迦太基玩砸了“權力的游戲”

趙博淵

“修昔底德陷阱”典出伯羅奔尼撒戰爭—一場令古希臘文明元氣大傷、一蹶不振的持久戰。當時的史學家修昔底德,在其專著《伯羅奔尼撒戰爭史》寫道:“使戰爭不可避免的真正原因,是雅典勢力的增長和因而引起斯巴達的恐懼。”后人依此總結出大國關系所謂一山不容二虎的“修昔底德陷阱”理論。

姑且不論“修昔底德陷阱”的沖突模式是否被誤讀了,對于大國競爭的勝敗由何決定,歷來也是眾說紛紜、莫衷一是。而較被認可的論辯前提是,強權對抗往往發生在原霸主與挑戰者實力相近的時間點,也唯有國力相近,而非疆域、人口、資源相差懸殊,比較才更有意義。

古希臘時代,雅典與斯巴達同文同種,但因地理、資源條件不同,走上了兩條完全不同的發展道路,故而伯羅奔尼撒戰爭常被賦予濃厚的象征色彩,失去了比較研究所應有的客觀性—勝者斯巴達成為尚武務實的代名詞,敗者雅典則成為虛矯渙散的象征,連帶其民主制也受到質疑。

無獨有偶,同在地中海地區,僅僅百余年后,在古羅馬與迦太基之間爆發了類似的爭霸戰,同樣展示出“體制對抗”的殘酷性。這就是“青出于藍而勝于藍”的三次布匿戰爭(古羅馬稱迦太基為“布匿”)。因此,考察布匿戰爭等案例,可以為當下的新大國競爭時代提供一些啟示。

海上民族遷徙的產物

古羅馬位于亞平寧半島,迦太基位于今北非突尼斯。雙方隔地中海的第勒尼安海灣,遙相對望。雖然相隔遙遠,但兩國若是溯本追源,倒是極有可能存在一定的親緣關系。因為無論古羅馬還是迦太基,都并非所在地的土著居民,而都是上古時期波瀾壯闊的海上民族大遷徙的產物。

自公元前13世紀以來,西起地中海,東至中國大陸,幾乎所有的上古“親代文明”均受到蠻族的沖擊。根據后世的考古發現,當時地球進入一個小冰期,造成沿北回歸線一帶氣候變冷和農業歉收,部分欠發達民族的基本生存受到威脅,只得背井離鄉,鋌而走險。

這在陸地上,表現為游牧民族向農耕文明區的侵襲;在海上,則表現為海上民族向氣候更溫暖宜居的環地中海地區的武裝遷徙。這與后世的日耳曼諸族遷入羅馬帝國版圖或五胡入華,性質相同。

古羅馬建立王政的傳說是,當特洛伊城遭到希臘人進攻時,維納斯女神的兒子埃涅阿斯及其追隨者逃出來,沿北非西行穿過迦太基,來到古意大利,鳩占鵲巢數百年。到了公元前8世紀,其后裔羅穆路斯建立羅馬城;將近250年后古羅馬確立了議會制,稱為共和時代。

但實際上,古羅馬文明為多輪印歐移民融合的產物,羅馬城“七丘建城”即各移民部落逐漸并入的過程—阿普利亞、薩莫奈、坎佩尼亞、拉丁、翁布里亞、薩賓……稍早的移民部落抱團較緊,而略晚渡海而來,自稱小亞細亞的特洛伊遺民的伊達拉利亞人就不太討喜,被視作外人。羅馬王政時期正是以推翻伊達拉利亞族出身的暴君塔克文為終點,此后進入了共和國時期。

而作為“海上民族”的迦太基的歷史,遠比古羅馬久遠。

被普遍認為出自阿拉伯半島的游牧民族—閃米特人,于公元前約3000年進入今敘利亞,與先來的外來戶胡里特人混居,形成了腓尼基文明。當地多山,但雨量豐沛,宜精耕;靠海,重漁業;因位處西亞海陸樞紐,航海貿易發達。

腓尼基與后世古希臘一樣,僅僅是一個地理名詞,多山的地理特點使得腓尼基一直無法成為一個統一國家,而是以諸多沿海城邦的形式存在,通過發達的商業顯示強大的對外輻射力。

古希臘在愛琴海周邊崛起時,腓尼基已從亞細亞沿岸、塞浦路斯、愛琴海等東地中海區,擴及西地中海。迦太基就是在公元前9世紀末建城。在故土衰落后,迦太基儼然成為腓尼基文明的核心國家。它成功遏制了古希臘文明的擴張,壟斷了西地中海的商業。

亂拳打死老師傅

來自小亞細亞的伊達拉利亞移民,對古羅馬文明的影響深遠,尤以宗教為甚,希臘字母也是拜其傳入。伊達拉利亞人喪失權柄,與他們同鼎盛期的古希臘爭霸受挫不無關聯。曠日持久的戰爭,給部落貴族帶來沉重的負擔,偏偏還總受挫,是故引發舉國不滿。

亞平寧半島位處地中海中央,地理位置獨特:說好,商業優勢明顯;說壞,四周強鄰環伺。迦太基和希臘,均在西西里島、撒丁島、科西嘉島甚至亞平寧半島南部建有據點。本著“敵人的敵人即朋友”的原則,古羅馬人選擇與迦太基結盟,對抗古希臘。

正是依托迦太基的有力奧援,古羅馬戰勝了“大希臘”(即南意大利、西西里一帶的古希臘移民城邦),大大推進了意大利本土的統一。對抗古希臘,也塑造了迦太基與古羅馬亦師亦友的關系—這一時期成為雙邊關系中曇花一現的蜜月期。

當古羅馬人擊退神勇的伊庇魯斯王皮洛士,徹底終結古希臘人對西地中海的野心后,形勢發生急劇變化。原有的三足鼎立,變成了兩強對立。完成意大利本土統一的古羅馬戰爭機器,克服不了巨大的慣性,瞄準了西西里島。

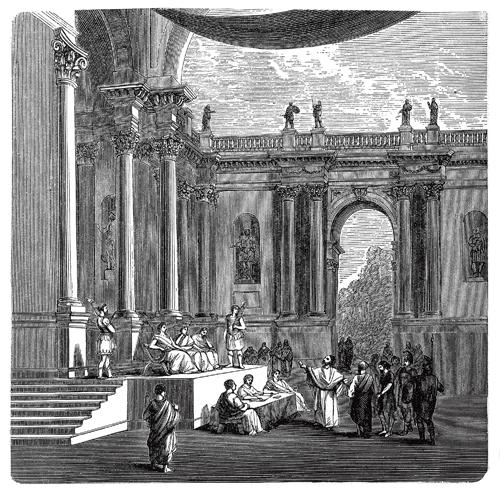

地處要沖的西西里,經古希臘人和迦太基人的多年經營,成了糧產豐富、城市林立的膏腴之地,乃必爭之地。第一次布匿戰爭,就是圍繞西西里島展開。

島嶼之爭,考驗的是海軍。腓尼基人作為老資格的海上民族,其發明的沖角雙層劃槳戰船縱橫海上,還被古希臘人模仿。古羅馬人獨辟蹊徑,在船上安裝帶搭鉤的接舷吊橋,將陸軍優勢復制到了海上,屢敗迦太基海軍,奪占了西西里、科西嘉和撒丁島。第一次戰爭以迦太基求和、賠款結束。

此后,迦太基將注意力轉向西班牙,原本與古羅馬井水不犯河水,但古羅馬為殖民奪占了阿爾卑斯山南的高盧人疆土,又與迦太基發生摩擦,引發了二次戰爭。二次戰爭因為迦太基主帥漢尼拔的出色表現,成為西方戰爭史的典范。后人提及布匿戰爭,常單指二次戰爭。

漢尼拔大膽的穿插攻擊,險些令羅馬共和國覆滅,但古羅馬熬過至暗時刻后,迅速調整戰略,御敵于本土之外,將戰事中心移到西西里和西班牙。迦太基節節敗退,古羅馬越打越強,甚至仿效漢尼拔反攻迦太基本土,最后“圍點打援”打敗漢尼拔。漢尼拔一敗,迦太基無力再戰,再度割地賠款求和,還被迫自廢海軍。

猶如去了勢的騸馬,迦太基完全喪失了與古羅馬叫板的底氣。半個世紀后,古羅馬找借口消滅了迦太基,并在迦太基城的廢墟上建立了“阿非利加(Africa)行省”。

體制性對抗無懸念

古羅馬的制度和技術,多學自迦太基和古希臘,卻不一味拘泥師法,而是結合自身的社會特點,發展出一套古羅馬特色的國家體制,最終青出于藍而勝于藍,奪得了地中海霸權戰的最終勝利。

首先,古羅馬文明的基本國家形態,與迦太基有著本質的不同。迦太基是一個商業移民城邦,沿襲的是城邦商業殖民的套路,即每到一地設置商業據點,通過商業壟斷控制當地經濟命脈,以達到控制當地社會的目的。這一模式的弊端是,作為外來戶的腓尼基人盡管幾乎壟斷了上層社會,但與當地人的關系并不融洽。而古羅馬是通過或和緩或激烈的各種手段進行民族融合,社會整合度和凝聚力遠勝迦太基。盡管迦太基控制的區域很廣泛,但作為國家,過于渙散。

其次,羅馬共和國的社會結構和統治基礎更穩固。通過共和國初期的歷次改革,平民在與貴族的博弈中日益崛起,不僅在政治上形成權力制衡,還催生了公民社會,統治基礎更為穩固。其決策無論是出臺的科學性還是執行的徹底性,都遠勝迦太基。

反觀迦太基,其建國方式帶來的結構性弊端,無法克服。單論資源占有,腓尼基人是當仁不讓的強勢民族;但在人數上,又處于天然弱勢。雖然政體與羅馬共和國相仿,都設有元老院,都擁有代議民主制,但迦太基是典型的寡頭政治。要么富甲一方,要么一文不名,缺乏強大中間階層的畸形社會結構,令迦太基的民主幾同虛設,決策不夠集思廣益。即使在統治集團內部,也因為成員的經濟利益分歧,存在農業派和貿易派之爭,影響到迦太基的外交政策取向。

最后,羅馬共和國兵農合一的社會動員機制,更適合長期戰爭。改革助推了小農經濟,擴大了奴隸經濟,催生出自耕農占主體的公民社會,同時解放出大量勞動力可供戰爭驅使。其動員力之強大、兵源之充沛、愛國心之熾烈,遠勝迦太基。

反觀迦太基,犬儒主義盛行,無論貧富,均視從軍為畏途,動員力低下,只能花錢買平安,大量蓄養雇傭兵和征召附庸部落。而雇傭兵和部落兵或許戰斗力強,但紀律和忠誠度皆無從保障,勝則噪進,利于速戰,久必渙散,困必嘩變。名將漢尼拔的前勝后敗,可算是兵制優劣的鏡鑒:迦太基駐西班牙萬余大軍中,腓尼基人僅數百;最精銳的努米比亞部落騎兵在意大利折損殆盡,便不敵古羅馬步兵。古羅馬兵臨城下時,迦太基還在忙著彈壓雇傭兵叛亂。

在自然界,木炭與鉆石都由碳元素構成,僅僅因為分子排列不同,就展現出迥然不同的造型和屬性。這,或許可以作為闡述迦太基與古羅馬政治體制的絕好比喻。