張家川出土動物紋牌飾初探

馬 悅

(張家川回族自治縣博物館,甘肅天水741500)

張家川縣位于甘肅省東南部,隴山西麓,屬六盤地槽與隴西陸臺兩大地質構造的過渡地帶,鑲嵌于世界文化遺產絲綢之路長安—天山廊道東段的關隴古道之上,具有得天獨厚的區位優勢,是絲綢之路南大道必經之地。

近年來,張家川縣境內出土了大量先秦時期的車馬具和動物紋牌飾等,器形小巧,多為實用器,其中以動物紋飾為裝飾題材的金屬牌飾最具特色,現就具有代表性的墓葬及金屬牌飾作一簡要介紹,并對其所蘊含的藝術風格及文化屬性進行初步探討。

一、墓葬介紹

馬家塬戰國墓地2007 年被甘肅省人民政府公布為省級重點文物保護單位,2013 年被國務院公布為全國重點文物保護單位。該墓在張家川縣木河鄉3 公里的桃園村北約300 米的馬家塬上。其地形特殊,中部低凹平緩,兩邊高陡,遠眺呈簸箕狀,北依馬家塬山梁,東、西兩側是地勢較高的毛家梁和妥家梁。現地表為農田,在以馬家塬為中心,向東、西兩面各延伸100 米內有較為密集的墓葬分布,墓地總面積約3 萬平方米。探明共有墓葬78 座,已發掘60 余座,出土車乘40 余輛,出土文物2 萬多件,出土具有代表戎人特點的器物鏟腳袋足鬲,動物牌飾銅大角羊、銀質大角羊、金薄虎、雙鳥形牌飾、鳥形牌飾等。

坪桃塬遺址群位于張家川回族自治縣張川鎮上川村西北200 米,下馬家溝北面階地,東距北川河600 米。地勢北高南低,墓地位于中間較為平緩的幾個臺地上,東西長200 米,南北寬150 米,面積約3 萬平方米。從出土文物判斷,年代為新石器時代到戰國中晚期。出土有銅麋鹿和鳥形牌飾。

馬達遺址位于張家川回族自治縣川王鄉北河南岸三級階地,馬達村東南300 米臺地頂端。北到馬達村約400 米,西到高崖約400 米,東到何灣約2000 米。東西約150 米,南北約40 米。遺址面積約6000 平方米。從出土文物判斷,與馬家塬墓葬為同一類型。年代為戰國中晚期。出土的動物牌飾有銅鹿、雙羊牌飾。

大莊墓地位于張家川回族自治縣川王鄉大莊村北側。墓葬分布呈梯形,東西長約250 米,南北寬約80 米,面積為2 萬平方米。在盜洞中發現與馬家塬戰國墓及高崖戰國墓出土相同的紅陶、釉陶珠、夾砂灰陶罐殘片、人骨、馬骨、漆皮、繩紋灰陶罐殘片等器物。經搶救清理的一座墓葬出土了骨管、鐵劍(殘)、釉陶珠、鐵器殘片、青銅飾件等器物。

二、動物牌飾介紹

銅質大角羊:出土于馬家塬戰國墓地,鑄造成型,背部有一固定用鈕,羊呈行走狀,頭低垂,頜有須,頭頂部有花邊形大角延伸至腰部,尾上翹(見圖1)。

圖1 銅質大角羊

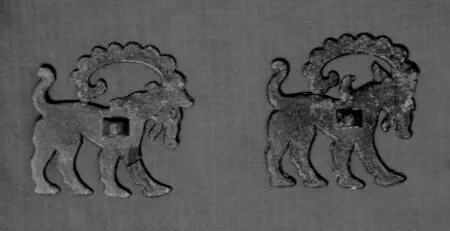

銀質大角羊:出土于馬家塬戰國墓地,鍛制而成,羊呈行走狀,頭低垂,頜有須,頭頂部有花邊形大角延伸至腰部,尾上翹(見圖2)。

圖2 銀質大角羊

金質虎形牌飾:出土于馬家塬戰國墓地,鍛制而成,羊呈行走狀,頭昂,嘴大張,頸部毛卷翹與背與上卷尾巴相連(見圖3)。

圖3 金質虎形牌飾

雙鳥形牌飾:出土于馬家塬戰國墓地,上部為兩鳥回首相對,長啄彎鉤,鳥體鏤空圓點紋,鳥尾展開相接,呈弧邊三角形狀、鏤空三角形和弧邊三角形紋(見圖4)。

圖4 雙鳥形牌飾

鳥形銅牌飾:出土于馬家塬戰國墓地,一鳥呈回首狀,尾部展開并列三“S”形,外呈三角形(見圖5)。

圖5 鳥形銅牌飾

銅麋鹿:出土于張家川縣坪桃塬遺址,鑄造成型,背部有一橋型鈕,正面鏤雕一麋鹿,呈站立狀,垂首,耳朵直立,頭頂部有花邊形大角,大角向后彎曲與臀部相連,大角前部有向下彎曲的小角,尾上翹,身上飾有卷云(見圖6)。銅麋鹿:出土于坪桃塬遺址,鑄造成型,背部有一橋型鈕,正面鏤雕一麋鹿,呈站立狀,垂首,耳殘,頭部大角殘,尾上翹,身上飾有卷云(見圖7)。

圖6 銅麋鹿

圖7 銅麋鹿

鳥形銅扣飾:出土于坪桃塬遺址,外呈等腰三角形,鏤空,鏤空紋飾由“S”形的變體鳥紋組成(見圖8)。

圖8 鳥形銅扣飾

銅鹿:出土于馬達遺址,鹿呈蹲臥狀,頭頸昂起,雙耳聳立,兩眼正視前方,前后肢內屈,蹄相連(見圖9)。

圖9 銅鹿

雙羊銅牌飾:出土于馬達遺址,鑄造成型,背部有一固定用鈕,兩羊對臥,頭頂有花邊大角,與上翹的尾相連,底座有三對不規則的釘孔(見圖10)。

圖10 雙羊銅牌飾

鳥形銅牌飾:大莊墓地出土,呈“8”字形,由兩條鳳鳥組成,首尾相接,頭部內彎,尾巴外翹,首尾之間飾有連珠紋(見圖11)。

圖11 鳥形銅牌飾

圖12 鳥形銅牌飾

三、張家川博物館動物牌飾的藝術特征

以上動物牌飾其年代大致與馬家塬墓葬出土動物牌飾年代相近,藝術特征也極其相近,草原風格濃郁。縣域出土的雙鳥形銅牌飾與內蒙古集寧市涼城縣毛慶溝墓地60 號墓出土的雙鳥紋青銅飾件及鳥形青銅帶扣,造型相近,其鳥紋均呈長喙內勾之狀,藝術分格與鄂爾多斯式藝術分格極其相近,可見馬家塬出土雙鳥形銅牌飾在一定程度上受鄂爾多斯文化藝術的影響。而虎形牌飾、大角羊、屈足鹿及雙羊牌飾與天山東部烏魯木齊市南山礦區魚兒溝墓地及俄羅斯阿爾泰地區的巴澤雷克墓地出土的大角羊、虎形飾件及屈足鹿造型十分相近。其藝術分格可能源于斯基泰文化藝術和巴澤雷克文化因素。這些動物紋飾形象逼真,風格獨具,藝術欣賞價值極高。草原民族“逐水草而居”,長期生活在草原地帶,在狩獵過程中熟練掌握了動物的體態變化特點,這些變化激發了人們對美的表現欲,因此,動物的形態美被刻畫在了在日常的生產、生活用具之中,給人另一種美的視覺沖擊。

四、張家川縣出土動物紋牌飾的淵源與文化屬性

就目前發現的牌飾及其動物紋飾的藝術特征來看,張家川縣出土的動物紋牌飾所蘊含的文化是多種文化交流融合而成的。這可能與當時秦穆公霸西戎、商鞅變法和亞歷山大東征這個大的歷史背景有關。在秦與西戎的角逐中,西戎的勢力發展受到遏制,一部分戎人被秦人征服,另一部分戎人西遷融入月氏或斯基泰人,或北上融入匈奴民族。正如蒙文通先生所說:“義渠既失河南,余眾為匈奴。”①隨著部分西戎陸續西遷及匈奴的崛起,迫使月氏西遷,其一部遷至阿爾泰山,一部進入伊犁河流域,另一部則向南,進入河西走廊,趕走了活動在敦煌一帶的大夏,迫其西遷。這就產生了多米諾效應,逼迫居住在伊犁河流域和楚河流域的斯基泰人西遷至黑海北岸,又南下入侵西亞,致亞述帝國衰亡。據載:“為月氏所逐,遂往蔥嶺南奔。”②隨著歐亞草原民族大遷徙,形成了一條溝通歐亞大陸的草原之路。張家川地處天山廊道東段的關隴古道上,又與北方草原地帶相接,其得天獨厚的區位優勢,使生活在這里的游牧民族無形中成了歐亞草原之路的開拓者和中間商。因此,張家川縣出土的動物紋牌飾包含有大量鄂爾多斯文化和歐亞草原中西部文化因素,同時也融合了其他多種文化因素,可見,在先秦時期,這一地區的文化交流與融合非常廣泛和直接,完全超出現代人的想象和理解。

[注 釋]

①蒙文通:《周秦少數民族研究》,北京龍門聯合書局1958年版,第109 頁。

②道宣:《廣弘明集》(卷7),《大正新修大藏經》(第52 卷),上海古籍出版社1991 年版,第129 頁。