基于STIRPAT模型的中國碳排放EKC驗證及影響因素分析

劉志紅

(宜春學院經濟與管理學院 江西宜春 336000)

本研究基于IPAT理論改進的STIRPAT模型,以1971-2014年長時間序列為研究樣本,驗證碳排放總量和人均碳排放量與人均GDP之間庫茲涅茨典線假說EKC曲線。并用研究樣本時間碳排放實際值與模型擬合值進行比較,驗證碳排放拐點預測的有效性。依據估計模型分析影響碳排放的因素,提出盡早實現碳排放峰值的路徑和對策。

一、數據說明與模型構建

(一)數據說明。碳排放方面數據主要來源于國際能源署(IEA)數據庫,時間跨度為1971-2015年。選取IEA數據庫作為文章研究數據來源主要是由于中國與IEA有合作協議,國家統計局每年向IEA提供能源生產和消費方面的數據,因此IEA公布的碳排放數據與中國國家統計局數據具有很好的可比性,但時效性相對較差[1]。為消除價格波動影響,文中未作特別說明情況下,使用的經濟數據都是以2005年為不變價,基于購買力平價(PPP)計算的美元。城市化率、第二產業占比、能源結構、能源強度等數據主要來自世界銀行數據庫。

(二)模型構建。

1.模型基礎。EKC理論旨在驗證環境質量和經濟發展之間的關系。但現有文獻一般用人均GDP或人均收入表征經濟發展,用污染物排放總量或人均排放量表征環境質量。基于此,本文分別考察碳排放總量和人均碳排放量與人均GDP的關系,模型表示為:

該模型是環境庫茲涅茨曲線假說的基本模型,但通過文獻分析可知,經濟發展與環境之間的關系呈現多種結論,因此,可以設定三次項模型表示為:

模型(1)和(2)中,TCt表示第t年區域碳排放總量,PCt表示第t年的人均碳排放量,PGDPt表示第t年的人均GDP,et表示模型的殘差項。當β1≠0,β2=0,β3=0時,碳排放總量(人均碳排放量)和人均GDP為線性關系,環境庫茲涅茨曲線假說不成立。當β1>0,β2<0,β3=0時,碳排放總量(人均碳排放量)和人均GDP為倒“U”型關系,境庫茲涅茨曲線假說成立。當b1>0,b3≠ 0時,碳排放總量(人均碳排放量)和人均GDP為多種類型的非線性關系,環境庫茲涅茨曲線假說不成立。

2.擴展模型。20世紀70年代美國生態學家埃里奇(Ehrlich)和康默納(Comnoner)提出 IPAT 模型以評估人口(P)、經濟發展水平(A)及技術水平(T)對環境(I)的影響,其表達式為I=PAT。但IPAT模型中環境變化只受自變量同比例影響,因此模型本身具有極大的局限性[2]。由此,Dietz對模型進行了改進,建立了IPAT隨機模型,即STIRPAT(stochastic impacts by regression on population,affluence,and technology)模型。模型可表示為:

模型中,a為模型的系數,α、β、γ為各變量的指數,e為誤差。模型(3)兩邊取對數,可得雙對數模型,可表示為:

STIRPAT模型允許增加其他控制變量來分析其對環境的影響,但是增加的變量須與式(3)指定的乘法形式具有概念上的一致性[14]。環境質量除了受經濟發展及水平影響外,同時還受產業結構、人口結構、能源結構、技術水平等異質性因素的影響。通過文獻分析可知,基于樣本空間區域和樣本時間序列以及模型等選擇的差異,EKC曲線存在“N”、倒“N”型、“U”型和倒“U”型等形狀。因此,以期更全面刻畫人均GDP與碳排放總量和人均碳排放量之間的關系,文章構建擴展的三次STIRPAT模型和二次STIRPAT模型。結合EKC模型(2)、模型(3)和模型(4),加入城市化率、產業結構、能源結構和能源強度等控制變量,同時為在回歸中避免多重共線性、減少數據的劇烈波動以及消除時間序列中異方差的影響,在回歸中對碳排放總量、人均碳排放量、人均GDP和能源強度等變量取對數處理,其他變量為無量綱變量。構建實證模型,可以表示為:

由于人口增長率相對較低,且相較而言人口結構尤其是城鎮和鄉村人口結構對人均碳排放的影響更大,單一的人口規模在當前城市化進程中顯然不是最為理想的解釋變量。因此將人口規模替換為城鎮化率,預期其符號為正。CITYt人口結構指標,指t時期的城鎮常住人口占總人口的比率,為人口結構的代理變量,反映了人口結構變化對環境的影響。INDUt為產業結構指標,指t時期工業產值占GDP的比值,為產業結構的代理變量,反映了經濟發展水平對環境的影響。工業產業為高耗能產業,工業產值比重越大,碳排放量越多,理論上該指標的系數為正。ESt能源結構指標,指t時期煤炭占一次能源的比重,為能源結構的代理變量,反映了資源稟賦程度。煤炭的碳排放方系數高于其他能源,理論上該指標的系數為正。EIt為能源強度指標,指t時期單位GDP產出所耗費的能源數量,為技術水平的代理變量,在相同的經濟水平和能源消費結構前提下,碳排放總量和人均碳排放水平與節能減排技術的發展程度密切相關,理論上該指標的系數為正。在實證研究中,先對模型(6)進行逐步回歸,以期建立可能的“最優”回歸方程和可能的曲線形狀。為保證模型的穩健性,同時對二次模型即模型(5)和三次模型即模型(6)進行回歸檢驗,根據模型相關變量的系數的統計顯著性和比較F值 以及調整R2進行判定。

二、結果與分析

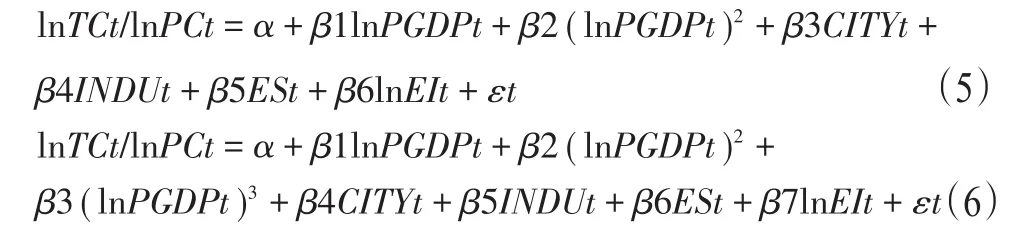

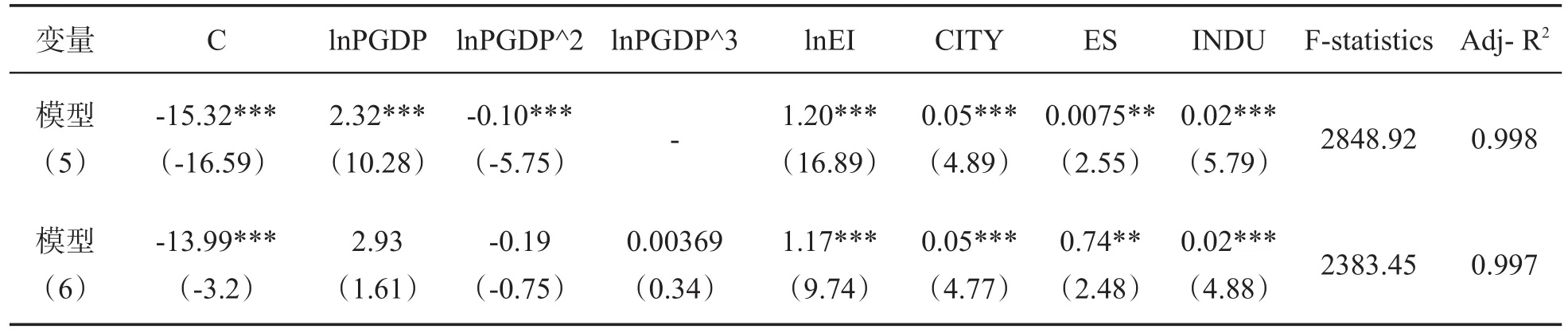

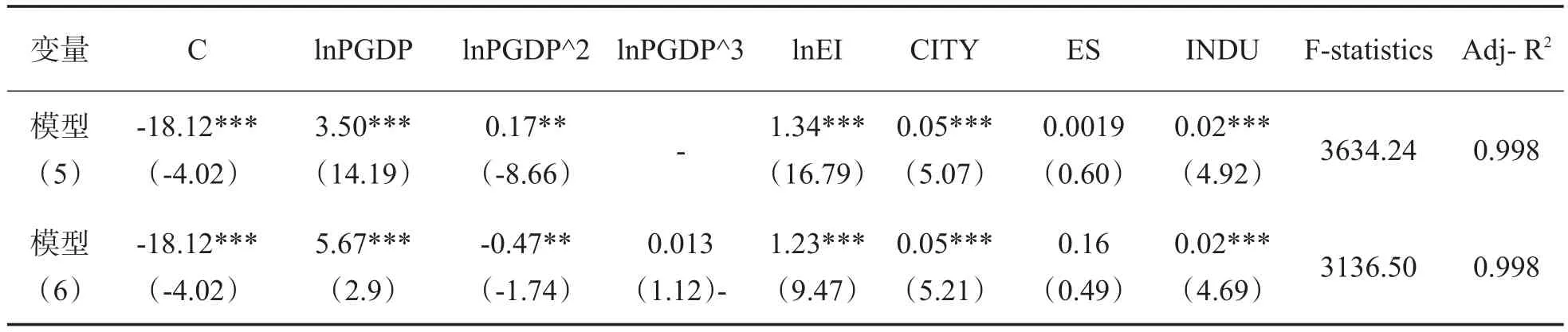

(一)碳排放EKC曲線驗證。在進行模型回歸前,對lnTCt、lnPCt、lnPGDPt、lnPGDPt2、lnPGDPt3、lnEIt、CITYt、INDUt、CSt等變量進行ADF檢驗,結果顯示都為一階單整平穩序列,滿足協整檢驗的條件。對相關變量進行Johansen協整檢驗表明,以上變量之間存在協整關系(篇幅所限,單整和協整檢驗步驟和結果未在文中列出)。基于協整檢驗結果,利用Stata14.0軟件,在0.05的概率水平下,對模型(6)進行逐步回歸,回歸顯示人均GDP 的三次項未被模型接受。同時為穩健起見,對三次模型和二次模型分別進行回歸,如表1和表2所示。模型(5)的二次曲線要優于模型(6)的三次曲線,表明中國人均GDP與人均碳排放量,人均GDP與碳排放總量都呈倒“U”型關系,中國的碳排放EKC假說成立。根據二次曲線性質和拐點理論,中國碳排放總量峰值的理論拐點為人均GDP28591美元,與日本、韓國、芬蘭等國家達到碳排放總量峰值時的人均GDP較為一致。在人均GDP保持年均5%增速情況下,要經過17年即2031年左右碳排放總量達到峰值。人均碳排放峰值的理論拐點為76108美元,遠高于其他國家人均碳排放達到峰值時的人均GDP。在人均GDP保持年均5%增速情況下,要經過37年即2051年左右人均碳排放達到峰值。根據世界銀行數據,我國2014年人均GDP為12344.3美元,目前仍未能越過拐點并且離拐點還有較長的距離,碳排放總量和人均碳排放處于逐年上升階段,這與林伯強、蔣竺均等[5]的研究結論類似。

碳排放總量的峰值要早于人均碳排放量峰值到來。一方面是由于隨著城市化進程的加快,城鎮居民人均碳排放水平要高于農村居民,人均碳排放量將有逐步走高的趨勢。另一方面是由于隨著經濟的發展、居民生活水平的提高,后期碳排放總量的增長主要源于消費性碳排放而不是工業化進程中的生產性碳排放,居民人均生活碳排放呈現出逐年增加的趨勢[4]。因此,在GDP保持低速增長或低于碳強度下降幅度的情況下,碳排放總量將保持繼續增長的可能性,人均碳排放量相對于碳排放總量而言,在短期內更加難以達到峰值。這也說明我國承諾爭取在2030年左右碳排放總量達峰而不是人均碳排放量達到峰的現實可行性和策略的科學性。

表1 人均碳排放與人均GDP回歸結果

表2 碳排放總量與人均GDP回歸結果

根據表1和表2可得碳排放總量與人均GDP和人均碳排放量與人均GDP的回歸結果方程:

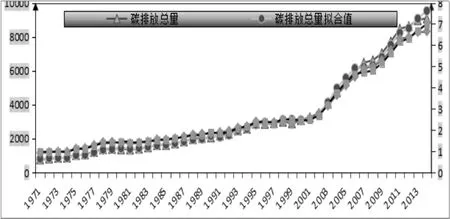

將中國1971-2014年各指標數據代入式(7)和式(8),進一步驗證模型的擬合程度,擬合值與人均碳排放量和碳排放總量實際值進行對比,各年碳排放總量和人均碳排放量基本吻合,誤差絕對值均小于8%,驗證了中國人均碳排放量和碳排放總量估計模型的科學性。圖1中,y軸的主坐標表示碳排放總量,單位為百萬噸,次坐標為人均碳排放量,單位為噸。由圖1可知,總體來看,碳排放總量和人均碳排放量實際值和擬合值的折線圖高度吻合。以2000年為臨界點,2000-2014年中國碳排放總量增長幅度要大于人均碳排放量增長幅度,碳排放總量有先于人均碳排放量達到峰值的可能性。

圖1 中國碳排放總量和人均碳排放量擬合圖(1971-2015)

(二)碳排放影響因素分析。表1和表2中,模型(5)各變量系數符號符合經濟學意義且都顯著,且兩模型控制變量系數方向一致,大小接近,系數的符號與本文的預期高度吻合,進一步說明了模型的穩健性。

1.經濟發展對碳排放量的增加具有顯著的促進因素。在當前技術水平下,尤其是對于經濟相對落后的發展中國家來說,經濟要發展,人民生活水平得到提高則意味著能源投入量和CO2等污染物排放量的增加。從發達國家發展歷程來看,要達到較高的經濟發展水平或達到較高的人均GDP水平,發達國家必然處于或曾經經歷了較高的人均能源消費量和CO2等污染物排放量。文章實證研究顯示,在其他控制變量一定的情況下,中國人均GDP增加1個單位將使人均碳排放量和碳排放總量分別增加3.33和5.20個單位。表明在現有技術水平下,經濟的增長是碳排放增加的首要因素,且人均GDP對碳排放總量的影響要大于對人均碳排放量的影響。

2.降低能源強度是促進減排的首要可行性因素。能源強度變量對人均碳排放量和碳排放總量的影響顯著,存在正相關關系,節能減排技術的發展能實現碳排放量的減少和峰值的早日到來。能源強度下降1個單位將影響人均碳排放量和碳排放總量分別下降1.20和1.34個單位。因此加快產業轉型升級,實施創新驅動,增加經濟發展中的科技含量,降低單位GDP產出能耗對節能減排具有十分重要的意義。

3.理論上,優化能源結構能有效地促進碳減排,對碳排放峰值目標的實現起到決定性作用,但我國能能結構的現實決定了在短期內其作用有限。能源結構變量對人均碳排放量的影響較為顯著,在其他變量保持不變的情況下,煤炭能源占一次能源的比重每下降1個百分點將使人均碳排放量和碳排放總量分別下降0.75和0.19個百分點,能源結構對人均排放量的影響要大于對碳排放總量的影響,這主要是因為我國能源結構中以煤炭為主。居民生活碳排放主要來源于熱力和電力等消費的間接碳排放,而這些消費所產生間接間接碳排放主要來自于煤炭的燃燒。但由于我國能源結構中煤炭占近70%的比重,中國能源結構在較長的一段時間內將仍以煤為主,能源結構的變化對我國碳排放總量和人均碳排放量的影響十分有限[5]。

4.城市化水平和第二產業占GDP產值比重與碳排放量為正相關關系,但影響程度較弱。城市化水平提高1%使人均碳排放量和碳排放總量上升0.05%,第二產業占GDP產值下降1%使人均碳排放量和碳排放總量下降0.02%。但我國仍處于城市化和工業化的中后期階段,城市化水平將會有20個百分點左右的提升空間,第二產業占GDP產值比重也將有20個百分點左右的下降幅度,因此城市化和產業結構調整對我國碳排放的影響作用也不容小覷。

三、結論與對策建議

(一)結論。

1.碳排放EKC假說在中國成立,碳排放總量峰值的出現要早于人均碳排放峰值。回歸結果顯示二次曲線模型要優于其他模型,表明碳排放總量與人均GDP、人均碳排放量與人均GDP之間均存在倒“U”型關系。預測中國碳排放總量和人均碳排放達到峰值時對應的人均GDP分別為28591美元和76108美元。在現有技術水平和能源結構的基準情形下,人均GDP保持5%增速的情況下,我國碳排放總量和人均碳排放量峰值分別出現在2031年和2051年。在實施節能減排倒逼機制的節能情形下,我國碳排放總量和人均碳排放量峰值可能會早于預測時間到來。碳排放總量峰值要早于人均碳排放峰值的到來,這與芬蘭、日本等國的情況相似。一是由于我國城市化水平較低,隨著城市化進程和城市人口的增加,人均碳排放量將有逐步走高的趨勢。二是由于隨著經濟的發展、居民生活水平的提高,后期碳排放量的增長主要源于消費性碳排放而不是生產性碳排放。

2.經濟增長是碳排放的首要正向促進因素,對碳排放總量的影響要大于對人均碳排放量的影響。實證研究顯示,在其他控制變量一定的情況下,中國人均GDP增加1個單位將使人均碳排放量和碳排放總量分別增加3.33和5.20個單位。降低單位GDP碳排放強度,提高能源使用效率是實現碳減排和盡早實現碳排放峰值的關鍵。據IEA統計,2014年,我國碳排放強度為1.10kgCO2/美元(2005年匯率計算),而世界碳排放強度平均水平為0.44kgCO2/美元,我國碳排放強度為美國的3倍多,為日本的近5倍,我國碳排放強度具有很大的下降空間。實施技術創新,發展節能減排技術,提高能源使用效率是國家實施可持續發展戰略的重要組成部分。

3.降低能源強度,提高能源效率是降低碳排放量,兌現我國在國際社會的碳排放承諾最為有效和可行的舉措。一方面,實證研究顯示能源強度下降1個單位將影響人均碳排放量和碳排放總量分別下降1.20和1.34個單位。與發達國家比較而言,我國能源強度處于較高的水平,具有較大的下降空間,加大節能技術創新力度,提高能源效率是碳減排的有效方式之一。另一方面,盡管經濟規模、能源結構和產業機構對碳排放量和人均碳排放具有正向驅動作用, 但我國仍處于社會主義初級階段和以煤炭為主的能源結構現實使得通過以上因素促進碳減排,實現碳減排目標在短期內不具有現實可行性。

4.能源結構對碳排放具有較大的正向促進作用,對人均碳排放量的影響要大于對碳排放總量的影響。在其他變量保持不變的情況下,煤炭能源占一次能源的比重每下降1個百分點將使人均碳排放量和碳排放總量分別下降0.75和0.19個百分點。煤炭占我國能源結構比重近70%,理論上,優化能源機構,降低煤炭在能源結構中的比重,實現主體能源由油氣替代煤炭、非化石能源替代化石能源的雙重更替進程,加大天然氣和非化石能源在能源結構中的比重,將對我國實施節能減排,實現碳排放量的總量控制和碳排放峰值的提前到來具有十分重要的作用。但由于我國傳統能源產能結構性過剩問題突出,可再生能源發展面臨多重瓶頸等問題,煤炭占能源結構的比重在短期內難以大幅度降低,如我國《能源發展“十三五”規劃》中,2020年煤炭消費比重仍將達到60%。因此,能源結構的變化對我國碳排放總量和人均碳排放量的影響十分有限。

(二)對策建議。黨的十八大報告指出:“人民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產之間的矛盾這一社會主要矛盾沒有變”。因此,我國仍將以經濟建設為中心不動搖,保持經濟的穩定增長。在環境污染問題日趨嚴重,碳排放空間收到嚴重外部約束的新常態下,如何實現經濟的穩定增長,降低單位GDP碳排放強度,盡早實現碳排放峰值的到來,處理好經濟發展和環境保護之間的關系,是“美麗中國”建設中必須面臨的重大問題。根據實證分析,為保證經濟穩定增長,有效控制和減少碳排放,兌現我國在世界氣候大會上的承諾,經濟發展過程中應注意以下方面。

1.注重經濟發展質量,實施經濟發展規模增量控制。經濟發展仍是我國碳排放量增加的首要驅動因子。新常態下經濟要發展,環境要保護,經濟發展方式需要從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長。在調整經濟結構和實施技術創新驅動過程中,經濟的發展需要在擴大GDP增量的同時轉向調整現有存量,實施保增長、優存量的深度調整。

2.引導居民綠色消費,倡導低碳生活。實證研究表明,我國碳排放總量峰值的出現要早于人均碳排放峰值,反映了后期我國碳排放量的增加主要來源于居民生活消費碳排放。隨著經濟的發展,居民收入和生活消費水平的提高,在較長的時期內我國人均碳排放量將持續增加。另外,城鎮化進程快速發展,人口城鎮化、生活方式城市化將使生活消費碳排放進一步增加。所以,在城鎮化進程中,倡導低碳生活方式,引導綠色消費,加強節能意識對于節能減排,實現綠色發展具有重要的意義。

3.降低單位GDP碳排放強度,提高能源效率,實施創新驅動。實現碳排放與經濟增長之間的脫鉤,關鍵在于提高能源效率,降低單位GDP能源強度和碳排放強度,經濟的發展主要依靠技術創新驅動而不是資源驅動。一是要降低以煤炭為代表的高碳能源比率,實施能源結構低碳清潔化;二是優化產業結構,提高智能產業和服務產業對經濟增長的貢獻度;三是實施技術創新驅動經濟發展,加速低碳技術的研發。