海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性影響因素研究

大連海事大學交通運輸工程學院,遼寧 大連 116000)

“21 世紀海上絲綢之路”建設是我國重要的國家戰略,是為了應對國際政治和貿易新形勢、推進新一輪開放發展的重要舉措。對海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性的影響因素進行識別并分析是降低海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性的基礎,對保障海上絲綢之路集裝箱航運網絡安全有重要的意義。目前,“21世紀海上絲綢之路”主要方向有兩條:一條是從中國沿海港口過南海向西經南亞、西亞到非洲,延伸至歐洲;另一條是從中國沿海港口過南海向南經大洋洲到南太平洋[1]。

脆弱性最早是由P.Timmerman[2]提出的地理學領域的重要概念,在災害管理、生態學、公共健康、氣候變化等方面均有應用。在“絲路”網絡中,其脆弱性指由于臺風、海嘯、恐怖襲擊或軍事封鎖等突發事件導致部分航線或港口不能正常營運時,網絡連通性受到影響的程度。

1 海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性影響因素分析

航運網絡脆弱性由多種風險因素共同影響,以往學者對海上風險因素有多種分類方法。從海上通道安全方面考慮,吳玉美[3]風險因素分為傳統安全威脅和非傳統安全威脅;毛啟蒙等[4]主要從南海問題方面研究地緣政治上面臨的重要風險。黎鑫[5]著眼于海上絲綢之路的戰略地位,基于高程數據、歷史水文氣象數據等對海上絲綢之路的自然環境風險進行了分析。

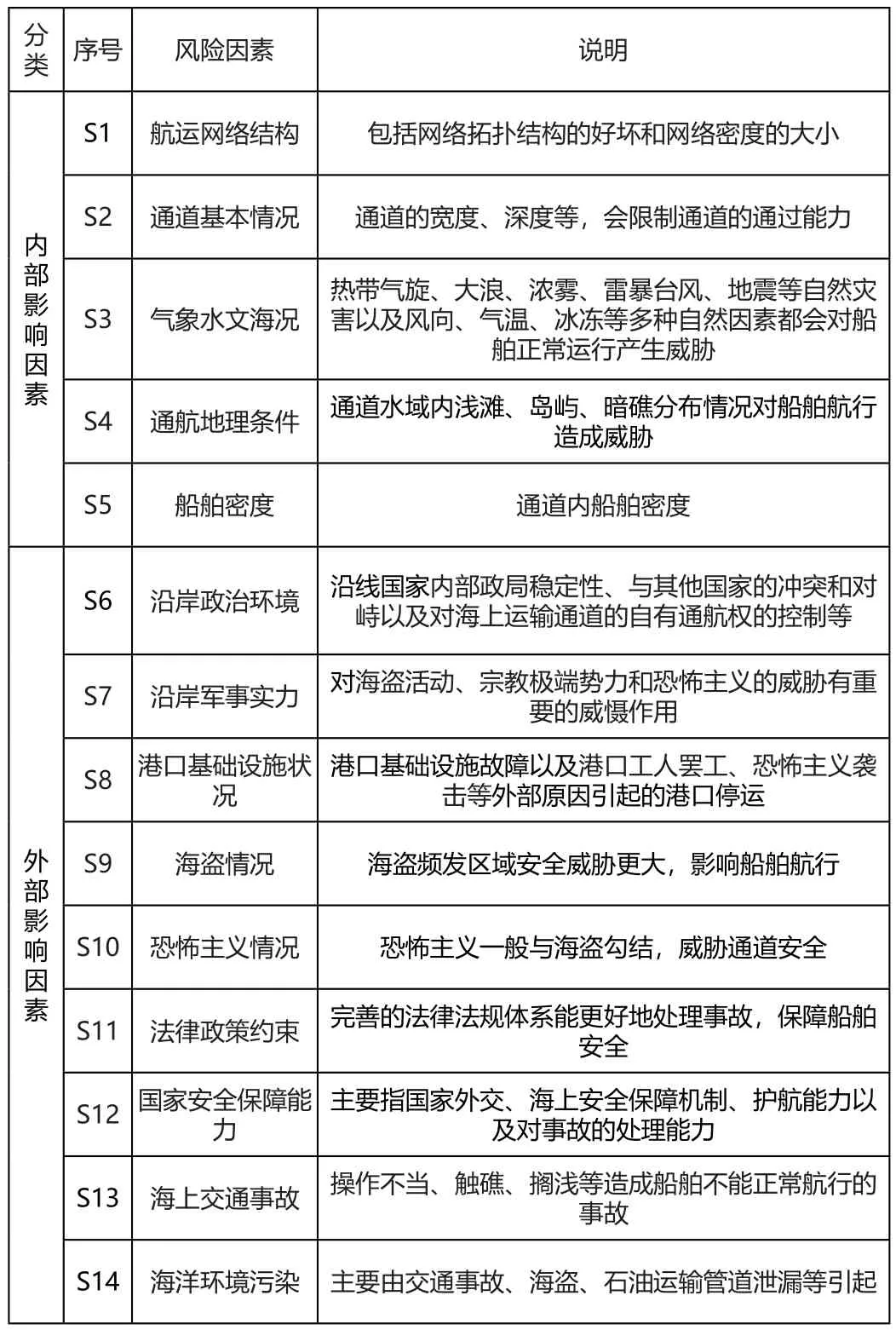

從以上文獻來看,海上絲綢之路通航環境較為復雜,不僅包括自然方面的影響因素,還包括人文環境方面的影響因素。因此,本文綜合考慮海上絲綢之路集裝箱航運網絡的特點和面臨的各種風險威脅,從內部自然環境和外部人文環境兩方面考慮海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性影響因素。海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性的內部影響因素主要對應于海上絲綢之路集裝箱航運網絡的本質脆弱性,不受人為因素的影響,外部影響因素則指由于人為環境影響造成的脆弱性,即外部人文環境方面的因素。根據以上對海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性影響因素的分析,本文選取了14個具有代表性的脆弱性影響因素指標S1,S2,S3,···,S14開展研究,如表1所示。

表1 海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性影響因素分類與解釋

2 脆弱性影響因素的解釋結構模型

解釋結構模型(Interpretation Structure Model,簡稱 ISM)主要用于分析復雜系統中各元素間的相互影響關系。ISM基于人們的實踐經驗,量化眾多要素間復雜的關聯關系,通過矩陣計算、建立直觀的多階結構模型,將系統的結構層次以及各元素的依賴關系清晰地展示出來,為管理者決策提供依據。

2.1 構建鄰接矩陣

2.1.1 確定二元關系

現有文獻研究中大多是運用專家打分法定性判斷兩兩因素之間是否存在關系,具有一定的主觀性。考慮到數據的可獲得性,本文采用定性定量相結合的方法確定風險因素間的二元關系。以海上絲綢之路重要航線、節點、港口以及周邊國家作為研究對象,通過世界銀行發展指標數據庫、全球軍力排行榜、全球恐怖主義排行、國際海事組織以及對相關文獻的搜集整理獲得2015-2017年海上絲綢之路集裝箱航運網絡沿線國家軍事實力、港口基礎設施狀況、海盜及恐怖主義情況、通道情況以及氣象水文海況等的相關數據。為消除是變量之間的量綱關系,對所有指標原始數據采用Min-max標準化方法進行線性變換,將所有原始數據映射在[0,1]之間。系統間的耦合程度可以通過變量間的離散程度來衡量,而變異系數又是衡量離散程度的重要指標,選用以變異系數為基礎的耦合度模型能較有效地對兩系統的耦合關系進行分析。為確定兩兩因素之間是否存在關系,本文用耦合度模型對數據進行耦合。

Si代表影響因素,k為區別系數,取值區間在2~5之間,為了加強區分度,本文k取4。C越大則影響因素間耦合關系越強。

對2015-2017年海上絲綢之路集裝箱航運網絡沿線國家軍事實力、港口基礎設施狀況、海盜及恐怖主義情況兩兩耦合,確定4個風險因素之間的二元關系,2015-2017年風險因素之間的耦合度大小雖然不同,耦合關系結果基本一致。結合高天航[6]對通道基本狀況、氣象水文海況、通航地理條件、通道船舶密度、沿岸政治環境、法律政策約束、地區軍事背景、海上犯罪威脅和國家安全保障能力的兩兩耦合結果,以已有文獻中對風險因素之間關系的定性分析作為補充,本文確定了以上9個風險因素之間的二元關系。

2.1.2 生成鄰接矩陣

為了更好地表示各影響因素之間的關系,可以根據海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性的影響因素之間的關系,生成鄰接矩陣。鄰接矩陣A的元素定義如下:

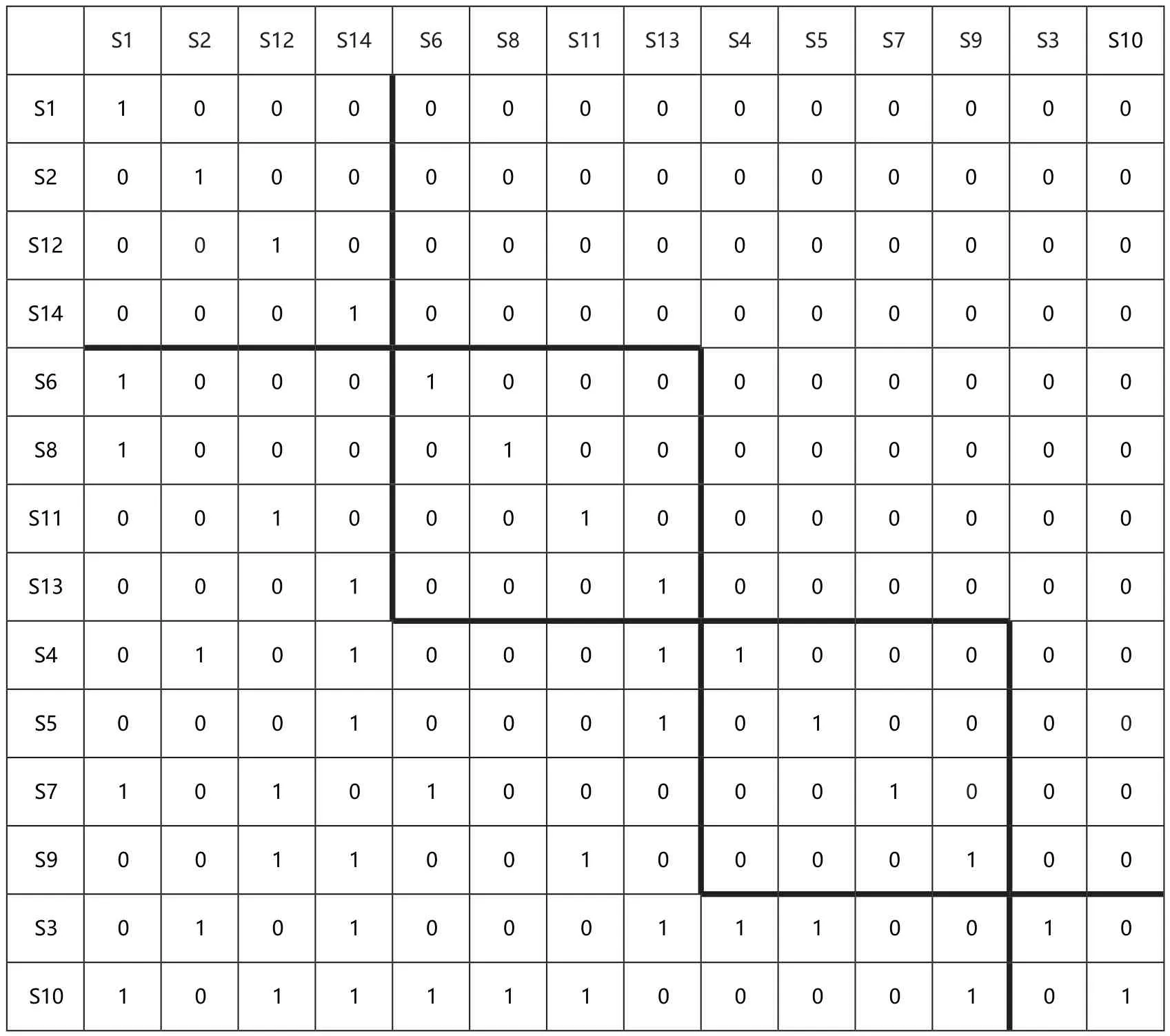

按照海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性影響因素之間的關系,生成的鄰接矩陣如圖1:

2.2 構建可達矩陣

可達矩陣,是用矩陣形式來描述有向連接圖各節點經過一定長度的通路后可到達的程度。可達矩陣M可用鄰接矩陣A加上單位矩陣I后,基于布爾代數做矩陣A+I的冪運算求得:

可達矩陣中的元素mij為1表示要素Si直接或間接影響要素Sj;mij為0表示要素Si對要素Sj無影響或影響小到可忽略不計。對矩陣A+I進行基于布爾代數的冪運算,得到可達矩陣M=A4(如圖2)。

2.3 分解可達矩陣

對可達矩陣M中的要素進行級位劃分。首先根據可達矩陣列出每個因素的可達集R(Si)(可以通過查找 Mi值為 1的列對應的要素求得)、先行集A(Si)(可以通過查找 Mj值為 1 的行對應的要素求得)和共同集C(Si)(先行集與可達集的交集)、若C(Si)=R(Si),則得到系統的終止集要素(第一級最高級要素(L1))。在新的可達集中劃去其所在的行和列,再從剩下的可達矩陣中尋找第二級最高級要素(L2),以此類推,直到得到最低級要素(Ln)[7]。經計算得出影響海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性的影響因素可分四級,即第一級{S1,S2,S12,S14},第二級{S6,S8,S11,S13},第三級 {S4,S5,S7,S9},第四級 {S3,S10}。

2.4 建立影響因素的ISM

按照以上結果,根據級位劃分的結果對可達矩陣進行重排序,就可以得到層次化的可達矩陣,如表2所示。

據表2可以看出,矩陣R對角線上的每個單位矩陣所對應的為一個遞階結構層級,即影響海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性的因素可以分為4個層級。對處于同一個層級的因素用同一水平位置的方框表示,然后據鄰接矩陣所顯示的因素間的相互影響關系,即可構建出海上絲綢之路集裝箱航運網絡的多級遞階ISM模型如圖3所示。

2.5 結果分析

如圖3所示,14個海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性的影響因素構成的ISM模型是一個4層級的多級遞階系統,不同層級的各風險因素緊密聯系,共同構成了具有一定邏輯關系的因素鏈,下層因素直接或間接地影響上層因素,所有風險因素都通過不同的路徑對海上絲綢之路集裝箱航運網絡的脆弱性產生影響。

2.5.1 表層直接影響因素

處于模型表層的風險因素有集疏運網絡的完善程度(S1)、通道基本狀況(S2)、國家安全保障能力(S12)和海洋污染(S14)4個,是海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性的直接影響因素。通常可以通過約束底層或者中間層因素進行控制,若要加強國家安全保障能力可以通過加強法律法規體系建設、設立海警局、聯合巡邏等形式實現,而集裝箱航運網絡結構會受到相關國家政治穩定狀況以及港口基礎設施狀況的影響,相關國家之間的外交情況會直接影響航線的設置,基礎設施故障則會通過導致航線中斷而影響航運網絡結構,但這種影響往往是短期的。

2.5.2 中間層間接影響因素

處于模型中間層(2-3層)的風險因素共有沿線國家政治環境(S6)、港口基礎設施狀況(S8)、沿線國家相關法律政策約束(S11)以及海上交通事故(S13)8個。中間層一般為間接影響因素,即在模型中起傳遞作用,將底層風險傳遞給頂層風險因素。值得注意的是處于模型第三層的沿岸軍事實力(S7)并不會受到底層因素的影響,在此將其歸為底層影響因素。船舶密度和通航地理條件(位于模型第三層)都會受到底層影響因素氣象水文海況的影響,同時也都會影響交通事故(位于模型第二層)的發生,而海上交通事故的發生又會對海洋環境造成污染,這樣氣象水文海況就通過船舶密度、通航地理條件和海上交通事故這三個中間層因素影響海洋污染,實現了風險的傳遞。

表2 層次化的可達矩陣

2.5.3 底層根本影響因素

處于模型底層的風險因素有沿線國家軍事實力(S7)、恐怖主義情況(S10)和氣象水文海況(S3)3個因素。處于底層的因素屬于系統中的根本影響因素,它們可以直接或間接地對上層因素產生影響,是影響海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性的關鍵因素。若能有效控制世界恐怖主義的發生或降低恐怖主義造成的不良后果,保證沿線國家政治穩定,則能有效控制海上絲綢之路的地緣政治風險,氣象水文海況則是降低自然環境風險的基礎。通過控制這兩方面的風險可以從根本上降低海上絲綢之路集裝箱航運網絡的脆弱性。

3 結束語

結果表明,在眾多影響海上絲綢之路集裝箱航運網絡脆弱性的因素中,集疏運網絡的完善程度、通道基本狀況、國家安全保障能力和海洋污染的影響是最直接的,其改善帶來的推動作用也是最快速的。與此同時,恐怖主義情況和氣象水文海況的影響則是最基礎性的、深遠的,其中恐怖主義情況和沿線國家軍事實力難以在短時間內有較大變動,但一旦得到改善將從根本上降低海上絲綢之路集裝箱航運網絡地緣政治風險。而氣象水文海況屬于不可控風險,只能通過氣象監測預警等方面降低其風險。

本文針對各風險因素之間的復雜關系,構建了海上絲綢之路集裝箱航運網路脆弱性影響因素的ISM模型,對風險因素之間的關聯關系進行梳理和計算,得到海上絲綢之路集裝箱航運網路脆弱性影響因素的多層級結構,對各風險因素之間的關系有更直觀、準確的認識。各風險因素間存在著一定的制約關系,在面對風險威脅時,要從根本原因入手,從而快速直接地解決安全問題。