信仰藏傳佛教女性出家原因探析

——以四川甘孜道孚縣菜子坡覺姆寺為例

余 琳

覺姆作為藏傳佛教中的比丘尼,在藏傳佛教中有著獨特的地位,她們有獨立的覺姆寺,并且形成了具有區域特質的獨特文化。目前對覺姆的研究中,影響比較大的是德吉卓瑪的《藏傳佛教出家女性研究》,作者指出:“藏族出家女性作為藏傳佛教另一主要載體,為藏傳佛教的繼承和發展,做出了不可磨滅的功績。她們創造的藏傳佛教出家女性文化,為藏傳佛教注入了新的文化元素,使之更具活力,為藏傳佛教增添了光彩。”[1]作者通過大量在西藏、青海等地進行走訪和考察的第一手資料,為我們展示了藏傳佛教出家女性的真實情況,“據統計,國內有98座格魯派尼姑寺和有尼僧的寺院,國外有15座格魯派尼僧的寺院,目前國內較有影響的格魯派尼姑寺,有西藏自治區境內的倉宮尼姑寺、曲桑尼姑寺、嘎日三丹林尼姑寺、敏窮尼姑寺、熱振三丹林尼姑寺和甘肅省的格丹旦杰林尼姑寺、四川阿壩州的四哇尼姑寺等。”[1]

這些研究對我們進一步研究藏傳佛教女性出家原因等問題提供了很好的基礎。“藏傳佛教出家女性在傳播和傳承藏傳佛教和藏文化的過程中有著積極而關鍵的作用,然而學術界對于這一群體的關注和研究,與這一龐大的群體和豐富而燦爛的文化相比極不平衡。”[2]目前,藏傳佛教出家女性人數不斷增長,她們肯放棄世俗生活,與青燈古佛為伴,那么在這個現象背后,有怎樣的力量支撐著她們,這其實是值得我們深入思考和研究的。

一、四川甘孜道孚縣覺姆寺的基本情況

四川省甘孜藏族自治州是一個深受藏傳佛教影響的地區,藏傳佛教作為其精神文化的重要組成部分,對其社會產生了重要影響。“道孚原名道塢,其意為馬駒,為四川取道康北通往西藏必經之路,也是茶馬古道之門戶。道孚縣位于四川省甘孜州東北部,地處青藏高原東南緣鮮水河斷裂帶,東鄰康定縣,東北與丹巴縣相鄰,北與阿壩州金川縣連界,西與爐霍縣接壤,南與雅江縣為鄰,西南與新龍縣毗鄰。縣內居住著藏、漢、彝等16個民族,其中藏族占總人口的78%。”[3]據《道孚縣志》記載:“至2005年,道孚縣有格魯寺廟9座,寧瑪寺廟18座,苯波寺廟4座,薩迦寺廟1座,共計32座寺廟。”[3]藏傳佛教作為道孚縣主要的社會意識形態,對于道孚縣民眾的世界觀、人生觀和價值觀產生了深刻的影響。“菜子坡覺姆寺所在地麻孜鄉,位于縣城西10公里處,轄區總面積330平方公里,耕地面積為12075.15畝,轄14個行政村,36個自然村,749戶,4046人。”[4]

據《道孚縣志》記載:“覺姆寺是民國3年(1914)甘孜扎呷寺的扎呷活佛在麻孜鄉下居日村附近創建,屬格魯派,隸甘孜扎呷寺。占地約40畝,四周圍以高墻,僅有一道山門,建有可容百余人的大佛殿,殿前橫列5排相互背向的覺姆房200余間。寺外設置值班室和供老師及扎呷活佛住處及經堂、來訪家屬住宿接待室,嚴禁外人進入寺內。覺姆倡苦行,住房簡陋矮狹,皆土平房,高不過5尺,面積約10平方米,就地設鋪,灶在其中,只能蜷曲而眠,晨昏叩首念經和儲存食物盡在小房中。生活由家屬和親友供給,無依靠者,每年秋收準外出幫工或討糧食備1年所需,平時嚴禁行乞。覺姆重戒律,入寺須剃發受戒、住寺禮佛,只能1人獨居,不得2人同宿或同室念經;外出結伴而行,不得單獨行動;遵守鳴石信號(擊石為鐘),上午鳴石齊集大殿誦經3小時,午后鳴石各在住房內誦經2小時,3次鳴石熄燈就寢。布施收入,除供集體念經時的茶水外,悉數上交甘孜扎呷寺。”[5]從以上記載,我們可大概了解到這個覺姆寺是民國時期興建,雖然從其條件來說比較簡陋,但整體而言規模還是很大的。同時我們也可看出此寺有著嚴格的寺院制度,覺姆們的確很注重戒律,基本是以苦行為主。

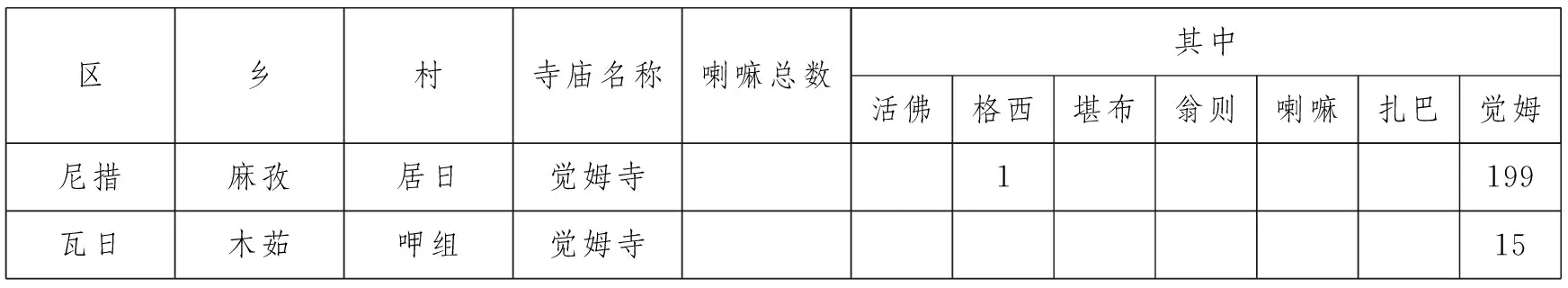

《道孚文史資料選輯》里記載了解放前覺姆寺分布的大體情況,如表1[6]:

表1 解放前喇嘛寺廟分布一覽表

從表1的數據可看出,解放前道孚縣主要有尼措區麻孜鄉的覺姆寺和瓦日區木茹鄉的覺姆寺兩座覺姆寺。麻孜鄉覺姆寺的覺姆人數有著絕對的優勢,據上述縣志記載,道孚縣覺姆寺是民國3年扎呷活佛在麻孜鄉創建的,所以,估計木茹鄉覺姆寺的覺姆可能是由麻孜鄉覺姆寺的覺姆遷過來修行而逐漸形成規模的,但由于沒有更多的材料為支撐,故還需要進一步的考證。

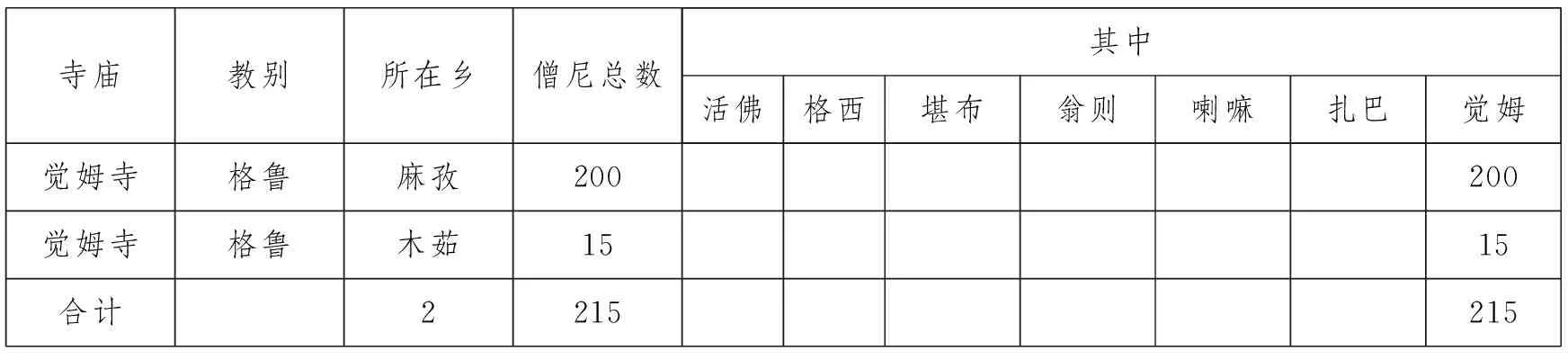

《道孚縣志》里也記錄了解放初期覺姆寺分布的大體情況情況,如表2[5]:

表2 解放初期各教派寺廟分布一覽表

從表2的數據和表1的數據對比分析,麻孜鄉的覺姆增加1人,而木茹鄉的覺姆數量沒有變化。可以看出中華人民共和國成立前后道孚縣覺姆寺覺姆的數量總體相對穩定,變化不大。

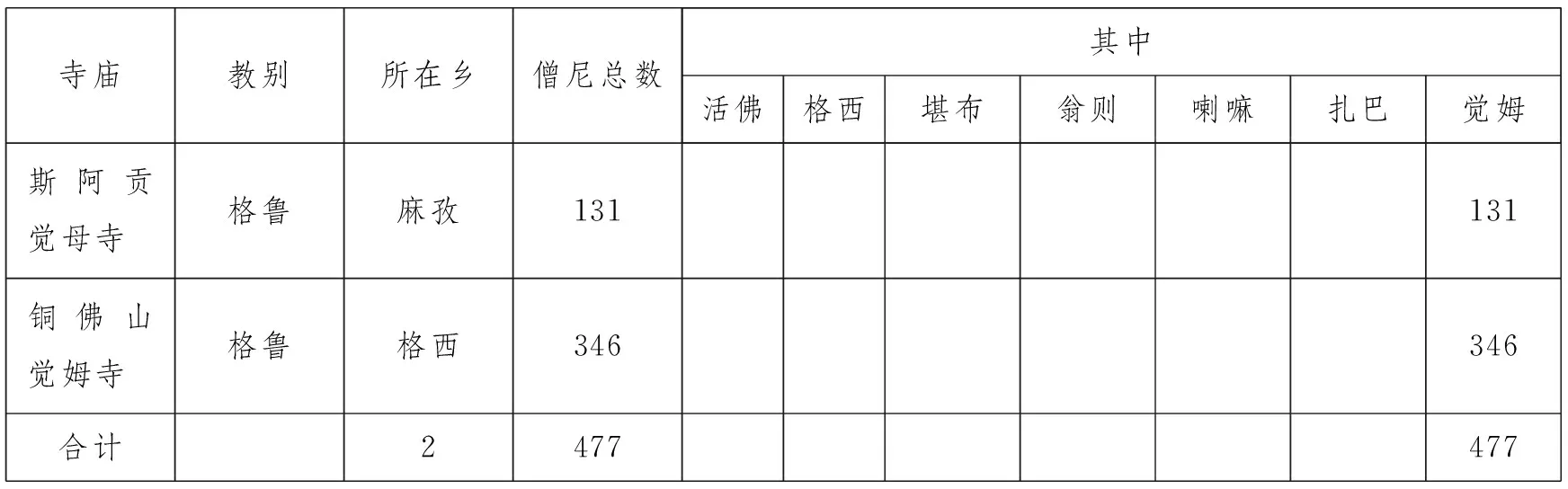

《道孚縣志》中記載的1990年覺姆寺的大體情況,如表3[5]:

表3 1990年寺廟情況一覽表

從表3的數據可看出,1990年道孚縣主要有麻孜鄉覺姆寺和格西鄉覺姆寺兩座覺姆寺,且人數上有很大增長,木茹鄉覺姆寺未見記載或已消失。從表3數據也可了解到,進入二十世紀九十年代,麻孜鄉覺姆寺的優勢地位已被格西鄉覺姆寺所取代。

《道孚縣志》中記載的2005年覺姆寺的大體情況,如表4[3]。

表4 道孚縣各寺廟基本情況統計表(2005年5月)

從表4和表1、表2、表3的數據對比分析可以猜測,表1、表2和表3中的麻孜鄉覺姆寺可能就是表4中的麻孜鄉菜子坡覺姆寺。表3中的格西鄉覺姆寺可能就是表4中的格西鄉銅佛山覺姆寺。表1和表2中的木茹鄉覺姆寺可能就是表3中的木茹覺姆寺。從1990年到2005年,麻孜鄉和格西鄉覺姆寺的數量總體變化不大,木茹鄉覺姆寺在新版的縣志又出現了記載,說明這所寺院可能經歷過恢復。

表5 2005年道孚縣境內寺院分布一覽表

《道孚縣志》里記載:“‘斯阿貢覺姆寺’又叫‘居日覺姆寺’因其坐落在麻孜鄉居日村附近而得名。‘斯阿貢’是真正的寺名,在道孚方言中讀作‘斯阿貢’,按藏文書面語應讀為‘阿貢’。有時也稱為‘阿崗覺姆寺’,或‘阿崗寺’。據考察,該寺于1914年由甘孜扎呷活佛創建。屬格魯派,占地面積約40畝。”[3]從表3、表4及表5對覺姆所在地方和數量的對比分析,以及上述《道孚縣志》里記載的民國時期道孚縣覺姆寺的具體情況,還有上述對斯阿貢覺姆寺的介紹可以推斷,表5中麻孜鄉斯阿貢覺姆寺就是表4中的麻孜鄉菜子坡覺姆寺,只是名稱有所變化而已。

從表1、表2、表3、表4和表5我們可以看到,道孚縣主要有菜子坡覺姆寺、銅佛山覺姆寺和木茹覺姆寺三座覺姆寺,并且都為格魯派寺院。

二、道孚縣信仰藏傳佛教女性出家原因淺析

筆者于2014年7月初次到道孚縣,途中經過道孚龍燈草原,遠望雅拉雪山,參觀了道孚藏族民居及格魯派寺廟靈雀寺,留下了非常深刻的印象。2018年2月,筆者再次來到道孚縣,對麻孜鄉菜子坡覺姆寺進行調研,訪談了該寺的覺姆和附近的居民,在該縣有關部門的幫助下,筆者查閱了道孚縣志等資料,獲得了有關菜子坡覺姆寺的珍貴資料。

筆者選擇道孚三大格魯派覺姆寺之一的菜子坡覺姆寺,是基于該寺是道孚縣最早建立的覺姆寺,對該寺展開調研,能夠進一步分析道孚縣其他兩座覺姆寺的相關情況,從而在整體上了解道孚縣覺姆寺的發展情況。筆者在調研過程中,根據訪談材料,對覺姆出家的原因進行了總結和分析:

(一)家庭宗教信仰潛移默化的影響

家庭氛圍對家庭成員的世界觀、人生觀和價值觀的影響非常深刻,藏族又幾乎是全民信仰藏傳佛教的民族,“就藏族地區的農牧民家庭而言,每個家庭都設有自己的佛堂或佛龕,供著佛、菩薩和經文法本等佛法依止物,是這個家庭用來燒香拜佛的基本宗教活動場所和最神圣的地方”[1]。藏民把佛堂已納入他們生活中不可缺少的部分。他們家庭的佛堂儼然已成為他們心中的寺院,他們以此來構筑他們內心向往的純而無雜的世界,在這個構筑的世界里,他們回到了最為本初的狀態。“就藏族地區的農牧民家庭而言,家庭的成員每天清晨要煨桑燒香、梵唄歌贊、供奉凈水禮佛,祭祀與其相關的各路保護神和地方神祇等,這些簡單的宗教活動,會使家庭的每個成員都受到潛移默化的影響。”[1]在這種影響下,家庭成員便會習慣性地按流程完整地進行每天的活動,可以說,藏民的生活是建構在佛教信仰基礎上的。“雖然在經歷民主改革后,但是藏傳佛教以非主流文化的形態仍然存在于藏族社區,傳統的宗教觀念在民眾中的地位揮之不去,而且根深蒂固,支配著民眾的人生觀和世界觀。”[7]家庭宗教信仰以一種強大的力量深深影響著家庭成員,成為他們心中的絕對心理傾向。在筆者調研的相關覺姆中,有多位就是因家庭信仰的緣故出家為尼。

個案1,某某,藏族,在覺姆寺里已經待了十多年了。由于父親很早就出家了,家庭也失去了頂梁柱,她和母親一直生活在一起,所以生活比較拮據。但是她從小就以父親為榜樣,非常向往寺院生活,覺得在寺院才能實現自己的夢想,所以就堅持出家。母親也能理解自己女兒的心思,也非常支持,并告訴女兒自己能照顧好自己。所以她堅定地走上出家之路,成了一名覺姆。

個案2,某某,藏族,她和父母生活在一起,和她的表姐感情很好,她的表姐從小對她就很好,但是表姐很早就出家了,一直在寺院里修行,她經常跑到寺院里去看望她的表姐,每次和表姐談話時,都能夠感受到表姐的自在和舒適,她非常向往表姐的生活,所以在自我的強烈要求和表姐的幫助下出家。

個案3,某某,藏族,由于其父母對佛教極其虔信,她從小就深受父母的影響,并且自己喜歡學習有關藏傳佛教的知識,她的父母也很支持。后來她逐漸有了出家的想法,本來她認為自己的父母肯定會反對,所以一直不敢告訴父母,可后來,父母有所察覺,并耐心地與她交談,分享了他們的看法,表示理解女兒的想法。她非常感動,最后決定出家,絕不辜負父母的期望。

從個案1、2、3可了解到,家庭的宗教信仰對女性出家來說至關重要,在他們的心中,從小就培養起對出家僧人的無比尊敬和崇拜。對現代藏族家庭來說,仍然存在“戶有喇嘛、尼姑為榮,如無為恥”的觀念。[8]在這些觀念的長期影響下,她們逐漸把這種對出家人的尊崇轉變為自身主動出家的積極力量,并且在這種積極力量的驅使下,她們更為堅定自己出家的信念,認為唯有出家之路才是她們畢生的歸宿。家庭信仰氛圍的強烈熏陶和親人的理解支持成為她們出家的強大動力和支撐。“家庭中的宗教行為使她們受到最初的宗教熏陶和宗教體驗,產生了對佛教的最初印象。”[9]這種最初的印象以一種持久且深刻的力量鼓舞和影響著這些女性,最終選擇了出家修持之路。

(二)不幸愛情婚姻的影響

在佛教女性出家眾中,受到愛情婚姻打擊而出家者甚多,藏傳佛教也不例外。“由于傳統觀念的影響,一個女子成婚后,會把自己的一切獻給婚姻家庭,勤勤懇懇,任勞任怨,將自己的命運和家庭緊緊地聯系在一起,婚姻家庭也由此而成為她們賴以生存的惟一場所 ,但是,一旦家庭破碎或婚姻變革,對這些全身心投入到婚姻家庭中的婦女打擊和挫傷,往往是非常殘酷甚至是致命的。”[1]面對不幸的婚姻,她們感到自己似乎失去了一切,沒有什么是值得留戀的,所以毅然選擇出家。失敗的愛情婚姻對她們精神的打擊是非常嚴重的,當她們把一切都傾注于對方乃至整個家庭,沒有保留任何退路,沒有自己獨立的生活和世界,整天被家庭的瑣事包圍著。當家庭破碎時,她們逐步走向精神崩潰的邊緣,然而此時宗教似乎是他們自我救贖的唯一選擇,為她們提供了一條逃避殘酷世界的道路。

個案4,某某,藏族,由于家庭收入不佳,很難維持生活開銷,丈夫和自己經常吵架,于是在某一次爭吵后,丈夫一氣之下出遠門打工,兩人聚少離多,后來丈夫幾乎都沒有聯系她了,她才知道丈夫已經有了外遇。得知真相的她難以接受現實,本來一直抱著的最后一絲希望也破碎了,于是她果斷和丈夫離婚,離婚后曾抑郁一段時間,但是逐漸明白和看清了許多事情,所以下決心出家。

個案5,某某,藏族,她和丈夫結婚后逐漸發現丈夫有暴力傾向,她的丈夫特別愛喝酒,經常在酒后對她施加暴力,她長期生活在丈夫的陰影下。后來由于實在忍受不了丈夫的暴力,對生活感到絕望,認為自己生活在這樣的環境中沒有任何意義,所以下決心出家。

個案6,某某,藏族,她和他的男朋友感情一直很穩定,并且準備結婚。可是后來她發現原來男朋友早已背叛自己,和別人在一起了,她對這段戀情感到失望甚至絕望,對未來的婚姻生活感到懷疑和恐懼,和男朋友分手后曾一度抑郁,很難走出這段感情的陰影。某天,她突然感到豁然開朗,想清楚許多事情,所以下定決心出家。

從個案4、5、6可看出,“宗教具有神奇的力量,能使人的心靈最難以忍受的痛苦變成最深厚和最持久的幸福。”[10]不幸的愛情婚姻對她們的打擊是非常沉重的,特別是她們原則性的問題受到玷污或傷害,在她們內心深處,這些都是不能原諒的,她們選擇宗教的方式進行自我救贖,獲得心靈深處的修復,她們也相信宗教能驅散一切陰影和對這個世界的懷疑。

(三)自然與社會環境的影響

藏區自然條件比較惡劣,稀薄的空氣,封閉的地域,使人們的生活更加艱辛。在藏區,大多數婦女為主要的勞動力,承擔著養護家庭的重任。“一個農業區的已婚年輕婦女,每天一早起來要燒茶、烙餅做早飯、喂豬、喂狗、放家畜,收拾房屋,打掃院子,早飯后,春、夏季要下地干農活,如除草、割麥等,秋、冬要積肥,還要為全家人做午飯和晚飯,這是一個藏族農村婦女一天所承擔的最基本的家務和生產勞動。”[1]女性相對于男性是處于弱勢地位,“藏族自紀元七世紀以來即受佛教影響,他們追溯自己的起源是猴子和妖魔,男祖宗是猴子,是菩薩觀世音化身,女祖宗是妖魔,是男祖宗的配偶,一切優點都來自男祖,一切缺點都來自女祖。”[11]在社會生活中,許多重要抉擇都由男主人說了算,婦女們雖然也表達自己的觀點和意見,但往往很難被采納。久而久之,某些婦女們便開始懷疑自己存在的價值。當他們面對惡劣的自然環境和不可擺脫的家庭負擔,現實生活中往往感到失望甚至絕望,這促使她們勇敢做出另一種選擇。“她們對賢妻良母式的女性傳統的人生過程有所質疑,對生命的意義有所疑問與追尋,進而理性而熱情的走上出家路,并且為自己的生命負責,和培養獨立自主的人格。”[12]出家,無疑是藏區婦女培養獨立人格和規避惡劣自然與社會環境的一項選擇。

個案7,某某,藏族,和丈夫、女兒及婆婆住在一起,女兒在讀書,丈夫沒有正當的職業,比較游手好閑。她既要照顧婆婆和女兒,整天還擔心他的丈夫,更要忙活牧場的事,相當于已經代替丈夫成為了家庭的頂梁柱,所以,有時候在牧場忙活,面對著惡劣的自然環境,再想到家庭的沉重負擔,她感到失望,甚至是絕望,她認為這樣的生活是毫無意義的,所以產生了想出家的念頭。

個案8,某某,藏族,她在家庭中主要負責日常料理和牧場農活,由于長期從事牧業重體力勞動,落下了許多病根,她的丈夫對她不滿,經常發生爭吵。逐漸地,她意識到這樣的生活不是她想要的,她認為出家修行才能真正解救她,才能安定自在地生活,所以后來下定決心出家。

個案9,某某,藏族,她和丈夫及婆婆生活在一起。她主要負責農事,雖然全身心地投入農事,但收入卻一直不理想,不足以支撐整個家庭的開支。后來,她逐漸產生了出家的念頭,剛開始,她的家人都不同意,但在她的再三懇求下,她的家人終于答應了,她自述感到從未有過的舒適和踏實。

“牧民們的基本生活方式是游牧,逐水草而居,游牧的生產極大地受制于自然生態環境,有時,雪災、風暴、牲畜瘟疫等自然災害,會使牛羊成群死亡,一夜間則一無所有。”[1]從個案7、8、9可看出,惡劣的自然與社會環境不僅對婦女們的身體健康造成影響,有時家庭收入的負擔也讓她們感到絕望。環境的壓抑使她們鼓起勇氣做出出家修行的選擇。

(四)對宗教的特殊感情

一些藏區女性在學習了佛教知識后,對佛教的理論有了更深的認識,逐漸認為宗教是她們心靈的歸宿,平衡著她們的內心世界,讓她們的精神世界變得豐富,獲得自我救贖。鑒于個人對宗教信仰的這種熱愛和追求,他們選擇了出家。

個案10,某某,藏族,從小就非常崇拜僧人,并且喜歡看書和到寺廟里去,相當于把寺廟當成了自己的另一個家,并且下定決心長大后要到寺廟里修行。她的父母開始很不理解她的想法,等她逐漸長大后,父母也就慢慢理解女兒的愿望了,所以后來,她出家成了一名覺姆。

個案11,某某,藏族,她一直都非常羨慕男性比丘,并且認為他們出家后非常自由舒適,無拘無束,能實現自己的理想。在這個因素的影響下,她下決心出家。

個案12,某某,藏族,父母從小就被父母給她指了婚配,但她認為這一切不過是毫無意義的聯姻捆綁,并不是她想要的生活,根本不能實現自己的價值。她認為只有宗教才能給她帶來真正的意義,在宗教的世界里才能體現存在的價值。所以她不顧父母的反對,毅然選擇出家當覺姆。

從個案11、12、13可了解到,對宗教的熱愛和對僧人的崇拜是驅使她們出家的強大動力。她們從小就生出在這樣的環境中,并且已經把自己編織進了“出家”這樣的觀念里,隨著時間的推移,他們的認識變得更加深刻。于是,在這種長期的自我認定的背景下,他們最終選擇了出家。

(五)理想與現實的矛盾

藏區的教育比較落后,一部分人由于學業中斷只能回鄉待業。回家后不僅要面對父母親人的壓力,而且還要面對鄰居鄉人的壓力。“于是在勞動、就業與個人理想沖突的這種情況下,宗教為她們提供了一種解脫的方式,使她們可以通過自我選擇而改變自己的生活方式。”[1]

個案14,某某,藏族,初中文化程度,由于當年沒能考上中專,自己的夢想化為泡影,內心感到十分絕望。回到家后面對著家庭和鄰里的壓力,內心十分痛苦無奈。她感到宗教是她最好的選擇,可以逃避為其帶來郁悶和痛苦的因素,所以毅然選擇出家當覺姆。

個案15,某某,藏族,小學文化程度,由于學習成績很差,一直也沒有進步,父母覺得她沒有提升的空間,所以決定讓她回家幫著分擔家庭工作,讓她放牧。她每天放牧時,很懷念讀書的日子,并感到自己可能永遠都要埋沒在放牧的生涯中了,所以非常彷徨和無奈。后來她聽到鄰居談話,談到關于覺姆的事情,她瞬間覺得那就是她應該走的路,所以暗暗下定決心要出家。她的父母迫于無奈,勉強同意她出家。于是不久,她毅然走上了出家之路。

個案16,某某,藏族,初中文化程度,當時她已經考上了較好的中專,但是家里負擔較重,父母希望她幫著照顧弟弟和妹妹,所以她也就放棄了讀中專的好機會,回到家里照顧弟弟和妹妹。但與其他覺姆相似的是,她覺得這也不是她想要的生活,最終選擇出家。

從上面三個案例能看出,當他們人生中,唯一能改變自己命運的道路被封鎖后,她們不僅要面對各種壓力,同時還會感到失去了存在的價值和意義,所以她們能夠放下一切,毅然選擇出家。在她們心中,這也許代表著逃避和拒絕,但更多的是她們新生后的另一種選擇,對于新生活、新未來的渴望和憧憬,這也許很漫長,但足以讓她們感覺到踏實和溫暖。

余 論

以上案例所采訪的樣本,都來源于甘孜道孚縣菜子坡覺姆寺的覺姆訪談記錄,這些案例雖然局限在一個寺院,但由于藏文化具有比較強的統一性,故對整個藏傳佛教出家女性來說,也是非常有代表性的。從這些案例可以看出,在這些覺姆中,家庭、感情、環境、個人信仰等因素,是促使他們出家的主要原因。單就這些訪談來說,出家為覺姆者幾乎都是因在人生中遇到了一些非常現實的問題,可以說,雖然他們的出家行為是人生完全沉浸到宗教信仰中的體現,但其實卻是非常現實的社會問題。無論是藏傳佛教還是漢傳佛教,這些比丘尼的出家因素,也幾乎是相通的。這也反映出女性在社會生活中,有一些因素幾乎成了他們要面對的共性問題。