“了”的準觸發狀態標記分析

李思沅

摘 ?要:在人們的通常的認識里,“了”一般用來表示一個事件出現了新的事態,但是很多句子如“再見了”與這個作用不符,可以將這種情況歸納為“了”的新言態,以與其他情況表現出的新事態相對應。“了”的新言態是一種準觸發狀態的標記,它句子中發揮著重要的作用。并歸納出影響準觸發狀態的出現因素、由準觸發狀態到實現狀態的因素以及“了”的消失條件。

關鍵詞:“了”;新言態;準觸發狀態;標記

一、“了”的意義變化

現代漢語中的“了”是由實義動詞“了”虛化而來的。“了”字最初是表示“結束、完成”意義的動詞,在唐詩宋詞中就已出現這樣的用例。例如:

(1)岱宗夫如何?齊魯青未了。(杜甫《望岳》)

(2)春花秋月何時了?往事知多少。(李煜《虞美人》)

隨著時代的發展,“了”在中古時期開始有了一定的語法化傾向。到了現代漢語中,“了”基本虛化成了動態助詞,完成了語法化進程,由最早表示“結束、完成”意義的實義動詞變成了現在表示“肯定事態出現了變化”的虛詞。

在《現代漢語詞典(第7版)》中,“了”有兩個義項:一是“用在動詞或者形容詞后面,表示動作或變化已經完成”;二是“用在句子的末尾或句子中停頓的地方,表示變化或出現新的情況”。如:“期末考試考完了”“小張已經走了”,是表示動作或變化已經完成;“狼來了”則表示出現了新的情況。

除了上面的兩種用法外,“了”字還有出現在句尾位置、表示將來時間的特殊用法。如:“他們要走了”“車快開了”。陳前瑞(2005)將這種用法稱為是“了”的將來時用法,他指出,這種將來時用法屬于狹義的語法范疇,并梳理了“了”的這種用法的發展進程。

在日常生活中,我們還會見到這樣的用例:“再見了”“沒關系了”“保重了”等。仔細分析,就會發現這些句子中的“了”,除了使句子的語氣不那么生硬外,似乎與上面提到的“了”的意義不符。“期末考試考完了”中的“考完了”表示考試狀態已經結束;“狼來了”表示狼現在已經來了;表示將來時間用法的“他們快要走了”“車快開了”是說話人對現實中的人或物馬上要到達新狀態的一種判定。與之相比,“再見了”“快點行動了”中的“了”則有明顯的區別。那么,類似于“再見了”“快點行動了”這樣的表達出現了什么樣的新情況?我們知道,既然說話也是動作行為的一種,那么它就具備了一定行為性特征,盡管與其他的動作相比有一些特別。

我們發現,所有類似于“再見了”這樣的言語表達都發生在一定的語境中:“再見了”發生在分別的語境中,是兩個人進行告別;“沒關系了”發生在說話人對受話人表示諒解的情況下;“保重了”發生在說話人請受話人注意身體的情況下;“不好意思了”發生在說話人請求受話人原諒的情況下。由于說話人說這句話的時候也相當于在做一個動作,而且它還是發生在特定的語境中,預示著說話人與受話人的現實狀態,因此,我們可以把這種情況歸納為一種新言態。新言態也是一種新事態,只不過是一種特殊的事態。這種言態總是和說話者的態度、立場等因素有關,所以和事態相比有比較強的主觀性。

實際上,沈家煊先生(2016)在《語法六講》中,將“期末考試考完了”這樣明顯出現新事態的句子中的“了”稱為“了行”,而把類似于“沒關系了”這樣看似沒有出現新事態的句子中的“了”稱為“了言”。他還明確提出,新言態也是一種特殊的新事態,只不過是比較虛的事態。就此而言,如果站到說話人的角度來看,就可以把“再見了”“走好了”“對不起了”這樣的句子歸納為“我說[再見]了”“我說[走好]

了”“我說[對不起]了”,亦即說話人“說[X]了”這一形式。

二、“了”的新言態分類

“了”表示新言態的用法并不是個例,在日常生活中有很多這種語言現象出現,只不過我們很少注意罷了,因此,也就很少對此類句子的規律和意義進行分析。其實,類似于“再見了”這樣的新言態是有多種類型的,我們將其劃分為五類:

第一類是表示提醒、勸說的。如:“別過去了”“快點行動了”“坐穩了”“當心摔倒了”。

第二類是表示請求或命令的。如:“借我點錢了”“把槍放下了”“不要再折磨我了”。

第三類是表示承諾、答應或拒絕的。如:“這個交給我了”“不了”“那就這樣了”。

第四類是表示疑問的。如:“走了老劉和小王,還有誰了?”。

第五類是表示說話人宣布決定的。如:“這個獎歸你了”“現在開會了”。

總之,所有這些出現新言態的句子,雖然在語義上有一定差別,但都表示一種特殊的事態,也就是出現了新言態。

三、“了”作為準觸發狀態的標記分析

有些學者認為,類似于“再見了”中的“了”是將來時用法。胡適先生在《國語文法的研究法》一文中,就對這種看法提出過質疑:“明明是沒有結束的動作,為什么用表示已經結束的‘了字來表示呢?”實際上,沈家煊對這種情況“了”的解釋已經非常精辟。我們認為,類似于“再見了”中的“了”字是一種準觸發狀態標記。所謂“準觸發狀態”,就是一個詞或者一個句子在說話人表達之后,瞬間達到一種預備狀態,該狀態預示著事件發生的可能性,即可能發生也可能不發生。我們知道,語言有它自己特定的意義,但是在很多情況下語言會受到諸種因素的影響,如說話人的主觀意識、受話人的認知、客觀環境等,它們都會影響到該言語表達出來之后能否真正實現。

下面即以“再見了”為例,來分析這種準觸發狀態。首先,“再見”這個詞語是在人們告別時使用的禮貌性用語。說話人通過這一詞語,表達馬上就要與受話人分別而期待與他再次見面的意圖;在大多數情況下,受話人也會說相同或者類似的話語來回應說話人,從而能夠結束他們自己之間的談話和會面。不過,有時說話人的目的卻不能實現,如:當說話人說出“再見”時,受話人覺得還有重要的話沒有說完,于是就暫時打斷說話人和他告別的狀態,繼續表述自己還沒有表述的重要事情;或者說話人說出“再見”時,受話人突然想起來還有重要的東西沒有送給說話人,于是受話人提醒說話人并準備將東西送給說話人,這時兩人告別的狀態就被暫時打斷。再如:當說話人說出“沒關系了”這句話時,受話人盡管接收到了說話人表達的諒解信息,但是受話人覺得還不足以表達自己的歉意或者是覺得說話人可能不是真心原諒他,很有可能會繼續表示歉意。此時,之前說話人表達的諒解信息就沒有達到它的預期效果。因此,當說話人說出“再見了”沒關系了”這樣的句子時,瞬間就形成了一種準觸發狀態,說話人可能會實現自己的目的,也可能不會實現自己的目的,這要取決于客觀情況或受話人的認知等因素。

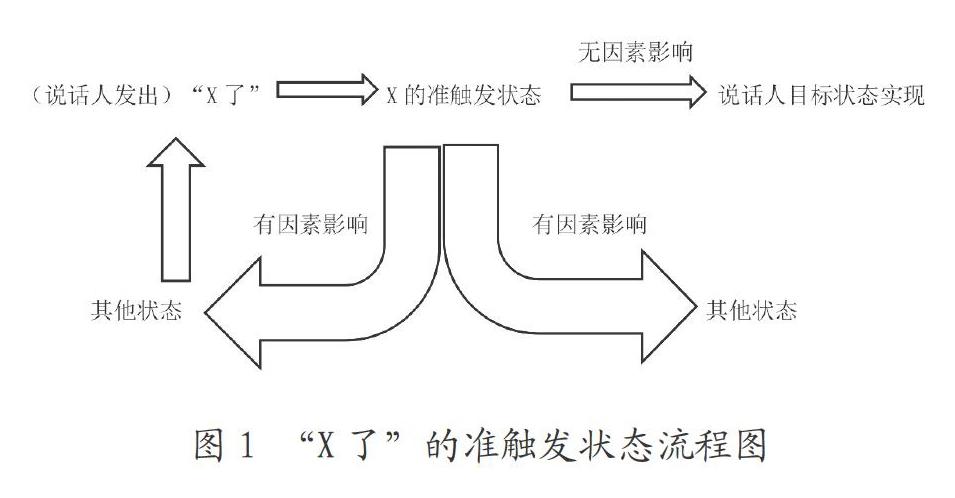

這里我們不妨將上述過程繪制成流程圖,具體如圖1所示:

圖1 ?“X了”的準觸發狀態流程圖

當說話人說出“再見了”時,就會在瞬間達到告別的準觸發狀態。如果沒有其他因素的影響,那么告別狀態得到實現;如果受到其他因素的影響,那么兩者的告別狀態被暫時打斷。此時,一種情況是直接進入其他狀態,兩個人最后在現實情況中沒有以表達再見的方式告別,而是自然地產生告別狀態;另一種情況是在其他狀態結束后,兩個人重新進入告別狀態并用再見來告別。當然,再次進入告別狀態后,也有可能仍然沒有實現,這要取決于客觀情況與受話人的認知。

導致說話人言語產生準觸發狀態的因素有很多,如受話人和意外情況。在現實生活中,人們的思維會受到直接經驗或其他間接經驗的影響而發生變化。比如在兩個人對話時,由于受話人自身情況或者是意外客觀情況的影響,導致說話人的言語意義沒有效果,受話人要么不理解,要么不執行。久而久之,這種情況可能會潛移默化地使人們產生這樣一種認知:和受話人所說的話語也有可能達不到預期的言語目的。因此,人們就下意識地表現出一種懷疑態度,這時語言就容易達到準觸發狀態,從而產生言語的準觸發狀態標記“了”。

盡管受話人和客觀情況會導致準觸發狀態標記產生,不過,促使說話人言語達到準觸發狀態的最重要因素還是在于說話人本身。我們注意到,很多人都有自言自語的習慣,實際上,這種表達是最讓人們感覺放松的,原因就在于自言自語是沒有言語對象的、基于自己內心最真實的一種表達。但是,人們平時講話大多是有對象的,與自言自語相比,這種狀態往往不是那么放松,這是因為在人們的主觀意識中,多多少少都會有“以自己之心度他人之腹”的考慮。也就是說,說話人在有受話人的情況下,在由思維轉換到語言的過程中,他總要考慮這樣的問題:自己怎么表達受話人可以聽懂以及自己的言語能否對受話人產生作用。不過,事實證明,這種問題在很多情況下并不會出現,是說話人自己多慮了。即使如此,說話人還是很難完全擺脫這種潛意識:即受話人對自己的表達可能會有理解和接受的障礙。于是說話人在表達想請人諒解這樣的想法時,會受到自己潛意識主觀性的影響,此時便需要一個能夠來表達自己主觀意識的懷疑和給對方一個選擇余地的工具,這個工具就是準觸發狀態的標記“了”,進而形成了“不好意思了”“再見了”等句式。這相當于告訴受話人:我已經表達出我想讓你做某件事的意圖了,接下來就看你怎么做吧。

在現代漢語中,“了”放在句子的后面會起到緩和語氣的作用,但這只是人們語氣上的一種感覺。究其原因,“了”實際上就是準觸發狀態的一種標記。在人們的潛意識中,往往會覺得很多事物不是百分之百確定的,在說話做事時總要留有余地。此外,像“再見”“沒關系”“保重”“不好意思”等,在很大程度上要作用于接受話語的客體,因此,當說話人不能確定受話人能否完全接受到他的信息、并達到預期效果時,就在這些話的后面加上“了”,使“了”成為該言語的準觸發狀態標記。這樣就能夠給說話人留有一定的余地,讓受話人基本感覺不到強制性,在語氣上則表現為比較緩和、不生硬,讓人更容易接受。這也在一定程度上印證了沈家煊先生所指出的:“再見了”相當于“我說[再見]了”。我們也可以根據剛才的分析,在這句話后面再補充一句,其完整意義實際上是:“我說[再見]了,接下來你看怎么辦吧。”

四、影響準觸發狀態實現的因素

從上文的流程圖可以看出,說話人言語從準觸發狀態到實現狀態的過程中,會受到三個因素的影響。

第一個因素是說話人。盡管在說話人發出語言信息的瞬間,達到了行為動作的準觸發狀態,但是隨后有可能因為說話人的緣故,使得該觸發狀態最終沒有變成說話人想要達成的行為狀態。如:剛剛說出“再見了”,說話人突然想起自己還有更重要的信息向受話人傳達,那么,他就會突然中斷“再見了”所表達出的告別狀態。被中斷的告別狀態就會延遲進入告別狀態或者進入其他狀態。

第二個因素是受話人。說話人的言語瞬間達到準觸發狀態后,由于受話人的心理因素導致該觸發狀態沒有實現。如:說話人在表示完自己的意思后,受話人覺得還有言語想要對說話人表達,這時就可能會打斷說話人,使該準觸發狀態延遲進行或者直接進入其他狀態。

第三個因素是客觀情況。說話人發出的信息達到了準觸發狀態后,受話人也能夠領會其意圖,準備予以回應,以完成該言語想要達到的目的,但是客觀情況在這時出現了變化,打斷了說話人言語目的的實現。如:說話人在說出“請喝水了”之后,受話人還沒有拿到水杯時,水杯掉到地上打碎了。這樣的話,該言語就沒有達到它預計實現的最終狀態。可以說,水杯被打碎這樣的突發狀態打斷了說話人所預想的讓受話人喝水的狀態。

五、“了”的消失條件

如前所述,類似于“再見了”和“沒關系了”這樣的句子,在沒有“了”的情況下也是成立的,只是語氣較為生硬。就此來說,作為準觸發狀態標記的“了”的消失條件,是說話人從心理上不想委婉表達而傳達出相對強勢性的指令。不過,說話人發出這種強制性指令——即不帶準觸發狀態標記“了”——的原因也有不同的情況。

一種情況是說話人主動不加“了”。這是指說話人本來就不想委婉表達,從而有意識地發出強制性信息。例如:

(3)她用手捂住臉,說道:“克利夫……求求你……別折磨我,別折磨你自己……”(內爾森·德米勒《小城風云》)

(4)這老板望了一會附近的喝茶人,才輕輕的說:“喝茶”,自己也把那蓋碗甩開,刮了一下水沫,呷了一口茶。(沈從文《建設》)

例(3)和例(4)中,說話人不想或者覺得不必要說話委婉,因此沒有帶準觸發標記“了”。這屬于說話人主動不加“了”。

另一種情況是說話人被動不加“了”。所謂“被動不加‘了”,是指由于受話人或者其他客觀情況原因,使說話人被迫不加“了”。例如:

(5)說話人:“別過去了。”

受話人:“我不。”

說話人:“別過去了!”

受話人:“不行。”

說話人:“別過去!”(自擬)

(6)說話人:“保重了!”

受話人:“什么?”

說話人:“保重了!”

受話人:“你說什么?”

說話人:“保重!”(自擬)

在例(5)中,說話人通過加上準觸發標記“了”,用委婉的語氣勸告對方別過去,經過兩次勸說后,受話人仍然不聽,說話人最后干脆不加“了”。這是由于受話人的原因導致說話人下意識地不加準觸發標記“了”。在例(6)中,受話人距離說話人較遠,說話人雖然多次加上準觸發標記“了”,但是客觀環境使受話人聽不到他的話,在多次委婉表達未果后,說話人最后選擇不加“了”來表達自己的想法。這是由于客觀環境的原因導致說話人下意識不加“了”。問題是,為什么說話人在不斷地重復帶有準觸發標記“了”的委婉表達后,最后會選擇一種無標記的非委婉性的言語來表達呢?原因正如我們剛才所說,說話人在表達這樣的言語時,除非是他的目的性很強、語氣非常堅決,否則多少會有一種不確定受話人能否接收到或者能否聽從自己言語指令的潛意識存在,這時他往往會使用帶有準觸發狀態標記的“了”,使言語達到準觸發狀態,從而給受話人留有選擇的余地。

如上文的流程圖所示,在說話人言語達到準觸發狀態后,如果是沒有任何因素影響,而且受話人也聽到了說話人的話語并按照說話人的指令去做,此時就會進入指令實現狀態。如果有環境因素或是受話人的影響,說話人所預想的狀態沒有實現,于是就會在該言語達到準觸發狀態后最終沒有觸發,而是進入了其他狀態。進入其他狀態后,說話人有可能繼續使用帶有準觸發標記的言語表達,正如例(5)的對話那樣。不過,如果說話人在多次委婉表達后,受話人仍然接收不到或者拒絕接受,此時,說話人就會因為多次進入準觸發狀態卻沒有實現而感到厭煩,在主觀認知上也就會更迫切地要求受話人接受自己的想法。可以說,在重復了多次委婉表達之后,說話人通常會打破之前的準觸發狀態,使用一種相對強制性的言語,此時,作為準觸發狀態標記的“了”就消失了。這是因為準觸發狀態都被打破了,標記“了”也就沒有存在的必要了。

當然,說話人在多次委婉表達未果后,每個人的反應會有所不同,有些人會用同一句話反復表達,有些人會換一句話表達,還有些人會直接放棄表達。一般情況下,如果說話人堅持用同一句話而表達未果的話,那么,他后面的言語就會從準觸發狀態逐漸轉移到相對強制性狀態。因為反復表達未果,人們在主觀認知上會越來越迫切地達到自己的言語目的,最終就會放棄準觸發言語狀態。

根據以上分析,“了”的存在與消失實際上是取決于說話人的認知。說話人的認知一種是主動性的,即他從一開始就不想委婉表達;另一種是被動性的,說話人在反復表達未果后放棄委婉的表達,此時準觸發狀態就消失了,它的標記“了”也不復存在。

我們可以再舉一個例子來證明這一點。例如:

(7)說話人:“去了小李和小王,還有誰了?”

受話人:(沉默)

說話人:“去了小李和小王,還有誰了?”

受話人:(沉默)

說話人:“告訴我,還有誰!?”(自擬)

在例(7)中,說話人在多次詢問未果后,出于急于問到信息而立即結束對話的目的,在第三次詢問中被迫取消帶有準觸發狀態標記“了”的委婉性言語,轉而使用沒有給對方選擇余地的生硬表達。

本文對“再見了”類句子中的“了”進行了論述。首先指出,這樣的“了”實際上是表示出現了新言態,并將表新言態的“了”予以分類。接著,將這種“了”歸納為一種準觸發狀態的標記,并對其原理進行了探究,具體探討影響“了”所標記的準觸發狀態以及由準觸發狀態到實現狀態的因素。最后,考察了說話人不用準觸發狀態標記“了”的原因。我們認為,類似于“再見了”中的“了”還可以換成“啦”“啊”等詞語,如:“再見了”也可以說成“再見啦”“再見啊”。因此,在這樣的語境下,我們也可以將“啦”和“啊”視為準觸發狀態標記。

參考文獻:

[1]陳前瑞.句尾“了”將來時間用法的發展[J].語言教學與研究,2005,(1).

[2]胡適.國語文法的研究法[J].新青年,1921,第九卷,第三、四號.

[3]沈家煊.語法六講[M].上海:學林出版社,2016.

[4]中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典(第7版)[Z].北京:商務印書館,2016.

Analysis of “Le(了)” as Marker about Quasi-triggering State

Li Siyuan

(International College of Chinese Studies, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Abstract:In people's common understanding, “le(了)”is generally used to indicate that a new state of affairs has emerged in an event, but many sentences such as “zaijianle(再見了)”seem to be inconsistent with this function, so this paper briefly summarizes this situation into a new speech state of “le(了)” and corresponds to the new state of affairs shown in other situations. In addition, the article uses the psychological analysis of people in a certain context and draws a conclusion that “le(了)” in this case is a sign of quasi-triggering state, which has its causes and plays an important role in such sentences. Finally, the factors affecting the appearance of quasi-triggering state and the factors affecting the transition from quasi-triggering state to realization state and the conditions for the disappearance of “le(了)” are summarized.

Key words:“le(了)”;new speech state;quasi-triggering state;marker