芳魂、墳墓與遺痕

——韋應物悼亡詩的抒情場景

陳燕儀

(汕頭大學 文學院,廣東汕頭 515063)

一、引言

何謂場景?場景常被認為是人物活動的背景或事情發生的地點和場所。場景與傳統詩論中的“意境”含義不同。王兆鵬認為,詞的“場景層”為“詞作中抒情主人公所依存、活動的時空環境和借以表現抒情主人公內心意緒的外在物象”[1],著重于抒情主人公的外在生活世界,即“文本之外”的現實空間。杜慶英辨析了場景與意境的區別,“意境是抒情主人公的內在世界映射于相應的形象系統所營造而成的一種抒情氛圍,是主觀性的心理想象活動,因此場景的范圍要比意境更寬泛,場景不僅包括詞中出現的意境,同時還包括了抒情主人公所處的大的客觀環境及活動”[2]。杜慶英的“場景”概念包含了意境、場所概念,即包括“文本之中”的意象空間與“文本之外”的現實空間。

本文所謂的“抒情場景”,意為“蘊有抒情經驗的內容與價值意涵的空間”[3]。中國古典詩詞中的抒情場景,藉由抒情主人公的抒情經驗,建構起具有特殊價值意涵的物象世界。物象世界與抒情主人公互動,共同形成一種完整的藝術呈現。在這個過程中,對于某一空間場景的文化記憶不斷積累,最終形成了具有典范性的“抒情場景”。現實世界的特定場景在類型化詩歌中不斷復現,從而具有了某種象征意味。悼亡詩自潘岳三首《悼亡詩》始,約定俗成為丈夫悼念亡妻之作,形成了一種專以悼念亡妻為題材的詩歌類型。傳統悼亡詩累積了眾多題材及慣用的場景,常常藉由居處、靈堂、墓地、遺物及夢境來懷想亡者。因為悼亡詩描寫了很少見于其他詩類的“憑吊內帷”,我們才得以一窺詩人書寫的夫妻生活場景。

韋應物的悼亡詩內容廣泛,涉及了喪葬過程和家庭生活等內容。今存韋應物悼亡詩大約有25首,包括孫望《韋應物詩集系年校箋》中自《傷逝》至《同德精舍舊居傷懷》的“嘆逝哀傷十九首”,以及《夜聞獨鳥啼》《子規啼》《郡齋臥疾絕句》《發蒲塘驛沿路見泉谷村里忽想京師舊居追懷昔年》《感鏡》等。清人喬億曾評其悼亡詩說:“古今悼亡之作,惟韋公應物十數篇,澹緩凄楚,真切動人,不必語語沉痛,而幽憂郁湮之氣直灌輸其中,誠絕調也。”本文以韋應物悼亡詩中所呈現建構的抒情場景為討論對象,將詩歌文本之中的“意境”與文本之外的現實空間相結合,探討韋應物悼亡詩所營造的典型“抒情場景”,以及韋氏悼亡抒情場景所呈現出來的意義。

二、芳魂杳冥的居喪場景

天寶十五年(756),韋應物與元挹的長女元蘋在京兆府昭應縣成婚。大歷十一年(776)九月,韋應物四十歲,任朝請郎,夫人元蘋不幸病歿。中年喪偶,對韋應物來說不啻一次重大打擊,他親自為妻子撰寫了墓志,并創作了一組悼亡詩,情感真切至篤,深為感人。韋應物在妻子逝去不久后所作詩篇《傷逝》《往富平傷懷》《出還》《冬夜》等,抒寫了詩人喪妻之后在寓所料理后事的內容,下文將探討這些詩篇所構筑的居喪場景及其意義。

詩人前往富平之前,時妻子亡故不久。“晨起凌嚴霜,慟哭臨素帷”(《往富平傷懷》)[4]137,點明了冬晨與喪事。“素帷”指喪事用的白色帷幕。家人去世之后,需要布置靈堂,陳素器,張素帷,如潘岳《寡婦賦》:“易錦茵以苫席兮,代羅幬以素帷”[5]96,就是如此。詩人自富平回家,《出還》寫到:“昔出喜還家,今還獨傷意。入室掩無光,銜哀寫虛位。凄凄動幽幔,寂寂驚寒吹。幼女復何知,時來庭下戲。咨嗟日復老,錯莫身如寄。家人勸我餐,對案空垂淚。”[4]138其中“入室”二句,可與潘岳《悼亡賦》“入空室兮望靈座,帷飄飄兮燈熒熒”對讀[5]93。白幔、“虛位”比“素帷”更進一步展現了一個凄冷哀傷的內室場景。帷幔低垂,故室內幽暗無光,風吹幔動,凄清可哀。素帷靈幔裝飾的居室是日常生活的特異場景,空間場所的改變表明詩人進入治喪、居喪的場景之中。

《出還》詩中的“虛位”,一般認為是古代祭祀時所供的亡者靈位或“靈牌位”[6],《韋應物集校注》釋為“韋妻靈位”[7],劉學鍇也認為指亡故者的牌位[8],因人已歿,故稱虛位。還有一種比較模糊的解釋是“空的座位”。“虛位”、“虛座”在魏晉六朝悼亡詩中出現頻率之高值得注意,如沈約《悼亡詩》“游塵掩虛座,孤帳覆空床”;江淹《悼室人》“涼靄漂虛座,清香蕩空琴”……細辨詩意,此處的“虛座”當指為亡者所虛設的座位。王褒《送觀寧侯葬》“丹旐書空位,素帳設虛樽”,宋代梅堯臣《悲書》“朝夕拜空位”中的“空位”則較為明顯指逝者靈位。“虛位”背后涉及喪葬禮儀中的“設靈祭祀”,即設置靈座和供奉酒饌。兩晉至唐代,人們“多于靈座前設奠,靈座是虛座,是空座而已,其上可施坐褥,或死者生平所愛之物,如琴等,皆為像生之形”[7]。從這個角度看,上述所謂“為亡者所虛設的座位”可以認為是亡者靈位。

靈位,顧名思義是死者靈魂寄居之所,又稱靈筵、儀床、幾筵。古人相信人死之后靈魂仍會在尸體附近徘徊,但靈魂無法被感知到,所以會設置靈座,作為死者魂魄憑依之所,并以此為中心進行祭祀活動,如朝夕祭、朔望祭等。北齊顏之推《顏氏家訓·終制》云:“靈筵勿設枕幾,朔望祥禫,唯下白粥清水乾棗,不得有酒肉餅果之祭。”王利器《顏氏家訓集解》:“靈筵,供亡靈之幾筵,后人又謂之靈床,或曰儀床。”[10]涂宗呈在吸收巫鴻“位”概念的基礎上,提出靈座不是指“神牌位”,而應該是“由床、幾、案、屏、帳等物品所圍成的空間,上面放置衣服,無形的靈魂則在其中活動,以具體的物品虛構出的空間作為靈魂所在之處,成為祭祀的對象”[11]。因此,虛位是妻子靈魂棲居的空間,詩人一片傷心寄托所在。

與沈約、江淹詩中落滿塵埃的靈位相似,韋詩也有“一旦入閨門,四屋滿塵埃”(《傷逝》)的塵景,提示“斯人既已矣”的哀痛。相較之下,“凄凄動幽幔,寂寂驚寒吹”二句則更明確指示了芳魂的存在。“幽幔”指帳、靈帳,是設在靈堂之中的帷帳或帳幕。素帷靈幔并非日常生活常見的布置,《冬夜》詩“幃帳徒自設,冥寞豈復來”[4]140中也有“帷帳”的設置,此句化用了《漢書·外戚傳》中方士少翁為漢武帝招李夫人魂靈事。《漢書·外戚傳》載:“上思念李夫人不已,方士齊人少翁言能致其神。乃夜張燈燭,設帷帳,陳酒肉,而令上居他帳。遙望見好女如李夫人之貌,還幄坐而步,又不得就視,上愈益相思悲感,為作詩曰:“是邪,非邪?立而望之,偏何姍姍其來遲!”[12]芳魂寄托在帷帳之中,還可見于《霍小玉傳》。霍小玉死后,“將葬之夕,生忽見玉帷帳之中,容貌妍麗,宛若平生。”因此,幃帳之設,乃寄托了盼妻子神魂歸來的愿望。

既然虛座、靈幔的設置提示了居喪場景,那么當靈座、素帷等裝飾拆撤之后,居喪場景也就隨著消失,進入日常生活之中,如潘岳《悼亡詩》:“改服從朝政,哀心寄私制。茵幬張故房,朔望臨爾祭。爾祭詎幾時,朔望忽復盡。衾裳一毀撤,千載不復引。”[5]257《文選》張銑注“言靈筵被裳一已除去,不復重陳設,服制終也”[13]1418,服制既終,則撤靈筵。韋應物的悼亡詩并沒有涉及撤毀靈筵、被裳的場景,但他在幽冥靈堂的構筑中,增加了稚女嬉戲一幕——“幼女復何知,時來庭下戲”(《出還》)。靈堂之中,一片凄冷;靈堂之外,幼女嬉戲“庭下”,沈德潛評曰:“因幼女之戲而己之哀倍深。”[4]138昔日之熙熙與今日之慘凄,靈堂內外的悲喜構成極具張力的場景,詩人妻子新喪的深切之痛,由此可知。

從以上分析中可得,靈座、靈帳,都有寄托魂靈之意。斯人已逝,靈堂杳冥幽暗,亡妻的魂靈棲居其間,形成一處特殊的悼亡場景。這類芳魂杳冥的居喪場景,在魏晉六朝悼亡詩中并不少見,但韋應物增加了稚女嬉戲一幕,從而更具情感張力。出殯安葬前的喪葬儀式和活動,幾乎都是以家中宅第為中心進行的,韋氏所構造的靈堂也僅存在于出殯安葬前的時間里,接下來詩人直面的是殯葬過程和人生的終結點——墳墓。

三、終歸山岡的殯葬場景

《送終》詩為送妻入葬而作。此詩以喪葬過程為線索進行謀篇布局,蔣寅認為“嚴格地說可能已超出悼亡的范圍而近于挽歌”[14]。挽歌最初為出殯時挽樞者所唱之歌,后演變成一種特殊的哀祭文體。挽歌與哀挽活動,尤其是送葬活動密切相關,如陸機的《挽歌詩三首》就是以“卜擇考休貞”“啟殯進靈轜”“振策指靈丘”“妍姿永夷泯”為線索,描寫了從卜擇葬地、入殮啟殯到入土為安的送葬過程。韋應物《送終》詩涉及喪葬禮的多個過程,從卜日、祖載、出殯到下葬,抒情時空也隨著儀式的變動而變動,從黃昏到凌晨,從家宅到墓地,組成一個凄涼悲痛的殯葬場景。下文將結合喪葬禮儀對詩歌進行分析,以便更好闡述悼亡詩殯葬場景中的特殊內涵。

《送終》詩寫到:“奄忽逾時節,日月獲其良。蕭蕭車馬悲,祖載發中堂。生平同此居,一旦異存亡。斯須亦何益,終復委山岡。行出國南門,南望郁蒼蒼。日入乃云造,慟哭宿風霜。晨遷俯玄廬,臨訣但遑遑。方當永潛翳,仰視白日光。俯仰遽終畢,封樹已荒涼。獨留不得還,欲去結中腸。童稚知所失,啼號捉我裳。即事猶倉卒,歲月始難忘。”[4]139

詩題“送終”,孫望解釋為“由浮厝而深埋之意”[4]139,既斂停柩,等待下葬吉日。先是卜葬日,即“奄忽逾時節,日月獲其良”。占卜地點、時日是喪葬過程中的基本程序。韋應物在《故夫人河南元氏墓志銘》中詳細記載了亡妻入殯的時間和地點:“中以大歷丙辰九月廿日癸時疾終于功曹東廳內院之官舍,永以即歲十一月五日祖載終于太平坊之假第,明日庚申巽時窆于萬年縣義善鄉少陵原先塋外東之直南三百六十余步。”[15]唐人重視卜兆宅葬日,韋應物妻子九月病歿,十一月下葬,就是為了卜算下葬吉日。

接下來是祖載,即所謂“蕭蕭車馬悲,祖載發中堂”。祖載,指將葬之際,舉樞升車上,行祖祭禮。陸機《挽歌詩》云:“死生各異倫,祖載當有時。”《文選》李周翰注:“祖載,謂移柩車為行之始。”[13]1756這是出殯前夕,家人在家設奠以告亡靈,作為送靈柩離家之前最后的告別。詩人在太平坊租借的宅子舉行完祖餞,隨后就要將棺柩及隨葬品(瓦器數口)運送到墓地安葬。詩云:“生平同此居,一旦異存亡。斯須亦何益,終復委山岡。”平常日子中夫妻共同生活的場景已經消失,己身尚存,斯人已亡。妻子從其存活的空間消失,進入故去之后的空間——“山岡”。

詩云“行出國南門”,可知墓地在長安南門之外,即“萬年縣義善鄉少陵原先塋外東之直南三百六十余步”。少陵原是京兆韋氏家族的葬地。送葬隊伍從詩人租借的太平坊出發,從長安南門出城,可能是因為路途較遠,所以在途中過夜,第二天早晨再進行下葬儀式,故詩云:“日入乃云造,慟哭宿風霜。晨遷俯玄廬,臨訣但遑遑。”黃昏暫歇,明日清晨再前往墓地進行下葬儀式。墓志銘中也有“少陵原上兮霜斷肌,晨起踐之兮送長歸”的描述。“玄廬”,即玄堂,指墓穴。即將進行下葬,訣別的時刻已經臨近。

最后的下葬場景:“方當永潛翳,仰視白日光。俯仰遽終畢,封樹已荒涼。”此處的“潛翳”,含義接近“黃泉”“幽壤”,指地下的墓室空間;“封樹”,指墓上封土和墓樹。二者均喻指墳地,并揭示了安葬尸體的儀式,即送靈柩入墓室,堆封土,植墓樹。詩人說“獨留不得還,欲去結中腸”,亡妻靈柩獨自留在墓地,不得還家,詩人想到將要離開而愁腸百結。墳墓是人生的終結點,生者世界與死者世界懸隔,正如《冬夜》詩所言“平生雖恩重,遷去托窮埃”。

殯葬場景繼續展開,“童稚知所失,啼號捉我裳”,這一句可與“幼女復何知,時來庭下戲”“稚子傷恩絕,盛時若流水”相比較。靈堂之凄冷與幼女嬉戲的“庭下”形成對照,樂景襯哀;等到童稚懂得了母親的逝去,哭泣哀號,捉住父親的衣裳,此場景與懵懂無知的“庭下戲”構成具有張力的對比,哀慟愈深。盛時若水,終究要回到日常生活中來,但此后的日常場景中母親將永遠缺席——“恩絕”。尾聯“即事猶倉卒,歲月始難忘”,殯葬場景結束了,詩人將返回日常生活之中,只是在今后的歲月里,詩人將永遠面對妻子逝去的現實。

《送終》一詩敘述了亡妻入葬的殯葬過程。從家宅到墓地,隨著喪葬空間的展開,生者世界與死者世界的懸隔展露無遺,形成了最具有悲劇感的悼亡場景。詩人在此場景中直面死亡,故比其余兩類抒情場景更為直接流露喪妻的悲痛。此前,這種與喪葬活動密切相關的殯葬場景此前常于挽歌中出現,少見于悼亡詩中。不過,后來這些有關喪葬的內容,也成為了悼亡詩詞中常見的場景,諸如蘇軾的“明月夜,短松岡”,賀鑄的“原上草,露初晞,舊棲新垅兩依依”等。韋氏創作最多的還是從特異的死亡場景中返回日常生活之境的悼亡詩作,遺物、風景成為觸發詩人記憶的媒介,詩人追憶昔日與妻子的攜手之歡,時時尋覓亡妻之遺痕。

四、尋覓遺痕的故居場景

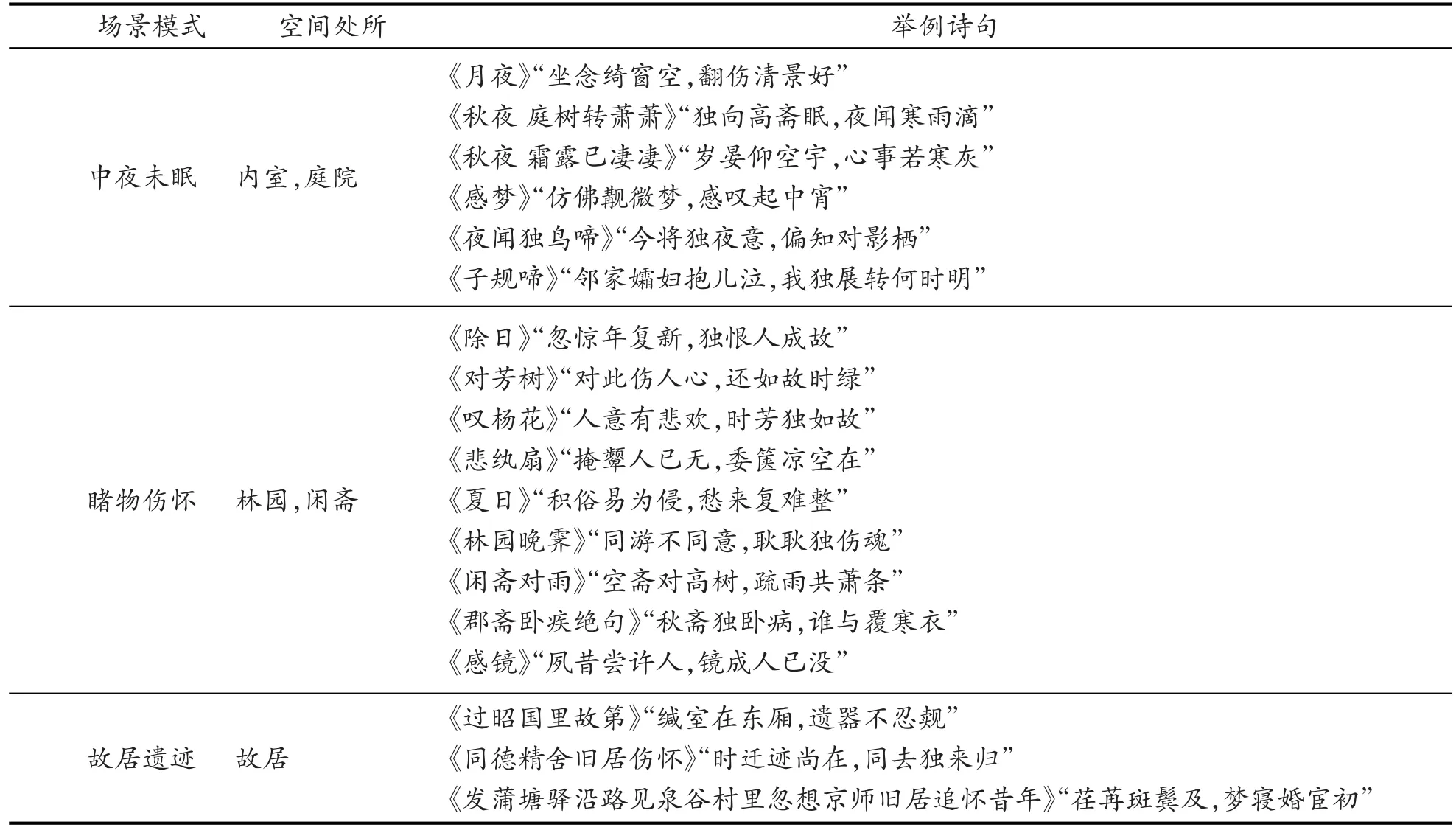

詩人從直面死亡的特異場景中出來,重新匯入時間之河。他捕捉昔日與妻子共同生活的痕跡,而不再寫強烈的失去感,撕心裂肺的悲痛轉變成永遠的遺憾和緬懷,這既有時間沖淡、宗教慰藉的原因,也是詩人轉變場景描寫所呈現的結果。在妻子永恒“缺席”的現在,日常生活場景與往昔再不可能相同,正如詩人所說“方如在幃室,復悟永終已”。四時景物觸發了“攜手歡”“同游”的記憶,過去的生活場景復現眼前,詩人捕捉妻子逝世之后殘留的“往來躅”“舊行跡”,追憶昔日生活的碎片。這部分悼亡詩,大致可以分為三個日常場景模式:中夜未眠,睹物傷懷,故居遺跡。

“中夜未眠”模式,指詩人思念妻子無法入眠的場景;“睹物傷懷”模式,指詩人目睹自然界風物或亡妻遺物,因思念妻子而傷懷的場景;“故居遺跡”模式,指詩人進入故居,尋覓妻子遺痕的場景。這三種場景的核心是“感物嘆逝”,正如近藤元粹所言:“亡后一事一物,無不傷心,多情誠實知人總如是。”[4]146無論月夜、清景、芳樹、楊花,還是紈扇,詩人每睹一景一物,則思及妻子的逝去,己身之寂寞,哀傷之情自然寄托于景物之中,構成淡緩哀傷之境。在韋應物之前,江淹《悼室人》十首就以四季物色悼念妻子,然其所述偏重室內之“佳人”,種種“去景”“徂物”,并無韋詩偶然之間嘆惋的攜手之歡和同游之樂。

表1 韋應物悼亡詩舉例

韋應物悼亡詩抒情特征最為特殊的是返回故居、回到過去空間之中的懷舊場景。因為古代女性長居內帷,主持家務,在夫妻共同生活的場所中,家宅最具有典范意味,所以悼亡詩中慣于描寫“入故居—睹遺物—悼芳魂”的抒情場景。《過昭國里故第》首聯即說明了詩人拜訪故居的原因:“不復見故人,一來過故宅。”[4]144昭國里,《唐兩京城坊考》卷三謂“昭國坊在西京朱雀門街東第三街”[4]140。另外,《同德精舍舊居傷懷》中的同德精舍也是韋氏夫婦共同生活過的洛陽舊居。《登蒲塘驛沿路見泉谷村墅忽想京師舊居追懷昔年》中的“驪山居”,則指驪山之下的昭應縣,是詩人新婚、初宦的住宅。

在故居之中,目睹昔日共賞的庭院美景,思及今夕之別,詩人一時心傷。來到東廂,不忍看遺物。“柔翰全分意,芳巾尚染澤。殘工委筐篋,余素經刀尺”(《過昭國里故第》)與潘岳《悼亡詩》中入室所睹“幃屏無仿佛,翰墨有余跡。流芳未及歇,遺掛猶在壁”出自同一機杼[5]254。妻子遺物寄寓思念,是觸發哀思的媒介。韋氏悼亡詩一再提及“空存舊行跡”“時遷跡尚在”。所謂“跡”,即遺留的印痕或事物,抒情主人公一直試圖從風景物色中捕捉“缺位的妻子”的痕跡,林園中曾經共同欣賞過的風景,故第里妻子留下的遺器,參與了詩人悼亡記憶的建構。

正如宇文所安所說,“自然場景(site)同典籍書本一樣,對于回憶來說是必不可少的:時間是不會倒流的,只有依靠它們,才有可能重溫故事、重游舊地、重睹故人。場景和典籍是回憶得以藏身和施展身手的地方……在它們下面,我們找得到盤錯糾纏的根節。”[16]透過故宅庭院物色與緘室遺物,忽然之間,故第成為記憶場景,往昔藉此重現,仿佛妻子仍然在此,等待著與自己同賞庭院風物,等待著回到東廂,繼續完成尚未完成的針線活。

再回神,從復現的記憶場景中返回現實空間,詩人只有“冥冥獨無語,杳杳將何適”,面對身邊最親近之人的離去,悲痛自是不言而喻,然而終究不能永遠沉浸在傷痛之中。從追憶返回現在,詩人對生命消逝的思考與解脫,在于“悟澹將遣慮,學空庶遺境”,在于“唯思今古同,時緩傷與戚”。《同德精舍舊居傷懷》則以“還見窗中鴿,日暮繞庭飛”為結語。日暮飛鴿,即是目前之景,因為有一“還”字,還代表了十年之前與妻子共同見過的景象,詩人不言傷痛,而沉痛更加深沉。

從以上分析可知,故居、遺物或四季物色都是觸發詩人哀思的媒介,其中,家宅在夫妻共同生活的場所中最具有典范意味,韋應物所構建的“入故居—睹遺物—悼芳魂”的抒情場景,在繼承潘岳故居悼亡模式的基礎上,又新增了與妻同賞美景的相知場景,轉而成為韋氏獨特的悼亡記憶。詩人企圖在故第、物色、夢境中尋找妻子遺留下來的痕跡,復現往日回憶中的場景,使往昔再次回到追憶者身邊。然而畢竟已經成為過去,終究還得返回現實空間,只余不盡的寂寞和嘆惋。

五、結語

總體而言,韋應物悼亡詩中呈現建構的抒情場景,主要包括了芳魂杳冥的居喪場景、終歸山岡的殯葬場景、尋覓遺痕的故居場景。殯葬場景源自挽歌,直接展現了死亡圖景。杳冥幽暗的靈堂與遺器殘留的閨閣都出自潘岳的《悼亡詩》,但韋應物在靈堂場景中增加了稚女嬉戲一幕,在故第場景中添上昔日與妻子庭院共賞之風物,便轉而成為韋氏獨特的抒情場景。

再者,韋應物的悼亡詩落點在于不可遣散的悲傷,化解了復來,排遣后又是傷心,這種情感的悲劇性是韋氏悼亡詩的抒情特征。妻子的逝去使詩人直面死亡,詩人在種種場景之中,無論居喪、殯葬,返回故居,還是閑居齋中,都感覺到妻子的不復存在。在哀悼妻子的同時,詩人又感傷于自身的寂寞、人世的無常。總之,韋應物以悼亡的方式,一方面在敘述中重構了夫婦“攜手之歡”的場景,一方面又哀傷于妻子的一去不返。昔日之歡樂與今日之傷逝相互交織,構成了其悼亡詩“澹緩凄楚,真切動人”的抒情場景,富于凄婉幽郁的藝術魅力。