經典的重塑 個體的自省

——談話劇導演方旭與老舍的不解之緣

高云球

[內容提要]方旭作為中央戲劇學院導演系畢業的專業導演,在八年的時間中一直堅持做一個優秀的話劇演員。自他成功改編并演出了獨角戲《我這一輩子》之后,便一發不可收拾地把老舍的經典作品又陸續改編成五部話劇,并且每部話劇上演后都能獲得成功,得到戲劇界、研究界和觀眾的認可和好評。筆者以為,方旭以一個現代作家的作品改編及其演出所獲得的成功,并不能歸結為一個簡單的個體現象,而是應該引起研究者們的關注,從中找出當代話劇在改編創作、表演形式以及觀眾接受等方面的成功經驗,或許能夠為當下話劇的發展提供一點點可資借鑒的思路。

導演、編劇和演員方旭

八年前,他一個人站在舞臺上,面對著整場的觀眾,以自己的人生體悟詮釋了老舍的經典文本《我這一輩子》,由此開始了他與老舍之間的跨時空對話。在八年的話劇演藝中,他自己不僅成為國內赫赫有名的“老舍專業戶”,而且在獨角戲《我這一輩子》之后已經越來越嫻熟地把老舍的多部作品改編成話劇搬上舞臺——《貓城記》《老李對愛的幻想》(原名《離婚》)《老舍五則》(林兆華執導)《二馬》《老舍趕集》等,并建立起一支專業話劇表演團隊。他就是畢業于中央戲劇學院導演系的方旭老師。

筆者有幸與方旭老師進行了一次愉快的深度交流,在交流中,筆者不僅欽佩他在八年的時間里持之以恒地專研老舍創作的作品、表演老舍筆下的人物的同時,也深深地感佩他自己之于舞臺人生的執著。他在舞臺上展現的不僅僅是老舍筆下人物的種種境遇,同時也是在體悟作品世界的過程中演繹著自己的另一面人生。可以說,他在與老舍、與作品、與人物的交織對話中充滿了自省精神,他在舞臺上重塑出來的那些人物不僅僅是老舍筆下的“小人物”,同時也是舞臺下的觀眾,也是生活中的自己。

一、 感悟經典文本,體味自省人生

隨著當代中國文化的繁榮發展,中國戲劇舞臺也呈現出百花爭艷的繁榮景象,包括小劇場在內的話劇演出劇目每年有四、五百部之多,而且近年來票房收入已達到7%的增長率。但從排演劇目和資金投入來看,基本上還是以兩條發展路徑:一方面是大多數的經典劇目主要還是以“國家隊”和國家資助為主,多為公益性演出,或者為了完成任務而并不考慮票房的收益;另一方面則是以小劇場為陣地的民間演出團體,這類劇目多以當下喜聞樂見且通俗易懂的題材為主,例如已經形成品牌效應的“開心麻花”。以小劇場為陣地的話劇演出目的是盡可能地吸引更多觀眾買票觀看,以保證票房為主導。

而方旭所改編的老舍話劇似乎又與前述兩條路徑不盡相同,走的是另一條路數,雖然已經看過方旭改編導演的幾部劇,但并沒有像今天這樣近距離地與他交流。令我困惑的是,當我坐在方旭老師的對面,聽他娓娓道來地講述他這些年的演藝人生的時候,突然發現沒有辦法用一種約定俗成的歸類法來界定他,因為他既不屬于“國家隊”,也不能簡單地把他定義為以票房收益為目的的民間演出團體。所以我想,方旭以一己之力堅持著將老舍的一部部作品搬上話劇舞臺,是多么不容易。這種堅持,這樣執著,是應該讓人欽佩的。在這個過程中,他拒絕了無數次能夠賺錢的約請,把自己所有的精力、時間甚至金錢都投入到他對老舍作品的執著之中。為此我也問“為什么?”,而他的回答卻是平實的幾個字:“就是喜歡!”當下許多人都渴求而不可得的一種奢望,正是這樣的“喜歡”讓方旭一直堅持著,就像他自己說的,最早他演獨角戲《我這一輩子》的時候,并沒有想到會有今天這樣的結果。按他當時自己的規劃,是半年時間排演舞臺劇半年時間演電視劇,畢竟對于體制外的表演者,終究是要首先考慮自己的生存,他也戲謔地說到自己是“一家之主,不能太過任性地生活。”但是,當他真的開始編演《我這一輩子》的時候,整整一年的時間都沉浸在舞臺上的角色之中。方旭回憶《我這一輩子》公演之前,話劇圈內的人并沒有多少人看好這部戲,因為這樣的經典作品改編能夠吸引多少觀眾真的是未知數,而且作為獨角戲的話劇能夠讓表演者的舞臺再創作空間也十分有限,作品中的人物又要求表演者具有一定的文學涵養才能駕馭。讓方旭沒有想到的是,話劇《我這一輩子》公演后吸引了大批圈內人觀看,幾乎每場都是滿座。讓他記憶最深的是舒乙和舒濟也來現場觀看,并對他的表演給予了肯定,這對他來說是極大的鼓勵。通過這幾年一路走下來,包括話劇界與從事老舍研究的學者們都場場不拉地觀看他改編排演的每一部老舍話劇,他的努力和實踐得到了大家的首肯。

應該說,方旭這些年對老舍作品改編的堅持和執著已經獲得了大家的認可和回報,“老舍專業戶”的名號已經非他莫屬。而筆者一直好奇的是,是什么樣的動力讓他如此執著?在他的內心深處是否與老舍的精神內核有著必然的勾連?當筆者帶著這樣的問題去追問時,方旭毫不猶豫地給我了答案,他說:“這些年能一直堅持下去,深層的原因還是有一個,那就是‘教育’的情結。”他內心深處的“教育”情結是與老舍之間共通的聯系紐帶。方旭分析說,雖然老舍是因作品而聞名于世,但是他的一生從小學教員到大學教授一直都沒有離開教育,老舍先生希望通過自我教育與教育他人來改變我們民族的精神文化狀態,所以我們看到他的作品的內在力量就是一種溫潤的教化和幽默的教育。教育可以廣義的理解為寓教于他人,從教育的角度來理解老舍,就可以發現老舍的精神內核就是反省意識。這其中就包含著兩層涵義,首先是自我的自省意識,他在老舍作品中更多地是體悟到他的內在精神旨歸,即人本身對于社會、對于你所感知的一切的反省。老舍通過自己的筆觸、通過筆下的人物來自省,并在不斷自省的過程中完善自我,最終達到完成自我教育的目的;其次,通過自我完善而后達到教育他人的目的,一位好的作家要“教導我們認識善與惡、文明與可笑的特殊標志”。老舍的許多作品中都能看到鮮明的啟蒙民眾功能,包括《駱駝祥子》《二馬》《四世同堂》等作品。其中《四世同堂》是最具代表性的作品,老舍的身世使得他對民族危亡的理解更為深刻,更為多重。老舍兩歲時,他父親(永壽)作為守衛北京的士兵在抵抗聯軍入侵時戰死,甚至連尸首都沒有找到,“家人僅能做到的是,為永壽制作一方木匣,放進死者的襪子、綁腿,還有在一張白紙上書寫的永壽的名姓和生辰八字。在北城大鐘寺南邊的舒氏墓地,家人們葬下了這個木匣,葬下了一位八旗兵的忠魂”。外族的入侵致使至親骨肉離去,給年幼的老舍形成了清晰地記憶溝痕。步入中年的老舍又一次經歷外族的入侵,他憤怒侵略者踐踏我們古老的民族,同時他又對民族的軟弱有著一種怒其不爭的情感。所以他用筆作為武器勾勒出這片土地上生活的廣大平民,書寫著在外敵入侵、民族危亡時刻中人們的生存境遇與心理變化。比如他小說中的人物冠曉荷、小文夫婦、錢默吟、祁瑞宣、李四爺、藍東陽等,展示了一個個鮮活的人物的心理軌跡,多維度地展現出小說人物的不知所措、惶恐、迷茫、痛苦以及覺醒等變化過程。這種書寫讓我們理解了老舍,他是通過對每個人物的描寫來言說中華古老民族自身存在的文化問題,目的是希望能夠啟迪國民的文化意識覺醒和民族情感自覺。

列·斯托洛維奇在他的著作中曾說過:“在某種意義上可以認為,藝術語言比非藝術語言帶有更多的信息,因為它包括聲音的表達力,能夠產生情感影響”。在方旭對老舍作品的舞臺實踐中,作品的藝術語言與舞臺藝術語言之間不僅能夠非常密切地融通,而且在每一部的改編話劇之間的藝術語言(臺詞)也做到了融通互串。方旭曾將《貓城記》《離婚》《二馬》《老舍趕集》這幾部話劇的臺詞之間反復互串,這無疑是因為作品的核心內容是一致的。因此,方旭在改編老舍作品的時候總會反復研讀,一定要把作品中的精髓挖掘出來呈現給觀眾。文本作品通過舞臺的表達在一定程度上對觀眾更具有感染力,看過《二馬》的觀眾曾問方旭為什么要加一個帶有寓意的尾巴?方旭說這正是老舍希望讀者能夠看到的,他希望觀眾看完后能夠有一個自省的效果,當年老舍26歲便去了英國教書,切身體會了作為貧弱中國人的辛酸和無助。而90年之后的今天,我們的國家已經富強了,但仍有一些西方國家瞧不起我們,這是為什么?當我們的物質極大豐富的時候,我們的精神文化是不是也同樣如此?這是不是需要我們自己反思呢?方旭正是深刻理解了老舍作品的精神旨歸與教育理念,才特別地在這部話劇結尾加了一個反映當下現實的尾巴。因此當有的觀眾認為這是一個噱頭的時候,他并不以為然,因為在他看來這樣做只是為了更加接近老舍想要告訴觀眾的思想精髓。而這一點,也得到了一些老舍研究者的認可,他們認為老舍這部作品的核心就在于此。

二、跨越時空距離,詮釋經典內涵

方旭在談到他對老舍作品的改編與再創作過程時感慨頗多。從最早的《我這一輩子》到今年公演的《老舍趕集》,從舞臺的獨角到現在的“全男班”,方旭已經把老舍的作品改編排演了六部話劇,可以說,每一部話劇都付出了他全部的精力,他所有的熱情。他自己說,老舍是中國現代文學歷史長河中重要的作家之一,他的戲劇作品《四世同堂》《茶館》也是人藝的保留劇目,曾被幾代藝術家搬上舞臺,甚至奉為舞臺劇的經典。作為觀眾熟知的老舍戲劇,怎樣在老舍的作品中開辟新的詮釋空間,是他時時思考的問題。

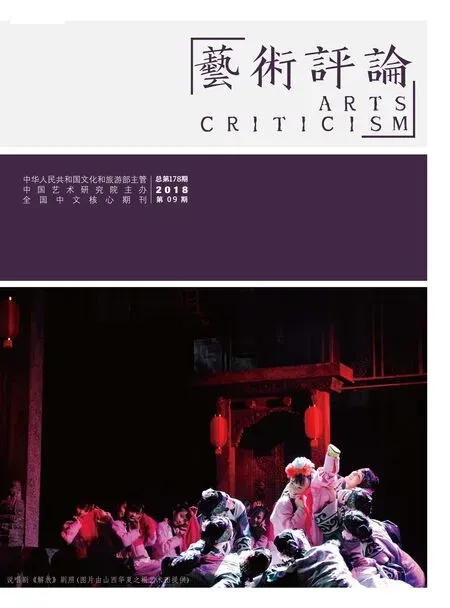

話劇《我這一輩子》劇照

話劇《貓城記》劇照

話劇《二馬》劇照

所以,方旭在改編之前他都要認真研讀老舍的每部作品,只有真正了解了老舍當時創作的內在動力和想表達的思想,也就是說要把他的作品化為自己精神中的一部分,融為一體了,才敢動手改編。比如說《二馬》這部作品,他在改編前就猶豫、糾結了很長時間,用他的話說就是“太難弄了,這事沒法玩兒”,因此曾經一度他都想要放棄對這部作品的改編了。我們都知道,《二馬》這部作品是老舍先生1924年到倫敦大學亞非學院教書的時候創作的,同時創作的還有《老張的哲學》《趙子曰》等兩部長篇小說,而這時候的老舍才26歲,雖然也屬于年輕人的視野,但這部距今有近百年作品中的內容與現在的年輕觀眾之間有著巨大的鴻溝,老舍眼中和筆下所看所寫的西方世界與當下年輕人所看到的西方世界完全是不一樣的,有著非常大距離。對于這部作品的改編,方旭在兩三個月的時間里一點頭緒都沒有,而《二馬》的故事和作品中的人物每天如影隨形地縈繞在方旭的腦子里。就在這樣的糾結中,他有一天突然想到了一個表達的關鍵點,那就是從民族文化和民族心理的角度來闡釋這部作品,他認為雖然這部作品與現在之間有著近百年的時空距離,但民族文化和民族心理是共通的,是沒有時空距離的,如果從這個視角來解讀作品,并將它通過話劇的形式呈現給觀眾,觀眾就一定會明白老舍想說什么,想表達什么,也就能夠與時代拉近了。

如果說民族文化心理是話劇《二馬》改編的突破口,倒不如說是方旭在老舍作品改編過程中的一種執拗,這就是他并沒有停留在模式化、藝術化戲劇表演的簡單層面上,而是執拗于要通過作品的改編表達老舍那一代人對國家、對民族的質樸之心,由此來呼喚和呼應我們這一代人的愛國之情。就像他在話劇《老舍趕集》的末尾設計了所有人滿懷激情地呼喚著“理想的家庭必須在理想的國家里”一樣,這種崇高的愛國之情是沒有時間距離的,這樣的呼喚無疑是能夠感染所有的觀眾的。

方旭在對老舍作品細致研讀的基礎上,每部改編的話劇中所要表達的作品內涵都有著十分清晰地認識,會充分考慮原作的故事內容、時代特性以及觀眾接受等問題。比如《離婚》和《老舍趕集》是方旭六部改編作品中最有民國時代感的兩部話劇,因此,方旭與創作團隊在藝術處理上最大程度地還原了那個年代的風貌,讓觀眾進入劇場后便有一種隔世恍惚感,這樣處理的目的也是讓觀眾更加貼近老舍劇中人物,體味劇中的豐富內涵。但是,這兩部話劇的藝術處理手法并不盡相同。《離婚》的藝術處理上偏向寫實,不論是服裝道具還是人物的表演和語言方面都偏向一種寫實的路數,所以我們在觀劇時會發現,雖然形式上是兩個男演員支撐整部戲,但在表演形態上是有明確的線索——以講述故事內容為主;而《老舍趕集》在藝術處理上就較為寫意了,尤其是服裝道具、音樂舞美等創作上,比如服裝是紙質的夸張風格、舞臺是雙邊兩道幕墻,配合著悠揚的《送別》曲調,全劇呈現出來的更像一幅畫卷,被業內人士評價為“印象老舍”。

方旭在近八年中已經完成改編并公演了六部話劇,他探討現代經典作品如何融入當代生活、如何揭示現實問題、如何傳播愛國主義情懷等問題上無疑是成功的。對此他提出了中肯的建議,認為對于作品的藝術改編而言,還原作品的核心內容與把握作品人物的內心感受是基礎,無論舞臺表演抑或劇本改編都要融入當下時代新的元素與內涵,就像方旭認為的那樣:“戲劇演出是當下的,不能全部照搬”。因此我們在他改編的每一部話劇中都能看到熟悉的當下元素融入其中,不僅拉近了話劇與觀眾之間的距離,同時也讓觀眾參與到作品內涵和意義的思考。傳統舞臺藝術常常有固定的演出范式,許多傳統戲劇表演家看過《二馬》這部話劇后,都說他們不會這么演,因為他們會受到傳統模式的思維限定。這種態度在一定程度上是表達了傳統思維觀念的固執,但我們也知道,正是這樣的固執才導致當代戲劇發展所面臨的困境和瓶頸,因為當下觀眾群的年輕化,經典作品本身與年輕觀眾的審美觀、價值觀會存在一定的隔離感,如果依然墨守陳規地照搬表演必然會流失觀眾群,得不到觀眾的認可。而方旭在八年的演出經驗中探索出一套行之有效的演藝方法,那就是在忠實原著的基礎上,發掘作品中與當下現實生活交集的內容,因為只有“揭示生活的真理,探索宇宙的秘密”才能貼近觀眾,抓住觀眾的心。對于觀眾群本身而言,這樣改編處理就具有了時代的承接性與現實的多元性。一部戲只有關乎到觀眾自己的現實生活,關乎到觀眾自己的人生軌跡,舞臺上發生的故事才能給觀眾帶來對現實生活的思考,我們才能說這樣的戲劇是好的作品,才是有意義的作品。方旭對老舍作品改編的成功,正是基于這樣的努力思考與藝術實踐,才能培育出一批開始關注并愛上話劇表演藝術的觀眾。在這些忠實的觀眾群中,更多的是來自于年輕一代的群體。這一群體有著較強的接受力和判斷力,對于藝術表演的要求也很高,這無疑也給藝術改編和表演增加了壓力。

因此,方旭在對老舍作品的戲劇改編時,都力求能夠對每部作品故事做到有針對性地再創作,并對故事內涵的挖掘有所側重。就拿《二馬》和《老舍趕集》這兩部話劇的改編來說,《二馬》講述的更多是以凸顯國人文化認同與增強民族意識為核心,為了更好地表現這一主題,方旭在話劇的藝術處理上采取的是在國家的大背景下凸顯國人的文化認同與民族意識。這種戲劇化處理在演出后也對觀眾產生了兩種不同的反應。一方面是專業領域基本上是失聲的,因為改編后的話劇基本上顛覆了專業戲劇原有的定勢,使得很多“專家”無從評價。而普通觀眾卻一片叫好,這是因為《二馬》的演出契合了觀眾的心理預期,他們喜歡這樣的改編效果;但是《老舍趕集》卻不同,這部話劇由老舍的六則短篇作品改編串聯而成,方旭不僅使六則內容各不相同的作品自然勾連成一個整體,而且基本上是忠實于原作的故事內容,藝術處理傾向于寫意,在揭示現實問題的同時又具有較高的藝術審美性與觀賞性。而且在北京、上海巡回演出時針對不同地域的特點和熱點,又對話劇臺詞做了調整,演出后得到一致好評,不僅觀眾喜歡,而且許多劇評家、文學研究者也都表示對這部話劇改編的認可。可以說,《二馬》與《老舍趕集》的改編,在某種意義上代表了當代話劇表演的一種趨勢和借鑒范式,真正表達出話劇的藝術魅力。

三、探索表演新模式,倡導話劇新理念

話劇《離婚》劇照

話劇《離婚》劇照

話劇《老舍趕集》劇照

針對當代話劇的困境,方旭認為要想做一個優秀的符合大眾要求的劇目最為關鍵的就是要有“純粹”的創作理念,在“純粹”的同時探索話劇發展的市場化運作。這種“純粹”的創作理念就是要求創作者必須有明確的藝術感覺和觀眾需求,只有做到了“純粹”,才能達到彼得·布魯克所認為的“戲劇中有雙重想象”和“戲劇中的一切都具有雙重性”的要求。因此,方旭以為當代話劇不論是原創還是改編,最理想的狀態應該是讓舞臺上的演員來調動觀眾的想象力和參與感。通過演員的表演讓觀眾感受到自己的存在,從而達到舞臺上戲劇與觀眾內心戲劇的契合度。只有做到了這一點,也就是“純粹”的話劇就會得到觀眾的認可,由此形成一個“演與觀”的新模式,良性循環的文化演出市場,最終也就一定能夠培養出屬于話劇自己的觀眾群體,促使話劇演藝市場走向良性循環的發展狀態。

與方旭的交流中,筆者了解到在沒有政府、機構任何資助的情況下將這些現代重要的經典作品搬上舞臺是需要克服很多困難的,其中的許多困難也是我們無法想象的。比如方旭在考慮一系列維持基本演出費用支出的同時,還必須要保證每一部話劇都能正常演下去(不能每部都虧本)。在沒有宣傳經費的情況下,如何保證觀眾群體的參與度?如果沒有觀眾,再好的本子、再好的演員都沒有意義。觀眾不但是表演者的衣食父母,同時觀眾群體的參與度在某種程度上也是對作品表演的認可。而方旭在近八年的老舍話劇演出的運營中,不但是一個合格的導演與演員,同時也擔負著演出運營的責任。從演出成本、排演支出等費用的竭盡心力,到觀眾的接受、表演的效果等等整體運行機制,可以說都是走向成功的實踐范本。比如在觀眾群的接受度和參與度方面,方旭就有明晰的理念,他認為“無論是經典劇目還是當下的時尚劇都要有一個清晰的目標,而且要知道在演出時怎么去同觀眾聊,并且觀眾還愿意同你聊”。這就是以觀眾為根本的創作表演理念——面向觀眾,考量觀眾需求點。就像他說的:“戲劇不是單向的輸出,必須同觀眾達成良好的交流方式。”

傳統戲劇本身并不特別強調表演者與觀眾之間的互動與交流,但是現代戲劇的良性發展必然要重視表演者與觀眾之間的互動與交流,編劇、導演在創作時就一定要將觀眾納入到戲劇創作、表演之中,不應將觀眾視為旁觀者。無論從整體創作、審美旨趣還是觀眾情景帶入,“能夠勝過日常的好奇心,勝過只是呆呆地凝視著新的東西,它能夠成為一種新的起著發現功能的‘視覺’”。如話劇《二馬》在劇的開頭設置了一個先讓英國人大罵中國人的情景,從演員的口中喊出“把中國人趕出大英帝國”,這就讓場下的觀眾產生一種極度不舒服的心理,為什么英國人會這樣說?這樣就會立刻將觀眾帶入到戲劇的情境之中,觀眾的參與度便會大大提升。方旭說:“這就如同一把鉤子,戲劇開場需要有個鉤子,它一下子勾住觀眾。”話劇《二馬》已經巡演了有五十余場,在不同的城市都會聽到觀眾表達出類似的聲音:“你們站在舞臺上就大言不慚地喊著把中國人趕出去,真想用皮鞋扔你們。”僅僅從這一點上看,觀眾就已經被牢牢地帶入《二馬》的表演世界了。

因此,通過表演實踐我們會認為,一部戲劇的表演如果不能觸碰到觀眾的內心,不能調動起觀眾的情緒,即便是表演的再好也是沒有靈魂的,因為觀眾才是一部戲劇的核心,甚至是舞臺上的每一句臺詞都是要考慮對觀眾的代入感。方旭在編導排演話劇時,許多年輕的演員經常問他:“導演這句話跟誰說的?”他就會直接告訴他們每句臺詞都是對觀眾說的。可以說,表演的核心是觀眾,這是方旭一直秉承的表演理念。一個好的演員就一定要用心揣摩觀眾的需求,臺上演員直接與觀眾交流,觀眾與戲劇融為一體,這是戲劇成功存在的關鍵。正如彼得·布魯克所說:“講故事是最有效的方法。你可以用一百萬種方式來編寫你的故事,你可以有各種各樣的主題,但我們要和幾百個人在我們之間建立真正的生命聯系……要讓各種層次的人都對這部戲感興趣,沒有什么比故事更有效,那就是為什么我們經常說我們的職業是說書人”。這就是說創作者與觀眾一定要形成一種互動關系,如果只是為了演出而演出,全然不考慮觀眾的心理、情緒和參與感,這樣的表演出并沒有多大意義。

當然,在一部戲劇的創作中對于觀眾的考量會有很多方式和內容。比如方旭在改編老舍作品時會更多地從原作的內容深度挖掘和詮釋上下功夫,方旭認為老舍的作品大多說的就是基本的人性問題。用他的話說就是:“都是男男女女、都是欲望、情感這些事。”而男男女女、欲望、情感等等關乎人類基本需求的問題也是當下生活中的事,比如我們經常說的“月光族”、比如不同層次的鄰里之間的矛盾、比如東西方文化的差異導致的不中不洋的一類人等等這些都在《老舍趕集》中清楚明白地表達出來,最終讓觀眾與我們一起思考什么才是“理想生活”。方旭認為,老舍在《創造病》中塑造的年輕夫妻在婚后的生活與當下許多年輕人的婚姻都有著相似之處。比如有個年輕朋友剛看完《老舍趕集》就給他發來微信說:“第一個故事寫的就是我們夫妻,簡直是把我們夫妻搬上了舞臺,就是我們現實的生活狀況”。方旭認為作為編劇在創作時,不論其取材是歷史經典作品抑或翻譯外國作家作品,或者是原創作品,其中的核心部分就是要清楚知道這部劇要給觀眾傳達什么內容,觀眾希望看到什么,如何將觀眾帶入戲劇表演之中。唯有如此,才能創作出讓觀眾喜愛的戲劇。就像美國導演、戲劇理論家彼得·布魯克認為的那樣,“觀眾可以看到所表演事物與世界的關系,或者通過這個事物看他周圍的世界是什么樣子”。因為觀眾才是一部優秀戲劇的最終創造者。

與方旭老師交流后,筆者感觸頗深。這是一位值得尊敬的人,他經過八年的堅持與執著,已經不再是作為一個導演或者演員僅僅為了改編和表演。老舍及其作品中的人物已經深深地融入到他的精神世界中,在一次次與老舍的“對話”中,促動著他在不斷自省中以自己的方式演繹著他所理解的老舍。實踐著他所希望的話劇發展趨勢,付出的努力和艱辛不是為了名利,而是為了讓那些在今天仍富有啟蒙意義的作品不被淹沒在歷史的河床之下,為了讓所有人都知道一個簡單的道理——“理想的家庭必須在理想的國家里”,為了這個“理想家庭”,必須要努力建設我們的理想國家。這,或許就是方旭一直以來所堅持的和執著的根本意義所在吧。

注釋:

[1] 萊辛.漢堡劇評[M].張黎譯,上海:譯文出版社,2002.39.

[2] 關紀新.老舍評傳[M].重慶:重慶出版社,1998:17.

[3]〔蘇〕列·斯托洛維奇.審美價值的本質.凌繼堯譯,北京:中國社會科學出版社,1984:188.

[4][5][7]〔美〕瑪格麗特·克勞登.彼得·布魯克訪談錄1970-2000[M].北京:新星出版社,2010:69,168.

[6]〔德〕姚斯.審美經驗論[M].北京:作家出版社,1992:24.

[8] Peter Brook.The Shifting Point1946-1987.Haper & Row,1987:24.