所有的彎路都成了捷徑

二十二年前,我中師畢業。安徽省懷寧縣人民政府一紙命令,將我分配至位于東經116°28′至116°38′、北緯30°23′至 30°29′的臘樹鎮,這便是我工作的起始之地,西接太湖縣,北隔皖河與天柱山相望。六年之后,黃浦江水驚濤拍岸,我奔赴于地處東經120°52′至122°12′、北緯30°40′至31°53′,擁有廣袤的6340平方公里的上海市。2012年8月,乘著夜半鐘聲的客船,我又遷徙到了張繼所說的姑蘇城。

數學上講,兩點之間線段最短。但是我的教學之旅似乎過于異常,或許拉長旅途,增加崎嶇,歷經一個又一個轉彎,是為了聆聽更好的故事,是為了遇見更靚麗的風景。無論如何,感謝時光,感謝經歷。

至此,我們從那個蔥蘢的1996年9月說起。

“走馬上任”為人師的前一天,老校長早早來到了鎮政府,而且雇了一輛三輪車,載著我和我的被子、牙刷牙膏等等一些家什,顛簸,坎坷,都不足以形容道路的艱難。半個小時左右,我們終于到了龍山,一所叫做“一心”的學校坐落于山腰。

這絕對是一所詩意盎然的校園。

當夕陽西下,燦爛星漢點綴著無邊的夜空,學生們在空曠的山坳,其實也就是學校的操場,教我認識“牛郎”和“織女”,看起來并不寬闊的銀河,卻稀疏地漂浮著一個又一個民間傳說。風在松林間肆意撒歡,偶爾追吻著溪水,小溪激動地哼著特有的地方小調,一不小心撞上溪澗小石,被摔得輕舞飛揚。再加上蟈蟈和不知名的蟲兒的多重奏,仿佛莎士比亞的十四行詩,連空氣都染上了粉色。如果不是突然的一聲狼吼,驚醒山間墳頭的磷火,四季大概愿意一直這樣醉著。

東方既白,黃牛、水牛,在操場上享受著被露水調成甜點的青草。累了,和翻飛的蝴蝶講一場古老的故事。

漸漸,和學生熟稔了。在學生的帶領和幫助下,我們在操場上撿拾著只屬于農歷三月或九月的“三九菇”,學生們善意提醒我,用這些蘑菇下面那可是世間美味;在一棵棵松樹下,我給他們讀汪國真、北島的詩,讀路遙的《人生》;周末,我跟著學生們到學校旁邊的水庫嬉水,隨著家長們上山打野兔、豬獾,或賞鷹隼試翼,或觀魚翔淺底;當然,老校長還教會了我打鈴,“鐺,鐺鐺——鐺,鐺鐺——”是預備鈴,“鐺鐺——鐺鐺——”是上課鈴,“鐺——鐺——”則意味著可以下課了。

一到冬天,皚皚白雪中,校園里開滿了山茶花,是那樣的美艷,那樣的火熱,如同這些可愛的孩子們。我們圍坐在太陽底下,圍坐在山茶花叢中;我們寫幼稚的詩歌,做艱澀的“雞兔同籠”題;我們唱“讓我們蕩起雙槳,小船兒推開波浪”,畫五星紅旗迎風飄揚。

今天想來,所有的過往似乎都可以淡淡地描述成美好。但手指尖漏過的則是一段段茍且與不堪。尤其是我用三四年的時間,拿遍了縣、鄉的各種教學賽事的一等獎后,我終于活成了我討厭的模樣——每天放學,不是撲克,就是麻將,喝酒混飯已經取代了讀書。當然,一個月才三百多元的工資,也買不了幾本書;更重要的是,你要讀書,你就成了另類,從此你就變成了飯桌上被調侃的話題,酸味、臭味甚是敗胃。

二十才出頭的年紀,還沒有強大的內心去對抗世俗。偏又不愿把一年過成一天,不愿一輩子重復地空虛著。于是,想到了逃離,想到了自證強悍。

恰好,2002年的7月,薈思教育集團董事長林海飚先生不知從何處得知了我這號人物,盛情邀約我加盟他在上海舉辦的學校。

到此看似天遂人意。然而,我的家庭會議否決了我的意愿。因為林先生的學校雖在大都市,卻是民辦的。作為一個上個世紀九十年代的中師生,作為一個農民的兒子,歷盡千辛萬苦博得學校第一名,才贏得一個體制內的名額,現在就這樣輕松放棄,家人有太多的不舍與不安。

是的,進入民辦學校,就意味著我得放棄編制,放棄安逸,我的運命得交由老板的好惡了。我已經不記得當時是如何安慰父母的,是如何舌戰那些關心我的親人、朋友的。總之,我孤身來到了上海。

只是,我的噩夢就此開始。

且不說那些有著上海人身份的同事,是如何輕蔑我這鄉下人的;且不說校長奚落你沒有教過上海教材,需要用心備課……我被安排接手了一個已經氣走了七位班主任的魔鬼班級。這不,課堂花樣別出:

“這個老師的衣服怎么那么像睡衣?”

“鄉下來的老師,也是鄉巴佬。”

“老師,你以為我們是KFC門前的老大爺,用幾支鉛筆、幾塊橡皮,幾元錢的玩意兒就能打發我們呀?”

“陳六一,你有女朋友嗎?我給你介紹一個我們韓國的怎么樣?”

“為什么要當班長?當班長多少錢一個月?”

突然,清明的小刀飛到了臺灣女生姍姍的桌上,差點插進了姍姍的手心。

突然,佑荃同學離開了教室,一邊跑向三樓,一邊喊著“我要跳樓!我要跳樓!”

我要瘋了——

黎曉陽同學用圖釘把飲水機上的水桶扎破了,教室里水漫金山;升旗儀式上酒井秀也不戴紅領巾,還向檢查的同學叫囂:“我是日本人,為什么要戴中國的紅領巾?”;林敏和幾個人打架,踢破了教室的門,德育主任請他們談話,說要賠50元修理,林敏將100元砸向德育主任,還趾高氣揚地說不用找零了;學校里的盒飯無人下筷,每天輪流叫外賣;雨辰、圖圖私闖老師宿舍,將老師的毛巾塞進了馬桶;旻佑、寶昌等把高鑫淳埋進學校一塊空地的土堆里,只剩下一個腦袋,高鑫淳的爸爸找他們理論,他們回答“欺負你兒子還需要理由?”……

我感覺自己受到了欺騙,我去責問林海飚董事長。林董請我喝茶,和我談他的教育理想:“我不是學教育出身,我畢業于音樂學院,但我被盧梭吸引,誠服于盧梭的教育理念,所以兩年前創辦了繆斯學校。是的,你班上的孩子給你添了不少麻煩,我沒有責備孩子,不是說孩子們做對了,而是孩子為什么惹麻煩,作為班主任,你了解嗎?我沒有責備孩子,不僅是為了收留他們賺取學費,更重要的是這群孩子大家都不教,誰教?我們能否從孩子的角度出發,引領學生走出他們的困境?”

是的,我了解他們為什么喜歡惡作劇,甚至在常人眼里的自我放逐嗎?我了解他們面對問題,是如何進行思考選擇的嗎?在安徽從教六年,獲得了一堆榮譽稱號,發表了一系列論文,我以為自己的教學成功了。我太膚淺了。

其實我都是從我出發,打著為學生好的旗幟,目的是我。課堂里讓學生不得插嘴,不得走動,是為了我更順利地講授;讓學生進行大量的習題練習,乃至奧數集訓,是為了在統考中一鳴驚人。學生得服從于我的安排,服從于我的設計,我完全沒有考慮學生的情感,沒有給學生思考分析“為什么這樣”的時間和空間,更沒有尊重學生獨立自主的建構。我急吼吼地催促著學生趕路,卻全然忘記了出發的目的。

教育效果本是滯后的,立竿見影的成績大多是功利的。仿佛肝癌患者就診時切除了肝臟,病人健康了嗎?肝癌細胞是沒有了,可肝也沒有了。教育的不同是要驅逐癌細胞,也要呵護保全肝。我得重新出發。

隨后,我連續做了兩件事:先在依然吵吵鬧鬧的課堂里,開了一次班會,主題是寫出你心目中的班主任,心目中的數學老師。接著在一個星期里,我先是聯系班級二十二名學生的家長,一一家訪,與孩子的監護人聊孩子的優缺點,以及缺點形成的可能原因。與此同時,在課堂里我把試卷丟進垃圾桶,放棄數學教學任務,與學生推心置腹,說我的想法,說我這個鄉下來的老師能兌現的改變。

盡管在我費了一些心思后,有個別學生愿意與我接近,但班級并沒有因此而天下太平。他們一會兒在美術老師的背上貼傷人的圖片,一會兒去綁架校長,一會兒偷偷離開語文課堂,溜到體育室去打乒乓。

這批孩子精力太旺盛了。那好吧,每天一下課,我就帶著男生們去操場踢足球;不料女生有意見了,說我重男輕女,要我陪她們打羽毛球。我就讓女生和男生去談判。驚喜呀,教室里第一次有了有秩序的辯論,男生說:“老師是男的,憑什么陪你們玩?”女生回擊:“可笑,老師是男的,可他也是我們女生的老師,當然也和我們是一伙。”男生認輸:“那你們說怎么辦吧?總不能讓老師背上重色輕友的名聲吧?”女生笑了:“上午下課老師和你們玩,下午課后老師歸我們女生。還有中午的時間,我們石頭剪刀布定勝負。”就這樣我被“瓜分”了。

能動也要能靜,才能身心發展。一個星期后,我和男生們商量:“老師天天陪你們不是踢足球,就是打羽毛球,快累死了,你們能可憐可憐我嗎?”酒井秀也同學說“就是,就是”,建議我們“編排戲劇”。大家一拍即合。

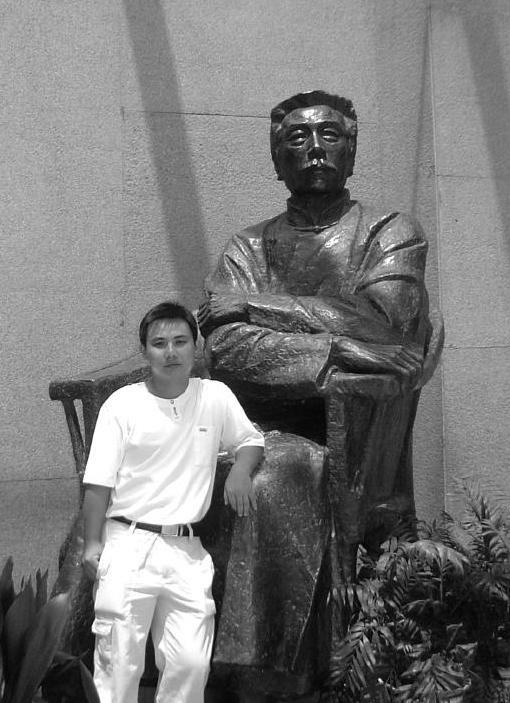

怎能忘記第一臺戲劇是《曹操刺董卓》,我們選了太多不可思議的道具,飲的酒是百威,貂蟬的琵琶是書包,寶劍是掃帚……后來,我還帶著他們在黃浦江畔的陳毅廣場,在陳毅元帥的銅像下,表演《陳毅市長》。

當我把所有的課間用來和學生們嬉戲,當我把所有的周末用來帶學生們去圖書館、游樂場、電影院,當我時常在數學課堂里講解“三國”和“聊齋”,當我在假期把學生帶到生我養我的家鄉……這二十二個來自于十多個國家和地區的孩子,完全把我當成了同伴。

盡管在上海繆斯學校的兩年,我瘦了二十多斤。但這個所謂的魔鬼班級,讓我學會了思考何謂教育,至少讓我懂得了:第一,師生關系先于教學。第二,作為數學老師要傳承數學,更要通過數學布教育之道;或者說,教著教著課堂讓數學不見了,那么教育也就開始了,一旦教育開始,數學會以其真相之驚艷,思維之驚奇,引領著學生不斷追求理性之精神。這是一份營養,不斷滋潤著我。

我感覺自己更接近了教育;我享受著這樣的氛圍。然而,林海飚先生因為不為我知的原因,關停了學校。在2004年的6月,我失業了,我父母當年的擔心成為了現實。

但是,我并不懼怕。我已經擁有武功秘笈,我可以仗劍走天涯了。果不其然,陸續,我收到了三家學校的加盟邀請函。

真的,只管奔跑,上帝會有妥帖安排。接下來,我的工資大幅提升了,我娶了妻、生了娃,我成了大上海各大培訓機構的香餑餑。

不過,也正因周末不停地奔走于補習場所,我幾乎忘記了我還有一個身份——爸爸。我已經是女兒的父親了。

同時,也正是通過滿負荷的補習,我領教了作為一名上海學生的悲催:每天放學剛到家,三個輔導老師已經先到一步了;雙休日更是瘋狂,不少家長會帶著孩子轉赴七八個不同學習項目的培訓機構。我可不想我女兒的童年,被琳瑯滿目的補習霸占。我決定,帶著妻子和女兒逃離江湖傳言中的“魔都”。

起初,我離開公辦學校選擇民辦學校,有不少同學說我走了彎路,因為若繼續待在原來的學校,按照同學們的思路,我至少可以混進教育局,畢竟我離開的時候,已經是全縣最年輕的副校長了。現在我離開上海,那是一步不如一步了。

因為白居易、皮日休、范仲淹、范成大、唐伯虎、金圣嘆,這些讀書的種子;因為錢穆、呂思勉、葉圣陶、匡亞明、呂叔湘、宗白華,這些教育大家;因為千年府學、紫陽書院,這些象牙之塔……我以為,蘇州自是教書、學習最為美好的落腳地了。

于是,在2012年8月,我以人才引進的方式來到了蘇州,而且又考進了公立學校,我又成了有編制的人了。

的確,蘇州是一座自帶書香的城市,除了有寒舍、樊登、半書房等等幾十家民間讀書會,還有誠品、貓的天空之城、字里行間、蘇州書城等等各具特色的書店。我浸沒在了書的汪洋之中,我重新撿起了康德、叔本華、尼采,我再次問道皮亞杰、布魯納、斯金納、蘇霍姆林斯基、維果茨基、杜威,我一邊解構一邊重構最近發展區、結構主義、做中學、五步教學法,我第一次認識了韜爾、斯滕伯格、范希爾夫婦、小威廉姆E·多爾,我的文章中不斷提及后現代課程觀、核心素養、俞子夷、數學的三個世界、新數運動、回到基礎……

閱讀的最大好處,莫過于知道了自己的無知。對教學潛移默化的影響,便是我學會試圖平衡數學與兒童了。

在來蘇州的第二年,我被委任為學校的教導主任。一開始,很是竊喜,以為得到了認可。誰曾想到,這是一個有著干不完活的崗位,教學巡視、代課教師工資發放、教學頂層設計、安排推門聽課、教學日常監測、各項申報表格填寫……沒完沒了,常常弄得學生跑進辦公室:“老師,這節是你的課。”哎,教書已是副業。

顯然,我不擅長教導處工作,何況,才讀一年級的女兒,每天放學都對我說:“爸爸,我好累。”這不是我的教育理想。

2017年2月,雖是學期中途,我已忍無可忍。帶著女兒,來到了南京師范大學蘇州實驗學校。

現在的工作單位號稱中國最具情懷的學校。目前來看,對得起“情懷”兩個字。起碼女兒遇見了幾位有趣有才的老師,女兒在課堂里愛上了游泳、畫畫、陶藝、寫作,最愿意數學冒險,并以自己的老師為驕傲。我也沒有了那么多與教學無關的忙碌,能靜下心來思考學生究竟是怎樣學習數學的,分析老師教的利與弊的界限在哪里。進而提出了詩意數學課堂的教學主張,在反思科學知識論的局限之后,構建“賦、比、興”的策略,實踐以數學既發展學生的腦,也關懷學生的心。這樣,學生不再趕著去接近或達到那個指定的遙遠的燈塔,而是師生一起去建造屬于自己的燈塔。

二十二年,折騰了三個省市,逡巡游弋于五家公立、私立學校之間,這個不斷逃離與回歸的過程,既有被動,更多的是主動。期間,失去很多,比如穩定的生活,害得妻女跟我一起東奔西走;比如大家口中的職位、榮譽……而竊以為,得到了更多。至少,自我感覺越來越接近教學真相了。

仿佛海子在《河流》一詩中所言:“鳥兒是河流耳朵/也是回聲/在鼓鈸碎裂聲中/抖落層層掩埋的葉片和毛羽/飛去/森林成為棄殼/我呼吸,我八面威風,我是回聲……”在教育這條河流之中,我不斷地迂回。盤點這些彎路,原來竟然是一條捷徑,曲曲折折,給了自己另一種可能,這何嘗不是心的回聲。畢竟波瀾起伏,才是心的搏擊。

(作者單位:南京師范大學蘇州實驗學校)

責任編輯 晁芳芳