賞心樂事誰家院

□ 陶文瑜

我一直以為,孫寬是在古代園子里玩耍而走丟的孩子。

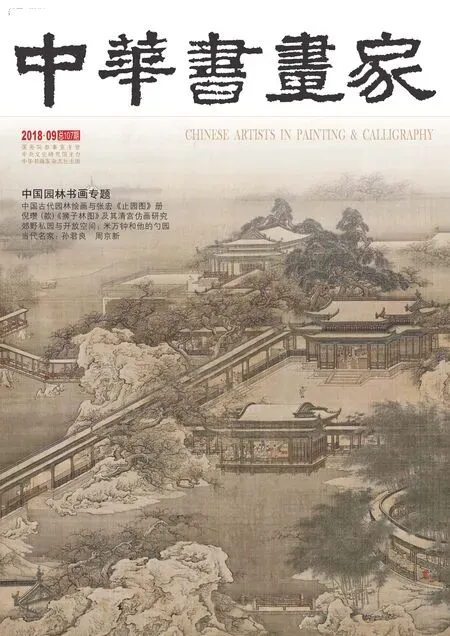

不少來自各地的畫家描繪蘇州園林。他們筆下生動的風光,就是神色飛揚的蘇州園林,我可以如數(shù)家珍地說出來這是哪一個景點,那是哪一處典故。畫家們仿佛來我家做客的朋友,描繪和刻畫了我家里的格局和陳式。但他們怎么也說不出我家里的早出晚歸和家常里短,也不能理會我和這樣的格局和陳式朝夕相處日積月累的心思和情感。而孫寬不一樣,他首先是蘇州這個堂堂人家中的家庭成員。

閱讀孫寬的水墨,我固執(zhí)地以為,他曾經(jīng)去過古代,并且在古代的園子遇到過老爺和做客的文人,遇到過小姐和丫環(huán)。而很多年過后,他開始創(chuàng)作水墨的時候,就在園林門口站一會,透過半掩的大門和林木遮住的花窗看一眼,然后把古代遇到的故事寫下來。

他在拙政園遇到過在紫藤架下寫生的文徵明,在獅子林碰上了正在雅集的倪云林。孫寬的濃墨淡墨其實是記憶猶新或者仿佛依稀,他記憶猶新的時候,筆下風光的宋元明清清晰地在舞臺上演出,他仿佛依稀的時候,心底里的似是而非,使紙上的水墨猶豫而且夢幻,所謂賞心樂事天上人間。

孫寬 蘇園六記 190×220cm 紙本水墨 2014年款識:蘇園六記。甲午初夏,孫寬制。鈐印:孫(白)

我還固執(zhí)地以為,當孫寬擱下毛筆返身走出畫室的時候,紙上的古人也飄然而去,回古代去了。孫寬的紙上沒有人物,我閱讀孫寬的作品,卻能找到從前的線索,能感受到古人的氣息和溫度。這樣的氣息和溫度,使我想到張愛玲在評論《蒙娜麗莎》時說過的一段文字,“那的確是使人略感不安的美麗恍惚的笑,像是一刻也留它不住的,即使在我努力注意之際也滑了開去,使人無緣無故覺得失望。”張愛玲好象還說蒙娜麗莎是眼睛里蒼茫的微笑,具體我記不清楚了,反正我以為,這樣的感覺和孫寬筆下的水墨相近吧。也正是這樣的不確定,使孫寬的描繪和現(xiàn)實之中的園子有了距離。那分明近在咫尺的親密和若接若離的恍惚,而這樣的感覺,使孫寬的作品產(chǎn)生了別樣的意味。

孫寬 鶴舞九天 70×32cm 紙本設色 2013年款識:鶴舞九天。孫寬制。鈐印:孫(朱)

孫寬 多云 74×32cm 紙本設色 2017年款識:多云。孫寬制。鈐印:孫(朱)