在理性與感性間游走

——施萬特納《速率》的音高組織及結構形態

楊 柳

[內容提要]《速率》(Velocities)是當代美國作曲家約瑟夫·施萬特納(Joseph Schwantner,b, 1943)于1990年創作的馬林巴獨奏作品。其創作風格不同于浪漫主義以傳統調性與和聲功能為基礎;也不同于現代主義過分抽象、理智、嚴格控制的音樂風格,而是通過對音高組織的設計運用將調性與非調性因素并置體現在結構中,形成了施式的“折中主義”風格。從20世紀70年代初期至今,施萬特納一直在他的作品中探索新的創作技法和風格,本文關注的是其在20世紀90年代所創作的作品中對音高組織的設計運用及結構布局。

約瑟夫·施萬特納于1943年3月22日出生在芝加哥。他早期的創作風格完全基于序列音樂,自1977年至今,他的創作風格變得更為寬泛,更富有色彩性,兼有新浪漫主義、簡約主義及印象主義風格。作為一位以樂隊寫作見長的作曲家,至今為止,由其創作并公演及出版的作品眾多。其中有18部管弦樂隊作品、7部管樂隊作品和13部室內樂作品。這些作品使他在當代音樂創作領域中越來越具知名度,也由此獲得了艾夫斯獎(1970年)、古根海姆研究基金(1978年)、普利策獎(1978年)等諸多獎項。

在《速率》這首馬林巴獨奏曲中,主題元素與和聲基本上是由一系列音的集合發展的。施萬特納選取了純四度作為全曲音高組織的核心材料,通過用純四度與其他音程結合所形成的集合在作品中進行發展,同時采用了調性與微調性相結合的技法進行創作。作品音高組織的嚴謹設計方式與結構布局體現了施萬特納作品中理性因素與非理性因素的統一集中,音樂形象也因此十分鮮明。

一、《速率》音高組織的運用

(一)《速率》音高組織創作思維

在當代音樂中,音樂似乎形成了一種“復”調性。由于“復”的寬泛和復雜,我們甚至可以理解為某些音樂作品的調中心是只存在于某一個調域中,而非單一性的調性。作品中隨處可見極為短小的音高組織,往往一個單獨的短句甚至一個音程即形成了作品中極為重要的核心材料。這些細微的材料頻繁不斷的分解、重組、運動和變化,于此同時圍繞著某個被強調的音高組織作為調中心進行發展,我們可以將這種以微材料、微結構為音樂作品發展手段的形態看作“微調性”。

在《速率》的整體結構中,一個十分重要的音程——純四度——不斷重復出現,它通過與各個音程結合的形式構成了一系列的集合,不斷變化發展并加以重組。在《速率》的引子中,不僅出現了代表三和弦的音程集合3-11,而且全曲的核心音程純四度也隱喻了屬到主的傾向性。因此,這首馬林巴獨奏作品在呈示中具有微調性的特點——它既不是以單純的調性材料發展,亦不是絕對的無調性材料創作,而是借由純四度為核心材料,借由可以體現調性的三音集合3-11加以單純采用二度音程的無調性四音集合4-3及多個音程集合來發展全曲。

1.音高組織在微調性結構中的提取及發展

在《速率》的引子及尾聲兩個部分中,施萬特納以純四度音程ic5作為主題材料,通過與小二度音程ic1及其轉位大七度的結合,形成了這兩個部分中最重要的音程集合4-17(見例1)。

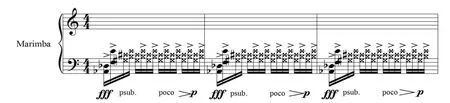

例1-a.第1—3小節,引子主題動機

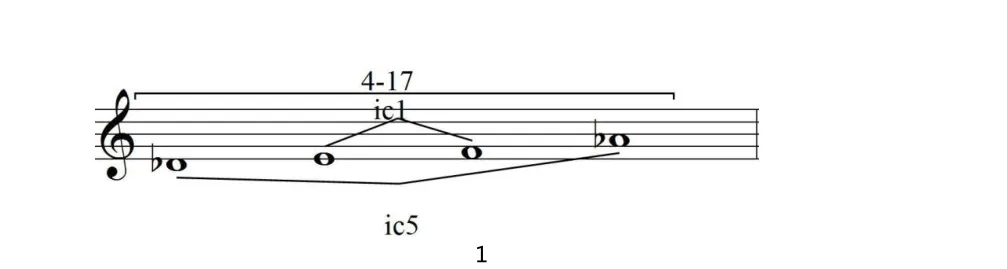

例1-b.第1小節的四音集合

這個四音集合由純四度ic5、小二度ic1的轉位大七度組成。以bA—bD形成純四度是貫穿全曲的重要音高組織材料。在這個四音集合中,還可以看到由大七度中的F音與純四度的轉位純五度bD—bA(音程級依舊為ic5)結合形成了一個十分明顯的大三和弦,它們又同時產生了第二個三音集合3-11。(見例1-c)

例1-c.第1小節暗含的三音集合

在引子的前20小節中,帶有調中心音的這個音高組織材料被施萬特納重復了四次之多。而且其中的純四度ic5在隨后的發展中不斷出現,它的重要性也隨著音樂的展開而越來越明顯。在引子的31小節中,施萬特納甚至只采用了純四度為單一材料,通過連續移位的形式將這個核心音程作為一個連接短句形進行發展,形成了另一個三音集合3-9。在經過32小節之后對引子主題向下八度的變化重復后,ic5又與ic1,ic2作為結合形式產生了引子中另一個由主題而派生的材料5-10。

在引子的15小節,出現了一個由二度音程ic1與ic2發展而成的四音集合,這是在引子中出現的一個無調性音程集合,這個材料以小二度的轉位大七度為體現,在其中出現了一個新的音高組織增四度ic6。在引子的主題呈示之后,增四度曾經以高低聲部縱向結合的形式出現在第7小節中,在引子主題四音集合4-17與三音集合3-11做了3小節的交替運行后,增四度ic6又以橫向運動的形式出現。在譜例4中,增四度與大、小二度音程作為重要發展材料在樂曲的后續發展段落A與再現A’段中都陸續出現。

施萬特納在《速率》的引子部分中采用以上五個集合進行發展,在之后的四個段落中3-9、3-11與5-10作為連接材料不斷出現并進行變化發展,4-17更被作為重要的音高組織材料而大量運用在尾聲中,最終在核心音程ic5上結束全曲。

2、音高組織在調性結構中的提取及發展

在《速率》整體創作中,調性因素在全曲中占有較大的篇幅。在A、B及再現A’段中,都可以找到由大量6音或七音集合。但是,施萬特納并沒有遵循傳統調性的創作手法以主、屬、下屬功能作為調性中的和聲骨架,而是采用了通過對核心材料純四度不斷的變化移位,在三個有調性段落中體現出不斷變化調中心的發展手法。尤其值得分析的是在這三個有調性段落中,其采用了多調性的寫作技法,在音高組織不斷發展的同時,將多個集合以音階的形式集中體現,做到多調并存的情況。

在《速率》第58小節的A段主題開始處,作品應用了一個由純四度ic5為內核與二度音程結合形成的象征波浪的七音集合,在這個“波浪主題”中,作曲家將一個新的材料有目的展示出來——在主題的后四個音高的排列上,可以看到全音階的影子——C、bB、bA和bG形成的三全音正是全音階中的四音截斷。這個名稱為7-34的七音集合中,暗含著引子中主題材料bA到bD構成的純四度ic5。這個核心材料以新的形式出現,但它的調中心依舊沒有發生變化。只是在這個七音集合中,它不再以朦朧的bD調性感呈示,而是形成了清晰可辨的bd旋律小調音階。

A段中出現了7個不同結構的多音集合,它們也直接展示出各自的調式調性。在由純四度作為確定調性主音的基礎上,我們可以細數出這些各不相同的調式音階——由58小節呈示的bd旋律小調開始,依次出現了bG利底亞(66小節)、be旋律小調(70小節)、f多利亞(72小節)、d洛克里亞(76小節)、be自然小調(87小節)、bb自然小調(89小節)、bD自然大調(91小節)、f自然小調(93小節)、bG利底亞(95小節)和be多利亞(99小節)。值得一提的是,施萬特納用bG利底亞(104小節)作為收束,在調性布局上我們不難發現這與主題開始呈示的bd小調也形成了純四度的關系。由此可見,在《速率》的音高組織設計和整體布局中,純四度音程具有著無可爭議的核心地位。

在B段中,施萬特納將引子段落中以純四度作為單一材料發展成的三音集合3-9,(027)作為開始材料,在經過長達9小節的變化重復后,與A段中大量出現的多音集合形成交替發展。此時出現的多調性寫作技法,同樣的形式在全段中被大量運用,在多調并存的情況下,作曲家還是將音高組織的核心材料純四度暗含其中。

在《速率》全曲中對音高組織思維與運動這一部分的分析中,我們對施萬特納在音高組織的設計中有了清楚的了解和認識。全曲以純四度ic5作為核心因素進行的一系列發展變化都可以在譜例中得到認證。通過以純四度為核心因素,并將之與二度音程ic2、ic3及ic6結合而形成的各個集合,在全曲的各部分中按不同的創作技法形式進行了體現和發展,我們可以對施萬特納在《速率》的創作中以ic5為全曲的核心材料,通過將調性因素與微調性因素材料并置發展的創作思維與技術手段形式作為這一部分的小結。

(二)《速率》音高組織運行方式

在這部作品中,各個段落中的主題材料在發展中一直體現著各不相同的音高結構——有時是3或4音集合;有時是以5、6音或7音集合。這些集合在段落之間結合不同的節拍形式構成的不間歇的運行,成為了作品不斷發展變化的動力。

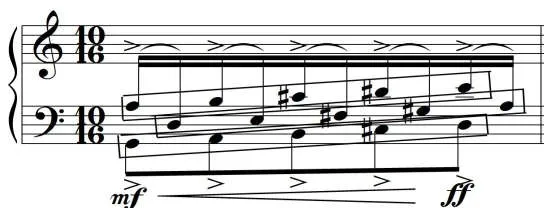

1.音高組織的線性發展形式

在《速率》的五個段落中,作曲家選取了12種不同的節拍形式與各個音程集合進行線性發展,各個集合在節拍不斷變化帶來的推動作用下,在段落結構和主題材料的變化上進行劃分和識別。“波浪”主題在以多音集合發展的同時,還從G音為首形成了一個二度下行的鏈條。在由節拍變化后出現的66小節中,兩個聲部以相同的音高組織材料同時形成了三個線性發展線條,在高聲部中的第一個材料C、bD、bE以二度上行的運行方式不斷重復;高聲部中隱藏的第二個材料F、bE、bD作為材料一的倒影形式進行下二度運行;第三個材料則是出現在低聲部中連續向上二度運行的bG、bA與bB。三個材料各自運動,在聽覺上形成了一個整體的線性發展鏈條,也構成了完整的七音集合7-35,(01356810)。這種以線性發展形式出現的音高組織從86小節一直延續到105小節才得以改變,從而逐漸過渡到下一個段落。

施萬特納在《速率》中對音高組織的運行方式設計體現了施式的獨特風格,通過音高組織的線性發展運動我們可以更清楚的確立作品的結構關系,同時能兼顧旋律在運行中的平衡關系及音高組織對調性的影響。在音高組織的運行中施萬特納也采用了簡約主義的創作手法——在使用了極為有限的音高組織材料而形成音樂的同時,多次重復使用同主題材料的樂段來呈現和諧的整體。這也是簡約主義的特色。在《速率》的音樂發展中將印象主義和簡約主義的創作特色兼收并蓄,這正是施萬特納創作上的“折中主義”體現。

2.音高組織的縱向結合形式

在現代作品中,和聲材料往往由于多種和聲手法與理論的大大豐富和發展而變得復雜,和弦的功能也不再清晰可辨,往往趨于模糊,調性不再被確定,不再強調待解決與穩定的區別,反而和聲的不確定性與復合性大大增強。在眾多現代作品中,我們很難聽到單一功能性并清晰明確的調性,而我們所看到的和聲在功能和性質上往往存在了互相對立和矛盾的多重關系行復合功能。在《速率》的創作技法中,施萬特納發揮了“施式”風格——將有調因素與無調因素結合,構成了理性與非理性并存且相輔相成的特殊形式。

在以多個不同的音程集合為線性發展形式的同時,施萬特納也對音高組織的縱向結合形式做了獨特的設計。作品中的核心音程純四度作為了全曲重要的基本組成部分,被用來闡述《速率》的縱向組成結構。純四度及轉位純五度與小二度及轉位大七度是整首作品中被最多使用的。它們在整首作品中的地位至關重要。

《速率》中有三個和聲動機,分別是在引子段落中出現的四個不同的音程集合,我們已經對第一部分的譜例1和4中的三個音高組織材料的創作思維進行了比較詳細的分析,下例為三個和聲動機的展示(見例2)。

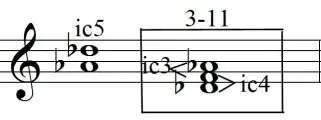

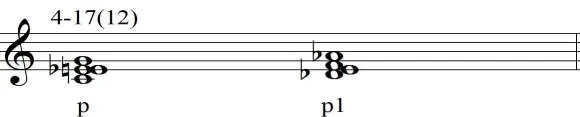

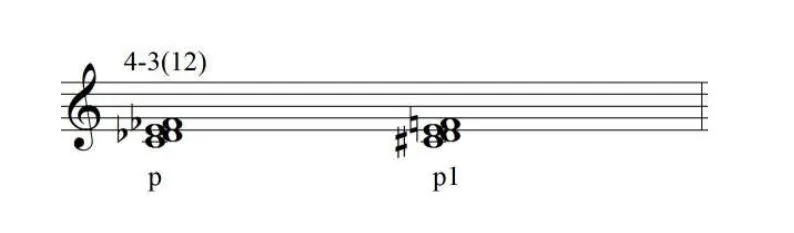

例2-a.第一個和聲動機

第一個和聲動機bD、E、F、bA是C、bE、E、G音程集合4-17(12),(0347)的移位。在縱向上來看,它由純四度與大七度結合而成。這個集合也是作為《速率》全曲中第一個音程集合出現的。第二個和聲動機是引子段落中出現的第二個四音集合4-3(12),(0134)。這個四音集合被施萬特納以兩個聲部分拆開來,以兩個大七度的音程形式體現。這個四音集合完全以無調性材料設計,是全曲的音高組織材料中唯一一個不含有核心音程純四度的集合 (見例2-b)。

例2-b.第二個和聲動機

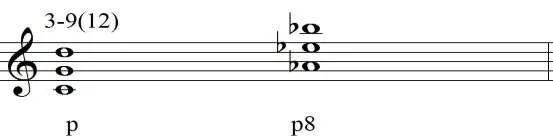

緊隨其后的第三個動機是引子中由核心音程級ic5獨立發展形成的三音集合3-9(12),(027)。

例2-c.第三個和聲動機

施萬特納將這個和聲動機作為全曲的連接性材料,在音樂結構中與純四度主題動機起到了呼應的作用。除了這三個和聲動機之外,在《速率》中還有一個音高組織材料ic6,它在音樂的發展中與多個音程級在縱向發展中的結合也體現出施萬特納受到印象主義音樂的影響(見例3)。

例3.第268-269小節

《速率》中運用的和聲動機成為了全曲音樂發展的重要材料,又一次體現出施萬特納將調性與微調性因素并置的創作特色。

二、《速率》的結構布局

(一)調性因素與微調性因素并置的結構性形態

在施萬特納的作品中,將調性與非調性因素并置體現在結構中的情況早在80年代早期便可見一斑。例如他在1980年創作的《麻雀》(為女高音與混合室內樂而創)及1992年創作的《打擊樂協奏曲》中,都沿用了調性與非調性因素并置體現的創作技法。這也是他的作品中形成“折中主義”風格的來由。

1.調性因素的體現

在馬林巴獨奏曲《速率》樂譜中我們可以看到,這部作品的結構被清晰地劃分成了五個部分:引子——A段——B段——A’段——尾聲。每個段落結構中的材料在聽覺上都是按照單音的線條流動式發展的,但施萬特納在其中仍設計了諸多縱向的和聲結構與主體的音階式集合做以相輔相成的發展。

《速率》中調性因素集中體現在A段與A’段。在A段中,施萬特納設計的由7音集合構成的“波浪”主題通過不斷變化和發展,調中心的形式也不斷在多個旋律小調、自然小調與特種調式音階中游移。由58小節呈示的bd旋律小調開始,依次出現了bG利底亞(66小節)、be旋律小調(70小節)、f多利亞(72小節)、d洛克里亞(76小節)、be自然小調(87小節)、bb自然小調(89小節)、bD自然大調(91小節)、f自然小調(93小節)、bG利底亞(95小節)。

在A’段中,7音集合bF,bG,bA,bB,bC,bD,bE變化再現了A部的“波浪”主題。與A段相同的是,動機材料依舊是以小節為單位,通過不斷的重復而繼續發展。在A段中的“波浪”主題中,7音集合為bD,bE,bF,bG,bA,bB,C,而在再現段中,bC音則替代了之前的C音。在這211小節至283小節中,調性由bd旋律小調依次轉至ba旋律小調(214小節)、bC自然大調(216小節)、be自然小調(219小節)、bA多利亞(222小節)、bD利底亞(230小節)be旋律小調(265小節)、bA利底亞(268小節),最后停留于be旋律小調(283小節)。

在20世紀音樂作品中,多調性寫作便是其中一個典型代表。施萬特納在將調性材料與微調性材料結合的同時,還考慮到將隱藏在高音聲部中的音階式集合構成的調性與低音聲部中線條清晰的不同調性音階同時顯現。這不得不讓我們對施萬特納的精妙設計拍案叫絕。通過利用純五度構成的復功能和弦及音階式集合形成的中古調式,施萬特納在B段中將有調與無調的創作思維完全體現了出來。這也是形成施式創作特色的重要標志。

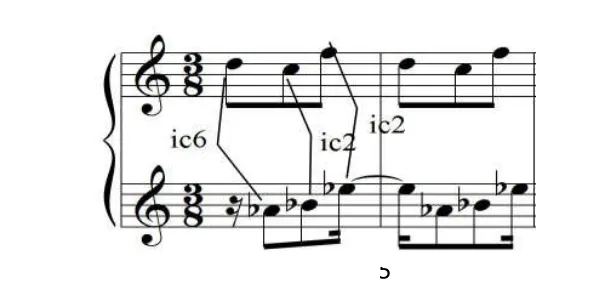

在樂曲的B段(第122小節)開始,施萬特納也沿用了調性寫作技法。整個段落中,施萬特納設計了7次以多調性寫作技法出現的帶有明確調性的音高組織材料。首次以多調性為創作技法的材料出現在129小節。在低音聲部中,出現了三個以五音為集合的不完全音階形式,但是我們可以看出它們分別具有利底亞調式音階的特征。它們各自以音階的首音為調式中心音,在核心音程ic5的疊置下,以三個調式音階并存的形式共同發展(見例4)。

例4.B段 全曲第129小節中同時并存的三個不同調中心音上構建的利底亞調式

在B段中,其余的多調性材料分別在157、161、162、196和204小節中出現。

2.微調性因素的體現

有別于樂曲的中心部分,施萬特納將微調性因素基本設計在全曲的引子與尾聲部位。施萬特納在《速率》的引子部分以4-17、3-11、3-9和4-3(12)作為了全曲中微調性因素寫作的核心,在尾聲部分,4-17與3-9又被加以變化再次出現,做到了首尾呼應。

在這一部分中,我們由《速率》音高組織的縱橫形式發展為主線,對施萬特納在作品中設計的諸多縱向的和聲結構與橫向的音階式線性發展做了比較全面的分析。尤其在中間的三個段落中,施萬特納采用多調性創作技法不斷改變調中心音,使音樂在多變的節拍中具備了極大的流動性。當然,施萬特納繼續將核心材料純四度與其轉位純五度大量應用在主題材料及連接性段落中,它以特定的小節或樂句為運動單位,進行不間斷的重復和變化移位,在聽覺上體現出明顯的簡約主義音樂的色彩。施萬特納創作技法中的多元性也顯露其中。

(二)拱形曲式結構形態

對于現代音樂作品的曲式結構常有別于傳統音樂作品。在傳統作品中,調式與曲式結構的重要性不言而喻,而曲式結構更是直接影響到我們作為欣賞和分析作品的核心問題。

1.《速率》的結構劃分

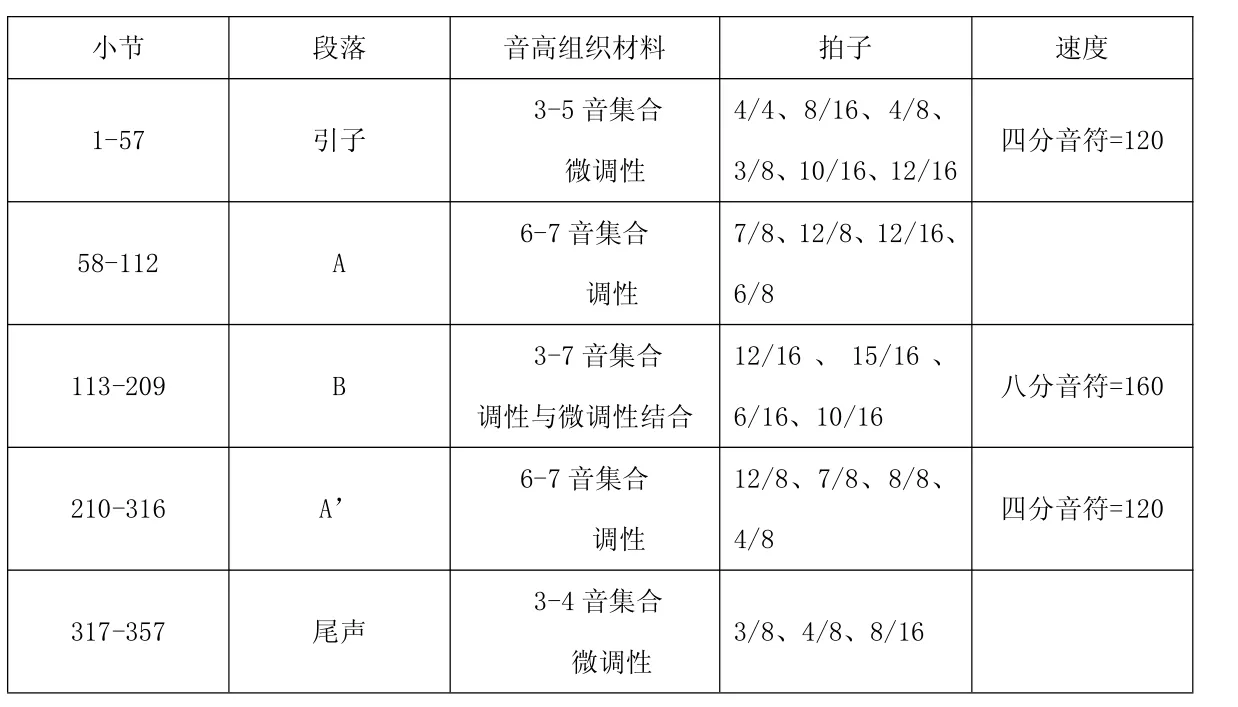

根據之前音高組織橫向與縱向的運動中,《速率》的結構布局整體劃分如下:

《速率》總體結構布局

從結構的劃分可以看出,施萬特納并未完全使用現代創作思維單從節拍、力度及速度上去設計曲式結構形態,而是通過對調性上的布局將全曲予以劃分。在對《速率》的結構設計角度上是參考了傳統曲式結構中的劃分形式。我們可以按照調性的布局將樂曲分為五個部分:引子——A段——B段——A’段——尾聲。斯波索賓在《曲式學》中將abcba和abcdcba的曲式形式稱為“對稱的多部(五部或七部)曲式”。并認為所有其他有對稱結構的包括單數部分的更普通的曲式(三部曲式、回旋曲式和回旋奏鳴曲式)可以說是部分地表現了對稱的一般原則。[1][蘇]斯波索賓.曲式學.上海文藝出版社,1956(見斯波索賓:276).

2.拱形曲式結構在《速率》中的體現

在傳統曲式結構中,可以找到與之相近的作品——格里格曾經在《格里格抒情小品集》中創作的《悲歌》即被認為具有五部結構性質的三部曲式,也有分析者稱其為“三部五部曲式”。如單純按照音樂的段落對《速率》進行分析,便會將之看作帶有引子和尾聲的再現三部曲式或三部五部曲式,但是根據施萬特納對作品結構的設計,應將《速率》的結構形態稱之為 “拱形結構形態”[2]李小諾.拱形音樂結構之研究.上海音樂學院出版社, 2006(見李小諾:17).。

在《拱形音樂結構之研究》(李小諾 著)中,作者對拱形曲式結構的界定是:

(1)幾個(至少是三個)互不相同的結構部分依此呈示后,再以相反的順序再現的結構原則,稱為“拱形原則”。

(2)主要運用拱形原則構架音樂作品的結構形式,稱為“拱形曲式”。

(3)體現(單獨體現或綜合體現)拱形原則的音樂作品結構,統稱為“拱形結構”。

“拱”一詞來源于建筑學,“拱形結構”是一種歷經幾個世紀發展演化的音樂結構形態,在20世紀被大量地運用,并且作曲家將這一原則引申為一種思維運用于各種作曲技法之中,從而成為現代作品的一種典型結構。音樂材料的性質和發展技術手段是決定結構形式的重要因素,音樂材料和技術手段改變,形式亦之改變;從曲式內部結構的有序性逐漸加強這一發展態勢來看,反映了歷代作曲家對音樂結構有序性的認識不斷加深的過程。從音樂記憶角度出發,拱形結構作為音樂組織的排列思維,對作品整體結構起到高度平衡統一的作用,而作為音樂細胞的排列思維,則在某種程度上迎合了20世紀的音樂創作和審美觀念。

我們在論述拱形結構時,總是與對稱相聯系,而且拱形結構中必然存在著“再現”,而“再現”則是三部性結構原則的核心。因此可見,拱形結構中的“對稱性”和最為基礎的“三部性”特征是毋須質疑的,但是拱形結構中體現的對稱性和三部性對音樂作品結構有著獨特的規定性。

(1)拱形結構體現了作品結構的對稱原則,但其結構中的部分在對稱軸之前是不同的,并且在作為對稱軸的中間部分之前至少要有兩個部分。普通的再現三部曲式結構中,中心部分兩側可以出現相同的結構,而在拱形結構中,中心部分兩側則不出現完全相同的結構。以《速率》為例,全曲中的核心材料是在引子中呈示,在引子與尾聲兩個重要部分中雖然都體現了微調性的特點,但在尾聲中進行了較明顯的變化,從音高組織材料的運用上并不相同;而以B段作為中心部分對稱的A與A’段在節拍及音高組織材料上也并不一致。所以我們應該將《速率》中的每一個部分都作為重要的結構材料分析,這樣就與單純的再現三部曲式有了明顯的不同。

(2)三部性原則在音樂中的體現是可以用A—B—A’表示的,它的核心原則即為再現,因而被我們稱之為再現原則。拱形結構也體現了三部性特征,它也是以中間部分為軸,但軸的兩側部分分別有兩個不相同的對稱部分。因此,可以說拱形結構是雙重或多重的三部性。但由于單一的單三部及復三部曲式只有三個部分,同樣,回旋曲式結構形式在對于中心部分兩端的對稱部分中運用的音樂發展材料也不符合拱形曲式結構的特征,所以《速率》的結構不能按照單純的三部曲式結構來分析,而應該界定為拱形曲式結構。

由上述分析和論證,可以對《速率》的整體結構進行準確的劃分和定義。施萬特納在創作手段上以傳統的曲式劃分形式為基礎,運用現代作曲技術手段,以調性因素與微調性因素材料作為劃分全曲的重要依據,這也是《速率》整體結構設計的創作思維來源。

作為活躍在20世紀優秀的音樂家,約瑟夫·施萬特納在音樂的創作之路上從未停止過前行的腳步,他一直在不斷地進行創新和自我突破。在他看來,探尋音樂要表達的本質才是最具有意義的。調性與無調性,有形與無形間的平衡被施萬特納運用的得心應手,進而形成了他音樂語言的獨特魅力。在他源源不斷創作出的優秀作品中,我們不乏領悟和學習到現代音樂中的各種獨特的創作理念及紛至沓來的諸多技術手段。

隨著近現代越來越多的作曲家逐漸注意到馬林巴獨特的音響而為其創作,這也大大豐富了馬林巴的演奏形式。獨奏或與管弦樂隊重奏或協奏的作品數量不斷增多。《速率》中音高組織的設計運動及節奏織體運動等是對馬林巴在技術上一次大膽探索。它使馬林巴的演奏越發具有獨立意義,也使打擊樂作品在現代音樂中的地位變得越來越重要。