基于個體感知的文化遺產地社區旅游增權效果評價

——來自兵馬俑景區周邊社區的追蹤研究

□王會戰

(西安科技大學 管理學院,陜西 西安 710054)

自阿克馬(Akama)在對肯尼亞的生態旅游研究中提出社區旅游增權[1](p567-574)以來,國內外相關研究逐漸從“社區參與”轉向了“社區增權”[2](p58-63)。此后,斯徹文思(Scheyvens)關于社區旅游增權結構的研究[3](p245-249)為評價一地的社區旅游增權效果提供了理論框架,進一步提高了社區旅游增權的研究熱度。綜觀國內外關于社區旅游增權的研究現狀,整體上表現出研究范式多元化、研究方法多樣化、研究視角多維化、研究問題泛化的特點[4](p87-90)。盡管目前關于社區旅游增權的理論體系已漸趨完善,但不同情境下不同類型旅游地社區旅游增權的實證研究仍待豐富,尤其缺乏社區旅游增權的橫向對比研究和縱向追蹤研究。本文嘗試以中國情景下的文化遺產地兵馬俑景區周邊社區為研究對象,在追蹤調研的基礎上,基于個體感知的視角探討當地社區居民旅游增權的變化特征,以定量評價近三年來當地社區旅游增權的效果,進而為當地政府部門優化社區旅游增權決策提供參考借鑒。

一、文獻述評

關于增權,以齊默曼(Zimmerman)的定義較為常用,即指通過外部的干預和幫助而增強個人的能力和對權利的認識,以減少或消除無權感的過程[5](p169-177)。具體到社區旅游增權,是指通過旅游發展利益相關者的干預和幫助而增強社區內居民個體對權力的認識和旅游經營、管理或服務的能力,提升組織和社區在旅游發展過程中的話語權和影響力,從而實現個人、組織和社區從無權狀態到對旅游發展事務相對控制的轉變過程,其最終目的是實現旅游與社區的一體化發展[6](p17)。根據斯徹文思(Scheyvens)的觀點,社區旅游增權通常包括旅游經濟增權、旅游心理增權、旅游社會增權和旅游政治增權等四個維度[3](p245-249),這一理論為國內外相關學者普遍接受。另外,增權往往涉及個人、組織和社區等三個層次[7](p121-148)。本文關于社區旅游增權的研究主要限定在個人層次。

以往關于社區旅游增權狀況的研究多定性描述,少定量測度,這可能與社區居民的非經濟收益難以定量評估有關[8](p448-468)。國內學者陳志永[9](p27-32)、國外學者博利(Boley)等[10](p33-50)在社區旅游增權量表開發方面分別做了有益的嘗試,使得對社區旅游增權的有效評價、歷史追蹤和共時比較研究成為了可能。另外,以往關于社區旅游增權的實證研究,大多屬于某一時間節點的橫截面研究[10](p33-50)[11](p1-48),雖可反映某一旅游地社區旅游增權的靜態特點,卻難體現當地社區旅游增權的演化特征,而社區旅游增權追蹤研究則有助于厘清社區旅游增權的演變過程、衡量社區旅游增權的績效情況。

二、研究設計

(一)案例地概況

本文選取了我國著名的世界文化遺產——秦始皇陵及兵馬俑坑(以下簡稱兵馬俑)景區周邊社區為案例地。兵馬俑景區位于西安市臨潼區,早在1987年,秦始皇陵及兵馬俑坑與故宮、長城等一并入選《世界遺產名錄》。2007年,被國家旅游局評為5A級旅游景區。自秦始皇兵馬俑博物館開放以來,兵馬俑景區以其壟斷性的旅游資源和獨特的歷史文化價值吸引了國內外眾多游客前來游覽,進而帶動了周邊社區和區域社會經濟的發展。

(二)方法選擇

本文利用王會戰等開發的文化遺產地社區居民旅游增權量表[12](p34-40)對兵馬俑景區周邊社區居民的旅游增權狀況進行測量。該量表在參考斯徹文思(Scheyvens)的社區旅游增權理論框架[3](p245-249)和博利(Boley)等的社區旅游增權量表[10](p33-50)的基礎上,充分考慮了中國情景下文化遺產地社區居民旅游增權的訴求特征,并通過實際測試表明具有較高的信度和效度,可以有效測量中國情景下文化遺產地社區居民的旅游增權狀況。由于該量表是基于居民個體感知的視角開發的,因此量表中包含的4個維度旅游增權相應評分可以對應作為社區居民對4個維度旅游增權效果的評價得分。題項評價采用李克特5級量表法,其中1代表強烈不同意,2代表一般不同意,3代表不確定,4代表一般同意,5代表強烈同意。因為測量量表全為正向(或積極)題項,因此對應的旅游增權效果評價從1分到5分代表從低到高。另外,出于研究需要,量表中還包括了人口統計學特征等方面的題項。

社區居民對不同維度旅游增權效果的評價可用該維度旅游增權所有題項的平均評價得分來測量,其反映的是社區居民在心理上對外生的他增權和內生的自增權效果的綜合評價水平。為了對比不同時間節點社區居民對不同維度旅游增權效果的評價有無顯著差異,采用了兩獨立樣本t檢驗的方法①盡管追蹤調研采用兩配對樣本t檢驗的方法,其研究結果可能更具價值,但在本研究中,由于近三年內調研家庭樣本可能存在婚喪嫁娶等社會現象,因此較難保證兩次調研的樣本均為配對樣本。。在本研究中,兩次調研面對一樣的總體,近似服從正態分布;兩次調研時間不同,抽取的樣本相互獨立,滿足使用兩獨立樣本t檢驗的前提條件。

(三)數據獲取

第一次正式調研時間為2014年7月11日至15日,調研團隊首先對兵馬俑景區周邊秦俑村、橋王村(東晏組)、山任村、小任村、胡家寨、西楊村、下河村和王鹼村(龐溝組)等社區以戶為單位進行最優比例抽樣,然后入戶隨機抽取一名成年居民進行調研。調研以問卷填寫為主,并輔以部分有針對性的深度訪談。共發放問卷284份,收回問卷278份,其中有效問卷206份,有效率為74.1%。第二次追蹤調研時間為2017年5月9日,與第一次調研面對同樣的總體,使用了同樣的調研問卷和訪談提綱,采用了同樣的抽樣和調研方法。由于不同時間節點兵馬俑景區周邊社區居民外出務工和在家留守比率的變化,兩次調研的樣本數量有一定差別。追蹤調研共發放問卷340份,收回問卷336份,其中有效問卷254份,有效率為75.6%。兩次調研中,Cronbach's α系數分別為0.862和0.825,說明問卷數據的可靠性都比較高。

在先后兩次調研中,從性別看,其比例有一定差別,其中第二次調研性別比例比較接近,這可能與第二次調研樣本數量相對較大有關;從年齡看,兩次調研的年齡分布基本類似,均以中老年人為主;從文化程度看,兩次調研的文化程度情況基本相同,均以初高中、中專文化程度為主;從家庭平均月收入看,第二次調研的家庭平均月收入有較大幅度提高,突出表現為平均月收入在3000—5000元之間的家庭占比明顯提高。

三、研究結果與分析

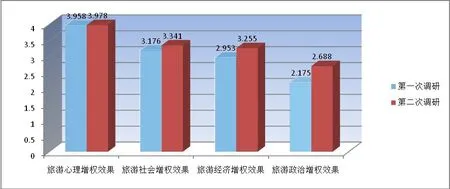

圖1:兵馬俑景區周邊社區居民對不同維度旅游增權效果評價的分異

整體來看,若以社區居民對每一個維度旅游增權效果評價的均值為參考依據,兵馬俑景區周邊社區居民對不同緯度旅游增權效果的評價如圖1所示(按5分值計算)。由圖1可知,在兩次調研中社區居民對不同維度旅游增權效果的評價表現出相同的特征,即對旅游心理增權效果的評價最高,對旅游政治增權效果的評價最低,對旅游社會增權和旅游經濟增權效果的評價處于中位。這與陳志永[13](p173-178)、博利(Boley)等[14](p85-94)的研究結論基本一致。略有不同的是,本文社區居民對旅游政治增權效果的評價最低,可能的原因是兵馬俑景區的所有權、管理權均歸國家所有,當地社區居民除了在涉及旅游占地問題時尚可憑借土地和政府做一博弈外,更多時候面對當地旅游的發展,基本處于失權無語的狀態。但值得注意的是,第二次調研時社區居民對不同維度旅游增權效果的評價均高于或略高于第一次調研時相應維度的感知,整體上說明近三年來,兵馬俑景區周邊社區居民獲得了一定程度的旅游增權。

(一)社區居民對旅游經濟增權的效果評價

經濟增權主要研究旅游收益在一定區域內不同利益相關者之間形成與流轉的過程[13](p173-178)。基于社區居民的視角,旅游經濟增權效果評價主要用“我收入的一部分來自本地旅游業發展”“本地旅游業發展使我有了穩定的工作”和“本地旅游業發展提高了我的生活水平”三個測項來測量。先后兩次調研中兵馬俑景區周邊社區居民對旅游經濟增權效果評價的基本描述統計量和兩獨立樣本t檢驗結果分別如表1和表2所示。

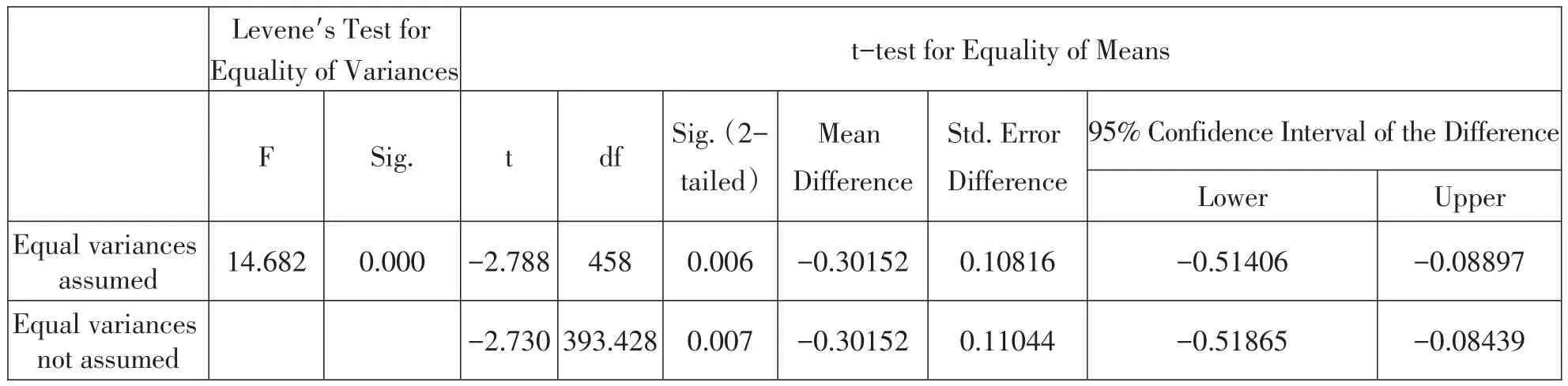

統計分析發現,兩次調研中兵馬俑景區周邊社區居民對旅游經濟增權效果的評價由2.953提高到3.255,且差異顯著(t統計量的觀測值為-2.730,對應的雙尾概率P-值為0.007),說明近三年來當地社區居民的旅游經濟增權效果有顯著提升。進一步對比分析發現,相較于第一次調研,第二次調研中當地社區居民對“旅游發展帶來穩定工作和提高生活水平”的感知有了較大提升,選擇“同意”①這里的“同意”包括“強烈同意”和“一般同意”選項,下同。的比例分別由36.8%上升到40.2%,51.5%上升到58.7%,說明兵馬俑旅游的發展給當地居民帶來的穩定工作越來越多,進一步提高了當地居民的生活水平。從調研訪談中也能感受到以上變化,有多名受訪者表示“希望繼續大力發展旅游業,發展得越快越好”,反映了當地居民對發展旅游業的歡迎與認可。

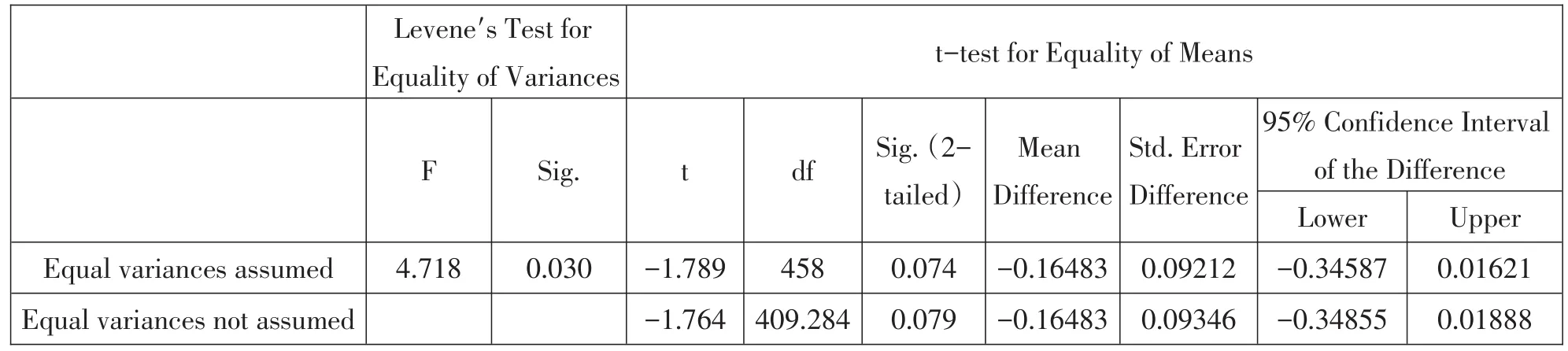

表2:旅游經濟增權效果評價兩獨立樣本t檢驗結果

實際上社區獲得旅游增權的程度取決于社區與外部力量如政府、開發商之間的政治博弈和權力較量[2](p58-63),尤其旅游經濟增權是相關利益主體博弈的焦點。兵馬俑的所有權歸國家所有,其經營與管理主要由政府負責,這一特點決定了當地居民在參與兵馬俑旅游發展中的天然弱勢地位。調研發現,當地社區居民的主要參與旅游形式按占比高低依次為旅游商品銷售、農家樂經營與服務、導游和其他(果品銷售、電瓶車司機等),鮮有當地社區居民參與兵馬俑景區的規劃與管理,這一現象在先后兩次調研中基本沒有變化,只是社區居民參與旅游發展的數量略有上升,進而旅游經濟增權效果有一定提高,說明近些年來當地社區居民與地方政府、旅游開發商之間的博弈態勢逐漸朝著有利于社區居民的方向改變。

(二)社區居民對旅游心理增權的效果評價

表3:旅游心理增權效果評價基本描述統計量

心理增權意味著參與旅游經營獲益的社區居民逐漸認識到傳統文化的價值,從內心深處為自身所擁有的文化和傳統而驕傲[13](p173-178),并由于感覺到當地有特殊的東西可以與游客進行分享,進而提高了自信[3](p245-249)。基于社區居民的視角,旅游心理增權效果評價主要用“我為自己是一名文化遺產地的村民感到自豪”“我想給游客講講與本地文化遺產有關的知識或故事”和“本地文化遺產的高知名度增強了我的自信”三個測項來測量。先后兩次調研中兵馬俑景區周邊社區居民對旅游心理增權效果評價的基本描述統計量和兩獨立樣本t檢驗結果分別如表3和表4所示。

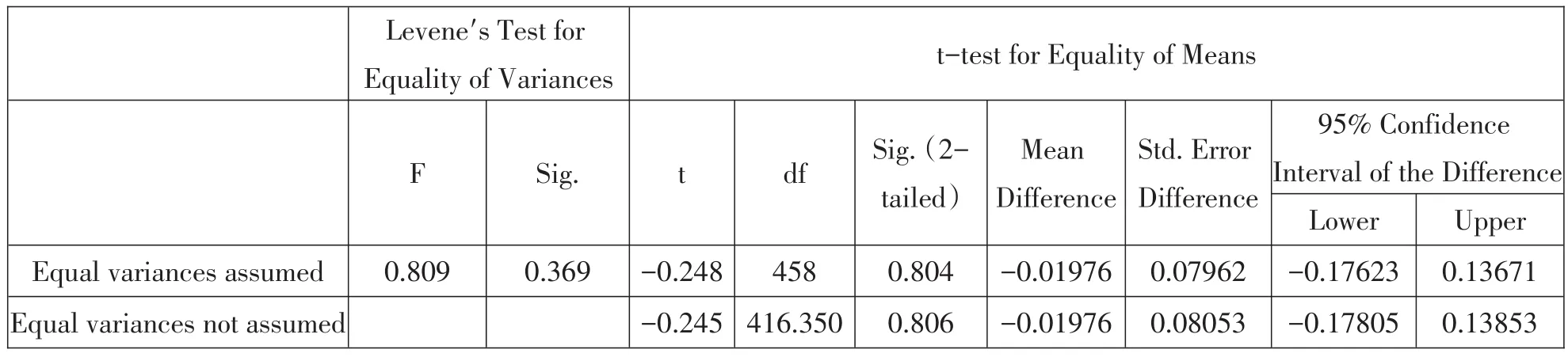

統計分析發現,兩次調研中兵馬俑景區周邊社區居民對旅游心理增權效果的評價由3.958提高到3.978,略有增加,但差異并不顯著(t統計量的觀測值為-0.248,對應的雙尾概率P-值為0.804)。進一步對比分析發現,先后兩次調研中,超過四分之三的受訪社區居民都為自己是一名緊鄰兵馬俑世界文化遺產的村民而感到自豪,超過2/3的受訪社區居民都認為兵馬俑世界文化遺產的高知名度增強了其自信,但在訪談中問及兵馬俑世界文化遺產的具體價值時,大部分受訪社區居民語焉不詳,這從先后兩次調研中僅有超過1/2的受訪社區居民愿意與游客分享與兵馬俑世界文化遺產有關的知識或故事可見一斑。這一現象表明當地社區居民較高的旅游心理增權感知并非主要源于其對兵馬俑世界文化遺產價值的深入了解,而可能源于社區外部(地方政府、旅游者、媒體等)對兵馬俑世界文化遺產價值的高度評價。另外,凡是旅游經濟增權感知較高的受訪社區居民,其旅游心理增權感知往往也較高,說明旅游經濟增權增加了當地社區居民參與旅游的獲得感,進而提升了其旅游心理增權感知。整體來看,社區內部對經濟增權的倚重和社區外部對兵馬俑世界文化遺產價值的認同共同強化了當地社區居民的心理增權感知[6](p126)。

表4:旅游心理增權效果評價兩獨立樣本t檢驗結果

(三)社區居民對旅游社會增權的效果評價

社會增權是指社區的凝聚力和整體感因社區所從事的旅游活動而得到確認和加強的一種狀態[15](p22-27)。基于社區居民的視角,旅游社會增權效果評價主要用“本地旅游業發展使我與我們村子里的其他人關系更加緊密”“本地旅游業發展增強了我的集體主義觀念”和“本地旅游業發展給我提供了參與村集體事務的機會和場合”三個測項來測量。先后兩次調研中兵馬俑景區周邊社區居民對旅游社會增權效果評價的基本描述統計量和兩獨立樣本t檢驗結果分別如表5和表6所示。

統計分析發現,兩次調研中兵馬俑景區周邊社區居民對旅游社會增權效果的評價由3.176提高到3.341,但差異并不顯著(t統計量的觀測值為-1.764,對應的雙尾概率P-值為0.079)。進一步對比分析發現,先后兩次調研中,2/5左右的受訪社區居民都認為當地旅游業發展給其提供了參與村集體事務的機會和場合;超過1/2的受訪社區居民都認為通過參與旅游活動增強了其集體主義觀念;相較于第一次調研,第二次調研中當地居民對“旅游發展使人們之間關系緊密”的感知有了一定提升,選擇“同意”的比例由46.9%上升到51.2%。這一現象反映了旅游業在加強旅游地社區交往、提升社區居民集體主義觀念、促進社會和諧等方面的功用。旅游業的勞動密集型、綜合性和關聯性等特點要求其發展運行需要眾多的從業者緊密合作,對于長期受“小麥文化”影響[16](p603-608),“長于單干而疏于合作”的北方地區農村居民來說,旅游業的發展不僅為當地社區提供了諸多的就地就業機會,同時在旅游經營和服務中出于合作共贏的需要加深了集體主義觀念和非正式的私人關系。在傳統的鄉村“熟人社會”日益向城市“陌生人社會”轉化的今天,旅游活動的開展無疑延緩了這一轉化的腳步[6](p127)。

表5:旅游社會增權效果評價基本描述統計量

(四)社區居民對旅游政治增權的效果評價

政治增權意味著社區居民的訴求和利益具有更廣泛的表達渠道和完善的伸張機制[15](p22-27)。基于社區居民的視角,旅游政治增權效果評價主要用“我可以參與本地有關旅游發展的方案制定”“我有對本地旅游發展提意見的途徑”“我對本地的旅游發展有一定的發言權”和“我的意見對本地旅游的發展有影響”四個測項來測量。先后兩次調研中兵馬俑景區周邊社區居民對旅游政治增權效果評價的基本描述統計量和兩獨立樣本t檢驗結果分別如表7和表8所示。

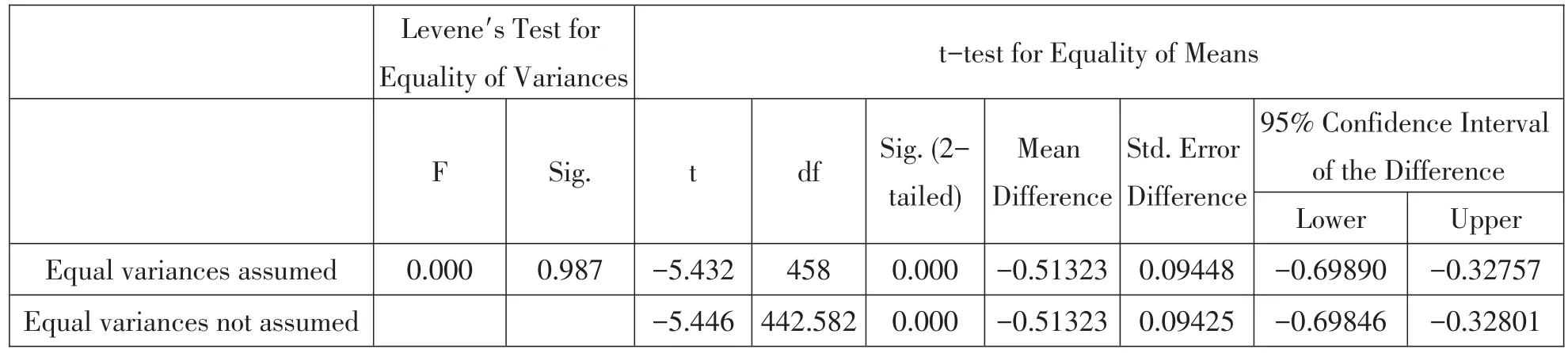

統計分析發現,兩次調研中兵馬俑景區周邊社區居民對旅游政治增權效果的評價由2.175提高到2.688,且差異顯著(t統計量的觀測值為-5.432,對應的雙尾概率P-值為0.000),說明近三年來當地社區居民的旅游政治增權效果有顯著提升。進一步對比分析發現,相較于第一次調研,第二次調研中當地社區居民對“旅游發展的參與權、發言權”的感知有了一定提升,選擇“同意”的比例分別由18.9%上升到29.5%,14.8%上升到24.8%。正是由于當地社區居民在旅游發展中有了漸趨增加的參與和建言獻策權利,其建議對當地旅游發展的影響也逐漸顯現,表現在“我的意見對本地旅游的發展有影響”的感知題項,選擇“同意”的比例由15.3%上升到24.0%。但值得注意的是,當地社區居民對旅游發展建言獻策的途徑變化不大,表現在“我有對本地旅游發展提意見的途徑”的感知題項,選擇“同意”的比例略有增加,由26.3%上升到28.7%。

表6:旅游社會增權效果評價兩獨立樣本t檢驗結果

比較來看,近三年來,兵馬俑景區周邊社區居民確實獲得了一定程度的旅游政治增權,其增加一方面源于當地社區居民通過長期的努力爭取,在與地方政府、外來旅游企業等利益相關者的持續博弈中實現了一定程度的“自增權”,如一些當地社區居民通過參加技能培訓,爭取低息或免息貸款,最終通過經營農家樂、售賣旅游土特產品等參與到旅游行業;另一方面源于當地各級政府的“他增權”,如國家近些年來實施的特色小鎮、美麗鄉村、旅游扶貧、鄉村振興等戰略為當地社區居民帶來了諸多的政策紅利,使其實現了一定程度的制度增權,進而提高了其參與兵馬俑旅游發展的權利和機會,這應該是當地社區居民旅游經濟增權得到提升的根本原因。但整體來看,當地社區居民對旅游政治增權效果的評價整體偏低,現階段仍處于旅游政治失權的狀態。考慮到兵馬俑世界文化遺產的國有性質,當地社區居民旅游政治增權的持續獲得將任重而道遠。

四、結論與討論

(一)研究結論

本研究利用中國情景下文化遺產地社區居民旅游增權量表,基于個體感知的視角對兵馬俑景區周邊社區居民旅游增權的效果進行了追蹤研究,并借助兩獨立樣本t檢驗的方法,對比分析了兵馬俑景區周邊社區居民對不同維度旅游增權效果評價的變化,主要得出以下結論。

表7:旅游政治增權效果評價基本描述統計量

第一,整體上,兵馬俑景區周邊社區居民對不同維度旅游增權效果的評價表現出一定的分異性。其中,對旅游心理增權效果的評價最高,對旅游政治增權效果的評價最低,對旅游社會增權和旅游經濟增權效果的評價處于中位。近三年來,這種分異特點并沒有變化。

第二,對比來看,近三年來,兵馬俑景區周邊社區居民對旅游經濟增權和旅游政治增權效果的評價有了顯著提高,對旅游心理增權和旅游社會增權效果的評價變化不大。

(二)討論

本文通過追蹤研究文化遺產地社區居民對不同維度旅游增權效果的評價情況,發現社區旅游增權不同維度之間并非簡單的并列關系。兩次調研中均發現,凡是對旅游政治增權感知較高的當地社區居民,其對旅游經濟增權的感知通常也較高,反之亦然。一定程度上說明旅游政治增權是旅游經濟增權的基礎,也即當地社區居民只有獲得了一定的旅游發展參與權和發言權,才能真正地參與到當地旅游發展中去,進而獲得一定的旅游經濟收益。因此,表面上看,現階段我國文化遺產地社區居民和當地政府、旅游開發商等利益相關者關于旅游發展的博弈主要圍繞旅游經濟利益展開,但其背后實際是權力和政治的角力。正如左冰等所言:社區參與是社區在旅游發展過程中通過與外部力量的抗衡取得某種程度的控制權的過程,也即社區參與的本質是一個實實在在的政治過程[2](p58-63)。

對于現階段中國大部分的文化遺產地社區來說,大多受文化遺產保護條例或文物保護法的限制,當地社區居民不僅沒有實現旅游致富,反而由于旅游占地致使生產生活水平的降低。對于這類鄉村旅游地的社區居民來說,當下無論是志在提高自信自豪感的旅游心理增權,還是著眼于增強集體主義感的旅游社會增權,都不及能夠增加收入、提高生活水平的旅游經濟增權顯得實用。而要增加旅游經濟增權,根本上要首先實現旅游政治增權。旅游政治增權的獲得則既需要來自當地各級政府適度放權于民的“他增權”,也需要來自當地社區居民不懈努力爭取的“自增權”,其中應保證“他增權”即制度增權的基礎地位。

表8:旅游政治增權效果評價兩獨立樣本t檢驗結果