河北省佛像藝術博物館對佛造像文化的傳承及實踐

褚亞玲

(石家莊學院,河北 石家莊 050011)

佛教造像,是令人著迷又令人望而卻步的繁雜學問,如何將這偉大的佛造像藝術傳承下去?自2008年開始籌辦以來,河北省佛像藝術博物館從《佛說造像量度經·大正新修大藏經第二十一卷》入手,將經中所講造像的各部位尺度繪制成圖,制成可操作的造像度量標準。并制作重現了中國歷史各朝各代不同歷史時期、不同風格的佛像,重現了國際上不同國家、不同歷史時期的經典代表性佛像,重現了國外博物館收藏的一些人類佛像精品,修復了殘缺不全的佛像精品,讓這些塵封已久、殘缺受損的佛像重新煥發出耀眼的光芒。至2017年8月止,河北省佛像藝術博物館已經擁有系列100項知識產權。這是一個全新的開拓性的領域,此前沒有任何個人、團體、機構進行過這么大規模的佛像重現與創作。

習近平總書記在聯合國教科文組織總部的演講中指出:“佛教產生于古代印度,但傳入中國后,同中國儒家文化和道家文化融合發展,最終形成了具有中國特色的佛教文化,給中國人的宗教信仰、哲學觀念、文學藝術、禮儀習俗等留下了深刻影響。”[1]“中國人根據中華文化發展了佛教思想,形成了獨特的佛教理論,而且使佛教從中國傳播到了日本、韓國、東南亞等地。”[2]河北省佛像藝術博物館經過近十年的努力,在佛造像藝術的傳承與發展及現代闡釋和實踐方面做出了大量卓有成效的努力與探索。

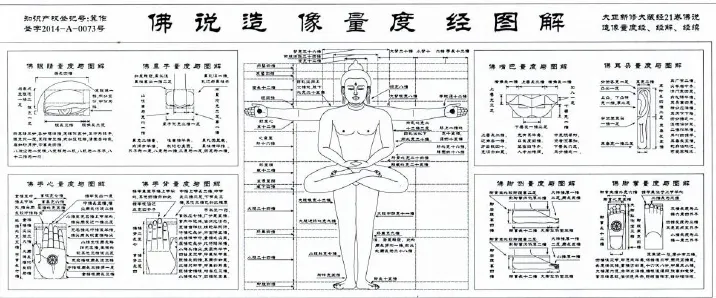

一、制成標準的立體佛造像量度模型

河北省佛像藝術博物館為了讓世人更好地理解佛造像藝術及其儀軌,通過深入研究經典,將《佛說造像量度經》中所講造像的各部位量度比例繪制成圖,制成可操作的佛造像度量標準。以現代的計量方式按量度經尺寸要求,完成了平立剖造像的標準圖紙。以佛造像量度經為準則,吸納古今中外的佛造像優點,結合對宗教精神的理解,將學院藝術與民間藝術及匠人的表現手法相結合,制成了標準的立體佛造像量度模型。

圖1 (佛說造像量度經圖紙,河北省佛像藝術博物館制作)

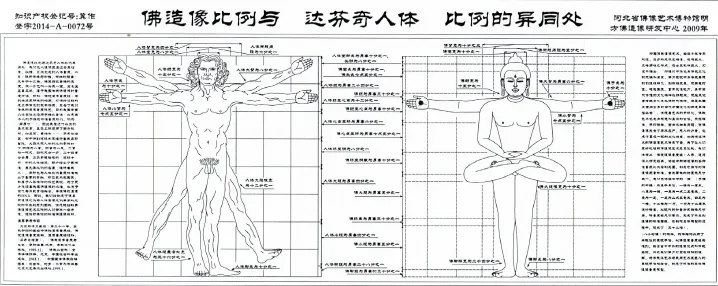

先人造像是通過口耳相傳,以指、拃來完成的人體量度。一拃,指張開拇指與中指,兩端的距離,一拃也叫一頭或一面,一拃又等于十二指,指是自己食指的寬度。都是中國傳統佛造像中會用到的量度方法,可惜未能形成系統的文字傳承體系,失去了傳統的造像量度技藝。為了更方便提高我國佛造像水準,與當代美術教育相融合,尋找佛教造像的DNA,河北省佛像藝術博物館繪制佛造像比例與人體造像比例比較的系列圖紙,提供了可操作的標準佛造像參考標準。

圖2 (佛造像比例與達芬奇人體比例異同處,河北省佛像藝術博物館制作)

二、再現中國佛教造像藝術發展史

中國佛教造像題材豐富多樣,藝術價值不可估量,惜杰作大都散落世界各地博物館。河北省佛像藝術博物館采用梳篦方式窮盡中外史料,甚至出境尋覓,把世界各地著名博物館的精美佛造像圖片資料,創造性地復制、藝術性地還原,制作完成了從公元前5-12世紀世界各地的著名佛像代表作。并將印度早期造像如犍陀羅、馬吐臘、笈多王朝等與中國佛造像連成一體,完成了按歷史順序從印度貴霜王朝至中國五胡十六國到清代的一百多尊佛菩薩像,同時也制作完成了流失國外的著名中國佛造像代表作(五胡十六國至清朝),再現了中國佛教造像藝術發展史。

下面試舉幾個經典的實例:

在創造性地復制、藝術性地還原過程中,河北省佛像藝術博物館遵循如下制作佛造像要求:在尊重原作的前提下,調整不合理的形體結構;根據參考大量相關資料填補佛像的殘缺及缺失的法器,創造性復制、藝術性還原;注重對每個形像面部表情的微調,增添人物的內在心態或內在意義,不呈現內在欲求,強調了通過佛像表情展現其內心的寧靜安詳與慈悲。

1.巴基斯坦貴霜時期 犍陀羅藝術 2世紀 新南威爾士美術館藏(圖3)

此罕見的釋迦牟尼佛和彌勒佛雙面一體像,代表了現代佛與未來佛之相續不可分離關系。此佛像殘缺甚多,河北省佛像藝術博物館參照早期犍陀羅造像風格,對釋迦牟尼佛和彌勒佛雙臂雙手、法印法器和下身加以復原。此作品對研究佛造像具有非常重要的歷史價值。

中國(河南)自由貿易試驗區,是中國中央政府設立在河南的自由貿易試驗區,主要位于河南省鄭州市、開封市、洛陽市境內。

2.印度 獅子座觀音 11世紀,印度默霍巴出土(圖4)

獅吼觀音是觀世音菩薩諸多應身之一,亦稱阿摩提觀音。阿摩提有寬廣、無畏意,座下為獅子。菩薩所取坐姿為蜷曲和單盤,儀軌中稱“王者之坐”,另稱“自在坐”,實乃王者自在游戲時坐姿,故俗稱獅吼觀音,而在修法上稱獅吼觀自在,理事無礙,觀照自在。河北省佛像藝術博物館在復制時對腿和胯部及坐姿予以調整,使造像更加靈動自在。

3.初唐 佛坐像 泥塑 德國國立印度美術館藏新疆齊格星石窟出土(圖5)

此彩繪泥塑佛像是德國人阿爾伯特·馮·勒柯于1906年4月第三次在吐魯番探險時從新疆克孜爾石窟盜取,運回德國。此為印度馬吐臘風格造像藝術與中國造像藝術相融合之難得精品,但發髻卻是犍陀羅風格,同時也是典型中國化之佛造像。河北省佛像藝術博物館在復制時把右手加以復原,并強化了衣紋處理。

4.銅鍍金釋迦牟尼佛像、明(1368-1644)西藏 北京首都博物館藏(圖6)

此釋迦摩尼佛法相莊嚴,體態自在,做工精湛,彎眉長目,眼瞼低垂,相容沉寂。身著袒右式袈裟,薄衣貼體。右手結施與愿印,左手拿起袈裟一角。呈S型站立法臺座,系罕見佛立像精品,且有典型尼泊爾風格之藏傳佛教造像特征。河北省佛像藝術博物館在創作性的復制時對形體結構及衣紋較大調整及美化。

圖5

圖6

三、獲得402項創作專利的佛造像原創技術

(一)大型浮雕《行腳》:中西藝術、學院及民間藝術相結合的完美展現

2014年,習近平同志在省部級主要領導干部學習貫徹十八屆三中全會精神全面深化改革專題研討班開班式上的講話中指出:“加強對中華優秀傳統的挖掘和闡發,努力實現中華傳統美德的創造性轉化、創新性發展,把跨越時空、超越國度、富有永恒魅力、具有當代價值的文化精神弘揚起來,把繼承優秀傳統文化又弘揚時代精神、立足本國又面向世界的當代中國文化創新成果傳播出去。”[3]河北省佛像藝術博物館參照明代吳彬《五百羅漢圖》長卷,完成大型浮雕《行腳》總長120米,高2.6米,把560多人物、動物,以安詳、喜悅的形象展現出來,形象面部肌肉予以微調都顯示不同的微笑,云和水則將民間木雕手法揉入其中,強化云水形態統一。繼承了傳統文化的精華,突出了佛教“工巧明”(各種成熟技藝)在作品中的發揮,是一次中西藝術、學院及民間藝術相結合的完美展現。2014年制作完成。

(二)大型浮雕《祖師道影》

大型浮雕《祖師道影》,總長108米,寬2.6米,取得知識產權。

該作品以《祖師道影》一書為依據。把簡單的頭像線圖進行深化研究,在五官和骨骼不變的情況下,吸收了中國相術文化,并以高浮雕和圓雕相結合,用寫實的手法展現出歷代三百多位祖師的塑像:莊嚴安詳的眾祖師在叢林中傾聽釋迦牟尼佛拈花一笑的開示。從此形成中國化佛教。重在表現圓雕與浮雕相結合的特點,人體結構以寫實為主,重視肌肉的運作,服裝以系列長條弧線構成,表現出寧靜的節奏感,凸顯整體宏觀的憩止和諧。

(三)《燕趙高僧》系列圓雕

河北佛像藝術博物館還創作了《燕趙高僧》系列圓雕。展現自公元67年至1980年間37位在燕趙大地出生及在此地弘法的高僧大德雕刻作品,其中包括民國時期倓虛、法尊等7位對中國佛教事業做出巨大貢獻的高僧。作品形象設計參考了《祖師道影》等相關書籍中的線圖,并汲取中國相學文化精華創作,用國畫線圖繪制,以木刻手法制作完成。作品所介紹的燕趙佛教文化發展是中華民族優秀歷史的延續,也是燕趙佛教文化同中華傳統文化精華相融合、與中國具體文化實踐相結合的過程。文化自信是新時代對中國特色最好的詮釋,昨天、今天和明天,歷史、現實和未來一脈相承。燕趙高僧的事跡是歷代先賢大德為后人留下的寶貴文化遺產,河北省佛像藝術博物館努力搶救失去的記憶,系統化構建以文化遺產為載體的中華佛造像文化”基因庫“,為振興河北的文化發展做出積極的探索。

例1:東晉十六國高僧—釋道安(312~385)河北冀縣人,被譽為佛教中國化第一人。共譯佛經14部183卷百萬言,是漢晉佛教思想集大成者。確立一系列佛教寺院的管理規范,對完善寺院制度奠定了重要基礎。主張僧侶以“釋”為姓,作為佛教僧侶標志沿用至今。

例2:唐代高僧—義凈(635~713)河北涿州人。671年赴印度取經,24年后歸國,三次赴南洋弘法。其西行和譯經,對唐朝佛學產生很大影響。著述《南海寄歸內法傳》《大唐西域求法高僧傳》等。詳實紀述了中國唐代的南洋情況,為不可多得的歷史文獻。義凈、玄奘與東晉法顯,實乃鼎足而三的取經譯經大家。

(四)金剛界、胎藏界立體大曼陀羅壇城:紀念河北唐代高僧一行

河北唐代高僧一行(683~727),唐密傳承祖師之一,河北巨鹿人。716年,奉玄宗詔命于菩提院參加譯經,并先后拜梵僧善無畏、金剛智、不空為師得密宗法要,成為中國第一位能獨立主持曼陀羅道場,開壇、灌頂、收徒的漢地高僧。一行所撰《大日經疏》二十卷,奠定了密宗理論基礎。唐武帝滅佛后此圖在中國消失,流入日本,成為中國文化的一大損失。

河北省佛像藝術博物館在《新修大正大藏經圖案部》中發現了日本保存完整的金、胎二界大曼陀羅圖,唐朝大《曼荼羅》金剛界、胎藏界兩界曼荼羅圖典為佛教史上最完整、規模最大,佛、菩薩、明王、護法最全的線圖。該館在認真研究經典后,將此線圖設計成大型立體群雕壇城的圖紙。在手印和法器不變的基礎上進行了細致梳理,以圓雕形式按佛造像量度經標準制作。天冠、瓔珞等配飾的設計參考了曼荼羅圖典和諸多佛、菩薩造像及相關資料,在佛教儀軌的范圍內制定出了各種配飾。

金剛界共九會,分別為:成身會、三昧耶會、微細會、供養會、四印會、一印會、理趣會、降三世會、降三世三昧耶會。其中成身會以立體壇城形式展現,七層高10米,寬13米。其他八會以木刻的形式所展現。圓雕、浮雕的人體比例,嚴格按照佛造像量度經制作完成。形體結構以寫實為主,面目表情以安寧喜悅表現出“東方微笑”之美。借鑒唐朝造像藝術之特征,面相較豐滿,雙耳下垂,體態風韻稍豐滿,胸肌袒露帶有起伏,體態自然舒展,具強烈動感。衣飾呈多樣化

胎藏界共七層高10米,寬13米。展示胎藏界十二大院,分別為:中臺八葉院、遍知院、持明院、蓮花部院、金剛手院、釋迦院、文殊院、除蓋障院、地藏院、虛空藏院、蘇悉地院、外金剛部院。該作品以立體壇城形式展示。

兩界大曼陀羅壇城彌補了世界佛造像史上的空白。

河北省歷史文化底蘊深厚,藏品甚多,世界很多著名博物館都有河北佛造像的身影,如:響堂山、易縣等流失國外的佛造像……然隨著時代的變遷,許多寶貴文化遺產迅速消失,改革開放后,藝術走向市場,照搬照抄者多,繼承發展者甚少。祖先為我們留下的寶貴文化遺產在一天天消失,使我省文化產業發展受到嚴重影響。佛造像藝術傳承面臨斷層的現象。

璀璨的明珠能否再現?流浪的佛像能否回家?雖然我們失去了歷史隧道中曾經有過的古董,但河北省佛像藝術博物館一直在進行開拓性的探索與嘗試,再次延續、重現了中華民族佛造像藝術的生命。

至2018年3月止,河北省佛像藝術博物館已經擁有系列402項知識產權,多年來孜孜努力,只為傳承發揚中國優秀傳統文化。河北省佛像藝術博物館4層高大開闊的展覽廳中邀集了跨時越空的文明,上千年佛教史上的文明印跡,近千尊形態各異的佛造像,無聲地訴說著這個過程中文化再創造的神奇歷程,體現文化遺產“活態”的“續補”,用實踐傳承的創新方式,完成了文化遺產的活的范本“續補”,將人類有史以來所有佛像藝術,再現于滾滾紅塵的現代都市,這一方天地,所帶給世人的,又豈只是穿越時光的文化傳承與藝術對話?這一方天地,將要產生的影響,對這一代人乃至幾代人心靈的潤澤與滋養,又豈是幾句話能說明的?

祝愿河北省佛像藝術博物館找準定位,讓博物館中的文物真正的“活起來”,為傳播優秀傳統文化、對文化遺產的傳承與文化價值的弘揚做出應有貢獻,在人類文明史坐標中大放異彩。