陳安健:茶館畫我心

文_楊帆 供圖_了了·藝術傳播機構

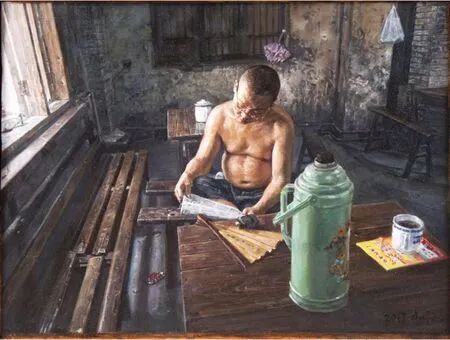

陳安健《茶館系列》,2007

《茶館系列:時事報道》,2017

“如果單從某一幅作品去體驗他的創作,很難說出個所以然,但若將這些作品聯系起來,你便會看到一個流動著的世界、一個擁擠的生活場。”

第一次見畫家陳安健的《茶館系列》油畫,首先想到的便是老舍。在《茶館系列》里,陳安健追求“用四方桌講天下事”:在《茶館》這部話劇里,老舍則描繪了一段歷史。

老舍用文字講述的故事,有起伏,有轉折,人物的命運在字里行間變化著。而陳安健用畫面所傳達出來的故事,一成不變地停頓在那里,個中滋味,需要透過油彩中的細節往前推敲,如果往后琢磨,將會形成另一幅畫。這正是陳安健二十年來一直在做的,從一幅畫到另一幅畫,直到組成一個龐大的系列。

如果單從某一幅作品去體驗他的創作,很難說出個所以然,但若將這些作品聯系起來,你便會看到一個流動著的世界、一個擁擠的生活場。各式各樣的人物,通過他的畫筆在茶館里進進出出,俯俯仰仰,娛樂或歇腳,談天或放空,從日常生活到體驗新奇,從時代潮流到家國大事,都一覽無余。

老舍因《茶館》被世人銘記,而畫了二十年茶館的陳安健,近些年才漸有些名氣。如今,一個人可能無法對陳安健的《茶館系列》品頭論足,但如果他來到重慶,一定會到陳安健畫過的黃桷坪交通茶館看看。這是陳安健的影響力所在,也是藝術式微之所在。回避藝術本身,卻對藝術的周邊充滿著獵奇心理。正如《畫刊》主編孟堯所言:你讓一個人花幾千塊錢買一幅十字繡掛在家里,他可能不會猶豫,你讓他花同樣的價錢買一幅畫,那就很難說了。

美大不過實用,這是當下藝術界普遍面臨的困境。更不用說當代藝術領域內的門面紛呈,在一個盛行主義與觀念的時代,像陳安健一樣用老派的畫法畫老派的茶館,不概念,也不異域,在行業內外都缺乏傳播性。

2006年的一次畫展之后,陳安健在他位于黃桷坪501藝術基地的工作室內接受采訪時,曾談到自己何以對畫茶館充滿執念,他說:

“我不屬于那種少年得志,天生命好的人,在畫茶館以前我也一直在尋覓,無論是在油畫的技法上還是在創作的題材上,我都曾經迷茫過,痛苦地思索過。畫茶館是因為我從小就生活在大大小小的茶館周圍,茶館對于我來說是再熟悉不過的場所了,又加上隨著年齡的增長、心態的回收,對‘生活平平淡淡才是真’的深刻理解和領悟,才發現茶館這一題材是宣泄我內心情感,表達我對生命的體驗的最好題材。”

白羊座的重慶

如果經常往返于成都和重慶,你一定會對兩地出租車司機的“隔山炮”留下深刻印象,成都司機怪重慶人粗放,重慶司機怪成都人扭捏。

而作為一個外地人,你可能難以分辨其中的差別,比如在面對操一口標準普通話的游人時,成都話與重慶話一樣強勢,好像你天然就應該聽懂。再比如吃花椒、打麻將、泡茶館的習慣。

重慶交通茶館實景

成都和重慶的區別到底在哪里?人們熱衷于這種橫向比較,或許并不是因為二者在文化上背道而馳,而是由于它們恰恰同屬一個地域文化圈,有著太多的相似性。然而成都人偏袒成都,重慶人熱愛重慶,兩家人坐到桌子兩端,總免不了摳一些細節。

在成都生活多年,如果不刻意提問,你很難聽到身邊的成都人強調成都的好,好像這座城市的日常本來就應該是這樣子。而重慶人對重慶的感情,即便你只是走馬觀花,也能明顯感覺到。重慶的年輕人會把“重慶”兩個字印在自己的滑板上,會穿著印有“重慶”字樣的文化衫出入公共場合;在成都,你不但難以見到這樣的情懷流露,甚至連想象這種情形,都會覺得出戲。

從這一點上來說,重慶確實是自信又奔放的,這座城市的性格,正如它的建筑面貌本身,直上直下,錯落密集。陳安健曾形容重慶的美,認為它美在這種層次感上。

這種層次感,你也能在青島的四方區體驗一二,而且四方的建筑,要比重慶洋氣得多。但在重慶人眼里,中國這么多的城市,只有重慶能帶給你這種直觀上的沖擊。

有時你會覺得重慶人自大,這不怪重慶人,因為重慶真的太大了。每次去重慶,住在不同的地點,看著不一樣的地標,會覺得它每次都是新的,就像一個雙子座的人。比如你此前只去過江北,在磁器口、解放碑一帶逛過,這次你去黃桷坪,便會顛覆你對重慶的固有印象。

整棟整棟外墻涂鴉的居民樓,四川美術學院極具工業風的校門與坦克庫藝術空間,501藝術基地粗糙的紅磚墻和街對角一絲不茍的西式酒吧,以及隱藏在尋常店面后的出其破敗卻人聲鼎沸的交通茶館,這一切,強烈地拉扯著一個對重慶一知半解的人的感官。

這一刻你覺得這里老舊,下一刻又覺得這里新潮,這一刻覺得這里躁亂,下一刻又覺得這里沉穩。這一切都屬于重慶,而且只能發生在重慶。

只有重慶駕馭得住這么多的迥異元素,把這些元素壓縮到一起,它就熱情到了極致。重慶應該是個白羊座。

世界的黃桷坪

位于四川美院附近的那幾棟涂鴉居民樓,是重慶當年的市政項目之一,政府與川美的藝術家和學生們合作,給黃桷坪上了一道青年的色彩,從街對面望過去,像一塊巨大斑斕的冰激凌,嘗試給夏天熱得全宇宙都知道的重慶降溫。

走在黃桷坪的街頭,你一定會佩服那些城市規劃者的勇氣,在此外的任何一個東西方都市,都容不下這么浩大的涂鴉文化。重慶可以包容這些,也許是黃桷坪悠久的碼頭文化與四川美院藝術氣息交互影響的結果。

早年依江河而生存的巴蜀居民,受惠也受制于碼頭經濟。碼頭經濟催生了川渝兩地的袍哥組織,袍哥的江湖氣,對當地人的語言、性格與習慣都留下了深遠影響。這也是重慶地處南方,卻給人留下狂放印象的原因。

單拿重慶的茶館來說,當年沿江開店的,多是袍哥中的頭面人物,他們開鋪子,并不打算靠這個賺錢,而是為了在早上起床時,有個可以聽手下匯報工作的地方。重慶許多茶館的營業時間上都保留了這種碼頭文化的痕跡,比如陳安健畫了二十年的交通茶館,它雖是由交通局開辦的,卻沿襲著早上6:00開門營業的習慣,只不過以往喝茶人從腰間掏出的匣子槍,變成了如今一派祥和的報紙。

交通茶館于1987年開張,建筑樣式完全參照解放前的茶館樣貌,歷經30多年的市政建設和風雨捶打,茶館被日漸延伸到街面上的其他店鋪遮擋,需要穿過一截其貌不揚的過道,才望得見它殘破的屋頂和木質的房梁。初來乍到的人說不出它的建筑年代,只能籠統地用“懷舊”來形容它的歲月感。既然是懷舊的,也就有了新興市場,尤其是在陳安健的《茶館系列》被媒體紛紛報道之后,前來交通茶館的新面孔越來越多。

很難說是陳安健的油畫賦予了殘破的交通茶館以全新的審美價值,還是人本來就對類似的舊事物懷有獵奇本能,或者說,是黃桷坪整體外觀上的張力讓交通茶館常顯得更有儀式感和懷舊氣息?

在里面喝茶,其實也算不上休閑,茶葉與蓋碗顯得粗糙,座位也是過去用在教室里的條凳,狹窄,桌腳落不平,還要經常站起來給解手的人讓路。但前來湊熱鬧的人,好像正是為了這些。

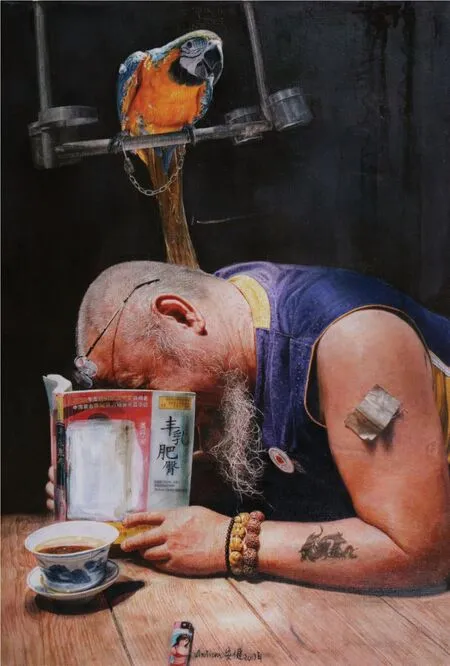

《茶館系列》2013

《茶館系列:紅色暖意》2017

面對趕集一般的游人,交通茶館的老面孔們卻不為所動。我問陳安健他畫過的那些茶客怎么看待他的畫家身份,怎么看待他畫他們這件事,他說:就那個樣子。就那個樣子,是說大家相互寒暄一下,你干你的,我干我的,我不會再對你保持好奇。這也是碼頭文化的沉淀,大家都見慣了世面。

碼頭文化遺存,為現代人懷舊提供了素材與場所。而四川美院之于黃桷坪,不光帶來了角角落落里的花邊裝置,也帶動著周邊與藝術相關的經濟,甚至在與交通茶館一巷之隔的公廁里,都貼著愛因斯坦的名言:莫扎特從不為永恒作曲,但是正因為這個理由,他的許多作品才均是永恒的。

如今的黃桷坪,已經是一個大型綜合藝術園區,不獨官方和學院注重打造這里的藝術氛圍,連重慶的本土酒商,也被此地的藝術活力所感染,在這里舉行著一年一度的涂鴉大賽。

畫心的陳安健

“他把畫畫當成了一件非常私人事情,不擔心無人問津,甚至沒有傾訴的欲望。他在交通茶館這一題材上找到了自足之處,他當然了解藝術史,也知道別人的側目,但他不關心。”

四川美術學院因走出了羅中立、何多苓、高小華等一大批“77級”“78級”重量級藝術家而舉國皆知,是青年藝術家心目中的圣地。

陳安健也畢業于四川美院,是當年那批叱咤畫壇的青年的同窗,由于考入美院時的年紀較小,在美術功底和生活閱歷上都不及30歲的何多苓等人,他很快就被遮蔽在了這群同門師兄的耀眼光芒之中,而且一遮就是二十多年。直到1999年,當何多苓等人的畫作已被選入教科書,陳安健40歲了,才找到自己要畫的東西——交通茶館。

前些年,陳安健曾翻出過幾幅學生時代的畫作,他1978年春天畫下的一張素描,如今也擺放在他的工作室里。用今天的眼光來看,這些作品已經非常成熟,當年也有同學夸陳安健畫得好,但他當時很不自信,特別是與何多苓等人比較起來的時候。

在四十歲時還沒畫出什么名堂,不被收藏家、媒體,甚至同行關注,以常人的眼光打量,似乎可以放棄了。當時的陳安健,除了平日里畫畫,還在川美擔任教師一職,如果他放下畫筆轉攻理論,說不定也可以走出一條康莊大道。但陳安健不愛談道理,在平日里,他甚至不愛與同行交流。除了畫畫、上課,他最常去的地方是保齡球館,與一群互不相干的人切磋,反而讓他覺得自在。

《茶館系列:粉絲》2013

重慶黃桷坪街頭整棟外墻涂鴉的居民樓

他把畫畫當成了一件非常私人事情,不擔心無人問津,甚至沒有傾訴的欲望。他在交通茶館這一題材上找到了自足之處,他當然了解藝術史,也知道別人的側目,但他不關心。這種自畫自的態度,其中的坦然與固執,就像他畫布上的茶客,諾獎得主信手拈來,領袖人物也信手拈來。

歷經種種藝術浪潮與市場的沖刷淘洗,人們看到陳安健的《茶館系列》,恍惚是早些年風土畫的另一種重現,那些邊疆、牧民與牦牛,轉換成磚墻、茶客與黃狗,內地人對邊疆的陌生對應著現代人對老茶館的陌生。但交通茶館,其實就是黃桷坪的尋常巷里。這里邊緣,卻有著再平常不過的煙火氣,這里底層,但當你與畫中人物對視,所有的階層與同情都成了浮光掠影,你看到的只有人,野心與關懷統統不成立。

陳安健畫著別人,也畫著自己,畫著生長和闖入黃桷坪的新舊風物,用這些風物,打磨著一顆如是的心。

同行的一位記者問陳安健:這些年,茶客們的精神面貌有沒有什么變化?陳安健說,沒有明顯的不同。從他的畫里也能看到,茶客們的臉上沒有愁苦,只有皺紋,一種物理性的堆疊,正如重慶的建筑,富有層次。

陳安健的臉上也沒有特殊性,沒有沉思,沒有藝術家們經常示人的冷峻。他坐在交通茶館角落里的一張長條形的桌子上,從談吐到衣著,都像是這里的一個普通茶客。他剛剛在街對面喝了蹄花湯,現在吃著瓜子,由于聽力下降,別人說話時,他會把腦袋湊過去。遠遠看到他,你不會想到這是一位知名人物,直到有人過來跟他打招呼,你對比這個茶館里所有的眼睛,才發現他眉下的眸子,透著鋒利又有重量的光,這只能是一雙畫家的眼睛。

從四川美院到交通茶館,從交通茶館到位于501藝術基地的工作室,這是陳安健平日的三位一體。他在美院教本科生,畫平凡的生活與人物。這兩年,他開始在畫作上加入黃桷坪隨處可見的涂鴉元素,這樣一幅單獨的畫拿出來,如果不注意畫中的茶館物件,你會以為是他學生的習作。

陳安健會把學生帶到交通茶館畫畫,讓他們體驗真實的場景,積累閱歷,而不是重復教科書里的技巧。他自己在工作室創作時,卻很怕學生突然到來,打斷他的創作。他很坦白,說在互聯網時代,已經沒有多少可以教給學生的了。

我們在美院閑逛,這是元宵節之后,剛剛開學。坦克庫的幾棵果樹開花了,幾對學生戀人不可分割地徜徉在涂鴉與花瓣之間,一條長長的過道里,貼滿了大師與新銳們的畫像。