常沙娜:我的根在敦煌

張自智

敦煌藝術(shù)研究中心

提起常沙娜,許多了解敦煌的人都會(huì)感到熟悉、親切,因?yàn)樗粌H是一位有名的敦煌藝術(shù)和工藝美術(shù)設(shè)計(jì)研究專家,而且是著名敦煌學(xué)專家、被譽(yù)為“敦煌守護(hù)神”的常書鴻先生的女兒。在敦煌文物研究所創(chuàng)建最艱苦的20世紀(jì)40年代里,常沙娜就跟隨父親在敦煌莫高窟生活、學(xué)習(xí)、臨摹壁畫,親身經(jīng)歷了保護(hù)莫高窟、研究敦煌藝術(shù)的艱辛波折,是敦煌文物研究所創(chuàng)建初期最早的見證人之一。

半個(gè)多世紀(jì)以來(lái),常沙娜無(wú)論在國(guó)外留學(xué)、訪問,還是在國(guó)內(nèi)工作、生活;無(wú)論從事藝術(shù)教育,還是美術(shù)創(chuàng)作研究,她的命運(yùn)總是與敦煌息息相關(guān)。

1934年,常書鴻在巴黎畫的《畫家家庭》

緣起《敦煌圖錄》

1931年,常沙娜出生在法國(guó)里昂,正在法國(guó)留學(xué)的父親便以法國(guó)最美麗的河塞納河的法文讀音,給她取了一個(gè)很洋氣很好聽的名字——沙娜。

說(shuō)到自己的名字,常沙娜很幽默地說(shuō):“我叫常沙娜,敦煌又叫沙州,我和敦煌生來(lái)就有緣份。我的根在敦煌,我這輩子離不開敦煌了。”

第一次聽到“敦煌”,是常沙娜5歲的時(shí)候。那是1935年12月,父親常書鴻在巴黎塞納河畔的圣杰曼大街上散步時(shí),無(wú)意中在舊書攤上翻到了伯希和編著的《敦煌圖錄》,里面精美的壁畫和雕塑圖片立即引起了他的濃厚興趣,接著他又跑到巴黎吉美博物館,在那里親眼目睹了大量敦煌彩色絹畫,被敦煌的藝術(shù)震驚了。回家后父親便興沖沖地給母親陳芝秀談起了“敦煌”,著了魔似的開始關(guān)注敦煌,而且有了一個(gè)越來(lái)越強(qiáng)烈的想法:回國(guó)去,到敦煌去研究藝術(shù)!

父親的這個(gè)想法遭到了正在巴黎美術(shù)學(xué)校學(xué)雕塑的母親的堅(jiān)決反對(duì)。因?yàn)楦赣H1927年來(lái)法留學(xué),八年間通過發(fā)奮努力,繪畫上已取得了讓人羨慕的成就,不但考取了巴黎最高美術(shù)學(xué)院公費(fèi)獎(jiǎng)學(xué)金,而且連續(xù)四年捧走了當(dāng)時(shí)法國(guó)學(xué)院派最權(quán)威畫廊巴黎“春季沙龍”的金、銀獎(jiǎng),在巴黎畫界已名聲大起,藝術(shù)上正是如日方升之時(shí)。再回到貧窮落后、戰(zhàn)亂災(zāi)荒的國(guó)內(nèi),母親認(rèn)為這將會(huì)讓父親前功盡棄。1936年的春天,當(dāng)時(shí)的國(guó)民政府教育部長(zhǎng)王世杰來(lái)電邀請(qǐng)父親回國(guó)任教,雖然母親極力反對(duì),但父親已下定了決心。這年9月,他暫時(shí)留妻子和女兒在法國(guó),只身一人乘坐巴黎至北平的國(guó)際列車回到了中國(guó)。

父親回國(guó)后在國(guó)立北平藝術(shù)專科學(xué)校任教,同時(shí)也開始為他去敦煌保護(hù)和研究敦煌藝術(shù)的事業(yè)奔走呼吁。第二年7月,在巴黎完成學(xué)業(yè)的母親帶著小沙娜也回了國(guó)。但隨后“盧溝橋事變”發(fā)生。一家人又在戰(zhàn)火中飄泊逃難四年,直到1941年春天到重慶才安穩(wěn)下來(lái)。1942年,在于右任、梁思成、張大千、徐悲鴻、常書鴻等人的呼吁下,國(guó)民政府終于同意成立敦煌藝術(shù)研究所,常書鴻被任命為敦煌藝術(shù)研究所所長(zhǎng)。

父親的“敦煌之夢(mèng)”終于實(shí)現(xiàn)了,作為女兒的常沙娜從此也與敦煌結(jié)下了不解之緣。

莫高窟畫壁畫的小女孩

1943年2月,在一個(gè)春寒料峭的早晨,一家人從重慶出發(fā)踏上了西行去敦煌的路程。同行的還有父親招集來(lái)的工作人員龔祥禮、陳延儒、辛普德等6人。大家乘坐著一輛破舊的敞篷卡車,像中世紀(jì)的苦行僧一樣,穿著北方的老羊皮衣,戴著北方老農(nóng)的氈帽,連平時(shí)特別愛打扮、涂脂抹粉、穿著時(shí)髦的母親這時(shí)候也不得不在身上裹上了一件老羊皮襖。一路上風(fēng)餐露宿,歷盡顛沛,走了一個(gè)多月,才到了大漠戈壁深處的敦煌莫高窟。

20世紀(jì)40年代初的敦煌千佛洞(莫高窟在當(dāng)?shù)氐乃追Q)是一片破敗和簫條的模樣,由于長(zhǎng)期沒人管理、修繕,又經(jīng)常遭受大自然和人為毀損,洞窟中流沙埋積,滿目是斷垣殘壁,只有一老一少兩個(gè)喇嘛守候在這里。

常沙娜記得當(dāng)時(shí)到莫高窟天色已暗,老喇嘛拿來(lái)了一盞清油燈,在微弱的燈苗光亮中,大家圍坐著一張破圓桌吃飯。筷子是從沙灘上折來(lái)的紅柳枝,桌子上放一碗醋、一碗大鹽、一小碟咸韭菜,然后一人一碗咸水煮的半生半熟的面條。這是他們?cè)诙鼗统缘牡谝活D飯。

那時(shí)候,莫高窟里風(fēng)吹沙揚(yáng),沒有電燈,沒有蔬菜,幾乎沒有什么生活用品,條件十分艱苦。但父親和他的工作人員完全被洞窟里那些恢宏絢麗的壁畫和精美細(xì)膩的雕塑陶醉了,連來(lái)時(shí)滿臉怨氣的母親同樣也被這里的藝術(shù)感染了。大家忘記了奔波的勞累,忘記了生活的艱苦,置身于這個(gè)藝術(shù)宮殿里大干了起來(lái)。戰(zhàn)風(fēng)沙、筑圍墻、種樹種草、查看洞窟內(nèi)容編號(hào)、點(diǎn)亮清油燈臨摹……一邊潛心研究敦煌藝術(shù),一邊戰(zhàn)天斗地地改造著莫高窟的生態(tài)生活環(huán)境。

初到敦煌的常沙娜

那時(shí)候常沙娜一家人住在洞窟前面的皇慶寺里,寺廟院子中間有兩棵栽于清代的老榆樹,榆樹南側(cè)是父親的辦公室,北面兩間是一家人的臥室,室內(nèi)兩個(gè)大土坑,父親在墻邊用土坯砌了書桌和書架。這就是他們?cè)谀呖叩募摇?/p>

常沙娜那時(shí)已12歲了,在重慶剛剛念完小學(xué)。受父母的影響,常沙娜對(duì)繪畫也特別癡迷。到莫高窟后,洞窟里的那些五彩斑瀾、天衣飛揚(yáng)、栩栩如生的飛天、菩薩、供養(yǎng)人、佛陀的壁畫深深地吸引住了她。大人們?cè)诙纯呃镉^察、臨摹,常沙娜也在一旁專心致志地隨著畫。父親特別喜歡女兒的這種好奇好學(xué)的勁頭,一有工夫便指著壁畫給小常沙娜講:這是北魏的,這是隋唐的,這是宋元的……常沙娜一聽便入了迷。

到了秋天,常沙娜必須要到酒泉去讀初中。酒泉距離敦煌近400公里,常沙娜借住在酒泉城里父親的一個(gè)朋友家里,寒暑假才能回來(lái),因此便不能像以前那樣經(jīng)常呆在莫高窟里和大家一塊兒臨摹學(xué)畫了。她只好戀戀不舍地暫時(shí)離開了莫高窟中那些美麗傳神、多姿多彩的飛天、菩薩……臨走時(shí)她拿了好幾幅父親和自己臨摹的畫,在課余時(shí)間里悄悄觀賞、揣摩。

盼到學(xué)校放了假,常沙娜急不可待地回到敦煌,奔入洞窟中,又不停地觀察、思考,畫了起來(lái)。

家庭變故,輟學(xué)在莫高窟念完了初中

轉(zhuǎn)眼一年多時(shí)間過去了,到1945年,家庭的一場(chǎng)變故,使常沙娜輟了學(xué)。這一年的4月,母親陳芝秀因?yàn)椴荒苋淌苣呖咂D苦清寂的生活,離開了丈夫,狠心丟下沙娜和剛剛4歲的弟弟嘉陵,離開敦煌,并在蘭州登報(bào)和父親離了婚。在常沙娜的印象中,母親陳芝秀是位漂亮溫柔、喜歡穿著打扮、信仰天主教并不乏藝術(shù)才華的女人。在法國(guó)的那些年母親已過慣了相對(duì)富裕安逸的日子,回國(guó)后連年的戰(zhàn)亂和飄泊逃難使她吃了不少苦,沒想到敦煌的生活更加艱苦清貧,初到時(shí)對(duì)敦煌藝術(shù)的熱情很快被苦日子磨消掉了,再加上父親忙于工作,也很少關(guān)心安慰她,使她產(chǎn)生了極大的厭倦、煩躁、失落的感覺。于是本來(lái)在法國(guó)恩恩愛愛、相敬如賓的夫妻經(jīng)常吵架。這種矛盾的升級(jí)最終導(dǎo)致母親疏遠(yuǎn)了父親,選擇了私奔。而私奔的對(duì)象是研究所新招用的總務(wù)主任、母親浙江渚暨的老鄉(xiāng),一個(gè)普通的國(guó)民黨退伍小軍官。

當(dāng)時(shí)常沙娜正在酒泉念初二,暑假回到莫高窟后,一天父親在皇慶寺里沉悶了半天,最后很無(wú)奈地對(duì)她說(shuō):“沙娜,你別念書了,弟弟沒人照顧。”弟弟嘉陵是1941年出生的,母親出走的那年剛剛4歲,身體瘦弱,經(jīng)常害病,很可憐,而父親又忙于一攤子工作事務(wù),于是照顧弟弟的任務(wù)就落到了常沙娜的身上。就這樣常沙娜輟了學(xué),呆在莫高窟,一邊照看弟弟,一邊學(xué)畫。

不過,父親不忍心讓常沙娜的學(xué)業(yè)這樣半途而廢,后來(lái)他想辦法讓常沙娜在敦煌縣中學(xué)掛了個(gè)名。當(dāng)時(shí)敦煌縣中學(xué)剛剛創(chuàng)辦,教學(xué)條件很差,而且距離莫高窟也有二十多公里。父親買來(lái)課本,給常沙娜安排了課程表,讓她在莫高窟學(xué)習(xí)功課。父親親自給她教法文,莫高窟的叔叔、阿姨們都是常沙娜的老師,大家一有空就教她歷史、語(yǔ)文、地理。常沙娜天資聰穎,學(xué)起這些文化課又很用心認(rèn)真,所以并不感到吃力,每學(xué)期到敦煌縣中學(xué)參加考試,每門功課都能輕松過關(guān),最后順利地拿到了初中文憑。除了照顧弟弟和學(xué)習(xí)中學(xué)各門課程外,她把另一半時(shí)間都用在了學(xué)畫上。父親教常沙娜畫畫,要求很嚴(yán)格,他規(guī)定常沙娜每周只專心畫一幅有代表性的壁畫,而且不準(zhǔn)拓臨。那時(shí)候,來(lái)莫高窟的一些與官方有關(guān)系的畫家,依仗權(quán)勢(shì),在臨摹壁畫時(shí)常常偷懶,采用拓臨的方法,毀壞了不少壁畫。父親為此很痛心,他絕對(duì)不讓他的工作人員和常沙娜臨摹時(shí)拓臨。這樣不但培養(yǎng)了常沙娜珍愛壁畫的品質(zhì),而且也鍛煉了常沙娜美術(shù)創(chuàng)作上的造型能力。由于常沙娜畫畫時(shí)非常投入認(rèn)真,而且悟性也高,所以進(jìn)步很快,不久她臨摹的畫與莫高窟里那些畢業(yè)于專科美術(shù)學(xué)校的叔叔阿姨們的臨摹畫沒什么差別了,而且在對(duì)一些模糊殘損壁畫的彌補(bǔ)創(chuàng)新處理上做得非常完美,富有想象力,常常受到父親和其他畫家的稱贊。

常沙娜和父親、弟弟在莫高窟洞窟內(nèi)

那時(shí)候,莫高窟經(jīng)常來(lái)一些地方官員,來(lái)了后繞洞子一轉(zhuǎn)悠,便要這要那,連供奉的佛像都想拿走,這時(shí)父親便常常用自己和常沙娜的畫來(lái)打發(fā)他們。記得有一次,敦煌縣縣長(zhǎng)帶來(lái)一個(gè)國(guó)民黨部隊(duì)軍官,在游覽中看中了洞窟中一件北魏的彩塑菩薩像,竟想拿回家中讓他的老媽拜佛用。父親費(fèi)盡口舌,送了好幾幅畫也沒打消這個(gè)家伙的念頭。最后常沙娜靈機(jī)一動(dòng),趁父親和那軍官轉(zhuǎn)洞子的時(shí)候,仿照那彩塑菩薩畫了一幅畫,沒想到那家伙看了后十分滿意,也不再提要那彩塑的事了。

1945年抗戰(zhàn)勝利后,忙于挑起內(nèi)戰(zhàn)的國(guó)民黨政府已經(jīng)無(wú)暇顧及什么敦煌藝術(shù)研究所了,經(jīng)常無(wú)故扣發(fā)研究所的經(jīng)費(fèi),進(jìn)而要關(guān)閉研究所。父親感到非常憤悶和憂慮,決心再次上重慶呼吁。這時(shí)候由于研究所難以維持,加之抗戰(zhàn)勝利,許多人要回原地,所以第一批來(lái)研究所的工作人員都陸續(xù)走光了,包括后來(lái)的董希文、張琳英、潘絜茲、李浴等都走了。整個(gè)研究所就只剩下父親、常沙娜姐弟和兩個(gè)老工人,但這沒有改變父親常書鴻繼續(xù)辦敦煌藝術(shù)研究所的決心。

這年冬天,兩頭毛驢上分別裝著一家的簡(jiǎn)單行李,父親騎一頭,常沙娜摟著弟弟騎一頭。莫高窟里的白楊樹光禿禿地立在風(fēng)沙中,大泉河上已結(jié)了冰凌,一家人暫時(shí)離開了敦煌。父親又一次走上了為保護(hù)莫高窟、研究敦煌藝術(shù)的呼吁之路。1945年,常沙娜跟隨父親去重慶,路經(jīng)蘭州時(shí),為了宣傳敦煌藝術(shù),展示這幾年的研究成果,在朋友的幫助下,在蘭州雙城門舉辦了一次畫展,畫展的名字叫“常書鴻父女畫展”。展出的作品大部分是常沙娜這幾年在敦煌所臨摹的各時(shí)代的壁畫摹本約三四十幅和父親關(guān)于少數(shù)民族的油畫、速寫二三十幅。

《文殊變》局部(常沙娜1947年臨摹)

這次畫展取得了意想不到的成功,一時(shí)轟動(dòng)了金城的文藝界人士,特別對(duì)常沙娜的畫,參觀的人評(píng)價(jià)特別高。其中有一位來(lái)自美國(guó)的加拿大籍老婦人,看過常沙娜的畫后更是大加贊賞,認(rèn)為這些精美的畫作出自一位十三四歲的女孩子之手真是少見,這樣有天賦的女孩子應(yīng)該接受更良好的教育。這位老婦人的中文名字叫葉麗華,當(dāng)時(shí)正在新西蘭援華國(guó)際進(jìn)步人士路易·艾黎創(chuàng)辦的山丹“工合”培黎學(xué)校任教。在畫展現(xiàn)場(chǎng)葉麗華見到文靜、秀氣、聰慧的常沙娜更是喜歡,當(dāng)時(shí)便主動(dòng)向常書鴻提出要帶常沙娜去美國(guó)學(xué)習(xí),并且自己可以提供常沙娜去美國(guó)學(xué)習(xí)、生活的一切費(fèi)用。能讓常沙娜接受更良好的教育,這也是父親所期盼的,但因?yàn)槌I衬犬?dāng)時(shí)太小,才13歲,這樣小的女孩子去一個(gè)陌生的國(guó)度,父親很不放心,便對(duì)葉麗華說(shuō):“孩子太小,沒有獨(dú)立生活能力,最好過幾年再說(shuō)。”葉麗華也同意常書鴻這個(gè)意見,說(shuō)她在培黎學(xué)校任教的聘期是三年,等三年工作結(jié)束了,一定要來(lái)莫高窟實(shí)現(xiàn)自己的這一愿望。當(dāng)時(shí)父親和常沙娜都認(rèn)為這個(gè)美國(guó)老太太只是在興頭上說(shuō)說(shuō)而已,并沒有把這件事放在心上。但沒想到葉麗華卻是特別認(rèn)真的。

1948年初夏,那時(shí)候常書鴻在重慶通過于右任、梁思成、郭沫若等文藝界人士的再次呼吁,保住了敦煌藝術(shù)研究所,帶常沙娜姐弟倆及新招集來(lái)的工作人員又返回了莫高窟,恢復(fù)了以前的工作和生活。一天,葉麗華果真來(lái)到了莫高窟,常書鴻父女見到她都感到驚訝,也很感動(dòng)。葉麗華對(duì)常書鴻說(shuō),她要實(shí)現(xiàn)三年前在蘭州時(shí)許下的愿望。常書鴻當(dāng)時(shí)很矛盾:常沙娜這個(gè)孩子這樣聰明好學(xué),但自從她母親出走后一直沒有繼續(xù)上學(xué),有機(jī)會(huì)到美國(guó)去接受正規(guī)教育是件好事,但一個(gè)女孩子獨(dú)自去一個(gè)陌生的國(guó)度求學(xué),實(shí)在讓人不放心。

這時(shí),常沙娜已18歲了,是位亭亭玉立、俊秀文雅的大姑娘了。父親征求了常沙娜自己的意見。常沙娜低頭考慮了一會(huì)兒說(shuō):“爸爸當(dāng)年也曾在法國(guó)留過學(xué),女兒現(xiàn)在也長(zhǎng)大了,既然這位外國(guó)老人這樣的真心真意,女兒也愿意去國(guó)外學(xué)知識(shí),長(zhǎng)長(zhǎng)見識(shí),和爸爸一樣作一位有真才實(shí)學(xué)的畫家。”聽了常沙娜的話,父親點(diǎn)點(diǎn)頭,最終決定讓常沙娜跟隨葉麗華去美國(guó)留學(xué)。在常沙娜留學(xué)的事上,父親想得非常周全仔細(xì)。為了讓常沙娜到美國(guó)那邊沒有語(yǔ)言障礙,他特意和在南京大學(xué)外文系任教的好友呂斯伯聯(lián)系,讓常沙娜到南京中央大學(xué)外文系學(xué)習(xí)了半年英語(yǔ),因?yàn)槌I衬葧?huì)說(shuō)法語(yǔ),所以學(xué)起英語(yǔ)來(lái)一點(diǎn)不費(fèi)事,半年下來(lái)已能說(shuō)一口流利的英語(yǔ)了。另外,父親還專門請(qǐng)了一個(gè)相熟的律師寫了一個(gè)法律合同,主要是保證葉麗華給常沙娜提供美國(guó)四年的學(xué)習(xí)、生活費(fèi)用并做常沙娜的監(jiān)護(hù)人。

常沙娜記得那是9月份,父親帶著弟弟嘉陵為她赴美國(guó)送行。父親為她買了一只隨身攜帶的牛皮小箱子,并親自用油畫筆在箱子上寫上了“沙娜”兩個(gè)字。在離開的那一瞬間,常沙娜回首看了父親一眼,發(fā)現(xiàn)父親一夜之間仿佛蒼老了許多,他才45歲,可一頭發(fā)絲已經(jīng)花白,面容憔悴,原來(lái)挺拔結(jié)實(shí)的身體也開始有些駝了。

這一年,常沙娜離開了敦煌,離開了父親和弟弟,在大洋彼岸的美國(guó)開始了自己的留學(xué)之路。

1948年10月,常書鴻父女在南京逗留期間一同散步

在美國(guó)波士頓留學(xué)的日子

在美國(guó),常沙娜進(jìn)入了著名的波士頓美術(shù)博物館附屬美術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)繪畫。波士頓美術(shù)博物館當(dāng)時(shí)是美國(guó)最大的美術(shù)陳列室,匯集了亞洲、非洲、歐洲的大量古代和近代的繪畫藝術(shù)珍品。有許多優(yōu)秀的畫家、雕塑家聚集在那里,從事創(chuàng)作、研究和教學(xué)工作。它的附屬美術(shù)學(xué)院專門吸收來(lái)自世界各地有美術(shù)特長(zhǎng)的學(xué)生在那里接受系統(tǒng)、正規(guī)、全面的美術(shù)教育。

在那里,常沙娜學(xué)習(xí)了素描、解剖、美術(shù)史等基礎(chǔ)課程。通過學(xué)習(xí),她逐漸了解了希臘、羅馬、埃及、印度、波斯的藝術(shù)發(fā)展史以及這些文明古國(guó)的藝術(shù)與敦煌藝術(shù)淵源相通的地方。知道了意大利的文藝復(fù)興,知道了達(dá)·芬奇、米開朗琪羅、拉斐爾、霍爾本、倫勃朗、馬蒂斯、畢加索等西方著名的藝術(shù)大師和他們的作品、藝術(shù)風(fēng)格,以及敦煌藝術(shù)與這些西方藝術(shù)大師的作品相比,在藝術(shù)表現(xiàn)技法上的異同和先進(jìn)性。這些知識(shí)的學(xué)習(xí)讓常沙娜受益非淺,開闊了她的視野,提高了她的藝術(shù)理論水平和對(duì)藝術(shù)的感性認(rèn)識(shí),同時(shí)也讓她進(jìn)一步理解、認(rèn)識(shí)了敦煌藝術(shù)。

但是常沙娜并不喜歡那里的美術(shù)寫生課,因?yàn)槟欠N抽象的教學(xué)方式對(duì)她來(lái)說(shuō)很不適應(yīng)。一上美術(shù)寫生課,老師只放古典音樂,沒有寫生的對(duì)象,讓學(xué)生們沉浸入音樂中去尋找創(chuàng)作靈感,感悟到什么便畫什么。這個(gè)時(shí)候常沙娜常常感到無(wú)所適從,不知畫什么好,于是她便不去理睬那些音樂,盡情去畫自己熟悉的敦煌壁畫,所以她的畫板上盡是敦煌的顏色、敦煌的造型、敦煌的風(fēng)格。沒想到老師和同學(xué)們對(duì)常沙娜畫的那些敦煌飛天、菩薩、供養(yǎng)人、佛陀很感興趣,所以常沙娜的美術(shù)寫生課也常常受到老師的贊賞,每次考試都能順利過關(guān)。

在美國(guó)波士頓留學(xué)期間,學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)雖然由葉麗華資助,但常沙娜并不愿意依賴別人生存,到了星期天和假期她常常出去打工掙錢。她在別人家里做家教,給飯店里洗碟碗,還和幾位要好的同學(xué)一塊到附近小工廠里做鐘點(diǎn)工,用自己掙來(lái)的錢改善伙食,買生活和學(xué)習(xí)用品。葉麗華雖然反對(duì)常沙娜外出打工,但對(duì)常沙娜的這一舉動(dòng)心里也暗暗贊賞,常常寫信給常書鴻,表?yè)P(yáng)常沙娜如何地懂事,如何地自立自強(qiáng)。

常沙娜在美國(guó)戶外現(xiàn)場(chǎng)繪制敦煌壁畫局部

1949年,中華人民共和國(guó)成立了,遠(yuǎn)在美國(guó)的常沙娜卻并不知道,因?yàn)殡S著朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)的步步逼近,中美關(guān)系特別緊張。美國(guó)政府對(duì)剛剛成立的新中國(guó)采取經(jīng)濟(jì)、政治、文化封鎖政策,常沙娜與父親的來(lái)信也中斷了,失去了聯(lián)系。1950年常沙娜通過葉麗華的侄女,認(rèn)識(shí)了在美國(guó)的擁護(hù)新中國(guó)的進(jìn)步人士史沫特萊、愛潑斯坦,知道了中國(guó)最新的消息,隨后由她們介紹,常沙娜秘密加入了美國(guó)的中國(guó)留學(xué)生進(jìn)步組織。這年夏天,進(jìn)步留學(xué)生組織在波士頓召集中國(guó)留學(xué)生開了一次夏令營(yíng)聚會(huì),會(huì)上號(hào)召大家回去建設(shè)新中國(guó)。不久,留美中國(guó)留學(xué)生中就掀起了一個(gè)回國(guó)熱潮。那時(shí)候,不論是學(xué)文的、學(xué)理的、學(xué)藝術(shù)的,大家見面第一句話就是:打算什么時(shí)候回去,坐幾號(hào)船回去。大家紛紛打好行李,購(gòu)買船票,加入到回國(guó)的隊(duì)伍中。

其時(shí),正在波士頓博物館附屬美術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)繪畫的常沙娜也坐不住了,回國(guó)的念頭一次次地涌上心頭。雖說(shuō)離開祖國(guó)、離開敦煌只有兩年多時(shí)間,但她無(wú)時(shí)無(wú)刻不牽掛那里的一切。而且和父親、弟弟通信也中斷了,他們現(xiàn)在的情況怎樣,這讓常沙娜很是掛念和不安。中華人民共和國(guó)已經(jīng)成立了,身邊的同胞們都一個(gè)接一個(gè)回國(guó)去了,整個(gè)波士頓留下的中國(guó)留學(xué)生已寥寥無(wú)幾,國(guó)家正需要大家回去建設(shè)呀!常沙娜想:自己雖然沒有完成學(xué)業(yè),但也是一名熱血青年,回去也能為百?gòu)U待興的祖國(guó)建設(shè)盡一份微薄之力。終于,她做出了決定:回國(guó)去。

聽了常沙娜要回國(guó)的打算,葉麗華表示反對(duì),她說(shuō):“沙娜,你不能沒有完成學(xué)業(yè)就回去呀,當(dāng)初我給你爸爸保證是讓你到這邊拿學(xué)位的,你回去了,讓我怎樣給你爸爸交待呀!”歸心似箭的常沙娜流著眼淚說(shuō):“我想念我的祖國(guó),也想念爸爸和弟弟,我也很想回去為我的祖國(guó)做些事。”葉麗華還是堅(jiān)持不讓常沙娜回國(guó),她想方設(shè)法和遠(yuǎn)在中國(guó)的常書鴻聯(lián)系,以阻止常沙娜回國(guó)。但常沙娜決心已定,她偷偷背著葉麗華又在外面打工, 掙回家的路費(fèi)。她白天給人家做小時(shí)工,看管孩子,晚上到一家瓷器工廠描陶瓷畫,三個(gè)月時(shí)下來(lái)她攢了300美金。

1950年11月,常沙娜打好行李買了回國(guó)的船票,乘坐三等艙,告別美國(guó)波士頓,踏上了回國(guó)之路。

1950年11月,常沙娜乘威爾遜船返回祖國(guó)途中

梁思成不拘一格用人才

1950年底,常沙娜乘輪船從美國(guó)到達(dá)香港。在香港,她通過在《大公報(bào)》工作的一位堂姐與父親終于取得了聯(lián)系。

那時(shí)候,敦煌藝術(shù)研究所由解放軍西北軍政委員會(huì)接管后,歸屬了政務(wù)院文教委員會(huì)文化事業(yè)管理局管理,改名為“敦煌文物研究所”,父親仍然被任命為所長(zhǎng)。第二年的元月,作為抗美援朝運(yùn)動(dòng)中愛國(guó)主義教育內(nèi)容之一,決定由新成立的敦煌文物研究所在北京故宮博物館舉辦一次敦煌文物展覽,父親和研究所的工作人員都趕到北京籌備布展的事。常沙娜來(lái)到北京見到父親后,顧不上細(xì)敘兩年多的父女離別親情,也立即參加到這項(xiàng)活動(dòng)中。

這次展覽活動(dòng)搞得相當(dāng)隆重,國(guó)家社會(huì)文化事業(yè)管理局局長(zhǎng)鄭振鐸親自主持布展活動(dòng),歷史博物館、北京大學(xué)、清華大學(xué)、中央美術(shù)學(xué)院、中國(guó)科學(xué)院考古研究所的許多學(xué)者、專家都親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。常沙娜和繼母李承仙、歷史博物館的同志負(fù)責(zé)編排布置,常沙娜設(shè)計(jì)制作了莫高窟的外觀模型。這次展覽中不但有寫經(jīng)、絹畫、彩塑,還有研究所工作人員這些年臨摹的敦煌壁畫3655幅。經(jīng)過五個(gè)多月的緊張工作,于1951年4月初籌備就緒。

展覽會(huì)場(chǎng)設(shè)在故宮午門城樓上,開展后前來(lái)參觀的文化界人士、學(xué)生和群眾絡(luò)繹不絕,周總理和一些中央機(jī)關(guān)、政務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)也參觀了展覽。

清華大學(xué)教授梁思成是常書鴻的老朋友,聽到敦煌文物展覽會(huì)開展后,也和夫人林徽因興致勃勃地來(lái)參觀。那時(shí)候梁思成已年過花甲,體質(zhì)很弱,林徽因有肺病身體也不好,但兩個(gè)人還是互相攙扶著登上了故宮午門城樓,認(rèn)真地觀看了畫展。看著眼前氣勢(shì)恢宏、絢麗輝煌的敦煌文物和壁畫臨摹作品,聯(lián)想到常書鴻他們這些年含辛茹苦的工作,梁思成和林徽因很是激動(dòng)。

當(dāng)時(shí)梁思成擔(dān)任清華大學(xué)營(yíng)建系主任,百?gòu)U待興之時(shí),清華大學(xué)正是需要人才的時(shí)候,聽到常沙娜剛從美國(guó)波士頓留學(xué)回來(lái),梁思成很高興,當(dāng)即便向常書鴻建議要常沙娜到清華大學(xué)工作。那時(shí)候常書鴻本想讓女兒繼承父業(yè),從事繪畫,但看梁思成教授這樣誠(chéng)懇舉薦,另外常沙娜剛從美國(guó)回來(lái),工作也沒著落,便同意了。

雖然常沙娜在美國(guó)波士頓留學(xué)兩年,并沒有拿到畢業(yè)文憑,但梁思成并不在乎這些。他看重的是常沙娜的藝術(shù)才華,賞識(shí)的是常沙娜在敦煌藝術(shù)方面的造詣和功底。他向清華大學(xué)校委會(huì)特別推薦了常沙娜,隨后常沙娜被破格聘任為清華大學(xué)營(yíng)建系助教。

從此常沙娜走上大學(xué)講臺(tái),從事起了美術(shù)教育工作,這一干就是47個(gè)年頭。

從亞非會(huì)議禮品設(shè)計(jì)到北京十大建筑

在清華大學(xué),常沙娜在梁思成教授麾下工作,主要任務(wù)是協(xié)助林徽因教授研究和改造北京的工藝美術(shù)。

在敦煌藝術(shù)肥沃土壤上成長(zhǎng)起來(lái)的常沙娜,在清華大學(xué)受到梁思成、林徽因兩位學(xué)者的熏陶指導(dǎo),她在建筑設(shè)計(jì)和工藝美術(shù)設(shè)計(jì)方面的才華也日益成熟和突現(xiàn)出來(lái)。“如何把敦煌傳統(tǒng)藝術(shù)運(yùn)用于建筑、運(yùn)手于設(shè)計(jì)”,這是梁思成和林徽音經(jīng)常對(duì)常沙娜說(shuō)的話,按照這條路線,常沙娜認(rèn)真扎實(shí)、孜孜不倦地走了起來(lái)。她反復(fù)研究敦煌莫高窟從北魏至宋元的石窟建筑特色、彩塑造型技巧及45000平方米壁畫中不同朝代繪畫藝術(shù)風(fēng)格,并把敦煌藝術(shù)中的建筑裝飾設(shè)計(jì)與西方建設(shè)藝術(shù)、現(xiàn)代工藝設(shè)計(jì)加以對(duì)照,努力使敦煌藝術(shù)與建筑設(shè)計(jì)完美地結(jié)合起來(lái)。這樣逐漸形成了她自己獨(dú)特而又富含傳統(tǒng)藝術(shù)的設(shè)計(jì)風(fēng)格。

1953年院系調(diào)整,清華大學(xué)工藝美術(shù)方面的人才并入了中央美術(shù)學(xué)院實(shí)用美術(shù)系,常沙娜隨之轉(zhuǎn)入了中央美術(shù)學(xué)院。第二年亞非會(huì)議召開前夕,外交部決定讓中央美術(shù)學(xué)院設(shè)計(jì)制作一批在亞非會(huì)議上贈(zèng)送的禮品。這是中華人民共和國(guó)成立后中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人第一次參加這樣盛大而有重大意義的國(guó)際會(huì)議,贈(zèng)送的禮品代表了中國(guó)的形象,所以對(duì)禮品設(shè)計(jì)制作的工作,外交部和中央美術(shù)學(xué)院的領(lǐng)導(dǎo)非常重視,最后經(jīng)過篩選,常沙娜和另外兩名同志被確定為具體設(shè)計(jì)人。在設(shè)計(jì)這些禮品時(shí),常沙娜充分發(fā)揮了自己“敦煌式”的設(shè)計(jì)風(fēng)格,把敦煌壁畫中的飛天伎樂、蓮花、卷草等圖案巧妙地設(shè)計(jì)到景泰藍(lán)上。這些具有濃郁敦煌藝術(shù)氣息的禮品制作出來(lái)后,很受外交部領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的喜愛認(rèn)可。1955年4月,這些精美的禮品隨周總理和陳毅元帥帶到印尼萬(wàn)隆的亞非會(huì)議上贈(zèng)送給第三世界的國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人。那些國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人端詳著手中具有敦煌藝術(shù)風(fēng)格的工藝品,愛不釋手,贊美連聲。

1956年,隨著國(guó)內(nèi)建設(shè)步伐的加快,培養(yǎng)一大批實(shí)用的工藝美術(shù)方面的人才成了當(dāng)務(wù)之急。這一年經(jīng)國(guó)務(wù)院和國(guó)家教育部研究決定,成立了中央工藝美術(shù)學(xué)院,常沙娜等第一批原在中央美術(shù)學(xué)院實(shí)用美術(shù)系的同志,作為第一批師資力量轉(zhuǎn)入了中央工藝美術(shù)學(xué)院。

隨后1957年為了迎接建國(guó)十周年,國(guó)家決定在北京建設(shè)人民大會(huì)堂、歷史博物館、北京工人體育館、民族宮等十大建筑。剛剛成立起來(lái)的中央工藝美術(shù)學(xué)院的師生們承擔(dān)了“十大建筑”的主要設(shè)計(jì)工作。當(dāng)時(shí)中央工藝美術(shù)學(xué)院的老師和學(xué)生總共加起來(lái)才五十多人,大家來(lái)到建設(shè)工地上,結(jié)合教學(xué)實(shí)踐大干了起來(lái),這一干就是四年。那時(shí)候,周總理是“總設(shè)計(jì)師”,按照總理的意見是:這些建筑的設(shè)計(jì)、裝璜既要能充分體現(xiàn)傳統(tǒng)的民族風(fēng)格,又要能展示出現(xiàn)代氣息,能代表中國(guó)的生機(jī)和活力。

1951年,常沙娜在林徽因先生指導(dǎo)下設(shè)計(jì)的景泰藍(lán)燈座、盒子、盤等配套產(chǎn)品

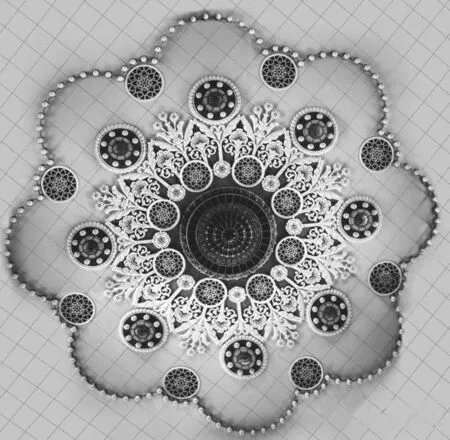

常沙娜在這次大規(guī)模的建設(shè)設(shè)計(jì)、裝飾中,巧妙而又大膽地運(yùn)用了敦煌的元素,使敦煌藝術(shù)第一次運(yùn)用到現(xiàn)代建筑上。敦煌壁畫的顏色、圖案,敦煌彩塑的造型、姿態(tài),通過她的手,像長(zhǎng)了翅膀似的從敦煌莫高窟飛到了這些建筑的硫璃瓦上、天花板上、門窗上、梁柱上、飛檐上。在設(shè)計(jì)人民大會(huì)堂宴會(huì)廳頂部天花板上的圖案時(shí),許多設(shè)計(jì)專家都犯了愁,因?yàn)檠鐣?huì)廳頂?shù)奶旎ò甯叨諘纾厦媸且槐K盞巨大的燈,如果設(shè)計(jì)成傳統(tǒng)的宮燈模式,會(huì)顯得死板而又絢亂;如果設(shè)計(jì)成遼闊的星空模式,又顯得過于單調(diào),沒有藝術(shù)氣氛。

常沙娜在設(shè)計(jì)時(shí)巧妙地采用了敦煌唐代壁畫中的藻井圖案:圓形的花紋豐富、精致祥瑞,五彩斑瀾的圖案包圍在大燈四周,配上光電照明、通風(fēng)等現(xiàn)代裝飾材料后,顯得莊重華貴、綺麗精美,這一設(shè)計(jì)方案立即得到了大家一致贊同。設(shè)計(jì)出來(lái)后,受到了黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的贊賞好評(píng),成為敦煌藝術(shù)運(yùn)用于現(xiàn)代建筑裝飾中的一大典范之作。

參加北京十大建筑建設(shè)設(shè)計(jì)的四年時(shí)間,進(jìn)一步鍛煉了常沙娜。敦煌藝術(shù)第一次成功地大量運(yùn)用于現(xiàn)代建筑,也為常沙娜今后的藝術(shù)之路開啟了一扇大門。

常沙娜參與設(shè)計(jì)的人民大會(huì)堂宴會(huì)廳天頂花燈

與敦煌連在一塊的親情

因?yàn)槎鼗停驹撈狡届o靜、團(tuán)團(tuán)圓圓的家庭發(fā)生了料想不到的變化:父親癡守敦煌,母親離家私奔,常沙娜輟學(xué)后留學(xué)美國(guó),弟弟嘉陵寄養(yǎng)他人家中。但是,十幾年過去后,一家人的命運(yùn)卻發(fā)生了迥乎不同的變化。

父親常書鴻是浙江杭州人,人們對(duì)杭州人有個(gè)特殊的稱謂是“杭鐵頭”,就是說(shuō)杭州人干事很執(zhí)著,像長(zhǎng)著硬鐵頭一樣鍥而不舍,不成功誓不罷休。常書鴻就是這樣一個(gè)典型人物。他出生在山青水秀,有“上有天堂,下有蘇杭”之稱的西子湖畔,但卻一頭扎進(jìn)荒漠戈壁,在條件艱苦的敦煌莫高窟一干就是半個(gè)多世紀(jì),期間經(jīng)歷了妻離子散、顛沛貧困等許多磨難艱辛,卻依然沒有改變他保護(hù)和研究敦煌藝術(shù)的信心和決心。

《法華經(jīng)變化城喻品》莫高窟第217窟,常書鴻臨摹

常書鴻臨摹第103窟

常書鴻一生不抽煙、不喝酒,也不喜歡游山玩水,他的愛好就是傳統(tǒng)文化、敦煌藝術(shù)。剛到莫高窟的那些年,為了清除流沙,修復(fù)洞窟,他像農(nóng)夫一樣挑沙子,打土坯,搭架子,修簡(jiǎn)易棧道。那時(shí)候在洞窟里臨摹壁畫,要忍受黑暗和寒冷、炎熱的煎熬,但他一呆就是大半天時(shí)間。為了搞清經(jīng)變圖的內(nèi)容,他還學(xué)念經(jīng)文,獨(dú)自一人呆在洞窟里面壁琢磨。為了進(jìn)入最高的第196窟,在沒有通道可上的條件下,他讓人用繩子捆住雙腳,懸空從山頂距地面30多米的高空往下溜。

1951年,常書鴻到北京籌備敦煌文物展時(shí),住在天安門內(nèi)的西班房里,開門便可到中山公園,但他從來(lái)不去逛。“文革”期間,他受到迫害,“造反派”不讓他從事敦煌研究,讓他清掃洞窟積沙。但在每天清掃洞窟時(shí)他都仔細(xì)地觀察壁畫,還發(fā)現(xiàn)了壁畫變色這個(gè)不容忽視的問題。1982年,常書鴻調(diào)往國(guó)家文物局擔(dān)任顧問,遷居北京,但依然心系敦煌,他在屋子里掛滿了風(fēng)鈴,以此來(lái)模仿莫高窟九層樓上鐵馬叮當(dāng)?shù)那榫啊<幢愕搅?994年病重期間,當(dāng)文化部和國(guó)家文物局的領(lǐng)導(dǎo)去看望他時(shí),他還表達(dá)了要繼續(xù)敦煌研究的心愿。

常書鴻不僅在事業(yè)上執(zhí)著追求,給子女的愛也很深厚。在莫高窟生活的艱苦日子里,冬天,工作繁忙中還常常不忘給常沙娜姐弟倆弄來(lái)柴草燒熱炕頭。別人送他的水果,他總是舍不得吃,儲(chǔ)藏在地窯里,慢慢拿出來(lái)給正在長(zhǎng)身體的常沙娜姐弟倆補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)。母親離家出走后,常書鴻在工作之余都盡量抽出時(shí)間照料常沙娜姐弟倆的生活。后來(lái)為了讓常沙娜姐弟倆有人細(xì)心照料,他還想辦法雇了一個(gè)保姆。弟弟嘉陵經(jīng)常生病,常書鴻總是想方設(shè)法弄來(lái)藥給嘉陵治病,去重慶的路上,他怕嘉陵吃藥受涼,把小水瓶一直藏在腋下暖著。

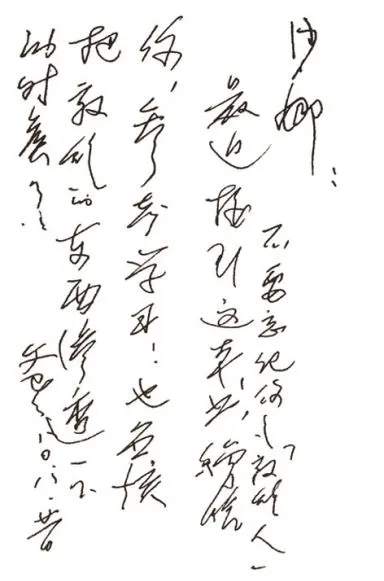

常書鴻一生經(jīng)歷坎坷,受盡磨難,他對(duì)子女教育非常嚴(yán)格。常沙娜記得自己十幾歲時(shí),做錯(cuò)了事還會(huì)挨父親的耳光,弟弟有一次做錯(cuò)了事,父親就罰他跪搓板思過。一直到自己參加了工作,做了中央工藝美術(shù)學(xué)院院長(zhǎng),父親還常常給她寫信教導(dǎo)她,毫不留面子地指出她的缺點(diǎn)。1980年8月21日,76歲的常書鴻在給她的一封信箋上寫道:“常沙娜,不要忘記你是‘敦煌人’,……也應(yīng)該把敦煌的東西滲透一下的時(shí)候了。”

1980年8月21日,常書鴻給常沙娜的信

與父親卓有成就的一生相比,母親的一輩子是暗淡無(wú)色的,甚至是帶著對(duì)丈夫、對(duì)子女的歉疚懺悔而去世的。但作為女兒,常沙娜最終還是原諒了母親,并且在十九年后還專門探望了母親,寄錢資助在困境中生活的母親。

1945年,母親陳芝秀私奔南歸,回到了家鄉(xiāng)杭州,舒適的日子沒有過多久,命運(yùn)便向更糟糕的地步發(fā)展了。中華人民共和國(guó)成立后,她私奔結(jié)婚的那位國(guó)民黨小軍官趙忠清,由于歷史上的許多劣跡被判入獄,她也被打成了歷史反革命家屬而被視為另一類人。生活的窘困隨之而來(lái)。由于有敦煌負(fù)情私奔的事,再加上反革命家屬的帽子,身為雕塑家的她已沒有勇氣去求以前的熟人幫助了,只好隱姓埋名,艱難度日。不久,趙忠清病死于獄中,她又改嫁了一個(gè)工人,生活卻越發(fā)困苦。為了生存,她給人家洗衣服、當(dāng)傭人,掙扎生活在社會(huì)最低層。

1964年,在中央工藝美術(shù)學(xué)院任教的常沙娜帶著學(xué)生到杭州寫生,在杭州大伯父常書林那里了解到母親的蹤跡。然后她去探望了母親一次。這是相隔十九年后的相見,面前的母親早已沒了當(dāng)年留學(xué)法國(guó)時(shí)女雕塑家時(shí)髦的樣子,變成了一位面容清瘦蒼黃、刻滿皺紋,目光呆滯、神情木訥的老太太。母親見到常沙娜后,一遍又一遍地說(shuō):“沙娜,我對(duì)不起你們,我今天這樣,是上天的懲罰。”常沙娜極力控制著自己的感情,她沒有責(zé)怪母親一句話。十九年之后的母女相見沒有擁抱,沒有激動(dòng)的眼淚,常沙娜懷著無(wú)限的悵然和酸楚與母親輕聲寒喧了一陣,然后便告辭而去。

回到北京后,常沙娜每月都給母親寄去一些錢,因此在文化大革命中被視為與反革命家屬的生母劃不清界線而遭到批斗。母女的聯(lián)系又因此中斷了十年。“文革”結(jié)束后,常沙娜再次走上了工作崗位,母親打聽到了她的地址,寫信訴說(shuō)自己的生活困苦。于是常沙娜又恢復(fù)了給母親寄錢。母親每收到錢便給常沙娜寫一封信,向女兒說(shuō)許多感謝的話。有一次,她在信中很幸福地告訴常沙娜:她用收到的錢買了兩袋奶粉,補(bǔ)充了營(yíng)養(yǎng),買了一個(gè)熱水袋,溫暖了身體。1979年底,常沙娜給母親寄了年底的最后一筆錢后,久久沒收到來(lái)信,從干媽馬光璇的電報(bào)中才知道母親突發(fā)心臟病去世了。聽到這個(gè)消息,常沙娜忍不住流下了眼淚。

后來(lái)常沙娜把母親去世的消息告訴了父親,父親聽后神情愕然,連連問了好幾遍:“去世了?去世了?”幾十年過去了,父親其實(shí)在內(nèi)心深處也寬恕了母親,后來(lái)在他的《九十春秋——敦煌五十年》里寫道:“當(dāng)年莫高窟生活艱苦,自己沒有重視妻子的情緒,沒有解開她的思想疙瘩。”

在回憶往事時(shí),常沙娜多次談到從小和她相依為命的弟弟嘉陵,她說(shuō):“弟弟很樸實(shí)憨厚,人也聰明,但可惜的是因?yàn)榧彝ズ汀母铩瘎?dòng)亂的原因,被耽誤了前程。”

常沙娜比弟弟常嘉陵整整大10歲,母親離家出走后,弟弟一直由常沙娜照顧。1948年常沙娜去美國(guó)留學(xué),嘉陵暫時(shí)被送到大伯家撫養(yǎng)。1951年,常沙娜從美國(guó)留學(xué)提前回來(lái),又把嘉陵接到北京讀書。因?yàn)楫?dāng)時(shí)父親已組織了新的家庭,且遠(yuǎn)在千里之外的敦煌,無(wú)法照顧弟弟,于是常沙娜“長(zhǎng)姐為母”,成了弟弟嘉陵身邊唯一的依靠和親人。

弟弟先在北京香山小學(xué)念小學(xué),隨后讀初中、高中,因?yàn)檫@個(gè)階段常沙娜忙于亞非會(huì)議禮品設(shè)計(jì)和北京十大建筑的建設(shè)設(shè)計(jì),也不能天天顧及弟弟,弟弟便一直住校,只有到了周日才跑到姐姐家小聚一場(chǎng)。1963年,弟弟高中畢業(yè),沒有考上大學(xué)。這時(shí)父親已兼任了蘭州藝術(shù)學(xué)院院長(zhǎng),寫信讓嘉陵到蘭州讀書。但弟弟卻很好強(qiáng),不愿生存在父親的耀眼光環(huán)里,跑去參了軍,成了一名汽車兵。但沒想到命運(yùn)卻很不順,臨近入黨提干時(shí),文化大革命開始了,受父親“資產(chǎn)階級(jí)學(xué)術(shù)權(quán)威”罪名和姐姐挨斗的影響,軍旅夢(mèng)化作一場(chǎng)空。1968年,嘉陵從軍隊(duì)復(fù)員分到北京海淀區(qū)農(nóng)業(yè)局開車,找了一位賢慧樸實(shí)的農(nóng)村姑娘成了家,從此過起平淡的普通人生活。

弟弟嘉陵為人謙遜憨厚,在人面前從來(lái)不說(shuō)自己是一代敦煌學(xué)專家、大藝術(shù)家常書鴻的兒子,只說(shuō)我有個(gè)姐姐叫常沙娜。但是他對(duì)父親卻很孝順。80年代初,父親調(diào)任國(guó)家文物局顧問,到北京后住房一下子未落實(shí),嘉陵兩口子便騰出位于海淀區(qū)家里最寬敞的西廂房,接父親和繼母小住了半年。父親和繼母搬到新家后,他還常常跑去看望,為父親和繼母買米買面買菜。

20世紀(jì)60年代,常書鴻與兒子常嘉陵

弟弟嘉陵雖然沒有像姐姐常沙娜那樣事業(yè)有成、生活在敦煌藝術(shù)的光環(huán)里,但平淡的生活也同樣快樂實(shí)在、幸福愜意。他與姐姐一直很親,經(jīng)常去常沙娜家里,幫姐姐干這干那。

常沙娜和丈夫崔泰山結(jié)婚照

算起來(lái)我還是很幸運(yùn)的

1957年,常沙娜已26歲了,那時(shí)候這個(gè)年齡的許多姑娘早已結(jié)婚生育做媽媽了,但在中央工藝美術(shù)學(xué)院工作的常沙娜一心撲在事業(yè)上,根本沒心思去談情說(shuō)愛。北京十大建筑修建期間,常沙娜參加建設(shè)設(shè)計(jì)工作,更加忙碌了,但沒想到就在這最忙的時(shí)候,愛情卻悄悄地降臨了。

那年10月,父親因?yàn)橐I備赴日本舉辦“敦煌藝術(shù)展”的事住在北京。一天,常沙娜從忙碌的工作中抽出時(shí)間去看望父親,在父親那里認(rèn)識(shí)了外交部對(duì)外文化交流協(xié)會(huì)的日語(yǔ)翻譯崔泰山。崔泰山是朝鮮族人,是常書鴻訪問日本的翻譯,小伙子文質(zhì)彬彬、樸實(shí)憨厚的言談舉止給常沙娜留下了很好的印象。幾次交住下來(lái),兩人感覺十分投緣,不知不覺地便相愛了。那時(shí)候崔泰山也已30歲,都到了談婚論嫁的年齡,第二年,兩人結(jié)了婚。

結(jié)婚后,一心干事業(yè)的常沙娜試探著給丈夫崔泰山提出“約法三章”:一不做飯;二先不要孩子;三不做家務(wù),沒想崔泰山竟心甘情愿地接受,全應(yīng)允下來(lái)。在與丈夫共同生活的三十多年里,兩人都忙,常沙娜忙于教學(xué)或出差,丈夫也常常出國(guó),但兩人的感情特別好,丈夫履行承諾,遵循“約法三章”,回到家里總是默默地承擔(dān)了所有家務(wù),還經(jīng)常照顧常沙娜的生活,使常沙娜有了更多的時(shí)間專心用于工作和研究。回憶起這些,常沙娜總是無(wú)限感激地說(shuō):“沒有丈夫的身后支持,自己不可能取得今天這些成績(jī),自己的成績(jī)里也有丈夫的一半。”

丈夫崔泰山除了在工作、生活上支持照顧她外,在精神上給她的支持也是極大的。“文革”中,常沙娜因?yàn)樯诜▏?guó),曾留學(xué)美國(guó),名字也很洋氣,又有個(gè)“資產(chǎn)階級(jí)學(xué)術(shù)權(quán)威”的父親,所以就有了一個(gè)順口溜:“法國(guó)生,美國(guó)長(zhǎng),徹頭徹尾資產(chǎn)階級(jí)小姐,常沙娜……”每次遭受批斗后,常沙娜拖著疲憊不堪的身子回到家中,丈夫總是想盡設(shè)法安慰她,說(shuō):“我永遠(yuǎn)和你在一起,不管發(fā)生了任何事。”丈夫的安慰鼓舞了她生活的信心,使她從那段艱苦的日子里挺了過來(lái)。那時(shí)候,她不再對(duì)工作抱希望,于是決定生孩子,卻先后兩次分別因勞累和批斗受驚嚇而流產(chǎn)。

在“文革”遭受批斗和下放勞動(dòng)的日子,常沙娜還是保持著自己實(shí)實(shí)在在做人、踏踏實(shí)實(shí)做事的人格品質(zhì),于是出現(xiàn)了不少有趣的小插曲。在憶苦思甜時(shí),別人說(shuō)自己小時(shí)候吃草根、喝野菜湯,常沙娜總是誠(chéng)實(shí)地說(shuō):自己在法國(guó)喝牛奶,只是在敦煌吃過苦,所以被認(rèn)為是資產(chǎn)階級(jí)溫床上成長(zhǎng)起來(lái)的寄生蟲,應(yīng)該好好勞動(dòng)改造。下放勞動(dòng)時(shí),別人挑水總是半桶半桶挑,常沙娜認(rèn)為既然勞動(dòng)改造,我就好好勞動(dòng)改造自己,總是滿滿兩桶挑。為此,“文革”后,連父親也寫信批評(píng)她“做事太死板,不靈活”。

20世紀(jì)70年代初期,政治氛圍稍見寬松,身在河北農(nóng)場(chǎng)下放的常沙娜終于可以重新拿起畫筆,到田間去畫她平生最愛的花朵。她畫花生花、土豆花和一些不知名的小花,感受著重獲自由的喜悅。

“文革”后期,常沙娜隨中央工藝美院全體人員回京,終于以45歲“高齡”平安生下兒子小暉。“文革”耽誤了十年的好光陰,常沙娜更加珍惜時(shí)間,加倍努力工作,事業(yè)上取得了一個(gè)又一個(gè)成績(jī),由教授被提拔為系主任、副院長(zhǎng)。1983年,常沙娜被任命為中央工藝美院新一任院長(zhǎng),一干就是十五年。這期間,她還被選為中共十二大、十三大代表,第七、八、九屆全國(guó)人大代表和第九屆全國(guó)人大常委,中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)副主席等職。走上了領(lǐng)導(dǎo)崗位的常沙娜更忙了,丈夫像以前那樣一回到家里便管孩子做家務(wù),默默地支持著她的工作。雖然忙,到了周末如果沒有特殊的事情,她總要和丈夫帶上孩子,一家三口人去轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)街、逛逛公園,輕松一下,過得其樂融融。

1991年,常沙娜和父親

1989年和2008年,常沙娜分別經(jīng)歷了老伴病逝和患乳腺癌的傷痛,但都挺了過來(lái)。談到這里,她說(shuō):“人的一生,事業(yè)也罷,婚姻、家庭也罷,總是在不幸與幸運(yùn)的交替中進(jìn)行,算起來(lái)我還是幸運(yùn)的一個(gè)。”

1998年,常沙娜從中央工藝美術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)崗位上退下來(lái)后,作為學(xué)者,她依然帶研究生,從事美術(shù)教育與創(chuàng)作研究工作。沒了行政事務(wù)纏身,她把許多與自己專業(yè)、研究無(wú)關(guān)的社會(huì)活動(dòng)和應(yīng)酬都盡量推辭掉了,把大量時(shí)間用在了培養(yǎng)人才和創(chuàng)作研究上。對(duì)于敦煌,她來(lái)的次數(shù)更多了,她形象地比喻說(shuō):“我這些年就像一只燕子,總在北京和敦煌之間飛來(lái)飛去。”

2014年,常沙娜帶領(lǐng)學(xué)生整理出版了《中國(guó)敦煌歷代裝飾圖案》,并分別在北京和敦煌舉辦了展覽。2016年5月24日,“常沙娜敦煌圖案研究設(shè)計(jì)工作室”在敦煌研究院掛牌。2017年3月8日,由中國(guó)美術(shù)館、清華大學(xué)主辦,敦煌研究院協(xié)辦的“花開敦煌——常沙娜藝術(shù)研究與應(yīng)用展”在北京中國(guó)美術(shù)館隆重開展。這是入春以來(lái)中國(guó)美術(shù)館人氣最高的展覽,常沙娜在敦煌和北京的老友以及她的幾代學(xué)生紛紛前往共襄盛事。

每次來(lái)敦煌,常沙娜總是腳步不停,按捺不住心情的激動(dòng),總要去看少年時(shí)代臨摹過壁畫的珍貴洞窟;去看曾與家人共同生活過的黃泥小屋;去看“敦煌守護(hù)神”父親常書鴻先生的墓地……她說(shuō):“每次回來(lái),處處都給了我很多回憶,莫高窟以及敦煌市區(qū)日新月異的變化,讓我感受到歷史的長(zhǎng)河很源遠(yuǎn),一個(gè)人,一個(gè)時(shí)代其實(shí)很短促,不能停止不前,陶醉在以前的輝煌中,要趕快做事。”

晚年常沙娜