歷史嬗變與現實抉擇:近代中國民族學學科建制的發展變遷與理性反思

向亞雯

(1.湖北民族學院 教育學院,恩施 445000;2.廈門大學 教育研究院,廈門 361005)

學科是一個歷史的范疇,是一個伴隨高等教育實踐活動不斷豐富和發展的概念。審視學科發展的歷史不難看出,學科是研究領域制度化和建制化的結果。學者沙姆韋(David Shumway)指出:“19世紀現代學科的涌現,全賴17世紀和18世紀新建制和新踐行的發展。”[1]中國現代意義上的學科,無一例外都是舶來品。中國近代大學發展的歷程從某種意義上來說也是學科產生和發展、學科建制逐步完善的過程。何為學科建制?建制是“按編制編成的軍隊各種組織及其隸屬關系”[2]。在此意義上,周川教授認為“大學建制”是大學的編制系列及其組織形式,具體指的是大學里學科專業的編制方式及其組織形式[3]。本文將大學建制的概念演繹到學科建制中,認為學科建制指的是“學科的編制系列及其組織形式”。其中學科的編制系列包括學科門類、層次、數量的設置等;學科的組織形式既包括大學內部的講座、院系、研究所等基層學術組織,也包括大學之外的學會、專門研究機構、圖書資料中心和學科專門出版機構等。

我國近代民族學屬于后發外生型,是西學東漸的產物。無論是學科理論還是學科建制,民族學都經歷了從無到有的演變歷程。本文通過總結和梳理近代我國民族學學科建制的發展歷程,分析其特點,以期對當下民族學學科建設提供歷史的借鑒和反思。

一、近代中國民族學學科建制的發展歷程

(一)近代中國民族學學科建制的肇始

民族學作為一門獨立學科出現在19世紀中后期的西方,具體時間各國有所不同,它是伴隨著西方殖民擴張的需要而建立起來的。資產階級為了對殖民地進行有效統治,減緩當地民族激烈的反抗,必須了解他們的民族及其文化,從而做到因俗而治。一些學者通過對殖民地民族及其文化的實地研究和理論探索,逐漸建立了一套規范的概念和操作方法,提出了研究的理論體系,從而建立起一門新的學科——民族學。中國學者自20世紀初就開始介紹西方的民族學及相關的學科理論和方法。但民族學從西方傳入中國之時,由于翻譯差異帶來了名稱上的混雜,比如翻譯成人種學、民種學等。“民族學”概念最早出現在1926年蔡元培發表的《說民族學》一文中。

考察中國近代大學學制的演變歷程,最早關于民族學學科建制的規定出現在1904年清政府頒布實施的《奏定大學堂章程》,其中規定大學堂分為經學科、政法科、文學科、醫科、格致科、農科、工科和商科等8科,下設46門,簡稱“科-門制”,其中文學科中外地理學門下設人種及人類學課程[4]。由于民族學傳入中國初期與社會學、人類學關系密切,很難真正區分,這里的人種及人類學可以算作民族學內容最早出現在大學課程中。1913年《大學規程》頒布,規定大學依《大學令》分為文科、理科、法科、商科、醫科、農科和工科,其中文科哲學門下設社會學課程,地理學門下設人類及人種學課程,理科動物學門下設人類學課程[5]3-6。根據紀寶成的理解,這里的“科”相當于我們現在的學科門類,科下設“門”相當于我們現在所稱的一、二級學科和專業[6]。此外,1913年《高等師范學校課程標準》規定高等師范學校的本科歷史地理部開設考古學和人類學科目,在第三學年設置考古學概要和人類學概要課程各一個學期,每周三課時;《法政專門學校規程》則在政治科開設社會學課程[7]。這一時期的民族學沒有統一的名稱,內容也較為零散,只是作為一門課程歸屬在不同科門下。例如,在1917年北京大學的課程設置中,文科哲學門下設人類學課程、文科中國史學門下設民俗史及宗教史、人類及人種學課程,理科地質門下設人類學課程等[5]98-105。

(二)近代中國民族學學科建制的初步形成

1919年蔡元培在北京大學正式推行“學-系制”,即以“系”代替原來的“門”,同時取消原來“科”的設置,并將性質相近的系合并成“組”[8]。不同于北京大學廢“科-門制”改設學系的做法,東南大學開始采用“科-系制”,其特點在于以學系為主體,將性質相近或相關的學系分別組成文理、教育、農、工、商五科[9]。自此,其他大學紛紛效仿實行“科-系制”,教育部隨后于1924年正式頒布《國立大學校條例》,以法規形式予以確認。《國立大學校條例》將“國立大學校分為文、理、法、醫、農、工、商等科”,要求“國立大學校得設數科或單設一科”、“國立大學校各科分設各學系”[10]。1929年,國民政府頒布《大學組織法》,明確規定“大學分文、理、法、農、工、商、醫各學院。凡具備三學院以上者,始得稱為大學。不合上述條件者,為獨立學院,得分兩科。大學各學院及獨立學院各科,得分若干學系”[11]。根據《大學組織法》的相關規定,社會學系歸屬于大學文學院或獨立學院文科。由此,大學的“院-系制”首次以法律的形式得以確認。

這一時期民族學與社會學、人類學沒有明確的界限,一些高校紛紛成立社會學或人類學系。1922年廈門大學設立社會學系,由美國哥倫比亞大學社會學博士徐聲金、美國漢諾威大學社會學學士林幽等任教,這是中國大學設立社會學系之始[12]59。同年燕京大學設立社會學系,由美國人步濟世擔任首任主任,此后清華大學、嶺南大學、復旦大學、中央大學、大夏大學等也紛紛設立社會學系。其中,清華大學于1926年頒布了《國立清華大學規程》,規定清華大學本科分文、理、法三院共十五系,社會人類學系歸屬于文學院[13]。1929年中央大學當時的校長張乃燕在所做報告“最近中央大學概況”中對當時的學科編制進行了詳細說明,中央大學下設文學院、理學院、法學院、教育學院、醫學院、農學院、工學院和商學院等8個學院,而社會學系歸屬于文學院[14]。1923年南開大學的分科之中,文科設人類學系,這是中國設立人類學系之始[12]64。民族學此時沒有單獨設立學系,仍是作為一門課程出現在大學,但相較于早期民族學內容零散、歸屬于不同學科門類的情況,此時民族學歸屬于社會學系,屬于其主要課程,名稱上常與人類學通用。例如,復旦大學社會學系普通社會學組開設“人類學大綱”課程,人類學組開設“人類學大綱”和“文化人類學”課程[15];廈門大學社會學系開設“人類學”“社會起源與進化”等課程[16];燕京大學社會學系開設“社會人類學”課程,由李安宅主講[17];滬江大學社會學及社會工作系開設“人類學”課程,“研究古代人群文化與種族間文化的傳授、追探人類進化之原理”,還開設“民族與國家”課程,“研究人類種類競爭與國家觀念之奮興以求相當解決方案”[18]。

(三)近代中國民族學學科建制的發展

進入抗戰時期以后,社會學和人類學進一步結合,“社會人類學更明確地以研究邊地少數民族為對象,一般被稱為邊政學或民族學,學科的名稱更見混合”[19]。民族學學科這一時期具有了專門的研究機構和民族學會,出現了相對繁榮。

民族學專門研究機構的建立,可以說既是前期學術研究積累的結果,更是政治形勢造就的。1927年國民政府在南京建立,頒布了《中華民國大學院組織條例》,規定在大學院中設立中央研究院,作為全國最高科研機關,中央研究院下設社會科學研究所,其中第一組為民族學組。同年歷史語言研究所建立,研究機構進行調整,考古學、人類學和民物學歸屬于丙組。這標志著民族學有了專門的、實質性的學術研究機構,與社會學、人類學等學科的分化進一步明顯。在同期可以稱得上專門研究機構的還有傅斯年和顧頡剛創辦的中山大學語言歷史研究所,根據該所章程,所內先后設八個組,其中第七組是人類學及民物學組。專門的研究機構對民族學的發展起到了重要的促進作用:一是在蔡元培的主持下,中央研究院由過去翻譯外文著作、整理中國歷史資料轉向進行田野調查和實證研究。田野調查逐漸發展成為民族學獨特的研究方法,為學科發展提供了方法論基礎。二是培養了一批優秀的中國本土的民族學學者。中山大學語言歷史研究所于1927年開始招收研究生,設有人類學、民族文化、民俗學等十余組。研究生在研究所各教授、導師的指導下開展研究工作[20]。

民族學會是基于當時學術研究的實際需要成立的。一方面,由于交通、通信等方面的限制,學者之間的交流不方便,學術上出現各自為政的狀況。20世紀30年代,民族學研究主要集中在華南、華東和北方地區。另一方面,社會學界于20世紀20年代就開始組織社會學學術團體,1922年成立了中國社會學會,1928年又建立了東南社會學會,1930年中國社會學社在上海成立。身兼民族學家和社會學家的學者看到了學術交流的必要性,因此成立民族學有關機構、加強民族學家之間的聯系與交流,實現全國民族學研究的整體協調發展成為必要。正是在這樣的背景下,1934年夏天,凌純聲、邱長康、徐益棠、黃文山等人發起召開了中國民族學會籌備會,并邀請蔡元培、楊堃等著名學者加入。1934年底中國民族學會在南京中山大學中山院正式成立,1936年民族學會西南分會成立。民族學會促進了學者之間以及與國際學術界的溝通交流,改變了過去單槍匹馬的狀況,開始注重集體研究。

民族學會的成立,意味著民族學在中國由零散的學者研究到初步形成專業的學術團體,形成了濃厚的學術研究氛圍。民族學會這一學術共同體的成立,可以認為是學科建制形成的主要標志之一,它為學科的進一步發展提供了平臺和動力,是民族學研究者相互聯系和交流的橋梁。

二、近代中國民族學學科建制的發展特點

(一)近代民族學學科建制的發展過程,是從培養人才到發展科學研究、服務社會的過程

1904年清政府施行《奏定大學堂章程》,規定了人種及人類學作為一門課程出現在大學中,此時民族學學科主要停留在通過傳播知識來培養人才。這一時期基本上是按照國外的教科書和外國學者的研究著作或譯作來進行講授,比如林紓、魏易合譯的《民種學》,此書是清末京師大學堂所開設人種及人類學課程的教材或主要參考書。

隨著民族學學科在中國的發展,尤其是在成立專門的研究機構和民族學學會之后,民族學不再停留在單純的知識傳播上,開始嘗試結合中國實際情況進行民族學的科學研究和開展社會服務,以期實現學術救國的理想。中央研究院、中山大學等民族學家們曾到華東、華北、東北、西南各地對少數民族和漢族文化群體進行了實地調查,比如民族學組專任研究員凌純聲赴東北調查,調查結果編為《松花江下游的赫哲族》一書,此書被吳文藻譽為“中國民族學家所編著的第一部具有規模的民族志專刊”,體現了“中國民族志專刊應有的水準”[21]。徐益棠視它為“我國近年來最科學的民族調查報告,雖不免尚有缺點,然已造成中國民族學史上破天荒之著作”[22]。1937年,日本策劃鼓動滿蒙獨立,中國出現邊疆危機,民族學得到較快發展和實際應用。學者紛紛深入西藏、新疆和內蒙古等邊疆和少數民族地區做調查,由此促成了中國民族學界研究邊疆和少數民族的傳統并延續至今。

民族學會成立之后進行了一些國內外學術交流,1934年民族學會委派在歐洲學習和從事研究的中國學者楊成志、吳定良和歐陽翥出席了第一屆國際人類學和民族學大會,并于1935年、1936年連續兩年召開了民族學會年會,后因抗戰的原因中斷,之后于1948年召開第三屆年會。此外,學會編輯出版了一系列有影響力的研究成果,如《民族學研究集刊》《西南邊疆》《邊疆研究周刊》《中國民族學會十周年紀念論文集》等。其中《民族學研究集刊》刊登了當時許多重要的民族學文章,比如徐益棠的《中國民族學之發展》、黃文山的《民族學與中國民族研究》、楊堃的《民人學與民族學》等,成為中國民族學早期發展的專業化核心學術期刊,為后來民族學的研究和發展提供了豐富的史料。

(二)近代民族學學科建制的發展過程,是與社會學、人類學學科共同發展、難舍難分的過程

近代民族學學科始終未能從社會學和人類學學科中分離出來單獨設立學系,其學科建制的過程伴隨著社會學、人類學學科的發展。楊堃認為,1949年以前民族學和社會學是很難劃分的[23]。究其原因主要有3點:其一,民族學、社會學和人類學學科本身具有高度相關性,當時各國也沒有形成統一的概念,如“民族學”這個名稱主要被應用于歐洲大陸的德國、法國和俄羅斯等國家,而在美、英等國家,民族學被稱為“文化人類學”或“社會人類學”[24]。早期民族學和社會學在西方較為接近,隨著學科發展逐漸出現分化,但是由于中國社會學和民族學出現得相對較晚,在中國發展的初期兩個學科的研究理論和方法相互滲透,分工不明,在實際研究中表現出交叉或重合的關系。其二,老一輩學者們往往既是民族學家,又是社會學家和人類學家,他們的研究也往往涉及這幾個學科,很難去劃定哪項屬于民族學,哪項屬于社會學和人類學。其三,近代中國學者往往把學科當作研究工具,重應用而輕學科邊界,這與近代中國內憂外患的國情是分不開的。懷揣著學術救國理想的學者們在學科建立之初就有建設新國家的需要,尤其在抗戰時期更是肩負了救亡圖存、保衛邊疆的歷史使命。正是在這樣的大背景下,學者們更多的是把民族學學科看成是一種服務社會和國家的實用性工具,而不是出于“閑逸的好奇”而進行的科學研究。例如,蔡元培主張民族學不僅為理論科學,更是應用科學,認為民族學研究不僅僅與學術有關,更與國家政策的推行、民族文化水平的提高等息息相關。

近代民族學與人類學、社會學學科難舍難分,一方面對于民族學學科自身理論體系的構建造成影響,在一定程度上也造成了民族學在近代未能成為一門獨立的學科門類或設立民族學系,導致近代民族學學科建制不夠成熟。另一方面,3個學科的交叉融合,甚至是不分彼此,使得研究不囿于學科之間的界限。吳文藻先生曾說:“學問之道,在研究時確須分門別類,而在實行時,都是息息相通的。”[25]348

(三)近代民族學學科建制的發展過程,是民族學學科外來性與中國化并存的過程

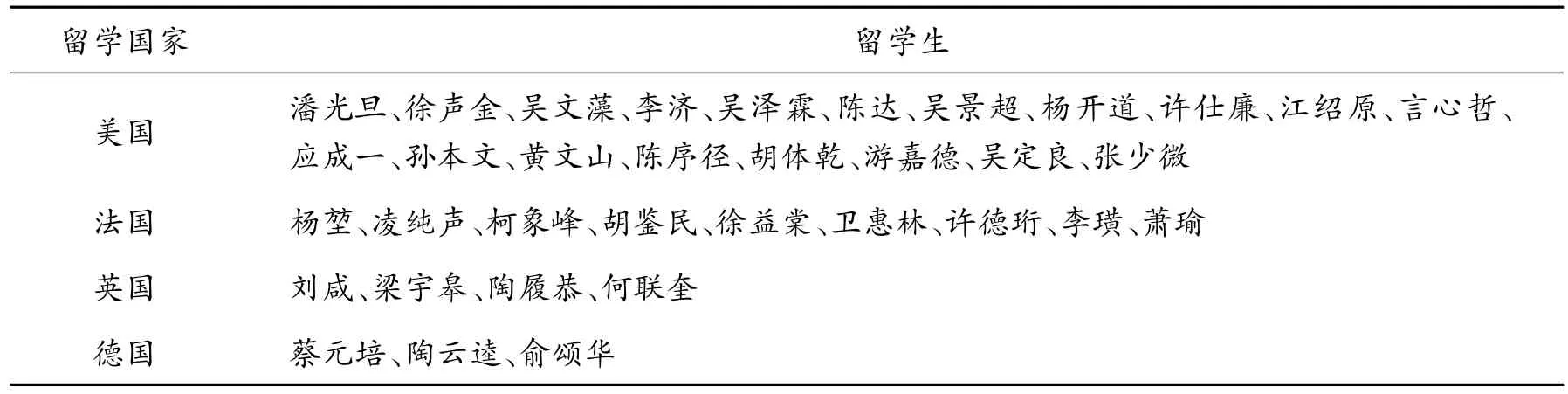

民族學學科建制初期,主要是吸收和引入西方民族學的理論和方法。一方面,積極翻譯引進民族學著作和聘任外籍教授。如清華大學早在1917年就開設了民族學課程,由美國人狄特莫講授社會學和社會起源;南開大學請到英國哲學家羅素講授社會學課程;一些教會大學也開設社會學等課程,如上海滬江大學由美國人葛學溥、百克令教授等執教,圣約翰大學由美國人阿塞孟教授社會學,燕京大學由美國人步濟時擔任社會學系主任等。另一方面,積極派遣中國留學生去歐美國家留學。根據舒新城在《近代中國留學史》一書中的統計,1921—1925年,在歐洲、美國留學的中國學生主修社會學的共有35人,占當時留學生總數的2%(見表1)。這一時期留日學生較之以往更多,在日本學習民族學及其相關課程的留學生也更多,這些留學生后來大多成為中國民族學學科發展的中堅力量。

表1 1921—1925年留學歐美學習社會學、民族學的學生名單

學科組織形式的豐富和發展,比如成立學系、研究所、專門研究機構等,在某種程度上有利于實現學科發展的中國化。學系、研究所和專門研究機構等為實現學科發展的中國化提供了必要的物質條件,能夠讓學者們聯合在一起,從本國的現實問題出發,采用和借鑒國外的研究理論和方法,力求解決當下的社會問題,并試圖建構學科理論體系。其中典型代表是吳文藻,他引入功能學派的理論作為民族學的指導思想,并把它運用于中國的實地調查研究,通過實地調研來檢驗和完善功能學派的理論,然后再升華成一種新的能適用于中國國情的民族學理論。這種民族學中國化的思想并非對功能學派的照搬,而以主張在中國實踐中檢驗、修正和發展理論。

三、對當下民族學學科發展的歷史借鑒與思考

(一)民族學學科發展的目標導向:是問題研究還是理論建構

民族學自產生之初就決定了其注重實用性和實地調查的學科特質。一直以來,民族學者非常重視問題研究,這也是一代代民族學者孜孜以求的首要目標和努力方向。費孝通認為,社會科學的研究是一種控制社會變遷的實用工具,為學術而學術是一輩寄生性學者的護身符。“學術尊嚴!我是不懂的,我所知道的是真正的學術,是有用的知識。學術可以做裝飾品,亦可以做食糧,若叫我選擇,我是從食糧。”[26]問題研究對于民族學這樣的應用性社會科學具有非常重要的意義,如果在缺乏調查素材的條件下就開展理論建構,那無異于搭建“空中樓閣”,使研究變成無源之水、無本之木。此外,民族學要想獲得更好的發展,必須與當下的時代主題緊密聯系,扎根于中國大地、解決當今的現實問題。近代民族學學科發展的繁榮期正是出現在抗戰爆發以后,為了解決當時的邊疆危機所進行的調查研究。

但是,我們也應該看到,一味注重民族學學科的問題研究導向,使其淪為一種“實用的工具”,可能會帶來學科發展的危機。沒有嚴謹的理論支撐,調查統計做得再精確、數據模型做得再復雜,都只能解釋事物的表面現象,而無法深入分析事物內部的因果關系。如果缺乏理論支撐,民族學研究的結論可能招來質疑,民族學家也可能在學界遭遇信任危機。在民族學這樣的應用學科中,實證調查研究為理論的建構提供必不可少的素材,民族學學科理論建構正是在實證分析基礎上對社會人群現象從簡單描述到建立規范、探索規律的一個過程。所以,從民族學學科的長遠發展來看,其理論建構過程離不開實證調查研究。當然,理論的建構并不是一蹴而就的,更不是一勞永逸的,它是隨著歷史發展不斷修改和完善的過程,是一個過程而非最終結果。這個過程既是影響和指導實踐的過程,也是為民族學學科的建設積累知識和素材的過程。

(二)民族學學科發展的路徑選擇:是“由內而外”還是“由外而內”

近代西方學科發展主要遵循由內而外,由學科理論體系建構到學科建制的路線。從學科知識的邏輯來看,應該是先有學科內在知識體系的成熟,再有學科編制及其組織形式的發展和完善,這種學科發展路線可以說符合學科發展的基本規律。例如,以社會學學科為例,“社會學”一詞早在19世紀30年代就由“社會學之父”孔德提出,他在其代表性著作之一——《實證哲學教程》的第四卷中正式提出“社會學”這一概念并建立起社會學的框架和構想;19世紀中期英國哲學家、社會學家赫伯特·斯賓塞出版了《社會靜力學》《社會靜態論》等著作,豐富和發展了社會學理論;1890年美國肯薩斯大學開設的“社會學元素”課程,可以認為是社會學的第一門課程;1892年芝加哥大學創立了《美國社會學學報》,阿爾比恩·斯莫爾于第二年在該校成立第一個社會學系;法國波爾多大學于1895年成立了歐洲第一個社會學學院。

但是,近代中國民族學學科似乎走了一條相反的發展道路。這是因為我國現代意義上的大學和學科都是從無到有發展起來的,是地地道道的舶來品。民族學學科發展起步晚,如果在學科建制沒有初步形成的情況下,要想形成一個相對嚴謹的學科理論體系,需要花費更長的時間和克服更多的困難。而近代中國民族學學科通過學科建制,不斷完善學科編制和豐富學科組織形式,從而“反哺”學科理論體系建構,促進民族學學科發展,使其取得了輝煌成績,甚至有學者認為至今未被超越。不可否認,學科理論體系對于學科的發展具有十分重要的意義,可以說是學科的靈魂,如果沒有理論體系,學科也就不可能得到長遠發展,最終會失去生命力而走向死亡。但是,學科理論體系與學科建制二者是相輔相成、并行不悖的,學科建制的發展和完善將會進一步促進學科理論體系的發展,尤其是對我國后發外生型的學科而言,選擇“由外而內”的學科發展路徑不失為一種選擇。

(三)民族學與社會學、人類學學科的關系:是“分而治之”還是“開放融合”

近代民族學、社會學和人類學學科始終是“難舍難分”,沒有清晰的學科界限。相較于其他學科,這三者無論是在研究對象、研究方法和理論方面都具有高度的交叉性。近代的民族學家們在研究時往往主張兼容并蓄,而他們自身掌握社會學、人類學、歷史學等學科的寬厚知識,使得他們在研究時往往不會囿于一家之學,真正實現多學科研究。中國老一輩的民族學家如吳文藻、費孝通先生等早在20世紀四五十年代就形成了這樣的看法,并且在實際研究中一直貫徹著這樣的理念。吳文藻先生認為,民族學、社會學與人類學這3個學科之間的界線將逐漸被淡化,而后將逐漸趨于統一。他還認為,過去將民族學、社會學與人類學的研究領域劃分開的說法已漸被廢棄,最近兩種學術日益接近,不久定將混合為一。因為二者所研究的目的、題材、觀點及方法越來越趨于一致,幾乎無分彼此,所謂文化社會學與文化人類學不過是異名同義的詞[25]346。他所提倡的“社區研究”就是將這3個學科相結合的研究方法,用人類學和民族學的方法來改造當時的社會學。

盡管吳文藻、費孝通等老一輩民族學者積極倡導三科融合,但遺憾的是,民族學、社會學和人類學至今沒有“混合為一”,甚至出現“各自為政”的趨勢。究其原因是多方面綜合作用的結果,但其中離不開1949年以后學科建制尤其是學科編制的影響。20世紀50年代初至70年代末,我國對舊的學科體系進行改造,近代人類學和社會學被取消,而近代民族學由于受蘇聯學科編制的影響以及開展民族工作的現實需要而得以保存并發展成馬克思列寧主義民族學。馬克思列寧主義民族學與近代民族學在研究對象、方法原則上截然不同。前者主要以少數民族為研究對象,以馬克思列寧主義為其方法論依據,以民族問題研究和民族研究為主要內容。20世紀80年代初,人類學和社會學學科開始恢復設置,但是彼時的民族學已經走出了一條獨立于“民族研究”的學科發展道路,與社會學和人類學“漸行漸遠”。到了20世紀90年代,國家對學科分類進行明確規定,其中民族學和社會學屬一級學科,而人類學則是先后從屬于民族學、社會學的二級學科。在部分高校民族學、人類學和社會學分屬不同學系和學院,學科之間的邊界非常清晰,為學科的融合進一步制造了藩籬。費孝通先生曾積極探索“三科并立”的嘗試,在他看來,人類學、社會學和民族學都是研究人文世界和人類社會行為的,應該是一個集團,雖然各有研究重點,但又是互相交叉的[27]。他希望將人類學設置為一級學科,實現“三科并立”,為學科發展提供更廣闊的空間。同樣遺憾的是,他的這一想法因為部分同志的反對沒能付諸實踐。

盡管三科融合至今沒有真正實現,但從學科發展的歷史來看,開放融合是學科發展的必然趨勢。民族學、人類學和社會學在西方歷經百余年的獨立發展后,現今也呈現出互相滲透和融合的趨勢。例如,在西方的一些大學,人類學和社會學合并設置為人類學與社會學系[28]。因此,實現學科的開放融合成為新時代民族學、人類學和社會學學科發展的必然選擇。

四、結 語

學科是主宰高校發展的重要力量,可以說,沒有一流的學科就不可能有一流的大學。學科發展的推動力在于學科建制。一方面,學科編制從制度層面上確定了學科地位,直接影響學科的傳承與發展;另一方面,學科組織形式的確立,為學科發展在實踐層面提供了進行人才培養、科學研究和社會服務的可能性,比如院、系、研究所等學科組織形式以培養學科的接班人為主,為延續學科發展提供人員儲備,學會、專門研究機構等學科組織形式的重點往往不是人才培養,而是開展科學研究和社會服務。審視近代中國民族學學科建制的形成和發展,可以看到,其發展歷程也是一個逐步建立的長期過程,受到當時大學制度和文化等因素的制約和影響。例如,民族學在近代與社會學、人類學融合發展,與當時培養文理兼通全面發展人才的理念有關,在學科建制層面表現為打通文理界限,為學科間的開放融合發展提供了條件。但是現行的院、系、所建制強調學科的高度專業化,造成人為的學科壁壘與隔閡,這在一定程度上導致現今學科“孤島”林立,學科之間的融合還不具備條件,猶如一個個學科“鴿籠”。所以,學科建制問題不僅要從歷史角度看,更要從當下的現實矛盾和條件出發,考慮學科的長遠發展。

當下我國“雙一流”建設正如火如荼地進行,其中一流學科的建設處在重中之重的地位。作為對哲學社會科學具有支撐作用的學科,民族學為實現民族團結和民族地區發展等方面提供“智庫”和“創新源泉”,助力于“兩個一百年”奮斗目標、中華民族偉大復興的中國夢的實現。可以說,民族學學科發展迎來了前所未有的發展機遇。從當下社會現實問題出發,不斷豐富和發展理論體系建設,是民族學學科發展的立身之本;從民族學人才培養的需要出發,不斷豐富和完善民族學學科建制,是民族學學科發展的動力之源;從學科長遠發展考慮,與人類學和社會學融合發展,是民族學學科發展的必然趨勢。

[1] 華勒斯坦.學科·知識·權力[M].劉健芝,等譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,1999:15.

[2] 夏征農.辭海:1999 年版[M].縮印本.上海:上海辭書出版社,2002:798.

[3] 周川.高等學校建制的組織學詮釋[J].教育研究,2002(6):68-71.

[4] 璩鑫圭,唐良炎.中國近代教育史資料匯編:學制演變[G].上海:上海教育出版社,1991:353.

[5] 朱有瓛.中國近代學制史料:第3輯[M].上海:華東師范大學出版社,1992.

[6] 紀寶成.中國大學學科專業設置研究[M].北京:中國人民大學出版社,2006:5.

[7] 潘懋元,劉海峰.中國近代教育史資料匯編:高等教育[G].上海:上海教育出版社,2007:683,484.

[8] 王學珍,郭建榮.北京大學史料:第2卷[M].北京:北京大學出版社,2000:67.

[9] 南大百年實錄編輯組.南大百年實錄中央大學史料選:上卷[M].南京:南京大學出版社,2002:124.

[10]中國第二歷史檔案館.中華民國史檔案資料匯編:第3輯教育[G].南京:江蘇古籍出版社,1991:173.

[11]中國第二歷史檔案館.中華民國史檔案資料匯編:第5輯第1編教育[G].南京:江蘇古籍出版社,1994:171.

[12]王建民.中國人類學民族學百年紀事[M].北京:知識產權出版社,2009.

[13]清華大學校史編寫組.清華大學校史稿[M].北京:中華書局,1981:112.

[14]張乃燕.最近中央大學概況[N].申報,1929-01-01(06).

[15]李森.民國時期高等教育史料續編:第12冊[M].北京:國家圖書館出版社,2016:437,439.

[16]廈門大學校史編委會.廈大校史資料:第1輯[G].廈門:廈門大學出版社,1987:105.

[17]燕京大學校友校史編寫委員會.燕京大學史稿(1919—1952)[M].北京:人民中國出版社,1999:340.

[18]李森.民國時期高等教育史料續編:第13冊[G].北京:國家圖書館出版社,2016:275,279.

[19]費孝通.略論中國的民族學[J].高等教育研究,1993(4):1-7.

[20]王建民.中國民族學史:上卷[M].昆明:云南教育出版社,1997:109,96.

[21]吳文藻.中國社區研究的西洋影響與國內近況[J].北平晨報社會研究周刊合訂本第三集,1935(101):416-421.

[22]徐益棠.十年來中國邊疆民族研究之回顧與前瞻[G]//潘蛟.中國社會文化人類學/民族學百年文選:上卷.北京:知識產權出版社,2009:361-381.

[23]楊堃.民族學概論[M].北京:中國社會科學出版社,1984:9.

[24]楊圣敏.民族學是什么[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),201(1):1-12.

[25]吳文藻.邊政學發凡[G]//潘蛟.中國社會文化人類學/民族學百年文選:上卷.北京:知識產權出版社,2009.

[26]劉豪興.費孝通的學術價值觀[J].江蘇社會科學,2000(1):45-50.

[27]楊圣敏.費孝通先生對學科建設的指導——先見者的智慧[G]//民族研究文集:學科建設與應用研究卷.北京:中央民族大學出版社,2006:1-4.

[28]楊圣敏.民族學如何進步——對學科發展道路的幾點看法[J].中央民族大學學報(哲學社會科學版),2016(6):5-23.