邁向監管型治理:西方公立高校與政府關系變革的法律透視

姚 榮

(南京師范大學 教育科學學院,南京 210097)

一、問題的提出

伴隨著近代民族國家的興起,國家公權力介入高校自治權的熱情逐漸高漲。在中世紀晚期,高校享有的諸多特權開始被世俗政權“收回”。此外,國家開始定義知識的類型(什么知識是有用的),為高校設置辦學目標(培養為國家服務的人才)。具體而言,瑞典的君主于1630年在烏普薩拉大學(University of Uppsala)創立了第一個政府與政治科學講座(Chair in Government or Political Science),這是國家介入學術較早的一個實例。這種由世俗政權確立的高等學校服務民族國家的政策于1723年傳入普魯士,1729年傳入皮埃蒙特(Piedmont),1774年傳入奧地利,1789年傳入俄羅斯。18世紀中葉,一個更為重要的標志是世俗政權將高等學校納入公共服務體系,并且在瑞典、法國以及奧地利等國不同程度地獲得了成功[1]。基于此,歐陸傳統的高等教育系統逐漸形成。在以德國、法國為代表的歐陸國家,高等教育治理采用國家控制的一元結構,即高等教育系統的所有單位是一個大一統的正規結構的組成部分,它們具有共同的目標,由中央統一進行決策。盡管20世紀60年代以來歐陸國家的公立高校開始逐漸藉由高等教育立法獲得公法人的法律地位,但作為國家“附屬機構”的身份特征仍然明顯。例如,1976年德國頒布實施的《高等學校總綱法》第58條第1款規定:“高等學校為公法社團同時為國家機構。”毋庸置疑,在歐陸傳統的高等教育系統中,公立高校自治權往往被視為國家行政之外的“剩余產品”,且范圍主要是學術領域[2]。同時,Eric Barendt認為,根據《高等學校總綱法》第58條的法律條款規定,大學有權在州法律的限制范圍內、在得到州準許的前提下進行自我管理,制定校內基本規章制度。但我們明顯看到,州法律限制了大學自我規制的實質自由,因此這一規定更多是裝點門面的[3]。

“總體來說,在歐洲大陸以外的國家中,國家控制一直都比較弱。”[4]32在以英國和美國為代表的盎格魯-撒克遜傳統中,“高等教育系統沒有統一的目標,由各自治組織獨立地進行決策”[5],牛津、劍橋等特許狀高等教育機構享有超然于政府管制之外的法人自治權。正因為如此,在以英國為代表的盎格魯-撒克遜傳統的高等教育系統中,大學信任網絡超然于公共政治之外的“遠距監督”模式被視為高等教育治理的經典表述。在美國,自公立高校(包括州立大學)產生以來,總體上被賦予了公共機構(public institution)的法律地位,一直受到行政以及立法機構的監管與規制。但與歐陸國家相比,這種國家規制的強度與范圍顯得更加柔性與有限。對于密歇根大學等根據州憲法設立的高校(constitutional based institutions)而言,其享有超脫于州行政權乃至立法權的自治權限。當然,相對于依據州憲法設立的高校而言,那些被視為州政府部門(state agencies)的公立高校,則受到較多的法律乃至行政規制。總體而言,盎格魯-撒克遜傳統的高等教育系統崇尚“社會選擇的多元結構”,政府對公立高校的監督始終表現為一種“遠距監督”模式。

值得指出的是,作為西方公立高校與政府關系的兩種“理想類型”——歐陸傳統的“國家控制”模式和盎格魯-撒克遜傳統的“遠距監督”模式,更多是基于歷史經驗的一種抽象與提煉。在實踐中,受新公共管理運動(NPM)以及博洛尼亞進程等高等教育國際化因素的影響,二者都正在發生深刻變革。當前,“市場正在替代國家管理成為高等教育運行的主要機制,在許多國家,高等教育和國家的關系正在變化”[4]29。“監管型治理”(Regulatory governance)作為一種新興的治理范式被納入西方高等教育治理的變革議程,重塑著公立高校與政府之間的關系。在此范式下,公立高校自治權被界定為基于績效責任邏輯的“規制型自治”(Regulatory autonomy)。簡而言之,在監管型治理脈絡下,政府對公立高校自治權的監管更多采用評估、認證或問責等規制工具與治理機制。基于此,高等教育系統中的公立高校與政府關系,開始從“高權管制”與“自由放任”的兩端,逐漸走向“光譜”的“中間地帶”。換言之,“監管型治理”范式的興起,昭示著國家監督與大學自治之間開始形成動態平衡的合作伙伴關系,以實現學術自由與公共利益的沖突整合。

二、歐陸高等教育系統中公立高校與政府關系變革的法律透視

傳統上,以德國、法國為代表的歐陸高等教育系統中公立高校與政府之間的關系,分別受到間接行政理論以及公務分權理論等經典公法理論的支配與影響[6]。藉由高等教育立法,政府對公立高校的行政監督或專業監督(又稱合理性監督)披上了“合法化”的外衣。“依靠合法條例的調整,促進對現狀的順從和保護,是歐洲大陸的傳統。”[4]31例如,在德國,人事與財政領域的事務屬于國家委托公立高校辦理的事項即“國家委辦事項”,國家可對其進行行政監督。此外,學習與考試以及教授資格授予等事項,被界定為國家與大學協辦事項。據此,政府可以制定行政規章對此類事項進行統一規范。在法國,類似的狀況也長期存在,政府作為“行政指令發布者”的傳統角色與作為“行政法治守護者”的新角色并存于20世紀六七十年代的歐陸國家[7]。與此相應,公立高校既被視為享有自治權的公法人,又被視為履行國家任務的國家機構。在歐陸國家,這種國家與大學之間的“歷史的妥協”,自民族國家興起以來就廣泛的存在著,且一直延續至今。根據包爾生教授的考察,19世紀德意志所有聯邦的大學都具有“雙重法律地位”:一方面它們是國家機構,另一方面它們又具有自由的科學法人社團的特點。作為國家機構,它們由政府創立、資助與管理,同時也由政府來決定其組織結構和制定相關法律。盡管有關大學和學院治理的規章由政府制定,但往往會聽取法人社團的意見。作為法人社團,大學在國家當中占據了可以真正稱為“豁免”的地位[8]。毋庸置疑,這種傳統使得歐陸國家的高等教育治理普遍存在“國家管制”與“學術自治”并存的“雙重治理結構”[9]。

這種經典的“雙重治理結構”自20世紀80年代以來開始受到沖擊與挑戰。受新公共管理運動、博洛尼亞進程以及全球政治經濟競爭等多重因素的影響,歐陸國家公立高校與政府之間的關系開始出現新的變化。在此背景下,歐陸國家基于法律工具和立法方式(through legal instruments and legislative means)劃分公立高校與政府之間權限的公法傳統,因其過于強調“一致性”(legal homogeneity)而受到越來越多的批判和質疑[10]41-44。基于此,傳統上受法律保護的“國家控制”模式,開始被平等對話、協商互動的“契約治理”機制以及獨立于國家之外的第三方認證機構組織實施的高等教育認證體系取代。

通過對德國、法國、丹麥以及日本等歐陸高等教育系統公立高校與政府關系變革的法律透視,能夠發現諸多“監管型治理”的特征,它突出地表現為高校自治權的拓展與“評估型國家”的興起(The rise of the Evaluative State)之間的有機統一[10]17-35。以德國為例,“在新公共管理思潮的影響下,新的控制模式(NSM)被引進以調節國家與大學以及大學內部的關系,如契約管理、目標協議、經費及其配置的指標或程序、商業(而不是財政)的審計,或者質量管理等”。“同樣的,國家取消了之前對學生學習和考試的相關規定。現在,學習項目有外部獨立機構(認證)負責評估”[10]121-133。

值得指出的是,歐陸高等教育系統“監管型治理”模式的興起,并不能簡單地等同于盎格魯-撒克遜國家新公共管理實踐的“翻版”。對此,德國學者Krücken認為,如果將德國的新調控模式(Nene Steuerungsmodell)①“新調控模式”(Nene Steuerungsmodell)在過去十幾年間成為德國高等教育治理領域的重要話語。“新調控模式”主要包括兩層意思:其一是國家不再對高校進行“細節調控”(Detailsteuerung),而是通過“制定目標”的方式進行“外部調控”(Auβensteuerung);其二是在高校內部建立“等級式的、管理式的自我調控”(hierarchisch-managerielle selbststeuerung)。參見:巫銳.高校目標合約與德國高等教育治理新模式的形成[D].北京:北京大學,2014:14.看作是英美的新公共管理政策(NPM)或將歐洲的大學改革看成“美國化”,這種做法是“短視”的。相反,盡管美國高等教育治理理念作為一種強大的圖景(images)能夠很快擴散——這導致歐洲高等教育治理的理念有“美國化”的傾向,但對于歐洲大學而言,如何接收(receive)這樣的圖景,可能與圖景的發出者(sender)所設想的不同,而這一差別則體現在具體的實踐當中[11]19。鑒于高等教育作為公共服務重要組成部分的傳統定位,公立高校與政府關系的調適總體上被置于公法的框架之下。其中,公法合同制度以及建立具有公共服務機構或公法人地位的外部高等教育質量保障機構,成為歐陸國家高等教育治理從傳統的“高權管制”走向“監管型治理”的核心變革舉措。這兩項舉措,都指向一個共同的目標,即促進公立高校自治與績效責任的有機統一[12]。

(一)以績效問責為核心的契約治理:公立高校與政府關系的“合同化”

20世紀80年代以來,基于契約理念重塑公立高校與政府之間的關系成為歐陸國家新公共管理政策實踐的重要組成部分。藉由公法與私法秩序交融的公法合同制度先后被引入法國、丹麥、德國等國家高等教育治理的變革之中。在法國,盡管1968年頒行的《高等教育方向指導法》已經明確公立高校作為公務法人的法律地位,賦予其法人的自治權。但是,政府依舊習慣于對公立高校采用自上而下的直接命令式的管理模式,中央權威在人員招聘、課程內容和預算方面具有決定權,公立高校作為公務法人的自治權限客觀上受到政府管制的“擠壓”。為了解決這一問題,時任法國高等教育司司長的蓋爾莫納(Quermonne)提出了大學經費分配合同制的主張,該主張盡管未能真正實施,但實際上為此后的“合同制”改革提供了思想基礎與理念指引[13]。

自1980年以后,分權化改革導致其他行動者的角色得到增強。1984年頒布實施的《薩瓦里法案》開始引入國家與高等教育機構簽訂合同的概念。藉由合同的簽署,建構公立高校與政府之間平等對話與協商互動的制度化途徑,明確雙(多)方應負的責任。“合同制”首先被應用在研究領域,后擴展到教學、管理等諸多領域,進而整合進整個大學機構。因合同期限為四年,該“合同”又被稱為“大學-國家四年發展合同”或單一合同或四年一度的合同(contrat quadrien-nal)[14]80-82。1998年,法國教育部發布的通令重申了關于合同的政策,并規定由高等教育司負責合同的協調工作。合同政策在賦予大學真正意義上的自主權的同時,也使得國家能充分履行促進和協調高等教育各項活動的職責。每個機構都制定了符合國家目標和當地社會需求的四年發展計劃,該計劃涵蓋所有參與者(學生、教職員、政府人員和外部參與者)在教學、研究、國際化、管理等方面的活動,并被發送至教育部的某個部門,由其與大學進行協商。最后,雙方簽訂一份為期四年的合同。合同雖然不屬于法律契約,但被視為明確的、正式的相互承諾。從2004年的春季開學起,法國教育部的相關司局開始同學校展開直接協商。2007年,204所高等教育機構(大學、教師培訓學院、工程學院和國家教育和研究部等部委下屬的公共機構)都進入了合同政策框架,涉及150多萬名學生。2005年通過合同獲得的資金數額為6.1億歐元,約占國家向高等教育機構提供的公共資助總額的1/3。這筆資金是專用的,分為3類:研究(50%)、建筑與硬件設施(20%)以及其他活動(30%)[15]。當前,在2007年《大學自治與責任法》以及2013年《高等教育與研究法》頒布實施后,法國高等教育領域“合同制”的實施更加深入,在公立高校與政府關系的變革中發揮著更大的作用。

在法國,高等教育領域“合同制”的引入,具有多方面的意義:(1)合同作為整體發展政策的要素之一,對于高等教育機構的所有活動都有約束力;(2)契約政策是國家與高等教育機構對話的核心,它使高等教育機構有機會向公眾展示學校形象,具體說明其戰略選擇,當然,這些選擇必須符合國家政策(目標);(3)合同是國家控制高等教育機構的一種新方式,為期四年的合同顯示了目標和優先事項,并且試圖將國家控制與大學政策相結合,合同為政府年度決策(人力資源管理和資源分配)提供了重要參考信息;(4)合同是一種規制工具與治理機制[15]。值得指出的是,有兩個外部事件對合同的角色產生了關鍵影響:一是博洛尼亞宣言后的結構性改革——引入碩士和博士學位許可計劃(licence-master-doctorat,簡稱LMD)以及學術項目的重構是合同協商的主要方面,提供學位項目的一致性以及與該地區其他高等教育機構的互補性是協商的一部分,從而確保高等教育機構可以為地區發展做出貢獻。二是2006年2月1日生效的《關于財政法的組織法》(Loi relative aux lois de finances,簡稱LOLF),呼喚著法國建立高效透明、與國際接軌的質量評估制度。作為傳統中央集權國家,法國公共預算的管理自然表現出很強的集權性。1959年的《組織預算法》最早確立了法國公共預算管理模式,這一法律框架在整個20世紀幾乎沒有發生變化。直至2001年,法國政府推出了新的財政憲法即LOLF才掀起了公共預算管理的改革。LOLF于2006年起正式生效,并適用于高等教育領域[16]95。作為一種新的公共預算和問責體系,其影響在最近的合同中已經體現出來。合同允許機構的目標和經費符合國家目標、項目導向以及對話和協商文化。按照LOLF的要求,評估必須基于監測系統,基于績效、活動和成本指標。高等教育機構必須制定出一套信息系統,從而能夠評估內部治理過程并監督目標實現及其過程中所使用的資源[15]。

通過合同制契約和責任的方式,公立高校在人事、財政等方面獲得了更多的自治權。具體而言,包括在2007年《大學自治與責任法》以及2013年《高等教育與研究法》中賦予的自治權限,即預算與財政管理自治權、人力資源管理自治權以及不動產管理權3個方面[14]196-198。由于法律修訂獲得的新的公立高校自治權的實施是根據每所公立高校所簽訂合同的規定要求進行的,國家通過合同對公立高校進行宏觀管理,簽署合同時要根據大學在教學科研、學生就業、人員招聘、評估要求以及高等教育與研究集群方面所達到的指標提供預算經費[14]202。換言之,藉由法律修訂賦予公立高校的新權限,并不是不受規制的自治,而是受公立高校與政府之間協商后簽署的合同的規范約束。不難發現,從1984年《薩瓦里法案》到2013年《高等教育與研究法》,通過對高等教育法律的多次修訂,行政合同制度在高等教育治理中的運用逐漸深化,合同式治理從最初對公共服務的強調向市場競爭邏輯轉變[17]。在某種意義上,藉由合同制改革,公立高校與政府之間建立起基于績效責任邏輯的合作伙伴關系,并日益遠離“中央計劃”(Moving Away from Central Planning)的傳統[18]。在“合同化”政策的影響下,政府不再拘泥于傳統的“細節管制”(detailed administration),而是朝著戰略管理(strategic management)的方向發展[19]311-326。

在丹麥,通過2003年頒布的大學法案,大學實現了向獨立自主機構的正式轉型,這也是始于1980年財政部發起的國家官僚系統重組的一部分,可以理解為新公共管理理念的實踐。在開展新公共管理改革方面,丹麥被視為“遲緩的行動者”,其原因通常被解釋為北歐福利國家的文化遺產所致。然而,新公共管理改革最終還是提上了正式議程并且影響到高等教育領域的改革,這在公立高校作為獨立自主機構的法律地位、作為治理工具的發展協議的強化上體現得尤為明顯[20]。毋庸置疑,發展協議作為一種“合同化”的改革舉措,重塑了丹麥政府與公立高校之間的關系。

在德國,公立高校與政府關系的“合同化”集中體現在目標合約制度的實踐中,這種“合同化”也是高等教育領域部分引入“新調控模式”的重要表現形式[21]。在2008年《高等學校總綱法》廢除后,德國聯邦政府與大學的合作關系主要基于《2020年高等學校協定》(Hochschulpakt 2020)。訂立該協定的目的是:明確聯邦與州政府之間的教育管轄權與財政分擔辦法、推動大學改革,以及提供更多的大學招生名額。基于此,各州政府也需要與大學訂定目標合約。在新的目標合約框架下,各州教育主管部門與大學共同確立大學發展的目標,尤其針對教學、研究、招生以及大學與校外研究機構或私人企業的合作等領域。基于目標合約,大學制定遠景戰略規劃,不斷強化優勢,努力克服劣勢和不足。以慕尼黑大學為例,其與巴伐利亞州政府的目標協議內容包括3個部分:總體政策目標(第1—4條)、特定目標設定(第5—9條)、風險與成效管控(第10—12條)。據此,“國家(包括聯邦與州)、大學、學院與系所之間的關系,便是基于多層級目標協議的紐帶關系”[22]。

當前,德國還沒有統一的合約模式,合約名稱在各州也有所不同。盡管合約名稱不同,但本質上是類似的,即在高校和政府之間形成的一種新關系,德國學者K?nig將其概括為“合同式的約定”(Vertragsf?rmige Vereinbarungen)——體現政府對高校的外部調控,其核心內容在于國家和高校對于特定的目標達成一致意見,并且在目標下面盡可能設置財政性的或者非資金性(nichtmonet?re Art)的激勵和支持系統。Schimank指出目標合約的創新之處是在上下等級的關系中加入了兩個新的元素:通過目標進行管理(Managementby Objectives)和參與式領導(Partizipative Führung)。總而言之,由于目標合約(Zielvereinbarung)制度的引入,德國“大學由過去的國家隸屬機構轉而成為與其訂立行政契約的主體而處于較為平等的地位,以此強化大學的自治權限”[23]。通過契約治理取代古典行政,國家責任與大學自治之間重新取得平衡[24]。誠如德國學者福賽爾(Hans-Peter Fussel)所言:“大學和國家之間簽訂的針對具體目標的契約或協議,代表了一種新形式的合作,旨在減少等級關系,增強合作伙伴關系。在這類長期的契約里,大學致力于實現特定的教學和研究目標,反過來,國家為大學提供必要的財政資源。”[25]

盡管如此,目標合約法律效力的不確定,使得公立高校與政府之間公法糾紛的解決變得“撲朔迷離”。Kracht認為,在過去十幾年中,“合同式管理”(Kontraktmanagement)已經成為高等教育治理的重要組成部分,大學與政府的關系也隨著引入目標合約這一管理工具而發生新的變化,但對于目標合約在大學和政府關系中發揮的作用及其法律效力,目前尚需進一步研究。各州的高等教育法對目標合約還缺乏相應的規定,而且并沒有將其明確地納入法律規范的體系當中。Schmuck在法學博士論文中從公法視角分析了政府和大學簽訂的目標合約,將其歸為公法合同(?ffentlich-rechtlicher Vertrag)——是雙方根據自身意愿達成的具有法律約束力的合同。他認為,雙方在出現爭議時必須盡最大可能充分利用合約中的規定尋找解決途徑,可修正或取消合約,迫不得已時可以到行政法院提起訴訟。但同時也必須承認,這一目標合約的法律性質仍然需要進一步討論。絕大部分州的高等教育法雖然規定在政府和大學之間簽訂目標合約,但既沒有規定其法律性質,也沒有規定合同的內容及制定的程序。此外,德國格賴夫斯瓦爾德大學公法教授Classen①文獻出自其在Hochschul Management上發表的文章,該雜志是專門研究德國高校和科研機構涉及領導、發展和自我管理(Leitung、Entwicklung和Selbstverwaltung)的重要期刊。也從法學視角分析了目標合約,他認為在所有聯邦州的高等教育法中,目標合約都與高校結構、計劃和財政撥款決策有著緊密聯系,就目標合約的性質而言,并不能說不適用于聯邦行政程序法(VwVfG),也并沒有禁止高校簽訂行政合同,需要探討的是目標合約具體的法律性質[11]28。

顯然,德國公法學界普遍認同目標合約作為公法合同的法律性質。但是,立法實踐對此議題的回應卻相對滯后,目前僅有薩克森-安哈爾特州(Sachsen-Anhalt)、柏林州等少數州在其《州高等學校法》中對目標合約的法律性質做出明確規定。其中,薩克森-安哈爾特州在高等教育法中的目標合約部分將《行政程序法》②德國《行政程序法》第54條明確規定:“公法領域的法律關系可通過合同確立、變更或撤銷,但法律規定不準許的除外。行政機關尤其(insbesondere)得與原欲對之為行政處分之相對人締結公法契約,而不作行政處分。”的適用條款寫入其中,承認了目標合約具備公法合同的法律性質。此外,“2011年,柏林州高等教育法在第2條(高校法律地位)后增加了第2a條,標題為‘柏林州與各高校的合約’,規定州教育部應該定期與高校簽訂合約,合約內容涉及高校未來發展的基本要求以及完成任務所需的財政撥款,特別是科研與教學。由此,該目標合約也具備了公法合同的性質,大學借助合約談判在既定的法律監督下獲得了更多的行動空間,而且可以根據改革需要偏離該州高等教育法的部分條款”[26]。

毋庸置疑,法國、丹麥以及德國高等教育治理的“契約化”改革實踐,都根植于深厚的公法土壤之中,也構成歐陸國家公法變遷的深刻寫照。以德國為例,傳統公法學的觀點認為,公法關系屬于權力關系,官方與民間并非處于對等地位。據此,德國向來側重高權行政并以行政處分為核心。顯然,這種觀點不利于公共行政的民主化[27]。為改變這種狀況,行政契約理念與制度開始興起并以“目標合約”的制度形式引入高等教育治理變革之中。目標合約制度最初是由時任洪堡大學校長的著名公法學家漢斯·邁耶(Hans Meyer)提出的。1996年初,時任柏林州教育科技部部長彼得·阿動斯基(Peter Radunski)確定了新一輪1億9 600萬馬克的削減計劃。針對該計劃,漢斯·邁耶提出了一項關于公立高校與政府之間簽訂目標合約的建議。根據他的建議,州教育部和公立高校作為合約雙方,經過談判確定未來幾年的發展目標,在此期間政府必須保證對高校未來若干年財政撥款的穩定性;相應地,高校也需要按照與政府約定的目標實施相應的改革措施,履行合約中規定的義務,以期實現柏林州高等教育發展的整體政策目標。這項合約正式頒布于1997年,柏林作為第一個聯邦州,與州屬公立高校(當時的洪堡大學、柏林科技大學以及自由大學)分別簽訂了目標合約,期限為四年,到期按規定續約[11]3。除此之外,德國《行政程序法》關于公法合同的法律規定,為明確目標合約作為公法合同的法律性質奠定了法律基礎。實際上,德國薩克森-安哈爾特州的高等教育法關于目標合約法律性質的界定,正是依托《行政程序法》的規定實現的。

與此類似,在法國強調公共服務的公法傳統,使得作為公共服務特殊構成部分的高等教育領域(higher education as a public service)[18]311-326也順理成章地成為行政合同制度實踐的重要領域。作為科學、文化與職業公務法人的公立高校與政府之間訂立的合同,屬于公法人之間締結的合同。正如張莉教授所言:“這種在國內法上公法人之間訂立的協議,從出現時就一直被推定為行政合同,受公法調整,除非二者之間只存在民事法律關系。法國實行地方分權和區域合作,行政主體多元化趨勢加強,這種合同的數量也越來越多,通常表現為國家與地方之間的協議、地方領土單位之間的協議、國家與大學以及醫療機構等公務法人之間的協議等。”[28]在公立高校與政府之間締結的行政合同中,合同雙方雖處垂直關系,但各自具有一定的獨立性。采用行政合同調整權利義務,體現了財政支出主體對合同相對人較為柔和的管理控制[29]。

(二)從“細節管制”走向質量監管:獨立的外部高等教育質量保障機構的建立

歐陸國家高等教育治理的“合同化”變革,往往伴隨著獨立的外部高等教育質量保障機構的建立。“歐洲國家的許多政治改革都關涉增加高等教育機構的自主權,或者引入準市場途徑,并增強高等教育的用戶和消費者作為重要行動者的角色,認證等外部質量保障機制較好地適應了這種改革。”[30]值得關注的是,隨著外部質量保障機構的建立,傳統歐陸國家高等教育治理所具有的“國家管制”與“學術自治”的“雙重權力結構”在某些方面被“打亂”甚至“重組”。“首先,它們調節國家控制,使之合理化。通過提供一種機制,使權力從國家轉移到學校變得可以接受,由此,學校可以對這些新獲得的權力的運用負責。國家也許不再對高等教育事務進行直接的控制,但至少它可以收到相關的信息。其次,通過把責任轉移給學校,學校的管理者獲得更多的職權。那些教授們,以前直接和政府部門洽談他們的需求,現在不得不和校長打交道。最后,由機構發起的復查過程,要求基本單位層面的集體回應。”[4]32

從某種意義上看,外部質量保障機構的監管(包括認證、評估等)權限與責任集中在對國家與公立高校之間簽訂的合同進行評估與跟蹤考察。這種獨立第三方機構的創建基于如下觀念:無論是國家規制還是自我規制,作為一種質量保障機制都有可能無效,因為國家官僚和專業人員均不能有效代表公共利益。例如,設計針對復雜學術成果的有效外部評估存在一定的技術挑戰,并且可能會導致國家過度監管,壓制教學創新,并給學術人員帶來高昂的機會成本,而過于依賴自我規制工具也可能導致學術標準難以得到有效執行。博洛尼亞教育部長們(Bologna education ministers)在反思學術自治和問責之間兩難困境的基礎上,采取了一種強調質量保障機構獨立性的治理機制設計。質量保障機構必須能夠證明:(1)在官方文件(如治理或立法行為文書)中保證其獨立于高等教育機構和政府而運作;(2)不受政府、高等教育機構和政治機構的影響,自主制定實施質量保障的程序和方法,提名和任命外部專家,確定質量保障[31]。

隨著歐陸國家高等教育質量保障機構“監管范圍”的擴大,監管的可信度成為一個關鍵的政策問題,而這也客觀上導致歐盟獨立監管機構的快速增長。監管機構獨立于政府在許多方面得到了體現,如通過獨立于政治家和短期政策議程來提升監管的可信度,通過歸功于專業知識、靈活性以及對利益相關者開放來提升效率[31]。正如博洛尼亞部長會議中所建議的那樣,這類高等教育質量監管機構與被監管者(公立高校)以及政府之間的關系是一個關鍵的政策問題。除了獨立性以外,高等教育質量保障機構的合法性,同樣還受它們實現問責和公開透明的能力的制約。質量保障機構的組織透明度對其董事會成員構成中公共人員的比重及其標準、程序和評估的公共性提出了要求,問責通常要求這些機構對開展的外部評估結果公開出版。另外一個增加合法性的方式是規制機構質量監管中的“認知—審議”(“epistemic-deliberative”)。所謂“認知—審議”,是指在質量監管中增強監管者與監管對象的協商互動和平等溝通,重視發揮專業自律的優勢,以獲得更多的實踐經驗和創新可能性方面的專業知識和技能,從而設計出更有效的問責機制。例如,學習導向的學科認證模式(learning-oriented subject accreditation)為大學設計更加客觀的外部質量保障評估提供了一個潛在的、更具價值的模式。這些嚴格的外部評估更加強調機構保障教學和學生學習質量措施的有效性和可靠性[31]228-229。

為了破解“監督者的監督問題”,歐洲高等教育質量保障協會(European Association for Quality Assurance in Higher Education,ENQA)在2005年發布了《歐洲高等教育區質量保障標準與指南》(The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area),為各參與國創建內外部質量保障機制、實施高等教育質量監管提供了參考依據。該文件從“官方地位、定期對機構的考核、充裕的人力與物質資源、明確的目標與使命、責任審查程序等8個方面確保外部質量保障機構的專業性、權威性與可信性”。同時,文件提出了構建外部質量保障體系的框架,包括公開的質量保障程序與目標、公開連貫的決策準則、具體而又適切的保障程序、清晰易讀的評估報告、連貫的跟蹤程序和定期的階段性評估等內容[14]32。

約翰·布倫南以及特拉·沙赫的研究表明,在20世紀90年代的西歐,導致質量評估出現的全國性的環境因素,與歐洲范圍的因素和來自歐盟強烈的書面建議書相輔相成[4]32。作為ENQA的重要參與者,法國高等教育與研究署以及德國高等教育認證體系的建立,充分吸納了文件的觀點與建議。在法國,外部高等教育質量保障體系最初是在20世紀80年代建立的,包括以國家評估委員會為代表的多種類型的高等教育評估機構。1983年,法國《薩瓦里法案》第65條提出創建國家評估委員會(CNE)。1985年2月20日頒布的法令規定了國家評估委員會的組織原則和使命,并由法蘭西第五共和國總統密特朗簽署運行。1989年7月《教育指導法案》第27條正式規定了國家評估委員會隸屬于總統,獨立行使管理權,不需要對教育部長負責。國家評估委員會作為對總統負責的自治性的行政實體(an autonomous administrative entity that reports directly to the President of the Republic),其成員由總統任命且主要代表學術與研究共同體(represent the academic and research community)的利益和意見[32]159-174。它的使命是對隸屬于高等教育部的所有具有科學、文化與專業性特征的大學、大學校以及高等教育機構等公立高校進行整體評估,描述高等教育機構的整體狀況,并提出建議。國家評估委員會的建立,標志著法國高等教育評估制度的合法化,也標志著高等教育外部質量保障體系的正式確立。

除此之外,法國公立高校還要接受其他類型的評估。例如,教育部開展的評估,法國國家教學總督導(IGEN)基于對中小學教師教學進行評估而對大學的教師教育學院開展評估。國家教育行政總督導主要評估公立高校的改革與創新,與國家評估委員會不同,它能對所有大學的一個既定主題或學科進行跨機構評估;成本檢查委員會通過對高等教育資源評估來促進教育資源的合理配置與使用。此外,法國的高等教育評估機構還包括國家教育與研究總督導、工程師委員會、國家科研評估委員會、審計院和地區審計所、負責教育資格和為大學機構提供建議的高等教育署等,這些機構都只對高等教育的某一方面展開評估。法國高等教育評估機構的分散性、重疊性,也造成人力、物質等資源的浪費。

在此背景下,根據2006年頒布實施的《研究規劃法》的規定,高等教育與研究評估署(AERES)應運而生。該機構旨在整合法國原有的國家評估委員會(CNE)、全國科學研究評估委員會(CNER)以及教學、科學與技術教育使團(MSTP)等高等教育質量保障機構的各項職能。該機構涵蓋研究評估小組、機構評估小組以及文憑與教學評估小組,其職能是對全國高等教育與研究機構及其附屬機構所開展的教學、科研以及行政管理活動進行評估。高等教育評估署的建立,標志著法國高等教育外部質量保障體系從“零散”走向“統一”,從“結構煩瑣”走向“精簡高效”。作為公共服務機構與具有法人資格的獨立機構[16],高等教育與研究評估署的運行,具有公開透明、客觀公正以及靈活高效等特點。法國高等教育與評估署制定的《評估章程》以及《職業道德管理章程》等自治規范,為其評估活動提供了具體的行為指南,也為評估者與被評估者之間利益的相近性或沖突解決提供了指導性建議[14]。

在德國,外部質量保障機構的建立,取代了傳統上受國家較多規制的學習與考試事務。德國公法釋義學的傳統觀點認為,凡屬大學典型事務,諸如研究及教學計劃的擬定、學術活動的舉辦、博士學位與教授資格的取得程序,均屬大學自治立法權的范疇,非外在國家權力所能介入;至于學生的入學注冊或退學、開除學籍,乃至學習及考試事項,雖也屬大學傳統權限范圍,唯因涉及學生選擇職業及教育場所的自由,國家也得加以規范。換言之,立法機關與大學就此擁有共同決定權;至于與大學無關事項,則非大學自治立法權所及[33]。學習規則與大學考試規則的訂定,屬于德國州高等教育權與大學學術自由權合作的規范領域。大學在訂定這兩類規則時,應遵守其界限,凡與職業自由基本權密切相關以及對一般公眾或第三人的利益越具有保障的必要,大學訂定學習、考試規則的立法自主權則越狹小[33]。德國學者Dieter Lorenz認為,與研究事項相比,教學事項通常可以受到國家比較深入的規制,大學作為聯結研究與教學的制度化的學術機構(institutionalisierte),長期以來也提供了執行“較高層級職業者”所必要的精神基礎;大學為履行此項職業養成的任務,必須適當滿足相關專業的需求,其自主決定權限為此受到適當的限制,這實際上是事物的本質使然[34]。

在20世紀90年代末之前,基于高等教育的一體性理念(Der Gedanke der Einheithichkeit)以及對學生職業自由基本權利的保障,國家通常對學習與考試等事務采取“輸入式”的管理方式(如制定總綱性的考試規章)。德國高等教育機構新的學位項目的建立,包括課程學習和考試的規制(study and examination regulations),都需要得到相應的國家部委的批準(the approval of the responsible ministry of the respective state),而這一審核過程通常會持續兩年甚至更久,國家一般會對以下幾點進行審核:新的學位項目是否符合相應的國家規劃;建立新的學位項目的資源可獲得性;學位項目是否符合國家的審核規定;新的學位項目是否符合關于考試的框架性規定(尤其是預設的標準學習期限、每學期的周課時數和小時數以及課程的考試次數)[35]。實踐證明,國家對學習與考試等事項的所謂“框架性”規制(framework regulations),如考試規則(Rahmenprüfungsordnungen),被證明是煩瑣與低效的[32]。“當然,政府雖有對大學自治規章的許可權,卻不允許政府藉由許可權對教學與學習的內容產生任何影響。”[33]“監督制度不是作為掌控或降低學術水準的工具。同樣地,教育部長致力于維護所有大學學習課程在某種程度上的一致性亦不屬于對大學的控管。”[33]

受新公共管理運動尤其是博洛尼亞進程的影響,在1998年《高等學校總綱法》的修訂中,“國家取消了之前對學生學習和考試的相關規定,現在,學習項目有外部獨立機構(認證)負責評估。來自國家的影響相應減弱,但國家通過設立國家考試在選擇學習課程方面保留著一定影響,同時間接影響著課程的內容結構”[25]。在德國,認證不能完全取代國家審查。雖然州和聯邦部門通過設置認證程序,已經減少了對該領域的嚴密控制,但州對學位項目進行審核和認證依然存在,并形塑了這種雙重結構。在針對新成立的學士和碩士學位項目引入認證程序的決定中,德國教育和文化部常任委員會(the Standing Conference of the German Ministers for Education and Culture)強調了州批準和認證的功能區分,負責認證的部門仍然保留批準每個新成立的學位項目的權力,尤其體現在以下3個方面:(1)保證即將開設的項目有充足的資源支持;(2)新的學位項目和州規劃的相容性;(3)符合州層面的結構性規則和規定[35]。

在德國,認證系統表現為“雙層階梯”(two-tier)結構,中央層次的是國家認證委員會,認證機構位于下一層級[36]。其中,認證委員會具有公法上財團法人的法律地位,認證機構的法律地位則不盡相同,大多數被視為非營利組織(the majority are non-profit organizations)[35]。與法國類似,德國認證委員會與認證機構等外部高等質量保障機構的法律地位,決定了其相對于國家以及公立高校的獨立性。但是,這類機構的獨立程度和自治權限究竟有多大,尚存爭議。約翰·布倫南以及特拉·沙赫的研究指出:“大多數歐洲認證機構是由國家政府建立的,雖然它們通常被設計為具有一定的自主權,但這種自主權是否能在實踐中起作用依然值得討論。關鍵問題在于認證機構在法律框架內成功承擔自主角色以開展活動,或者其自主權是否也包括有關使用評估的方法論問題(methodological issues regarding which evaluations to use)。”[4]36

此外,關于歐洲質量機構的調查顯示,29個機構中,15個擁有獨立的法律地位。然而,20個機構的大部分或者所有的資金均來自于國家。作為高等教育與國家之間的“緩沖機構”,高度的獨立性對于這些機構的成功是非常必要的。但是,不管它們的法律地位的形式和資金的來源是什么,在建立質量機構的背后,其驅動力幾乎都是政府的關注和議程。無論如何,“獨立”這個術語的意義和重要性,在不同的國家和傳統中有所不同。事實上,歐洲許多國家的政府與高等教育各個方面的官僚有著密切的聯系,因此他們也涉及質量管理[4]36。

應該認識到,在高等教育認證發展的背后存在著多種可能性,許多不同的政策議程和動機正在上演。尼夫(Neave)教授最早觀察到這一趨勢,早在20世紀80年代初他就指出,質量保障這些明顯中立的現象隱藏了高等教育領域中權力和影響力的戲劇性變化[30]。他認為,“目前認證計劃中存在的最大問題是,由于大多數歐洲國家將高等教育視為國家事務或公共服務,因此新的認證計劃的出現可以增加國家的影響力。這不僅表現在高等教育系統的設計方面,而且在具體的評估實踐中也是如此”[30]。

三、盎格魯-撒克遜高等教育系統中公立高校與政府關系變革的法律透視

發達的市民社會與法人自治傳統孕育了盎格魯-撒克遜傳統的高等教育系統公立高校與政府的“遠距監督”關系。鑒于美國高等教育機構的公私區分(The Public-Private Dichotomy)程度較為顯著且有著數量眾多的高等教育行業協會,本研究將考察的重點鎖定在美國。從歷史角度來看,美國高等教育同時發源于公共和私人領域,但在不同時期公立教育和私立教育的影響有所不同。美國大學的前身是基督教神學院,如早期的耶魯神學院,此后,教授印第安人基督教的達特茅斯學院開始發展起來,類似的學校遍布美洲各地。雖然它們大部分是通過私人慈善信托建立起來的,但它們通常得到了殖民地的特許以及相應的財政支持,也因此受到殖民地政府的規制。這段時期內大部分大學往往是公立教育和私立教育的混合體。

自19世紀起,政府參與宗教學校的程度逐漸降低。隨著各州開始建立自己的大學,公私區分逐漸顯現。當下,盡管私立高等教育機構也同樣受到司法審查,但法律通常會區別對待公立高校和私立高校。公立高校受到較多法律約束,私立高校則免于許多政府控制。政府可以組建、支持以及解散公立高等教育機構,而私立高等教育機構則享有屬于它們自己的永久的法人章程,尤其是在“達特茅斯學院案”之后,法律禁止政府干涉私立高等教育機構的章程。在該案中,最高法院扭轉了新罕布什爾州試圖控制達特茅斯學院的行為,并強調這種行為將違反憲法的合同條款。在美國,無論是出于法律、政治還是政策原因,州政府對公立高校的干預都遠遠超過私立高校[37]。

在美國,聯邦政府與州政府干預公立高校自治權的法律依據有著顯著的區別。總體而言,聯邦政府對公立高校的干預,依據的是聯邦“撥款法案”,其行使的權力被稱為“開支權”(spending power)。而州政府對公立高校自治權的介入,則主要基于公立高校所具有的公共機構的法律身份,一些適用于政府機構的法律以及行政規章同樣也適用于部分公立高校。換言之,聯邦政府主要扮演“支持性干預”的“掌舵者”(Steering)角色,其介入權更多是“默示性權力”①美國聯邦政府行使的“默示性權力”是從美國憲法第1條第8款中“解釋出來”的。美國憲法第1條第8款規定:“國會有權課征直接稅、關稅、輸入稅和貨物稅,以償還國債、為合眾國共同防務和公共福利提供經費,但一切關稅、輸入稅和貨物稅應該全國統一。”根據這一規定,“公共福利”是聯邦行使權力的“目的”,而“高等教育”屬于“公共福利”的范疇。為實現聯邦“公共福利”之目的,聯邦政府為高等教育提供經費屬于“達到目的的必要手段”。國會可以根據憲法第1條第8款第18項規定“制定一切必要的和適當的法律”,在高等教育領域采取不是憲法所明確授權但卻可支持那些已經授權的合法行動,并且這些行動不僅可以理解為憲法沒有禁止,而且還可以被認為是符合憲法文義和精神的適當而明白的手段。據此,聯邦為高等教育提供經費的權力,就被合理合法地解釋為聯邦在高等教育治理中的“默示性權力”。參見:黃建偉,陳瑩.美國大學學術績效的外部治理——以政府的“權力依據”為研究線索[J].復旦教育論壇,2017(3):100-106.。與此不同,州政府更多扮演“法定干預”的“規制者”(Regulator)角色,其介入權更多屬于“明示性權力”。當然,受新公共管理運動的影響,州政府的“掌舵者”角色逐漸增強,作為“規制者”的角色相對弱化。放松管制(De-regulate)與績效問責,成為州政府與公立高校關系的變革趨勢。與此同時,聯邦政府藉由默示性的“開支權”介入公立高等教育機構的強度,隨著州政府財政撥款的削減而逐漸增強,這客觀上促使公立高校與聯邦政府之間形成了實質性的“資源依賴關系”。當前,在新公共管理思潮的影響下,“聯邦政府與州政府對高等教育問責的介入越來越明顯,在不斷演化的認證制度和質量保障體系中,權力關系和制度模式愈加復雜化”[38]。

(一)持續強化的“掌舵者”角色:聯邦政府依據“默示性權力”介入公立高校自治權

與州政府相比,聯邦政府屬于“有限權力”政府,其權力主要是聯邦憲法中所列舉的那些。其中,不包括任何對教育領域的明示權力。在聯邦層面,這類具體立法的案例主要是“撥款法案”,如1965年的《高等教育法案》。當然,通過其他一些明示的權力,如開支能力以及其他一些默示權力,聯邦政府對公立高等教育行使著實質性的治理權。例如,國會在籌資和明示的開支權(spending power)下,為大部分美國公私立高等教育機構提供各種各樣的聯邦資助。在默示權力下,國會規定了高等教育機構如何花費這些經費以及對其問責的條件。聯邦政府也通過開支權(spending power)的形式直接影響公共和私人高等教育機構的治理過程。例如,聯邦政府要求學校通過招生和財政資助項目為殘疾學生提供住宿,保留學生檔案,實現種族和民族多樣性,防止并改進性別歧視和性騷擾等現象。值得關注的是,聯邦政府通過了關于教職員工出版作品和專利發明,招收和管理留學生,解決有關健康和安全、工資和工作時間、失業救濟、失業補償、退休福利和歧視等有關就業糾紛的法律。在這些領域中,聯邦法律優于州法律和地方法律,聯邦法律可以取代與其相抵觸的州法律和地方法律[37]1-45。

當前,美國公立高校與聯邦政府之間關系變革的最新動態,主要集中在“認證聯邦化”(federalizing accreditation)[39]。認證聯邦化突出體現在作為高等教育行業協會的認證機構被納入聯邦政府的“監控”范疇。從19世紀末認證機構的產生到二戰前,聯邦政府基本不對其進行干預。作為非營利性法人和大學的學術伙伴,認證機構按照自治與自律的原則運行與發展。然而,二戰后,聯邦政府通過向認證機構授權,將認證機構看作聯邦政府經費的“看門人”,認證機構的性質開始從完全的自律自治機構轉變為聯邦政府對大學進行控制的半規制伙伴(Semi-Regulatory Partner)和準政府機構(Quasi-Government)[40]。在此背景下,認證機構與聯邦政府之間的關系開始被認為是一種“不容易”的伙伴關系(an uneasy partnership)。當前,由于《高等教育法案》的持續修訂,聯邦政府對接受其撥款的認證機構提出了明確的“認可”標準與程序。1952年美國國會頒布的《退伍軍人再適應援助法案》(Veterans Readjustment Assistance Act)被認為是聯邦政府首次建立與認證機構的聯系。該法案第253款要求聯邦教育專員(U.S.Commissioner of Education)公布一個國家認可的認證機構或協會名單,這些機構或協會在鑒定院校提供的教育或培訓質量方面具有可靠性。1965年美國第一部《高等教育法案》的頒布實施,進一步明確了州政府的辦學許可、認證機構的認證以及聯邦衛生、教育與福利部對其行政與財務狀況的判斷,由此建立起美國高等教育質量保障的“三元組合”(the triad)。因此,那些參與或準備參與聯邦學生資助項目的高等教育機構,將受到聯邦政府的間接影響。

隨后,對《高等教育法案》的多次修訂(1968年、1972年、1992年、1998年和2008年),使得聯邦政府對認證機構的認可標準更加細化與健全。在2008年《高等教育機會法案》(Higher Education Opportunity Act,簡稱HEOA)通過之后,美國聯邦政府對被認可的認證機構提出了更高的要求,在質量監控之外,還要求認證機構引入一系列問責制(accountability)指標[39]。根據該法案第4章第9部分第5小節“認證機構的認可”(Sec.495.Recognition of accrediting agency or association)中有關高等教育認證機構的認可條款及內容的表述,大學若未獲認證或需重新認證,將會失去獲得聯邦貸款、資助項目和本法規定的其他項目的資格[41]。“新的《高等教育法案》要求實現對高等教育的聯邦監管(Federal Regulation),讓聯邦政府在關鍵領域成為仲裁者,這些領域以前都屬于認證機構和大學。”[40]顯然,《高等教育機會法案》進一步增強了聯邦政府對認證機構的控制。

當前,為追求更大的責任感,政府主要致力于“認證聯邦化”,為認證機構和高校帶來挑戰和沖突。一方面,學術界轉向認證,不僅要解決質量問題,還要解決問責問題。另一方面,認證越來越受到聯邦政府的管理和指導。美國高等教育認證委員會主席朱迪斯·伊頓(Judith S.Eaton)認為,認證的“聯邦化”指的是聯邦法律對于認證的要求不斷增加,認證機構必須符合聯邦政府認可的條件。特別是在學術領域,這些要求也適用于大學,法律或法規通常規定“認證機構必須確保高等教育機構X符合……”。學術共同體在學術決策中的空間可能會受到國家授權的新規則的進一步限制,該領域的規制語言的含義存在很大的混淆。她指出,雖然我們需要在多個方面尊重聯邦政府對許多領域提出的問責,但學術界不需要也不應該成為其中之一,忽視認證所面臨的現實是我們最大的危險。我們已經達到了聯邦—認證關系的臨界點。從規制法的角度來看,受認證“聯邦化”趨勢的沖擊,國家規制與學術自我規制之間的規制“競爭”與沖突關系日趨緊張。實際上,這種沖突關系,已經招致了廣泛的批評。為此,國家機構質量和誠信咨詢委員會建議教育部長舉行政策論壇,側重討論認證的合規與改進、認證的作用以及是否需要共同標準等主題,以解決聯邦政府與認證機構之間的一些基本沖突問題[42]。

值得指出的是,法院的裁判觀點也為美國認證機構與聯邦政府之間關系的“正式化”提供了證據。在一些案件中,法院確認了認證機構在認證活動中存在國家行為(state action),進而適用憲法第十四修正案所規定的正當法律程序條款對其進行規制。在這些案件中,確認國家行為存在的最可能的情況,主要指涉政府機構已授權給認證機構。同樣可能的是,獲得美國教育部長認可的認證機構。1992年和1998年對《高等教育法》的重新授權所產生的認證機構和教育部長之間的關系更為正式,認證機構幫助教育部長以確保高等教育機構符合聯邦學生援助計劃的要求,這為在某些判例中發現國家行為提供了基礎。借助這種觀點,在芝加哥自動變速器學院訴職業學校和學院認證聯盟一案中,法院指出:“聯邦行政法的原則為審查認證機構的決定提供了正確的視角。”[37]1811-1849

總體而言,聯邦政府藉由對高等教育認證機構的“許可”,間接卻實質性地介入公立與私立高等教育機構的自治領域;聯邦政府藉由“開支權”的行使,使“國家認可—協會認證—財政資助”互相勾連、相互支撐,間接地“誘逼”高校努力提升辦學質量,從而從宏觀上保障整個國家的高等教育質量[41]。

(二)從“規制者”到“掌舵者”:州政府介入公立高校自治權的變革趨勢

一般而言,州政府被認為是美國高等教育主要的“治理者”(governors)[43]。相比于聯邦政府,州政府介入公立高校自治權有著特定的憲法淵源。與聯邦政府依據默示性權力(如“開支權”)不同,其依據的是明示性權力(expressed powers),也稱“列舉的權力”(enumerated powers)。美國學者理查德森(Richardson R C)等人曾將州政府描繪為資源提供者(Providing Resources)、規制者(Regulator)、消費者的支持者(Consumer Supporter)和掌舵者(Steering)4種角色,并指出在“新問責運動”等一系列改革的推動下,州政府正從傳統的“規制者”走向“掌舵者”,從“資源的提供者”變為“消費者的支持者”。毋庸置疑,對美國州政府介入公立高校自治權的角色考察,須從“規制者”與“掌舵者”兩方面進行。

1.作為“規制者”的州政府,通過立法與行政規制對公立大學自治權的行使產生廣泛而深刻的影響

“在美國,公立大學和州立法持續進行著博弈,前者表現出渴望自治的離心力,而后者體現出注重問責以及對大學教學、研究、行政管理進行規制的向心力。許多高等教育文獻已經表明,自二戰以來,以大學自主權的削弱為代價,規制力量持續強化。”[44]有學者以賓夕法尼亞州為例,基于統計分析的方法,考察了該州立法的“專業化”以及政治議程變化對公立大學自治權立法規制增強的影響。該學者通過對賓夕法尼亞州過去和現在的法案進行對比發現,盡管立法提案的數量增加了,但是最后通過的法律并沒有增加。例如,1969—1970年賓夕法尼亞州立法機關提出了21部規制高等教育的立法提案,但最后僅通過了3部,分別是豁免外國教師必須發誓忠誠才能進行教學的義務(解除限制)、為教師提供選擇性證書、建立理事會調查學生騷亂。而在1969—1970年之前,立法會員大會通過了如下法律:要求參與危險工作的工人佩戴護眼裝置、保留贈地大學免稅的權利、賦予教會大學州屬的地位、教科書不用繳稅、強制有興趣成為公民的外國教師發誓效忠等。這些法律中沒有一條限制了公立大學的行政管理、研究或教學功能。在1989—1990年的立法會中,共提出了11項立法提案,只有2項最后通過。其中一項是調查大學的種族關系以規制公立大學的招生政策;另一項是要求公立大學所有的教職工和助教精通英語,對不合格的人進行罰款,這項法律直接削弱了公立大學的自主權。

此外,該研究者還對253位立法委員會中的30位立法委員進行了隨機的結構化訪談。結果顯示,31%的受訪者堅信立法機構不應該管理或者為公立大學設定政策,35%的受訪者認為立法機關對公立大學管理的干預應該受到限制。總的來說,有81%的立法委員支持公立大學自治的觀點,然而當問到是否支持要求公立大學教師的英語語言能力(直接規制公立大學的教學)這一條法案時,92%的立法委員持贊同態度。盡管他們有更大的自由獨立于政治黨派組織,但他們認為必須調和選民的意愿和黨團領袖的意見,關于英語語言能力的這條提案由一個選民提出,而此人是有影響力的參議員的家屬。此外,立法委員們的這條提案還得到了許多英語能力不合格的外國教師教授的畢業生的支持。據此,該研究認為,選民們要求立法對大學的雇傭標準進行限制。立法委員們必須遵循選民的意愿,因為他們要尋求他們的支持以爭取連任,根據對立法委員們的隨機調查,選民的意見比保護大學自主權更加重要,他們認為,贊助商(選民)的意愿優先于客戶(大學)[44]。毋庸置疑,在這項關于州立法會持續影響公立大學自治權的研究中,研究者采用統計分析與深度訪談的研究方法,將州立法規制的持續增強歸因于政治議程的變化和立法機構自身的“專業化”趨勢,認為選民的意愿在很大程度上影響了立法。例如,藉由立法,“控制學費或入學標準等方面的公眾態度,不時地妨礙著公立大學”[45]36。

回歸到本研究的主題,以賓夕法尼亞州為例,該州的立法規制對公立大學自治權的影響持續增強,甚至對大學的教學、科研等內部學術自治事項也產生了具體影響,主要包括以下9項法律規制:(1)法律要求高等教育機構報告校園內的犯罪發生率,旨在影響學生對學校的選擇,但這一行政工作通常得不到州的經費支持;(2)法律限制或對大學的商業活動進行征稅,進而限制大學的管理決策;(3)提供預付款的學費計劃,盡管這一法律可能對家長有所幫助,但它可能限制機構的未來收入;(4)法律要求所有教職員工和助教都能夠用英語進行教學,這直接干預了大學雇傭和管理教職工和助教的權利;(5)要求公立大學規范評價學生成績,并強加了一些外部標準和評價手段;(6)法律提出未來的中學教師選擇某一個具體的專業而不是接受通識教育,直接影響了大學的課程設置;(7)法律限制以教學為目的的動物的使用,因而限制了大學的教學;(8)沒有賦予將動物用于研究的機構以豁免于受動物虐待法的權利;(9)賦予州管理授權和規制使用動物的研究設施,進而限制了大學的研究活動[44]。毋庸置疑,這9項法律規制會對公立大學的自治權產生較大影響。

正如密歇根大學前任校長詹姆斯·杜德斯達和前財務主管弗瑞斯·沃馬克所言:“州政府和公立大學的關系尤其復雜,并且各州情況大大不同。各州政府不斷增加對公立高等教育的控制,從而削弱學校的自治權。很多州的公立大學都陷于州的法規、條文和官僚機構所編織的羅網中。”[45]130以公立高校的教師教學為例,“截至1995年,已有25個州下令對公立高校教師的教學工作量采取某些行動,其中有10個州對公立高校教師教學工作量規定了更具體的要求。即通常在州政府預算機關的強制下,公立高校會被要求提交更多有關教師工作、研究生產力、補助經費的支出等方面的資料”[41]。

值得指出的是,公立高校的法律地位差異,直接影響著州政府的規制強度。一般而言,美國公立高校包括州憲法上自治的高校(constitutionally based institutions)、州法上自治的高校(statutorily based institutions)以及政府機構的一部分等類型。其中,州憲法上自治的公立高校也被稱為憲法法人(constitutional body corporation)、公共信托機構(public trust)、憲法大學(constitutional university)[46]。就州憲法上自治的公立高校而言,最需要他們服從的是州憲法。同時,除非州憲法有明確規定,其他普通法律法規包括州行政法在內通常對他們都沒有太大的約束力。相對而言,州法上自治的公立高校尤其是作為政府機構的公立高校,通常被認為是州的代理機構(state agencies),會受到更多立法規制和行政規制。除了少數具有州憲法自治法律地位的州立高校以外,大部分公立高校是依據州普通法規設立的,因而必須接受普通法規層面的規制。那些屬于“州的政府機構”的公立高校,則必須服從州行政程序法(state administrative procedure laws)、公開會議法(open meetings laws)、公開記錄法(open records laws)等。

2.作為“掌舵者”的州政府對公立高校開展績效問責

20世紀80年代以前,美國州政府主要關注資源的分配和利用,重視過程性問責與“程序性管制”。作為“規制者”的州政府藉由其頒布的法令(statutes)以及行政條例和規章(administrative rules and regulations),使“高等教育的管理權在不知不覺中由校園轉移到州級高等教育委員會和州政府手中。政府的過度管制使公立高校與政府的關系由于過多的規章制度的約束而惡化,其代價遠遠高于規章制度本身帶來的益處,高等教育變得僵化、官僚化”[47]。日益煩瑣低效的政府管制系統,遭致社會各界的批判與質疑。20世紀80年代以來,受政府財政削減以及新公共管理運動的影響,績效問責的理念被引入州級高等教育治理,以解除與放緩州政府對公立高校的管制,強化公立高校的公共責任,保障社會公共利益。在此背景下,州政府廣泛推行將撥款用在“刀刃上”的理念,實施競爭性撥款、激勵性撥款和績效撥款。這一系列財政撥款制度的改革舉措,促使州政府開始介入公立高校的實質自治(substantive autonomy)與“微觀自治”領域[48]。當前,美國州政府對公立高校的績效問責主要表現為績效撥款(performance funding)、績效預算(performance budgeting)和績效報告(performance reporting)3種形式。其中,績效預算與績效撥款屬于強制性的問責行為,而績效報告屬于應答性問責行為[49]。

美國學者伯克(Joseph C Burke)認為,績效撥款和績效預算兩種問責在20世紀90年代非常盛行。例如,1997年有10個州實行績效撥款問責制,到2001年達到19個州,2007年有27個;實行績效預算問責制的州從1997年的16個增加到2000年的28個。2000年,有30個州實行績效報告問責制,到2003年已達到46個州[50]。由于制度擴散與政策轉移,州問責制成為州政府進行高等教育質量評估的重要手段,也反映出州政府“解制”與“問責”并存的改革趨勢。州政府從“規制者”向“掌舵者”的角色轉變,使得“分權化的集權”在州級高等教育治理中逐漸制度化。

四、誰來監管“監管者”:“監管型治理”模式興起的風險規避與界限設置

受高等教育市場化與國家化等多重因素的影響,兩大傳統的高等教育系統自20世紀80年代以來,都趨向于責任與自治辯證統一的“監管型治理”模式。在該模式中,國家不再被視為“行政指令的發布者”,而更多被看作“質量的監管者”。該模式在形塑公立高校“規制型自治”狀態、實現其辦學質量提升與績效改進的同時,也引發了諸多法律風險與價值危機。如何在法律規制層面為“監管型治理”模式的興起設置必要的界限,以實現學術自由與公共利益的沖突整合顯得尤為重要與緊迫。

(一)合憲性與合法性檢視:歐陸公立高校與政府關系變革的公法規制

歐陸國家公立高校與政府關系變革中“合同化”管理機制的普遍使用與外部質量保障機構的廣泛建立,在放松政府管制、凸顯高校自治的同時,也面臨著合憲性與合法性的拷問。

1.歐陸公立高校與政府關系變革的合憲性檢視

從合憲性層面來看,“合同化”的管理以及外部質量保障機構的建立,使傳統上被視為“高校固有事項”的教學與科研任務被納入政府或由公共財政資助的準政府性質的質量監控之中。據此,“監管型治理”在放松對國家“委辦事項”行政監督的同時,也將傳統上行政監督不得介入的法律監督事項納入其管制范疇。換言之,“監管型治理”模式的興起,使得行政監督與法律監督的界限日趨模糊。政府公權力藉由各類合同實質性的介入教學、科研等學術自治的核心地帶[51]。對于“合同化”管理的合憲性問題,德國學者Rogal在其博士論文里集中討論了目標合約制度與高校自治之間的關系[11]22。他首先從公立高校作為學術自治團體與國家機構的“雙重法律地位”出發,指出高校既有學術自治的要求,也有履行國家任務的義務。前者直接與教學和科研結合起來,后者則主要涉及財政、人事及其經營管理等事項。鑒于學術自由在德國《基本法》第5條第3款中有明確規定,而目標合約的內容又會涉及這一部分,所以需要在法律上對目標合約的內容做出相應規定,否則會出現國家過度干預高校,進而滋生違憲疑義的狀況。類似的,對于外部質量保障機構的建立,學者們也紛紛指責其對學術自由與高校自治會構成威脅。David D Dill和Maarja Beerkens認為,公共領域獨立監管機構的增加也導致了一些問題。例如,大學需要應付越來越多的高等教育監管機構可能會造成管理負擔;由獨立的質量保障機構進行不同的評估,認證和數據收集可能會導致大學出現評估疲勞,由此不可避免地導致了“誰來評估評估者”這一問題[31]。

為應對“合同化”管理機制以及外部質量保障體系實施所引發的違憲疑義,學者們紛紛提出須在此類“準市場機制”的適用中引入同行評議(Peer review)等學術自我規制的建議。

一方面,在外部質量保障體系的運行中,同行評價被認為在質量評估或認證過程的合法化中起著決定性作用。在高等教育領域,官僚的權力要想實現合法化,只能通過增補那些同行團體中的“有道德”的權力到委員會。這就是為什么幾乎所有的質量評估機構都將同行評價作為質量評估過程中至關重要的一部分。事實表明,盡管在不同國家,機構的法律地位和資金來源不一樣,但他們都通過邀請資深的大學教師加入他們的管理理事會或委員會,來使他們的活動更加合法化[14]37。另一方面,“合同化”管理機制的實施,須尊重學術自治團體的意見。阿斯曼教授認為,“因為《基本法》第5條第3項確保學術自由,因此與學術相關的國家決策程序應顧及基本權主體的自主性。合作原則作為一種緩和的平衡模式,也有助于讓學術能適應國家之規范”[52]。據此,在德國,目標合約等利益相關者機制的引入,也明顯受到學術自治機制的影響。通過同行評審機制,學術人員對資源分配的政策和決議仍然有明確的集體影響。“準市場”機制對同行評審的制度性依賴,使得學術人員的影響力得以保存甚至持續增強[53]。在“新調控模式”部分引入德國高等教育治理的背景下,學術自治與契約治理機制之間實現了融合,以保障學術自由這一憲法基本權利免受結構性威脅。基于此,高等教育領域內任何一項績效協議的達成,都必須建立在專業共同體或行業領域達成一致的績效標準基礎上[9]。對于高等教育評估權行使中可能產生的違憲疑義,德國聯邦憲法法院在布蘭登堡大學法判決案(BverfGE 111,333)中指出,“只要教學評鑒之程序滿足學術自由之標準并引入專業評鑒”[54],則不構成違憲。與此同時,“立法者負有觀察甚至必要時的事后改正義務(Eine Beobachtungs-und gegebenenfalls eine Nachbesserungspflicht)”[21]。具體而言,立法機關須持續觀察目標合約制度實施中可能存在的問題,并通過修法的方式予以解決和回應。

2.公立高校與政府關系變革的合法性檢視

在歐陸國家,公立高校與政府之間因分權所產生的糾紛,長期以來并不被法院所受理。例如,在日本法學界以及實務界,傳統上傾向于將特殊法人(獨立行政法人)與國家之間的關系視為“內部關系”,關于兩者之間的爭議不具有法律上爭訟性的觀念根深蒂固。在日本,“以前的國立大學具有國家行政機關的地位(嚴格講是《國家行政組織法》第8條之2規定的設施等機關),所以,在因國家對大學業務所作干預而生糾紛時,大學通過法院尋求救濟的道路被封閉”。但是,由于“國立大學法人在法人法中明確獲得了法人資格,故相關問題的前提條件發生了巨大變化”。對此,鹽野宏教授認為,“具有行政主體性的獨立法人與國家的關系,原則上應作為法律關系來把握”。“在《國立大學法人法》之下,這個問題將以對于國家的干預的國立大學法人的起訴可能性這種形式出現。”換言之,作為特殊行政主體的國立大學法人,因其行政主體性的存在和獨立的法人資格,也使其具有對政府違法或不當干預行為提起訴訟的可能性。進而言之,即便不考慮國立大學法人資格獲得后所產生的行政訴訟上的“起訴可能性”,基于學術自由與大學自治的考量,“在國家的干預對受到憲法保障的大學自治權構成侵害的情況下,國立大學法人不必返回一般論①在此,一般論特指國立大學作為法人與國家之間糾紛解決的行政訴訟機制。,便可以認為該爭議屬于法律上的爭訟性的爭議”[55]。

對于學界傳統上所持有的將國家與特殊法人(獨立行政法人)等“特殊行政體”之間的關系視為“內部關系”的觀點,鹽野宏教授持有反對意見。他認為,基于對某種法人承認行政主體這件事,直接認為在任何關系中都是內部關系的觀點,是存在疑問的。更進一步說,賦予了獨立的法人資格,即意味著自律性活動有了余地,在這期間,既然圍繞法律的適用發生了糾紛,就應該作為法律上的爭訟來對待。基于此,國立大學法人作為具有“行政主體性”的“特別行政主體”,在國家干預其法人自治并產生糾紛時,可以納入法律爭訟中予以解決。當然,他也特別提出,有時候,就一定的業務,也存在政府對該機關委托該事務推行的情況,在該限度內,該法人也許只能被承認部分獨立性[55]。“將獨立行政法人與國家的關系理解為內部法關系,否定它們之間糾紛的法律上的爭訟性,這一學說原本來源于德國法理,但作為母法的德國法理就該區別及其適用范圍展現出了靈活性,而作為進口國的我國學說卻應對遲緩。”[56]

鹽野宏教授的觀點表明公立高校與政府之間的關系,應納入公法規制的范疇。當公立高校與政府之間發生行政糾紛時,不應排除行政訴訟的救濟渠道,以保障公立高校的合法權益。除此之外,政府對公立高校自治權的介入應恪守公法基本原則,如正當程序原則、法律保留原則、比例原則、信賴利益保護原則等。例如,政府(包括外部質量保障機構)對公立高校法人的績效評鑒,應履行說明理由的義務且須遵守法律(包括外部質量監管機構的自治規范)關于高等教育評估或認證的相關規定。就公法的角度而言,歐陸國家高等教育系統變革中興起的“監管型治理”模式,須置于公法規制的框架之下,受行政法治基本理念與原則的拘束,公立高校與政府之間關系的調適,應受國家法與高校“自治法”的共同形塑,以實現政府監督與高校自治的動態平衡。

(二)“緩沖組織”自治與學術自我規制:英美公立高校與政府關系變革的普通法約束

在新公共管理運動的影響下,盎格魯-撒克遜傳統高等教育系統中備受珍視的高度自治與分權傳統開始受到日益嚴峻的挑戰,并為“監管型治理”模式所取代。一方面,政治家傾向于將高等教育認證機構等“緩沖組織”納入公共管理系統,進而受到國家的監管乃至控制;另一方面,政府對公立高校的績效問責逐漸強化,公立高校的教學、科研等“內部事務”也被納入質量監管的范疇。

1.高等教育認證機構等“緩沖組織”納入國家監控的界限設置

對于高等教育認證機構等“緩沖組織”被納入國家監控范疇的變革趨勢,高等教育機構以及認證機構持抵制與反對的聲音[57]。美國學院和大學聯合會與高等教育認證理事會聯合推出的一份報告指出:“我們承認聯邦政府對資金花費嚴格監督的重要性,也贊同它依靠獨立的認證機構來促進系統的教學結果的改進,但我們強烈支持這樣的原則:質量標準必須由學校自身而不是外部機構來設定和達到;我們也呼吁減少由不必要的政府管控帶來的代價和干擾。”[40]與此同時,即便個別案例將受聯邦教育部認可或政府授權的認證機構的認證行為視為國家行為,但這種立場的表達并不表明法院認同“認證聯邦化”(federalizing accreditation)的趨勢。從法律性質上來看,認證機構是否要通過聯邦教育部的認可,高校是否要通過由聯邦教育部所認可的認證機構的認證,都是其自愿的行為。“聯邦政府僅對愿意接受其撥款條件的教育機構具有影響力。而且,聯邦教育部僅能決定是否認可某認證機構,而不能推翻認證機構對大學做出的認證決定。”[39]實際上,在絕大多數案件中,法院傾向于將認證機構視為“非營利性法人”。基于此,認證機構受聯邦與州普通法的規制,須履行普通法所規定的義務。這些義務包括誠實守信、不得武斷、不得存在欺詐、給予高等教育機構以基本的程序保護等。

值得指出的是,在司法實踐中,只要認證機構的行為符合基本的公正原則,只要認證機構對大學進行了告知并給予其申辯的機會,法院一般都會尊重(defer)認證機構的決定。美國高等教育法律專家卡普琳(William A Kaplin)認為:“在教育協會糾紛的解決中,法院可能在其中發揮作用,但最終通常是為了學術界的最佳利益,以及大學和私人教育協會發展建設性的解決內部爭端的能力。只要受影響的各方能夠有機會利用有意義的內部程序,并且保證其程序公正性,法院和政府機構應該允許它有足夠的發展空間,并且保障教育專業知識的運行空間,它應該是高等教育機構和教育協會的一個中心目標,以便實現高等教育界各方參與者的利益。”[37]1811-1849

2.政府問責制的強化須受學術自我規制的制衡和約束

在盎格魯-撒克遜傳統的國家,高等教育領域政府問責制的強化正在受到越來越多的質疑和批判。在英國、美國以及澳大利亞等國家,回歸內部專業問責的呼聲逐漸高漲,并對高等教育治理的變革議程構成實質性影響。值得指出的是,學術知識的復雜性和日益專業化以及新的跨學科研究領域的迅速發展,削弱了國家試圖規定學術內容的意圖。事實證明,澳大利亞的質量框架以及英國采用的學科基準等工具的影響更多是形成性和發展性的而非規制性的,因此在確保學術水平上所發揮的作用有限[31]。鑒于學術知識的復雜性和動態性,專業自律(professional selfregulation)仍然可能是確保學術市場競爭中學術標準的最有效保障[19]78。當前,英美國家政府問責制的強化,往往輔之以學術自我規制的制衡與約束。例如,美國田納西州在其高等教育績效撥款政策的實施中“指定權威的社會第三方專業機構負責評價,如指標體系中的專業認證、專業教育測評和滿意度等指標”[58]。與田納西州的成功案例相比,佛羅里達州政策的失敗則被一些研究者歸結為對學術同行充分參與的忽視以及對“程序性管制”傳統的沿襲[50]。

五、重塑“規制國”:走向“精明”的高等教育監管

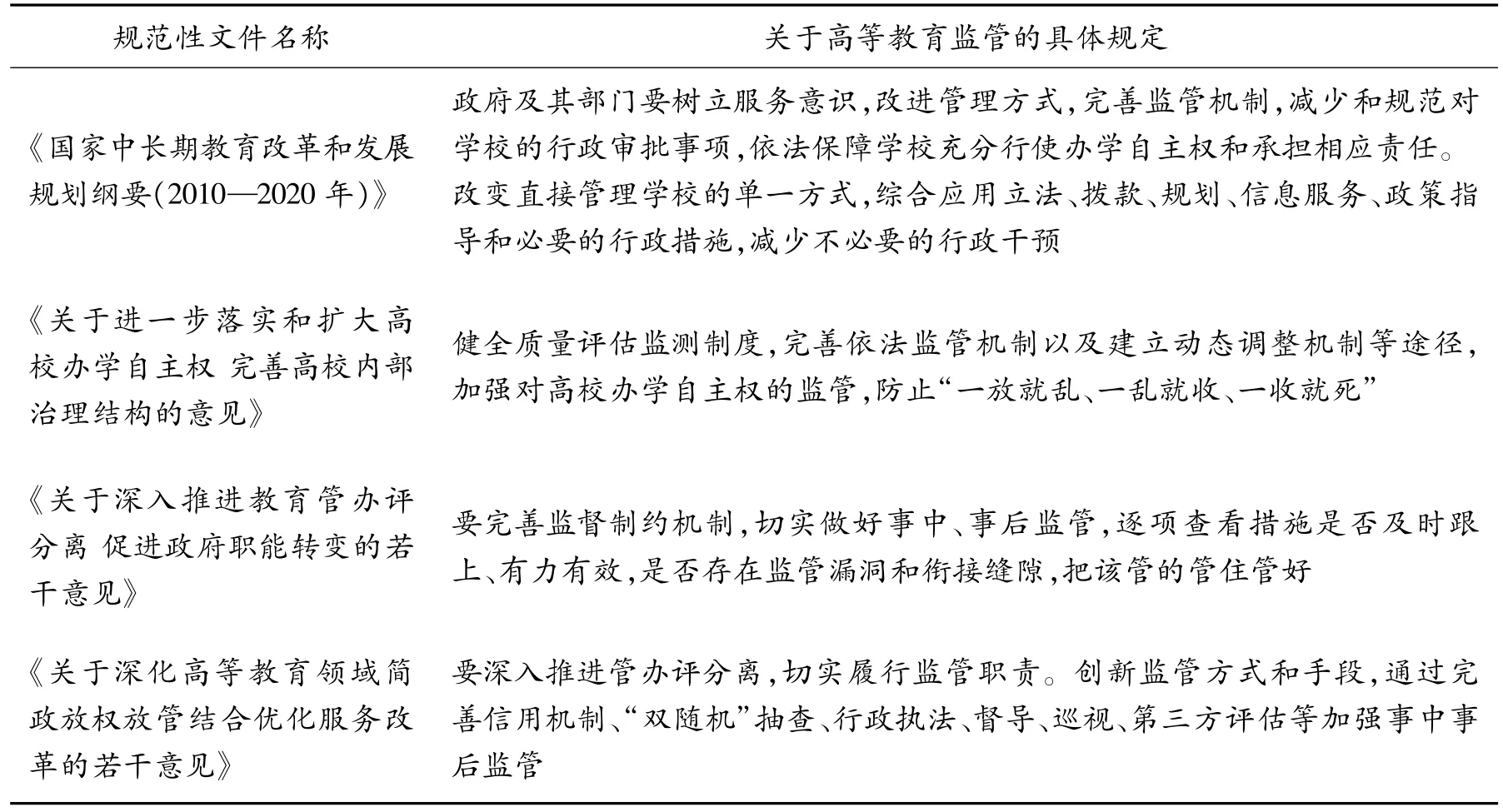

當前,在“放管服”改革與“管辦評分離”的背景下,我國公立高校與政府關系的變革進入“深水區”。傳統上備受推崇的以行政審批為代表的“指令式”管制方式為認證、評估、問責等“監管式”治理途徑所取代。近年來,國家發布的一系列重要的規范性文件,都旨在促進高等教育領域放權、監管與服務的有機統一(見表1)。這意味著,在擴大與落實高校辦學自主權的同時,我國政府對高校辦學自主權的行政規制邏輯也開始從“顯性”向“隱性”轉變。

表1 2010年以來中央政府有關高等教育監管的政策規定

毋庸置疑,在行政規制日益柔性、緩和乃至“隱秘”的背景下,如何避免政府規制變革陷入“規制國的悖論”——“規制方法在導致了與其追求的目標恰恰相反的效果這一意義上以自我挫敗而告終”[59]——具有重要的現實意義。西方的經驗表明,政府對公立高校自治權的監管,不應局限于創設規制(包括質量標準),而應聚焦于對“自我規制的規制”(the regulation of self-regulation)。但也應該認識到,自我規制的一個明顯問題在于相關的質量保障機構可能試圖“控制”或“形塑”規制過程,以確保其自身的生存和繁榮,而非使得公共利益最大化[31]。基于此,當學術子系統陷入“自我奠基”失敗的困境時,政府可對其進行必要的監督,但必須以保障學術自由與公共利益為目的。

當然,相比于國家規制,學術自我規制始終具有優先性。誠如德國法社會學家托依布納教授所言:“法律對系統自我奠基的支持作用,因系統的不同而呈現明顯差異。科學幾乎不需要其穩定作用的法律規范支持其獲得自治。方法論、科學、哲學以及認識論,本身就能敲進界樁,劃出科學王國的界限。盡管學術世界存在著令人擔憂的腐敗現象,但給科學附加上有法律約束力的自我描述似乎太過,比如自我描述成作為集體的科學共同體,甚至描述成類似于國家政治組織、確保知識之科學資格的科學共同體,都是毫無必要的。因此,在科學憲法中,法律的作用相對較小。盡管需要法律保障科學自由,確保大學的正式組織化,但科學基本上在沒有獲得法律支持的情況下就已經達致了自治。”[60]

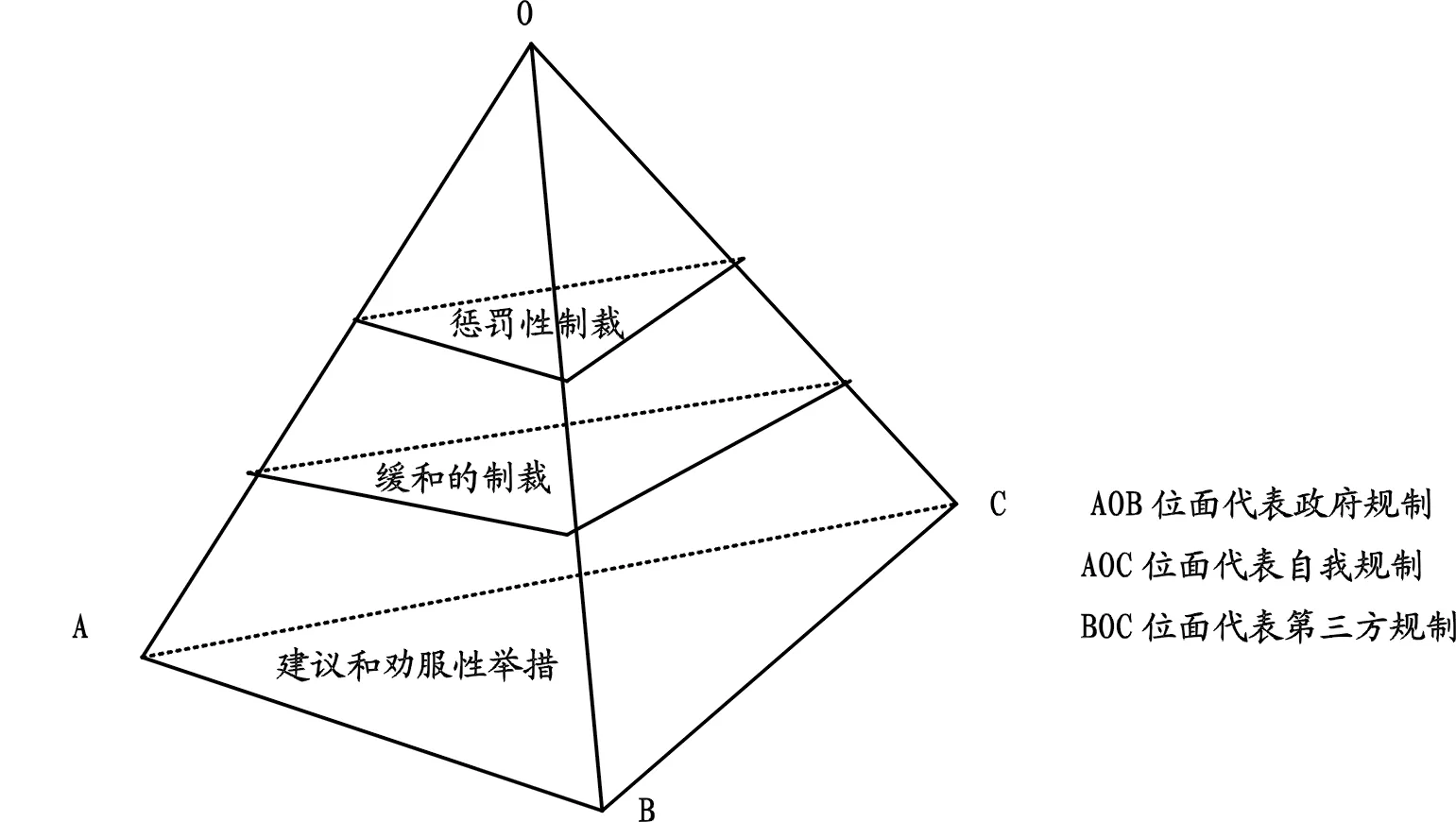

圖1 “精明規制”的金字塔結構[61]

從長遠來看,政府的角色應是不同類型規制互動的“網絡編織者”,其角色應從“規制”的直接輸出者走向“元規制”者(Meta regulation)以及合作伙伴關系建構者。在監管型治理模式興起的背景下,公立高校與政府分權的理想狀態是實現政府規制、大學自我規制和第三方規制(又稱“社會集體規制”、私人規制或行業規制)的合作協調與優勢互補,建構“精明規制”①“精明規制”(smart regulation)的概念由Gunningham在其1998年出版的《精明規制》一書中首次提出。Gunningham提倡“精明規制”理念,以此來描述一種正在發展的規制多元化現象,這種現象融合了靈活、富于想象空間并且具有創新性的社會控制方式,其不僅發揮政府的作用,也利用企業和第三方主體的力量。參見:張紅.走向“精明”的證券監管[J].中國法學,2017,(6):149-166.的金字塔結構(如圖1)。相比于高等教育“法律化”的不足,高等教育的“過度法律化”同樣值得警惕。政府規制絕不能擠壓學術自我規制與第三方規制的規制空間,應始終保持謙抑與尊讓,以促進學術共同體的健康成長。

[1] JEROEN H,PETER M,NEAVE G.Higher education and the nation state:the international dimension of higher education[M].Oxford:Pergamon,2001:18-20.

[2] 朱家德,周湖勇.大學有效治理研究[M].北京:中國社會科學出版社,2017:125.

[3] ERIC B.Academic freedom and the law:a comparative study [M].Oxford:Hart Publishing,2010:117-160.

[4] 約翰·布倫南,特拉·沙赫.高等教育質量管理——一個關于高等院校評估和改革的國際性觀點[M].陸愛華,等譯.上海:華東師范大學出版社,2005:32.

[5] 周光禮.學術與政治——高等教育治理的政治學分析[J].中國地質大學學報(社會科學版),2011(3):77-85.

[6] 申素平.公立高等學校與政府的分權理論[J].比較教育研究,2003(8):1-4.

[7] FERLIE E,MUSSELIN C,ANDRESANI G.The steering of higher education systems:a public management per-spective [J].Higher education,2008,56(3):325-348.

[8] 弗里德里希·包爾生.德國大學與大學學習[M].張弛,郄海霞,耿益群,譯.北京:人民教育出版社,2009:76-77.

[9] 姚榮.德國大學自治公法規制的經典內涵與現代詮釋[J].高等教育研究,2017(10):90-99.

[10]NEAVE G.The evaluative state,institutional autonomy and re-engineering higher education in western Europe[M].London:Palgrave Macmillan,2012.

[11]巫銳.高校目標合約與德國高等教育治理新模式的形成[D].北京:北京大學,2014.

[12]姚榮.高等教育治理范式的理想類型及其互動關系考察——基于公共領域中國家角色的分析[J].高等教育研究,2018(3):13-23.

[13]馬陸亭,陳浩.法國高等教育契約管理模式探究[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2016(2):140-145.

[14]高迎爽.法國高等教育質量保障體系研究——基于政府層面的分析[M].北京:中國社會科學出版社,2014.

[15]KAISER F.Higher education in France-country report[R].CHEPS,2007:47-67.

[16]劉敏.法國大學治理模式與自治改革研究[M].北京:北京師范大學出版社,2015:95.

[17]陳天昊.在公共服務與市場競爭之間:法國行政合同制度的起源與流變[J].中外法學,2015(6):1641-1676.

[18]CHEVAILLIER T.Moving away from central planning:using contracts to steer higher education in France [J].European Journal of Education,1998,33(1):65-76.

[19]TEIXEIRA P,JONGBLOED B,DILL D,et al.Markets in higher education:rhetoric or reality [M].Netherlands:Kluwer Academic Publishers,2004:311-326.

[20]DEGN L,S?RENSEN M P.From collegial governance to conduct of conduct:Danish universities set free in the service of the state [J].Higher education,2015,69(6):931-946.

[21]黃錦堂.德國大學法“新公共管理”改革之研究——兼論我國大學行政法人化相關草案[J].政大法律評論,2009(118):201.

[22]張源泉.德國高等教育治理之改革動向[J].教育研究集刊,2012(4):91-137.

[23]張源泉.德國大學組織重構之邊界[J].教育研究集刊,2014(3):1-34.

[24]HANS-HEINRICH T.行政法學中的治理概念——以大學為例[J].王韻茹,等譯.中正大學集刊,2012(2):242.

[25]CHARLES J R.Handbook of comparative higher education law [M].Maryland:Rowman and Littlefield Education,2013:121-133.

[26]巫銳.德國高等教育治理新模式:進程與特征——以“柏林州高校目標合約”為中心[J].比較教育研究,2014(7):1-5.

[27]張源泉.德國大學之人事與薪資改革動向[J].教育政策論壇,2012(1):177-204.

[28]張莉.法國行政協議糾紛解決[J].人民司法,2017(31):30-34.

[29]梁鳳云,金誠軒.法國行政合同制度及訴訟實踐[N].人民法院報,2016-12-09(08).

[30]STENSAKER B.Accreditation of higher education in Europe——moving towards the US model?[J].Journal of Education Policy,2011,26(6):757-769.

[31]DILL D D,BEERKENS M.Designing the framework conditions for assuring academic standards:lessons learned about professional,market,and government regulation of academic quality [J].Higher education,2013,65(3):341-357.

[32]STEFANIE S,WESTERHEIJDEN D F.Accreditation and evaluation in the European higher education area[M].Netherlands:Springer,2007:159-174.

[33]董保城.教育法與學術自由[M].臺北:月旦出版社股份有限公司,1997:29-37.

[34]陳愛娥.大學自治的憲法要求與其對教育行政的規范效果——以“司法院”大法官相關解釋提供的判決為考量中心[J].世新法學,2014(1):41-78.

[35]DILL D D,BEERKENS M.Public policy for academic quality:analyses of innovative policy instruments[M].Netherlands:Springer,2010:227-248.

[36]SERRANO-VELARDE K E.Quality assurance in the European higher education area:the emergence of a German market for quality assurance agencies[J].Higher education management& policy,2008,20(3):1-18.

[37]KAPLIN W A,BARBARA A L.The law of higher education [M].SanFrancisco:Jossey-Bass,2006.

[38]宋佳,黎萬紅.回歸專業問責:英美澳高等教育問責制度的演進與困境[J].高等教育研究,2015(11):90-97.

[39]張冉,申素平.國家學位制度與大學學位制度比較分析[J].學位與研究生教育,2013(9):39-44.

[40]彭江.美國高等教育認證機構的自律與他律分析[J].高等教育研究,2012(11):97-104.

[41]黃建偉,陳瑩.美國大學學術績效的外部治理——以政府的“權力依據”為研究線索[J].復旦教育論壇,2017(3):100-106.

[42]EATON J S.Federalizing accreditation:a quandary for higher education[EB/OL].[2018-05-08].http://www.chea.org/4DCGI/cms/review.html?Action = CMS_Document&DocID =262&MenuKey = main.

[43]劉愛生.美國大學治理:結構、過程與人際關系[M].北京:中國社會科學出版社,2018:109.

[44]SABLOFF P L W.Another reason why state legislatures will continue to restrict public university autonomy[J].Review of higher education,1997,20(2):141-162.

[45]詹姆斯·杜德斯達,弗瑞斯·沃馬克.美國公立大學的未來[M].劉濟良,譯.北京:北京大學出版社,2008.

[46]王綻蕊.美國高校董事會制度:結構、功能與效率研究[M].北京:高等教育出版社,2011:55-56.

[47]楊曉波.責任與自治:美國公立高校和政府的關系[J].高等教育研究,2003(3):102-106.

[48]余承海,程晉寬.美國公立大學治理的政治化及其啟示[J].高等教育研究,2013(8):92-97.

[49]王淑娟.美國公立高等教育的州政府問責制度[J].清華大學教育研究,2008(3):103-107.

[50]王景枝.美國公立高等教育績效問責制的成效分析[J].高等工程教育研究,2011(4):120-123.

[51]吳志光.教育主管機關對大學行政監督之界限[J].世新法學,2014(1):1-38.

[52]施密特·阿斯曼.秩序理念下的行政法體系建構[M].林明鏘,等譯.北京:北京大學出版社,2012:124-128.

[53]JANSEN D.New forms of governance in research organizations disciplinary approaches,interfaces and integration[M].Netherlands:Springer,2007:140-171.

[54]林依仁.大學自治與大學治理——以德國法制與實務為例[C]//大學自治的理論與實務學術研討會.臺北:臺灣師范大學,2018.

[55]鹽野宏.行政組織法[M].北京:北京大學出版社,2008:82-85.

[56]鹽野宏.論國立大學法人[J].行政法學研究,2011(1):137-143.

[57]GORNITZKA ?,MAURICE K,AMARAL A.Reform and change in higher education:analysing policy implementation[M].Netherlands:Springer,2005:287-304.

[58]羅新祜,陳亞艷.高等教育績效撥款政策的歷史嬗變:以美國兩個州為例[J].復旦教育論壇,2016(2):99-106.

[59]凱斯·R·桑斯坦.權利革命之后:重塑規制國[M].鐘瑞華,譯.北京:中國人民大學出版社,2008:120.

[60]貢塔·圖依布納.憲法的碎片:全球社會憲治[M].北京:中央編譯出版社,2016:126.

[61]張紅.走向“精明”的證券監管[J].中國法學,2017(6):149-166.