立新、身份與反思:王大同藝術系譜中的幾個關鍵詞

尹丹 Yin Dan

王大同風景三 左手系列80cm×100cm 2016

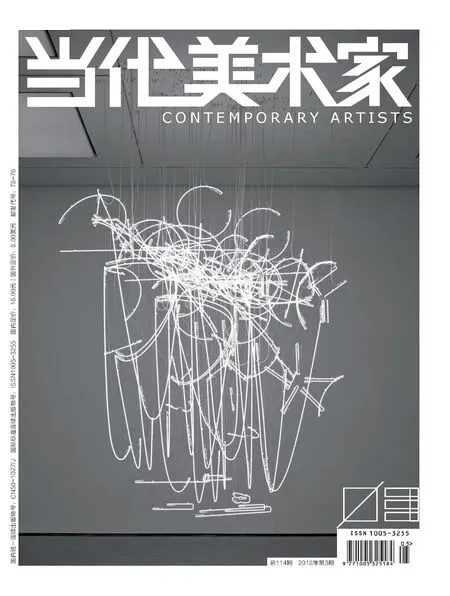

王大同油畫展

展覽時間:3月21—4月12日

展覽地點:重慶國泰藝術中心1號廳

作為晚輩,我和王大同先生生前并無接觸,卻有幸通過川美各位師長了解到他與人交往、為人處世中的點點滴滴,也通過其他媒介了解到他的創作歷程及主要作品面貌。前幾天,非常榮幸地受到王大同夫人朱盛玉女士的邀請,得以較為全面地拜讀先生留下來的色彩習作及主題創作作品。毫無疑問,王大同先生是四川美術學院歷史上非常有影響力的一位藝術家,也是本校油畫人才培養歷程中非常關鍵性的一位教師。

一篇小文難以全面地概括王大同先生的藝術、教學成就,我試著從觀念立新、身份表征及文化反思幾個角度來進行闡述。其中“立新”體現于教學和創作兩個層面,在老一代藝術家中,這樣的訴求顯得尤為突出;布依族的“身份”認同或許潛移默化地影響著他在藝術創作中的主題選擇及文化趣味;他熱衷閱讀,善于思考,不斷地吸取新知,自我反思。

“鼓勵創新,他是讓人印象最深的教師”

從四川美術學院油畫專業的發展歷程來看,王大同算得上是第二代油畫教師的中堅人物。王大同1954年進入四川美院(當時名為西南美術專科學校)學習,1957年畢業后留校任教,一直都未離開教學第一線。一般認為,奠定川美油畫專業的第一代教師中,核心人物為劉藝斯、劉國樞、葉正昌三人。而第二代教師中比較突出的有夏培耀、魏傳義、杜泳樵、王大同、張方震等人,他們都是奮斗在教學第一線的藝術家們。后來非常有影響力的77級、78級以及稍后81級、82級油畫專業學生所取得的藝術成就,都離不開這兩代藝術家們的教學及個人影響力。正如學生時代以《為什么》一畫名噪一時的高小華所說的那樣:“像魏傳義、王大同、蔡振輝等幾位恩師……正是這些園丁的辛勤勞作和理解,才使得我們這批稚嫩的幼苗得以茁壯成長。”1

川美恢復高考招生之時,王大同先生正當壯年,正是他在川美油畫教學中擔當起骨干作用的時候。這之后的川美油畫能夠產生全國影響力,自然離不開教師們的引導。“文化大革命”后,王大同便為77級油畫系學生擔任了寫生課及創作課教師。他后來接受采訪時還回憶起自己為學生們所介紹的藝術構思“四類型”:形象型、象征型、對比型、敘述型。在幾十年的教學歷程中,王大同對學生們所產生的影響力受到了普遍的承認。如川美院長龐茂琨在文章中所談到的那樣:“王大同老師是我最尊敬的先生之一……記得剛進油畫系的第一節油畫靜物寫生課就是王老師上的,印象非常深刻。那使我第一次明白了油畫筆觸與肌理的關系,也第一次知道了什么叫藝術的格調。”

甚至到1997年時,他還在擔任油畫系畢業班的畢業創作導師,并積極嘗試著讓學生們以新的群體方式來完成畢業創作。從20世紀90年代就讀于川美油畫系的學生回憶來看,他們大多對王大同鼓勵學生創新留下了深刻印象。這樣的判斷在89級學生庹光焰及93級學生趙曉東那里都得到了印證。后者回憶道,當時川美的教學非常自由,學生按照自己的想法來“畫”,教師大多都不會用學院教學的“條條框框”來束縛學生,其中王大同則是明確地鼓勵學生多思考多創新的教師。而庹光焰甚至稱他為當時教師中對學生創新“最”為鼓勵、讓人印象最為深刻的一位。對于這個問題,王大同自己也有非常自覺的認識,他在自述中談到自己愿意“尊重學生的個人想法”,不會以教師的觀念來束縛學生。趙曉東回憶起王大同先生在教學中的點點滴滴,還甚為感激。當年王老師還曾推薦親友購買、收藏了他的作品,對于學生時代的趙曉東來說,這筆購畫款項毫無疑問激勵了他繪畫的熱情,增強了創作的信心。川美的創作在90年代晚期開始再次獲得藝術界的普遍關注,這絕不可能是“無源之水”,因為川美一直以來就有著相對寬松與自由的創作氛圍。這種氛圍當然離不開教師們開明的態度,它一方面體現在鼓勵學生對多種藝術觀念的自覺接受上,另一方面也體現在教師們對創新的推崇上。在老一輩教師里,王大同無疑是非常具有代表性的一位。

掙脫:從繪畫語言到語義

這種“不僵化,善立新”的態度不僅僅體現于教學之中,也體現在王大同自己的創作及生活中的點點滴滴之中。作為20世紀50年代進入四川美院學習的老一輩藝術家,雖然也受到了劉國樞、劉藝斯、葉正昌、謝梓文等多元化的影響,但其早年主要的藝術語言仍然是蘇派的,畢竟50年代正是蘇聯繪畫在國內一統天下的時代。他未能像魏傳義那樣“有幸”到北京去參加馬克西莫夫培訓班的學習,但蘇派繪畫語言中那種大筆觸擺結構的方式,那種銀灰色的視覺趣味仍然深深地烙印在了他早年的繪畫習慣中。如今家人所找到的一批80年代以前完成的紙本習作,基本上體現了這種風格。用他自己的話來說,“這流行于50年代到70年代的技法,多為我們同代人所采用,稱為直接畫法。畫短期作業很顯長處,俄羅斯的克洛文是此種技法的極致者。鄙人當年曾五體投地地崇拜過。”2如今人們談到“文化大革命”之后川美創作的革新,自然會首先想起更為年輕的一代,如以高小華、程叢林等人為代表的傷痕美術,以羅中立、何多苓、王亥等人為代表的鄉土美術。但王大同在1977年醞釀完成的《雨過天晴》同樣引起了人們的廣泛關注,此畫在1979年獲得了當時全國美展的銀獎(當年未設金獎),迄今為止都是川美在全國美展創作類領域獲得的最高獎項。這件作品在當時頗為大膽地借鑒了新印象派中的點彩畫法,十分“透氣”地再現出雨后玻璃窗的迷蒙效果。眾所周知的是,“雨過天晴”這個名字還有一種象征性。上述原因也使得《雨過天晴》成為“文化大革命”后較早引起全國影響力的一件帶有新時代隱喻的油畫作品。對于他們那一代人來說,“印象派”實際上是一個頗為敏感的名詞,因為長期以來它幾乎成為繪畫領域中形式主義的代名詞。一般意義上,我們將點彩畫法看作是新印象派的代表性技法,但毫無疑問印象派與新印象派之間具備著密切的淵源關系,所謂的“新印象派”與“印象派”兩個名詞在當時的話語體系中也并無本質性區別。對這些技法的使用在當時仍然是頗為大膽的嘗試。可以說,王大同的這件作品拉開了川美創作在新時期“井噴”的序幕。用已經逝世的前川美院長葉毓山的話來說:“從《雨過天晴》問世之后,我院作品就像雨后春筍一樣破土而出,呈現了朝氣勃勃的局面。”

王大同寄往天外的郵包之一130cm×110cm 2007

《雨過天晴》為王大同贏得了非常高的榮譽和聲望,其同名作又在1980年福岡舉辦的第二屆亞洲藝術節上大受歡迎,后來被東京藏家以千萬日元的天價收藏。在1987年紐約舉辦的“中國當代油畫展”上,他的《母親的懷抱》一畫又被藏家以3.5萬美元的價格收藏。在國內物價低廉、藝術市場尚未起步的時代來看,這個數字的確是讓人瞠目結舌的。盡管如此,王大同并未停止不斷改變自己的可能性。這種改變在1987年訪問加拿大之后變得更為自覺,他愈發感受到停留在既有狀態下的乏味與痛苦,用他的話來說便是“自由和創造是生命最寶貴的目標”。他選擇的道路是,在保留寫實方式的基礎上融入新的繪畫語言及觀念。其中比較有代表性的是他的“凝固幻想”及“寄往天外的郵包”系列。在前一個系列的畫面中,一位女子總是被凝固于冰塊之中,但觀者似乎感受不到任何痛苦感,女子往往處于沉睡或沉思狀態。而后的“寄往天外的郵包”系列,王大同突然沉浸到看似枯燥、單調的畫面物象之中,他不厭其煩地描繪一個個粗麻質感的郵包,一筆一筆地刻畫郵包的纖維質感。這很容易讓人想起后來栗憲庭用“念珠”、高名潞用“參禪”來描述中國式抽象的表述。王大同這種用“笨辦法”刻畫纖維的方式,雖然乏味,倒似乎是可以使得內心沉靜。從這個意義上說,手工藝術中的重復性的確與“禪”有著精神訴求上的同一性。郵包上寫著“to out space”幾個字,我們無法看清郵單上的具體文字,卻隱約可以看到麻袋中的人形。這批作品可以看作是“凝固幻想”系列的延續。兩個系列,人物均被束縛,卻并不給人絕望之感,前者似乎在等待著冰塊的融化,后者則將希望交給了現實世界之外的未來及外太空。我注意到,早在1990年,王大同便完成了一件名為《解脫》的作品:一位女性人體為白布所束縛,正在竭盡全力掙脫。這件作品同樣再現了被束縛、包裹的身體,似乎可以理解為上兩個系列作品的早期嘗試。有意思的是,在80年代中期,丁乙、張國梁、秦一峰幾人的行為藝術中,也喜歡用白布將自己的身體進行包裹。油畫與行為藝術、媒介不同,卻似乎可以體現出一個時代藝術家們共同的表達方式。不知王大同先生的上述作品,是否是對特定時代個體生存境遇的一種隱喻,是否通過這樣的方式來象征一種自我掙脫及對未來的展望。

身份的表征與認同

熟悉王大同的人都知道,他出生在貴州安龍,兒時有不少時光在離縣約80華里的布依族山寨中度過。按照傳統意義上的民族學劃分方式,他應屬于布依族人。在他的那一批“鄉土”作品中,其中不少的主題與少數民族相關。這批作品在王大同的創作中占有很大比重,但仍然呈現出較為多元的傾向。大致可劃分為三種:1.再現少數民族日常生活,帶有平民現實主義特點的;2.強調形式美的,在構圖、色彩層面帶有唯美主義傾向的;3.具有神秘感和超現實主義傾向的。當然,這三類作品并不是涇渭分明的。例如他那批再現少數民族日常生活的作品,在題材選擇上具有現實主義傾向,在形式處理上卻帶有唯美主義傾向:“點彩”的使用使得畫面在視覺上呈現出明亮的跳躍感,著力打磨的構圖關系、物象輪廓線透露出強烈的形式感……當然,在這批作品中,他不僅畫了布依族的題材,同時也涉足藏族、彝族、蒙古族及維吾爾族人民日常生活的題材。我們也沒必要過分地夸大王大同先生在此所表達出來的身份意識,它們或許更多地呈現出那個時代四川美院較為普遍的藝術傾向。畢竟從20世紀70年代末開始興盛的鄉土繪畫在川美和全國產生了太大的影響力。川美的鄉土繪畫從最初的農村、知青題材逐漸轉向少數民族題材,深入四川涼山地區進行寫生也成為本校堅持了很多年的常規課程。

能夠更為明確地體現出王大同對民族身份認同的是完成于世紀之交的《蠻荒古俗》系列作品,在此他同樣強調了畫面的形式感,但少數民族題材中的唯美主義傾向卻被凌厲、崇高、可怖與神秘所取代。除了使用那些“古遠”的造型符號外,也強調了頗具“滯留”感的外輪廓線。有意思的是,王大同用顏料覆蓋亞麻線的方式“堆積”出物象的外輪廓線,這位總是愿意不斷嘗試的藝術家似乎是受到當時“綜合材料”觀念的影響,有意地進行新的實驗。觀者可以想象自己用手指沿著線的走向來觸摸其軌跡,感受那種明顯的凹凸起伏感。這倒可以理解為瑞士藝術史家沃爾夫林所說的“觸覺性”藝術,他認為觸覺性風格是人類藝術史早期階段中最常見的藝術風格。如此看來,這樣的表達方式倒非常適合用來表述這類遠古蠻荒時代的題材。此外,王大同也有意地用干筆皴擦畫布,產生厚重的稚拙感與粗野感。由于多次在家鄉貴州的博物館感受到原始面具、臉譜所帶來的震撼力,激發了他創作此類作品的沖動。該系列作品從家鄉貴州的博物館獲得靈感,體現出他潛藏于內心中的文化認同感。此外,他也頗為直白地表達那些野性十足的“生死愛欲”,這讓人想起高更式的原始主義思考:我們從哪里來?我們是誰?我們到哪里去?

90年代末,他又令人吃驚地創作了一幅直接體現布依族歷史的大畫幅作品《王囊仙——布依族農民起義女英雄》。王囊仙是清代布依族農民起義的領袖,失敗后被清廷凌遲處死,王大同創作此件作品毫無疑問體現出他自己對本民族歷史的興趣,體現出他愈發濃厚的文化認同感。這件作品畫幅高2.78米、寬7.8米,以鴻篇巨制的方式再現出女英雄就義時的場景,讓人不由得想起巡回展覽畫派蘇里科夫那件著名的《女貴族莫洛卓娃》。隨后幾年,他又創作了同樣尺幅巨大的歷史題材作品《災難與屈辱:日寇侵華暴行》,以一個中國人應該有的責任感追問這段屈辱的歷史。實際上,在2000年前的四川美術學院,這種大尺幅的歷史題材作品看起來略有些“另類”。而正是1998年貴州家鄉王囊仙雕塑的落成激發了他創作大尺幅歷史繪畫的激情。

今天,身份問題毫無疑問是人文學科中頗受學者們關注的話題,同時也是爭議非常大的一個命題。當代似乎出現了兩種截然不同的民族身份觀念:一種在于通過強調少數族裔的文化身份感來支撐多元主義的文化訴求;另一種則將民族身份看作是“文化”建構的產物,其中滲透著非常明顯的權力關系,美國學者安德森更將民族看作是一種想象的共同體。對于一位藝術家來說,他們當然不必非得像理論家那樣太多地去思考身份背后的文化、政治淵源。同樣的,對于王大同來說,民族身份更多的是一種有關家鄉的回憶,一種濃濃的溫情,這兩者都是直觀而真摯的。

反思:作為一種文化立場

因為這一代藝術家的經歷,客觀上他們容易形成保守的二元對立思維方式。這種思維方式往往體現于文化認同上的非黑即白,但王大同卻通過不斷地反思來避免這種可能性,表現出非常強烈的兼容意識。他的《蠻荒古俗》及那一批民俗作品流露出濃厚的傳統趣味和文化本位立場,他花了很多時間來練習傳統書法,同時也愿意去接受新鮮事物,愿意主動地理解、學習外來文化。

1987年,當他從加拿大歸來,在感受到中西文化差異的基礎上開始反思我們固有文化中的優勢和劣勢:“中西的差別,主要不在技術層面,而在文化根基和精神狀態。我們嚴謹有余而輕松不足,是精神結構使然。不是從表面放松大筆揮揮就能消弭差異的,下意識看到生存坐標,曾對自己說,‘在內心深處揚起自性,在心的深處擺脫慣性’。”2他說得很清楚,需要擺脫慣性,而這擺脫便來自理性反思。這種反思精神不僅僅理性地告誡自己要擺脫習俗、習慣上的慣性,同時也促使他確立了一種寬容看待新事物,不斷立新的文化立場。于此角度,便足以理解為何王大同先生會在教學中全力鼓勵學生嘗試創新,也足以理解他為何在創作中不斷思考、不斷嘗試新的可能性。他說得很好:“若要保持活力,就要不斷吐故納新,吸納的質量和藝術概括越高,釋放的能量也就越大。”2

注釋:

1.寧佳:《川流不息》,重慶出版社,2010年,第35頁。

2.王大同:《畫室獨白:沉默語言伴我行程》,載于《王大同油畫》,重慶出版社,2008年,第12頁。