區域交流影響下的文化趨同與社會發展

——東山村遺址崧澤文化墓葬的啟示

穆東旭

(山東大學歷史文化學院 山東濟南 250100)

一、遺址概況與年代

東山村遺址位于江蘇省張家港市南沙鎮,北距長江2千米,坐落于香山東脊向東延伸的坡地上。遺址平面呈圓角方形,南北長約500、東西寬約600米,遺址總面積約30萬平方米[1]。遺址經過1989、1990、2008、2009—2010年四次發掘,發現一批新石器時代遺存,時代從馬家浜文化早期到崧澤文化晚期。最值得關注的是取得重要收獲的后兩次發掘[2]。發掘區分為三部分:Ⅰ區發現崧澤文化小型墓22座,均為長方形豎穴土坑墓,墓葬面積相似,長約2.2、寬約0.8米,墓向基本為西北向,隨葬品多在10件以下;Ⅱ區發現崧澤早期房址5座,面積最大的有85平方米;Ⅲ區發現崧澤早中期大中型墓15座,大墓均為長方形豎穴土坑墓,長約3、寬約1.7米,隨葬器物多在30件以上。崧澤文化早期大型墓葬首次在長江下游發現,墓葬分區埋葬和大型房址也說明這時已經出現較嚴重的社會分化。東山村遺址的發掘讓不少研究者逐漸意識到,良渚文化高度發展的社會文化應該有更早的來源,而這些來源很可能就在以東山村為代表的崧澤文化早中期。

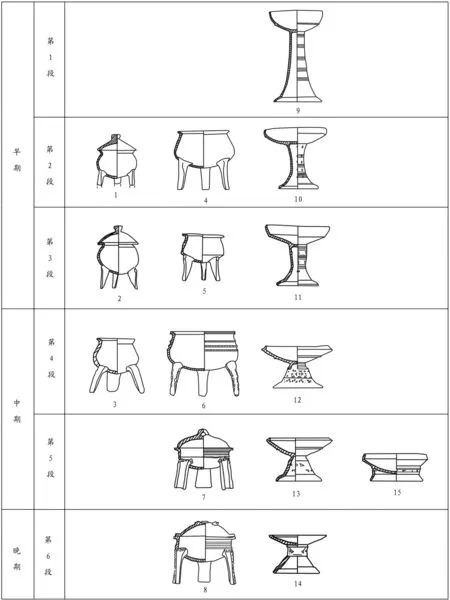

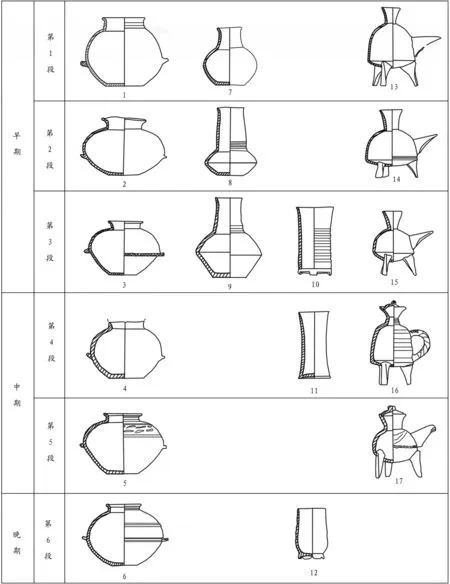

東山村遺址第三、四次發掘報告將崧澤遺存劃分為三期六段[3],時代貫穿崧澤文化早晚。1、2、3段為崧澤早期,其中1段包括Ⅰ區部分小墓和Ⅱ區房址,時代相當于新崗⑤層下部分墓葬和南河浜早期1段,2、3段包括Ⅲ區⑤層下大墓和Ⅰ區小墓,相當于崧澤中層一、二期;4、5段為中期,包括Ⅲ區④層下大墓和Ⅰ區小墓,相當于南河浜晚期1段;6段為崧澤晚期,只有Ⅰ區小墓,相當于南河浜晚期2段。與新崗等遺址相比,缺少崧澤文化最末期的文化因素和典型陶器,其年代下限應早于以毘山大部分墓葬、姚家圈二期為代表的所謂過渡遺存”[4](圖一、二)。

東山村一、二次發掘將崧澤遺存分為A、B兩組,相當于崧澤文化早、中期[5]。A組陶器有長頸折腹壺、束腰飾有弦紋和三角形鏤孔把豆、小口鼓腹圜底罐等,相當于三、四次發掘的早期3段。B組遺存少,有卷沿弧腹豆、直口花瓣足杯等,據簡報介紹為崧澤文化中期,被歸入馬家浜文化的第五期遺存,其時代應為崧澤文化早期,有小口折肩折腹壺、三足鬶、飾有雞冠耳的鼓腹罐等,應相當于報告中早期1、2段。

二、陶器提示的文化交流、趨同與地方類型

1.從東山村陶器看太湖地區與周邊地區的文化互動

圖一// 東山村遺址崧澤文化陶器分期(一)

圖二// 東山村遺址崧澤文化陶器分期(二)

東山村遺址從馬家浜文化延續至崧澤文化,前兩次發掘的簡報認為東山村馬家浜文化晚期遺存具有從馬家浜文化向崧澤文化過渡的性質[6],中間不存在缺環,說明東山村遺址崧澤文化應直接來源于本地的馬家浜文化。東山村遺址早期1、2段出土的鼎、折肩折腹壺、斂口喇叭形圈足豆、盆、雞冠耳小口鼓腹罐等在東山村或周邊遺址的馬家浜文化遺存中都可以找到來源。田名利先生在談到馬家浜晚期文化分區時認為,受到太湖東西兩區文化交流的影響,在太湖北部出現“祁頭山——彭祖墩”類型馬家浜晚期文化[7]。江蘇無錫彭祖墩遺址的帶把罐、豆以及一些釜、鼎的口沿均與東山村馬家浜文化遺存出土陶器相似。

崧澤文化早期在發展過程中也演變出具有自身特色的文化內涵,如束腰形飾有鏤孔把的豆、長頸壺、退化腰沿的釜、扁鏟形垂腹鼎,器物多作折肩折腹形態,早期偏晚階段還有三足壺。中期逐漸出現觚形杯,鑿形足鼎、三段式把的豆等。從早到晚,太湖北部沿江地區魚鰭形鼎足并不多見。

任何考古學文化都是開放的,崧澤文化同時也影響著周邊地區:北面可以到寧鎮地區、江淮東部和蘇北魯南地區,西面可以至皖西南,西北可以到達安徽淮河南岸地區。

北陰陽營文化是以南京北陰陽營遺址命名,報告將北陰陽營新石器時代遺址中的二、三期命名為北陰陽營文化,時代相當于馬家浜文化晚期到崧澤文化晚期。其陶器組合以鼎、豆、缽和罐等為主,器物上流行鋬、流、耳等附飾。器物以素面為主,紋飾主要有弦紋、鏤孔和幾何圖案等。石器主要有斧、鉞、錛、刀等。玉器有璜、環和片飾等。在北陰陽營遺址中,雖然主體因素有別于太湖地區,但也存在大量崧澤文化因素,發掘報告認為:“有部分陶器,如卷緣或折緣罐形鼎,折緣折腹飾瓦楞紋的盆形鼎、折緣豆、勾緣豆、勾緣折腹豆等,大體與青浦崧澤中層(偏早)的同類器相似。”[8]而東山村M92:4(圖三︰1),鼎足、側把彎折,M92︰13(圖三︰2)簋與M90:61[9](圖三︰3)扁三角形足鼎及器蓋,則是受北陰陽營文化影響的證據。寧鎮地區地理環境相對封閉,當地文化受到外來文化沖擊畢竟有限,太湖地區文化因素在崧澤時期始終未能占據主導。

江淮東部地區相當于崧澤文化早中期的是龍虬莊文化晚期,龍虬莊文化以江蘇高郵龍虬莊遺址[10]命名,報告將龍虬莊遺址新石器階段分為三期,時間為距今7000—5000年。龍虬莊文化以圜底雙耳罐形釜、罐形鼎、三足盤、彩陶缽、豆、豬形壺為主要陶器,骨器較多。外來的崧澤文化因素主要體現在第二、三期的瓦楞紋壺、曲腹罐、花瓣足杯、折腹鼎及雞冠耳的裝飾等方面。東山村遺址的側把鼎(圖三︰4)、罐形豆(圖三︰5)、盆等是受龍虬莊文化影響的產物。江淮東部地區處于淮北和江南之間,始終受到海岱地區和太湖地區影響,三種文化交匯于此。由于在文化輸出方面遠遜于輸入,在龍虬莊文化之后,江淮東部地區逐漸成為良渚文化的勢力范圍,太湖地區文化因素占據主要地位。江蘇海安青墩遺址在龍虬莊第二期以后逐漸被崧澤文化所占領[11],是崧澤文化向外擴展的例證。

與寧鎮、江淮東部地區相比,皖西南地區的薛家崗文化明顯弱勢,在與崧澤文化交流過程中處于從屬地位。對比來看,崧澤文化在中期時曾極大地影響了大別山東部的薛家崗文化,且這種影響可能是單向的。

薛家崗文化以安徽潛山薛家崗遺址[12]命名,該遺址于1979—1982年經過5次發掘,發掘者將遺址分為四期,鑒于第一期出土遺物較少,報告將薛家崗遺址二、三期定為薛家崗文化。核心分布范圍在安徽西南部大別山以東的長江沿岸一帶,主要遺址有潛山薛家崗、天寧寨、懷寧黃龍、安慶夫子城等。其年代相當于崧澤文化中晚期。

薛家崗文化早期受崧澤文化影響最大,具有較多的崧澤文化因素。薛家崗文化早期器物組合為鼎、豆、壺、鬶,與崧澤文化相似。一些器型比如深腹罐形鼎、斜腹圜底盆形鼎、折肩折腹壺、束腰飾有長方形鏤孔把的豆、長頸折腹壺等與崧澤文化十分相像,難以區分。正如有學者指出︰“在黃鱔嘴類型中我們找不到薛家崗文化最早期中豆、壺的源頭,但卻能夠在崧澤文化和北陰陽營文化中找到。”[13]

距今6500—6000年,在上述遺址所涉及的空間范圍內包括太湖地區、寧鎮地區、江淮中部、安徽西南部等地,早期文化就已經顯現出面貌的相似性,鼎出現并逐漸取代釜作為主要炊器。距今6000年后,地區文化交流更加頻繁,文化內涵中的相似部分也不斷增加,崧澤文化的強勢性又加速了不同文化間趨同性的演變(圖四)。距今5300年后,良渚文化不斷對外擴張,這些地區也已先后成為良渚文化的分布范圍,顯示出了區域的文化統一過程。

韓建業先生認為在馬家浜文化向崧澤文化轉變的同時,在長江下游、江淮東部地區出現了北陰陽營文化、薛家崗文化、龍虬莊文化二期等與崧澤文化大同小異的遺存,這些類似遺存的形成過程就是“崧澤化”過程[14]。崧澤化即是在大體相同的環境背景下,長江下游地區的考古學文化面貌趨同的現象。這種趨同既表現在同一考古學文化內部,也表現為不同的文化之間;既有陶器組合器型上的趨同,也伴有區域文化社會的整合。這不僅是區域內部文化之間的交流,還有長江下游地區同海岱地區、長江中游地區的文化互動。

在太湖地區內部,統一化的進程出現在馬家浜文化晚期。馬家浜文化早期,太湖東部與太湖西部文化面貌差異較大,由此許多人認為可以分為兩種文化——以浙江桐鄉羅家角遺址四層圜底釜為代表的太湖東部馬家浜文化與江蘇宜興駱駝墩三期五段平底釜為代表的太湖西部駱駝墩文化[15]。這兩種不同類型的遺存圍繞太湖呈半月形分布,在太湖北部的分界大約在無錫祁頭山至彭祖墩一線。這種對立格局直到馬家浜文化晚期才得以消解。在祁頭山遺址[16]中,七層以前均為平底釜,第六層下墓葬中出有圜底釜,據發掘報告第七層為馬家浜文化晚期早段,所以圜底釜在祁頭山遺址中出現時間應不早于馬家浜文化晚期早段。彭祖墩報告中這樣描述︰“彭祖墩遺址早晚期釜的變化中有平底釜減少而圓底釜增加的現象。”[17]而在東山村遺址中,據第一、二次發掘簡報,前四期均為圜底釜,直到第五期才出現平底釜。因此可以看出,在馬家浜文化晚期太湖東西格局發生了很大變化,兩者之間的分界線已經被沖破,相互滲透,逐漸走向一體化。

2.從陶鬶看崧澤文化的地方類型

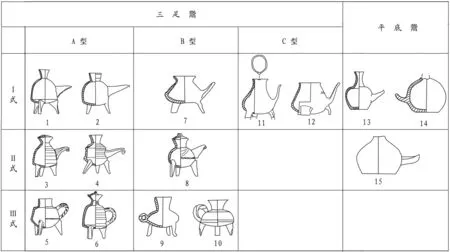

東山村遺址陶器群中體現了較多的外來因素,這與其地理位置偏北有一定的相關性,在區域交流中處于優先受到影響的地位,在區域文化趨同的進程中必定表現出區別于文化核心區的文化面貌。陶鬶在太湖周邊區域內均有發現,具有一定的文化標志性,從馬家浜以來的垂囊盉到良渚文化的袋足鬶等器型來看,太湖本地陶鬶形制多樣,存在時間也較長,下文便以陶鬶為線索簡要討論崧澤文化的地方類型。

在不同報告中,鬶與盉的定名與形制區分比較混亂,本文參照海岱地區陶鬶和后代青銅盉的造型,認為三足管嘴器可稱之為盉,流狀嘴形器物稱為鬶。崧澤文化的陶鬶有三足鬶與平底鬶之分。所謂平底鬶,也可稱之為帶把壺,在馬家浜時期也有平底鬶的存在。帶把鼎與鬶還是有所區別的,帶把鼎應該是一種炊器,而鬶則表現得口部較小且有流狀嘴,毘山遺址出土的鬶為鼎狀鬶,因嘴部有流,實為水器,所以定為鬶。

東山村遺址同其他崧澤文化遺址一樣,出土陶器基本組合為鼎、豆、壺和罐。同時應該注意到的是,陶鬶見于東山村遺址每座大墓中,每墓不少于一件。結合第一、二次發掘情況可知,東山村遺址崧澤文化早期出土陶鬶分為平底鬶和三足鬶,三足鬶基本形制為喇叭口,長鑿形把手,中期鬶頸變短,腹變深,把手由鑿形直把變為把端蜷曲或環狀把手。

圖五//東山村類型陶鬶

東山村向西的江蘇江陰南樓遺址[18]屬于崧澤文化早中期,陶鬶(M18︰17)侈口高束頸,在一扁足之上有一半環形把手(圖五︰5),與東山村中期鬶相似。再向西的江蘇常州圩墩遺址[19]屬于崧澤文化中晚期,陶鬶(M122︰19)高束頸,扁弧腹,一足之上附有一圓形把手(圖五︰9),明顯是東山村陶鬶風格。再向西的常州潘家塘遺址[20]只是在1977年進行過一次小規模的試掘,出土的紅陶鬶(圖五︰10)與上述圩墩器物相似,根據同出的花瓣足壺和飾瓦楞紋豆可以推測其年代應為崧澤文化晚期。潘家塘附近的常州新崗遺址[21]出土鬶的類型較多,既有束頸扁腹鬶也有直口垂腹鬶(圖五︰7、12)。

從上述各遺址出土的陶鬶來看,在太湖北部從東向西,單就陶鬶來看,應該都屬于一種類型——東山村類型。

位于東山村以南、太湖東部的綽墩遺址也出土帶把實足鬶。綽墩M7︰11(圖五︰11),侈口長頸,扁垂腹淺圜底,下附三實足,一足之上有一上翹把手。根據M7共出器物,可以判斷其年代為崧澤文化早期。這種鬶與新崗出土的垂腹鬶相似,只是頸部稍長。綽墩遺址還出土一種鬶(圖五︰4),和東山村崧澤文化中期M91︰14(圖五︰3)相同,因此綽墩的鬶也屬于東山村類型。但處于東山村遺址東側的張家港徐家灣遺址[22]不見有鬶。

東山村東面的江蘇常熟錢底巷遺址[23],在屬于早期的地層中出土一件平底鬶(圖五︰14),上部殘缺,平底,腹部有一彎曲把手,與東山村第二次發掘M4︰6(圖五︰13)相似,屬于東山村早期風格器物。這種鬶也見于南樓M24︰5與張家港許莊[24]M1︰2(圖五︰15)。

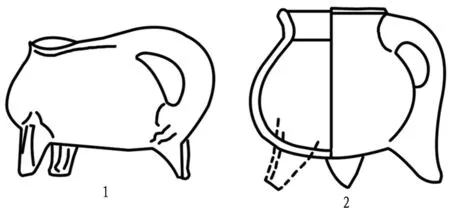

向南的太湖東部地區的崧澤文化則明顯不同于東山村遺址。在江蘇蘇州吳縣草鞋山、郭新河、吳江龍南,上海青浦崧澤、福泉山以及更向南的浙江北部的嘉興南河浜、雙橋等地都不見有三足鬶,應該是地方差異。太湖南部地區的浙江湖州毘山遺址出土的崧澤文化晚期的陶鬶頗像鼎形,方向明先生稱之為“鼎形鬶”[25],如M13︰12(圖六︰1),鼎形,口沿一側有流,一足上方有一環狀把手;同屬太湖南部的湖州吳興邱城遺址[26]發現過一件陶鬶(圖六︰2),與毘山器物相似。

由于太湖西部地區發掘地點較少,資料不豐富,暫不討論。

在出土陶鬶最豐富的太湖北部,還可以根據形態和時間的不同,將上述這些陶鬶進行型式上的劃分。根據三足的有無分為三足鬶和平底鬶,三足鬶又可根據頸的長短和腹部形態分為三型(圖五)。

圖六// 毘山、邱城遺址出土陶鬶

如果向前追溯的話,在馬家浜文化晚期,太湖地區就已經出現了實足或平底的側把鬶,到了崧澤文化時期,各地繼承當地文化因素,逐漸發展出了具有地方特點的陶鬶。鑒于馬家浜文化早期以圜底器和平底器為主,三足鬶可能由平底鬶發展而來。前述東山村類型陶鬶主要分布于沿江地區,在更大范圍內的北陰陽營文化和薛家崗文化中也有見,西南的江西鄭家坳遺址也有出土,以陶鬶為代表的文化內涵在長江下游地區形成了一個大范圍的文化體系。

根據陶鬶的有無以及形態不同,可以將崧澤文化時期太湖地區劃分為三大區域:太湖北部沿江地區、蘇滬及杭嘉地區、浙北山地地區。

這三個地區除了陶鬶的區分外,也有各自其他的區域特征。太湖南部的浙北山地地區盆形鼎的數量較少,陶器中較多飾有多樣組合的弧邊三角與圓形鏤孔的圈足盤與假腹杯形豆,石質生產工具較多見如刀、鐮、犁等,從常州溧陽神墩遺址的崧澤文化遺存來看,太湖西部與此區域文化面貌較為接近。蘇滬與杭嘉地區是崧澤文化的中心地帶,典型崧澤式陶器存續時間較長。沿江地區則一直以來保持了較多的外來因素,如墓葬中大量出現的三足缽和帶把鼎。

三個區域的文化差異大體代表了崧澤文化的三個地方類型,三者之間的文化聯系可以通過某些文化因素略見一斑。魚鰭形鼎足的較早出現暗示了嘉興和余杭地區的親密關系,由于地理位置的不同,余杭地區通過圈足盤與浙北山地地區相關聯,嘉興地區的器物群形制與蘇滬地區更加相像。沿江類型在崧澤末期外來因素逐漸減少,更多地接受了來自南部的文化因素如圈足盤、花瓣足和泥餅狀假圈足,表現出對文化中心區亦步亦趨的態勢。

三、大型墓葬對于社會發展進程的啟示

東山村大墓和與之相關的大量玉器的出現改變了以往學界對于崧澤文化低水平與平等社會的認識,這同樣表明自馬家浜以來的社會發展進程發生了改變。陶器體現的區域文化交流或許暗示了這種改變發生的社會背景和刺激動因。

自馬家浜文化以來,太湖地區便一直向南北方向進行文化滲透,雖有長江與錢塘江為礙,但是遠古先民早已掌握渡江技術,在浙江蕭山跨湖橋遺址[27]就有獨木舟的發現,浙江余姚河姆渡遺址[28]也有船槳的出土,所以崧澤文化以舟楫為工具向南北拓展便具備了可行性。長江歷來是文化交流的重要通道,而處于太湖北部長江南岸的東山村遺址有其地理位置的天然優勢,這種優勢往往會帶來文化交流與獲得外來物品的優先性,在沿江地區出現隨葬大量玉器的高等級墓葬也在情理之中。玉器在太湖地區社會發展進程中充當了十分重要的角色,這應該同樣是理解東山村遺址社會分化程度較深的關鍵,同時文化的廣域交流帶來的技術和觀念的沖擊就顯得格外重要。

東山村遺址表現出了與玉器資源加工處理甚至壟斷有關的現象。Ⅲ區大墓和Ⅰ區小墓分區埋葬,形成兩片墓地,如果說整個聚落是一個氏族組織的話,那么Ⅲ區和Ⅰ區墓葬就可能代表兩個不同的家族。Ⅲ區大墓面積基本在5平方米左右,隨葬品普遍在30件以上,隨葬玉器大多在10件以上。其中M90是墓葬面積最大者,隨葬品數量最多,達到65件,玉器也是最多為19件。根據出土的石錐、礪石以及石英砂推測M90墓主直接參與到制玉生產中,制玉工匠或是其眾多身份之一。而Ⅲ區墓葬所代表的很可能就是一個控制了玉石資源而興起的家族。Ⅲ區大墓隨葬大量玉器,與Ⅰ區墓葬形成了鮮明對比,聚落的社會分化程度之大在整個崧澤時期也是罕見的。

在公元前第4千紀前期,長江中下游存在兩個玉石制作區:大溪文化系統和北陰陽營—薛家崗系統(包含凌家灘文化)。在寧鎮地區的營盤山、北陰陽營和薛家崗墓地中,玉器消費比例為40%、19%和26%[29],東山村9座大墓(M102不計入)共出土玉器99件,在隨葬品中占近26%,這樣高的比例幾乎超過了寧鎮地區的玉器生產地點,同時我們應該注意到這樣的背景,即在太湖北部并沒有玉料產地,玉料應當是一種珍貴資源。所以Ⅲ區大型墓葬所代表的家族很可能是一個控制了玉器生產或玉器流通的群體,隨著日后發掘面積的擴大,有可能還會發現玉器加工場。

太湖北線沿江通道應該是東山村玉器資源的重要來源,東山村大墓中出土的長條形石錛、片形璜明顯帶有凌家灘文化的影子,提示我們安徽凌家灘遺址是考察東山村玉器來源的重要線索。雖然對太湖地區玉器制作技術傳承與傳播的關系還有討論的空間[30],但外來因素的影響是不可忽視的,這與以陶器為代表的文化影響是同步進行的,而這種影響的進程及路線已有學者進行了考察[31]。

同時,資源與技術同社會分化的關系也值得思考。東山村墓葬分區埋葬的現象或許暗示了對稀缺資源和技術的控制是社會分化的重要途徑,這又可以與后來的良渚文化相聯系。但與良渚文化不同的是,這種對玉器資源的控制還只是局限于一個聚落中的一個社會單位內部,社會分化與社會矛盾沒有到達良渚文化的廣度和深度。

四、結語

太湖地區從馬家浜文化時期就顯示出其地域文化的強勢性,與鄰近地區的接觸中,不斷影響這些早期文化的進程,特別到了崧澤文化時期,整個東部沿海地區都表現出了文化的統一性趨勢,形成了鼎、豆、壺為主的陶器群與玉器的興盛,這種趨勢可以稱之為崧澤化過程。到良渚文化時期,整個江淮東部與寧鎮地區也被完全納入了太湖文化中。這種文化的擴散是在古環境改善、陸地面積增多、太湖地區古人類的遷徙的背景下進行的。

除了文化外部的統一外,太湖地區古文化內部也不斷進行著調整使內部也處于統一化進程中,這種調整大面積出現在馬家浜文化晚期。不管文化內部面貌再怎樣的趨同,差異都是存在的,崧澤文化的陶鬶便說明了這一問題。

社會稀缺資源和技術的掌控影響著聚落社會分化的程度。在崧澤文化早中期,東山村遺址代表了崧澤文化核心聚落的發展水平,與其社會發展程度相似的其他遺址幾乎不見,這也預示了日后對玉器資源和琢玉工藝的控制在太湖地區的重要性。

東山村遺址的周圍分布著許莊、徐家灣等遺址。若僅考察太湖北部地區,可以看出周邊早期聚落發現較少,僅有錢底巷、許莊以及常州地區的潘家塘、圩墩、新崗等遺址,這些遺址面積除圩墩20萬平方米外均較小,多在4萬平方米左右。到中晚期遺址數量增多,除早期遺址延續至中晚期外還有張家港地區的徐家灣、妙橋、西蔡墩[32],江陰南樓,常州地區的烏墩[33]、寺墩[34]等,已知的徐家灣4.5萬平方米,寺墩6萬平方米,新崗遺址現存面積3.25萬平方米,烏墩現存面積僅1800平方米。由此可見,太湖北部沿江地區在崧澤文化早中期,聚落結構已顯現出分級結構,最大的是東山村遺址,其次是圩墩,其他大部分聚落則面積較小。如果單純以面積來衡量聚落等級,東山村遺址不僅在張家港地區甚至在沿江地區已然成為一個核心聚落。

崧澤文化早中期,像浙江嘉興南河浜、上海崧澤等大多數聚落還處于社會初步分化中,早期家族或家庭之間分化并不嚴重,差別主要體現在群體內部成員之間,不平等現象只是局限在群體內部[35],或者群體內部的不平等是橫向的差異,社會分化不明顯[36]。這些聚落顯示了與以東山村為代表的大型聚落不同的分化程度。這種現象與中原地區在廟底溝文化中晚期所表現出的社會分化差異相似:以河南西坡聚落為代表的大型聚落形成了不同的社會等級,表現出了更加深刻的社會分化,而一般聚落則繼續保持了分化水平較低的血緣組織[37]。太湖地區與中原地區的相似情形表明,在公元前3500年左右的中國新石器時代中期是由早期的相對平等社會向分層社會轉變的社會轉折時期。中原地區靈寶西坡大型墓葬、凌家灘墓葬以及紅山文化中晚期出現的壇廟冢,都暗示著這個時期的社會已經脫離了原始的平等社會,社會內部個人之間、家庭之間、家族之間在財富與權力上都發生了不同程度的分化,聚落之間也產生了分層分級現象。

欒豐實先生指出:“文明社會的啟動和迅速發展,在新石器文化發展譜系和序列比較清楚文化發展水平較高的幾個文化區可以說大體是同步的。這一情況和認識的意義在于,它表明文明社會的產生不是孤立的和偶然的,而是在相互交流和競爭的氛圍中孕育、誕生和成長起來的。”[38]太湖地區在崧澤文化時期,與周邊地區交流十分頻繁,大型聚落的產生與社會分化也不會是偶然現象,放眼公元前第四千紀早中期,這是個文明孕育的時代,是由簡單社會走向復雜社會的重要轉折期。

[1]a.張照根、姚瑤:《張家港東山村遺址發掘的主要收獲》,《東南文化》1999年第2期;b.蘇州博物館、張家港市文物管理委員會:《張家港市東山村遺址發掘簡報》,《文物》2000年第10期。

[2]a.南京博物院、張家港市文廣局、張家港博物館:《江蘇張家港市東山村新石器時代遺址》,《考古》2010年第8期;b.南京博物院、張家港市文物管理委員會、張家港博物館:《張家港東山村新石器時代遺址發掘報告》,《考古學報》2015年第1期;c.南京博物院、張家港市文管辦、張家港博物館:《東山村——新石器時代遺址發掘報告》,文物出版社2016年。

[3]同[2]b。

[4]宋建:《關于崧澤文化至良渚文化過渡階段的幾個問題》,《考古》2000年第11期。

[5]同[1]b。

[6]同[1]b。

[7]田名利:《略論環太湖西部馬家浜文化的變遷——兼談馬家浜文化的分期、分區和類型》,《東南文化》2010年第6期。

[8]南京博物院:《北陰陽營——新石器時代及商周時期遺址發掘報告》,文物出版社1993年。

[9]南京博物院、張家港市文管辦、張家港博物館:《江蘇張家港市東山村遺址崧澤文化墓葬M90發掘簡報》,《考古》2015年第3期。

[10]龍虬莊遺址考古隊:《龍虬莊——江淮東部地區新石器時代遺址發掘報告》,科學出版社1999年。

[11]燕生東:《海安青墩遺址再分析——江淮東部地區考古學文化研究之一》,《東南文化》2004年第4期。

[12]安徽省文物考古研究所:《潛山薛家崗》,文物出版社2005年。

[13]朔知:《皖西南新石器時代文化的變遷》,《南方文物》2006年第2期。

[14]韓建業:《廟底溝時代與“早期中國”》,《考古》2012年第3期。

[15]a.林留根等:《駱駝墩文化遺存與太湖西部史前文化(上)》,《東南文化》2011年第6期;b.趙賓福、郭夢雨:《駱駝墩文化簡析》,《東南文化》2017年第3期。

[16]南京博物院、無錫市博物館、江陰博物館:《祁頭山》,文物出版社2007年。

[17]南京博物院、無錫市博物館、錫山區文物管理委員會:《江蘇無錫錫山彭祖墩遺址發掘報告》,《考古學報》2006年第4期。

[18]江蘇江陰南樓遺址聯合考古隊:《江蘇江陰南樓新石器時代遺址發掘簡報》,《文物》2007年第7期。

[19]常州市博物館:《1985年江蘇常州圩墩遺址的發掘》,《考古學報》2001年第1期。

[20]武進縣文化館、常州市博物館:《江蘇武進潘家塘新石器時代遺址調查與試掘》,《考古》1979年第5期。

[21]常州博物館:《常州新崗——新石器時代文化遺址發掘報告》,文物出版社2012年。

[22]蘇州博物館、張家港市文物管理委員會:《江蘇張家港徐家灣新石器時代遺址》,《考古學報》1995年第3期。

[23]南京大學歷史系考古學專業、常熟博物館:《江蘇常熟錢底巷遺址發掘報告》,《考古學報》1996年第4期。

[24]蘇州博物館、張家港市文管會:《江蘇張家港許莊新石器時代遺址調查與試掘》,《考古》1990年第5期。

[25]方向明:《長江下游地區新石器時代盉鬶的若干問題》,《嘉興學院學報》2010年第5期。

[26]浙江省文物管理委員會:《浙江省湖州市邱城遺址第三、四次的發掘報告》,浙江省文物考古研究所編《浙江省文物考古研究所學刊》第七輯,2005年。

[27]浙江省文物考古研究所、蕭山博物館:《跨湖橋》,文物出版社2004年,第42頁。

[28]浙江省文物考古研究所:《河姆渡》,文物出版社2003年,第139頁。

[29]張弛:《大溪、北陰陽營和薛家崗的石、玉器工業》,北京大學考古學系編《考古學研究(四)》,科學出版社2000年,第55—76頁。

[30]方向明:《崧澤文化玉器及其相關問題的研究》,《東南文化》2010年第6期。

[31]同[30]。

[32]王德慶、繆自強:《江蘇沙洲縣新石器時代遺址調查簡報》,《考古》1987年第10期。

[33]烏墩考古隊:《武進烏墩遺址發掘報告》,南京博物院編《通今達古之路——寧滬高速公路(江蘇段)考古發掘報告文集》,《東南文化》1994年增刊。

[34]南京博物院:《江蘇武進寺墩遺址的發掘》,《考古》1981年第3期。

[35]王芬:《崧澤文化聚落形態分析》,《華夏考古》2010年第1期。

[36]郭明:《崧澤遺址墓葬分區現象初探》,《江漢考古》2007年第4期。

[37]戴向明:《中原地區早期復雜社會的形成與初步發展》,北京大學考古學系編《考古學研究(九)》,文物出版社2012年。

[38]欒豐實:《試論仰韶時代中期的社會分層》,山東大學東方考古研究中心編《東方考古》第9集,科學出版社2012年。