馬蒂斯“窗戶”中的自我指涉

——以作品《窗戶》為例

吳保季(四川美術(shù)學(xué)院,重慶 400000)

“自我指涉性”源于語(yǔ)言學(xué),在符號(hào)學(xué)、結(jié)構(gòu)主義,后結(jié)構(gòu)主義等理論中被廣泛地引用。羅蘭·巴特認(rèn)為“自我指涉性”具有“雙重性”,詹姆遜對(duì)此觀點(diǎn)進(jìn)行闡釋,認(rèn)為“符號(hào)既有某種意思又指向其作為符號(hào)的自身存在”[1]。奧古斯丁也將符號(hào)分為兩類,即“自然符號(hào)”和“意向符號(hào)”。“自然符號(hào)”指那些既無(wú)意象,又無(wú)表意的符號(hào),而“意象符號(hào)”指“所有生物用來(lái)盡可能地表達(dá)心靈活動(dòng),即他們所感到或想到的東西的符號(hào)”[2]。馬蒂斯繪畫中的“窗”作為一種符號(hào),具有雙重自我指涉性,首先,它指涉自己本身作為自然中的“窗戶”而存在,其二,它又指涉著畫家自身。畫家有意地在自己的作品中體現(xiàn)自己的“形象”,表達(dá)“自我意象”。

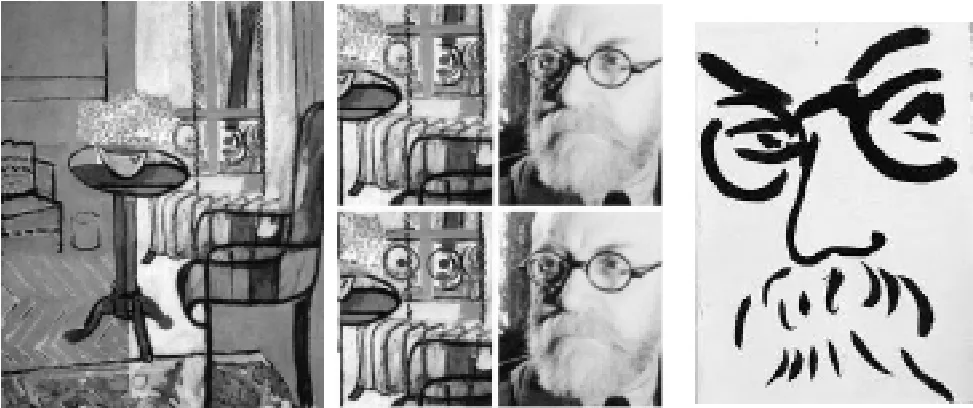

以作品《窗戶》(The Window)為例,由局部圖(1)可見窗戶的格子上隱藏著字母“H”,而窗簾的蕾絲邊上隱藏著字母“M”。“H”“M”為馬蒂斯的全名“Henri Matisse”的首字母,在符號(hào)學(xué)系統(tǒng)中, “H”和“M”在這里是一種能指,它是一種中介物,令人產(chǎn)生“馬蒂斯”這個(gè)人的心理表象。再仔細(xì)觀察窗戶的細(xì)節(jié),窗戶上圓形或近圓的鋼絲圈類似于馬蒂斯的“眼睛”或“眼鏡”,窗戶下的散熱器則象是馬蒂斯的“胡須”。鋼絲圈下方微微突出的半橢圓狀的部分近似于馬蒂斯的“鼻子”。眾所周知,“眼鏡”及“胡須”均是馬蒂斯公眾形象的重要組成部分,且從馬蒂斯寥寥幾筆勾勒出的自畫像中可見“眼鏡”和“胡須”是其最鮮明的個(gè)人特征(如圖3所示),因此,在馬蒂斯所創(chuàng)作的這作品中具有濃厚的自我指涉意味。薩賓·里瓦爾德(Sabine Rewald)在其著作《帶景色的室內(nèi):十九世紀(jì)的“開窗”》中提到“窗即是人”(window is a man)的觀點(diǎn)[3],他認(rèn)為“窗”代表著人,它是一種隱喻,是畫家本人的自我指涉,體現(xiàn)著畫家的心境。馬蒂斯曾說(shuō),“我曾用彩色紙剪了一只小鸚鵡,就這樣,我也變成了一只小鸚鵡,我在作品中找到了自己”[4],馬蒂斯試圖在其作品中找到自我意象,他的作品《窗戶》宛如畫家本身的“自畫像”,將人的注意力吸引到畫家自身。筆者認(rèn)為馬蒂斯繪畫中的“窗戶”是一種“鏡像”,具有一種指征畫家自己的象征意味。

圖1 Matisse, The Window (1916) 圖2局部圖 圖3馬蒂斯自畫像,1935年

馬蒂斯不僅只在其作品《窗戶》中隱藏著自我“形象”,在其各個(gè)時(shí)期以“窗”為母題的作品中均具有自我指涉的象征意味,比如馬蒂斯在試驗(yàn)時(shí)期和尼斯時(shí)期所畫所畫的作品《敞開的窗戶》(Open window,1916)、《音樂課》(The Music Lesson,1917),《有小提琴盒的室內(nèi)》(Interior with a Violin Case ,1919)等均具有自我指涉的意象。馬蒂斯為何以“窗”為母題創(chuàng)造大量的作品,又在“窗”中指涉自己?這里涉及到窗戶的象征隱喻以及馬蒂斯所處的社會(huì)背景以及他的藝術(shù)追求。在文藝復(fù)興時(shí)期,“窗”的隱喻帶有一種具有宗教意味,上世紀(jì)80年代初的一部著作《藝術(shù)中的窗戶——從上帝之窗到自負(fù)之人》,概覽了西方繪畫從古典時(shí)代一直到現(xiàn)代的各種象征含義,其主旨在于“考察西方繪畫中窗戶的象征意義”,窗戶這一母題,在西方歷史上的各個(gè)時(shí)期的繪畫中,不僅僅是一個(gè)建筑中的元素的再現(xiàn)和一種空間上的開口,還具有宗教和文化上的諸多象征含義,正如作者所言,“這個(gè)研究想要證明將窗戶作為一種純形式母題的理解是錯(cuò)誤的。”[5]在現(xiàn)代主義時(shí)期,“窗戶”依舊不能作為一種純形式的母題來(lái)理解。馬蒂斯一生追求著“一種和諧的、純粹的、寧?kù)o的藝術(shù),一種既沒有任何問題的綜合,也沒有任何令人激動(dòng)題材的藝術(shù),這種藝術(shù)給腦力勞動(dòng)者帶來(lái)精神上的安慰和靈魂上的平靜。”[6]“窗戶”對(duì)畫家來(lái)說(shuō)更是一種自由、和諧、寧?kù)o的隱喻。馬蒂斯一生經(jīng)歷了一戰(zhàn)、二戰(zhàn)兩個(gè)黑暗時(shí)期,其精神常常處于周期性的崩潰狀態(tài),失眠、恐慌以及迷失感等常常折磨著他,作品《窗戶》便是創(chuàng)作于一戰(zhàn)最黑暗的時(shí)期,在此,“窗”更是通往另一個(gè)和平世界的“出口”,也是他釋放情緒的通道。馬蒂斯一生中畫了大量表現(xiàn)“室內(nèi)”的作品,“窗”之所以是馬蒂斯鐘愛的母題,正是因?yàn)椤按啊笔菍⒐饩€帶入室內(nèi)的中介物。馬蒂斯一生中都在繪畫中進(jìn)行“光”與“色”的試驗(yàn)。為了尋找具有充足的光線、陽(yáng)光明媚的創(chuàng)作之地,他到過尼斯、科利烏爾、科西嘉島、丹吉爾等地,甚至在1912年法國(guó)遠(yuǎn)征軍侵略摩洛哥的時(shí)候前往摩洛哥,在這動(dòng)亂時(shí)期,阿拉伯人對(duì)法國(guó)人的憤怒日益高漲,法國(guó)人行走在路上隨時(shí)有可能遭到伏擊,馬蒂斯在此動(dòng)亂時(shí)期畫了許多的窗戶,比如著名的《藍(lán)色的窗戶》(The Blue Window,1911)以及《對(duì)話》(The Conversation,1912)等。“窗”和“光”這兩個(gè)繪畫元素也成就了這位20世紀(jì)“最杰出的色彩大師”。

“窗”在馬蒂斯繪畫中發(fā)揮著重要的作用。馬蒂斯的“窗”具有雙重的自我指涉性,“窗”作為一種符號(hào),不僅在指涉自然界中的自己,也在指涉畫家本身。馬蒂斯之所以以“窗”為母題創(chuàng)作大量的作品,又在“窗”中體現(xiàn)“自我意象”,原因在于“窗”是“自由、寧?kù)o、和諧”的隱喻,是通往和平世界的“出口”,是馬蒂斯所鐘愛的“光線”的“入口”,且它指征著畫家的心境。

[1]步朝霞,自我指涉性:從雅各布森到羅蘭巴特[M].外國(guó)文學(xué),2016年

[2]茲維坦·托多羅夫,象征理論[M].商務(wù)印書館,2005年

[3]Sabine Rewald,Rooms with a View: The Open Window in the 19th Century,Yale University Press,2011

[4]劉靜,突破局限——對(duì)馬蒂斯《敞開的窗》解析[J]大眾文藝,2015年

[5]高遠(yuǎn),流動(dòng)的邊界---意大利文藝復(fù)興繪畫邊框的表征,14-16世紀(jì)[D].北京:中央美術(shù)學(xué)院,2016年

[6]李黎陽(yáng)編,馬蒂斯論藝[M].人民美術(shù)出版社,2002年