盧子樞的交游及書札往來

□ 王成聚

盧子樞(1900-1978),原名沛森,又名沛霖,以字行,別號一顧樓、九石山房、不蠹齋。廣東省東莞縣人。

1915年,盧子樞考入東莞縣立虎門中學。翌年,考入廣東高等師范學校,入圖工科學習。四年后,盧子樞畢業進入了廣州市第二十四小學任教。1922年,首次入展“民國廣東省首屆美術展覽”。同年,盧子樞加入了西洋畫社團—赤社。“赤社”創辦于1921年10月1日,一直持續到1935年。1923年,正當西洋畫在國內迅速發展之際,盧子樞意識到中國傳統繪畫日漸式微的局面后,出于對傳統國畫藝術的繼承與弘揚,遂放棄了西畫,把創作精力轉向了中國傳統山水畫,并呈請政府立項建立一個以“研究國畫,振興美術”為宗旨的社團組織:“(畫學)降至今日,士多鄙夷國學,畫學日漸衰微,非急起而振之,恐文化當然將為印度之續。某等有見于此,用是聯合同志,設立斯社,以研究國畫振興美術為宗旨。”呈請很快得到了批準。1923年,盧子樞與一批有擔當、有志于中國傳統繪畫發展的廣東畫家組織成立了以“研究國畫,振興美術”為宗旨的“癸亥合作畫社”。

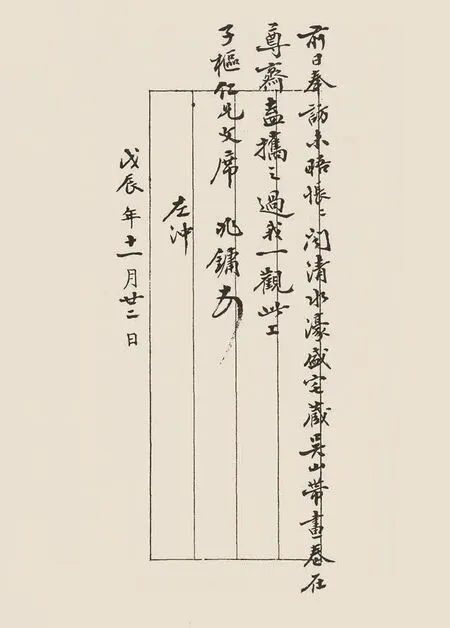

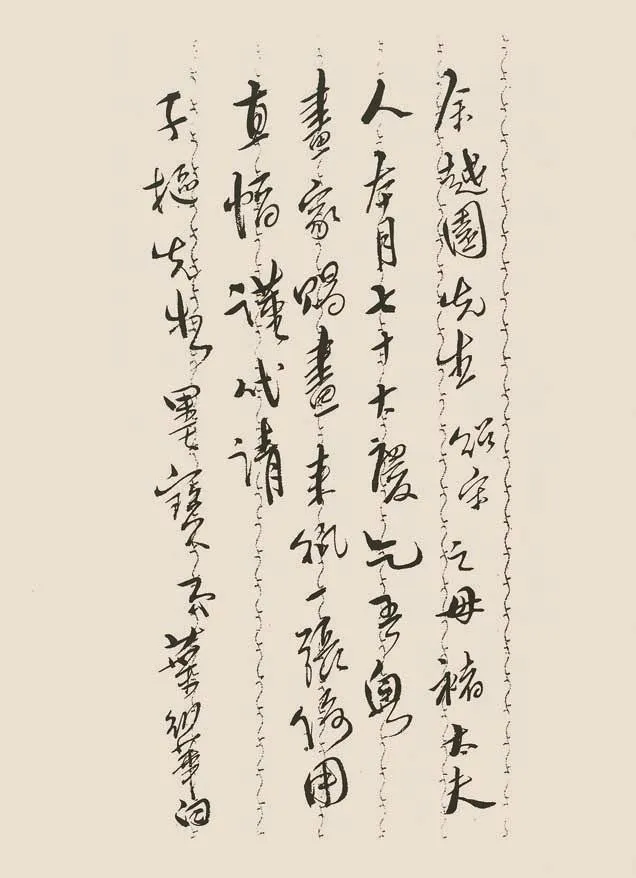

汪兆鏞 致盧子樞信札之一 紙本

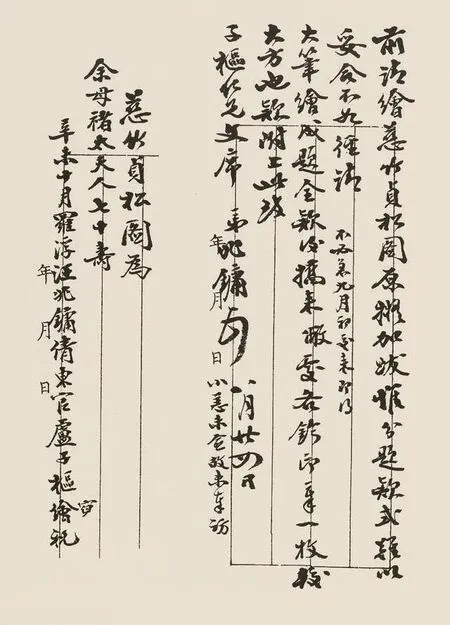

汪兆鏞 致盧子樞信札之二 紙本

盧子樞精研國畫,取材廣泛,尤工山水。轉益多師,山水從“清初四王”入手,歷“元四家”而上追董源、巨然,得其精髓而自有風度。盧子樞廣收約取,師古不泥,更注重外師造化,到大自然中去,多看真山真水,汲取創作靈感,提取創作素材,也是盧子樞的藝術主張。他經常游歷于白云山、西樵山以及廣州的風景名勝,因此,他的作品意境高遠,內蘊豐滿,充滿了時代氣息,形成了獨特的自家風貌。盧子樞的書法早年致力于帖學,對二王書風、魏晉小楷、唐楷、王寵小楷等下過一番功夫。中年對董其昌書法浸淫很深,蕭散自然,古雅平和,深得董氏之神韻。晚年,所書行草書較多,偶爾寫些小楷、隸書。盧子樞在鑒賞、文史、版本、金石碑帖、古瓷古物、名家名作收藏等方面造詣也很深。自少年時期就喜歡古器物及金石銘文的收藏,其藏品中有南海李宗顥十二紫芝山房舊藏—六朝和隋唐刻石數十通,真可謂富藏一時,與當時南海的羅元覺并稱“近世粵中兩金石家”。

提到盧子樞的交游,我們不能不提及由政協東莞市文史資料委員會影印出版的《不蠹齋友人書札》一書,其中共收入盧子樞生前好友信札原件五十多家二百余函,真實地再現了盧子樞當時的交游生活。鄭春霆先生在《嶺南近代畫人傳略》中,對盧子樞與書畫界同好的交游有過這樣的描述:“課余輒以文藝之事,就教長者,如詞人陳述敘、詩人黃晦聞、畫人潘至中等,均獎掖備至。至所交游者,胥為一時之彥,老宿如汪憬吾、商衍鎏,其余蔡寒瓊、王秋齋、容希白、佟紹弼、謝次陶、胡伯孝、莫培遠,而常與文物清談者,如林直勉、黃子靜、何冠伍、徐信符、馬武仲、馬賓甫、馮康侯、潘熙等,均樂友之,尤以熊潤桐為莫逆之交,有‘熊詩盧畫’之譽。”

在盧子樞廣大的交游圈里姑且選出汪兆鏞、余紹宋、莫伯驥之間的交游略作論述。

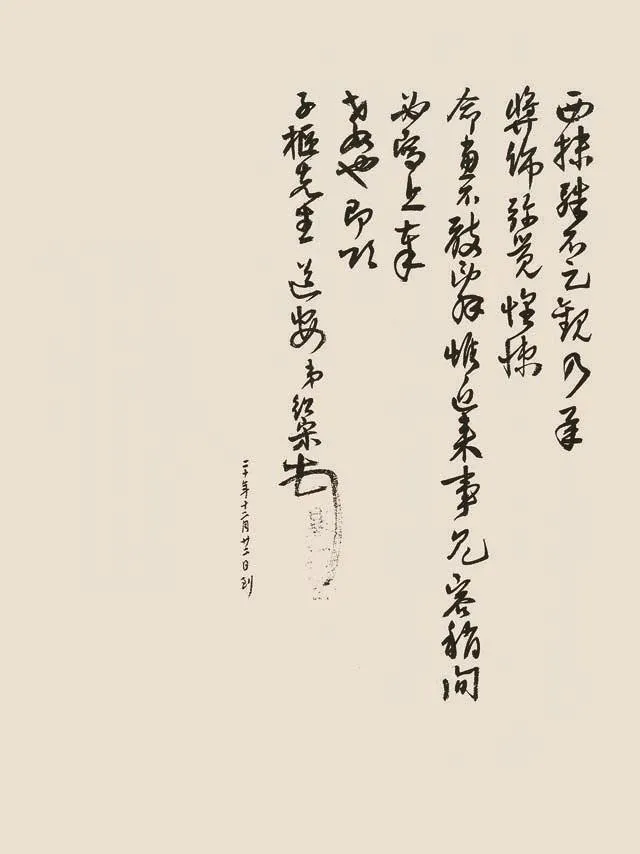

余紹宋 致盧子樞信札 紙本

一、與汪兆鏞、余紹宋的交誼及信札

汪兆鏞(1861-1939),字伯序,一字憬吾,廣東番禺人,一生于書無所不讀,識地方文獻,貫通歷史典籍并擅駢文、詩詞,又長于考據訂訛。以著書撰文自樂。著述數十種,計200余卷,主要有《碑傳集三編》,收羅清代光緒、宣統以來商官顯要、名流學者的生平事跡、碑傳、墓銘等匯成50卷,是繼錢儀吉《碑傳集》、繆荃孫《續碑傳集》、閔爾昌《碑傳集補》之后的又一重要貢獻,對清代人物多有訂訛、補遺、參證、續纂之功。《嶺南畫征略》收入嶺南畫家、書家近400人,把生平事跡、書畫遺作編纂成冊,為嶺南歷代書畫人物傳略首本,史實皆言簡意賅,裁斷嚴謹,取用精宏,故得學人贊譽:“多發前人所未及”。汪氏家族是個望族世家。清末民初以來,汪氏家族出現了多位有影響力的人物,如:汪琡、汪瑔、汪兆鏞、汪宗衍、汪兆銘(汪精衛)等。

汪兆鏞與盧氏子樞是莫逆之交,汪比盧年長三十九歲,是清末遺民,過著閑適的著述生活。他們之間的交往始于1920年至汪氏去世,長達二十年,彼此間書信往來頻繁。盧氏后人藏有汪氏致盧氏信札達38封,《不蠹齋友人書札》已全部收入。這是目前能證明二者交誼的有力物證。這些信札大多只標明了寫信的日期,但很少注有年份,從有確切紀年的兩封信札推斷,二者的交往時間應該是在1920年至1939年之間。信札內容多是談畫論藝,索畫品鑒、邀約聚會等。

汪、盧二人往來書信有確切紀年的三件:其中的一件是汪在戊辰年(1928)十一月二十二日,寫給盧子樞的信札,內容如下:“前日奉訪未晤,悵悵。聞清水濠盛宅藏吳山帶畫卷在尊齋,盍攜之過我一觀,此上。子舒仁兄文席,兆鏞頓首,左沖,戊辰年十一月二十二日。”本信札言簡意賅,記錄一件未提前預約而攜藏畫前去拜訪,未能謀面心里很是失落的事情。信札所反映出來的信息是,汪和盧已是神交已久的好友,盧當時在書畫鑒賞方面應該是眾人皆知的,再加上盧本身就是畫家,因此,汪對盧的書畫鑒賞能力還是很倚重的。每當汪收藏到書畫作品,便會寫信邀請盧子樞鑒定、觀摩。史料載:汪藏李湘文的畫作,余紹宋寄贈的山水畫,黃賓虹寄贈的《微尚齋圖》,他都致信盧氏前來觀賞。汪氏財力雄厚,不惜重金購藏書畫,也通常寫信邀請盧來鑒定真偽,如“頃在府學東街以銀一元買綾本藍田叔山水直幅,請今晚來一觀,真否?田叔畫非上乘,然名人之作也。子樞仁兄鑒,弟兆鏞頓首。二月二十一日。”再如:“有王椒畦山水扇面,不審真否,請今晚過我審定之。此上。子樞仁兄文幾,弟兆鏞頓首。八月二十六日。”如此交往,見證了彼此間深厚的友誼。

另一件有確切紀年的信札是辛未年十月,汪寫給盧子樞的一封信:“前請繪《慈竹貞松圖》,原擬加跋,惟分題款式,難以妥合,不如經請。不必急,九月初交來即得。大筆繪成,題全款后,攜來敝處,各鈐印章一枚,較大方也。款附上,此致。子樞仁兄文席,弟兆鏞頓首,八月二十四日,小恙未愈,故未奉訪。《慈竹貞松圖》為余母褚太夫人七十壽,辛未十月羅浮汪兆鏞倩東官(莞)盧子樞繪祝。”此信札書寫時間應是民國十九年(1931)。內容是余紹宋母親褚太夫人將過七十壽辰,余紹宋請海內外名家繪畫祝賀,汪當時因病未愈,不能親自前往盧氏府上,因此寫信與盧商議此事,請盧繪《慈竹貞松圖》。盧閱信后不久便按照汪的意愿創作了此畫。據史料記載,余紹宋請畫家為其母七十壽辰作畫一事,在余氏粵籍朋友圈中影響很大。盧子樞的同鄉葉衍華律師也寫信給盧請其作畫。信曰:“余越園先生(紹宋)之母褚太夫人,本月七十大慶,乞吾粵畫家賜畫,來紙一張備用,直幅,謹代請盧子樞先生墨寶。弟葉衍華白。示悉,大函并畫一幅已轉寄余公矣,得復奉達,即頌時祉,不一,弟衍華再拜。子樞我兄,十一月三十日。”余越園先生紹宋何許人?與盧氏等粵籍書畫圈有怎樣的交往?

余紹宋(1883-1949),浙江龍游縣人,號越園、樾園、別署寒柯,1910年畢業于日本東京法政大學。民國元年曾任司法部參事、《東南日報》副刊《金石書畫》主編、浙江省第一屆臨時參議員及第二屆臨時參議會副議長、浙江通志館館長。平生旨趣盡在金石書畫、畫學論著、方志編纂,為近代著名史學家、收藏家、鑒賞家、書畫家和法學家。早期因不滿北洋軍閥政府與法國政府秘密協議的“金佛郎案”而辭官南歸,定居杭州,以書畫自娛。山水立軸《晚秋》,20世紀20年代曾在莫斯科、柏林、巴黎展出,名震一時。《龍丘山圖》層巒疊嶂,氣勢雄偉,為其山水畫代表作。兼善畫梅蘭竹菊,更工墨竹,有《風》《雨》《雪》《月》墨竹四屏,被日本天皇裕仁母親重金購藏。1949年6月病逝于杭州寓所。

由于志趣相投的緣故,余紹宋一直與粵籍收藏家汪兆鏞、書畫家盧子樞、律師葉衍華等交往頻繁。

1939年9月初,汪兆鏞將盧子樞的山水畫《慈竹貞松圖》寄給了余紹宋。余收到畫后,給予了很高的評價,于十二月廿二日復函致盧:“月前汪憬吾先生以大作山水見貺,筆墨超脫,正深傾佩,復由柳宅兄轉到華翰并法繢一幅,具征篤愛,感何可言。弟學畫謹廿年,東涂西抹,殊不足觀,乃奉獎飾,彌覺惺忪。命畫不敢辭,惟近來事冗,容稍閑必寫上奉教也。即頌子樞先生道安。弟紹宋頓首。”這幀信札,記錄了盧子樞先生與江浙畫家、學者余紹宋之間的交往史實。

葉衍華 致盧子樞信札 紙本

二、與莫伯驥的交誼及信札

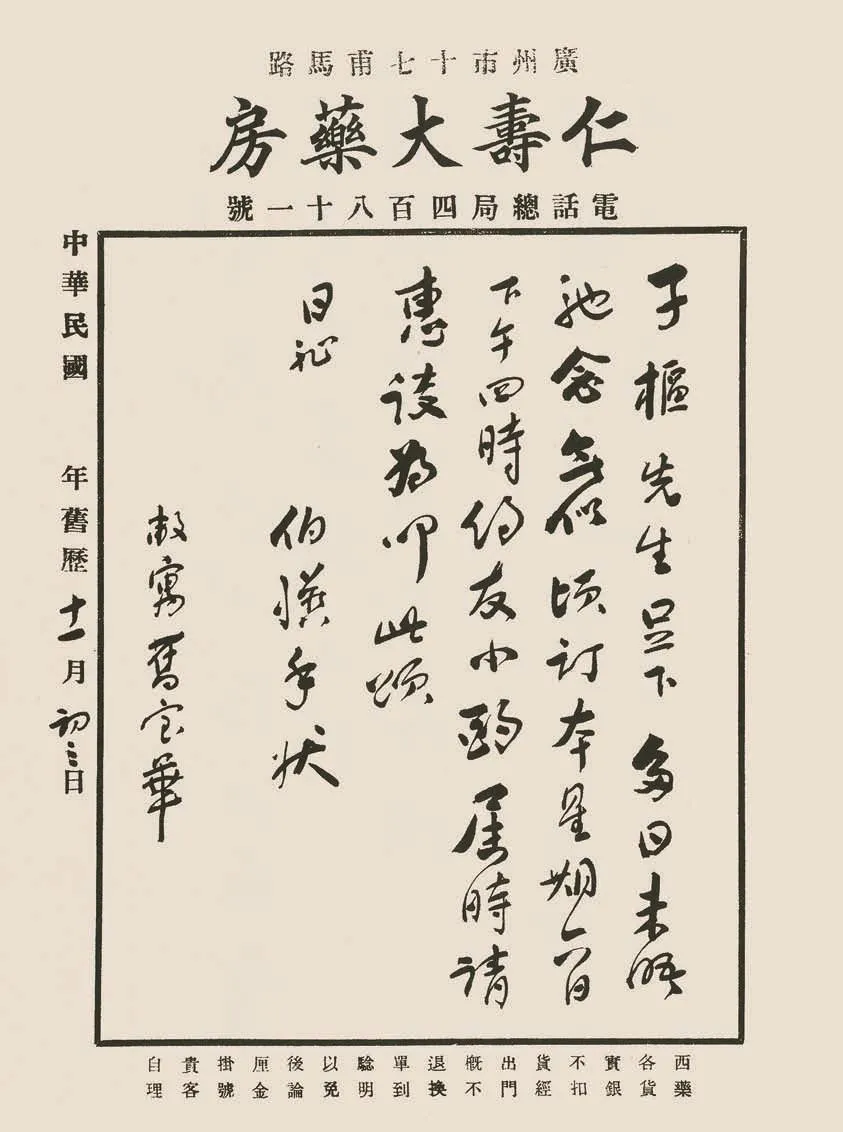

莫伯驥(1877-1958),廣東東莞人,字天一,東莞麻涌向北坊人,著名藏書家。自幼好學,飽覽群書,文采出眾,名噪南粵。弱冠之年以清代末科廣東府諸生之案首(即第一名)入縣學,頗有狀元之資。民國初期,創辦“仁壽西藥房”,歷數十年不衰。他一生酷愛藏書,搜購古籍不惜重金,藥房盈利多被作購書之用。1925年建造“福功書堂”作為藏書之所。花了二十年時間藏書五十余萬卷。為此專門建造了一座藏書樓,取名為“五十萬卷樓”,自稱“五十萬卷藏書樓主”。其藏書之富,版本之精,當時為羊城諸書樓之冠。所藏善本,大多為宋元明清刻本,舊抄、古活字本、名家寫本等珍藏本。莫伯驥學識淵博,勤于著述。1937年以前,他的著述已達五十種,1931年編撰《五十萬卷樓藏書目錄初編》二十二卷,著錄善本九百一十四部。莫伯驥晚年雙目失明并身患癱瘓,于1958年卒于澳門,享年81歲。

莫伯驥交游甚廣,眾多書畫家、文史家、收藏家都是他志趣相投的好友,其中,著名書畫家盧子樞就是莫伯驥的一位摯友,兩人相交30余年,惺惺相惜。

盧子樞與莫伯驥約在19世紀末20世紀初相識,莫伯驥比盧年長23歲,兩人是同鄉且志趣相投,都對古籍版本,校勘等方面心有靈犀。盧因欽佩莫氏藏書之多,經劬學齋主人(黃裔)引薦,盧子樞主動去拜訪莫伯驥。莫伯驥對書畫也深感興趣,兩人一見如故,之后彼此間相聚在一起談書論畫,成了親密無間的好友。

莫伯驥在《髫齡塵夢圖冊》自序的撰文中,對莫、盧二人認識的過程做了詳細的記錄曰:“縣人盧子樞,一日由劬學齋主介來相見,意謂予好藏書,欲知近況也。茶宴后,子樞偶及畫事,予每從容答之,坐中人亦不以予為門外漢也。自此,子樞每來予樓中,輒不惜告予以畫。《吳梅村詩集》有《畫中九友歌》,蓋皆名重一世者。予之談畫友,不盡能畫,亦不只盧君一人,但一月中,連茵接席者,必有數次,縱談書本及繪畫事,則未有如盧君之多者也。伯兄門人葉柳宅,自河南解官歸,謂伯驥曰:子好書,何不兼藏畫乎?即不能盡藏天下之畫,何不獨藏吾粵人名畫乎?予則述莊子‘鷦鷯一枝’、荀子‘鼯鼠五技’之喻,其時曾舉此以答柳宅。予無力收書畫,但藏書家如潘文勤,家亭諸公手翰,則頗有之。予蓋欲得藏書家之墨跡以寄其心情也。子樞藏有丁持靜、葉鞠裳楹聯,并屬予寫贈聯語以配之,意亦當與予同,但予則非丁、葉之比矣。予聯語云:‘校書自古稱三到,藝菊于今重五多’。故予之畫篋至貧,《戰國策》‘東食西宿’之戲謔,似為予讀畫而設,豈非無聲詩史之噱談哉!”

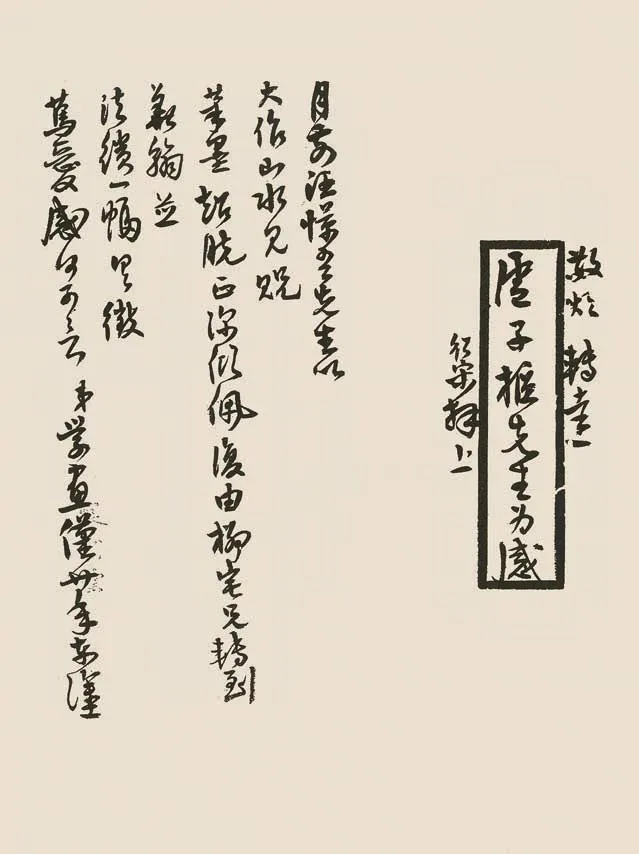

莫伯驥 致盧子樞信札 紙本

1931年,應莫伯驥禮聘,盧子樞協助編撰《五十萬卷樓藏書目錄初編》二十二卷,歷時兩年多。此次經歷,是盧子樞實現其藝術人生的一個很重要契機,使他有機會博覽群籍,精研各種珍本、善本、孤本,遂學問大進。莫伯驥晚年移居澳門后,兩人仍鴻書雁簡不斷。抗戰爆發后,莫伯驥寓居港澳,得知廣州藏書多毀于戰火,痛心不已,曾致函盧子樞謂“連摯友多時之妙墨手跡,亦付之若明若滅中”,表示真切嘆惜。“先是開具一張送書名單,分贈省大學與圖書館暨海內外友朋,底稿及書多份亦擬定早日妥送貴處,只以書內尚有須做工夫者,未即決行,而大局秩序,遂不獲如常,物失而人尚安,亦算幸事也。”晚年,莫伯驥疾病纏身,他感念摯友,寫信給盧子樞,希望能得到他的一幅畫,可解積思,“以當臥游”之用。于是,盧子樞很快地滿足了他的愿望。當莫伯驥收到畫作,十分高興,遂復函謂:“惠函及大作畫片均收到,讀之如挹玄宰之袂,拍煙客之肩。我本外行,亦見煙云披拂,林霏杳靄,他時腰腳再健,便當作畫中人,攜九節筇躡歷勝境,此時只當臥游可也。感篆無似……”1948年,莫伯驥的《五十萬卷藏書樓群書跋文》成書,他仍不忘命人送盧子樞多冊,使兩位摯友的學術探討得以繼續,直至莫伯驥去世。

莫盧之間書信往來頻繁,僅《不蠹齋友人書札》一書,就達33件。從這么頻繁的書信往來中,足見二者之間友誼的深厚程度。如今,展卷拜讀莫氏書札,真可謂內容精彩,形式講究。