階層認同、基層選舉投票參與與公共服務滿意度

——基于CGSS2015數據的實證分析

張盛霞

(武漢大學 政治與公共管理學院,湖北 武漢 430072)

一、問題的提出

建設職能科學、結構優化、廉潔高效、人民滿意的服務型政府,是我國全面深化改革、實現國家治理體系和治理能力現代化的重要目標之一。然而,《公共服務藍皮書》的數據顯示,2014~2016年我國主要城市公共服務滿意度得分(百分制)分別僅為57.28、58.74、61.49,公眾對包括公共交通、公共安全、公共住房、基礎教育、社保就業、醫療衛生、城市環境、文化體育、公職服務在內的所有被測量項目的滿意度均偏低(各年中得分最高的被測項目的分值分別為60.49、66.91、66.22)。[1-3]可見,當前我國的服務型政府建設現狀與目標還存在較大的差距。那么,哪些因素影響著公共服務滿意度?其影響方向如何?這些問題的答案昭示著提高我國公共服務滿意度的著力方向,有關這些問題的研究對于優化公共服務體系、建設人民滿意的服務型政府具有積極的意義。基于社會是一個綜合系統,公眾的公共服務滿意度受政治、社會、經濟等多種因素的綜合影響,本文從政治和社會學等多學科視角切入,以CGSS*CGSS (Chinese General Social Survey) ,即中國綜合社會調查。CGSS是中國人民大學主持的一個全國性、綜合性社會調查項目,從2003年開始進行,最初每兩年調查一次,現在每年調查一次。2015數據為立足點,探討階層認同這一社會學要素與基層民主選舉投票參與這一政治要素對公共服務滿意度的影響。

二、文獻回顧與研究假設

(一)文獻回顧與研究創新

公共服務滿意度屬于公共管理學研究的范疇。就含義而言,一般認為其是一個建立在傳統顧客滿意度之上的概念。根據顧客滿意度理論,滿意度是實際感受和預期效用結合在一起的結果,兩者一致時將產生肯定、愉悅、滿足的積極效果。[4]公共服務滿意度是指公眾對政府公共服務的供給質量和數量等內容的主觀評價,是公共服務帶來的實際績效與公眾的期望值之間差異的函數。[5]

有關公共服務滿意度影響因素及作用機制是當前研究的熱點之一,國內外學界從理論和實證層面都進行了探討嘗試。國外學者的研究發現,服務質量、服務類型、公共服務的可選擇性、服務滿意度調查問卷中的問題設置順序、政府規模、媒體宣傳、過去或當前的服務體驗、對政府的印象等因素對公共服務滿意度都有一定的影響。國內的相關研究起步相對較晚,但在近年不斷升溫,相關實證研究發展迅速。一些學者就居民個人特征等社會人口學因素和個體生活水平變化、財政透明度、財政分權、政治民主等經濟與政治學要素對公共服務滿意度的影響展開相關研究,從不同的視角探討了公共服務滿意度的影響機制,形成了大量本土化的研究成果,下文將聚焦于此進行簡單回顧。

根據研究對象和規模范圍的差異,大致可以將國內有關公眾公共服務滿意度影響因素的實證研究分成兩大類。其一,以整體公共服務滿意度為對象的研究。這類研究是基于全國性數據對居民有關大公共服務(綜合性公共服務或者說包括各種公共服務大類)的滿意度情況開展研究。其中,陳世香和謝秋山基于CGSS2010和各省統計年鑒數據研究發現,居民個體生活水平的提高能夠帶動居民地方公共服務滿意度的提升。[6]陳新宇和裴志軍基于2012年中國家庭追蹤調查數據發現,居民的收入和受教育程度等微觀因素是影響其對政府公共服務供給滿意度的重要因素。[7]其二,以局部公共服務滿意度為對象的研究,包括局部地區綜合性公共服務滿意度和特定類別公共服務滿意度的研究。其中,有關局部地區公共服務滿意度的綜合性研究又可以細分為三個方面:(1)對某個城市公共服務滿意度的研究,如黃燕梅、徐艷晴通過多元有序Probit模型對海口市公眾公共服務滿意度的調查數據進行分析,發現公眾的性別、年齡和學歷等微觀因素差異會導致其對交通設施等公共服務的滿意度有所不同。[8](2)對某幾個城市公共服務滿意度的研究,如馮菲和鐘楊基于10個城市公眾滿意度的調查發現,“公眾期望與實際之間的差距”、地方政府公信力、個人效能感、個人幸福感和政府效能等因素對公共服務公眾滿意度有顯著的影響。[9]而官永彬基于海南等12個省46個縣的數據研究發現,民主參與顯著影響了居民公共服務滿意度,并且這種影響對不同收入層次和不同居住地區的居民具有異質性。[10]31-33(3)區分城鄉,對農村或城市公共服務滿意度展開專門研究。如張俊從農戶參與維度研究發現,村務信息開放度與真實度對居民有關惠農政策服務滿意度具有顯著正向影響;政府與農戶共同作為決策主體、村干職務行為的公正透明度對農村總體公共服務滿意度具有顯著正向影響。[11]與此同時,有關特定類別公共服務滿意度研究可以細分為兩類,即基于全國性數據的研究和基于局部數據的研究。前者如王永莉等基于CGSS2013的研究發現,財政透明度和財政支出分權對公共教育、醫療服務、住房保障和社會管理服務等四種公共服務滿意度有不同程度的影響,且兩者交互效應顯著[12];后者如王君等基于32個主要城市的統計分析發現,人口、人均教育支出、人均GDP、財政教育支出水平、財政支出占GDP比重等因素對公眾關于公共教育服務的滿意度有顯著影響。[13]

既有文獻為進一步開展研究提供了有益思路和啟發,但關于公共服務滿意度影響因素和作用機制的研究還有許多值得深入挖掘和創新的地方。首先,國內當前大部分的相關研究是基于某一局部地區或特定公共服務類別的調查數據,而基于全國性調查數據的綜合性研究較少。本研究基于中國綜合社會調查的最新公開數據展開,數據新且全面,在數據方面的新意毋庸置疑。其次,目前公共服務滿意度的相關研究已呈現學科交叉特征,但是并沒有同時探討階層認同和投票行為與公共服務滿意度之間關系的實證研究。最后,回顧已有實證研究發現,當前有關研究主要集中在客觀性因素的影響方面,關于主觀因素的研究相對較少。階層認同是一種重要的社會性心理認知。個體階層認同的高低差異是否會導致其總體公共服務滿意度的高低差異?影響方向如何?對于階層認同這一主觀因素與公共服務滿意度之間的關系,目前國內學界鮮少有相關研究,對于該主題的研究應該屬于一種創新性努力。

(二)研究假設

1.階層認同。階層認同是“社會成員根據某項標準對自己的階層歸屬做出主觀認定,把自己歸屬于社會分層體系的某一層”[14],即“個人對自己在社會階層結構中所占據的位置的感知”[15]。有學者認為,公眾的階層(包括主觀階層、客觀階層)差異會影響其對社會系統的看法,但在影響方向上存在學術分歧。[16-18]社會系統是一個具體的社會體系中各種社會實體以及實體之間的關系與運行規則[19],公共服務屬于社會系統的一個成分。從這個角度看,階層差異有可能會對公共服務滿意度產生影響。

結合已有研究成果,階層認同對公共服務滿意度可能存在以下影響機制:(1)不同社會階層民眾的資源占有水平直接影響到其公共服務體驗。[20]階層認同本質上是個體客觀社會地位的主觀反映,人們在生產和勞作中的關系以及人們所取得的客觀地位對階層意識有決定作用。[21]社會階層認同高低往往是對包括公共服務在內的各種客觀資源占有水平的主觀反映,而公共服務資源占有量會直接影響到公共服務滿意度的差異。(2)個體情感和態度通過比較機制放大,進而影響其公共服務滿意度。如前所述,社會階層背后的資源占有水平會直接導致個體公共服務體驗的差異,這種差異會隨著社會比較機制的作用進一步擴大化。階層認同是一種比較性認知,其前提是主觀上承認階層及階層差異的存在,承認個體社會地位優劣的存在。相對剝奪理論(Relative Deprivation Theory)認為,人們常常將自己當下境況與自己曾經的狀況或他人的目前境況相比較,如果發現自己得到的資源比應有的或相對的要少,就會產生一種相對剝奪感。[22]這種感覺會產生消極情緒,可能表現為憤怒、怨恨或不滿。[23]因此,階層認同背后隱含的比較可能會帶來主觀被剝奪情緒,這種情緒可能投射到包括公共服務在內的具體生活體驗中,表現為公共服務滿意度的差異。(3)階層認同差異歸因機制會影響公共服務滿意度。人們會對自身階層高于或低于其他人進行自我歸因,其中,外部歸因機制可能使人們將自身階層現狀歸咎于諸如公共服務提供等外因,進而影響公共服務滿意度。換言之,階層認同低者可能責咎于公共服務供給不足,高者可能歸因于公共服務完善帶來的推力。故而,階層認同與公共服務滿意度之間可能存在正向相關。(4)不同階層個體的社會支配取向差異導致公共服務滿意度差異。社會支配傾向是一個人對社會群體關系具有等級性、階層性的一般性偏好。一般而言,高階層個體更認可階層差異的存在,而低階層則希望減少階層差異和社會不平等。[24]這意味著,階層越高者往往有更高的滿意度,更傾向于維持現狀。綜上,本文提出:

假設1:當前階層認同越高,公共服務滿意度越高。

與此同時,相對剝奪感的關鍵心理過程是社會比較,既包括個體或所屬群體與參照群體進行橫向比較,也包括自身狀況的縱向比較。[25]胡建國研究發現,通暢的社會階層流動和流動機會的開放能在一定程度上弱化人們對社會不平等的不滿與抱怨,使之持更加積極樂觀的態度。[26]因此,公眾自我階層認同的縱向上升可能增強其對整個社會的正面看法和心理預期,進而影響公共服務滿意度。據此,本文提出:

假設2:當前階層認同上升度越高,公共服務滿意度越高。

2.基層選舉投票參與。基層選舉投票參與情況對公共服務滿意度的影響機制,可以從民主參與這一宏觀角度和投票行為這一微觀角度探討。

首先,在民主參與大框架下分析,官永彬等學者的研究表明,民主參與是公共服務滿意度的重要促增因素。[10]28民主參與機制下,公民能通過投票、上訪等諸多方式直接或間接地影響政治體系的構成和運行,使與政策有利害關系的公民個人能參與公共決策、資源分配、合作治理的過程。[27]其具體作用機制可能有:第一,從公共服務供求平衡角度,通過強化公民在公共服務過程中的參與,可以保證公共服務的公共性導向,也能夠較好地識別公民的需求偏好,從而有效滿足個體的服務需求,進而優化公共服務供給決策,使公共服務的基礎化和差異化得以兼顧,提升公共服務滿意度的水平[28-29];第二,從權力制約平衡的角度,有效的民主參與能夠對各級政府權力運行產生有效的制約壓力。這種壓力會轉化為提高政府公共服務質量的動力,使之更加關注公共服務的公益性而非政治功利性,進而提升公共服務滿意度;第三,從政治信任的角度,制度化的民主參與切實增加了政府和民眾進行良性互動的機會,有利于提高公眾的政治信任,進而提高公眾對公共服務的評價水平。

其次,單就投票參與來看,Olken和Beath等學者的研究表明,直接民主以及普遍投票機制對公共服務滿意度有顯著影響。[30-31]客觀而言,投票參與是參與程度較低的“旁觀者”活動[32],卻是現代國家落實民主理念最為直接普遍的形式。在我國,村委會、居委會、基層人大代表由直接投票選舉產生,基層民主選舉是最廣泛、最直接的民主參與形式。基層選舉投票不僅直接影響到本級選舉結果,還會通過間接民主的方式使基層民意層層上達。從委托—代理理論和公共選擇理論的角度來看,在政治市場中,選民(委托人)在可選擇范圍內,會以自己利益訴求為出發點,推動能在更大程度上代表自己利益并確保利益最大化的候選人當選。同時,候選人出于對選票的需求,也會在一定程度上迎合委托人的訴求。公民通過選票表達自己的代理人偏好,促成代表自己利益的候選人當選,進而藉由代理人影響政策選擇。當前我國基層民主選舉普遍采用差額選舉制,代理人之間客觀存在一種競爭機制,這為選民提供了一定的利益表達和選擇空間。基于此,有理由認為,積極參與基層選舉投票的選民的利益更可能得到體現和保障,其包括公共服務在內的具體利益訴求更能得到代理人的關注和迎合。由此,基層選舉投票參與情況的可能影響機制為:通過影響代理人的選擇而影響政府行動(服務、提供決策和執行等),進而影響公共服務滿意度。由此,本文提出:

假設3:相對于未參與基層選舉投票的公眾,有參與選舉的公眾的公共服務滿意度更高。

三、數據和變量說明

(一)數據來源

本研究的數據來自2015年中國綜合社會調查(CGSS2015),該項調查數據于2018年1月1日在中國國家調查數據庫(CNSDA)的官網上發布。該調查采用多階分層概率抽樣方法,調查范圍覆蓋全國除西藏、海南、新疆之外的28個省(直轄市/自治區),共完成有效問卷10 968份。本研究在剔除存在缺失值和無效值的樣本后獲得有效樣本數據8 655份。

(二)變量測量

1.因變量。本研究的因變量是公眾公共服務滿意度。關于服務滿意度的測量,學界有不同的指標設計,主要分為以具體服務領域為測量面向和以服務特征為測量面向兩類。其中,前一類的典型例子有中國社科院主導的《公共服務藍皮書》項目,其以公共交通、公共安全、公共住房、基礎教育、社保就業、醫療衛生、城市環境、文化體育、公職服務等九個具體公共服務領域為二級指標進行測量。后一類的典型例子有美國學者Parasuraman、Zeithmal和Berry等所提出的服務質量模型(SERVQUAL),含有形性、可靠性、響應性、保證性和移情性等五個評價維度。[33]考慮到數據可獲得性,本研究從特征面向進行測量,具體以充足性、均衡性、便利性和普惠性四個維度對公共服務滿意度進行測量。測量數據取自問卷中的問題:綜合考慮各個方面,您對我國目前公共服務在各個方面的總體滿意程度如何?(1)公共服務資源的充足程度;(2)公共服務資源分布的均衡程度;(3)獲取公共服務的便利程度;(4)公共服務的普惠性程度。答案為:“非常不滿意”“不太滿意”“說不清滿意不滿意”“比較滿意”“非常滿意”五類,數據處理過程中分別賦值“1”“2”“3”“4”“5”。

通過Stata14.0對這四個選項指標進行主成分分析,結果顯示:KMO=0.831 5,只有第一個主成分特征值大于1,其占總方差的74.97%,后三個主成分的方差貢獻率都較小,該數據集適合進行主成分分析。因此,本研究將這四個指標相加合成一個綜合指標“公共服務滿意度因子”,其取值范圍為“4~20”(數值取整)。

2.自變量。本研究的自變量包括階層認同和基層選舉投票參與兩類。其中,階層認同方面有當前階層認同和當前階層認同上升度兩個指標。其取值來自問題:“A43a.您認為您自己目前在哪個等級上?”和“A43b. 您認為您10年前在哪個等級上?”答案均為1~10(數值取整),“10”代表最頂層,“1”代表最底層。當前階層認同數據直接取自問卷中問題A43a。而當前階層認同上升度則為當前階層認同減去10年前階層認同的差值,即受訪者在A43a得分值減去其在A43b得分值,取值范圍為-9~9。此外,有關基層選舉投票參與變量的測量數據則來自于問題:“上次居委會選舉/村委會選舉,您是否參加了投票?”回答分為“參與”“未參與”和“沒有投票資格”三種。本研究剔除答案為“沒有投票資格”的樣本,并對答案“參與”“未參與”分別賦值“1”和“0”。

3.控制變量。借鑒已有的研究成果,年齡、受教育程度等人口特征因素和收入水平等經濟因素會對公共服務滿意度產生影響,同時考慮數據獲取的便利性和分析推論的可靠性,本文主要將微觀層面的社會人口學變量、經濟變量納入控制變量。本文最終選取的社會人口學變量包括年齡、性別(男=1,女=0)、是否漢族(是=1,非漢族=0)、政治背景(群眾=1,中共黨員、民主黨派等=0)、戶口類型(農業戶口=1,非農戶口=0)、受教育程度[小學及以下=1,初中=2,高中(職高、普通高中、中專)=3,大專=4,本科=5,研究生=6],經濟變量包括家庭經濟狀況(遠低于平均水平=1,低于平均水平=2,平均水平=3,高于平均水平=4,遠高于平均水平=5)和經濟區域*根據國家統計局 2011年6月13日公布的東西中部和東北地區劃分方法。東部包括:北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南;中部包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部包括:內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆;東北包括:遼寧、吉林和黑龍江。參見:國家統計局. 東西中部和東北地區劃分方法[EB/OL].(2011-06-13)[2018-01-10].http://www.stats.gov.cn/ztjc/zthd/sjtjr/dejtjkfr/tjkp/201106/t20110613_71947.htm.(據2015年各地區人均GDP賦值,西部=1,中部=2,東北=3,東部=4)。

(三)描述性統計

本研究共涉及12個變量,描述性統計顯示公共服務滿意度均值約為12.4,這表明目前我國公共服務滿意度處于中等水平(取值范圍4~20)。若進行百分制換算并以60分為及格線,12.4則屬于不達標,意味著我國政府當前公共服務提供情況并不理想,需要在提高公眾公共服務滿意水平上加大工作力度,這與《公共服務藍皮書(2016)》的結果基本一致。當前階層認同均值約為4.4,我國公眾階層認同偏低;當前階層認同上升度均值約為0.73,表明階層認同發展整體呈現向好態勢,但不存在大幅的縱向變化。而基層選舉投票參與均值約為0.46,說明參與投票與不參與的人數基本持平,投票參與水平偏低。其他變量的基本情況詳見表1。

表1 變量基本情況:描述性統計

資料來源:根據中國綜合社會調查(2015)數據整理。

四、實證分析

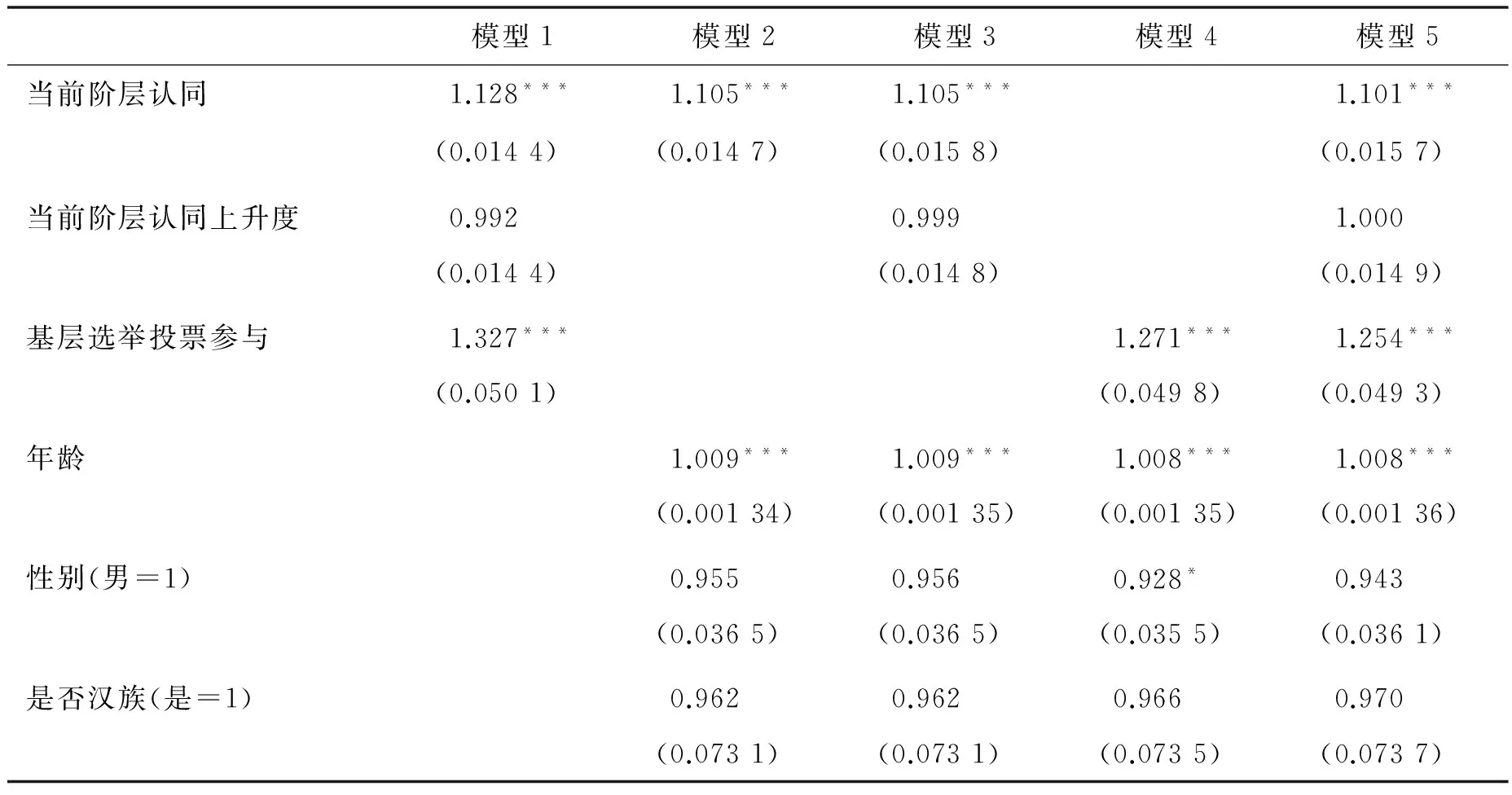

本研究以公共服務滿意度為因變量,逐步加入解釋變量建立了5個模型。模型1未納入控制變量,納入當前階層認同、當前階層認同上升度、基層選舉投票參與三個自變量作為解釋變量;模型2將當前階層認同和控制變量納入回歸方程;模型3則將當前階層認同、當前階層認同上升度納入回歸方程;模型4則將基層選舉投票參與和控制變量一起納入回歸方程;模型5則將所有自變量和控制變量納入回歸方程。考慮到公共服務滿意度為有序多類變量,區別于定距變量,將其簡單視作連續型隨機變量進行OLS回歸分析不夠嚴謹,參考唐啟明的相關量化研究教材中的觀點和胡榮等人的研究設計[34-35],本文采用有序Logit模型進行分析,并從計量方法和數據等角度進行穩健性檢驗。

(一)回歸分析

本文利用Stata14.0軟件進行有序Logit回歸分析,模型1~模型5的回歸結果表現穩定一致,均顯示:當前階層認同和基層投票選舉參與對公共服務滿意度有正向影響,在1%的水平上顯著,假設1、假設3成立(p<0.01,優勢比大于1)(見表2)。而當前階層認同上升度與公共服務滿意度之間不存在顯著性相關,故假設2不成立。據模型5的回歸結果看,受訪者的當前階層認同每提高1個單位等級,會使公共服務滿意度提高的可能性增加約10.0%;相對于不參與投票者,參與基層選舉的投票者有更高公共服務滿意度的可能性高出25.4%。就控制變量而言,年齡、戶口類型、政治背景、受教育程度、家庭經濟狀況均能對公眾的公共服務滿意度產生顯著影響,民族、經濟區域、性別則未表現出明顯的統計顯著性。其中,年齡越大的公眾,對公共服務的滿意度越高;家庭經濟狀況越好,公共服務滿意度越高。與之相反的是,受教育程度越高者,公共服務滿意度越低;農業人口的公共服務滿意度比非農業人口低,中共黨員及民主黨派人士的滿意度高于政治背景為群眾的人士。

表2 影響公眾公共服務滿意度的因素:回歸分析(N=8 655)

表2(續)

注:括號中為標準誤,解釋變量系數呈現的是優勢比,***表示p<0.01、**表示p<0.05、*表示p<0.1。

(二)穩健性檢驗

基于估計結果的可靠性的考慮,本文采用多種方法對估計結果進行檢驗。首先,從計量方法角度出發,對數據進行OLS回歸分析。通過對所有解釋變量進行多重共線性檢驗發現,其VIF值均在2.03~1.03之間,均值遠小于10,表明解釋變量間不存在嚴重的多重共線性問題。OLS回歸分析結果顯示*基于文章篇幅的考慮,文中未列出OLS回歸分析結果。,OLS回歸分析與有序Logit回歸分析的輸出結果無明顯差異,各變量表現出的統計顯著性情況基本一致:當前階層認同和基層投票選舉參與均對公共服務滿意度有正向影響,在1%的水平上顯著;而當前階層認同上升度則未表現出顯著性影響。這在一定程度上說明回歸結果具有較好的穩健性,進一步驗證了影響關系的存在。

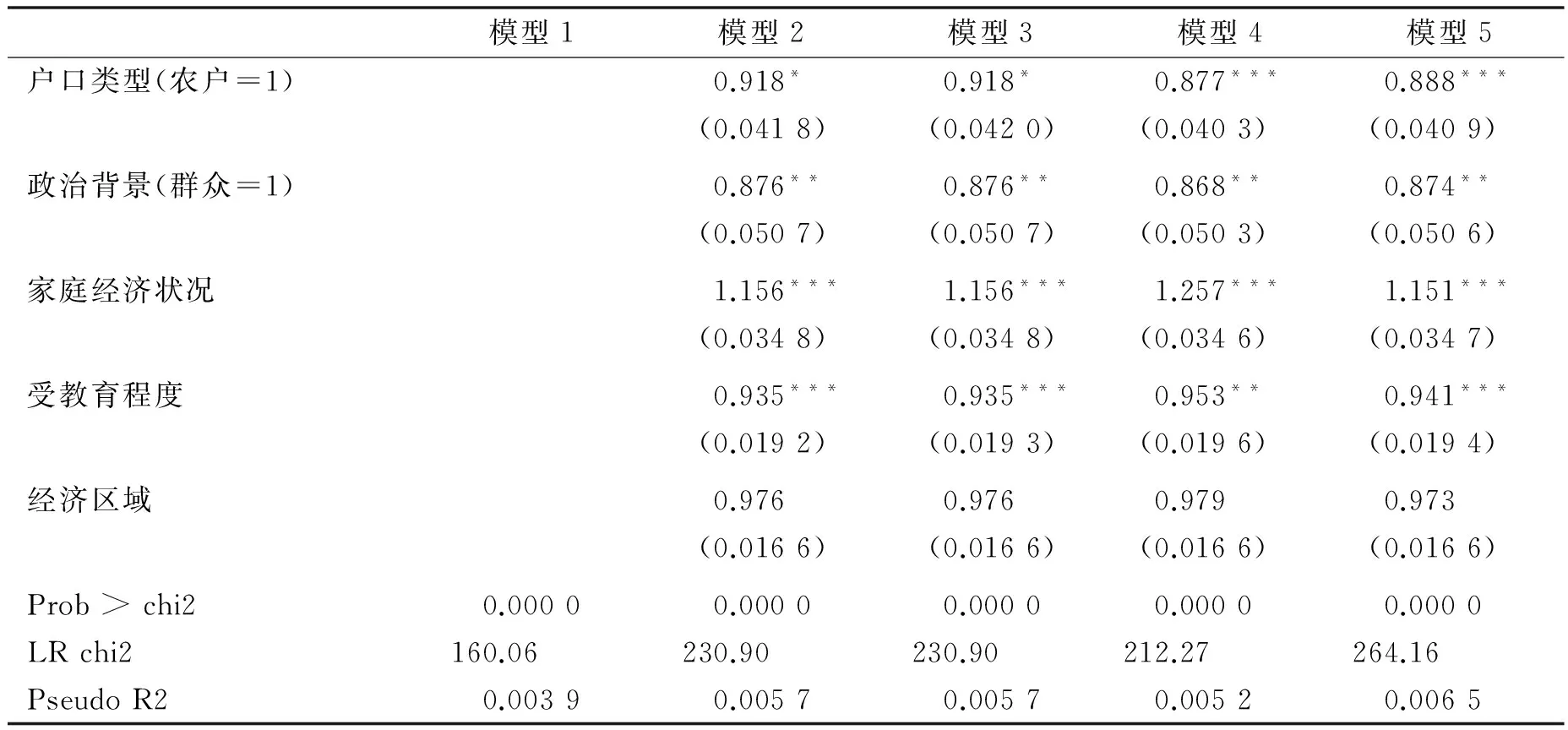

為了進一步檢驗估計結果的穩健性,本文還從數據角度進行穩健性檢驗。公共服務滿意度是一種主觀性評價,可能存在被訪者高報或低報的情況。在不能觀測到具體哪些人會“低報”或“高報”時,排除這種因素的一個簡單辦法就是對居民滿意度評價等級重新賦值。[36]基于此,本文對公共服務滿意度進行合并和重新賦值,其中取值“4~8”“9~12”“13~16”“17~20”的分別重新賦值為“1”“2”“3”“4”,并在此基礎上進行有序Logit回歸分析。從數據來看(見表3),自變量的顯著性情況及系數符號與前文估計結果基本一致。公眾階層認同、基層投票選舉參與對公共服務滿意度的影響方向保持穩定,說明受訪居民的較低評價或較高評價不會影響模型結果的穩健性。故而,前文的估計結果較可信。

五、結論和政策含義

基于CGSS2015截面數據,本文分析了公眾階層認同、基層投票選舉參與等因素對公共服務滿意度的影響,研究發現:

表3 穩健性檢驗:重新賦值檢驗(N=8 655)

注:括號中為標準誤,解釋變量呈現的是優勢比,***表示p<0.01、**表示p<0.05、*表示p<0.1。

(1)當前階層認同與公共服務滿意度之間存在積極相關性,而當前階層認同上升度與公共服務滿意度之間則不存在顯著相關性。即假設1得到證實,假設2不成立。當前階層認同對公共服務滿意度存在正向影響的原因可能在于:階層認同高者所占有的公共服務資源較為豐富,在社會比較過程中處于相對優勢地位,相對剝奪感較弱,外部歸因相對更積極,故而滿意度較高;而階層認同越低,所占有的資源越少,相對剝奪感越強,外部歸因越消極,故而滿意度越低。由此可見,保障和實現公共服務均等化有其必要性。然而,當前階層認同和階層認同上升度對公共服務滿意度的影響并未表現出統一性,這意味著什么?根據前文,相對剝奪感的心理過程包括橫向比較和縱向比較。就社會階層來看,當前階層認同主要是一種橫向比較結果,而階層認同上升度則主要來自于自我縱向比較。階層認同上升度并未帶來預期的正向影響,這說明,相對于縱向比較而言,個人階層認同橫向比較結果的影響更為顯著。由此看來,公共服務供給的總體水平或總量增長固然重要,但是公共服務供給的均衡性程度也即橫向分布的公平程度對于居民滿意度的影響更為顯著。因此,提高公共服務供給的均等化水平,尤其是橫向公平化程度,是當前我國各級政府完善公共服務體系需要重點關注的著力點。

(2)基層投票選舉參與是公共服務滿意度的促增因素,假設3成立,這與官永彬2015年的實證研究結果一致。因此,擴大和保障民主參與渠道,讓群眾通過選票表達自己的需求,從而確保供需匹配,是建設服務型政府、提供人民滿意的公共服務的前提。然而,由統計數據可知,基層選舉投票參加者不足半數,公民參與投票水平不高。如何提高公民投票積極性進而提高投票參與水平,是值得進一步深入思考和研究的課題。投票行為背后是一種理性決策機制,要提高投票率必須提高公民參與投票的獲得感并減少投票成本,這可以從優化投票渠道和提高投票激勵兩方面進行改進。首先,投票行為最顯性的投入是時間成本,為此可以創新投票渠道,利用網絡投票等方式減少投票成本;其次,對投票人最直接的激勵在于使其意見得以在政策中體現出來,為此要更加注意完善民意表達和反饋機制。特別是對于未能進入政策議程的民意,要積極通過公共平臺給予反饋和解釋。著眼于宏觀的角度,這一結論啟示我們在公共服務體系建設中,要完善包括投票、聽證、信訪等方式在內的民主參與機制。

(3)中共黨員和民主黨派人士的公共服務滿意度相對高于一般群眾。這一結論在一定程度上與結論(2)是統一的,其原因在于:一方面,成為中共黨員和民主黨派成員的前提是自愿的,中共黨員和民主黨派人士意味著更強烈的民主參與動機,參與意向更強;另一方面,中共黨員和民主黨派人士擔任公職的比例高于一般群眾,民主參與的機會和程度會更高。在貫徹“控制總量,保證質量”的黨員發展原則的當前,這一研究結論的政策含義與結論(2)類同,即在于提高群眾的民主參與意向和進一步完善民主參與的渠道。

(4)年齡與公共服務滿意度正相關。其原因可能在于:公共服務的質量和數量總體上呈現的是一種增量式發展,年長者較之年輕者的比較標準更低,故更能感受到發展,進而影響其公共服務滿意度。還有一種可能性是,研究樣本都是成年人(18歲及以上公民具有投票權),而成年人隨著年齡增長直接享受的公共服務類型與服務時間往往越多(如醫療保健、公共交通服務中的老年卡等),故而滿意度會更高。因此,在未來的公共服務供給方面,我們要更加注重對非老年人群公共服務需求的滿足,提高其獲得感和滿意度。

(5)公共服務滿意度會因個體的家庭經濟狀況和戶口類型差異而產生差異。綜合來看,這本質上還是一個經濟基礎問題,意味著經濟發展的程度會對公共服務滿意度產生正向影響。在未來,我們依然要注重經濟建設,推動群眾收入水平的提高。其一,家庭經濟狀況與公共服務滿意度正相關,這說明要普遍提高公共服務滿意度必須關注群眾相對收入的提高。相對收入是一個比較性的概念,現實中不存在全體性相對收入提高的可能,但從國家的角度來看,提高和發展不能局限于部分人。因此,落實到政策角度就意味著:我們可以使部分人先富起來,但是最終還是要落腳到公平問題上。那么,不斷做大平均值的同時使個體值不斷接近于平均值,盡量削減家庭經濟狀況差異帶來的負面影響,才是出路,才是最理想的狀態。其二,農業人口相對于非農業人口,滿意度較低的原因可能在于:當前我國城鄉區域間存在資源配置不均衡、硬件軟件不協調、服務水平差異較大的問題。這要求我們要更加關注城鄉公共服務均等化問題,尤其要重點關注農村發展,關注農業人口的公共服務需求。不僅要關注農村經濟脫貧,也要關注農村交通、住房、教育、社保就業、醫療衛生等各項群眾關心的公共服務的提供數量和質量,實現城鄉基本公共服務大體均衡。

(6)公共服務滿意度與受教育程度呈現負相關的關系。其根源可能在于:受教育程度的提高會導致公眾對于軟性公共服務的需求更高,而我國當前公共服務的提供水平有限而且集中于硬件設施等基礎性公共服務供給上,供需之間的矛盾導致公共服務滿意度差異。這點與我國社會主要矛盾的轉變是一致的,意味著未來的公共服務提供應該更多元,更注重軟性服務提供,同時也應該是更個性化發展的。

提高公眾公共服務滿意度是建設服務型政府的應有之義,是我國政府改革創新需持續專注和努力的方向。提高公眾的公共服務滿意度,要堅持貫徹公共服務均等化政策,尤其要注重個體之間的公共服務獲得感、橫向公平及城鄉公共服務水平的均衡;要關注群眾的實際需求,針對不同的人群提供個性化、多元化的公共服務;要積極推動民眾增強民主參與意識,同時積極完善民主參與機制。

參考文獻:

[1] 鐘君,吳正杲.公共服務藍皮書:中國城市基本公共服務力評價(2014)[M].北京:社會科學文獻出版社,2014:6-9.

[2] 鐘君,吳正杲.公共服務藍皮書:中國城市基本公共服務力評價(2015)[M].北京:社會科學文獻出版社,2015:6-15.

[3] 鐘君,劉志昌,吳正杲.公共服務藍皮書:中國城市基本公共服務力評價(2016)[M].北京:社會科學文獻出版社,2016:6-15.

[4] OLIVER R L.A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions[J].Journal of Marketing Research,1980(4):460-469.

[5] 官永彬.公眾參與對民生類公共服務滿意度影響的理論分析[J].重慶師范大學學報(社會科學版),2014(6):63-69.

[6] 陳世香,謝秋山.居民個體生活水平變化與地方公共服務滿意度[J].中國人口科學,2014(1):76-84.

[7] 陳新宇,裴志軍.居民收入、受教育程度對政府公共服務供給滿意度的影響——基于2012年中國家庭追蹤調查的實證分析[J].福建農林大學學報(哲學社會科學版),2016(4):83-90.

[8] 黃燕梅,徐艷晴.個人特征對城市公共服務滿意度評價的影響分析[J].商業經濟研究,2013(23):96-98.

[9] 馮菲,鐘楊.中國城市公共服務公眾滿意度的影響因素探析——基于10個城市公眾滿意度的調查[J].上海行政學院學報,2016(2):58-75.

[10] 官永彬.民主與民生:民主參與影響公共服務滿意度的實證研究[J].中國經濟問題,2015(2).

[11] 張俊.農戶參與維度與農村公共服務滿意度之惑[J].湖北經濟學院學報,2017(1):73-81.

[12] 王永莉,梁城城,王吉祥.財政透明度、財政分權與公共服務滿意度——中國微觀數據與宏觀數據的交叉驗證[J].現代財經(天津財經大學學報),2016(1):43-55.

[13] 王君,林挺進,吳偉,等.中國城市公共教育服務滿意度調查及分析——基于2010連氏中國城市公共服務質量調查的實證研究[J].復旦教育論壇,2011(4):49-53.

[14] 盧福營,張兆曙.客觀地位分層與主觀地位認同[J].中國人口科學,2006(3):38.

[15] JACKMAN M R,JACKMAN R W.An interpretation of the relation between objective and subjective social status[J].American Sociological Review,1973(5):569.

[16] JOST J T.System justification theory as compliment, complement, and corrective to theories of social identification and social dominance[M]//DUNNING D.Social motivation.New York:Psychology Press,2011:223-263.

[17] KRAUS M W,PIFF P K,MENDOZA-DENTON R,et al.Social class,solipsism,and contextualism:how the rich are different from the poor[J].Psychological Review,2012(3):546-572.

[18] 李靜.不同社會階層對貧富差距的歸因傾向研究[D].武漢:華中師范大學,2012.

[19] 楊沈,郭永玉,李靜.低社會階層者是否更相信系統公正[J].心理科學進展,2013(12):2245-2255.

[20] 姬生翔,姜流.社會地位、政府角色認知與公共服務滿意度——基于CGSS2013的結構方程分析[J].軟科學,2017(1):1-5.

[21] 劉峰.階層認同及其相關因素的研究:以甘肅成縣為例[D].蘭州:西北師范大學,2008:8.

[22] 許靖.偏見心理學[M].北京:北京理工大學出版社,2010:71.

[23] 汝信.社會科學新辭典[M].重慶:重慶出版社,1988:984.

[24] PRATTO F,SIDANIUS J,LEVIN S.Social dominance theory and the dynamics of intergroup relations:taking stock and looking forward[J].European Review of Social Psychology,2006(1):271-320.

[25] 熊猛,葉一舵.相對剝奪感:概念、測量、影響因素及作用[J].心理科學進展,2016(3):438-453.

[26] 胡建國.社會流動對收入分配公平感的影響——中國公眾收入分配公平感的再探討[J].人文雜志,2012(6):148-154.

[27] 郎友興,喻冬琪.公民參與能否帶來治理績效?——以溫嶺市為例[J].中共浙江省委黨校學報,2014(6):35-44.

[28] 鄭建君.政治參與、政治溝通對公共服務滿意度影響機制的性別差異——基于6159份中國公民調查數據的實證分析[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2017(5):164-171.

[29] 孟習貞.公眾參與促進基本公共服務的有效供給[J].生產力研究,2014(11):146-149.

[30] OLKEN B A.Direct democracy and local public goods:evidence from a field experiment in Indonesia[J].American Political Science Review,2010(2):243-267.

[31] BEATH A,CHRISTIA F,ENIKOLOPO R. Direct democracy and resource allocation: experimental evidence from Afghanistan[J].Journal of Development Economics,2017(1):199-213.

[32] MILBRATH L W.Political participation[M].Chicago:Rand McNally,1965:17-22.

[33] 杜向榮.服務營銷管理[M].北京:北京交通大學出版社,清華大學出版社,2014:302-303.

[34] 唐啟明.量化數據分析:通過社會研究檢驗想法[M].北京:社會科學文獻出版,2012:331-332.

[35] 胡榮.中國人的政治效能感、政治參與和警察信任[J].社會學研究,2015(1):76-96.

[36] 高琳.分權與民生:財政自主權影響公共服務滿意度的經驗研究[J].經濟研究,2012(7):86-98.