龐辛森 綠色吶喊

隨著人類的工業發展,我們與自然越走越遠。龐辛森,一位瘋狂愛著植物的藝術家,不管是在他的家亦或作品中,我們都能看到全新的“自然空間”,在他的畫框里,有著對自然的吶喊,以及對自然與機器的探討。

他的植物世界

走進龐辛森的家,總會驚訝于這里的生機。簡直就是植物世界,甚至滿屋的綠植中幾乎沒有枯萎的枝葉,可見他對生活與藝術的精益求精。

印象里,很少有男性的家會像龐辛森這樣打理得精致文藝,帶著帶自然的氣息,他是那么愛著自然,甚至考研的那段時間養了300多盆多肉植物。植物就是他創作與生活中的精神寄托,每次疲乏時,照顧這些花花草草,看見大片生機盎然的綠色,嘴角總是不由得掛上一絲微笑。

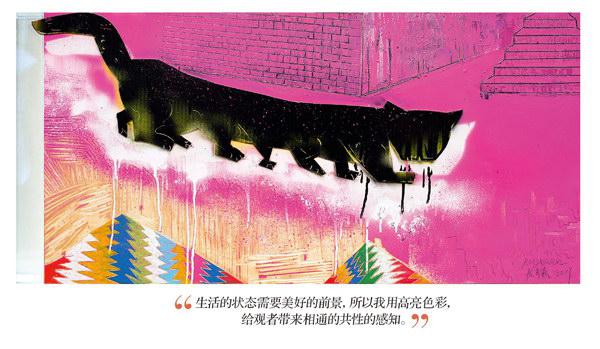

就像他的銅版畫,用大片的品紅渲染出晚霞的天空,配上深深淺淺的藍色海水;草綠色的平原,撞色一只沾染鮮血的獅子,“紅配綠”竟也美得如此燦爛。

其實學生時期的龐辛森,更多選擇用作品表現善與惡,沒有強烈的色彩沖突與沖擊,問及為什么拋棄了以前的色彩風格時,他說:“生活的狀態需要美好的前景,所以我用高亮色彩,給觀者帶來相通的共性的感知。”

龐辛森的畫帶著童真與不羈,或許這也是為什么在而立之年,選擇回歸藝術。而在他看來“藝術家”只是一個尊稱,自己就是一個自由創作者,漂泊了多年,當居有定所了,心反而開始躁動,“學了這么多年藝術,放下太不甘心,索性給自己一次任性的機會。”

他的城市吶喊

“我想知道,藝術是否可以與生活、工作產生共性。”他用版畫作為自己的語言,就他所說:“三年為限,我想試試追隨夢想和內心之后的結果如何。”

從家鄉到西安、長沙,再到天津讀研,一路游走,他的畫作中帶著時空交織的碰撞,摒棄了圓弧與浸染,利刃開道,一筆一劃帶著堅毅。散布于作品中的線條、圖像、陰影、遺留和連接則在其創作過程中逐漸交織成一條線,帶著藝術家的吶喊。這種對自然的吶喊占據著龐辛森的每一幅作品,一幅作品成為了另一幅作品的擴展。

去掉了版畫的印刷,完全在木板上刻與畫,把每一個材料需要的屬性融入到作品里。如果如果在畫架上表現不出來了,龐辛森總會用其他方式表達,這些方式,或許就是我們生活中、記憶中的物品。比如他用布做成童年就一直感興趣的飛機、坦克、槍炮等武器與城市景觀疊加起來,記憶中的城市空間融入到畫作中,用其他媒介去支撐這件藝術品,找合適的表達方式。

他的自然機器

與作品的大膽用彩和嘶聲吶喊相反,生活中的龐辛森很靦腆。他并不常常高談闊論自己的作品,聚會時大多也一個人坐在角落,安靜地聽大家的講話。但這并不代表他缺少對藝術領悟,恰恰相反,他在作品中默默構造出了一個“自然空間”。

龐辛森所想象的“自然空間”,似乎是一種全新的自然,在其中,自然與機器實現了自然的共存,它們相互滲透,龐辛森既沒有狂熱地崇拜自然,也沒有瘋狂地鞭笞機器,他摒棄了自己對“綠色”的執念,公平公正地看待二者的關系。

在這里,自然機器成為了可能。

夏日午后,一只八只腳的黑貓游走在粉紅色城市的街巷,城市的色彩斑斑駁駁灑在貓的身上;透明背景的簡筆畫武器從夭而降,一頭扎進翠綠色的大海……在他的作品中,沒有對自然的直接摹寫,有的只是將“自然”嚼碎后重新描繪的世界,軍事武器、工業機器,它們與山水、動物、植物一起共存于一張畫紙。