應激性生活事件與超重/肥胖青少年內化問題:應對方式的中介作用*

鄭鐘艷 韋 臻 梁晶晶 余暕暕 彭子文**

(1.華南師范大學心理應用研究中心,心理學院,心理健康與認知科學廣東重點實驗室,廣州 510631;2.深圳市婦幼保健院,深圳 518017)

1 引 言

超重和肥胖是兒童青少年主要的公共衛生問題,近年來隨著我國經濟的快速發展和生活方式的改變,青少年超重、肥胖的檢出率在不斷攀升。2014年中國7~18歲學生的超重及肥胖檢出率為19.4%(41608/214354)(王爍等,2017)。而與1985年相比,2014年廣州市7~18歲兒童青少年超重、肥胖檢出率分別從1985年的0.55%、0.04%上升至2014年的9.2%、5.43%,29年間的年均增長速度分別高達10.2%、18.45%(陳靜儀,2016)。可見,超重、肥胖青少年是一個數量龐大且不容忽視的群體。此外,青少年肥胖與多種心血管疾病和代謝性疾病密切相關,如高血壓、高血脂癥和二型糖尿病等。

關于肥胖給青少年身體健康帶來的影響已有大量研究,然而,除了身體健康問題,肥胖青少年的心理發展和適應也面臨著極大的挑戰:低自尊、生活質量下降,并且受影響的肥胖青少年更容易出現共患病(Fonsecaet al.,2011)。同時,相比于體重正常青少年,肥胖青少年的抑郁、焦慮等情緒困擾是更常見的心理問題。研究表明,與正常體重的同齡人相比,超重、肥胖青少年報告自己的健康狀況更差:他們比同齡人更容易將自己描述為“不快樂”,并且出現煩躁不安或脾氣暴躁的頻率更高(Fonseca et al.,2011)。內化問題(internalizing problems)被定義為個體所經歷的一些消極的、不愉快的情緒,主要表現為焦慮和抑郁。有研究發現,盡管肥胖與心理障礙共同發生的可能性因種族而異,但研究中較一致的結論是,抑郁癥、焦慮癥和進食障礙與體重增加有密切關系(Herget et al.,2014)。此外,Tajik等人(2015)綜述了1980~2014年間發表的有關肥胖青少年的實證研究,結果指出與正常體重同伴相比,肥胖青少年在抑郁、壓力、孤獨感、自尊水平等多方面表現出更多問題。由于內化問題具有內生性、可變性和潛伏性等特性,肥胖青少年進入青春期時,易將這種內隱的情緒轉化為外顯的情緒性進食,進而又增加其肥胖和相關慢性疾病的風險,因而陷入惡性循環。

應激性生活事件是指個體在生活中遭受到的急劇的、形成心理上強烈反響的重大事件,它極易形成負性的心理應激反應,一般通過改變神經內分泌等系統功能,造成生理、心理障礙,影響人的身心健康(Lillberget al.,2003)。除了內化問題,在情緒性進食(emotional eating)領域內,有關于應激(stress)誘導進食,進而導致肥胖的研究。對這一結果,研究中存在兩種解釋模型:一般效應模型和個體差異模型(Greeno & Wing,1994)。“一般效應”模型認為,所有生物體在應對壓力(應激)時都會增加對食物的攝入量。而“個人差異”模型則假設個體的某些因素會決定壓力是否導致過度進食,具體表現為肥胖的個體比正常體重的個體在應激狀態下,更容易被誘導過度進食。此外,Cartwright等人(2003)對倫敦七年級學生的研究結果顯示,個體感知到較高的壓力與較高的脂肪消耗和不健康的零食量有關,最后作者得出結論,這種行為可能導致肥胖。所以,總結來說,與正常體重同伴相比,肥胖青少年在面對負性生活事件時,會激發其過度進食的欲望,導致經常暴飲暴食,這種行為反過來又會對肥胖個體產生消極影響,即增加其對自我的消極認識,并進一步導致內化情緒問題。

在如何減少影響內化問題的諸多因素研究中,個體在遭遇負性事件后的應對方式受到了國內外學者的廣泛關注。應對方式是指個體在面對挫折和壓力時所采用的認知和行為方式,又稱作應對策略和應對風格,是個體的穩定因素與情境因素交互作用的結果(黃希庭等,2000)。根據應對的效果,可以將其劃分為積極應對和消極應對。前者在應對困難和挫折時,常能采取“解決問題”和“求助”等積極、有效的應對方式,在生活中表現出一種成熟穩定的人格特征和行為方式;后者則相反,在生活中常以“退避”、“自責”和“幻想”等消極、無效的應對方式來應對應激環境或實踐,表現出一種神經癥性的人格特征,情緒和行為均缺乏穩定性(肖計劃,許秀峰,1996)。研究表明,中學生較多使用問題解決這一積極應對方式,較少使用發泄與幻想這一消極應對方式(李宏利,雷靂,2005)。而最近的一項研究則發現,缺乏應對策略(如問題解決和尋求社會支持)與糖皮質激素升高有關,并因此假設應對策略可能是肥胖的潛在預測因素,也可能是在壓力與肥胖之間起調節作用(Rueggeberg et al.,2012)。

已有研究證實了應激性生活事件與內化問題的密切關系,發現中學生的生活事件應激量越大,亞健康狀況可能越嚴重(陳燕等,2012),同時,應對方式可能在其中起一定的中介作用,即合理的應對方式可以減緩應激,對青少年身心健康的促進有積極作用,而消極的態度和退縮的應對方式則會進一步增加應激事件的強度,從而影響其心理健康和生活質量(Menget al.,2011;陳燕等,2012)。但目前,國內外關于應對方式在應激性生活事件與內化問題間作用機制的研究,主要集中在正常青少年群體和大學生群體(陽錫洲,王志平,2008;陳燕等,2012),以超重肥胖青少年作為研究對象的相關研究較少。基于以上對肥胖與內化問題、應激事件和應對方式的相關理論和近緣證據的支持,本研究以超重肥胖青少年為研究對象,以肥胖人群中常見的內化問題為研究重點,探討應對方式在超重肥胖青少年應激性生活事件與內化問題之間的關系和內在作用機制。一方面有利于促進我們對肥胖的風險因素及形成原因的認識,同時,也可為預防和控制超重、肥胖青少年群體心理衛生問題尋求可操作的途徑。綜上所述,本研究的假設是:(1)應激性生活事件與超重肥胖青少年內化問題呈正相關;(2)應激性生活事件對超重肥胖青少年內化問題的影響是通過應對方式這一中介因素實現的。

2 研究方法

2.1 被試

采用方便取樣,在廣州選取三所普通中學,抽取初一、初二、高一、高二共17個班級的學生,統一在課堂時間進行施測,問卷數據與人體測量學數據在同一周收集。共發放調查問卷1639份,經整理回收有效問卷1601份,有效回收率97.68%;并對同一批學生進行體質測量,參加體質測量的學生共1618名,經整理獲得1518份有效數據,有效回收率93.82%。將問卷數據與人體測量數據進行合并最后納入分析的數據共1438份。其中男生627人,女生811人;初一年級學生351名(24.41%),初二年級學生341名(23.71%),高一年級學生372名(25.87%),高二年級學生374名(26.01%)。年齡范圍在12~18歲,平均年齡15.34±1.81歲。

2.2 工具

2.2.1 自編一般人口學資料問卷

包括性別、民族、出生日期、就讀學校、年級、班級、家庭所在地、戶口、是否獨生子女、家庭類型、父母受教育程度、父母職業和家庭經濟狀況等。

2.2.2 應激性生活事件量表

應激性生活事件量表包含83個項目,詢問最近半年可能經歷過的生活情境或遇到過的生活事件。主要包括家庭有關事件、學校有關事件、人際關系及自我有關事件共82個項目及總評應激事件對自己的影響1題。所有的相關事件按照有無發生及發生后對自己造成的影響從無、輕、中、重到極重評0~6分,累計各個應激事件得分即為各維度應激強度值。在本研究中,該量表各維度的內部一致性信度系數介于0.923~0.942。

2.2.3 特質應對方式問卷(Trait Coping Style Questionnaire,TCSQ)

采用姜乾金編制的特質應對方式問卷(姜乾金,祝一虹,1999),用于反映個體存在的那些具有相對穩定性的、與人格特質有關的應對策略,共包含20個條目,每個條目按照“從不這樣”“很少這樣”“有時這樣”“常常這樣”“總是這樣”依次記1~5分。分為消極應對(negative coping styles,NC)和積極應對(positive coping styles,PC)兩個因子。NC或PC得分越高,說明越傾向于采取消極或積極的應對方式。在本研究中,NC和PC的內部一致性系數分別為0.878和0.872。

2.2.4 抑郁自評量表(Self-rating Depression Scale,SDS)

抑郁自評量表由Zung于1965年編制(Zung,1965),是用于心理咨詢、抑郁癥狀篩查及嚴重程度評定和精神藥理學研究的量表之一。包含20個項目,其中10項為反向計分項目。采用四級計分,按照“沒有或很少時間、少部分時間、相當多時間、絕大部分或全部時間”依次記為1~4分,得分越高,抑郁程度越嚴重。量表的內部一致性系數為0.862,在本研究中該量表的內部一致性系數為0.773。

2.2.5 焦慮自評量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)

焦慮自評量表由Zung于1971年編制(Zung,1971),與抑郁自評量表(SDS)十分相似,用于衡量受試者焦慮狀態的輕重程度包含20個項目,其中5個項目為反向計分,采用四級評分,按照“沒有或很少時間、少部分時間、相當多時間、絕大部分或全部時間”依次記為1~4分,得分越高,焦慮程度越嚴重。量表的重測信度為0.777,在本研究中該量表的內部一致性系數為0.742。

2.2.6 人體測量學指標及超重、肥胖青少年的篩選

測量身高、體重、腰圍與臀圍等指標時在溫度適宜的空調房間內進行,學生穿著輕薄內衣、赤腳。腰圍與臀圍的測量由有經驗的技術人員用軟尺測量。身高與體重用自動儀器(恒剛SG,中國上海)測得;根據“中國學齡兒童青少年BMI超重、肥胖篩查分類標準(WGOC)”(中國肥胖問題工作組,季成葉,2004)對學生的體質狀況進行超重和肥胖的篩查,BMI的計算公式為:體重(kg)/身高(m)2(Daniels et al.2005)。

2.3 統計方法

采用SPSS 19.0軟件對數據進行錄入與分析,首先,對主要研究變量進行描述性統計;其次,采用Pearson相關分析考察各主要變量之間的相關關系;最后,依據方杰、張敏強和邱皓政(2012)提出的中介效應檢驗的新程序偏差校正的百分位Bootstrap,采用Hayes和Preacher(2014,2008)編制的SPSS宏程序(PROCESS is written by Andrew F.Hayes,http://www.afhayes.com),通過抽取5000個Bootstrap樣本,估計中介效應的95%置信區間進行中介效應檢驗。

3 結 果

3.1 青少年超重、肥胖的流行狀況

根據WGOC的篩選標準,按年齡-性別區分被試的超重、肥胖狀態。將所有學生按BMI分為正常組1193人(82.96%)和超重/肥胖組245人(17.04%),超重/肥胖組體質指數(BMI)21.12±3.98kg/m2,正常組BMI 19.48±4.25kg/m2,兩組差異顯著(t=35.26,p<0.001,Cohen’sd=0.38),在其他肥胖指標腰圍(t=22.49,p<0.001,Cohen’sd=0.39)、腰臀比(t=8.97,p<0.001,Cohen’sd=0.28)上也具有顯著差異。檢驗正常組與肥胖組在內化問題(抑郁、焦慮)、應激性生活事件與應對方式上的差異,結果顯示,超重/肥胖青少年在抑郁得分上顯著高于正常體重青少年(t=2.95,p=0.003,Cohen’sd=0.23),而在焦慮得分上無顯著差異(t=1.07,p=0.29);在應激性生活事件的人際(t=2.84,p=0.006,Cohen’sd=0.18)、自己相關事件上(t=2.51,p=0.035,Cohen’sd=0.21)超重肥胖組顯著高于正常組;而兩組在積極應對方式上差異不顯著(t=0.98,p=0.16),在消極應對方式上,超重肥胖組顯著高于正常體重組(t=3.48,p<0.001,Cohen’sd=0.35)。具體見表1。

表1 不同體重青少年在內化問題、應激性生活事件、應對方式上的差異

注:*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。下同。

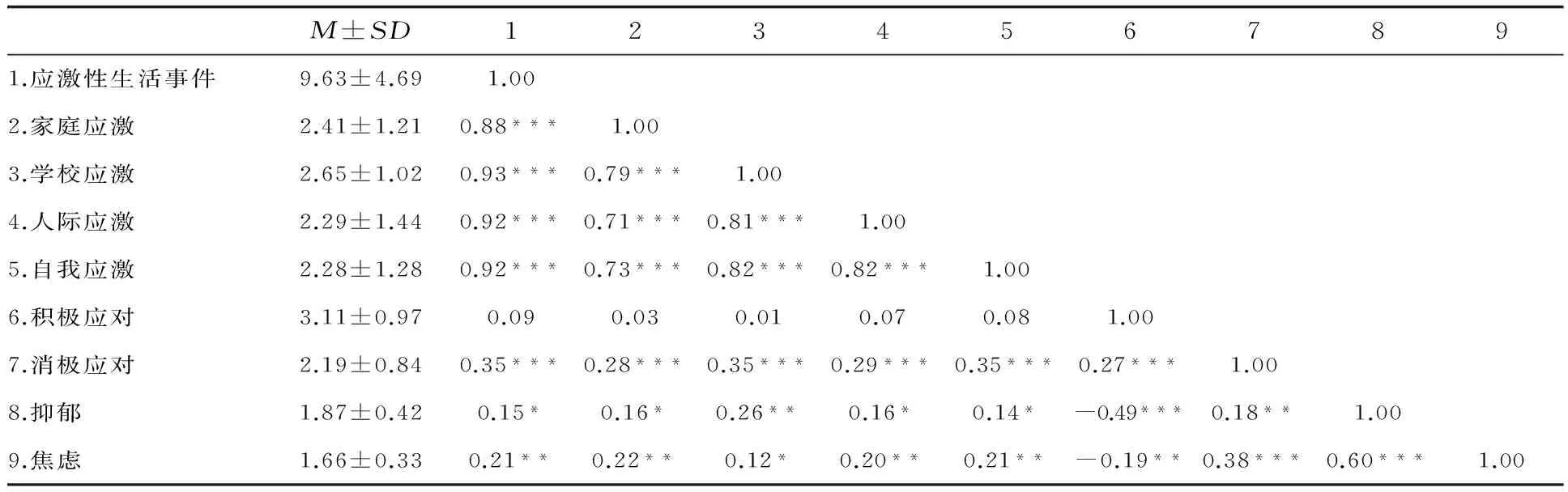

3.2 各變量的描述統計及相關分析

將應激性生活事件、應對方式與超重、肥胖青少年抑郁和焦慮進行Pearson相關分析,從表2結果看,應激性生活事件分別與抑郁(r=0.15,p=0.023)、焦慮(r=0.21,p<0.001)和消極應對方式(r=0.35,p<0.001)的正相關顯著,且應激性生活事件的各個維度與抑郁、焦慮及消極應對方式也均呈顯著正相關。其次,雖然積極應對方式與抑郁(r=-0.49,p<0.001)、焦慮(r=-0.19,p<0.01)呈負相關,但與應激性生活事件(r=0.09,p=0.67)及各個維度的相關均不顯著。根據溫忠麟,侯杰泰和張雷(2005)的觀點,如果一個變量與自變量或因變量相關不大,它不可能成為中介變量,因此在之后的中介效應檢驗中只考察消極應對方式的中介作用。

表2 描述性統計結果和變量間的相關分析

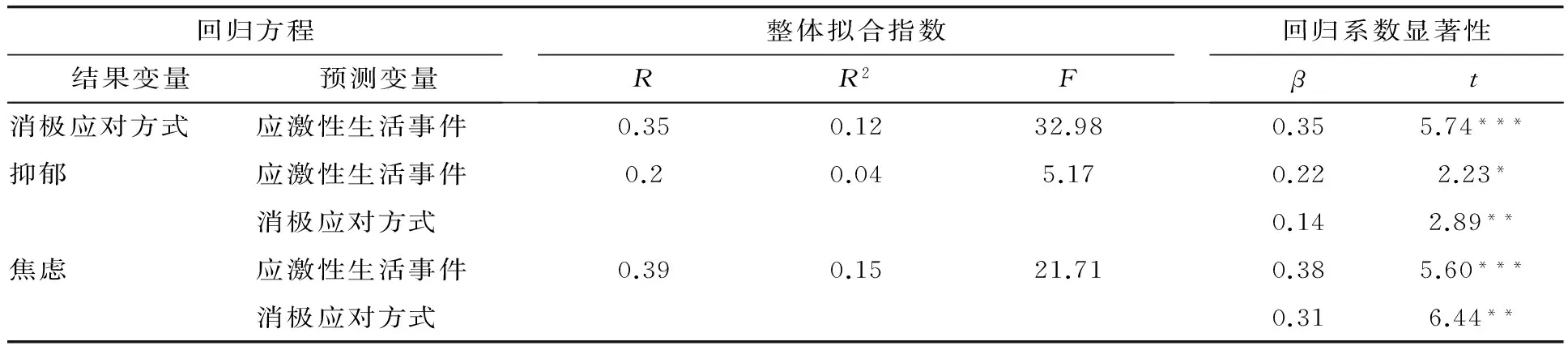

3.3 模型驗證分析

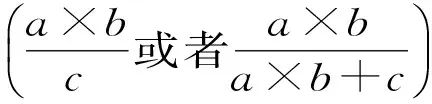

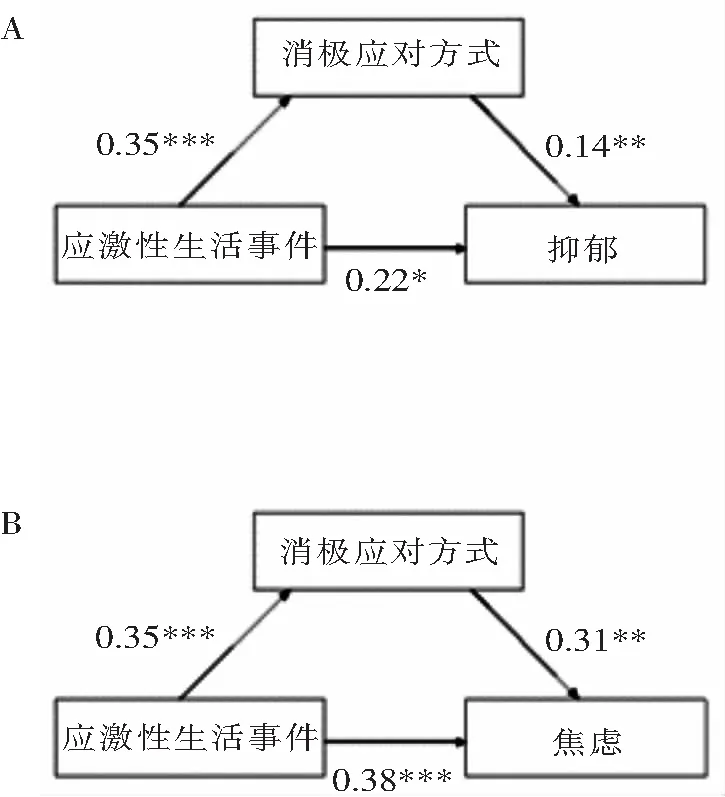

分析消極應對方式在應激性生活事件對超重、肥胖青少年內化問題(抑郁、焦慮)影響中的中介作用。回歸分析的結果表明:應激性生活事件能顯著地正向預測超重、肥胖青少年抑郁和焦慮(β1=0.22,t1=2.23;β2=0.38,t2=5.60,ps<0.05),而應激性生活事件對消極應對方式的直接預測作用也非常顯著(β=0.35,t=5.74,p<0.001);消極應對方式能直接正向預測超重、肥胖青少年抑郁和焦慮(β1=0.14,t1=2.89;β2=0.31,t2=6.44,ps<0.01)。(見表3)

表3 模型中變量關系的回歸分析

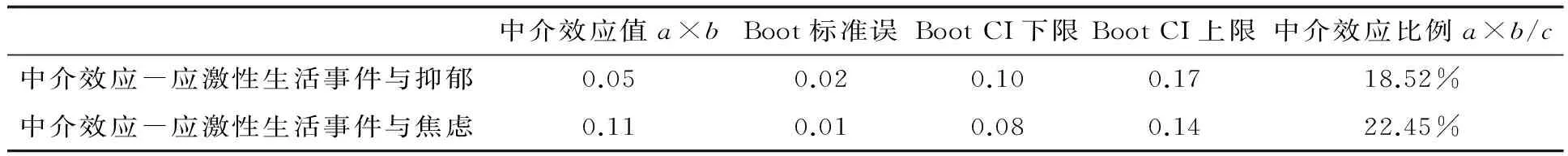

表4 消極應對方式的中介效應分析

圖1 中介效應分析示意圖

4 討 論

本研究檢驗了應對方式在超重、肥胖青少年應激性生活事件對內化問題的影響中的中介作用。根據前人的研究,我們提出了以應對方式為中介變量的模型,結果部分證實了我們的假設,消極應對方式在應激性生活事件和超重肥胖青少年內化問題中起部分中介作用。統計分析的結果發現,本研究中,中學生超重肥胖的檢出率為17.04%,低于2014年中國7~18歲學生的超重及肥胖檢出率為19.4%(王爍等,2017),同時也低于王向軍等(2017)的研究結果,但略高于秦秋蘭、楊虹(2015)和譚亞菲等(2015)的研究結果。其原因一方面可能是近年來廣州市城區學校加強了學生以及家長對營養健康的教育,以及在學校中開展體育“大課間”活動等(陳靜儀,2016)。另一方面可能主要是由于篩選標準不同以及地區差異所致。從地區劃分來看,我國兒童超重肥胖高發區主要集中在華北、華東地區,尤其是環渤海一帶(薛紅妹等,2014)。因而彼此間可比性不強,但在一定程度上也說明中學生超重肥胖比率的顯著上升。此外,超重肥胖學生的抑郁水平顯著高于一般人群,而焦慮水平兩者差異不大,這與以往的研究相符(Birkley&Eckhardt,2015;Gariepyetal.,2010)。究其原因,超重和肥胖個體往往伴隨著對體像的不滿,而對身體的不滿意也是抑郁癥的一個風險因素。例如,在一項對2813名澳大利亞青少年的研究發現,對體型的滿意度隨著BMI的增加而下降,并可能預測隨后的抑郁癥(Goldfieldetal.,2010)。

相關分析表明,應激性生活事件的各個維度、消極應對方式與超重、肥胖青少年內化問題(抑郁、焦慮)兩兩之間存在顯著正相關,而積極應對方式與應激性生活事件各維度相關性較低且不顯著。提示應激性生活事件、消極應對方式可能是影響超重、肥胖青少年內化問題的風險因子。據此,構建了應激性生活事件、消極應對方式對超重、肥胖青少年內化問題的預測模型。進一步對中介模型進行檢驗發現,消極應對方式在應激性生活事件對超重肥胖青少年內化問題影響中起中介作用。一方面,應激性生活事件可以通過直接途徑影響超重肥胖青少年內化問題;對于青少年來說,肥胖與青春期慢性應激之間的關系與其生物學和行為學特點有關(Pervanidou&Chrousos,2011)。例如,缺乏睡眠,情緒性進食沖動等行為被定義為應激狀態。而應激會導致兒茶酚胺的分泌和胰島素濃度的增多,這可能會導致青少年中心性肥胖(或腹型肥胖)(Foxetal.,2015)。而Hankin和Abramson(2001)提出的抑郁認知易感性-應激模型就強調了應激(在此意指應激性生活事件)與認知易感因素的交互作用對抑郁發生或復發的影響,認為有認知易感性的個體,在遭遇應激性生活事件時,更容易引發或復發抑郁。可見,本文發現應激性生活事件能影響超重、肥胖青少年內化問題是合理的。

同時,在超重、肥胖青少年中,消極應對方式在應激性生活事件對其內化問題的影響中起中介作用。這與現有應對方式可能在青少年中導致不同的健康結果的研究相一致(Shimanoeetal.,2011;謝愛等,2016)。超重和肥胖青少年通常自尊水平較正常體重青少年更低,對自己身體形象的評價也更消極,因而負性生活事件會激活其負性的自我認知,引發回避、壓抑等消極的應對行為,如過度進食等。此外,根據肥胖的心身理論(psychosomatictheoryofobesity),食物被用作面對消極影響時的一種情緒防御,一方面會導致過度進食,反過來又會導致肥胖。此外,該理論還假設肥胖的個體為了應對這些負面的情緒狀態而過度飲食,而正常體重的人面對挫折時則不會過度飲食,而是采用其他應對機制,如“解決問題”或“尋求幫助”等(Faithetal.,1997)。現有的研究也發現,收縮壓較低與回避應對方式相關,但與積極重新評估的應對方式無關,Spoor等人(2007)也指出負性生活事件對不健康進食行為的影響取決于個體如何應對這些應激源,表明不同的應對策略可能導致不同的健康結果,如本研究所示。可能對于肥胖青少年來說,與其正常體重的同伴相比,他們更缺乏足夠的情緒調節技能來成功有效地應對所遇到的負性生活事件,所以更傾向于采用逃避、幻想這樣的消極方式緩解自身,進而強化了其內化問題。

綜上所述,本研究揭示了應激性生活事件影響超重和肥胖青少年內化問題的作用機制,也對應激性生活事件對超重、肥胖青少年內化問題的內部影響機制做了進一步探索。超重、肥胖青少年在面臨應激性生活事件時,在應對方式的選擇上往往會表現出一定的傾向性。如何在生活和學習中指導超重、肥胖青少年有效利用積極的應對方式,增進其心理健康水平,消除因應激性事件帶來的心理和行為的負面影響,是今后心理干預中應該深入考慮的問題。因此,培養和提高超重、肥胖青少年的挫折承受力和心理調適能力,在面對應激事件時避免使用消極、回避的應對方式而更多地采用積極應對方式,是促進其身心健康的關鍵。

5 結 論

本研究條件得出以下結論:①廣州市青少年超重、肥胖檢出率為17.04%。②應激性生活事件能直接預測超重、肥胖青少年的內化問題。③消極應對方式在激性生活事件與超重、肥胖青少年內化問題的關系中起部分中介作用。

陳靜儀.(2016).廣州市兒童青少年1985—2014年超重肥胖流行趨勢.中國學校衛生,37(12),1915-1917.

陳燕,金岳龍,康耀文,鄭麗,龔偉志,姚應水等.(2012).中學生的亞健康狀況與應激性生活事件、應對方式.中國心理衛生雜志,26(4),257-261.

方杰,張敏強,邱皓政.(2012).中介效應的檢驗方法和效果量測量:回顧與展望.心理發展與教育,28(1),105-111.

黃希庭,余華,鄭涌,楊家忠,王衛紅.(2000).中學生應對方式的初步研究.心理科學,23(1),1-5.

姜乾金,祝一虹.(1999).特質應對問卷的進一步探討.中華行為醫學與腦科學雜志,8(3),167-169.

李宏利,雷靂.(2005).中學生的互聯網使用與其應對方式的關系.心理學報,37(1),87-91.

牛更楓.(2013).負性生活事件對大學生抑郁的影響:應對方式的中介作用和性別的調節作用.中國臨床心理學雜志,21(6),1022-1025.

秦秋蘭,楊虹.(2015).廣西城市小學生超重肥胖相關影響因素分析.中國學校衛生,36(4),549-551.

譚亞菲,辛秀紅,蟻金瑤,姚樹橋.(2015).我國中學生超重肥胖的流行特征分析.中國臨床心理學雜志,23(5),919-922.

王紅,郝加虎,陶芳標,朱鵬,章景麗.(2011).消極應對方式在應激性生活事件與亞健康關聯中的中介效應.中國學校衛生,32(8),943-945.

王爍,董彥會,王政和,鄒志勇,馬軍.(2017).1985—2014年中國7~18歲學生超重與肥胖流行趨勢.中華預防醫學雜志,51(4),300-305.

王向軍,楊漾,吳艷強,彭寧寧.(2017).上海市7~18歲學生1985至2014年的超重和肥胖流行趨勢.中國循證兒科雜志,12(2),126-130.

溫忠麟,侯杰泰,張雷.(2005).調節效應與中介效應的比較和應用.心理學報,37(2),268-274.

肖計劃,許秀峰.(1996).應付方式問卷效度與信度研究.中國心理衛生雜志,10(4),164-168.

謝愛,蔡太生,劉家僖.(2016).不同負性情緒與應對方式對超重/肥胖青少年情緒性進食的影響.神經疾病與精神衛生,16(4),418-421.

薛紅妹,劉言,段若男,周雪,成果.(2014).中國兒童青少年超重肥胖流行趨勢及相關影響因素.中國學校衛生,35(8),1258-1262.

陽錫洲,王志平.(2008).生活事件及應對方式對網絡成癮大學生心理健康的影響研究.中國健康心理學雜志,16(12),1325-1327.

中國肥胖問題工作組,季成葉.(2004).中國學齡兒童青少年超重、肥胖篩查體重指數值分類標準.中華流行病學雜志,25(2),97-102.

Birkley,E.L.,&Eckhardt,C.I.(2015).Anger,hostility,internalizingnegativeemotions,andintimatepartnerviolenceperpetration:Ameta-analyticreview.ClinPsycholRev,37,40-56.

Cartwright,M.,Wardle,J.,Steggles,N.,Simon,A.E.,Croker,H.,& Jarvis,M.J.(2003).Stress and dietary practices in adolescents.HealthPsychology,22(4),362-369.

Faith,M.S.,Allison,D.B.,Geliebter,A.(1997).Emotional eating and obesity:Theoretical considerations and practical recommendations.In S.Dalton(Ed.),Overweightandweightmanagement:Thehealthprofessional’sguidetounderstandingandpractice,Aspen Publishers,Gaithersburg,pp.439-465.

Fonseca,H.,Matos,M.G.,Guerra,A.,& Gomes-Pedro,J.(2011).How much does overweight impact the adolescent developmental process?ChildCareHealth&Development,37(1),135-142.

Fox,C.K.,Gross,A.C.,Rudser,K.D.,Foy,A.M.,& Kelly,A.S.(2015).Depression,anxiety,and severity of obesity in adolescents:Is emotional eating the link?ClinicalPediatrics,55(12),1120-1125.

Gariepy,G.,Nitka,D.,& Schmitz,N.(2010).The association between obesity and anxiety disorders in the population:a systematic review and meta-analysis.InternationalJournalofObesity,34(3),407-409.

Goldfield,G.S.,Moore,C,Henderson,K,Buchholz,A,Obeid,N,& Flament,M.F.(2010).Body dissatisfaction,dietary restraint,depression,and weight status in adolescents.JournalofSchoolHealth,80(4),186-192.

Greeno,C.G.,& Wing,R.R.(1994).Stress-induced eating.PsychologicalBulletin,115(3),444-464.

Hankin,Benjamin L,& Abramson,Lyn Y.(2001).Development of gender differences in depression:An elaborated cognitive vulnerability-transactional stress theory.PsychologicalBulletin,127(6),773-796.

Hayes,Andrew F,& Preacher,Kristopher J.(2014).Statistical mediation analysis with a multicategorical independent variable.BritishJournalofMathematical&StatisticalPsychology,67(3),451-470.

Herget,S.,Rudolph,A.,Hilbert,A.,&Bluher,S.(2014).Psychosocial status and mental health in adolescents before and after bariatric surgery:A systematic literature review.ObesityFacts,7(4),233-245.

Rueggeberg,R.,Wrosch,C.,Miller,G.E.,McDade,T.W..(2012).Associations between health-related self-protection,diurnal cortisol,and C-reactive protein in lonely older adults.PsychosomaticMedicine,74(9),937-944.

Lillberg,Kirsi,Verkasalo,Pia K.,Kaprio,Jaakko,Teppo,Lyly,Helenius,Hans,& Koskenvuo,Markku.(2003).Stressful life events and risk of breast cancer in 10,808 women:A cohort study.AmericanJournalofEpidemiology,157(5),415-423.

Meng,X.H.,Tao,F.B.,Wan,Y.H.,Hu,Y.,& Wang,R.X.(2011).Coping as a mechanism linking stressful life events and mental health problems in adolescents.BiomedEnvironSci,24(6),649-655.

Pervanidou,P,& Chrousos,G.P.(2011).Stress and obesity/metabolic syndrome in childhood and adolescence.IntJPediatrObes,6Suppl1(S1),21-28.

Preacher,Kristopher J,& Hayes,Andrew F.(2008).Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models.BehaviorResearchMethods,40(3),879-891.

Shimanoe,C.,Hara,M.,Nishida,Y.,Nanri,H.,Otsuka,Y.,Nakamura,K.,...& Tanaka,K.(2015).Perceived stress and coping strategies in relation to body mass index:Cross-sectional study of 12,045 Japanese men and women.PLOSONE,10(2),e0118105.

Spoor,S.T.,Bekker,M.H.,Van Strien,T.,& Van Heck,G.L.(2007).Relations between negative affect,coping and emotional eating.Appetite,48(3),368-376.

Tajik,E.,Latiffah,A.L.,Javadi,M.,& Mohammadzadeh,M.(2015).Stress,Depression and Obesity among Adolescents:A Narrative Review.PyrexJournalofNutritionandMetabolism.1(1),001-005.

Zung,W.W.(1965).A Self-rating Depression Scale.ArchivesofGeneralPsychiatry,12(1),63-70.

Zung,W.W.(1971).A Rating Instrument For Anxiety Disorders.Psychosomatics,12(6),371-379.