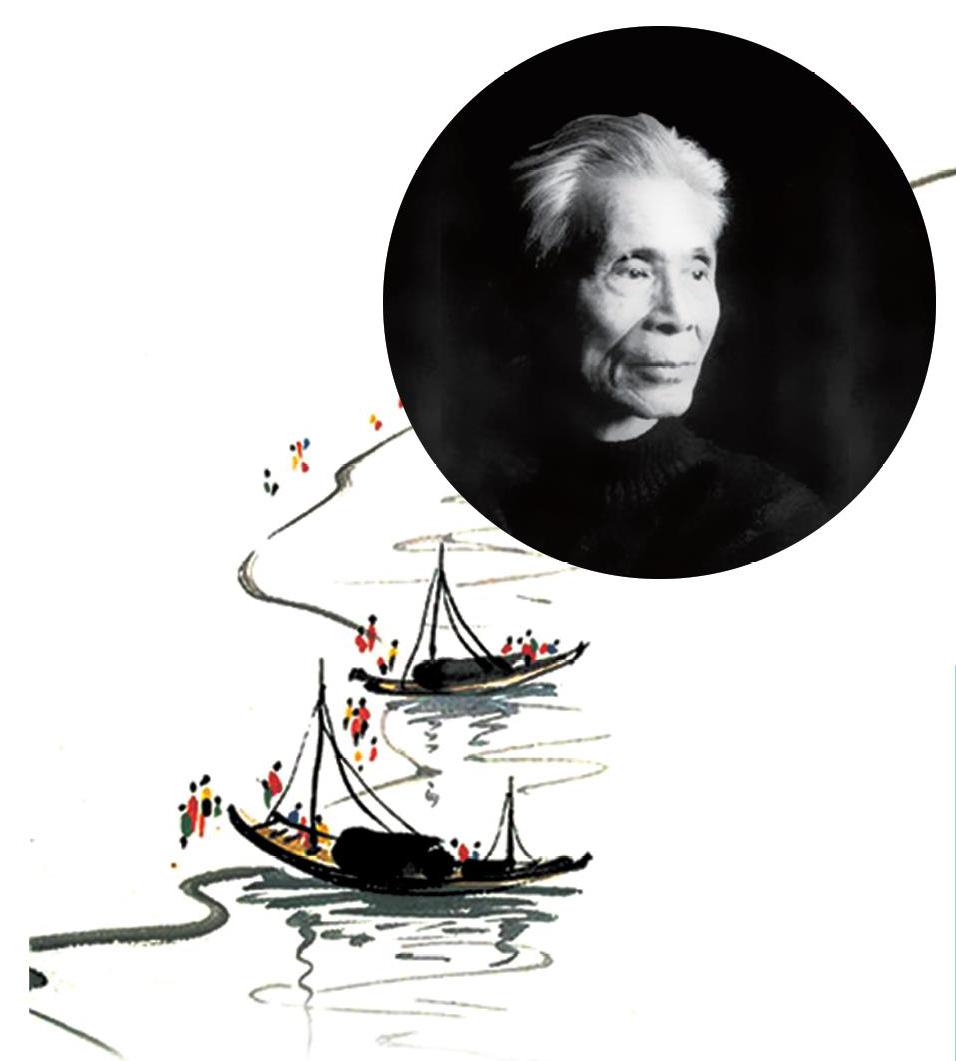

舞文弄墨吳冠中

孫俊強

他本是工科出身,偶然參觀杭州藝專,決心投身美術;晚年,藝術成就已享譽世界的他,卻將家中幾百幅不滿意的作品全部毀掉……他曾說:“藝術是自然形成的,時代一定會有真誠的挽留和無情的淘汰。”2010年的今天,畫家吳冠中逝世。共賞吳老筆墨,懷念!

——“央視新聞”2018年6月25日

漢字 春秋

70年的繪畫探索,我從加法到減法,從乘法到除法,自然而然,逐步追求,把握造型中最基本的因素,體會書法構架其實就是造型構架,一個獨立的字表達了一幅畫的美感因素,一篇字的全貌體現了一幅畫的總體效果。吳大羽老師形容書法自由流水,令背負具象的繪畫追趕不上。漢字構成與人間形象的親疏因緣,總情誼脈脈。久在漢字間徘徊,揣摩其構架與韻律感,用今人識得的簡體字營造其大美,力求人能共賞。我不寫李杜佳句,只寫自己的畫思與文心,并探索文字內涵與字體樣式間的情脈與擁抱。老來種塊自留地:漢字春秋。

在人人盡識的漢字中尋覓美的形式,并賦彩以凸現其內涵意蘊。我立足于漢字家園,力圖孕育東西方都感驚喜的怪胎——混血嬰兒。生活變,時代變,文字變,漢字之石鼓、大小篆刻等古體,除專門研究者,一般百姓不識,今只認簡體字了。書藝覓新知,新的造型美。藝術生命延續生長,全靠創新,抄襲世家,其能久乎!

(選自《吳冠中文叢·老樹年輪》,有改動)

小編觀察

吳冠中作為善思考的藝術家,他勤于著述,立論獨特,而且文字生動流暢。其關于抽象美、形式美、形式決定內容、生活與藝術要如“風箏不斷線”等觀點,曾引起美術界的爭論。漢字的造型美亦由此可見。

衣缽 創新

在深山老林間走了幾十年,我有了一雙有力而耐勞的腳,這是我的功力。憑這功力,我常常幻想走到那遙遠的無人到過的佳境,去發現前人從未見過的新穎。這新穎是景?是物?是人?不知道,但這確是我的感覺、感受,甚至是強烈的欲望。我走過遼闊的荒漠,叢林的羊腸小道,爬上巖峰……忘掉虎、豹、蛇、蝎的威脅。從山南翻到山北,失足滾到另一個山崖,真的發現了異樣的湖山,一切都入了夢境,都蕩漾于倒影中,真正的大歡喜,不僅忘記了疲勞,也不知道自己是青年、中年、老年,我超越了自我,超越了地球,超越了宇宙。

我說夢話了。但我說的完完全全是實話,這行程就是我此生從藝的創作歷程。我走在荒涼的田野,前后無行人,感到惶然與悚然。微風吹來,挾送著嗚咽聲,細聽,是幽幽的哭泣。遙望,田畝中新添了一座剛壘的墳墓。我害怕,快步離去,但那哭聲隨風緊追,一聲比一聲凄厲,經風彈吹,進入了節奏。漸漸悅耳,近乎音樂了。藝術是否就誕生于悲情?悲情、歡情、激情,各不相同的情愫,它們是藝術之淵源。情網恢恢,人們都會墜入藝術,藝術慰藉喜怒哀樂,是人與人相和諧的夢境。

情多變。人們愛欣賞新穎的藝術,看的、聽的,日日新。陳腔濫調也曾風光過,無可奈何花落去,不得不讓位于創新的作品。藝人呢,跟師傅學了老一套,憑手藝吃飯,今日要創新,談何容易,無奈成了頑固的保守者,前景可悲;雖然有些人在嚷嚷固守傳統,空話,廢話,愛國姿態,其實誤國。

事實上,為了生計,想創新者不少,可創新就是不容易。說是創新,其實是漸變,吸收諸多營養,熟練十八般兵器,聞雞起舞。創新必有冒險性,比如打獵,深入猛獸之境,獵物往往是性命換來的。為追求藝術之新境,我曾和幾個友人深入嶗山,誤入歧路,幾乎喪命。當時留得一詩,已只能約略背誦幾句:山高海深人瘦,飲食無時學走獸,緣底事?天地彩色筆底濃,身家性命畫圖中。

當年作品不值錢,從生活費中擠出作畫的材料費,畫了挨批,畫成便藏起來,是誰命令我干這出生入死之事,只一個字:情。一個情字了得,多少人殉情,真正的從藝者應皆是殉情人。

情生藝,藝需技,而技與藝其實不是一家人,血統各異,所以談創新,基本立足點是藝境之創新,思想之創新。人情各不同,作品千變萬化。西方藝術重視個性獨特,以模仿或近似他人作品為恥。中國傳統中以臨摹為普遍學習方式,終于畫面都似曾相識或千人一面,這成為中國畫的主要景觀。實質源于抄襲,抄襲再抄襲。抄襲是從藝之賊,是創造之敵。

我并不反對學習過程中有目的的臨摹,一如寫讀書筆記或心得。而依靠臨古人來繼承衣缽,這是毒害青年。有出息的民族不怕斷掉舊衣缽,應創造新時代的新衣缽。我們不能靠托缽乞食了,無論是洋人之食還是古人之食。

(選自《吳冠中自選散文集》,有改動)

小編觀察

“抄襲是從藝之賊”,藝途沒有捷徑可走,唯一的正道就是創新,而創新最可靠的辦法是憑借鞋底走出路來。創新就是探險,歷來真正有創新的貢獻者都來自于實踐,有時還需要付出身家性命的代價。作者以自己的親身經歷告誡后來者:創作一定要實踐,一定要達到“藝境之創新,思想之創新”。

蟋蟀 思念

鬢發斑斑,仍總是忙碌,城中天天忙于無窮事,未有余閑品味童年捉蟋蟀的回憶。然而居室里突然聽到了蟋蟀的叫聲,我和老伴都感驚喜,高樓里哪來的蟋蟀?那聲音似乎發自廚房的一角,我想可能是老伴買蔬菜時夾帶回來的。

星期天,小孫女小曲來家,吃晚飯的時候,蟋蟀又高叫起來,一聲高于一聲,清脆響亮,仿佛是鳴奏。小曲高興極了,飯也不吃了,要捉蟋蟀。我找來手電,順著叫聲到廚房角落里撥開掃帚、殘菜、剩羹、廢紙、舊瓶……一直清理到自來水管道周圍濕漉漉的水泥地面,果然一只肥大的蟋蟀伏在那里。用手電照準它,它一動也不動,我輕易地將它捉住了。全家歡騰起來,我將蟋蟀放進裝顏料用的硬紙匣里,交給小曲。小曲說她要看著蟋蟀叫,她自己找了一個半透明的小塑料瓶,將蟋蟀裝入瓶里,觀賞這可憐的小俘虜團團轉。她奶奶怕蟋蟀窒死,用剪刀將塑料瓶戮了幾個透氣的小洞。

小曲將蟋蟀帶回去了。

夜晚,屋里特別寂靜,孩子們也都關門睡覺了,我和老伴兩人在自己的臥室里感到分外孤獨。似乎是前所未有的孤獨,老伴埋怨我不該捉掉了蟋蟀!

夜半,蟋蟀又叫起來了,呵,原來不只一只!我和老伴都高興得不想入睡了。

我們不由得回憶起當年住在農村老家的日子:窗外的星空、螢火蟲的亮光、夜鶯的歌喉,自然總有蟋蟀的伴奏……我們的談話沒完沒了:父老、鄉親、誰家和誰家的孩子……這一夜,我們似乎遠離了北京。愿蟋蟀就在我家定居吧!

(作者吳冠中,選自《短笛無腔》,有改動)

小編觀察

每個孩子的童年都離不開捕捉昆蟲的樂趣,大師吳冠中亦是如此。一只小小的蟋蟀,牽出了老人心底對童年和故鄉的深切思念。在我們的人生路上,最值得玩味的莫過于童年的美好時光,在流逝的歲月里會在不經意間因了某個事物的觸動,一不小心流淌出來,為落寞枯燥的日子增添無限情趣,帶來心靈的感動。