學藝之路與書畫鑒藏

——傅申訪談

一

記者(以下簡稱記):傅先生您好,我們從您的經歷開始聊吧。您大學是在臺灣師范大學讀的美術專業,之前中學時期學過美術嗎?

傅申(以下簡稱傅):我上師范大學美術專業主要是因為美術老師對我的愛護,還有師范大學當時是公費的。我出生十二天父母就離開家鄉了,留我在家鄉浦東。臺灣光復以后,我已經13歲了,父母在臺灣也教了一年書,生活基本安定,就把我從家鄉接過去。但由于長時間分離,我和父母之間的感情不深。我有一個弟弟生在浙江,叫傅越。到了臺灣父母又生了一個妹妹,叫傅臺。我跟弟弟同班,因為他跟父母在一起,讀書比較早一點,我們初中、高中都同班,同時考大學,他選擇哲學系,我選擇美術系。兩兄弟同時念大學費用很高,我不想花父母的錢,所以就選擇了公費的臺灣師范大學。

父母看到我們兄弟兩個一個考哲學,一個考美術,不知道將來靠什么吃飯——在那個年代這兩個系前途都不太好。所以我的弟弟后來改考經濟系,經濟系是當時最難考的,而且臺大學費也比較貴,結果他考上了,但因為他不感興趣,后來他轉學了。我就在師大專心學美術,學得也不錯。

記:您在師大的時候,像黃君璧、溥心畬、王壯為先生都給您上過課,他們當時上課是怎么上的?

傅申:我們一年級的書法課是宗孝忱老師教的,他是江蘇如皋人,篆書、楷書、作詩都很好,我從他那里打下了篆書的基礎。二年級篆刻是王壯為老師教的,篆刻一學期完了以后有個小型的篆刻展覽,上面要寫幾個毛筆字,我寫了幾個,王壯為老師看后說:傅申,你跟我學寫字好不好?王壯為當時不是學校的書法老師,但是在臺灣十人書展中比較有活力,而且寫得很好,他是陳誠的秘書,很多臺幣上面的臺灣銀行這些楷書都是他寫的。從此我又跟王壯為老師學書法。王壯為老師沒有孩子,每周日我都去他家里吃飯,就像他家里的孩子一樣。

記:他教您寫字臨什么帖?

傅:他也沒有專門教我寫字,就是談天,有時候就看他寫字。

記:過去的老先生都這樣。

現場采訪照片一組

傅:溥心畬是我們二年級的國畫老師,他教了我們一學期。他上課都要學生騎三輪車去家里接他——20世紀50年代,三輪車是公共交通,沒有人接的話他不知道在哪里上課,他不認識路。他生活上很多細節很特別,平時去理發店付一張大鈔,因為他分不清錢的大小。吃飯也不講究,比如說大家一起圍著圓桌吃飯,他看到喜歡的菜就端到跟前自己吃。夏天臺灣很熱,上課的時候穿中裝,他會把褲子腿往上一卷,小腿上的毛都看得見。他還愛蹺個二郎腿,喜歡抽煙。

記:他是清朝皇室的后裔,禮節上面應該是很注意的。

傅:他很名士派,上課興致濃的時候還來一段唱戲。他用筆的習慣就是要用嘴唇舔毛筆,所以畫完一張畫嘴唇上都是墨。

記:他畫畫是一支筆畫到底,還是分大小筆?

傅:這個沒注意,好像不分大小筆。當然有時候他寫字要換一支筆,畫工細的樓臺或者人物需要換筆,其他山水樹木都是苔點,苔點有時候換一支比較粗的筆。

記:他對筆、墨、紙這些有講究嗎?

傅:臺灣沒有大陸那樣的紙,臺灣棉紙他用得最多,有的筆墨也出現不錯的感覺,沒有那么光潔,所以比較像麻紙一類的筆,有一點像細的麻紙。

記:當時一個班級有多少人?男生多還是女生多?

傅:一個班級有二三十個人。男生多,后來女生多起來了,因為考美術系的,女生容易考試,現在念研究生的大部分都是女生。女性在新時代很辛苦,她們要事業、家庭兼顧,很難。女性的智慧也不下于男性,她們可以有發揮的空間,但是辛苦。

記:黃君璧先生給您上課是到了三年級?

傅:他上課比較久。他是系主任,當時我們全省美展,很多都是黃君璧風格的入選、得獎。除在學校的美術老師之外,我還有一位老師叫傅狷夫,杭州人,他的畫跟學校的老師不一樣,我看了他的展覽以后覺得蠻有興趣,后來就變成他的學生。每個禮拜去上一節課,學的是傅老師早期的風格。后來他發展出特別的皴法,畫水畫云,這個我沒有學到。

三年級的時候我得到系書法展、繪畫展、篆刻展三項冠軍,同學叫我“三冠王”。后來畢業的時候,同學們都希望留在臺北教書,我也希望,但我是南部來的,留在臺北的可能性不大,我也沒有認識人,就等著政府分配。有一天師大附中校長請我吃晚飯,師大附中也在臺北,校長之前我并不認識,可是吃完晚飯他告訴我:我們學校的美術老師再過一年就退休了,你服完一年兵役,剛好來教我們的學生。原來他看到我們的畢業展覽,可能是覺得我的作品不錯,就自己找上我。很多同學知道后很激動,說傅申有什么關系,其實我沒有。留在臺北讓我后來有機會進臺北故宮,認識了葉公超。葉公超是葉恭綽的兒子,是臺北故宮管理委員會委員。他父親是大收藏家。

記:民國時期做過交通部長。

傅:所以葉公超從小有書畫、詩詞方面的教養,書法學米元章。那個時候臺北故宮還在臺中的山洞里,還沒有臺北的新館,他就讓我去,可是我不想離開臺北,他很生氣。后來臺北分館建好,我恰好文化研究所碩士即將畢業,后就直接進了臺北故宮。進臺北故宮的第二年,普林斯頓大學的方聞教授來訪,領導就讓我陪他看畫,看他研究元朝的倪云林。

我跟江兆申同時進臺北故宮,他原來是在中學教國文的,我是教美術的,但是要負責展覽,那一定要對故宮的藏品有所了解,所以我們兩個人每天的固定工作就是上午從庫房里推出一大堆書畫,自己卷、自己看、自己翻、自己畫,看了三年還沒有看完。

記:您當時一天可以看多少張?

傅:大概三四十張。

記:一天看三四十張,那么寫說明嗎?每一張都要寫說明嗎?

傅:要,自己做筆記,然后辦展覽的時候就要對這些作品做更深入的研究。

記:一天看三四十張量很大?

傅:是很大。臺北故宮收藏品有上萬件,差不多每天看半天,下午就整理資料,準備展覽。我們那時候的展覽說明一篇差不多兩三百字,都是手寫、毛筆抄的。

記:當時這些藏品里邊真假混雜吧?

傅:所以慢慢的自己就發現了問題。

記:那么您寫說明的時候要挑選,等于說也有一個辨別的過程?

傅:當然,所以我想看徐邦達、謝稚柳等人寫的文章。20世紀60年代,兩岸都在整理博物館的收藏,大量的文章印在文物、考古雜志上,很單薄,小小的,但是很便宜。當時大陸的出版品在臺灣是禁書,我們看不到。后來方聞來了以后,突然有一天,他對我說:傅申,你將來到美國跟我念書,好不好?那時我從來沒有準備要出國,我學的是中國畫、中國篆刻,去美國干什么?美國人懂不懂啊?再說我家境貧寒,飛機票也買不起,而且我從來也沒有想過出國,所以英文準備的也不好,考試一定考不過,再加上還要保證金、保證人,很困難。所以他跟我講這話時,我就當耳旁風。后來方聞走時,和我握手道別,他說:傅申,要保持聯系。我也沒有和他聯系。半年之后,他學校來一個女研究生,是夏威夷的第四代華僑,姓王,就坐在我們辦公室。我們用中文寫的說明要她翻譯成英文,而且很多書報、雜志都要用英文做簡要的說明,這些都是她的工作。辦公室很小,時間久了發現她對我有一點興趣,后來我們結婚了。但學校只給她一年時間,超過一年半了她還沒有回去,學校就催她,這時我就想到方聞教授要我去跟他學習,我就跟他聯系,寫了信,他就給我寄獎學金的申請表。因為太太是美國人,所以不需要考英文,也不需要任何手續,我就去了美國。

在美國上課很辛苦,尤其當時我英文也不好,一上西洋美術史課,一放幻燈片整個房間黑黑的,我就睡覺,沒有好好學。在美國上學我申請的獎學金是兩年,申請這個獎學金有一個規定,就是一定要回原來的單位服務,于是我就回去一年。回去后,故宮的老院長蔣復璁,他原來是“中央圖書館”的館長,對我很好,他說:傅申你不要回美國了,留下來吧,將來升你做副院長。我那時不到40歲,單位比我資深的人很多,論資排輩哪能輪到我。再說他們學問都很好,他們聽說我要做副院長,有的人就說傅申做副院長,那我們做什么。我知道我做副院長資格不夠,各種關系擺不平,所以我又回到美國。

回到美國后,方聞教授勸我拿博士學位,拿博士學位還要考第二外語,我說我英文都很困難了,還要再考一門外語,太難了。結果我在研究的時候學過日語,他說你考日語吧,不要學歐洲語,我就考日語通過了。此外還要通過一門西方美術史課,我就一學期只選一門課,選理論,中國美術史很多中文可以參考,西方美術全是英文、法文和德文,我就全力通過那一關才寫博士論文。

二

記:您寫過關于黃公望、楊維楨、馬琬的文章,還寫過元代皇室的收藏,您對元代藝術史的關注是有什么緣起嗎?

傅:在臺北故宮的時候我時常看到南宋楊皇后的書法,還看到元代大長公主的收藏印,但是有真有假,所以我就特別留意,從大長公主的收藏做起,擴展到柯九思、奎章閣、元文宗,就這樣寫,陸續寫了四篇,后來出了單行本《元代皇室書法收藏》。后來又注意到楊皇后,楊皇后的書法在臺北故宮也有幾件,她的作品給我的感覺很有女性氣質,馬遠、夏圭的畫上時常有楊皇后的題字,署楊妹子。我的同事江兆申曾經對楊妹子產生興趣,他讀了很多相關的文章,他以為那個圖章是楊娃之章。我一看那個印章不是娃,是姓,楊姓之章。所以他從此研究楊皇后,并出了專題文章。后來加州大學李慧漱教授就從這里開始做研究,做女性收藏家、書法家的研究。我做的是大長公主,現在臺北故宮舉辦的“公主的雅集——蒙元皇室與書畫鑒藏文化特展”就是從我那個書來的。

記:您寫了很多論文,都能從一些具體的細節入手,然后去追蹤線索提出問題。

傅:我都是看實際的作品。

記:是,您每一篇文章都是發現問題,然后去追蹤它。對于現在年輕研究者來說,怎樣才能培養自己的這種問題意識?

傅:就是要多看作品。要訓練自己成為鑒賞家,最好自己有實踐的經驗,自己動手寫寫、畫畫。你看前輩鑒賞家,如謝稚柳、徐邦達、啟功都是書畫家,30歲左右都寫得很好,畫得很好。你自己沒有實踐經驗,不容易進入書畫的欣賞、鑒賞。鑒賞,要先賞后鑒,你欣賞都不懂更談不上鑒別。要鑒別,現代人都是看圖片、圖錄,印刷越來越普及,這是個很好的時機。過去在沒有照相影印圖片之前,書法鑒賞談不上,都是靠文字。現在中國書畫的真假問題都是因為古時候沒有造像影印的方法,所以做了很多假的東西,還有復制了很多東西。像王羲之沒有一樣真跡,大家都希望看到王羲之寫字什么樣子,想去學習,而當時又沒有照相影印,所以要發展雙鉤,勾填本、臨摹本、刻帖,黑底白字,量產——量產就是現在的印刷品。但是印刷品有個缺點,書本是一樣大小,所以翻開圖錄,不管大畫小畫都印成一樣大,還有很多很精彩的畫,縮小后看不出精彩的地方。有些很平常的畫,彩色一印也像模像樣,呈現平均化的趨勢。書上的圖片等于婚紗照,沒有一個丑新娘。所以同學往往看書多了,看到原畫就感嘆:哦,原畫這么小。有時候看到原畫說這張畫是假的,跟書本上的不一樣,顏色也不完全一樣。

記:做古書畫研究,上手和不上手的效果不一樣,差距很大。

傅:陶瓷、銅器一定要上手,書畫上手也很重要。書畫需要時常看真跡、原跡,最好還要自己會卷。以前看收藏家的藏品,如果你不會卷手卷,不會翻冊頁,好畫他就不給你看。

記:對,怕弄壞了。

傅:所以我有一個演講,講我的學緣、機緣,本來主題是請有名的學者講我的學習生涯,做學問思想上面的規劃。但我沒有規劃,我都是看到實際作品發現問題,從實際作品出發,而且沒有連貫性,一下元朝,一下宋朝,一下明清。比如1970年臺北故宮舉辦研討會,當時我在普林斯頓求學,院長一定要我參加,寫一篇論文,我就寫了《〈畫說〉作者問題的研究》,很短,只有17條。《畫說》的作者以前的論文都說是莫是龍,不是董其昌,我做研究發現都是董其昌的言論,跟莫是龍沒有關系,所以我寫了那篇文章。我舉出很多條證據來證明,我都是用實際證明。《畫說》17條里邊提到很多古畫,我研究那些古畫,有很多董其昌的題跋,他收藏過,而莫是龍很多都沒有看過,收藏沒有他的記錄,也沒有他的題跋,所以我最后的結論就是把作者改成董其昌。這一次研討會來了很多世界各國的學者,我的觀點發表后引起很大反響,借此我也認識了很多人,去日本、美國看他們的收藏,后來被耶魯大學請去做講師。

記:您早年自己搞創作,后來搞研究,后又從事鑒定,這種深跨三個領域的經歷在20世紀很多大的鑒定家,如徐邦達、謝稚柳身上都有體現。

傅:我走的路跟他們一樣,我寫的東西也參考過他們的,但是我中學的美術教育是鉛筆畫、素描、水彩畫,一點國畫基礎都沒有。

記:鑒定家需要具備綜合素養,既要創作,又要研究,但現在來講,很多從事鑒定工作的人,包括現在很多博物館里邊作研究、鑒定的人,都沒有這樣一個條件,自身不會創作,或者說自身在社會上面的東西看得也不夠多。您覺得創作、研究和鑒定這三者是不是一定要結合起來才是成就一個好的鑒定家的必由之路?

傅:倒也不一定。畫家里邊有兩種:一個是表現自我的畫家,這種畫家不容易走上鑒定的路,像吳昌碩、齊白石,甚至黃賓虹,他們都不是好的鑒定家,只有像張大千、謝稚柳、徐邦達、吳湖帆他們才能成為好的鑒定家。張大千是畫家里邊最有鑒定能力的人,而且高過其他的人,因為他臨摹,臨摹就是學習的過程,臨摹作假是他學習研究古人的副產品,同時想要看看自己是不是跟古畫家一樣好,看看鑒賞家、買家、博物館的專家能不能分辨。結果他一個又一個打倒,從明朝徐文長,陳老蓮等等,到元四家、董巨(董源、巨然),后來又到敦煌,他是一直往中國遠古的繪畫潮流中去學習,所以他最后做的假畫是隋唐的壁畫,畫在絹上那些,捐給臺北故宮有兩件。

記:我看四川博物館收藏張大千臨摹的敦煌壁畫非常多。

傅:四川博物館是他有簽名的臨的壁畫,不是作假。故宮有兩件他捐的說是隋朝的、唐朝的畫,后來列為臺北故宮限制展覽的作品,從原先的70件變成72件。因為臺北故宮沒有隋唐時代的畫。限展品限制展出條件太多,如每三年只能展覽一次,一次只能展一個月。后來我就發表了辨偽文章,引起軒然大波。現在臺北故宮展覽這兩張隋唐畫時就說根據現代學者的研究,這個是現代畫家畫的。

做鑒定,如果你能夠寫字、畫畫——寫字是中國人的素描,有寫字基礎的人你臨什么像什么,畫什么就像什么。有了書法臨摹的本領,你畫什么畫都可以。而且臨摹,你是一筆一筆看過去的,不像外國看書法雖也是一筆一筆看的,但我們有先后關系。中國人欣賞的書法就是讀帖,順著一個字一個字讀下去,每個字都有起筆收筆,就等于寫一遍。外國人最怕中國人批評他,說你懂不懂字,連毛筆都沒有拿過,怎么研究呢?

記:外國人看書法的時候,首先這個筆順的概念就沒有。

傅:所以他們欣賞書法只能欣賞那些野狐禪的書法,越狂放、越表演性的書法他們覺得可以吸收,中國傳統文人書齋似的作品他們沒辦法欣賞。

記:外國人現在做中國美術史的研究,他們的選題或者方法,和我們中國人有什么明顯的區別嗎?

傅:高居翰能夠注意到吳彬,吳彬就是畫奇怪的山水有名,它造型不一樣。

記:晚明的吳彬是中國美術史上并不很知名的一個畫家,但是高居翰認為很重要,高居翰還提出一個寫實山水的概念,講中國山水畫史上很少有寫實的。

傅:重視的點不一樣,他們也啟發一些年輕人。像英國一個學者,寫《雅債》那個書的歷史家柯律格(Craig Clunas),現在在中國很紅,可是他的文章我一篇都讀不下去,因為從一開頭就有很多錯誤。當然他們的文章有啟發性,但是不要太迷信外國人,外國人其實很多是皮毛。

記:在思路上對我們有啟發。但是外國人在引用圖版的時候,他們有時候對作品的真偽并沒有加以辨析,他拿一個不可靠的作品來舉例,這個論文的根基就動搖了。還有一種就像徐小虎那樣,認為大部分作品都是不對的,都是假的。事實上即便一個是真的,也不可能所有的東西都能夠證明。如果用這種否定的辦法去研究的話,中國藝術史上也就沒有太多的真東西了。

傅:但是徐小虎、柯律格在中國大陸很風靡,年輕人很喜歡。

記:徐小虎說臺北故宮的50多幅吳鎮作品,僅有3幅半是真的。

傅:那還算多,我說一張半。《中山圖》一半是假,后來人補的,補畫用科學儀器一看就很清楚。

記:如果有補的,也說明這張畫本身是真東西。

傅:但是她有一本書應該還可以,她去訪問王季遷,按照王季遷的回答,照實記錄下來,王季遷對這些古畫的意見應該是可靠的。通過這本書可以知道王季遷的看法,但是王季遷也不是權威。

三

記:現在也有一個現象,像博物館里邊的專家,按說也是看了很多的古書畫實物了,但是他們的鑒定能力不是特別強,不見得比拍賣行的專家的鑒定能力強。

傅:他們看到的都只限于本館收藏,而且對自己館藏的東西都很維護。以上海博物館和故宮博物院為例,徐邦達跟謝稚柳也有關系,本來徐邦達也是上海的,但是被張蔥玉請到北京主管北京故宮的收藏,他的看法就跟謝稚柳有一些沖突。謝稚柳誕辰100周年時,上海博物館打電話邀請我參加,我說你們對謝老研究的熟悉度比我多,你們直接跟他生活在一起,但是他們說不一樣,你一定要來,因為上海的學生們、親人們沒有一個人睡過謝老的床,只有你睡過。

20世紀80年代時,我受王南屏的委托帶東西給他,王南屏是謝稚柳的遠親。我就先去送東西,然后去找賓館,謝老說你如果找不到就再回來,我幫你找,結果真的找不到,沒有預定。找不到就回到謝老處,謝老也打了很多電話,結果都沒有空房間,謝老說:你睡在我的床上吧,我今晚睡在工作室。所以,我睡過謝老的床。

記:他家里邊的藏品隨便您看嗎?

傅:第二天他就跟陳佩秋兩個人拿出藏品來給我看。其中有一張無款的花鳥,我說這是元朝的畫,陳佩秋覺得這個小孩子還懂得一點,所以陳佩秋現在到處都推薦我。在謝老家,我也看到了王詵那張《煙江疊嶂圖》。

記:那張畫當時在他家里面?

傅:在他家里面,還沒有捐給上海博物館。但是上海博物館不是還有一張嗎,兩張相比較,原來的那一張比較好,謝老捐的那一張是有問題的。謝稚柳和徐邦達兩個人后來鬧翻了,但是在華盛頓在我家喝酒時,他們兩個靠在一起,笑得很開心,我照了一張照片并洗了出來。我說謝老走了以后,徐邦達覺得很寂寞,因為沒有人跟他斗嘴、辯論了。

1969年,傅申與江兆申、羅覃于美國佛利爾美術館庫房觀畫

1977年,傅申與方聞、高居翰、何惠鑒、吳訥遜、武麗生等人野外考察

傅申拜會張大千

傅申與啟功、王連起在一起

記:大陸這些鑒定家,您跟哪一位最熟悉?

傅:就和他們兩位最熟。劉九庵、楊仁愷也很熟,現在有傅熹年,傅熹年是我本家。

記:您跟張大千有沒有交往?

傅:有兩次見面,但是交談不算很多,因為他平常客人太多,而且我要談的事情是學術的問題,他講真話假話都不知道。你看他造的那個假的石濤寫給八大山人的信,讓傅抱石都上當。傅抱石最早寫《石濤上人年譜》,他把石濤生年推算錯了,是根據張大千做的一篇假的信。

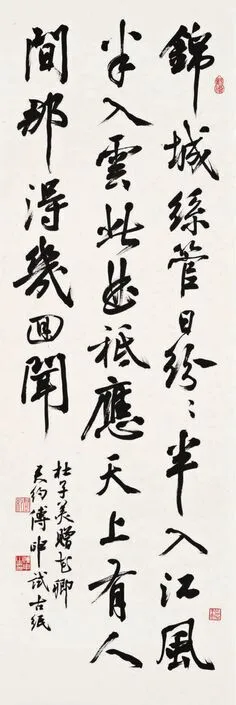

傅申 杜甫《贈花卿》 紙本釋文:錦城絲管日紛紛,半入江風半入云。此曲只應天上有,人間那得幾回聞。杜子美《贈花卿》。君約傅申試古紙。鈐印:君約(朱) 傅申之印(白)

記:說明他造假造得非常像,但是還留了一點破綻,他故意留的。

傅:對。

記:常見的溥心畬的畫多是山水,但是他的人物畫,特別是一些小畫也畫的非常精彩,如他畫的鐘馗。最近在北京一個拍賣會上見到溥心畬畫的一張很小的畫,畫兩個小鬼在戲水,非常有意思。

傅:他畫鐘馗,非常有童真、有幽默感。鐘馗是可以胡亂想象的,他畫現代的鐘馗還在鋼索上騎腳踏車,而且有一張畫鐘馗坐在那里,一個小鬼在給他畫像,很有意思。他是越小越精彩,他是在表現他自己的心情,心里想畫什么就畫什么。張大千是有好勝心,要畫大畫,要跟世界一流的畫家比賽、競爭。

記:現在書畫鑒定存在過度闡釋的現象,對于書畫鑒定如何正確把握這個度?

傅:靠證據說話,有一份證據說一份話。以我研究的懷素《自敘帖》為例,證明它不是懷素親筆寫的,是因為有真跡出來。我本來只能說它在北宋以前就存在,不是北宋以后的作品,因為臺灣有一個學者把他當作文徵明的兒子文彭一手做的,題跋也是,這個完全錯誤。所以我開始研究懷素,后來又發現一個日本的三段本殘卷,跟臺北故宮的分不出好壞,是珂羅版的。珂羅版是什么年代有的,而且這一卷在清末就傳到日本,并不是有照相本之后,根據照相本做的一個假的。在清宮里除了皇帝、太監,幾個大臣們看到,外面的人也看不到。他們說我根據的材料不夠,是日本珂羅版,黑白本。珂羅版是以前最精致的印刷,它印得很好,我可以知道原作跟這個差不多,而這個原作跟故宮本又有一些差別,不是同一本,因為有的墨比較濃,有的比較枯。每一次你可以臨摹得很像,但是你每一次蘸墨量你能做到完全一模一樣嗎?因為它是草書,連綿草,有時候兩個字都連在一起,慢慢枯掉,枯的地方不會在同一個地方出現,所以是兩個本子。后來根據另外一個珂羅版,有三個本子,查資料發現北宋米芾就看過五本,說分不出來。顯然這是同一個工廠做的。古代沒有照相影印,就產生了這種特殊的技能——模仿、雙鉤廓填,但雙鉤廓填太慢就刻帖,刻帖刻了一本就可以拓幾百本、上千本,但是一看就是印刷品,他們要看像手寫的一樣,所以就有人下工夫,臨了幾百次,臨得很像。就像現在看到的懷素《自敘帖》,兩本三本幾乎都可以重疊在一起,這就說明有問題。臺北故宮的懷素《自敘帖》,我并不否認它是國寶,因為它影響力很大,而且只有這個本子才能知道所謂的唐朝的狂草是什么樣子。張旭《古詩四帖》,我也不認為它是唐朝的草書,應該是五代的。

記:那個比較晚,張旭的還是像《肚痛帖》這種靠得住。

傅:但是還是沒有墨跡。懷素《自敘帖》究竟跟原跡差多少,我們也沒有辦法想象。

記:唐朝的墨跡保存下來太難了。

傅:太難。不像現在是黃金時期,各種技術都有,世界各地的圖版也都能看到,即使你不能去看原跡,但至少你能看到圖片,并且現在印刷品越來越多,越來越精美。

記:像浙江大學出版的《宋畫全集》《元畫全集》之類,影響非常大。

傅:但是還是不普及,一般人你買不起。我們年輕的時候什么帖都沒有,影印的也沒有。就算去圖書館借書,也有限制,只能一個字一個字地在那里抄。

記:那古人是怎么學畫畫的,古人看不到這些名畫,他是學老師?

傅:當然是學老師、學家庭。一般認為19世紀是中國繪畫的衰落期,可是萬青屴卻寫了一本書《并非衰落的百年》,他發現在這一時期個別畫家的創造力也不錯,因為他們離開傳統,沒有古人可以學習了,就創新,所以每一樣事情有好必有壞,有壞必有好。

記:最好的時期還是明代中葉,在吳門地區能夠積聚那么多的書畫家、書畫收藏家,還有裝裱、銷售、市場,包括作假、著錄,這些東西都有,形成完整的生物鏈,這是一個書畫家最幸福的時期。在那個時候他們可以看到很多的古書畫,可以在上面題跋。但是過了那個時代,到了清代,像您說的書畫家已經看不到這些古代的名跡了。到了民國時期,那些書畫家,像吳湖帆、張大千等人也是很幸運的,他們也能夠過眼大量的收藏品。

傅:清宮流出來的。王季遷就是這個好時期中的一個,其實他出去時也不是帶了很多錢,但是他懂得這些書畫的價值,所以一定要很好的價值才賣出去,他能夠留大批的精品在手里。有很多畫商,剛買進來的那些畫能夠賺一成就很高興地賣出去了,但是王季遷能守,一直守,守到價錢最好的時候再賣出去。

記:盡管他也是畫商,他也為中國書畫做了很多的貢獻,帶了很多的東西到美國。可是沒有這么多東西傳到美國去,美國的中國藝術史研究也不會這樣蓬勃地開展。如果這個東西都在中國大陸,那么國際上的中國藝術史研究就發展不起來。

傅:對,就是這樣。以前有文章說,很痛心我們中國文物流失到西方去了,我說沒有流失,是流散出去,不見得是壞事。

四

記:您近年來的研究涉及乾隆的靜寄山莊,靜寄山莊曾經規模很大,現在已經消失了,您能談一談靜寄山莊嗎?

傅:我過去也不知道有這個山莊,只知道避暑山莊是康熙時代建的,但是乾隆又增加了很多房子,圓明園是他父親雍正住的,后來他也加了很多建筑。但是只有靜寄山莊從選址到完成都是他一手建起來的,規模僅次于避暑山莊,比圓明園、頤和園都要大,但是現在全部消失了,只有圍墻斷斷續續還存在。圍墻周圍七公里,在山間上上下下,像個小長城一樣。那我怎么發現的呢?我現在要批評很多畫冊都把題在詩塘、裱棱上的題跋切掉,只留畫本身。“靜寄山莊”這個印,第一次我注意到是在董其昌的《婉孌草堂圖》,是一張大立軸,畫給陳繼儒的。結果看到原畫的時候詩塘上面有很多乾隆的題字,詩塘和裱棱上方,一半一半,有個很大的印,就是“靜寄山莊”這四個字,從此我就注意,到處問大家也不知道。

記:對,沒有人知道這個地方。

傅:沒有人知道。后來天津大學有一個研究古建筑的,他知道。他有個學生專門研究靜寄山莊,在河北薊縣。薊縣是北京往東陵路上的一個地點,梁思成研究過古建筑獨樂寺,獨樂寺旁邊有一個行宮,就是乾隆的臨時行宮。乾隆年輕時曾跟著祖父康熙走過這條路,而且康熙到獨樂寺附近的盤山——薊縣西北方向的一個山去過,上過山頂,有立碑、有詩,所以乾隆清明每次到康熙墓掃墓的時候都要經過這里,后來決定在這里建一個山莊,叫靜寄山莊。規模很大,因為乾隆每次下江南以后要模仿這個園林的景,在靜寄山莊里建,他曾經親自主導過一個盤山圖,畫靜寄山莊,前面有宮門,但是那個時候規模比較小,很多建筑是他經過三十多年陸續完成的。但是他的兒子嘉慶去過五六次以后就不去了,以后也沒有皇帝去,就荒廢了。而且那個山泉水把泉水旁邊的房子沖壞了,需要大量的金錢維修。后來軍閥時代又被各地割據,抗戰的時候游擊隊住那里日本又去轟炸,后來破四舊,老百姓就拆房子,把磚頭、瓦都變成他們家的一部分。現在又建了很多農家院。

傅申 李白詩句 紙本釋文:兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。君約傅申書。鈐印:君約(朱) 傅申(白)

記:這個地方真可惜,圓明園是經過戰爭被毀掉了,這個地方是慢慢地被毀掉了。

傅:但是我找出很多畫,臺北故宮有一張大畫,很大的畫,每一個景點都畫得很清楚,差不多有上百個景點。還有一本董邦達的冊頁,畫幾個主要的樓房、主要的宮廷院落,都畫得很清楚。但是現在重建已經不可能了,因為幾百家老百姓住在里面。

記:可以恢復局部的遺址。

傅:可以恢復,但是很花錢。遺址我經常去,但都是在夏天、秋天去,很多都被樹葉擋住。有一次去的時候是清明節,那個時候樹葉、草還比較少,所以我又發現了很多遺址、地基。地基有的比人還高,很結實,我就根據幾張留下來的圖畫去重現——重建是不可能的,重現一座消失的乾隆靜寄山莊。現在當地還有個靜寄山莊療養院,一樣的房子,還有古井,乾隆時代留下來的,還有一些圍墻,就剩下這么多了。有一個農家院還在賣方塊的地磚,一塊一百塊。

第一次去時在巷子里面走,有時候會發現有花紋的地磚,第二次去的時候上面鋪了柏油,也許保存了。還有花園里面,南方運來的那些浮石,奇怪的、好看的石頭,有時候他們施工的時候就挖出來擺在路邊賣。

記:據您統計,與靜寄山莊有關的書畫有多少?

傅:差不多十幾幅。臺北故宮有一張很大的畫,需要兩個人抬出來,豎的,一次也沒有拍過照,因為太大了,所以照了上面一半,再照下面一半,然后拼起來。

記:這張是誰畫的?

傅:兩個人完成的:一個是袁瑛,還有一個畫家名字我想不起來了。

記:那張畫叫什么名字呢?

傅:《盤山圖》或者叫《靜寄山莊》。林百里收藏了董邦達的《靜寄山莊十六景》。我在中央美院演講開場時問大家有沒有聽說過靜寄山莊,有沒有人去過,很少有人舉手。

記:獨樂寺還能知道,因為這是特別早期的一個寺院。

傅:獨樂寺旁邊就是乾隆行宮的后面,有一個碑廊,差不多有100塊左右,遠看像是文徵明、唐伯虎等人的,近看才知道都是乾隆臨的。乾隆對書法下過很深的功夫,但是有些老一輩的研究人員都罵乾隆,說他的詩像打油詩一樣,書法像面條字,其實他下過很多功夫,他對《三希堂法帖》一臨再臨,臨了上百次,哪一個書法家這么用功過?他留下來的題跋超過歷史上任何一個大收藏家、鑒賞家。

記:限于時間的關系,今天的采訪到此結束,謝謝傅老師接受我們的采訪。

傅:不客氣。