在敗訴中老去

楊杰

這是一場長達22年的跨國訴訟。

自1995年始,中國民間一些普通百姓把日本告上法庭。“南京大屠殺”“強擄勞工”“七三一人體試驗”“慰安婦”,戰爭遺留下的傷疤還在紅腫發炎,活著的人證在減少,受害者及家屬一次次站在日本的法庭上,法官換了一撥撥,控方律師“老的老,病的病,年輕一代開始頂上”。

結局是一場接一場的敗訴。有些一審勝了,二審又敗了。但律師團仍在上訴。而“戰場”在日本法庭,控方律師均為日本人,他們與中國民間力量一起,無償地“并肩戰斗”。

“人類的良心與國籍、所處的位置沒有關系,是無論誰都應該具備的。”日本律師團在2005年,回顧十年訴訟之路時表示。

從被“抓兔子”到命喪異國

11月27日,88歲的中國勞工受害者閆玉成和受害者家屬闞翠花站在日本國會議員會館內。

75年前的同一天,東條英機內閣頒布了《關于輸入華人勞動者到日本國內的決議》,“以解決國內勞動力嚴重不足的矛盾,支撐太平洋戰爭。”——這張公告改變了閆玉成和闞翠花父親闞順的一生。

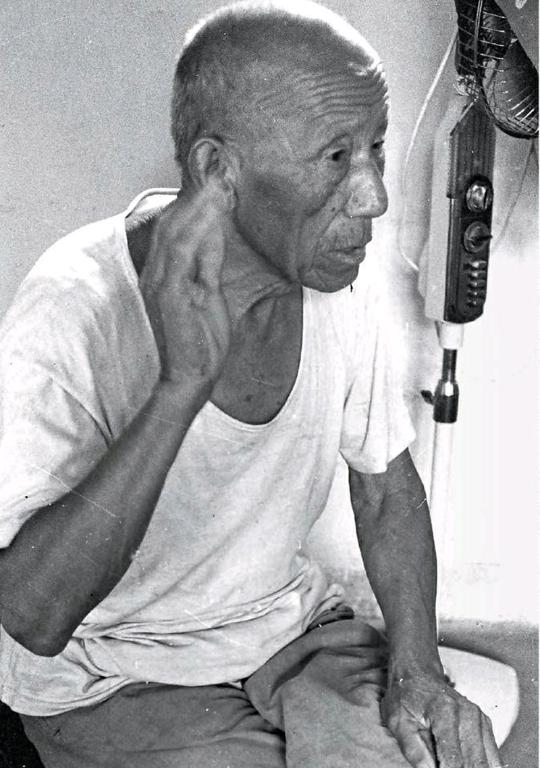

一同被改變的還有趙宗仁。他87歲了,世代居住在北京市海淀區蘇家坨鎮,祖上都是老實農民。

1944年,14歲的趙宗任到昌平修城墻,報酬是兩升老玉米,他總想再去掙點,所以保長說有新活兒時,二話沒說就去了。

當天下午,日本人把這群人里年紀大的、個子小的挑了出去,余下幾百人上了火車。因為不知道去哪,沿途不斷有人跳車逃跑。趙宗仁也有機會跑走,他站在老北京車站門口左一次右一次,“站了5個小時,鬧不清方向,最后也沒走。”

他們被運往塘沽港,關進一個被他叫做“集中營”的地方。三道鐵絲網,一面是無邊大海。“一個姓袁的,夜里翻身沒打報告,漢奸拿著鎬照著腦袋就打。”坑坑洼洼的海邊,有水坑的地方丟著奄奄一息的人,還沒完全斷氣,野狗就開始撕咬。后來,他們同煤炭一起被塞進船艙,運往日本。

趙宗仁是被騙去,閆玉成則是被強擄去的。“日本軍事上叫‘抓兔子行動,甭管在集市還是村莊,把年輕力壯的圍在中間,拴個繩,上車,拉走。”中國民間對日索賠聯合會志愿者朱春立說。

當勞工時,趙宗仁每天工作十幾個小時,篩砂子、搬石頭,在鐵軌上推小車。冬天日本的福島很冷,總下雪,他住在單層木板房里,積雪有七八十厘米厚,勞工穿著布面膠底的單鞋在雪地里干活。日本人有棉襪子穿,勞工沒有。有人冷得沒轍,就在建筑工地里找水泥袋子,紙的,圍在腿里、腰里。

穿不暖,也吃不飽。有人回憶,一有人去世,勞工就搶著去燒,因為可以吃人肉充饑。說到一半,這位老人突然痛哭,承認自己也吃過。

據日本外務省1946年制作的《華人勞工工作情況調查報告書》記載,戰爭期間被掠往日本的中國勞工總人數為38935人,分配在35家公司的至少135個作業場。其中有6830人命喪異國。

有的勞工不計后果,在河邊找條小船,往就中國的方向劃。

1958年,北海道石狩郡當別町的山里發現了一個中國人,名叫劉連仁。他在山洞里住了13年,像個野人一樣,挖個洞,撿海邊的海帶吃。朱春立記得,劉連仁說“那塊(指勞工干活的地方)的折磨比山里的豺狼虎豹還可怕”。

他在山東被抓走時,老婆已經懷孕,被抓到日本后,監工以沒完成任務、不懂日語、記不住工具名稱等理由毆打他們,90公斤重的劉連仁體重降到50公斤。戰爭結束前的半個月,他冒死逃了出去,想著大概已經出生的孩子,在北海道度過了13個冬天。

當被發現時,他才知道戰爭早已結束。回到塘沽港,他與妻子重逢,第一次見到13歲的兒子,痛哭著抱在一起,嘴里卻只是嗯嗯呀呀,多年逃亡生活,他喪失了大部分語言能力。

做些“饅頭”,讓法官嘗嘗

北至北海道,南至九州的宮崎,律師團為這些中國勞工在日本全國各地提起了訴訟。他們通過各自人脈聯系地方律師,開始“持續的、全國性的聯合斗爭”。

“那些被強行抓來的勞工,都是普普通通的農民,都是無權無勢的人。他們不僅渡過太平洋,站在了日本的國土上,而且直接挑戰的是日本這個經濟大國。”律師團的領軍人物小野寺利孝說,“在法庭上,他們要和日本政府決一勝負,這樣的挑戰我想在歷史上是從來沒有過的。這些老人在改變著歷史,也激勵著我們陪他們一起走下去。”

律師團想盡辦法讓未經過戰爭的法官體會當時的情景,他們播放NHK《神秘的外務省報告》錄像,展示航拍的現場地形、40年未遇的嚴寒和連續降雪的氣象資料、當地居民如何在大雪中艱難生活的報紙剪報。有的律師還曾打算讓原告穿上粗麻袋上衣,向法官講述受害經過;甚至有人提議做些當時中國勞工吃的“饅頭”,讓法官嘗嘗。

律師團說服法官,將法庭“搬到”現場。他們來到港口邊,沿著中國勞工每天走過的路重新走了一遍,用風速計和溫度計測算了數字,還找來當年監工打人的相似棍棒,重演歷史。

當“野人”劉連仁的勞工訴訟案即將宣判時,律師團所有人都開始坐立不安,有人不由自主地握緊拳頭,還有人連結論都沒聽完就欣喜地流了淚。當宣讀到全面承認劉連仁的賠償要求時,法庭內一片歡呼。

這是戰爭期間被抓到日本強制勞動的中國人首次以日本政府為對象,提起的訴訟——可劉連仁自己沒能聽見,他于一年前去世了。

判決后,日本政府向東京高等法院提出上訴。律師團又走訪了劉連仁當初被抓地點的自家門前、被強迫勞動的煤礦遺址、被發現時的山中現場等,收集更多證據。但二審結果出來,勝訴轉為敗訴。律師團又上訴到最高法院,仍是敗訴。

得知結果后,劉連仁的長子劉煥新重復了劉連仁生前的一句話:“路途雖遙遠,但是總能走到應該到達的地方。”

“本案應該到達的地方,就是正義之所在。”律師團回顧這樁訴訟時說。他們護照里出現最多的是中國簽證,早前來中國的農村取證,一些地區還“未完全開放”,日本律師只能止步省城。

1995年8月,律師團的第一個官司在日本開庭。原告之一是“七三一”人體試驗受害者的后代王亦兵,這是在他父親去世50年后提起的訴訟。

律師團找來曾逮捕他父親的原憲兵三尾豐,他向王亦兵謝罪:“我就是逮捕你父親,并將他送到七三一部隊的三尾豐。我做了無論如何也無法挽回的事情,實在對不起。”

王亦兵沉默片刻,終于開口道:“你是我的仇人,你抓走了我的父親,他在七三一部隊被殺了。可以說是你殺了我的父親。”

三尾豐再次低頭謝罪。他講述了七三一部隊的恐怖景象,俘虜們被剝奪了姓名,取而代之的是三位數或四位數的號碼。他們被叫做“原木”。清點人數時不是“一個人、兩個人”,而是像數木材一樣,“一根、兩根”地數。

“盡管從結果上是敗訴了,但我們贏得了判決史上首次直接對七三一部隊的殘酷非人道的戰爭犯罪行為的事實認定。”律師團曾說。

這是訴訟的意義之一。“日本的判決書都很厚,有時候10萬字都不新鮮,一點一點認定加害事實,永遠地刻在日本的司法史上。”67歲的朱春立說。

一位叫木村的福岡地方法院法官,判中國人贏了官司。他說,“法官在其一生中,會遇到一兩次值得用職業生命做賭注的案子,對于我來說,這就是其中的一次。”他說自己寫判決的時候,手是發抖了,但對結論沒有猶豫。

那次,福岡地方法院大法庭的旁聽席上坐滿了人,他們既不是原告,也沒有家屬。“勞工事件的沉重分量喚起了人們的良心。”在日本,有專門支持訴訟的支援會,口號是:“戰后50年,日本的良心被追問。”

中國人心上的“冰”也開始融化。戰爭剛剛結束時,尚未回國的勞工閆玉成對著日本街頭的汽車大喊“八格牙路”;日本律師團到來時,很多受害者是戰后第一次接觸日本人,閉著嘴,不說話;當他們再次踏上日本領土,有人仍然心懷仇恨,甚至把排泄物扔在酒店的走廊上。

有一場敗訴讓律師團印象深刻,宣判之后,受害者說,“斗爭到此并不算完,我對判決雖然不服,但現在心情卻非常爽快。大家如此支援我們,這是比什么都令我高興的事。”

“打到白頭怎么樣?”

小野寺利孝在1994年第一次踏上中國土地。他參觀了侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館,森森白骨的遺跡在腦中揮之不去。

當年8月5日,北京長富宮飯店的一間客房里,一份“確認書”攥在中國民間對日索賠聯合會會長童增和小野寺利孝的手里。這兩個不同國籍,相差15歲的人,開始人生軌跡的重合——這也是中國受害者委托日本律師打官司的起點。

那時的童增是一位大學教師,一天他瞥見報紙上的一篇文字:歐洲向德國要求戰爭賠償。字數不多,印在一塊不起眼的地方。

受到啟發,童增寫了一篇《中國要求日本受害賠償刻不容緩》的“萬言書”。當時,人們對戰爭的記憶淡薄。大學四年,童增的同學里沒一個人提過南京大屠殺。他到北京圖書館(現為國家圖書館)查閱戰爭資料,到了存放內部資料的第4層,戰爭的暴行和殘酷才赤裸裸出現在他眼前。

他為索賠致函日本大使館,召集中國人簽名,給人大代表寫信,還曾守在人大代表的駐地外。通常代表們在晚上6點吃飯,6點半出來散步,7點趕回看新聞聯播,童增摸清規律,在6點半到7點之間,帶著學生,看見戴紅牌的就攔。

在終于成功讓人大代表提交議案之后,關于童增的報道多了,各個文摘類的報紙開始轉載,“相當于今天的互聯網。”

報紙上的一個個“豆腐塊”引來上萬封來信。小野寺利孝的原告,大多出自這些信件。

那些年,很多人都在“尋找童增”,有人在北京站等了5天只為見他一面。

勞工趙宗仁先認識了童增,又見了小野寺利孝。“我第一個知道勞工索賠的消息,自個兒覺得這事兒能解決,要解決,當地勞工就都得解決,有人不知道怎么辦,只能我去找。”趙宗仁帶著在日本留下的疤,騎著自行車,找到了100多個勞工和家屬。他把打聽到的信息寫在香煙盒的背面,“我當時什么也不干,專門干這個。”

每一封信、每一個找來的受害者面孔,都藏著一些需要銘記的故事。童增作為他們的傾訴對象,慢慢變了。

起初,他為爆炸式的報道感到興奮,“一天晚上,三個媒體都是我的消息。”他的名字以不同的字號出現在報紙的標題里,“當時只是追求轟動效應,發表完文章拉倒。但當這些受害者給我寫信時,我才真正感覺到什么是知識分子的使命感。”

在這一點上,不需要語言的翻譯,他和小野寺利孝也能互相理解。2017年,因為這場曠日持久的對日索賠,童增和小野寺利孝聯合獲得諾貝爾和平獎的提名。

據說,在接手中國人戰爭被害賠償訴訟之前,小野寺利孝從沒輸過官司。

在日本,律師是一個有地位的職業,他們在右胸前佩戴徽章,日語里,只有政界人士、醫生、教師和律師,能被稱為“先生”。

小野寺利孝曾做過塵肺訴訟、核泄漏訴訟,經常通過官司,改變國家的政策。童增還記得他和小野寺利孝初次見面的場景,“我53歲了,頭發還是黑的。我用10年的時間,打到白頭怎么樣?”那個日本人說。

“瞎掰人士”

11月27日的活動上,日本國會眾議院議員近藤昭一向受害者鞠了一躬。

“在日本國內,也有‘反對戰爭‘戰爭很奇怪‘不要戰爭的聲音,不過僅僅是動動嘴皮子而已。日本政府在戰后,對這些罪行,連一個像樣的反省、謝罪、賠償都沒有,這對于出生于戰后的一代日本人來說,實屬遺憾。”他轉向日本律師,“通過在座的各位,尤其是律師團的各位律師的努力,該問題得到了一定程度的解決,但是未來仍然還面臨許許多多的阻力。”

經年的調查,老律師跑不動了,年輕的新面孔開始出現在中國。“這些律師之間有某種連接,最起碼是價值觀的連接。我身體不行了,你接著上。干干凈凈做人,不謀私利,不茍且于社會。這些年,我甚至覺得他們在付出自己的部分生命。”朱春立說。

最早做“慰安婦”訴訟的是一位叫大森典子的律師。“她既是妻子,也是母親,出生于知識分子家庭,生活在優越的環境下,在日本地位高。她跑到山西,住在受害者的家里,用那種廁所,建立信任關系,拿大量的資料去法庭申訴。”

這位比朱春立大五六歲的女性,是很典型的日本人,每次來都會給中國的志愿者帶點小禮物,一塊手絹、一個小鏡子,“就好像他們在求我們辦事一樣。”

閆玉成等人到達日本后的一晚,他們與日本律師圍坐在小酒館的圓桌旁。他戴著前進帽,身穿馬甲。在他對面,被擄勞工律師辯護團團長森田太三戴著圓形眼鏡,頭發已花白。在他剛剛進入對日索賠的律師團時,屬于青年一代。

當晚,森田太三忽然開起玩笑,說自己已成為“瞎掰人士”,原本承諾勞工的官司5年能夠解決,沒想到進入10年,又進入下一個10年。

13年前,小野寺利孝身子骨也還硬朗,他接受采訪時說:“我當然愛我自己的祖國了,生我養我的是日本,我的父母不僅生了我,母親還含辛茹苦把我養大。在這個世界上還有誰不愛自己的母親、不愛自己的家人的呢?都是愛的呀。”

小野寺利孝又說,“正因為我發自內心地熱愛日本,所以我才希望日本能夠很好地認識并改正自己的過去,最終成為中國人能夠信賴的國家,我一直在為此而拼命努力。不達到這個目標我是決不罷休的。”

摘自《中國青年報》第15985期