文字虛名終底事

楊波

張裕釗(1823-1894),字廉卿,號濂亭,湖北武昌人,與吳汝綸、黎庶昌、薛福成并稱曾門四弟子,以古文與書法煜耀于世。曾國藩對其尤為稱賞,贊其“好學不倦,作古文亦極精進。余門徒中,望有成就者,端推此人”(曾國藩:《求闕齋日記》)。吳汝綸亦盛贊:“清代足與文章之事者,姚鼐、梅曾亮和曾國藩后,惟張裕釗而已。”(吳汝綸:《與吳季白》)張氏性嚴介,寡交游,“嘗數月不出戶庭,與人對坐,或移晷始一語”(張沆、張澮:《哀啟》)。道光三十年(1850年),張裕釗考取國子監學正,授內閣中書,在北京渡過了一段拍張跳蕩、飲酒詼嘲的生活,但性非所好,志不在此,1852年毅然辭官歸里。見知于曾國藩,入其門下,淡泊仕宦,一心向學。先后主講武昌勺庭,江寧鳳池,直隸蓮池,武漢江漢、經心及襄陽鹿門等書院,成就后學者眾。張氏一生謹言慎行,持身約甚,窮畢生之力治文事,讀后人傳記評語,無不對其甘守寂寞、覃心向學的品格大加贊賞,給人留下一位在紛紜亂世中,甘愿獨處書齋,不食人間煙火的大儒形象。

果真如此嗎?

近讀張裕釗家書,語多家常,近乎白話,與選入文集中的碑傳銘序、論學書札等應酬文字端著架子說話,遣詞造句小心翼翼,文采風流迥然不同。這些私密性的信札語及家庭瑣事,友朋交誼及世態人情等毫無顧忌,信筆直書,一反其慣常刻板謹嚴的形象,呈現出另一番面目。

張裕釗有一兄,名張鍇,長裕釗三歲,其上還有一姐,男女共排,故信中多稱二兄;有二子,張后沆、張后澮,后改名為張沆、張澮。現存家書多為寫給以上三人。張裕釗一生游幕,輾轉多地,朋友圈皆一時名流,師事曾國藩最久,與吳汝綸性情最為契合,與黎庶昌又有親家之誼,故與以上三人的信札往來也較頻繁。

1889年2月,在武漢江漢、經心書院講學的張裕釗寫信給張澮:

天下事但當務實,不必鶩名,聲聞過情,往往敗露,實至則名自歸。我生平從不張皇,此次返鄂后,亦仍守故轍,然數日以來,微聞此間上下皆甚傾服,是其明驗。當時張裕釗因李鴻章一紙逐客令,已離開河北蓮池書院,回到武昌。經此變故,他對人情冷暖、世態炎涼有了更深的體悟,愈發堅定了自己與世無爭的處世之道。信中不忘叮囑兒子與人交接時,收斂鋒芒,低調行事。然后言歸正傳:

王文泉文已撰就,今寄去,孔剛介文亦將續行撰就寄至。去年孟芾臣所說,不知是作墓表,是作家傳?我一時忘卻,恐說是家傳。汝等但云家傳不如墓表之合體裁,倘渠必欲作傳,則將原稿略加竄改,再行郵寄亦可。但文稿已就,潤筆自先可交,不必再待改稿,此一定之理勢。此文我頗自喜,如它日刊入文集,則彼已經討大便宜。萬一彼欲得我書上石,必更送三百金不可。

碑傳墓志為舊時重要的紀傳文體,傳主往往可借此流傳后世,要把傳主平淡無奇的一生點染得搖曳生姿,鮮活感人,對寫作功力要求極高,尋常人家也以能得到大家親筆作傳為榮。因此文壇名家傳世文集開篇即為傳、記、書、表等,張裕釗也不例外,為人作文寫字也是其重要的經濟來源。此處的孟芾臣(孟黻臣)即孟慶榮,河北永年人,光緒十六年進士,曾任學部左參議及右丞,在河北學界亦有聲望,張裕釗主講蓮池時,兩人過從甚密。但張氏私下對其評價不高:“其敦篤似查冀甫,學問少遜,而曉暢世事過之。”(張裕釗:《致張鍇》)在他看來,孟之學識平平,敦厚如其弟子查燕緒,但明事理而已。孟托張裕釗為王文泉作家傳,但張氏記憶有誤,寫成了墓表。但他并不打算重寫,而是教兒子將原文略加修改交差,且須先付酬金,美其名日墓表比家傳更合適。而且還頗有不甘,說這篇文章如果將來收入文集,付梓刊印,那對方可就占了大便宜(后來查燕緒確將《定州王君墓表》及《孔剛介祠堂碑記》收入《濂亭文集》)。如果想請他書寫刻石,則明碼標價,需奉送三百金!著實令人瞠目。很難想象,輕薄事利的張裕釗如此看重潤筆酬金,即使好友托辦,也不講情面。

張裕釗為何對自己的書法這么自負,一篇三百余字的碑文競開價三百金,看他怎么說:

我近日作書,益有得心應手之樂,自度竟欲突過唐人,即使不能,亦當與歐、褚諸公并驅爭先。此事我胸中已確有把握,殆非妄言。(張裕釗:《致張澮》)

客觀地講,張裕釗的書法個人風格鮮明,汲取了北派碑體之大成,融而化之,字體結構里圓外方,方中帶圓,精氣內斂,風韻獨具,被譽為在近代書壇上別開生面的“張體”或“南宮體”(因其代表作《重修南宮縣學記》得名)。張裕釗對自己的文章還是有所保留,但書法則不遑多讓:“古文吾亦猶人,書法當獨有千古。”(《清史稿·張裕釗傳》)康有為一貫尊碑抑帖,故而對得之北碑精髓的張裕釗書法極為推崇:“其書神韻皆晉宋得意處,真能甄晉陶魏,孕宋梁而育齊隋,千年以來無與比。”(康有為:《廣藝舟雙楫》)張裕釗自視甚高,求字除一律收潤筆外,對用紙亦特別講究:“宣紙必玉版宣,雜色紙惟冷金箋、雨雪宣、大紅蠟箋三者差可,他色紙不能寫。”(張裕釗:《致吳汝綸》)他還曾對吳汝綸說:

近世金石刻稀少,吾書雖工,世不求,無所托以久,恐身死而跡滅。吾將歸于黃鶴樓下,選堅石良工,書而刻之……千百世后,必有剖此石壁,得吾書者。

可見他苦心經營書法,是將書法作為傳諸后世,以求不朽的名器。張氏書名重當時,時人得其片紙只字盡寶之,汪士鐸稱其“尋常一字值百金”,并非妄言。張裕釗在家信中對文章書法的率性自矜,毫不掩飾,也就不難理解了。張氏書法流播甚廣,在日本也很受推崇,弟子宮島相伴多年,得其衣缽,回國后創立書院,對傳播張裕釗的書法起到了極大的推動作用。

張裕釗于咸豐二年(1852年)八月辭官南歸,是年十二月,太平軍攻克武昌,劍指南京,大清帝國國勢日潰,如丸走坂。張裕釗文名雖盛,但無一官半職,亂世中終歸要有落腳處以謀生計,無奈之下只得求助曾國藩及其同僚。1853年夏,應安徽巡撫江忠源之聘,張裕釗主講武昌勺亭書院。是年底,江忠源戰死,張裕釗重回曾國藩幕中。1859年2月,應湖北巡撫胡林翼邀請,他再赴武昌參編《讀史兵略》。但編書并非長久之計,1864年11月,迫于生計,張裕釗致書曾國藩,請求推薦存身之所,甚至情愿委身鹽局當差以糊口:endprint

既頃,湖北書院已無可謀者……欲肯夫子寓書杜小舫觀察,于漢口鹽差局為別置一地,每月可三十金,乃稍足自給。(張裕釗:《與曾國藩》)

不過這次曾國藩以“從前鹽務冗費多端,新立章程概從刪汰,并無干修之例,礙難措辭”婉拒了他的請求。但曾國藩還是經常接濟他,并致信李翰章等人,禮遇張裕釗,設法為其謀職。1871年3月,時任兩江總督的曾國藩聘張裕釗主金陵鳳池書院講席,直至1882年年底。1883年冬,李鴻章聘其任保定蓮池書院山長,至1888年卸任。除此之外,十幾年問,他曾輾轉湖北鐘祥編輯《鐘祥縣志》、武昌崇文書局司理校讎、湖北通志局編《湖北通志》等,可謂席不暇暖,辛苦異常,這些事務一部分是人情往來,但更多的還是為衣食計。已在蓮池書院執教的張裕釗寫信給兄長張鍇,述說謀生糊口之不易:“大抵謀館難,而干修則尤屬萬難,必大有力、大情面乃僥幸可以辦到,然薦者及主者稍有移易,即立行輟止,只有取得一年算一年,斷斷不可常恃。”(張裕釗:《與二兄書》)書院生活遠非想象的那樣優裕從容,雖然有李鴻章等大員推薦延請,但薪水也只能一歲一議,且歲無定數,不能保證一以貫之,實在艱難。張裕釗雖然每至一處均被奉為座上賓,但畢竟不能自立,有寄人籬下之感。友人也多有勸諫,“胡不振翅鳳池上,對揚奇木歌靈禽”(汪士鐸:《贈張廉卿舍人》)。

不過文字虛名終底事,衣食生計乃是最現實的事,不可一日無之。正是出于這種輾轉顛沛、處處求人的切身體驗,他雖不喜舉業,但對張沆、張澮還是寄予厚望,希望二人能走科舉正途,謀得出身而后自立。于是在課業教學之余,“仍督令(二子)溫習舊業,為科舉之學”(張裕釗:《致吳汝綸》)。無奈二子“時文工力皆至淺薄”(張裕釗:《致吳汝綸》),無法繼承自己的文章志業,難堪大任,只能托朋友故舊勉強在地方衙門里謀個差事。他曾在信中向吳汝綸吐露內心苦悶:“大小兒于去秋得一厘差,差足補苴目前。但秦中章程,一歲即當瓜代,苦不能久耳。”(張裕釗:《致吳汝綸》)這些小差使頂多勉強糊口,而且只是權宜之計,讓張裕釗操碎了心。張裕釗與黎庶昌不僅同為曾門弟子,且為兒女親家,1876年,張裕釗長子張沆娶黎庶昌長女瑞蓀為妻。1881年,黎庶昌奉命出使日本,張沆隨同赴日。張裕釗既然無力為孩子謀得更好的出路,便寄希望自己的親家著意提攜。他又推薦楊守敬隨同黎出使日本,并寫信給楊守敬,請其多加管束,可謂用心良苦。張沆赴日之后,張裕釗經常寫信給張沆,除互通聲訊、殷勤叮囑外,也希望其多來信:

汝以后必須勤于寄信,得汝一函,不獨我心內釋然,即舉家亦皆喜慰不可言。能一月兩函乃更佳耳,雖數行亦可,得數行便如獲珍寶也。(張裕釗:《致張沆》)

言辭溫厚深摯,一改平日正襟危坐的嚴父口吻,父子情深,令人動容。

張裕釗雖性情狷介,不諳奔走逢迎之術,但有時也不得不低首下心,如桔槔隨人俯仰。黎庶昌在日本搜輯“古逸叢書”,為學界矚目。時任直隸通永道的沈能虎知張、黎二人的關系,便輾轉向張裕釗求書。張知沈為李鴻章親信,雖不勝其煩,但也不敢得罪,只得寫信給張沆,請親家黎庶昌再寄一部《玉篇》來,贈其了事。

張裕釗對張沆寄予厚望,可惜的是張沆非篤志向學之士,難堪大任,1884年7月,黎庶昌致信張裕釗,直言不諱地告知張沆在日情形:

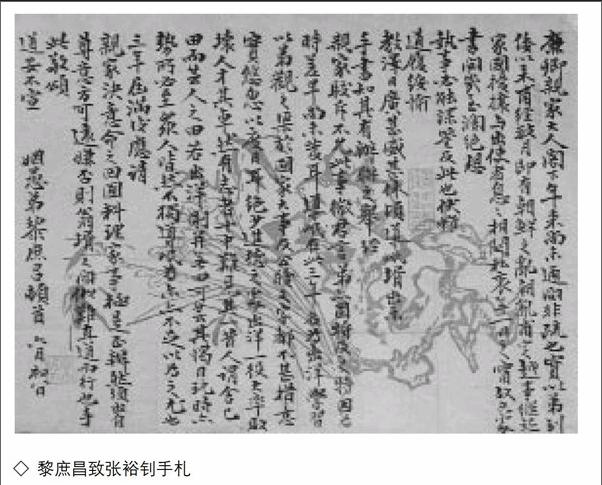

導岷在此三年,名為出洋學習,以弟觀之,渠與國家大事與公牘文書都不甚措意,實悠忽以度日耳,絕少進德之虞。出洋一役,大率敗壞人才,其卓然有志者十中難見其一。眾人皆然,不獨導岷為爾,亦不足為之憂也。三年屆滿后,應請親家決意命之回國料理家事,極是正辦,然須出自遵意方可遠嫌,否則翁婿之間似難直道而行也。(黎庶昌:《致廉卿書》)

張沆出洋三年,不思進取,虛度時光,連岳父黎庶昌也難掩失望之情,認定他實在不是這塊料,希望親家出面做女婿的思想工作,免得翁婿生隙。這對張裕釗來說確是極大的打擊。所以1887年黎庶昌第二次奉命使日時,張裕釗聽從了親家的意見,勸阻張沆再次出洋,為了打消其出洋之念,他甚至搬出曾紀澤英年早逝一事來提醒張沆,出洋是不祥之兆:“出洋一節,且可暫置……劫侯之逝,或亦不應出洋之一機也。”(張裕釗:《致張沆》)張裕釗連續寫信,苦口婆心地勸誡他,詳陳出洋與謀差之利弊,告知其時任陜西布政使的陶模和陜西巡撫的鹿傳霖都是好友,完全可以施以援手,助其謀得一待遇優厚的差事,而大可不必去選擇變遷無常、難可逆料的出洋苦差。1890年7月,他再次致信張沆,以不容置疑的口吻說道:

揆之情事,衡之義命,斯為至順,斷無一旦舍此,更謀出洋之理。外則有負上官優渥之意,內則舉家之中言及汝欲出洋,無一人愿意者。此事便作罷論也!

真可謂恩威并施,好話說盡。后來張沆也聽從父命,安心當差,并與弟弟張澮一起繼續攻讀。

二子并無特出之才,且無專心一力之志,無法繼承其衣缽。張裕釗不再奢望張沆靠科舉飛黃騰達,只求其讀書明理,平淡生活即可。張裕釗開創蓮池文風,桃李滿天下,但自己的孩子卻寂寂無聞,這也是一代名師的尷尬和無奈。

1884年7月,中法馬江一役,清朝福建水師全軍盡墨。以文人典兵事的張佩綸,身敗名裂,被褫職發配。1888年,張佩綸獲準回京后,李鴻章愛其才,招致幕中,并將幼女李鞠耦許配給其作續弦。為給乘龍快婿謀一教席,李鴻章舉賢不避親,有意以張佩倫取代張裕釗執掌蓮池。為不得罪張裕釗,李鴻章修書一封,殷勤致意,措辭頗為迂回:

頃接奎樂山中丞來書,以江漢書院講席虛懸,鄂中人士延企名德,欲回幾杖,還式粉榆。燕趙諸生,久親教澤,豈于中路奪我儒宗?敝處氣誼素洽,倚助良多,聞信之余,悵惘闔極!獨是執事楚國耆舊,儒林大師,況以貴鄉文史之淵,重以闔部士民之望,情詞如此,恐難靳辭,彌念高年,亦便故里。(李鴻章:《致蓮池書院山長張》)

李鴻章搬出湖北巡撫奎樂山(奎斌)作為擋箭牌,力邀張裕釗返鄉執教,并表示出對江漢書院“橫刀奪愛”的不滿和惋惜,但因張裕釗本為楚地大儒,故里士民想望其返鄉也是名正言順之事,而且還將其與近世名家一體尊之,最后才道出欲聘張佩綸繼掌蓮池的真實意圖。話雖說得冠冕堂皇,但實際上不過一紙逐客令。此時張裕釗再次顯示了其孤傲清高的秉性,遵命卸任,并慷慨致書李鴻章:“聞擬延張幼樵學士接主此席,可謂得人,蓮池諸生亦皆有所依歸矣。”(張裕釗:《復李傅相書》)言辭端正,不卑不亢,但其私下在與吳汝綸議及此事時則頗有怨言:endprint

頃得李傅相書云,接奎樂山中丞來函,以湖北江漢屬余明歲講席需人,欲招弟返鄂為之承乏,并稱弟如許諾,擬延張幼樵接主此席云云。觀此情詞,不言而喻……而此間官僚人士,同聲悵恨,物議頗為紛然,書院諸生尤怊然若失,其雋異之士愈益眷言衰朽,彷徨莫釋,異日并擬散去。(張裕釗:《六月初八日與吳先生書》)

可見張裕釗對李鴻章的意圖是很清楚的,蓮池諸生對自己的挽留和眷戀也讓他頗為感動,“征鴻念疇侶,欲去猶回睞”(張裕釗:《留別蓮池諸生》)。決意南歸途中,張裕釗還惦念蓮池書院的情況,寫信詢問吳汝綸:“張幼樵已傳為傅相乘龍之選,曾聞之否?外問咸稱蓮池一席,渠已改計不就,此言雖無確據,然十八九其信。又傳有王壬秋(王閻運)主講蓮池之說,此語或亦不妄耳。”(張裕釗:《致吳汝綸》)字里行間流露出對蓮池的眷戀關注和對李鴻章徇一己之私的不平。

時在冀州的吳汝綸,也竭力挽留張裕釗:

目前深冀兩州讀書之士,意欲挽留在北,由此兩州醵金為壽,亦如蓮池之數。雖由省城下至外州縣,俗人以為左遷,而大賢固不屑校論此等。緣恐從者南返,北士從此失師,不復能振起,非有他意也。執事倘見許,望密賜一復示,二州人當自上書傅相乞留,續自具書幣造門請謁,于上游決無妨礙,于執事亦無輕重,不過于北方學者有無窮之益。

吳汝綸以北方學術大業為重,愿從中斡旋,只要張裕釗愿意,他可以出面,讓師生上書李鴻章,加以挽留。張裕釗去意已決,婉拒了吳的好意。李鴻章得張裕釗信后,很快回復,對其南下返鄉就職表示敬意,并奉上川資。不過他低估了張裕釗的影響力,畢竟張已主蓮池6年,開河北學界新風,不僅培養了范當世、查燕緒、賀濤、張謇等文壇才俊,而且日本宮島勖齋、岡千仞等人也慕名前來,學習古文書法,其聲名已遠播至海外。此論一出,諸生嘩然,自發聯名抵制。迫于輿論壓力,張佩綸最終未赴任,李鴻章改聘吳汝綸接任,一來平復眾議,二來吳張本是摯友,張裕釗想必也能接受。

離開蓮池書院后,張裕釗旋就職武昌江漢、經心書院,1890年又赴鹿門書院短暫執教,1892年,因年邁體衰,精力不濟,由張沆接至陜西西安草場巷養老。張在西安曾入榮祿幕中,后任職陜西三原書院。此時的張裕釗已七十二歲,經過這樣一番顛沛輾轉,身體每況愈下,很快罹患風寒,飲食驟減,夜不成寢,如秋葉凋落,于光緒二十年(1894年)正月十四日溘然逝去。吳汝綸對老友張裕釗境遇頗為同情,嘆惋無已:“輾轉關中,流落以死。賢人末路,其可悲如此。”(郭立志:《桐城吳先生年譜》)離開蓮池確是其人生境遇的轉捩點。張裕釗在古稀之年,毅然以老病之軀自謀生路,維護了他孤傲清高的氣節,但也在遷轉流離中耗盡心力,安穩閑適的生活一變而至老無所依,一代大儒,終至隕落。

張裕釗雖名滿天下,要立足謀生,也只能靠師友照拂,一生身如飄絮,難覓安身之所,年七十因無術自給,以老病之身被迫入陜謀生,郁郁而終,可謂晚景凄涼。在微言大義的正史傳記中,只有表彰其學行文章的文字,其心跡曲折卻難覓蹤跡。其弟子友人所作傳記文字中,總有為逝者諱的初心,只記其言述其行,未審其心,只記其圭璋特達、迥異塵俗的風采,略去其心境凄苦、潦倒困窘的一面,這也是傳統評傳文字的通病。

張裕釗文名雖盛,但《濂亭文集》所選文章多為墓表、祭文、壽序、碑傳等應酬文字,不乏遵命代筆之作,所謂代人悲喜而強效其歌哭,不足傳而棄之者多矣,真正發自內心的傳世佳作并不多。倒是在為數不多的詩歌遣興中,略可體味其牢騷與心酸。只有閱讀日記、書信這些私人文字,才能體會其真性情,得悉其不為人知、不可為外人道的真面目。“萬事悠悠無可說,一心耿耿有誰同?”(張裕釗:《百年》)正道出他內心徹骨的孤獨和悲涼,也是其一生侘傺不遇、自傷自放的真實寫照。

作者單位:河南大學endprint