脫掉“緊身衣”——還原真實女性

谷曉

摘 要:女性為博得男性欣賞穿緊身衣而致身心健康均受損害的那段歷史,揭示出人類歷史進程中男性的主體地位,意在告知女性不應順從地成為男性的附屬品,應爭取作為主體存在的權利,還原主體意識。女性藝術在創作上需要摒棄傳統的意識形態,并對主流意識形態提出質疑,不斷開拓創新,詮釋女性的真實世界。

關鍵詞:緊身衣;女性藝術;圖像

中圖分類號:G222 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2017)27-0067-02

一、前言

19世紀末至20世紀初,受新藝術運動風格的影響, 服裝款式以挺胸、收腹、翹臀、波浪狀裙擺為主要造型特征(即所謂的S形),此時服裝的款式是模式化、標準化的設計。為了追趕流行趨勢,擁有男性喜歡的纖細腰肢,母親在女兒身體發育前就進行束腰訓練,女兒成年后盡管身體其它部位發育正常,腰部卻極為纖細,即所謂的“蜂腰”,由于束腰的壓力,讓女性身體發育遭受嚴重的損傷,使人體的三大機能——呼吸、消化、血液循環同時受阻,由此引起了嚴重后果如:貧血、胃炎、腸下垂、便秘、月經失調、子宮炎、神經衰落、結核病、流產等。①

由此可見,緊身衣是女性為滿足男性審美標準的一種縮短壽命、不衛生的自毀性身具,是一種人為破壞肉體自然生長的方法,緊身衣通過束腰控制著女性的行為能力,讓她符合女性的性別氛圍。緊身衣使女性變得虛弱,使她看上去更需要男人的保護,使她的舉止和動作充滿人造的優雅,同時還使女性相信這一切都標志著她優越的地位和規范的道德舉止,而每一個限制女性的方法又都被男人性感化,獨立于這種束縛所要改造的女人而存在。②緊身衣通過強化男女身體局部的特征,增加兩性之間的差異,而這一切,都是為了男人的利益和審美,而不是為了女性的美和健康。男性自己從來不會通過使自己受苦的方式來追求美,因而緊身衣帶給女性的只是表象的被修飾的“美貌”,被束縛的身心,從而使女性真實的自身被無情地隱匿于假面之下,并天真的相信這樣就是美的,是優雅的,而還原的根本在于內心的解放,是精神先于肉體上的解放。

二、脫掉“緊身衣”

波伏娃在《第二性》中說: “女人不是生來就是女人的:是變成了女人。”女人的地位不是生來如此,是男人、社會使她變成了第二性,是女人自己拱手將權利讓出,是自己甘愿成為父權制美學趣味扭曲下的S形符號。

男性與女性之間的差異只是本源的和相對的,無論是代表男性主義的文化還是代表女性主義的文化,只有經過解構和重建,才能重組成為完整的全人類的文化,因而男性沒有權利使自己成為中心,女性也不應自甘墮落地淪為其附屬品,變為第二性的存在。

女性生理上的性是先天既定的,但對于其他,女性不是生而定之的,而是塑造而成的:受一系列社會描述制約,通過一系列交互作用的實踐所產生的③,因而男性與女性間的差異是文化、社會、歷史造成的。可是歷史形成的女性角色在資產階級的意識形態里被描繪成先天的、生理上的男性附屬品;圣·托馬斯說女人是“不健全的人”,是“附屬的”人,是為了男性而生的,創世紀對此有一個象征性說法,說上帝怕亞當孤單,便用亞當 “一根多余的肋骨”做成了夏娃陪伴亞當,因而夏娃是為亞當而生的。可是沒有一個主體會自覺自愿地變成客體和次要者。并不是他者在將本身界定為他者的過程中確立了此者,而是此者在把本身界定為此者的過程中樹立了他者。但如果他者不打算重新獲得做此者的地位,他就必須十分順從地接受這種異己的觀點④。女性應該爭取作為一個人、作為此者而存在的權利,應該意識到自己是有意識的,意識到自己是一個主體,而不是作為附屬品而存在的,不應該自愿對的或順從地接受作為他者的位置。

三、還原真實女性——女性圖像藝術

每個主體都要自主地通過開拓或設計去扮演自己的角色,而這種開拓和設計被視為一種超越方式。只有不斷地超越,才能夠獲得女性在變化的階級和父權制社會關系中應有的地位。現在主流藝術設計反對涉及性愛題材的藝術創作,但許多女性藝術家卻打破了這種禁忌,通過“女性圖像”建立起一個詮釋女性意識的真實的世界。

后解構主義女性藝術理論對女性身體象征的理想化含義,引起了女性藝術在主流藝術中價值取向的再思考。反本質主義最后把它簡練的歸納為“源于身體呈現于社會”的概念⑤。因此 “女性圖像”的解釋被批評女性藝術的人狹義定義為“簡化的生物公式”。有些人把女性藝術的本質解釋為趨向某種“核心類”的形象類型,源自于女性陰部的形態和女性的身體體驗。

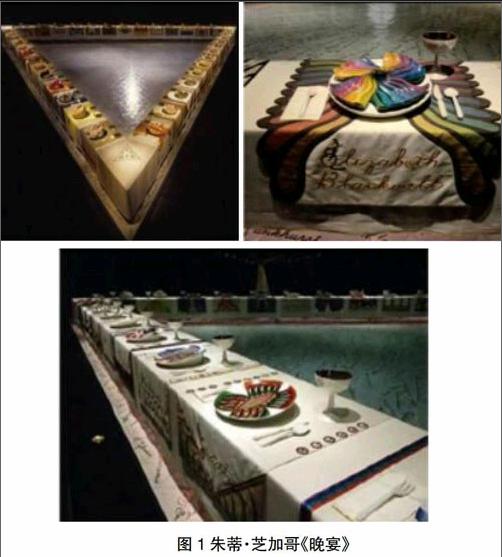

從歷史角度看,性愛角色的差異導致了兩性在觀念、實踐和發展上的基本差異,而這些差異又被融入創作過程中。梅洛·龐蒂《知覺現象學》中提到:“我就是我的身體,至少就我的體驗來說是如此。反之,對我的全部存在來說,我的身體就像一個生命模式,或者像一幅初創草圖。”身體是女性藝術家把握世界的工具,是認識自己的關鍵,是完成其設計的重要因素。若拋棄作品體裁,作品在某種程度上可等同于創作家自身,等同于其對性、罪惡、男人、女人、社會、道德、倫理的沉思冥想,等同于對時間的本質和罪惡本質的體悟。所以作品往往是主觀的,甚至是極端的個人主義,從某種意義上說女性藝術作品是作者真實的、內在的表達,而不是被束縛、被修飾后的假象。朱蒂·芝加哥在《晚宴》的設計上用了多種和女性相關的元素,如象征女性生殖特征的三角形為宴會桌面,39個桌面對應了西方歷史上39個女性的座位,三角形中央的地板刻寫了999個女性的名字;餐盤里盛放的不是飯菜,而是燦爛的女性生殖器的裝飾性圖案和雕塑,以及女性喜歡的彩繪瓷陶、刺繡和裝飾性圖案,朱蒂根據自己的生活經驗,使用自己熟悉的材料,回歸自己的真實感受,象征性的上演著西方文明史中女性歷史的一幕。(圖1)

圖1朱蒂·芝加哥《晚宴》

杜尚曾說:“我的藝術就是我的生活。”有資格這樣說的人并不多,可卡洛算其中一個。看卡洛的畫作,仿佛在讀她的生活,讀她的內心,感同身受的體會她的痛苦,卡洛不僅是一個表達女性自我意識的藝術家,同時表達的是她公開的信仰和私下的痛苦,她對本土文化的強烈認同和對生與死的殘酷記錄,相信沒有哪個女人能在畫布上畫出那么大的痛苦,她解剖自己,釋放自己,讓自己回歸到自然,回歸到生命的本源,只有真實的回歸,才能真正的釋放,還原真實的自己,這也是“希望之樹”50年來屹立不倒的原因。endprint