如何認識歐洲社會保障制度的轉型?

周 弘

·社會保障國際比較·

如何認識歐洲社會保障制度的轉型?

周 弘

自上個世紀八十年代以來,歐盟國家先后致力于削減過于慷慨的社會保障。這種削減并沒有能夠阻止歐洲債務危機的爆發。2008年國際金融危機之后,歐洲社會保障制度繼續向“市場化”和“去國家化”方向改革,也并沒有產生明顯的緩解危機的作用。本文認為,社會保障制度與生產方式、科技發展和社會風險的變化密切相關。論文指出,由于上述因素的發展變化,當前歐洲社會保障制度的結構性轉型是因為政治、經濟和社會力量之間的妥協機制已經開始解體,削減式的改革開始出現觸到社會底線的跡象。但是,由于生產方式的變化,歐洲社會保障制度的轉型不可能回歸傳統模式。

歐洲社會保障制度轉型;社會投資轉向;社會治理轉型

一、歐債危機與歐洲社會保障制度的轉型

歐洲是現代社會保障制度的發源地,孕育了以英國、德國、瑞典為典型的主要社會保障制度模式。第二次世界大戰后,社會保障制度開始了一個普及和建制的階段,在工業化的西部歐洲,社會安全網的建立成為“一個時代主題,一派社會理想、一種制度共識”a周弘在2016年世界社會保障分會上的發言,參見彭姝祎:《世界社會保障發展走向——中國社會保障學會世界社會保障研究分會2016年年會綜述》,《歐洲研究》2016年第3期。。在凱恩斯主義理論的支持下,各種社會收入轉移支付匯聚成為國家制度,這種被稱為“歐洲社會模式”的制度模式成為資本主義國家全盛時期的重要標志。

歐洲各國社會保障制度在制度設計方面雖然存在著很大差別,但在設計理念方面卻保持著高度的認同,集中反映在歐盟成員國就社會問題達成的各項協議和決議中。從1957年的《羅馬條約》、1986年的《單一歐洲法令》、1992年的《馬斯特里赫特條約》、1997年的《阿姆斯特丹條約》、2000年的《尼斯條約》,一直到2007年簽署的《里斯本條約》以及后來的《歐洲2020規劃》,這些共同文件既展示了歐洲聯盟各成員國在社會保障領域里的價值認同和社會分工,也標志了歐洲社會向一體化方向的緩慢發展。作為一個治理共同體,歐洲聯盟認同國家力量干預社會的合法性,致力于實現公平和效益的相對平衡。在歐洲共同體成立伊始即制訂了保障市場發展的社會政策,同時又將市場繁榮的目標定位在社會發展上。

按照社會保障制度發展的一般規律,隨著歐洲共同市場的逐步發展深化,能夠平衡“市場失靈”的社會保護機制也應當“按照社會政策發展的自身規律”aGoetschy,Janine,EU Social Policy Content and Governance:A Complex Relationship with EU Economic Integration Over Times,in Maria Joao Rodrigues,Eleni Xiarchogiannopoulou (eds),The Eurozone Crisis and the Transformation of EU Governance:Internal and External Implications,Ashgate,2014,p.123.而得到相應發展。但是,受制于歐盟各成員國不同程度的民族文化認同、不同結構的政治力量和不同水平的勞動力市場,共同市場的發展并沒有導致共同社會再分配體制的誕生。歐盟層面上雄心勃勃的社會政策整合計劃成就的是一個復雜多元的,以“開放式協調”為代表的社會認同和社會政策協調體制。2000年《里斯本戰略》以后,歐盟委員會獲得了在各種“開放式協調機制”中的動議權和指導權。歐委會和專家學者及企業精英共同構成的歐盟社會政策協調機制開始推動歐盟龐大的多國社會保障體制緩慢走向趨同。然而,這個過度倚重專家學者和企業精英的協調機制以高度理性化、精英化和非政治化為特征,提出的改革方案既不需要直接面對公民的基本訴求,也不承受來自各國選民的政治壓力,因此也就難以得到貫徹實施。在2008年國際金融危機的沖擊中,理想主義和理性主義的制度設計并沒有起到抵消危機沖擊的作用,一些國家的收入差距加大,中等收入減少,23%的居民繼續貧困,9%的就業人口面臨貧困風險,10.5%的失業率,高達22.7%的青年失業b歐洲統計局數據:http://ec.europa.eu/eurostat/en/data/browse-statistics。。復雜多元的歐盟機制沒有能力應對社會風險,社會治理權力自然地回歸到成員國。

從成員國層面上來看,第二次世界大戰以后建立起來的民族國家社會保障制度經歷了30多年的良性發展之后,在20世紀70年代兩次石油危機過后出現了逆轉。20世紀80年代撒切爾夫人率先在英國開始實行大刀闊斧的社會保障制度改革。而奉行嚴格勞動法規的德國則因為過高的勞工待遇和日漸降低的市場競爭力而被譏諷為“歐洲病夫”。到了20世紀90年代,隨著社會民主黨的執政理論和實踐向新自由主義傾斜,德國開始對固化的社會保障制度進行艱難的改革,而以“從搖籃到墳墓”著稱的瑞典福利國家也開始對其過于慷慨的社會保障制度實施改革。到了世紀之交,歐洲三大福利國家模式的發祥地都或快或慢、或早或晚開始了削減式的改革。這些改革不僅針對社會保障制度本身,還連帶根據生產力和生產方式的改革而重新規范了勞動力市場,例如使工薪制度更加靈活,用以提高競爭力;不僅降低了社會保障待遇水平,而且還改革了養老保險結構,再如發展職業和私人年金,形成多支柱養老體系,等等。國家法規的制訂變得更加寬松和更加能夠接受靈活就業,對社會救助的發放也不再慷慨,建立了各種資格查驗和待遇控制機制。與此同時,國家主導的社會服務項目快速發展,主要提供給家庭、兒童、教育、培訓、健康和老年照顧等領域。在管理領域,社會行政體系中出現了“一站式服務”,與收入掛鉤的就業社會保護轉變成為普惠性的服務。cHemerijck,Anton,The Euro-Crisis—Welfare State Conundrum,in Maria Joao Rodrigues,Eleni Xiarchogiannopoulou(eds),The Eurozone Crisis and the Transformation of EU Governance:Internal and External Implications,Ashgate,2014,pp.139-141.這些靜悄悄的社會改革在2008年國際金融危機以前就已經展開,但是卻沒有能夠阻止歐洲爆發債務危機。

2008年的國際金融危機和此后的歐洲債務危機之后,歐洲國家加大了社會保障和社會政策的改革力度,有些國家是主動地落實改革政策,有些國家則是被動地進行改革,改革的目標仍然是削減財政赤字、實現預算平衡,改革觸及的領域包括提高社保收費、降低福利待遇、延長繳費年限、推遲支付時間、精簡執行機構、嚴格監督管理等等。除此以外,歐洲各國政府還開始注重結構性改革,例如為靈活就業人群規定兼職就業和“迷你工作”的社保繳費,加大對企業年金的支持和鼓勵等。經濟合作與發展組織(OECD)的研究發現,在荷蘭已經有90%以上的職工參加了各類職業養老計劃。aOECD,Ageing and Employment Policies:Netherlands 2014,http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/ageing-and-employment-policies-netherlands-2014_9789264208155-en#page51,2014.就連現收現付社會保險制度的發祥地德國也開始要求企業建立靈活性和便攜性更好的年金,從而使得現收現付的基本制度的比例明顯縮小,使社會保障制度的整體結構出現多層化和多支柱的趨勢,市場的作用受到了普遍的重視。

引入市場機制以后,有些國家取得了收益,例如丹麥的“勞動力市場補充退休基金(ATP)”bATP被譽為世界上最好的國際機構投資者之一。截至2007年底,ATP資產總市值為3757億丹麥克朗(大約540億美元)。2007年ATP集團的收益率是5.9%,總回報為213億丹麥克朗。采取了投資多樣化戰略,將風險資產分為股票、債券、不動產債券、商品、信用品等多種類型并進行海外投資,瞄準經濟增長最快的地區,將資產的82%作為海外資產,還將直接干預社會再分配的政府功能轉移到引導、監督、支持各種養老金投資市場主體。但是,一系列趨于市場化的結構性改革也將養老金暴露于市場風險之中。經濟合作與發展組織《關注養老金市場2010》的報告稱,國際金融危機引起金融市場波動,使養老基金收益預期降低,價值縮水嚴重。2008年OECD成員的退休基金報酬率普遍縮水20%,到2009年底有所恢復,退休基金總計損失了 3.5 兆。cJuan Yermo,Jean-Marc Salou,Pension Market in Focus,OECD,2010.雖然市場損失因各國對養老金投資市場的法律規范不同而有所不同,但是依托市場降低社會風險的思路必然將市場風險因素引入社會風險機制,而政治力量雖然能夠干預社會分配,但是干預世界市場的能力卻十分有限。在國際金融市場上的養老投資,無論是確定繳費型(DC)還是確定收益型(DB)都會面臨風險,資產配置不當直接影響確定繳費型,使投資收益減少,而確定收益型投資則是投資公司承擔風險,最終會被投資公司轉嫁到個人。

歐債危機以后,歐盟的一系列經濟治理的舉措繼續推動市場化的發展而不是社會的進一步融合。例如歐盟將社會一體化的指導指標從24個減少到10個,著名的“歐洲學期”政策聚焦在預算權力和預算程序的轉移,從而使社會政策服從于降低財政支出的總體目標。在歐盟的總方針指導下,成員國層面上社會支出的減少成為必然,經濟發展的合法性和社會公平的合法性之間形成了緊張的競爭關系。歐洲聯盟曾經是成員國和世界市場之間的緩沖地帶,但歐債危機后的歐盟與世界市場共同形成對民族福利國家的外部壓力。

在巨大的壓力下,歐盟各國的社會開始離散。英國廣播公司(BBC)的一項調查顯示,65歲以上的人群中有五分之三支持英國脫歐,支持英國脫歐的人以為,脫離了歐盟以后,英國每周可以節約3.5億英鎊的歐盟稅費用于英國國民的保健服務,將不會有移民來搶奪英國人的工作。移民和就業議題同樣是法國極右翼人民陣線的口號,在德國,18%的失業者和25%的藍領工人投了極右翼選擇黨的票。維護社會福利、就業保障以及人身安全等議題成為社會開始向極端主義傾斜的動因。

二、如何理解歐洲社會保障制度的轉型

如何認識并解釋上述轉型現象是社會保障研究領域,乃至福利國家理論領域里的一大挑戰。在信息和傳播產業過快發展的條件下,研究者需要抵御過快、過簡、過淺的結論,冷靜地剖析社會保障制度轉型的深層原因,解析看似相互矛盾實則彼此關聯的現象,回答諸如高福利的北歐為什么比低福利的南歐更能夠有效地抵御國際金融危機的沖擊,大幅度削減福利為什么無法解救希臘債務危機等難題。筆者嘗試從以下幾個角度分析歐洲社會保障制度的轉型:

第一,社會保障的傳統制度設計與生產力和生產方式的發展轉型不相稱。通過國家法律和行政系統對收入和支出進行干預而完成社會再分配的社會保障基本制度模式是歐洲工業化和城市化時代的產物,其制度設計專門用于應對大工業迅速發展帶來的各種社會風險。在此后的一百余年中,產業結構和就業形式不斷發生變化,但社會保障的基本制度模式變動不大。這是因為歐洲領先于世界實現了工業化和城市化,也領先于世界建設了社會保障制度。在過去的百多年中,工業化仍然是世界各國發展的主要趨勢,與此相適應,社會保障的基本制度作為標準模式也隨著工業化的普及而得到普及。到了20世紀末,信息技術和數字經濟的快速發展開始動搖傳統的社會就業方式,給短期就業、靈活就業、兼職就業和“迷你”就業創造了條件。目前歐盟有17.5%的勞動者在從事兼職工作,德國2013年兼職人員占到勞動力總額的22.4%。眾多的靈活就業動搖了傳統的工業社會組織和傳統的社會分配方式,也給社會保障制度的財政造成了困難。有些國家為了鼓勵就業,采取了對微小或迷你工作不收繳社會保險費的政策,但是卻缺少相應的社會保障支付制度改革。更靈活的就業,更分散的就業,更低廉的工薪收入,更少量的社保繳費,加重了由于老齡化、少子化等人口結構變化而出現的公共養老金自身的財政困難,而適應新就業方式的社會保障制度模式尚在探索的過程中,這個過程就是我們正在經歷的轉型期。

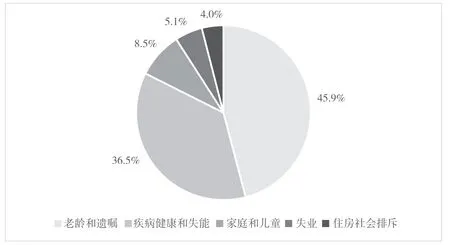

第二,傳統社會保障制度提供的保護與全球化和新科技造成的社會風險不匹配。基于繳費或納稅實現社會支付的傳統社會保障制度模式重點關注老年貧困和疾病風險。根據歐盟2014年的統計,歐盟各國將高達28.7%的國內生產總值(GDP)用于社會保護,其中養老保障支出就占了社會保護總支出的45.9%,醫療保障的占比是36.5%,兩項加總占了82.4%。但這個制度對于困擾歐洲國家的長期失業和青年失業問題卻關注不夠,有5.1%的支出用于被動的失業保障,投資于影響未來勞動者的家庭和兒童福利占比也只有8.5%a28.7% of EU GDP Spent on Social Protection,Eurostat Newsrelease,Social Protection in 2014,262,2016.,見圖1。這種制度結構注定了傳統社會保障制度傾向于被動而不是積極地應對社會風險,特別是沒有將由于產業轉型而產生的新生產技能缺失風險納入社會保障的制度體系。

圖1 2014年歐盟社會保護主要項目支出情況

在歐洲,有些福利國家理論家已經開始從理論上扭轉社會保障制度的定位問題,他們建議從個人的“生命周期”(life course)而不僅是工業社會風險的角度,重新審視社會福利制度提供的保護,認為現存制度過于注重當下的社會問題(例如老年貧困),但真正的風險在于重新認識個人的生存需求。福利國家應當界定個人生命周期中的脆弱階段,并且從早期教育、家庭環境、職業技能、勞動力市場等生命全周期的角度對可能導致貧困的環節進行介入。aG?sta Esping-Andersen,et al.,Why We Need a New Welfare State,Oxford University,2002.安東·海默瑞克明確提出,政府應當從投資社會再分配轉向投資人力資源發展,因為技術過時、長期失業、脫離勞動力市場等都是新時代的社會風險,對于這種社會風險需要“早確認”(early identification)“早行動”(early action),并通過“社會投資”加以矯正。bAnton Hemerijck,Changing Welfare States,Oxford University,2013.

第三,人口結構造成的社會保障資金短缺與社會生產力發展帶來的紅利之間缺乏銜接。目前,對社會保障制度的評論大都導向老齡化和少子化對社會保障制度造成的財務風險,卻很少關注如何通過結構性的改革,使得社會保障制度能夠調動更廣泛的社會資源,特別是科學技術取得的成果,用于社會性的保護。例如通過互聯網和物聯網整合養老服務和醫療,以降低養老成本;再如擴大就業培訓和老年就業,積極地運用勞動力市場的優化減少社會保障資金的被動支出等。歐洲社會保障制度的收支失衡在有些國家早已經成為常態,在有些國家將會成為常態。但緊縮社會保障支出的政策措施既沒有解決重債國的債務危機,也不可能成為長期政策措施。統計證明,歐債危機以后絕大多數歐盟成員國的社會保護支出在GDP中的占比不是降低而是在小幅增加(見表1)。

表1 歐盟社會保護支出(2014)

第四,全球化時代政治力量、社會力量和經濟力量開始脫離原有的妥協機制。歐洲當代社會保障制度的建立是由政治力量推動社會力量和經濟力量相互妥協、彼此配合的產物。在歐洲一體化的建設中,成員國只是將經濟貿易權力轉移給歐洲聯盟,而社會分配的權力卻保留在成員國層面,因此造成經濟和社會發展脫節。歐洲聯盟運用已經獲得的經濟貿易權力為資本提供了更大的活動空間和利潤空間,使資本力量逐漸脫離成員國的社會和政治約束而在歐洲大市場內配置資源。由于權力轉移的不對稱,成員國用于約束資本的力量相對減弱,用于社會再分配的資源和權力也就相對減少,無法勝任彌補歐洲共同市場的“市場失靈”的責任。類似現象也大量地發生在經濟全球化的進程中,社會保障作為一種國內的收入轉移制度,原本是為了解決國內社會問題而建立的,是建筑在國內各階層的社會共識和社會妥協基礎上的。但是,在全球化時代,國家邊界被打破,資本外溢,國內社會結構相應改變,共識再難形成。特別是來自境外的移民和難民的到來,打破了以繳費或納稅為基礎的社會收入轉移秩序,也就破壞了傳統的社會認同和社會共識。受到“市場失靈”負面影響的歐洲民眾于是舉起“反歐洲一體化”、“反全球化”的大旗。

第五,市場發展和社會發展的目標不同步是歐洲社會保障制度困境的根本原因,也是轉型的難題。歐洲聯盟的建設者們并非不能認識市場治理需要有社會治理相配套的道理,他們為此在20世紀80年代提出了“歐洲社會模式”和“歐洲社會支柱”。但是,在“新自由主義”思潮的沖擊下,不僅在歐洲建設過程中缺失了社會機制建設,而且就連歐洲市場本身也不斷地承受來自世界市場的強大壓力,自由化的世界市場早已超出了歐盟制度的規范能力。歐盟及其成員國的多層制度安排采取了包括規范市場競爭、整合產品標準、保護自然環境、協調社會轉移等多種政策措施,但是都無法贏得與全球化市場的競跑。交通和通訊領域里的新技術助力世界市場的不斷擴大,與規范市場的各種社會和政治力量的分散疲弱形成鮮明對照。在歐洲統一市場釋放出來的經濟活力和偏安一國的社會分配機制之間形成了很多的治理黑洞。

面對上述復雜的矛盾,歐洲在理論和實踐上都準備不足。在經濟全球化深入發展的條件下,資本和社會之間固有的利益矛盾不僅沒有得到解決,而且在繼續擴大。歐盟的主流意識形態將這一矛盾歸于全球治理的缺失,認為全球化為富人逃稅提供了逃逸天堂,美國當選總統特朗普的減稅計劃更是戳到了歐盟治理的痛處,歐洲的政治精英們認為,一旦美國轉向減稅競爭,將進一步削弱歐洲國家的財政,導致社會保障的向下趨同,動搖福利資本主義的基本制度,甚至引發巨大的社會抵抗和民粹主義的崛起,導致不可預測的后果。

三、歐洲社會保障制度轉型的走向

預測歐洲社會保障制度轉型的走向,首先需要了解這種制度過去發展的基本脈絡和基本邏輯。歐洲各國的社會保障制度自20世紀30年代大蕭條以來經歷了一段快速普及和逐步攀升的時期,在半個多世紀的時間里,隨著國家在提供社會保護和社會服務領域里職能的不斷加大,形成了現代工業化的社會保障基本制度,其主要的發展脈絡是國家通過立法獲得了干預社會的合法性,又通過行政機構使各項干預社會的政策能夠貫徹實施。

這種制度設計的先天局限在于它是在資本主義的基本制度下調節社會分配,這種調節的最終目的是保障資本主義基本制度的平穩運行。由于社會分配的調節還要受到其他因素,特別是政治因素的影響,因此資本主義基本制度的自然發展通常會快于社會分配的制度格局,使兩者成為相互制約的因素。第二次世界大戰以后,在一段資本主義經濟穩定恢復和快速發展的時期里,經濟和社會領域里出現了兩種相悖的發展:一方面工業化國家通過國際規則的制訂,鼓勵并支持經濟的自由化和世界范圍內的經濟“去國家化”進程,使經濟要素得到有效配置,經濟活力獲得充分釋放,與此同時,這些國家又通過“國家化”的社會保障制度去彌補經濟自由主義帶來的社會風險。這種現象被西方學者稱為“嵌入式資本主義”aAnton Hemerijck,Changing Welfare States,Oxford University Press,2013.,也就是將社會公平的因素嵌入到資本主義的基本制度之中,形成短暫和脆弱的政治經濟平衡,其基本條件是資本主義工業化國家保持在國際市場上的整體競爭力和規則制訂權。

20世紀80年代以后,“去國家化”的市場經濟大跨步發展,進入了一個“新自由主義”時代。里根主義和撒切爾主義通過私有化、削減國家財政支出、去規制化、去行政化、去邊界化等一系列措施,大量釋放市場力量,西歐社會保障制度中的國家因素隨之出現了向下浮動的大趨勢,這一“去國家化”趨勢斷斷續續延續了30余年,其間資本大量逃逸,傳統社會保障制度的可持續性一再告急。為了在全球市場贏得競爭,國家權力不斷地從規范市場、管理社會向支持市場、減少社會干預轉移。這個過程自然與各種各樣的社會反抗相伴相隨。因此,第二次世界大戰以后的歐洲社會保障制度發展史大體呈現出前30余年國家化向上浮動的總趨勢和后30余年國家化水平向下浮動的總趨勢,在20世紀70年代中后期的社會保障“國家化”全盛時期和當今的“去國家化”低谷之間形成了一個“N字型”的動態區間,各個國家根據各自不同的國情在這個區間進行政策選擇,在并不違背發展總體態勢的情況下選擇國家社會職能的形式和比重。

2008年的國際金融危機和此后的歐洲債務危機又將歐洲的社會保障制度逼到了一個新的十字路口。一方面,歐洲聯盟由于自身授權有限,沒有能夠及時就社會政策達成共識并付諸實施,bAnton Hemerijck,The Euro-Crisis—Welfare State Conundrum,in Maria Joao Rodrigues,Eleni Xiarchogiannopoulou(eds),The Eurozone Crisis and the Transformation of EU Governance:Internal and External Implications,Ashgate,2014,pp.139-141.另一方面,來自歐洲各國社會底層的力量開始通過各民族主義、甚至民粹主義政黨,推動社會保護的再國民化,一些國家甚至開始引入均等化的“國民工資”。民選的執政者受到巨大的政治壓力,在實施緊縮政策和履行財政紀律時躊躇不前。就連身為中右翼政治力量代表的歐盟委員會主席容克都承認,“社會對話必須與經濟議題對話同步”,“要在歐洲的融合中建立一根社會支柱。”cJuncker:Social Dialogue Should Return to Centre of Economic Development,http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/media-centre/news/WCMS_489011/lang--en/index.htm,09.06.2016.各種跡象表明,歐洲社會保障制度的下行改革遇到了強大的壓力,出現了觸底的跡象。

但是,在技術進步推動全球化繼續深化的時代,社會保障制度向國家化的回歸并不意味著回歸傳統的社會保障制度模式。全球化不僅為資本提供了巨大的增值空間,也給個人帶來了發展的機遇和跌入社會底層的挑戰。因此,歐洲社會保障制度轉型的聚焦點已經不在于維護體系的完整性和高標準,而是開始更加聚焦于個人的發展和勞動力的自由流動。不少國家開始采取一些似乎相互矛盾的政策措施:一方面削減社會保障和福利支出,另一方面加大在人力資源領域里的社會投入,以適應新技術和新產業的發展。安東·海默瑞克教授跟蹤了歐盟成員國1997年到2007年間這兩類社會支出的變化,發現沒有任何一個國家減少了用于提高個人能力的社會投資,他認為“社會投資轉向”是一個重要的時代現象。aAnton Hemerijck,The Euro-Crisis—Welfare State Conundrum,in Maria Joao Rodrigues,Eleni Xiarchogiannopoulou(eds),The Eurozone Crisis and the Transformation of EU Governance:Internal and External Implications,Ashgate,2014,p.146.在歐洲,有關社會投資轉向的實證效果開始顯現。瑞典長期投資于婦女兒童和家庭福利,在過去25年中婦女就業增長了25%,達到了73%的就業率,而意大利的婦女就業率僅為52%。不同于傳統的福特制大工業,現代新興的技術產業更適合于婦女就業,更適合于高技術人員的靈活就業。這就需要社會保障制度的轉型符合靈活就業形態的保障,需要彌補在個人競爭力培養方面的社會制度缺失,將被動的社會保障制度調整為“靈活保障(flexecurity)”,成為能夠應對全球化競爭性挑戰的保障。bAnton Hemerijck,The Euro-Crisis—Welfare State Conundrum,in Maria Joao Rodrigues,Eleni Xiarchogiannopoulou(eds),The Eurozone Crisis and the Transformation of EU Governance:Internal and External Implications,Ashgate,2014,p.143.社會投資的轉向并不足以解決歐洲社會保障制度的困境。全球化的自由資本主義經濟和國家化的社會保護體制之間存在著先天的錯位缺陷。歐洲國家的執政者深知他們也許能夠通過國家干預治理“國內市場失靈”,他們甚至可以通過復雜的程序走向歐盟層面的社會治理整合,但是沒有力量解決“全球市場失靈”對于國家制度的沖擊。要減輕這種沖擊,需要在全球層面上進行兩個方面的努力:一是通過在世界上推行對社會保護的認同,提高勞工標準,弱化市場惡性競爭。例如德國總理默克爾提出一種“自由市場+慷慨的福利國家+共識政治+工業勞動關系”c基于2016年5月對德國多個智庫的訪談。的國家計劃模式,而后提倡通過外交途徑促成在國家發展規劃方面的國際合作,以便達到相互影響,進而形成趨同,以減輕歐洲福利國家的外部競爭壓力。至此,歐洲社會保障制度不僅面臨著內部結構的轉型,也將會帶動國際合作政策的轉型。

Abstract:Since the 1980s,major EU countries have been making efforts to cut down their too generous social security provisions one after the other.These downward reforms however have not prevented the eruption of the debt crisis in the Euro-zone.After 2008 international financial crisis,European countries continue to reform on the path of "marketization"and "de-nationalization"and have not resulted in releasing financial crisis.This article argues that the social security system functions in closerelations with the changes in the mode of production,technological developments and social contingencies over time.The article points out that the transformation of social security systems in Europe is a structural one,represented by the dissolution of the traditional compromise mechanism between political,economic and social forces.There are elements that the downward reform is approaching the limits societies would accept.The social security systems however cannot return to their traditional models because of changes in the mode of production.

Key words:European social security systems transformation;social investment turn;transformation of social governance

(責任編輯:鄭功成)

Understanding the Transformation of European Social Security Systems

Zhou Hong

(Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100102,China)

周弘,中國社會科學院學部委員,歐洲研究所研究員、博士生導師。主要研究方向:社會保障國際比較。