從視覺(jué)文化角度探討永樂(lè)宮

□肖曉

從視覺(jué)文化角度探討永樂(lè)宮

□肖曉

從前人的研究成果來(lái)看,研究者大多著重于永樂(lè)宮內(nèi)部的壁畫(huà)內(nèi)容的識(shí)讀、圖像系統(tǒng)和齋醮科儀系統(tǒng)的研究。但永樂(lè)宮作為一個(gè)建筑群,前人的成果無(wú)法解釋其意義。從視覺(jué)文化的角度,通過(guò)對(duì)永樂(lè)宮場(chǎng)所精神的解讀、道教史學(xué)與永樂(lè)宮敘事體系的對(duì)比,認(rèn)為道教史書(shū)的書(shū)寫(xiě)范式及史學(xué)觀對(duì)永樂(lè)宮的敘事模式產(chǎn)生了重大的影響。

永樂(lè)宮 文本 道教史觀

永樂(lè)宮,原稱十方大純陽(yáng)萬(wàn)壽宮或純陽(yáng)萬(wàn)壽宮,其原址是在山西晉南地區(qū)永濟(jì)縣(元代為河中府河?xùn)|縣)永樂(lè)鎮(zhèn),所以被簡(jiǎn)稱為永樂(lè)宮。它是宋德方首倡、全真派重建于1240年到1368年之間的一座道宮[1]。宮觀的建造和修復(fù)在元代是極為興盛的,僅就全真派宋德方門下的宮觀庵總數(shù)就可能達(dá)到五百多個(gè)[2],更遑論南方地區(qū)和其他教派建造和修復(fù)的宮觀了。永樂(lè)宮之所以占有重要地位,一是永樂(lè)宮被認(rèn)為是紀(jì)念全真派祖師呂洞賓的祖宮,二是其完整地保留了元代全真教派的信仰體系和圖像。本文試圖深入探討道教宮觀行為在永樂(lè)宮的表現(xiàn)形式,并試圖將道教宮觀和與之相關(guān)的人群——宮觀、觀看者、建造者三者之間復(fù)雜紛亂的關(guān)系聯(lián)系起來(lái),構(gòu)建起新的闡釋結(jié)構(gòu),從而為我們研究道教美術(shù)提供一個(gè)新的視角。

一、道教場(chǎng)所及精神

從道教場(chǎng)所歷史變化來(lái)看,場(chǎng)所的內(nèi)涵在逐漸擴(kuò)大。最早期的造像碑大多豎立在路邊或寺廟門口,這一類型充其量只能算是一種紀(jì)念物。但從《洞玄靈寶三洞奉道科戒營(yíng)始》一書(shū)中我們可以看到,道教早期已經(jīng)對(duì)道教場(chǎng)所建造的原則和意義有了文本性的要求。如書(shū)中所言:“凡法堂,說(shuō)法教化之所,宜在天尊殿后安置,務(wù)在容眾多為美,或于他處建立,皆任其所宜也。科曰:凡說(shuō)法院,皆在天尊左右,則寬廣造,令容納聽(tīng)眾,得多為上,其中屋宇,皆依時(shí)取便[3]。”通過(guò)以上所引文獻(xiàn)可以看出,早期道教場(chǎng)所的意義是單一的,僅就為了建立起道教徒和神圣空間的交流。

至唐宋時(shí)期,石窟和宮觀的興起,道教場(chǎng)所的功能和意義逐漸從單一走向多樣化。從石窟來(lái)講,一方面它象征和體現(xiàn)了道教洞天福地的思想,有時(shí)石窟會(huì)作為道士的修煉和生活的場(chǎng)所;另一方面石窟仍作為道教徒供奉道教神仙的主要場(chǎng)所。現(xiàn)存的唐宋時(shí)期鐫刻的大足石窟就可以充分體現(xiàn)了上面所說(shuō)。隨著宋代碑學(xué)的興起,人們對(duì)于碑刻尋訪和收藏的不斷追求,使得喜好碑刻者常赴石窟處拓碑,這一行為也擴(kuò)大了道教場(chǎng)所的意義。首先,它使得石窟中鐫刻的文字在某些時(shí)候已經(jīng)脫離于石窟本身,而走向另外一個(gè)領(lǐng)域。拓字者不會(huì)關(guān)注石窟內(nèi)所反映的宗教信仰,石刻文字的表現(xiàn)形式在這里得到了最大化的體現(xiàn)。其次,因石窟的建造和形成規(guī)模并非一日之功,有很多是在很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)持續(xù)建造而成的一種石窟群。當(dāng)后世人在前代人的基礎(chǔ)上在擴(kuò)充時(shí),其有可能把原有的石窟當(dāng)作一種古文化遺物的場(chǎng)所來(lái)看,許多文人士大夫會(huì)不由自主的產(chǎn)生一種“懷古”的情懷。從石窟方面來(lái)講,場(chǎng)所的精神主要有兩種表現(xiàn)形式:一種是道士對(duì)道教場(chǎng)所中崇奉的道教主神及其道教的信仰文化有感而發(fā),繼而留下自己的詩(shī)作或碑文。另一種是社會(huì)上的精英知識(shí)分子在看到道教場(chǎng)所而引發(fā)的詩(shī)情和文思。這可能與道教本身有關(guān),道教碑文只是對(duì)于今時(shí)與往昔之間激烈迸發(fā)出的強(qiáng)烈情感的體現(xiàn)。

而永樂(lè)宮作為道教場(chǎng)所的代表,其本身也經(jīng)過(guò)了從祠—觀—宮的變革過(guò)程。有文獻(xiàn)資料顯示,唐代時(shí)期在永樂(lè)地區(qū)呂洞賓居所之處就建有呂洞賓的祠堂。直至金代改為道觀,元代時(shí)再經(jīng)由全真派高層的努力而改宮為觀[4]。從永樂(lè)宮已有的碑文及其空間布局等方面來(lái)看,永樂(lè)宮作為場(chǎng)所表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:1.作為呂洞賓的祭所,永樂(lè)宮也被稱為全真派的祖庭之所在。如從《解梁紫微觀記》有云:“建觀有三,真仙出世處為自然緣,如樓觀太平宮是也;國(guó)家崇建為遇時(shí)緣,如天慶觀、神霄宮是也;道者勤誠(chéng)感眾為功行緣則此觀是也[5]。”此三緣論之宮觀建造,則永樂(lè)宮自然屬于自然緣之建造;2.作為全真派高道的墓葬地。從永樂(lè)宮的平面圖來(lái)看,在其西北角有專門的宋德方和潘德沖的墓地,更建有與之相匹配的祠堂。然而似乎并非所有的全真派高道都有機(jī)會(huì)葬于永樂(lè)宮建筑群的范圍之內(nèi),這似乎是與永樂(lè)宮是在二人的號(hào)召和監(jiān)督之下完成的有關(guān)。有文獻(xiàn)說(shuō)道教宮觀有“宮仙蛻園”[6]之處,但是否所有道士在死后皆能進(jìn)入“宮仙蛻園”還需再研究;3.永樂(lè)宮作為全真派供奉祖師及其譜系儀式的場(chǎng)所,這是受到道教宗教屬性的影響而至,也是全真派自我特性的體現(xiàn)。從永樂(lè)宮建筑群的整體布局可以看出,從無(wú)極門開(kāi)始,之后是三清殿、純陽(yáng)宮、重陽(yáng)宮,在整個(gè)永樂(lè)宮的最北邊還有宋天師祠堂和潘德沖祠堂。簡(jiǎn)而言之,永樂(lè)宮從無(wú)極門開(kāi)始,愈往里供奉的對(duì)象年代愈近,與全真派關(guān)系愈近,也反映了全真派信仰的神仙譜系。這證明了全真派在進(jìn)行壁畫(huà)設(shè)計(jì)時(shí),其思想是試圖對(duì)原有的道教儀式進(jìn)行繼承,再通過(guò)自我改造,加入全真派自身的特色而成,最終還是為了反映全真派本身的供奉體系和神仙信仰譜系。

道教歷史發(fā)展中場(chǎng)所功能的變遷和演變,說(shuō)明場(chǎng)所并非一個(gè)固定的狀態(tài),會(huì)根據(jù)時(shí)代或環(huán)境的變遷而改變,有的時(shí)候甚至非常劇烈,但這并不意味著沒(méi)有永恒穩(wěn)定的東西[7]。而這一“永恒穩(wěn)定的東西”即場(chǎng)所精神。我們認(rèn)為道教場(chǎng)所中有三種場(chǎng)所精神能夠讓我們更能了解道教場(chǎng)所和人的關(guān)系。第一種是“接受性”。宗教場(chǎng)所的接受性,表示其藝術(shù)和文本所表達(dá)的觀念和模式能夠得到認(rèn)同。我們將宗教場(chǎng)所的接受性建立于與場(chǎng)所有關(guān)的一切文本之上,這能清晰地理解宗教場(chǎng)所與人兩者關(guān)系。一個(gè)道教場(chǎng)所常被認(rèn)為是道教神仙道供奉之地,而其最為基礎(chǔ)的問(wèn)題即是如何解決使道教徒信仰和接受道教的教理、教義。但有的時(shí)候民眾所接受的信息有可能并非是宗教場(chǎng)所想要表達(dá)的,也可能是相反的。第二種是“紀(jì)念性”。道教徒在場(chǎng)所中重要的作用是參與到場(chǎng)所的說(shuō)明中,其將自己的記憶投射于場(chǎng)所當(dāng)中,使得場(chǎng)所瞬間具有紀(jì)念性。永樂(lè)宮通過(guò)神仙信仰的敘述表現(xiàn),對(duì)神仙形象的再現(xiàn),并通過(guò)這些圖像,表達(dá)出獨(dú)屬于全真教的特色,以求在一定程度上記載全真教的歷史,并對(duì)道教的神仙信仰和文化表達(dá)一種敬仰之情以及進(jìn)行歷史性的反思,以達(dá)到其追求全真派祖師及其教理、教義永恒化的目的。這就是永樂(lè)宮作為紀(jì)念性空間的主題表達(dá)方式及其意義之所在。第三種是“公共性”。公共場(chǎng)所的開(kāi)放性,使得民眾可以積極地參與到公共領(lǐng)域的建設(shè)過(guò)程當(dāng)中,而宗教場(chǎng)所的建造和修復(fù)過(guò)程中,由國(guó)家、道士、精英階層所寫(xiě)的碑文也構(gòu)成了公共領(lǐng)域的符號(hào)資本。道教宮觀的公共性是指宮觀行為所傳播的內(nèi)容應(yīng)關(guān)注公眾普遍關(guān)系的焦點(diǎn)問(wèn)題,在這里反映的是公眾的信仰問(wèn)題,為宮觀與公眾的交流提供一個(gè)基點(diǎn)。道教宮觀如同一個(gè)建造者精心編織的網(wǎng)絡(luò),這層網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)了公眾與宗教、公眾與藝術(shù)、公眾與公眾,而位于中心點(diǎn)的則是具有公共性的道教宮觀,其他一切都在這一中心點(diǎn)上發(fā)生關(guān)系。

二、觀看與誤解

從現(xiàn)有的文獻(xiàn)資料中我們已無(wú)法準(zhǔn)確的還原當(dāng)時(shí)的觀看活動(dòng)。已有的永樂(lè)宮碑文資料內(nèi)容甚少涉及到宗教的日常生活和事件以及信眾進(jìn)入宮觀后的系列行為和感受。但對(duì)于全真道士在宮觀中的觀看活動(dòng)時(shí),想要達(dá)到的效果卻有記載:“益常人之情,見(jiàn)其嚴(yán)飾乎外者而嚴(yán)敬之心油然而而生乎內(nèi)。天上達(dá)之士以清凈無(wú)事絕慮修身者,固不在是。其于弘教度人,此象設(shè)崇構(gòu)之像,亦不可偏廢,教之所以崇,道之所以尊也[8]。”道士在建觀之時(shí),要使信眾看到殿內(nèi)的裝飾和布置,從而有產(chǎn)生一種對(duì)道教的崇敬之心,繼而達(dá)到弘教度人的目的。又有《真常宮記》中所云:“夫道有本來(lái),猶泉有源委,而世逐速背絕,日趨浮偽,非堂廣宇,不能起其肅,非大像睟容,不能起其教,故神圣密化,因其肅敏,返其良心,俾人舍妄入真,以造乎至善之地,茲像教興行而宮觀有尚也。”[9]以上所引資料皆說(shuō)明元代全真派道士之所以立觀造像的目的,這些也是他們想要通過(guò)自己的努力,使得全真派信徒進(jìn)入宮觀之地觀看宮觀和造像時(shí)能產(chǎn)生一種神圣肅敏之情。

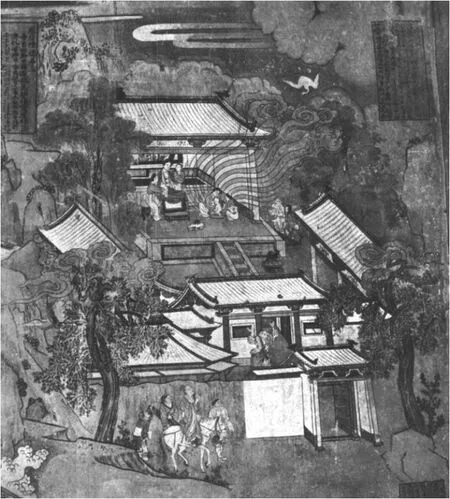

純陽(yáng)殿東壁壁畫(huà)細(xì)部

這也說(shuō)明了當(dāng)?shù)澜绦疟娺M(jìn)入宮觀場(chǎng)所時(shí),道士所期望他們的視覺(jué)體驗(yàn)是一種神圣空間,要對(duì)宗教產(chǎn)生崇敬之情,并與觀看對(duì)象一起形成一種良性的視覺(jué)映射反應(yīng)。永樂(lè)宮純陽(yáng)殿、重陽(yáng)殿四周的壁畫(huà)都是借此而使道教徒了解他們所供奉神仙的內(nèi)容,其壁畫(huà)內(nèi)容中一再提及全真派祖師的法術(shù)和度人的能力,便是增加其神秘性。王資善的《重陽(yáng)真人憫化圖序》一文中記錄了他觀看《憫化圖》之后的視覺(jué)經(jīng)驗(yàn),其言:“……道不可見(jiàn),亦無(wú)不見(jiàn),果且有跡與圖乎哉,果且無(wú)跡與圖乎哉?雖然,易象何為而作,忘筌忘蹄,必有得是圖之外云。”[10]王資善所言道是不可見(jiàn)的,然而之所以制作神仙的圖像,則是因?yàn)槲覀円吹綀D像之外所說(shuō)的,這就是神仙圖像不得不作的道理。反而論之,則是觀看者在觀看神仙圖像時(shí)不應(yīng)該僅僅是對(duì)圖像的觀看,還需對(duì)圖像之外的內(nèi)容作出闡釋。

然而,所有的觀看者是否真的會(huì)跟隨道士在建造宮觀時(shí)所隱藏的一切意圖而觀看呢?眾所周知,觀看者的觀看經(jīng)驗(yàn)是受到其自身的觀看者的身份、等級(jí)所影響的。通常而言,精英階層的文人士大夫、士紳等對(duì)永樂(lè)宮這一圣地的名聲做出了重要的貢獻(xiàn)。現(xiàn)今留下的與永樂(lè)宮相關(guān)的詩(shī)文、碑文資料中,絕大部分是他們留下的,而平民階層因?yàn)槲幕潭鹊膯?wèn)題,即使需要立碑也是找一些文人來(lái)代寫(xiě)。觀看者身份的復(fù)雜性致使觀看活動(dòng)會(huì)有不同的效果,其中涉及到觀看經(jīng)驗(yàn)、觀看對(duì)象的“物性”、符號(hào)體系等復(fù)雜的關(guān)系。任何的觀看活動(dòng)雖然在同等的物理環(huán)境下進(jìn)行,但是觀看活動(dòng)從一開(kāi)始就打上了不同階層、等級(jí)的印跡。

正因如此,碑文和詩(shī)歌對(duì)于觀看者個(gè)人的私密觀看經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了約束。碑文、詩(shī)歌中充斥著對(duì)宮觀歷史的追尋、宮觀所在地風(fēng)景秀麗的感嘆、今人建造宮觀的諸多不易、宮觀供奉對(duì)象的敬奉之情等,而作者在宮觀中所見(jiàn)所感等問(wèn)題卻無(wú)記錄。這可能是一種碑文模式,或許是與中國(guó)古代文人作詩(shī)寫(xiě)文需要言志有關(guān),也與我國(guó)古代文人內(nèi)在的文化精神影響了其觀看事物的方式,進(jìn)而影響了他們的書(shū)寫(xiě)和語(yǔ)言方式。在這一身份立場(chǎng)上,傳達(dá)者和接受者之間未能得到較好的調(diào)和,因此,觀看的異化由此產(chǎn)生。

從另一重要的觀看者群體——信眾而言,全真派道士通過(guò)有影響力和說(shuō)教性的文本試圖讓信眾接受其所傳播的語(yǔ)言。有學(xué)者將這一行為稱之為“文化權(quán)力”這種具有強(qiáng)烈霸權(quán)主義的傳播體系,有可能引起接受者的誤解,當(dāng)然,這并非否認(rèn)這種“文化權(quán)力”傳輸?shù)挠行裕_實(shí)使得全真派信眾對(duì)其有所認(rèn)知,只是在復(fù)雜的傳播過(guò)程中,因觀看、理解等因素的影響,致使全真派信眾對(duì)正統(tǒng)的觀點(diǎn)——也就是全真派建造宮觀所要傳達(dá)的觀點(diǎn)——進(jìn)行了誤讀,這或許也是我國(guó)古代俗文化產(chǎn)生和不斷變更的內(nèi)在動(dòng)力。

一個(gè)證據(jù)是純陽(yáng)宮壁畫(huà)上對(duì)呂洞賓形象的改造。純陽(yáng)宮壁畫(huà)是參照苗善時(shí)所寫(xiě)的《妙通紀(jì)》一書(shū)改造而成。為了滿足全真派的祖師體系,純陽(yáng)宮壁畫(huà)中將呂洞賓描繪成一位與精英階層相對(duì)應(yīng)的精英分子——一位飽讀詩(shī)書(shū)、有著強(qiáng)大法力,并用他的法力和神通救濟(jì)和度化世人的道教仙人的形象。然而在這一時(shí)期和之后的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),包括元雜劇、小說(shuō)中間,則將呂洞賓描繪成一位與正統(tǒng)形象極為迥異的形象——詼諧、愛(ài)開(kāi)玩笑的神仙。這一廣泛流傳于民間故事之中的呂洞賓形象對(duì)于信眾在宮觀中觀看純陽(yáng)宮壁畫(huà)時(shí)有著巨大的影響。觀看還必須能夠識(shí)別出這類壁畫(huà)的主題,并將其內(nèi)容和他們以前讀過(guò)、聽(tīng)過(guò)或者從舞臺(tái)上看到過(guò)的故事聯(lián)系起來(lái)[11]。當(dāng)信眾站立于純陽(yáng)宮內(nèi)觀看壁畫(huà)時(shí),雖然在墻壁上都有著明確的榜題信息,但對(duì)于普通文化程度不高的普通信眾而言,他們?cè)谏钪兴吹降牡摹⒙?tīng)到的關(guān)于呂洞賓的故事將會(huì)為其理解壁畫(huà)的內(nèi)容提供新的解釋注腳,而其所看到的呂洞賓形象將是一個(gè)虛擬形象,是觀看者與被觀看對(duì)象共同作用的結(jié)果。

純陽(yáng)殿東壁壁畫(huà)細(xì)部之九-再度郭仙

宮觀建立的目標(biāo)是為了聯(lián)通虛幻世界與真實(shí)空間在觀看活動(dòng)中的存在性。然而它更多的像是一個(gè)鏡像:將虛幻世界在真實(shí)空間中呈現(xiàn)出來(lái),但映射在觀看者頭腦中的則是另外一個(gè)虛幻世界。永樂(lè)宮實(shí)是包含了建造者諸多的隱喻,它所想要面對(duì)的是普通的觀看者。并在大量的對(duì)于全真派的敘述當(dāng)中,將普通的觀看者視為毫不知情的“陌生人”,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行相關(guān)的信息、符號(hào)傳播,而觀看者則希冀通過(guò)自己所看到的對(duì)宮觀進(jìn)行釋讀。宮觀希望豎立其自己正統(tǒng)的一面,消解歷史的影響,并將其表現(xiàn)為可感的物質(zhì)形態(tài)作自己最大的努力。這種努力尤其積極的一面,大量的全真派宮觀建立起來(lái),并在幾十年間使得全真派成為元代最有影響力且被視為正統(tǒng)的道教宗派。如果消解觀看者的地位、身份等因素,簡(jiǎn)而言之,永樂(lè)宮的觀看者其實(shí)代表的是“眼睛”,它游歷于虛幻和真實(shí)之間,使得宮觀的敘事模式得以正常進(jìn)行,同時(shí)也讓顯現(xiàn)和釋讀成為一種可能性,也使得永樂(lè)宮之所以成為永樂(lè)宮的存在性而成立。觀看活動(dòng)的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)、復(fù)雜性以及宮觀這一物質(zhì)形態(tài)顯現(xiàn)的不穩(wěn)定性使得觀看者和宮觀想要表達(dá)的意圖二者中間出現(xiàn)了異變。

三、永樂(lè)宮與道教歷史觀

在道教典籍的分類方法中有三洞四輔十二部之說(shuō),其中十二部中有一名為“記傳”部,大多是記載了神仙傳紀(jì)、碑銘、道觀等志書(shū)。其中的仙傳類又可細(xì)分為專傳、總傳、類傳。這一類的道教史籍的出現(xiàn)大多是為了宣揚(yáng)道教、確定道教之正宗地位且證實(shí)神仙真實(shí)存在之目的而寫(xiě)成的。

在魏晉南北朝時(shí)期道教仙傳的幾種范式就已經(jīng)被初步確定。第一種范式是《列仙傳》。《列仙傳》一書(shū)以人物傳記為主,全書(shū)內(nèi)容仿照《列女傳》而制,記錄了上古三代秦漢時(shí)期的神仙之事,這一類作品在道教典籍中頗為常見(jiàn)。與之類似的還有《神仙傳》、《洞仙傳》、《續(xù)仙傳》、《三洞群仙傳》、《墉城集仙錄》、《搜神記》等。第二種范式是陶弘景的《真靈位業(yè)圖》。該書(shū)是道教史上最在為神仙確定品級(jí)的典籍。內(nèi)容主要按神仙等級(jí)高低縱橫排列,分為上下七層,每層設(shè)有一主神,位居中位,左右各配若干位。《真靈位業(yè)圖》為道教確定了有著清晰統(tǒng)屬關(guān)系的神仙譜系,而后《道門科范大全集》和《列宿萬(wàn)靈朝真圖》二書(shū)都是在陶弘景《真靈位業(yè)圖》的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。

第三種范式是關(guān)于某位神仙的專傳。這種范式可以從老子的神化史中可以看出。早期關(guān)于老子的專傳有很多,主要是:《老子變化經(jīng)》、《太上老君開(kāi)天經(jīng)》、《老子變化無(wú)極經(jīng)》、《老子西升經(jīng)》、《老子圣母碑》、《老子銘》等碑文典籍,其中有大一部分是關(guān)于老子的傳紀(jì)。南宋謝守灝編的《混元圣記》和宋元道士編的《太上老君八十一化圖》集成其說(shuō)。老子專傳的編寫(xiě)目的主要在于提高老子在道教歷史中的地位及促使老子由人向神的轉(zhuǎn)變。

以上所述的道教仙傳的三種范式都在道教史籍的書(shū)寫(xiě)過(guò)程中產(chǎn)生了重要的影響。大概至南宋元時(shí),關(guān)于仙傳的寫(xiě)作蔚然成風(fēng),且多是集大成之作。這些道教仙傳史籍記載了從上古時(shí)期至仙傳作者年代的神仙或高道的傳紀(jì),傳紀(jì)形式頗似紀(jì)傳體通史的寫(xiě)作方法,而其中的內(nèi)容如大多數(shù)作者所言是參考了大量的資料,考證詳細(xì),是可信的歷史。撰寫(xiě)這些傳紀(jì)的目的有三:首先是道士出于強(qiáng)烈的道教史學(xué)責(zé)任感。如趙道一在編撰《歷世真仙體道通鑒》時(shí)說(shuō):“常觀儒家有《資治通鑒》,釋門有《釋氏通鑒》,惟吾道教斯文獨(dú)闕……間因錄集古今得道仙真事跡,究其踐履,觀其是非,論之以大道而開(kāi)化后人,進(jìn)之以忠言而皈依太上,務(wù)遵至理,不詫虛文。”[12]其次,宣揚(yáng)并確定道教的正統(tǒng)地位。道教典籍本身就是為了宣傳道教的教理、教義,使得更多的人了解道教的工具。長(zhǎng)久以來(lái),道教通過(guò)典籍中的微言大義,使得信眾相信道教在中國(guó)較之佛教占有更為正統(tǒng)的地位。在某些特殊的時(shí)期,因與佛教論辯的需要,道教也制作了一大批用以說(shuō)明道教地位在佛教之上、老子是釋迦牟尼之師的史書(shū)。其中尤以制作老子的傳記為代表。最后,證實(shí)神仙之事實(shí)且有一個(gè)清晰的傳承脈絡(luò)。這一目的可在以人物傳紀(jì)為主的仙傳類型中得到體現(xiàn)。

再回到永樂(lè)宮,我們發(fā)現(xiàn)道教史書(shū)的書(shū)寫(xiě)范式及史學(xué)觀對(duì)永樂(lè)宮的敘事模式產(chǎn)生了重大的影響。對(duì)于仙傳作者和永樂(lè)宮的建造者來(lái)說(shuō),神仙是他們敘事的中心和出發(fā)點(diǎn)。仙傳的敘事結(jié)構(gòu)也為永樂(lè)宮提供了基本的敘事框架。首先,永樂(lè)宮的整體建筑的空間布局——從三清殿、純陽(yáng)宮、重陽(yáng)宮、丘祖殿——它用從古及今、從高到低的神仙體系來(lái)說(shuō)明全真派的歷史。其次,三清殿墻壁上的壁畫(huà)描繪的是道教神仙的總傳。再次,純陽(yáng)宮和重陽(yáng)宮墻壁的壁畫(huà)則描繪的是呂洞賓和王重陽(yáng)的專傳。又有研究證明純陽(yáng)宮墻上的壁畫(huà)是根據(jù)元代苗善時(shí)所寫(xiě)的《妙通紀(jì)》而成,這說(shuō)明了永樂(lè)宮圖像直接來(lái)源于當(dāng)時(shí)已有的相關(guān)仙傳;最后,永樂(lè)宮的總體設(shè)計(jì)是以多種仙傳的敘述方式融合而成。其中既有總傳又有專傳,這是與仙傳史籍中較為不同之處。相較于文字類的仙傳史籍,永樂(lè)宮的建造者在傳達(dá)同樣的信息和目的時(shí)則顯得要困難得多。永樂(lè)宮的空間布局和內(nèi)部的空間都對(duì)建造者提出了在有限的空間里經(jīng)濟(jì)有效地表現(xiàn)他的觀念[13]。因此,在主要宮殿的供奉神仙的問(wèn)題上,全真派道士選擇了具有較強(qiáng)代表性的全真派祖師。基于永樂(lè)宮和道教仙傳的類比,我們可以發(fā)現(xiàn)永樂(lè)宮的建造者是以一種史學(xué)的觀點(diǎn),出于要將全真派樹(shù)立為道教之正統(tǒng),并對(duì)道教祖師不斷深化的目的而建造永樂(lè)宮的。在元代道士的眼中,對(duì)于全真派歷史的構(gòu)建要高于一切。

道教歷史的傳播經(jīng)歷了從對(duì)文本的依賴到文本和宮觀行為的雙重依賴,至元明時(shí)期,道教開(kāi)始依靠宮觀的隱喻來(lái)推動(dòng)關(guān)于其自身教派的正統(tǒng)性和祖師信仰的發(fā)展。在全國(guó)范圍內(nèi)加強(qiáng)祖師形象的創(chuàng)制以及各級(jí)宮觀對(duì)本地傳承譜系的熱衷,進(jìn)一步地反映了祖師信仰在道教歷史上的特殊作用。全真派自覺(jué)地認(rèn)為其擁有強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感:他們將自己對(duì)道教歷史的理解并置于宮觀之中,并通過(guò)宮觀的形式對(duì)此進(jìn)行詮釋。永樂(lè)宮并非孤例,從元代山西其他道教宮觀的設(shè)計(jì),甚至是明代武當(dāng)山宮觀建筑群都是永樂(lè)宮行為的延續(xù)。

全真派對(duì)自身系譜建立的意義在于給后代子孫確立自己的歷史自豪和民族認(rèn)同。但是,這種系譜更接近傳統(tǒng)歷史想象的道統(tǒng),重心在于追認(rèn)過(guò)去的歷史,確立當(dāng)下的合法性,而不太考慮盡可能地恢復(fù)哲學(xué)或思想的歷史,或者說(shuō),它在很大程度上,它以道統(tǒng)或者系譜代替了歷史。

[1]景安寧《道教全真派宮觀、造像與祖師》,中華書(shū)局,2012年,第386頁(yè)。

[2]同 [1],第 124 頁(yè)。

[3]《洞玄靈寶三洞奉道科戒營(yíng)始》,《中華道藏·第四十二冊(cè)》,華夏出版社,2004年,第8頁(yè)。

[4]康豹《多面相的神仙:永樂(lè)宮的呂洞賓信仰》,齊魯書(shū)社,2010年,第43頁(yè)。

[5]王宗昱《金元全真道石刻新編》,北京大學(xué)出版社,2005年,第 201~203頁(yè)。

[6]《道教金石略》中有言:“復(fù)來(lái)祖庭,赴羅天醮,事竟即閑居雪堂,日與洞真、白云、無(wú)欲三宗師,暨諸耆年宿德,談經(jīng)論道,教養(yǎng)為心。丁未(1247)冬十月十有一日,沐浴更衣,示微疾而逝,春秋六十有五。越七日,葬于宮仙蛻園。戊申(1248)冬,門弟子楊太初奉堂下命,遷仙柩于永樂(lè)。”

[7][挪威]諾伯舒茲《場(chǎng)所精神:邁向建筑現(xiàn)象學(xué)》,華中科技大學(xué)出版社,2010年,第18頁(yè)。

[8]李道謙《終南山祖庭仙真內(nèi)傳卷下》,《中華道藏·第四十七冊(cè)》,華夏出版社,2004年,第100頁(yè)。

[9]陳垣《道家金石略》,文物出版社,1988年,第735頁(yè)。

[10]同 [9],第 717 頁(yè)。

[11]同 [4],第 84 頁(yè)。

[12]趙道一《歷代真仙體道通鑒》,《中華道藏第27冊(cè)》,中華書(shū)局,2002年,第220頁(yè)。

[13]巫鴻《武梁祠:中國(guó)古代畫(huà)像藝術(shù)的思想性》,生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店,2006年,第173頁(yè)。

(作者工作單位:湖南工業(yè)大學(xué)城市與環(huán)境學(xué)院)