圍繞《清明上河圖》的一場風波(下)

葉康寧

圍繞《清明上河圖》的一場風波(下)

葉康寧

只要有消費需求就會有層出不窮的贗品。

二 故事分析

在深入研究《清明上河圖》的故事之前,我們有必要了解一下它的可信度和典型性。

(一)故事發(fā)生時間

李日華說買畫之事在嚴嵩擅權(quán)期間、王忬鎮(zhèn)守薊門之時。

嚴嵩于嘉靖二十一年(1542)入閣,兩年后成為首輔,嘉靖四十一年(1562)罷官。“盤踞津要,盜竊寵靈,凡二十余歲。”①

據(jù)王世貞《先考思質(zhì)府君行狀》所記:“明年乙卯(1555)之三月,薊遼總督蒲州楊公入為兵部尚書,廷臣以闕請議,推府君為貳,上即用府君,進本部左侍郎,兼右副都御史,總督軍務(wù)兼理糧餉。……九月,……進右都御史。”②嘉靖三十八年,王忬因灤河之警入獄,第二年被斬于西市。③王忬鎮(zhèn)守薊門的時間為嘉靖三十四年(1555)至嘉靖三十八年(1559)之間。

綜上,《清明上河圖》的故事應(yīng)該發(fā)生在嘉靖三十四年(1555)至嘉靖三十八年(1559)之間。

(二)講故事的人

明代的王世貞、張鳳翼、詹景鳳、孫鑛、徐學謨、田藝蘅、李日華、沈德符、顧起元等,清代的等,都在文集或書札中為這一個案留下了可資考據(jù)的記錄。

王世貞是當事人王忬的長子,他說:“《清明上河》一圖,歷四百年而大顯,至勞權(quán)相出死構(gòu),再損千金之直而后得,亦已甚矣。”④堪稱憶及家難的泣血之語。

敘事者王世貞(王忬的長子)

敘事者張鳳翼(王世貞的至交)

敘事者孫鑛(王世懋的同僚)

敘事者徐學謨

敘事者田藝蘅

敘事者李日華

張鳳翼是嘉靖四十三年舉人,他在一通未署款的尺牘中提及“向聞嚴氏托其乃翁覓一畫,適為人所欺,市其贗本,因而致憾,不聞王氏自市,且非鳳洲所與也。”⑤在王世貞的《弇州四部稿》中,有不少給張鳳翼的贈詩,還有很多與他相關(guān)的唱和詩。此外,王世貞還為他寫過篇幅不短的《求志園記》。兩人交誼之深是可以想見的。他信中所敘,應(yīng)該是可信的。

詹景鳳生于嘉靖十六年(1537),卒于萬歷二十八年(1600)。⑥據(jù)他的《詹東圖玄覽編》⑦所記:“《清明上河圖》,本兩宋院人張擇端畫,然太倉王氏以之賈禍,嚴相以之殺人。”⑧詹景鳳與王家往來頗為頻繁。他曾經(jīng)幫助王世懋以十六金的價格買到趙孟書《中峰和尚喜怒哀樂四銘》。⑨有一次,王世貞還欲強買他庋藏的宋拓《黃庭》。⑩他還為王世貞鑒定過《晉文公重耳出亡圖》的真?zhèn)巍:屯跏侠ブ儆腥绱硕嗟慕患挠浭觯敺峭浴?/p>

孫鑛生于嘉靖二十一年(1542),卒于萬歷四十一年(1613),是萬歷二年(1574)會試第一名。他的《書畫跋跋》中也有兩段與《清明上河圖》故事相關(guān)的記載。孫鑛“甲戌歲(1574)與敬美同在禮部”,頗多交往。敬美就是王忬的次子王世懋,所以,孫鑛所記也不應(yīng)有誤。

徐學謨是嘉靖二十九年(1550)進士,他在《世廟識余錄》中記下了《清明上河圖》的故事。《世廟識余錄》撰成于萬歷癸未年(1583),在書序中,徐學謨說:“臣為郎實當嘉靖中,猥備侍祠之役。每從丙夜后隨尚書奏對西內(nèi),故聞上起居頗悉。而通籍以前則因故老口授,尤多采摭,輒加劄記,匪屬傳疑。癸未歸田,始匯成集。”由此可見,該書是根據(jù)他為官期間的札記匯集而成,具有較大的可信度。

田藝蘅、李日華、沈德符、顧起元生活的年代也與《清明上河圖》故事的發(fā)生時代有重疊或相去不遠,他們的記述應(yīng)該有所憑據(jù)。記錄這個故事的清代載籍還有《明史記事本末》、《識小錄》、《湛園集》、《銷夏閑記摘鈔》、《骨董禍》、《古夫于亭雜錄》、《浪跡續(xù)談》、《冷廬雜識》、《煙嶼樓筆記》、《粟香隨筆》等,但多流于剿襲。

(三)吳晗的疑問

20世紀30年代,明史專家吳晗先后發(fā)表《〈清明上河圖〉與〈金瓶梅〉的故事及其衍變》與《〈清明上河圖〉與〈金瓶梅〉的故事及其衍變〉補記》,他對這一故事進行了反復(fù)考證,最終結(jié)論是將故事的主角王忬換成了顧懋宏,他說“《清明上河圖》的故事和王世貞無關(guān)。由原來的昆山顧懋宏?和嚴家對抗的動人的悲劇,被后人附會成王家的故事。”(“?”為吳晗所加,表示不能肯定)

吳晗的主要論據(jù)是:“《清明上河圖》在明代收藏家的經(jīng)歷是:(1)李東陽家藏,(2)流傳吳中,(3)歸嚴篙,(4)籍沒入御府。所謂‘流傳吳中’一階段,據(jù)文嘉《鈴山堂書畫記》的記載,這圖的沿革是:(1)宜興徐氏(溥),(2)西涯李氏(東陽),(3)陳湖陸氏,(4)昆山顧氏,(5)鈴山堂嚴氏,(6)籍沒歸御府。”由此可知王忬沒有收藏過《清明上河圖》真跡。其實王忬獻給嚴嵩父子的《清明上河圖》是贗本,并因此被禍。他是否收藏過《清明上河圖》真跡與故事毫無瓜葛。

吳晗懷疑故事主角是顧懋宏的立論依據(jù)也僅有一條文獻,即《昆新兩縣合志》卷二:“顧懋宏字靖甫,初名壽,一字茂儉,潛孫,夢圭子。十三補諸生,才高氣豪,以口過被禍下獄,事白而家壁立。”據(jù)此,吳晗說:“我疑心傳中所謂:‘以口過被禍下獄,事白而家壁立。’一段隱約的紀載,即指《清明上河圖》事。”且不說以一條晚出文獻去推翻眾多當時人的記載是否可取,單就這條文獻而論也是大有問題的,因為這條記載十分明確地說顧懋宏是“以口過被禍下獄”,是因言語賈禍,并非因為制售假畫。如果顧懋宏真是“和嚴家對抗”下獄,《昆新兩縣合志》(清代昆山和新陽始合作修志,最早的《昆山新陽合志》于乾隆16年梓行,吳晗所據(jù)未知是否是這個版本)梓行時,嚴氏父子早是千夫所指的奸佞,記載又有什么必要避諱不言呢?

王世懋在宋徽宗《雪江歸棹圖》后的題跋

無獨有偶,朱舜水則把故事中的畫作換成了唐代畫家李昭道的作品,把作偽者換成了仇英。他在《書小李將軍畫軸后》中說:“小李將軍名昭道,父子皆為名畫,而其子更勝,歷代咸稱小李將軍。唐玄宗時以為至寶。其畫多不落款識,惟工于畫者能別之。后有裘甫、龐勛、黃巢之亂,遂多散失。明朝嘉靖初年,書畫名家云:遍海內(nèi)止有三幅。其一在太倉王元美家。其父王公諱忬,為直、浙經(jīng)略。嚴世蕃懇求此畫,王公吝而不與;世蕃懇請不已,王公不得已,屬仇英響搨一幅饋之。其后,世蕃門客詣王公云:‘明公前餉東樓畫,東樓不識真贗,甚喜。仆不敢指其疵颣,茲就明公懇乞二千金,仆終不敢言其贗處。’王公云:‘此等妙畫,乃云非真耶?’門客憾憾而去,遂嗾世蕃。世蕃因事中傷王公,王公大罹冤慘。”

當然,吳晗只是做了一個更換故事主角的嘗試,并沒有否定故事的基本情節(jié)。退一萬步講,縱使這個交易故事純屬虛構(gòu),它能夠引起如此多的關(guān)注,就足以說明它的典型性了。

(四)懷璧其罪

《清明上河圖》的故事并非孤立的個案,與之類似的事件在嘉萬年間一直層出不窮。

王忬的長子王世貞就記下了一個十分相似的故事:

《海天落照圖》,相傳小李將軍昭道作,宣和秘藏,不知何年為常熟劉以則所收,轉(zhuǎn)落吳城湯氏。嘉靖中,有郡守(不欲言其名)以分宜子大符意迫得之。湯見消息非常,乃延仇英實父別室摹一本,將欲為米顛狡獪,而為怨家所發(fā)。守怒甚,將致叵測。湯不獲已,因割陳緝熈等三詩于仇本后,而出真跡邀所善彭孔嘉輩,置酒泣別,摩挲三日,而后歸守,守以歸大符。大符家名畫近千卷,皆出其下。尋坐法,籍入天府。

嘉靖年間,吳城湯氏收藏有唐代畫家李昭道的《海天落照圖》,某郡守為了迎合嚴世蕃,購求甚急。湯氏對此圖珍若拱璧,于是延請仇英摹寫一件贗品,希冀蒙混過關(guān)。不幸消息泄露,惹怒郡守,為免叵測之禍,湯氏只有忍痛割愛。

王忬的次子王世懋在若干年后也有類似的遭遇。他在為家藏宋徽宗《雪江歸棹圖》題跋時記錄了事情的本末:

朱太保(朱希孝)絕重此卷,以古錦為標,羊脂玉為簽,兩魚膽青為軸,宋刻絲龍袞為引首,延吳人湯翰裝池。太保亡后,諸古物多散失。余往宦京師,客有持此來售者,遂鬻裝購得之。未幾,江陵張相盡收朱氏物,索此卷甚急,客有為余危者。余以尤物賈罪,殊自愧米顛之癖,顧業(yè)已有之。持贈貴人,士節(jié)所系,有死不能,遂持歸。不數(shù)載,江陵相敗,法書名畫,聞多付祝融,而此卷幸保全余所。乃知物之成敗,固自有數(shù)也。宋君相流玩技藝,已盡余兄跋中。乃太保江陵復(fù)抱滄桑之感,而余亦幾羅其釁。乃為記顛末示儆懼,令我子孫無復(fù)蹈而翁轍也。

萬歷初年,王世懋購得宋徽宗畫作《雪江歸棹圖》,這幅畫是朱希孝舊藏,為權(quán)相張居正所覬覦,索求甚急,不少朋友都為王世懋捏了一把汗,擔心他因畫賈禍。

趙伯骕的《赤壁圖》也經(jīng)歷過“嚴以勢劫”的命運,據(jù)文嘉、王稺登的題跋,我們可以了解故事的梗概:

《赤壁圖》乃宋時畫院中題。故趙伯骕、伯駒皆常寫,而予皆及見之。若吳中所藏,則伯骕本也。后有當?shù)烙∫垣I時宰,而主人吝與。先待詔謂之曰:“豈可以此賈禍?吾當為重寫,或能存其仿佛。”因為此卷,庶幾煥若神明,復(fù)還舊觀。豈特優(yōu)孟之為孫叔敖而已哉?壬申九月,仲子嘉敬題。

嚴相得幸肅皇帝。子世蕃誅求秘籍,法書名畫之在江南,大半皆為攫去,既敗悉輸尚方。僅留《海天落照》、《清明上河圖》等數(shù)種,余充武弁俸錢。流落人間者,往往得見之。唯趙伯骕《后赤壁》卷,杳然不聞,不知浮沉誰手?觀文太史所作,清茂蒼雅,力追古人,當與趙氏并驅(qū)爭先者也。太原王稺登題。

嘉靖年間,吳中某家庋藏有趙伯骕的名作《赤壁圖》,某權(quán)臣為獻媚于嚴氏父子,找藏家購求,藏家不忍割愛。文徵明告誡他不可因吝惜一幅畫而帶來禍患,并愿意為他臨摹一幅,以“存其彷佛”。

臨摹趙伯骕《赤壁圖》的文徵明

有權(quán)勢的書畫消費者為中意的名作巨跡不惜以勢相劫,于是,“匹夫無罪,懷璧其罪”的悲劇頻頻上演,“好古玩物至于敗家亡身者”層出不窮。

《清河書畫舫》也有一段記載:“韓朝延云,曾于士友處觀李邕雜跡,字約八千,其家號為千金帖,后竟以此賈禍。”

書畫如此,古玩亦然。據(jù)《金陵瑣事》所記:“嘉靖初年,鼓樓旁,園丁從枯井中得一松根研,背鐫一銘,有‘開寶八年’字。嚴子寅以數(shù)百錢得之。錦衣徐纘勛用勢強奪去。嚴世蕃門下羅文龍見而愛之,言于世蕃,遂為世蕃物矣。嚴氏抄沒后,不知更落何人手也。”

如此眾多的故事,卻有如出一轍的情節(jié),足以表明《清明上河圖》的故事在嘉萬年間具有典型性。

三、在故事中提問

從《清明上河圖》的故事出發(fā),結(jié)合已有的學術(shù)積淀,我們可以提出許多有待深究的問題。這些問題既是深入觀察歷史的視角,又是組織嘉萬年間書畫消費史料的紅線。

英國學者柯律格(Graig Clunas)一直致力于明代后期的藝術(shù)史研究,他的著述體現(xiàn)了新的研究趨向和研究方法。彭慕蘭的《大分流》、卜正民的《縱樂的誘惑》等經(jīng)典的中國學論著都多次引述他的研究成果。1991年,柯律格梓行了《長物志:早期現(xiàn)代中國的物質(zhì)文化與社會狀況》(Superfluous Things:Material Culture and Social Status in Early Modern China),以文震亨的《長物志》為視角觀察晚明的文化消費。2002年,他發(fā)表了《商品與脈絡(luò):明末藝術(shù)市場中的文徵明作品》,把書畫視為單純的商品,并在此基礎(chǔ)上討論了文徵明作品在明末書畫市場中的流動情形。2003年,他又發(fā)表了《從〈味水軒日記〉看17世紀中國的藝術(shù)市場》(The Art Market in 17th Century China:The Evidence of the Li Rihua Diary),利用李日華《味水軒日記》的材料去再現(xiàn)17世紀中國的藝術(shù)品(主要是書畫)交易。2004年,他出版了《雅債:文徵明的社交性藝術(shù)》(Elegant Debts:The Social Art of Wen Zhengming),廣泛而深入地研究了文徵明的親友關(guān)系,包括家族、師長、庇主、同儕、同輩、請托人、顧客、弟子、幫手、仆役等等。并在此基礎(chǔ)上剖析了這一人際網(wǎng)絡(luò)對他的仕宦、藝術(shù)創(chuàng)作與經(jīng)濟生活的影響。通過不斷變換觀察方位,柯律格讓明代后期的書畫消費更加棱角分明。

(一)消費者、消費需求與消費環(huán)境

在《從〈味水軒日記〉看17世紀中國的藝術(shù)市場》(The Art Market in 17th Century China:The Evidence of the Li Rihua Diary)一文中,柯律格說:“李日華的主要文化追求是鑒藏書畫骨董。”滿足文化追求是每個書畫消費者出發(fā)點嗎?

王忬和嚴氏父子在消費需求上就有明顯的差異。如前所述,王忬不吝重金求購《清明上河圖》是為了逢迎嚴氏父子,而庋藏書畫也并非嚴氏父子主要的文化追求。

消費需求總是與消費環(huán)境密切相關(guān)。在研究中國古代書畫市場時,楊新發(fā)現(xiàn):“書畫買賣的興衰發(fā)展,除了經(jīng)濟的因素之外,還與一定的社會文化思潮緊密相聯(lián),直接與之相關(guān)的是社會上的好古之風和收藏家隊伍的變化。”柯律格也意識到了這一點,他說:“主要的藝術(shù)品和古董都是人類學家Arjun Appadurai所謂的‘候補商品’,換言之,為了金錢而對它們進行交易的文化結(jié)構(gòu)相當脆弱。當它們能夠被買賣時,它們都經(jīng)歷過一個‘商品階段’。而明代社會為它們提供了一系列商品內(nèi)容,諸如背景、習俗和個體,這使藝術(shù)品和古董的交易變得便利。”背景、習俗和個體構(gòu)成了書畫的消費環(huán)境。

任何歷史事件都不是孤立的,都離不開特定的歷史語境,而每個人都是具體歷史語境中的行動者。所謂“相沿成風,相習成俗”,風俗就是歷史生成的外部環(huán)境之一。如宋應(yīng)星所言:“風俗,人心之所為也。人心一趨,可以造成風俗;然風俗改變,亦可以移易人心。”

《清明上河圖》的故事發(fā)生在嘉靖三十四年(1555)至嘉靖三十八年(1559)之間,正當明帝國的嘉萬年間。對這一時期的世風進行深入探究,有利于我們更好地解讀當時的書畫消費。

(二)骨董攤肆、骨董商與居間人

圍繞“作為一個藝術(shù)品的消費者,李日華如何參與藝術(shù)市場?”柯律格從多個視角進行了探究。

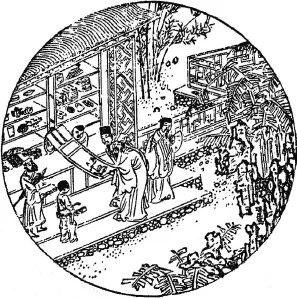

通過外出“閱市”的李日華,柯律格注意到集市、書畫船、佛寺等不同的消費空間。對于奢侈品消費而言,不同的消費空間不僅意味著不同的消費層次,也會影響到消費的方式。把文字描述和圖像描繪結(jié)合,對空間的觀察就會更為直觀。楊新的《明人圖繪的好古之風與古物市場》就這樣的嘗試。彼得·伯克說:“在經(jīng)濟史和社會史的研究領(lǐng)域中,圖像提供了特別有價值的證詞,可以用它來證明街頭貿(mào)易的習俗,而有關(guān)這一類貿(mào)易的文字記載非常少見,因為它們相對地說帶有非正式的性質(zhì)。這類圖像可以用來補充行會檔案提供的證據(jù)。”

柯律格還觀察了出入味水軒的骨董商。他發(fā)現(xiàn):“李日華出門尋訪藝術(shù)品只是一個方面。通常情況下,藝術(shù)品會主動找上門來——會有各種商品找上明代紳士的門。”上門兜售藝術(shù)品的商人“來自安徽、廣東、上海、無錫。”除了兜售商品之外,他們還經(jīng)常請李日華幫忙鑒定書畫。

居間人也在柯律格的視域之內(nèi)。他發(fā)現(xiàn)墨商與裱褙匠常常在藝術(shù)市場上扮演居間人的角色,他說:“李日華不認識的商人要拜訪他是困難的,即使他有貨物要賣。這里,中間人很重要,他們是以前與李日華交易過的工匠或商人。……對于明代紳士來說,墨不是普通的商品。它是需要高超鑒賞力的物品。最著名的幾種墨(被制成塊狀來賣,常常帶有精致的模制圖案)的制造者在全國都有名氣。文化精英對墨有由衷的興趣。因此,墨商的社會地位可能高于其他商人。他們兼營藝術(shù)品是合理的,裱褙匠也是。技術(shù)精湛者可以做出精美的紙絲裝潢,讓書畫作品可以安全的卷、藏和展示,也可以在藝術(shù)市場上扮演至關(guān)重要的角色。”萬木春也發(fā)現(xiàn):“裝裱工也經(jīng)常在古董交易中充當中間人。”

高居翰也注意到居間人的重要性,他說:由于居間人的存在,“交易被看成社會交往,而非利益交換”。在關(guān)于書畫交易形式的研究中,李萬康討論了代購人與經(jīng)紀人的異同。

由于這幅《清明上河圖》在書畫藏家手里,不管這位藏家是李日華說的陸夫人,還是沈德符說的王公子,總之他們“雅珍秘之”,既不可能拿到市場上變賣,更不可能送到王忬的府邸求售。所以,王忬只能委托居間人說合或代購。

為王忬提供信息的書畫裝潢人湯裱褙扮演了這一角色,成為這次書畫消費的關(guān)捩。裱褙匠這個職業(yè)讓他與收藏家、書畫家都能扯上關(guān)系。他身居其間,穿針引線,盡力去促成交易。他的存在提示我們注意書畫消費中的居間人。書畫居間人源于何時?他們怎樣促成交易?又怎樣從中獲利?

(三)價格

英國藝術(shù)史家賴特林格(Gerald Reitlinger)著有《藝術(shù)趣味的經(jīng)濟學》,該書包括三卷,第一卷為《畫價的漲落,1760—1960》,第二卷為《1750年以來藝術(shù)品價格的漲落》,第三卷為《1960年藝術(shù)市場》。在西方有足夠的藝術(shù)品交易賬簿為賴特林格的價格研究提供材料支撐,然而嘉萬年間的書畫交易賬簿卻無一幸存。

由于文人大都恥于言利,所以書畫價格也難見載籍。如項元汴喜歡在書畫作品后面留下“其值××金”的記語,孫承澤就取笑他:“項墨林收藏之印太多,后又載所買價值。俗甚。”姜紹書更是嘲諷他與“賈豎”無異。為避“俗甚”、“賈豎”之譏,敢在著作中大談書畫價格的文人實在鳳毛麟角。甚至項元汴所記價格也被人挖去,如褚遂良《臨王獻之飛鳥帖》、顏真卿書《朱巨川誥》、張即之書《汪氏報本庵記》、趙孟書《程矩夫興國寺碑》、李唐《伯夷叔齊采薇圖》、嚴叟《墨梅圖》、趙雍《沙苑牧馬圖》。我們?nèi)狈Φ牟粌H僅是可靠的第一手資料,甚至連第二手的資料都少得可憐。這無疑為我們研究書畫價格增加了難度。

搜集整理那些散見于稗官野史、筆記手札中的價目資料是進行深入探究的前提。較早的一份價目由翁同文根據(jù)項元汴所藏書畫后的識語輯出。此后韓國學者鄭銀淑也對項藏書畫價目進行了搜集。柯律格(Graig Clunas)在《〈長物志〉研究:近代早期中國的物質(zhì)文化與社會地位》(Superfluous Things:Material Culture and Social Status in Early Modern China)中使用了翁同文的成果,同時增加了從《詹東圖玄覽編》和《珊瑚網(wǎng)》中輯錄出來的書畫價目。但他們收集到的書畫價目資料相當有限,因此也限制了進一步地研究。鄭銀淑自己也意識到這一點,她說:“由于對其他方面未進行深入研究,其學術(shù)價值并不太高。”相較而言,李萬康的書畫價格研究更加值得關(guān)注,他不僅討論了繪畫計價的依據(jù),而且對決定畫價的諸多因素進行了分析。

在《清明上河圖》的故事中,價格也是一個無法回避的核心問題。這幅《清明上河圖》贗品的成交價,據(jù)田藝蘅說是“千二百金”,據(jù)李日華說是“八百金”;昆山顧氏家藏《清明上河圖》真跡的成交價,據(jù)文嘉說是“千二百金”,據(jù)孫鑛說顧氏“實獲千金”。

賣書畫的店肆(李漁《意中緣傳奇》插圖)

嘉萬年間,一幅宋畫精品價位大約在“百金”左右。據(jù)董其昌說“宋元名畫,一幅百金。”名畫一幅百金,一般的畫作應(yīng)該在百金以下。何良俊也說:“今京師貴人動輒以數(shù)百金買宋人四幅大畫。”《清明上河圖》何以價值千金?沈德符對此已有追問:“張擇端者,南渡畫苑中人,與蕭照、劉松年輩比肩,何以聲價陡重,且為祟如此?”

(四)贗品

嘉萬年間的書畫市場可謂真贗雜陳,在《味水軒日記》中關(guān)于“魚目燕石”的記述在在皆是。楊新把明代中晚期視為中國歷史上第二次書畫作偽高潮期,把當時的蘇州看成書畫作偽中心。楊臣彬也說:“中國古代書畫作偽以明代為甚,特別是明代中后期,作偽地區(qū)分布之廣,作偽者之眾,作偽方法和手段之多變,以及流傳贗品數(shù)量之多,均遠遠超過以前任何時代。”他還討論了作偽的時代環(huán)境、地區(qū)特點、介紹了部分作偽高手和作偽方式。柯律格也注意到這一點,卻并未作深入地探討。

黃彪作偽也是《清明上河圖》的故事的中心情節(jié)之一。王忬獻給嚴氏父子的就是黃彪所作的贗品。無論他是為人所欺,還是有意以贗代真,這幅贗品最終成為壓死駱駝的最后一根稻草,讓他身送西市,慘遭大辟。

孫鑛稱黃彪為“斫輪手”。畫技如此高妙卻甘心下作,我們該如何去看待黃彪這種行為呢?贗品產(chǎn)生的根本原因是真跡供不應(yīng)求。只要有消費需求就會有層出不窮的贗品。像黃彪這樣的高人參與書畫作偽,無疑大大提高了辨別真贗的難度。即使是目光如炬的鑒藏家也難保不為贗品所欺,他們買到贗品后會如何處理?從這些追問出發(fā),我們就能夠進入歷史的更深處。

注釋:

①《明史記事本末》卷五十四,第836頁。

②《弇州四部稿》卷九十七。

③《明史》卷二百四,第5399頁。

④《弇州四部稿》卷一六九。

⑤《有關(guān)〈清明上河圖〉的一通明人尺牘》,第421頁。

⑥謝巍《中國歷代畫學著作考錄》,上海書畫出版社,1998年,第342頁。

⑦“是書初稿成于隆慶年間,刊后又經(jīng)陸續(xù)增補,約于萬歷二十六年(1595)左右方成如今面目。”(《中國歷代畫學著作考錄》,第342頁)

⑧詹景鳳《詹東圖玄覽編》卷一,載盧輔圣主編《中國書畫全書》(四),上海書畫出版社,1993年,第14頁。

⑨《詹東圖玄覽編》卷三,第32頁。

⑩《詹東圖玄覽編》卷四,第57頁。

需要糾正孫承澤一點,項元汴的記語“其值××金”,并不全是“所買價值”。如懷素的《自敘帖》真跡,他以六百兩銀子的價格從朱希孝家購買,但其后的標價卻是“其值千金”。(董其昌著、屠友祥校注《畫禪室隨筆》卷一,江蘇教育出版社,2005年,第65頁/王杰等《石渠寶笈續(xù)編》寧壽宮藏九,《續(xù)修四庫全書》子部1072,上海古籍出版社,2002年,第688頁)