《真賞齋帖》的藝術價值和學術價值

盛詩瀾

《真賞齋帖》的藝術價值和學術價值

盛詩瀾

有明刻帖第一。

明嘉靖元年(1522),無錫華氏著名收藏家華夏將家族所藏劇跡三種編次后摹勒上石,輯刻成《真賞齋帖》,是為明代中期第一部私人刻帖。該帖刻成不久,即逢倭亂,石毀于火。后從真跡重新摹勒上石,故拓本有火前、火后本之別。火前、火后刻石間隔不遠,均由華夏親自主持,俱從真跡上石,且摹勒者也未改變,故兩本毫無軒輊。是帖一出,在業內評價極高。明人孫鑛《書畫跋跋》稱其“止下唐時書丹刻一等,《淳化》、《太清》俱不及也”①,即使是著名的宋代官帖《淳化閣帖》也比不上它。清代陳昌齊跋云:“真賞齋帖,錫山華氏東沙刻本。當時勾摹者為文待詔父子,勒石者為章簡父,皆一時名手,故為有明刻帖第一。”②明清刻帖多達八百余種,《真賞齋帖》能夠獨領風騷,被譽為“有明刻帖第一”,在文徵明《停云館帖》之上,其原因何在?

華夏為什么要刻《真賞齋帖》,又是在怎樣的文化背景下刻帖,這是理解《真賞齋帖》文化價值和藝術價值的前提。眾所周知,刻帖在宋代已十分發達,至明代更是私帖大興。刻帖之所以得到發展,既是書法自身發展的要求,也體現出市場的文化需求。既然真跡珍稀不可輕易得見,那么上至官府的文化官員,下至民間的文人墨客,都需要以刻帖作為學習書法的范本。明代社會經濟蓬勃發展,刻帖作為一種文化商品進入市場流通,其本身具有經濟價值,可使古董商從中牟利。市場利益的驅動,也促使吳中出現了一批勒石的高手。

但刻一部好帖實在不是件容易的事,刻帖質量的高下也牽涉到很多問題,比如用什么樣的墨跡底本上石、刻手的優劣、編次水平的高下等等。宋《淳化閣帖》為諸帖之祖,因該帖由翰林侍書王著模刻,以真跡直接上版,在不見真跡的情況下,得此足矣。此后《絳帖》《潭帖》《大觀帖》等等都是“《淳化》之子”“《淳化》之弟”,翻刻出來的書法形象已比原帖差了許多,如《大觀帖》“恣意粗率,筆偏手縱,非復古意”。③明永樂十四年(1416),朱元璋之孫朱有燉刻《東書堂法帖》,取材《淳化閣帖》《絳帖》等,又增入了宋元人所書墨跡,張伯英評:“點畫謬誤處,不勝枚舉,不僅如王元美所譏‘粉澤有余,膚理不足,使古人之跡屈從其手’也。同一帖也,摹者不同,神貌即異,又摹近人書易,摹古人書則難,是固各帖所同患,而《東書》尤謬。”④弘治九年(1496),朱元璋曾孫朱奇源刻《寶賢堂集古法帖》,王元美說:“此帖行款次第頗不俗,第石理既粗,而摹、刻、拓三手俱不稱。”⑤官帖的水平如此,民間私人刻帖就更不用說了。

華氏家族為江南巨富,有錢之余,又素有雅好收藏之傳統。在華夏身邊,也聚集了文徵明、豐坊、都穆等一批有眼光的鑒賞家。有墨跡真跡為基礎,有經濟實力作保障,再加上所請工匠又為吳中刻石名手章簡甫,可以說,刻帖的各項基本條件都已具備,華夏刻帖也就順理成章,水到渠成。

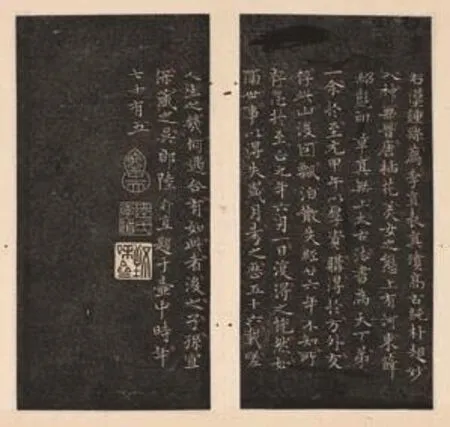

圖1 鐘繇《薦季直表》

一、《真賞齋帖》概述

《真賞齋帖》共三卷:卷上為鐘繇《薦季直表》;卷中為王羲之《袁生帖》;卷下為唐人雙鉤王羲之等七人十帖(即王方慶進呈武則天之《萬歲通天進帖》)。全帖篇幅不多,但這幾件墨跡的重要性卻不容小覷,并直接導致作為私人刻帖的《真賞齋帖》有著與《淳化閣帖》一樣重要的文化價值與藝術價值,故應對其中內容作一些必要的梳理與考釋。

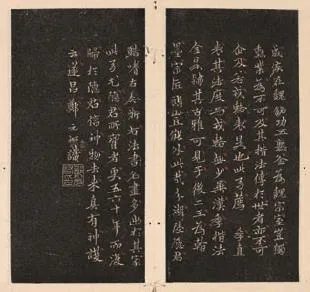

1.鐘繇《薦季直表》(圖1)

又稱《薦關內侯季直表》,魏鐘繇書。末行署“黃初二年(221)八月司徒東武亭侯臣鐘繇表”。縱12.6厘米,橫44厘米。共有小楷19行,計240字。幅上有唐宋官府諸印,幅后有“劉岑觀”、“李木敬覽”、“陳經、許懋同觀”三行跋。一般認為元末陸行直以前的鑒藏痕跡有問題,如明人孫鑛說:“若‘貞觀’、‘宣和’、‘淳化’、‘大觀’四印,則的為偽作無疑。且陸跋止稱有河東薛紹彭印章,則此外諸印皆至正后所增耳。”⑥元末明初吳江人陸行直跋云:“右漢鐘繇薦季直表真跡,高古純樸,超妙入神,無晉唐插花美女之態。上有河東薛紹彭印章。真無上太古法書,為天下第一。余于至元甲午(1294)以厚資購得于方外友存此山,后因飄泊散失,經廿六年不知所存。忽于至正九年(1349)六月一日復得之,恍然如隔世事。以得失歲月考之,歷五十六載。嗟人生之幾何遇合有如此者,后之子孫宜保藏之。吳郡陸行直題于壺中。時年七十有五。”(圖2)陸行直從存此山處購得此帖,但存此山之前是帖流傳情況已不得而知。此后,鄭元祐、袁泰、李應楨、吳寬等人俱為題跋。

圖2 陸行直跋《薦季直表》

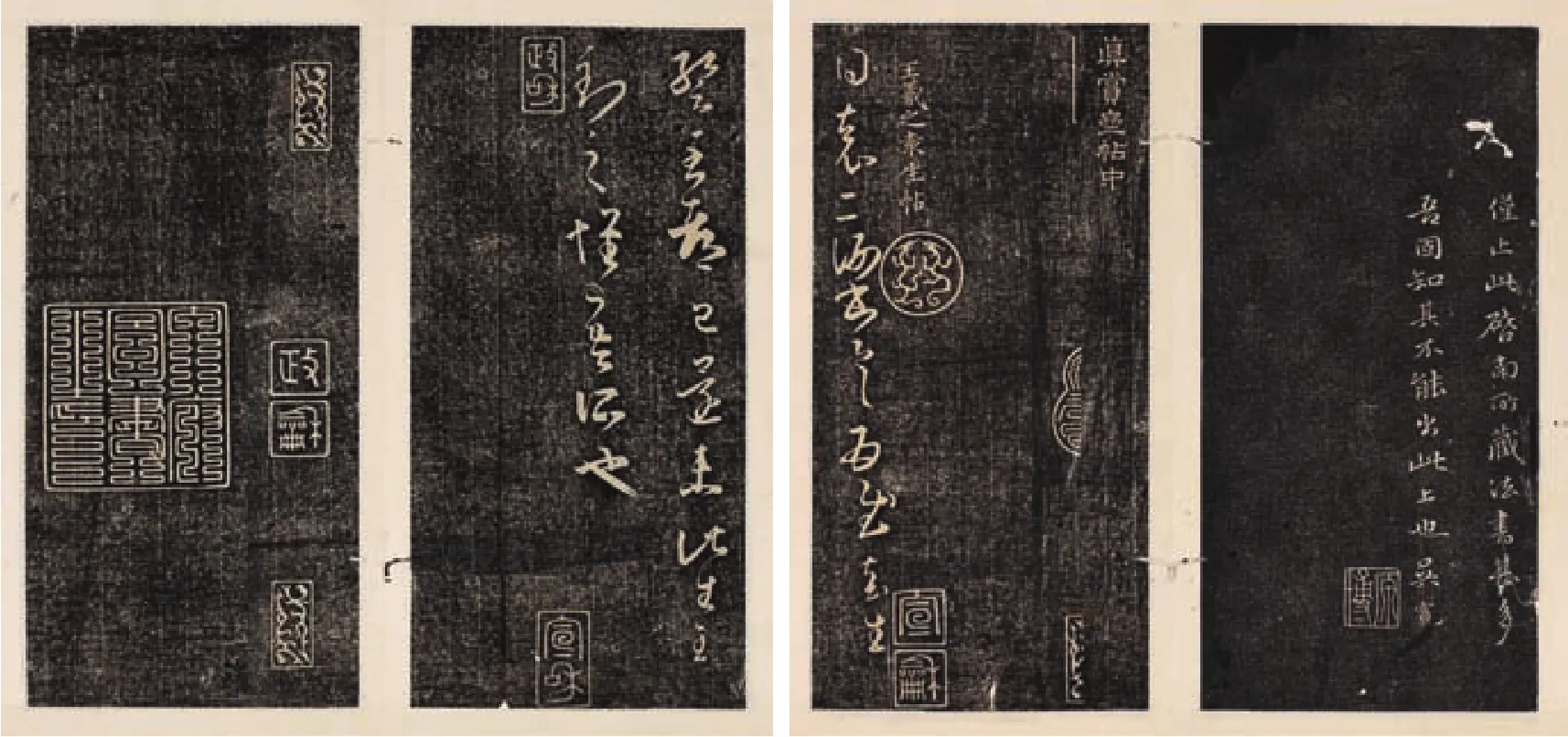

圖3 《袁生帖》

清人吳升在《大觀錄》中對該墨跡本有過詳細的描述,稱:“白麻紙帶牙色,質堅厚。墨含光潤,筆斂鋒鍔,轉折頓挫,法度精密。溯太傅至今千五百余祀。洊更兵燹,完好如故,豈非靈異……直至劉岑、李木、陳經、許懋僅僅識名覽觀,又不標題年月及跋語揚扢,至正之季陸季衡諸君始起而審定。”⑦對墨跡本的紙質、墨色、字形以及流傳過程作了明確的交待,認為它是一件真跡。該墨跡本后輾轉入沈周處,又被華夏購得。清時入內府,被乾隆稱為無上法寶。1860年英法聯軍焚掠圓明園時,墨跡本被劫,一度為裴景福所得,后被盜損毀。現僅存王壯弘自《壯陶閣法帖》初拓本中所得墨跡照片一幀,乃裴景福舊物。

華夏在刻《薦季直表》的同時,將陸行直、鄭元祐、袁泰(共兩跋)、李應楨、吳寬的跋也都刻石。這些題跋者都有一定的鑒賞能力,觀點可信,故跋文可作為正文的補充,有其史料考鑒價值。且題跋者本身又都是書法家,故跋文書法也同時具有藝術價值。

2.袁生帖(圖3)

此墨跡本為唐人雙鉤廓填摹拓本,硬黃紙,27×10.3厘米。共3行,25字。釋文:“得袁、二謝書,具為慰。袁生暫至都,已還未?此生至到之懷,吾所也。”

《袁生帖》其實是《產婦帖》中的一小段,唐張彥遠《法書要錄》卷十《右軍書記》著錄此帖有97字,全文應如下:“產婦兒萬留之,月盡遣,甚慰心。得袁、二謝書,具為慰。袁生暫至都,已還未?此生至到之懷,吾所盡也。弟預須遇之。大事得其書,無已已。二謝云:秋末必來,計日遲望。萬羸,不知必俱不?知弟往別停幾日,決其共為樂也。尋分旦與江姚女和別,殊當不可言也。”原文“吾所盡也”的“盡”字,《袁生帖》中已殘泐不存。信中所稱袁生,即袁宏(約328—376),字彥伯,又稱袁虎,極有文才。《世說新語·文學》云:“桓宣武命袁彥伯作《北征賦》,既成,公與時賢共看,咸嗟嘆之。時王珣在坐,云:‘恨少一句。得“寫”字足韻當佳。’袁即于坐攬筆益云:‘感不絕于余心,溯流風而獨寫。’公謂王曰:‘當今不得不以此事推袁。’”⑧

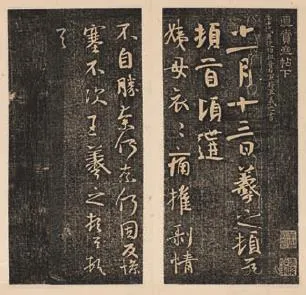

圖4 《姨母帖》

圖5 《初月帖》

文徵明有《跋袁生帖》,認為此帖系真跡無疑。據跋文,是帖明以前遞藏情況不詳。明洪武中歸工部尚書吳興嚴震直,后由沈維時購得,又轉歸無錫華夏。清乾隆十一年(1746)入內府,因紙污暗,一直不為人重。1925年左右流入日本,為京都藤井有鄰館藏,成為日本據有的第四件王羲之唐摹墨跡,被視為國寶。

3.《萬歲通天帖》

卷下所刻《萬歲通天帖》,唐摹本,又名《王氏一門書翰》,硬黃紙本,縱26.3厘米,橫253.8厘米。原帖墨跡由王羲之后人王方慶于武周萬歲通天二年(697)上進武則天,武則天命人雙鉤填廓后,將原跡歸還王家,后原跡亡佚。此卷為唐人勾摹本,代表唐人響拓技術的最高成就,十分接近原作。該摹本經宋紹興內府收藏,后藏岳珂處,至元時尚在岳家。明代歸無錫華氏。清時入內府收藏,收入《三希堂法帖》。現藏遼寧省博物館。

《萬歲通天帖》應收王氏家族28人書共十卷,現只存王羲之、王薈、王徽之、王獻之、王僧虔、王慈、王志等七人十通,依次如下。

(1)《姨母帖》(圖4)

王羲之書。6行,42字,行書。釋文:“十一月十三日羲之頓首頓首。頃遘姨母哀,哀痛摧剝,情不自勝。奈何奈何。因反慘塞,不次。王羲之頓首頓首。”

《姨母帖》的書寫風格,與傳世的王右軍諸摹本都不太像。風格古樸,多隸意。帖中的“一”“十”等字,隸意明顯,與《蘭亭序》的妍美俊麗有很大的差異。第二行“頃遘”下空行,“姨母”提行與第二行齊,這是古代的平闕格式。

(2)《初月帖》(圖5)

王羲之書。8行,61字,草書。釋文:“初月十二日,山陰羲之報。近欲遣此書,停行無人,不辦。遣信昨至此,且得去月十六日書。雖遠為慰。過囑,卿佳不?吾諸患殊劣殊劣。方涉道,憂悴,力不具。羲之報。”

初月即正月,因王羲之父名“正”,為避諱,正月一律改成初月。據“山陰羲之報”字樣,因右軍任會稽內史為351年,故此帖的寫作時間當在此后。王玉池先生對此帖書法有精到論述,轉引如下:“和其他王草相比,此帖亦稍帶古意。筆勢沉著而姿態飄逸,結字大小不一,且平正欹斜各隨字形。章法錯落跌宕,不拘一格,特別是筆畫變化極為豐富。以倒數第二行之‘道憂悴’三字為例,每一點畫都不相同,而且相差甚遠。‘道’字開頭兩點寫為一橫,筆畫特別粗重,而末畫捺筆卻很短促輕靈,與所見一般寫法不同;‘憂’字最上似點似畫一筆,由左上向右下傾斜,中間略帶彎曲,而筆墨滯重含蓄,最下一橫筆,呈兩頭小中間大的形狀。由于筆法的衄挫效果,產生了一種特殊的情趣。”⑨

圖6 《癤腫帖》

圖7 《新月帖》

(3)《癤腫帖》(圖6)

王薈書。4行,殘存17字,行草書。釋文:“薈頓首。□□□□為慰。吾癤腫□□甚無賴,力不次,□頓首。”

王薈字敬文,小字小奴,王導(276—339)幼子。其人不競榮利,有清譽。曾為吳國內史、會稽內史,進號鎮軍將軍,加散騎常侍。卒于官,贈衛將軍,故有“王衛軍”之稱。《晉書》卷六五有傳。王薈承家學,善行書,但南梁庾肩吾《書品》僅列其書為“下之上”。

(4)《新月帖》(圖7)

王徽之書。6行,60字,行書。釋文:“二日告□氏女,新月哀摧不自勝,奈何奈何。念痛慕不可任。得疏,知汝故異惡,懸心。雨濕熱,復何似。食不?吾牽勞并頓,勿復。數日還。汝比自護,力不具。徽之等書。”

所謂“新月”,指當月之初二日。幅內有南朝梁內府姚懷珍、滿騫押署。王徽之(338—386),字子猷,王羲之第五子,嘗為大司馬桓溫參軍。他生性卓犖不羈,欲為傲達,放肆聲色頗過度,時人欽其才而穢其行。其書則風神瀟灑,以韻勝。此帖雖為行書,但不少字為楷書形態,點畫遒健,線條墨色飽滿。最后幾字多有行草之勢,字形亦放縱。

(5)《廿九日帖》(圖8)

王獻之書。3行,30字,行書。釋文:“廿九日獻之白:昨遂不奉別,悵恨深,體中復何如?弟甚頓。匆匆不具。獻之再拜。”

此帖第一行末二字右半部分尚可辨識為“別悵”。《淳化閣帖》卷九、《絳帖》卷八、《寶賢堂帖》卷六均收此帖,但《淳化閣帖》中“別悵”兩字被挖去,致使文意不通。黃伯思曾跋此帖說:“云:‘昨遂不奉,恨深’,此近世人語,非子敬書。”王玉池認為,《閣帖》刻本未見原句摹本,才引起誤解。⑩王獻之(344—386),字子敬,小名官奴。王羲之第七子,少有盛名,而高邁不羈,風流為一時之冠。唐張懷瓘《書斷》以他與羲之相較,認為“能極小真書,可謂窮微入圣,筋骨緊密,不減于父。如大字則尤直而少態,豈可同年。唯行、草之間,逸氣過也。及論諸體,多劣于右軍”。王玉池評此帖書法說:“主要為楷書,但兼有少數行草,甚至草書,但整體很諧調,無拼湊雜亂之感。筆畫或方或圓,或方圓互用,亦很自然。”

圖8 《廿九日帖》《太子舍人帖》

圖9 《尊翁帖》

(6)太子舍人帖(圖8)

王僧虔書。4行,33字,行楷書。釋文:“太子舍人王琰牒。在職三載,家貧。仰希江郢所統小郡。謹牒。七月廿四日臣王僧虔啟。”

王僧虔(426—485),官至侍中。工書,《齊書本傳》稱:“僧虔善隸書。宋文帝見其書素扇,嘆曰:‘非惟跡逾子敬,方當器雅過之。’”《書斷》評其書:“祖述小王,尤尚古直,若溪澗含冰,岡巒被雪,雖極清肅,而寡于風味。子曰質勝文則野,此之謂乎。”《太子舍人帖》亦稱《在職帖》,是王僧虔為太子舍人王琰寫的牒文。《中國書法全集(19)》認為王僧虔這件作品“取用楷書體,書寫得恭謹而端麗。其用筆,鉤挑處都取側鋒為之;字態呈明顯的橫張之勢,有厚重感。其形質、風格,類似王獻之《廿九日帖》”。這件作品與《廿九日帖》剛好裝裱在一起,兩相比較,王僧虔書似遠不如王獻之書流暢、瀟灑,其筆道秾麗,略有肥重之病。

(7)尊翁帖(圖9)

王慈書。12行,72字,草書。釋文:“翁尊體安和,伏慰侍省,小兒并健。適遣信余澤小頓,自當時令卿知吾言之不虛也。郭桂陽已至,將甲甚精。惟王臨慶軍馬小不稱耳。比病苦皆差耶,秋冬不復憂病也。遲更知問。七月廿七日。”

王慈(451—491),字伯寶,為王僧虔子。宋朝歷仕秘書郎、太子舍人、秘書丞等官職,父憂去官。齊武帝時,任司徒太長史。追贈太常,謚懿子。《尊翁帖》亦名《郭桂陽帖》、《尊體安和帖》。《中國書法全集(19)》評其書說:“此帖起首‘翁尊體安’四字尚為行書,愈后愈放,轉為草書,縱橫揮灑。”(8)得柏酒帖(圖10)

王慈書。5行,27字,草書。釋文:“得柏酒等六種。足下出此已久,忽致厚費,深勞念慰。王慈具答。范武騎。”

這是一封收到友人贈酒禮品之后的回信。第6行下具“范武騎”是收信人的封題。“范武騎”右有行書“唐懷充”三字,為梁內府鑒定者押署。此帖書風與《郭桂陽帖》近。第二行“出此已久”形大而恣肆,尤見性情。

(9)汝比帖(圖11)

王慈書。6行,29字,草書。釋文:“汝比可也,定以何日達東?想大小并可行。遲陳賜還,知汝劣劣。吾常耳,即具。”

圖10 《得柏酒帖》

圖11 《汝比帖》

此帖為致友人的平常問候信,是王慈傳世書作中的純草書作品。其用筆比《得柏酒帖》、《郭桂陽帖》更為恣縱狂放,用筆勁爽,連筆牽絲,十分適性,從中也可見晉人風采。

(10)一日無申帖(圖12)

王志書。6行,37字,行書。釋文:“一日無申,只有延屬,雨氣方昏,得告深慰。吾夜來患喉痛,憒憒何絕,晚當故造,遲敘諸懷,及不具。”

王志(460—513),父王僧虔,王慈其兄也。弱冠,選尚孝武帝女安固公主,拜駙馬都尉,此后仕途暢達。梁武帝時官至中書令,遷冠軍將軍。天監九年(510年)遷散騎常侍、金紫光祿大夫。卒年五十四,追謚曰安。《一日無申帖》亦稱《喉痛帖》,其書風稍類其兄王慈。《述書賦》評王志書云:“纖薄無滯,過庭益俊。并能寬閑墨妙,逸速奮毫。”據此帖點畫,能看出書家楷書功力不凡,且筆力勁健,行筆略無滯凝,還是很有氣勢的。

二、《真賞齋帖》的藝術價值

《真賞齋帖》以摹勒精妙而著稱,清人王澍在《淳化閣帖考證》卷六“袁生帖”條中,稱它與真跡“不殊毛發”,信為“有明第一佳刻”。其實明人也以《真賞齋帖》為第一,如王世貞提到《真賞齋帖》第三卷“沈啟南嘗從華氏乞得,令文徵仲雙鉤,復刻停云館中。此華氏本也,摹本既精,拓法亦佳,為爾時法書墨本第一”。孫鑛認為《真賞齋帖》的質量遠在《淳化閣帖》之上:“右軍《袁生》,大令《廿九日》、《閣帖》固俱有,何能及此?”以上均為專業人士的評價,可充分說明《真賞齋帖》藝術性之高。

《真賞齋帖》的藝術價值,主要體現在如下三個方面。

(一)生動再現魏晉時期真實的書法形態。

圖12 《一日無申帖》

三國魏時的書法到底是什么樣子,在唐宋時期就已十分模糊。宋黃伯思《跋鐘虞二帖后模本》說:“唐文皇論鐘元常書云:‘體制古而不今,字則長而逾制。’今觀世傳逸少臨鐘書《尚書宣示》及《破關羽帖》,并此表字,皆扁闊殊無長體,豈文皇誤以廣為修乎?”這是以王右軍臨鐘繇書法的形態,來證明唐文皇所評并不準確,因鐘書原跡到底如何已不得而知。宋人米芾也多次說:“生平不見漢、魏書,故《寶晉齋》斷以晉始。”《寶晉齋法帖》刻于咸淳四年(1268),凡10卷,保存了米芾所藏及所臨各種晉帖,卻未收漢魏書。在米芾看來,漢魏書已不可靠,因無墨跡傳世。唐張懷瓘評鐘繇書說:“真書絕世,剛柔備焉,點畫之間,多有異趣,可謂幽深無際,古雅有余,秦、漢以來,一人而已。”對他楷書的形態描述十分含糊,未能道出具體特征。鐘繇的書法作品在唐代就不多,內府并沒有收藏到他的《薦季直表》,宋代《淳化閣帖》中也未收這件作品,只收了《宣示》《還示》二表。鐘繇另有《賀捷表》刻入《淳化閣帖》,其書法形態倒是與《薦季直表》相像,但由于沒有同類標準件作為參照,宋人董逌在《廣川書跋》中將它視為偽作,云:“昔人辨鐘元常書,謂‘字細畫短’,而逸少學此書,最勝處得于‘勢巧形密’。然則察真偽者,當求之于此,其失于勁密者,可遙知其偽也。《賀表》畫疏體枝,鋒露筋絕,不復結字,此決知非元常之為也。永叔嘗辨此,謂建安二十四年九月,關羽未死,不應先作此表。論辨如此,正謂不識書者校其實爾。若年月不誤,便當不復致辨邪?辨書者于其書畫察之,當無遺識矣。”董逌是宋代有名的鑒賞家,但因未見過鐘繇墨跡,以昔人“字細畫短”的特征來否定《賀捷表》,難免出錯。《賀捷表》結體茂密,略帶扁勢,其中保留了許多隸意,并不是常人想像中的楷書形態。漢魏之交,書法正處在隸變的過程中,以隸草作楷,就是楷書。楷者,法也,式也,模也。“楷隸初制,大范幾同,故后人惑之,學者務之,蓋其歲深,漸若‘八’字分散,又名之為八分,時人用寫篇章或寫法令,亦謂之章程書。”故當時的楷書,亦稱八分書或章程書。鐘繇善章程書,即善楷,只不過鐘楷與唐楷有很大的差別,是一種楷中帶隸的“章程書”。

把《真賞齋帖》中的《薦季直表》放在這樣一個書法文化背景中去考察時,其藝術價值與歷史價值就凸現了。《薦季直表》為書法史提供了最明確無誤的實物樣品,呈現了早期楷書的書法形態。它有力地證明,漢魏之交的書法發展已經很繁榮,書法史不能從晉開始,米芾‘寶晉’之眼光顯然缺乏歷史的前瞻性。

同時,《薦季直表》也以實物證據表示,鐘繇的章程書,藝術性很高。孫鑛《鐘太傅薦季直表》跋云:“太傅此表正與《蘭亭》絕相似,皆是已退筆于草草不經意處生趣。但《蘭亭》長,此匾;《蘭亭》瘦,此肥;《蘭亭》今,此古。然《蘭亭》以骨為肉,此以肉為骨;《蘭亭》規矩在放縱中,此放縱在規矩中。其相反處筆意亦正相合也。”孫鑛此跋評述極為專業,不但把《薦季直表》與《蘭亭》的書法形態作了對比,指出其不同,而且對兩者“正相合”的內在關系作了剖析。故鐘書與王右軍書都是魏晉時期書法的經典之作,且都有墨跡本作證。

有了《薦季直表》作為參照框架,《賀捷表》的真實性也可得到確證,這又反過來證明《薦季直表》的字體正是當時流行的章程書。同時,《薦季直表》又可印證王右軍作品中隸書形態的合理性。如右軍《姨母帖》中“十”“一”等字中的橫畫,都表現出明顯的隸書形態,初看似覺不太協調,但處在隸變中的楷書,在各人書寫中其表現是不一樣的,王右軍書法中的這些隸書筆意也正是那個時代所特有的歷史印記。

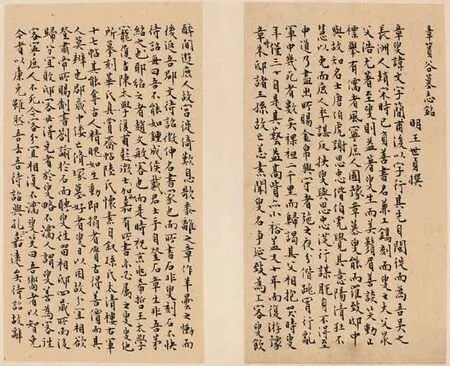

圖13 周道振小楷王世貞《章筼谷墓志銘》

在隸變這一書法歷史演變的過程中,隸草中夾雜章草也是一種正常現象。如王志《一日無申帖》中“喉”、“反”等字的捺腳,都表現出章草的書法形態,是今草與章草混雜的現象。王慈《汝比帖》中,“達”的末筆、“可”的橫畫、“還”的末筆,也都有明顯的章草筆意。這充分說明,魏晉時期的草書發展還未最后成熟,章草的筆法還時時摻入行書和今草中,故書法形態中保留了相當一部分古意。

《真賞齋帖》三卷均以魏晉時期的墨跡本上石,保留了該時期書法發展的原始面目,為書法史提供了最有說服力的實物證據。由此,該刻帖的藝術性與歷史性得到了充分的結合,成為十分難得的歷史藝術品。

(二)筆勢飛動,備得筆意,見真情性。

《真賞齋帖》直接以墨跡本上石,刻石者又是當時高手,故此帖筆勢飛動,備得筆意,墨跡本中創作主體之真情性在刻帖中亦能歷歷可見。

書寫者與鐫刻者是兩個不同的創作主體。紙上墨跡本是書寫者情性外達的跡化,再經鐫刻,變成石上之線條,則已是兩度創作。石上的線條形態雖然與墨跡本相似,但既然其線條是刻出來的,而不是寫出來的,則刻出來的線條能體現出書寫者的筆意與情性,這絕對是鐫刻者的創作成果。《真賞齋帖》的刻工是章簡甫,他既是墨跡本的勾摹者,也是鐫刻上石者。章簡甫(1491—1590)出身于鐫刻世家,當時文徵明父子、祝允明、王寵等吳中書家作品上石,都專門請他鐫刻,文徵明更是“非叟刻石不快”。章氏刻帖代表作,除華氏《真賞齋帖》外,另有陸氏《懷素自敘帖》和孫氏《太清樓右軍十七帖》,后兩件都是與文徵明合作的。周道振先生根據《懷素自敘帖》后文徵明與文彭所作跋文考證,推測文、章合作刻《黃庭》、《自敘》等帖的時間,差不多也就是在華夏刻《真賞齋帖》的1522年。此時,章簡甫不過三十歲左右,眼力、臂力都是最佳時期。

章氏不僅僅是一位工匠,而且本人也善書。王世貞在為其所撰墓志銘中說:“其先自閩徙而為吾吳之長洲人,趙宋時已負善書名,兼工鐫刻。而叟之大父昶、父浩尤著。至叟則益。”“楷法絕類待詔,嘗為待詔書《三乞休草》,家弟以為待詔也。示藻而后知之。”(圖13)因為善書,章氏能知一根線條的起止、動靜、粗細變化之來由,也懂得如何將這線條刻得既有生氣,有力量,又有姿態。所以,由他摹勒的作品藝術水準高超,“能奪古人精魄”。

《真賞齋帖》摹刻之精,得到了業內的公認。明人孫鑛跋云:“章簡甫乃邇來刻石第一手,尤精于摹拓,聞為華東沙刻此帖時,既填朱登石,乃更取原帖置面前,玩取形勢,刻成后再校對,有毫發不似,必為正之。蓋刻石而又兼手臨者,以故備得筆意。內惟《季直表》系小楷,亦尚未得逼真。若《袁生》及唐摹《王相家帖》,筆勢飛動,真所謂周昉貌趙郎并得其情性者,止下唐時書丹刻一等,《淳化》《太清》俱不及也。右軍《袁生》、大令《廿九日》,《閣帖》固俱有,何能及此?”原帖在手,玩取形勢;自己勾摹上石,又自己鐫刻,這就為刻石傳達原帖筆意打下了良好的基礎,而《真賞齋帖》的藝術性也正體現于此。

所謂刻石傳達筆意,有以下兩個內涵。

1.傳達出用筆的起止、起伏以及筆法運動的過程。

如王右軍的《姨母帖》,首行“羲之”的“之”字由四筆組成。第一筆,從左往右下點,落鋒起筆,鋒按后收筆,點得飽滿圓潤;第二筆,以“點”作橫,故首筆頓而微向右上挑,短促而有勢,首部圓厚而尾部尖細,呈斜上勢;第三筆,斜撇,起筆圓,撇筆勁利,第二點與第三筆有一個呼應顧盼的情調;第四筆是捺筆,逆鋒落筆,乘勢右下,由粗變細,神氣完足。在《真賞齋帖》中,這個“之”字刻得極有書寫的筆意,既有形勢,姿態照應,又有意味,讓人體會到書寫中的節奏,感受輕重與運筆的過程,書家的情性也由此被傳達出來了。

王右軍《初月帖》是草書,將紙上飄逸多姿的線條移刻到石上,線條是否會變得僵硬?據火前本來看,這擔心完全多余。章簡甫不愧為刻帖高手,他的刻,完全按草書用筆的規律進行,筆畫的粗細變化交待得清清楚楚。例如“近欲”兩字,“近”的第一筆重,線條稍粗,豎筆欹斜,提筆后連筆而下,線條轉細,刻石一依寫法,氣息連貫。此兩字是連筆而成,字形上線條交疊,這中交疊在刻本中也有清晰的體現,刻得十分生動精彩。

2.細節精微,毫發不爽。

用筆的藝術水準,不僅僅體現在有書寫的筆意,體現在用筆過程中鋒毫運動的多樣性和運動性,還體現在細節的處理。細節精微,整個字乃至整件作品就神氣完足;細節粗疏不到位,則留下圭角或破綻,導致筆意的缺乏或失敗。仍以《初月帖》為例,倒數第二行的“道憂悴”三字,“道”的開頭兩點簡化成一橫,字形粗重,而捺筆短促,捺筆雖短,粗細、起收的筆意還是很明顯,刻得也精微細膩。“憂”的草體,上方是一斜向右下點,以“點”代“畫”,中部字形則緊密裹束,亦有勾絲細筆。此處章簡甫刻得尤為細心,特別是那帶有彎勾的細絲處,是整個字的細節精微處,不能有一點點大意。忽略了這一細筆,筆意就中斷了。而“悴”的草寫,右部的最后兩筆是翻筆向左后右下,用筆在做向左撇的動作時,筆會有斜勢而下的粗細變化;同時翻下的按收又是由輕而重,最后有一個回筆收的動作,線條圓潤厚實,是整個字筆意的聚集之處。對于這些細節,章簡甫處理得精致、細微,因此刻的效果仿佛與書寫出來的毫無二致。

毫發不爽是刻工的技巧之所在,但這似乎不僅僅是一個技法問題,更是體味原帖精神和再創造的問題。對于手藝精熟的刻工而言,一根線條刻得像不難,難的是傳達出情調。王志的《一日無申帖》,用筆中有許多枯筆,如第一行的“申”、第二行的“氣”字等等,筆畫中都有枯筆游絲的存在。《真賞齋帖》中對這些細節的處理,都可做到毫發不爽。像“申”字,下部的枯絲由眾多極細的線條組成,甚至肉眼都無法一下子辨別,但仔細看拓本,這些枯絲條條清晰,且枯絲的形狀、粗細、起止的部位都與墨跡本十分相似(當然,完全相同是不可能做到的)。這種逼真,不禁讓人精嘆刻者技巧的精致。這件作品的墨跡本用筆大起大落,刻本則同樣大起大落,無一點裝飾的痕跡。

(三)行氣流暢,整體意境通透。

刻帖的基本程序,是以墨跡上石后再刻。但有些名帖墨跡只內府才有,因此也有不少刻帖是以前人刻帖作為底本來進行翻刻的。翻刻本多了好幾道手續,與原帖相比,不但在形貌上大大走樣,且原作的筆意精神也往往會遺失。《薦季直表》墨跡唐宋內府都無收藏記載,《淳化閣帖》初刻本也沒有。等到后來的《閣帖》翻刻本收《薦季直表》,其版本已不值得收藏了。以《薦季直表》墨跡本上石的,以華夏為最早,故《真賞齋帖》是此作的祖刻。此后翻刻本不少,大多以《真賞齋帖》為底本翻刻,這還是好的;也有按翻刻本再翻刻者,精神氣息就大大缺失了。

《真賞齋帖》嚴格按墨跡本的樣子上石,其字形大小、分行布置也按照原作布置。中垂線直的就直,不直的也按原樣不直,這樣才使原作的筆意、神氣保持原樣。例如《薦季直表》第一行,其原樣是從第三字后行中軸逐漸向左傾,尤其“遭遇”兩字,偏離中垂線很多。因此作是“表”,故開頭二字“臣繇”筆畫稍粗,字形也稍大。下面“臣自遭遇”字形就小,而且可能由于書寫心態的小心謹慎,不自覺地將字形向中垂線外側傾斜。于原作而言,這是自然的行氣運動。至清《三希堂法帖》,翻刻者或由于對形式齊整的要求,或出于審美觀念的不同,自作主張改變了文字的排列狀態,將《薦季直表》的第一行刻得十分整齊,中垂線如弦而直。這種自作主張的改變,體現出勾摹者所代表的官方意志的一種審美心理,使形式變得更齊整,上下更協調,看起來更美觀。但這種形式美破壞了原帖之美,它不但中斷了原作貫通的行氣,也在改動中使作品的形式、筆意遭到了篡改。鐘繇的書寫,用筆舒緩而安詳,第一行雖然有傾斜,但正體現出奏表初寫時的心境,有藝術的真實在;而改成形式整齊的章法安排,讓這種心境變質、變味。日本宇野雪村藏本等多種翻刻本,也都因不明其中的奧妙,作了不必要的改動。

《真賞齋帖》中所收右軍《袁生帖》、獻之《廿九日帖》,其實《閣帖》及其他很多刻本都收,但仔細比對起來,還是以《真賞齋帖》本最能體現整篇的意境。作品的意境靠作品整體形式單元的暗示而產生,哪怕有一個部分不協調,一個點畫不真實,都會破壞意境的整體美。像《淳化閣帖》中的《袁生帖》,其最大的毛病在于線條過于光潔(可能由于刻在木板上的緣故),缺乏書寫性。就章法言,第一行“謝”、“書”二字連結十分緊密,《閣帖》則處理成字距較大的兩個字,這就完全破壞了原作緊密運行的行氣。第二行“還未”的“未”字,中豎是明顯出頭的,《閣帖》中的字形則處理得有點像簡化的“樂”字。而且原帖一豎的姿態是略往左傾斜,《閣帖》則處理成較筆直的豎,這種形體上的肆意妄改,可能是出于勾摹的方便,但整篇的氣息流轉和意境全部被破壞掉了。章簡甫在刻帖時,以原帖置面前,玩取形勢,刻成后再一一仔細校對,這說明他刻帖不追求快速,也不僅僅滿足于表面的“似”。孫鑛所說“玩取形勢”四字,很值得玩味。以章氏的技巧和經驗,對于書法的外在形相,他無需反復玩取形勢即可把握,因此,他所玩取的,是整體氣息的流轉和意境的不走樣。能做到這一點,可以說是《真賞齋帖》在藝術上最成功的地方。

三、《真賞齋帖》的學術價值

《真賞齋帖》不僅以藝術價值而著稱,還具有相當高的學術價值。首先,它所提供的文本本身是一種歷史文獻,具有歷史的真實性、原始性,以之可以證史,也可以反映一個時期的文化原生態;其次,帖中內容引發歷朝歷代題跋,為后續藝術探討提供了廣闊的空間,成為研究者交流和進一步開掘研究的原始史料;再次,刻帖真實再現了原作的裝裱方式、印鑒題識等,是真偽考鑒的原始證據。

(一)以歷史文獻為基礎的學術探討。

鐘繇《薦季直表》是一篇重要的歷史文獻,其內容是向皇上推薦關內侯季直任職,并陳述自己的理由。作為奏表,這是一篇文辭嚴肅的公文,表中所提及的官職、人名、時間、地點都不可能是虛構或編造的,其文字擔負著一種歷史職責。落款“黃初二年(221)八月司徒東武亭侯臣鐘繇表”,時間、官職、人名理應絕對準確。但如果對照《三國志·魏書》中的《鐘繇傳》,卻會發現這二者對不上號。傳稱:“(魏)文帝即王位,(鐘繇)復為大理。及踐阼改為廷尉,進封崇高鄉侯,遷太尉,轉封平陽鄉侯”,故《中國書法全集(20)》的分卷主編莊希祖先生說:“魏文帝即位在黃初元年(220),鐘繇已封為崇高鄉侯,第二年,黃初二年(221)鐘繇反自稱漢時爵位‘東武亭侯’,其疑點一。其時鐘繇為廷尉,王朗為司空,華歆為司徒。而帖中鐘繇自稱為‘司徒’,與史不合,其疑點二。據此二點,可定其為偽帖。”所謂“與史不合”,這“史”就是《三國志·魏書》,但《三國志·魏書》是否絕對可靠呢?史官所記載的事都是過去發生的事,其材料來源,部分來自史官的記錄、朝廷的文件等等,部分來自個人的見聞,但即使再怎么取材精審、考訂慎重,也難免使用各種曲筆,也不可避免會帶有個人的偏見。以史證史,這本身就是不嚴肅的。比如三國時著名的《國山碑》,碑文中所談到的立碑動因、時間乃至參加人物的記述,與《三國志·吳志》均有不同,從而證明了《三國志·吳志》中對改元的年代、朝廷派遣官員人名的記載,都是混亂且不正確的。近代王國維提出了二重證據法,即以出土的、真實的材料來印證歷史或糾正史書中的錯誤記載,這樣治史學的方法才是科學的方法,也已成為一種公認的學術正流。

其實這個問題古人也早已發現了。王世貞跋《薦季直表》說:“考陳壽《志》繇本傳,為魏相國,封東武亭侯,坐法,以侯免。文帝即王位,為大理;即帝位,為廷尉,進封崇高鄉侯,遷太尉,而不言作司徒。”而孫鑛跋反駁說:“若以年銜為駁,則史傳所記,主在大政跡不謬,區區履歷,非所經意。且此等極易錯,不足為據,偽作者摭史事妝飾固不難耳。季直事,陳壽《志》不載,書法創出事,創出正可定為真也。”孫鑛這個看法無疑是正確的。季直事陳壽《志》不載,并不能證明此事不存在。因為鐘繇處在兩個朝代交替之際,其官職也在不斷變動。奏表中記錄的是當時他的官職,是最為可信的,且可以補《三國志》所未載。

關于這篇表的名稱,明人也有過一番學術探討。文徵明跋中說:“諸公題語皆稱‘焦季直’,余驗‘焦’字乃‘侯’字之誤,蓋‘侯’字上有‘關內’字,實‘關內侯’也。其后但稱‘直’而不言‘季’,蓋季姓直名,關內侯其爵也。若以‘焦’姓,則上‘關內’字似無所屬;以為地名,不應薦人而直舉其郡望,且當時亦無所謂‘關內郡’者。故余定為‘侯’字無疑。”這段考證文字所依據的也是表本文的文字,這一推斷為華夏所認可,因此華氏入石,直標《薦季直表》,此后成為定論。當然,文徵明本人似乎并不認為《薦季直表》是真跡,其《停云館帖》中也未收此帖。

(二)藝術風格、用筆特色的探討。

關于《真賞齋帖》所刻內容,歷代留下不少名賢題識。這些題識跋文一方面可證墨跡本之傳承由來,另一方面也展示了題跋者各自的見解,他們各抒己見,從學術、藝術風格等多個方面展開了深入的探討。

圖14 鄭元祐跋《薦季直表》

圖15 袁泰跋《薦季直表》火前本

《真賞齋帖》本身也刻了一部分題跋,其中尤以《薦季直表》后所收跋文最多。元人陸行直在跋文中對墨跡本的整體書風進行了描述(圖2),說:“右漢鐘繇薦季直表真跡,高古純樸,超妙入神,無晉唐插花美女之態。”這一概括切中特征,且將鐘書與稍后的二王書拉開了距離。鄭元祐跋則主要針對其楷法特征來進行探究(圖14):“其楷法傳于世者,亦不可企及,若《戎輅表》是也。此為《薦季直表》,其法度與《戎輅》無少異。漢季楷法全是隸,其古雅可見,于后二王為翰墨宗匠領,豈能外此哉。”通過《薦季直表》與《戎輅表》書法風格比較,證明二者風格存在一致的相似性,又進一步指出二王與鐘之間的關系,這樣的研究論述應該說是比較深入的。而袁泰跋文(圖15)則說:“此卷鐘元常《薦季直表》,真跡世不多有,仔細觀之果符諸賢之論,而其點畫之間多有異趣,可謂幽深無際、古雅有余,蓋其楷書去古未遠,純是隸體,非若后人妍媚纖巧之態也。”以上所述前賢題跋,對鐘繇楷書中的隸書筆意作了高度肯定,認為其古雅來源于漢隸古法,同時又能指出鐘書幽深無際之異趣,這對于幫助后人更好地理解鐘書風格無益大有裨益,十分難能可貴。

王獻之的《廿九日帖》,《淳化閣帖》亦收,歷代對它題跋的人也很多。如黃庭堅曾針對《閣帖》所收該帖作跋說:“《昨遂不奉恨深帖》有秦漢篆筆,中令自言故應不同,真不虛爾。中令書中有相勞告語,極佳,讀之了不可解者,當是箋素敗,逸字多爾。觀其可讀者,知其爾耳。米芾元章,專治中令書,皆以意附會,解說成理,故似杜元凱《春秋》癖耶。”黃所稱“秦漢篆筆”,實際上指中鋒用筆,《閣帖》中尚能看到,而《真賞齋帖》忠于原作,秦漢篆筆表現得更加明顯。此外,因《真賞齋帖》系根據墨跡本上石,“奉”后“別悵”二字猶見痕跡。但《閣帖》中將“別悵”兩字挖去了,黃庭堅看到的即是刪節本,導致文意不通,黃伯思跋說:“云:‘昨遂不奉,恨深’,此近世人語,非子敬書。”可見刻本清晰,方可消解誤讀。

(三)從裝裱方式、印記看原作真偽。

在墨跡本上往往保留有裝裱方式、收藏印鑒等種種痕跡,從中可獲知作品的傳承信息。在《真賞齋帖》上石時,保留了原作上的大部分印記。

例如《袁生帖》,《大觀錄》對其裝池外觀描述甚詳:“冷金箋本。高八寸、闊三寸,草書二十五字。宣和收藏月白絹,簽金書晉王羲之袁生帖七字。宸翰之精,璽寶之艷,當為第一。黃絹隔水右邊鈐宣和雙龍璽二。本身左邊鈐政和、宣和連章璽二,后壓內府圖書之印,末有真賞瓢章,華夏藏印。卷首宋刻絲仙山樓閣綺裝裹。”北宋宣和時期,御府所藏書作名畫經鑒定為真跡后,會鈐蓋“宣和”“內府圖書”以及雙龍印等收藏章,故此帖曾入宣和御府無疑。文徵明跋中說:“右《袁生帖》,曾入宣和御府,即《書譜》所載者,《淳化閣帖》第六卷亦載此帖,是又曾入太宗御府,而黃長睿《閣帖考》嘗致疑于此。然閣本較此,微有不同。不知當時臨摹失真,或淳化所收別是一本,皆不可知。而此帖八璽爛然,其后贉紙及內府圖書之印,皆宣和裝池故物。”黃伯思致疑此帖,他曾說:“予言《淳化法帖》中有南唐人一手偽帖頗多……今秘閣有數匣尚存,皆澄心堂紙書,分明題曰仿書,不作傳摹與真跡。而當時侍書王著編匯殊不曉,特取名以入錄,故與真跡混淆,卻多有好帖不入,殊可惜也。予《法帖正誤》中論之甚詳。”而文徵明認為,《袁生帖》宣和裝裱方式確定無疑,因此是經過宋內府鑒定的真跡,其墨跡本的流傳路線清楚,故定為真跡當不成問題。

但有時收藏印記也反而會對真偽的鑒定起到干擾作用。《薦季直表》上的印記就相對復雜一些。莊希祖先生這樣描述:“上有貞觀、淳化、大觀、宣和三希堂等印記和宋米芾、賈似道、元陸行直、高士奇印鑒,后有陸行直、吳寬、文徵明等題跋。明朝時為華夏所藏,并將其刻入《真賞齋帖》。”然而《薦季直表》之所以被認為是真跡,并不因為上面有“貞觀”“淳化”“大觀”“宣和”這些內府藏印,恰恰相反,明人孫鑛已明確指出:“若‘貞觀’、‘淳化’、‘宣和’、‘大觀’四印,則的為偽作無疑。且陸跋止稱有河東薛紹彭印章,則此外諸印皆至正以后所增耳,蛇足又豈獨一顛哉!”元代陸行直在這幅作品上看到了唐代薛紹彭的印,記錄下來,說明其流傳有諸。他本人即是書畫鑒定家,如果幅上另有其他唐、宋御府的鑒藏印他絕不會視而不見,也絕對會在跋中指出。而孫鑛在明知幅上的收藏印鑒是偽作的情況下,仍然能憑借對墨跡書風本身的目鑒,確定《薦季直表》為真跡,這體現出其極為高超的鑒賞能力。

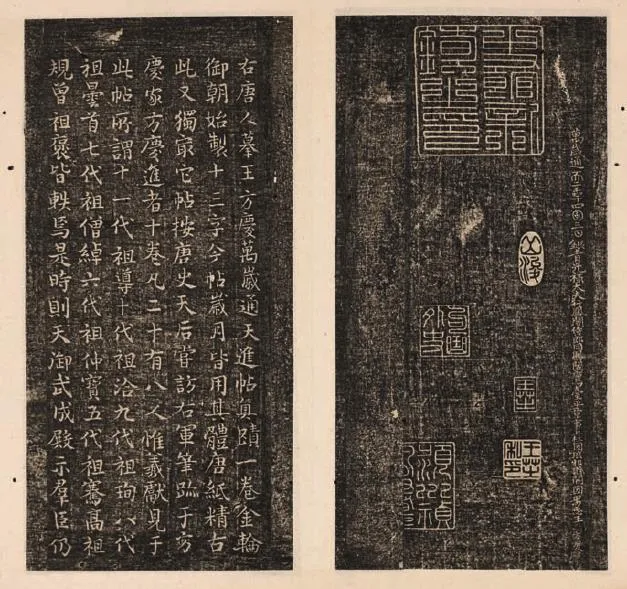

墨跡本在傳承過程中往往會出現部分損毀和亡佚,需要進行重新裝裱,細心的鑒賞家會由此發現其中的絲毫變化。如唐摹本《萬歲通天帖》,是最接近原作的墨跡本。宋人岳珂在跋中這樣敘述:“按唐史,天后嘗訪右軍筆跡于方慶家,方慶進者十卷凡二十有八人。惟羲獻見于此帖。所謂十一代祖導、十代祖洽、九代祖珣、八代祖曇首、七代祖僧綽、六代祖仲寶、五代祖騫、高祖規、曾祖褒皆佚焉。”(圖16)亡佚數量既多,難免要重裱。重裝時需將原有的裝裱拆開、割拼,結果卻造成各帖順序的顛倒。華夏《真賞齋帖》中所保留的順序,乃是該帖在明代時的裝裱順序,已與其原始次序不同,將王慈《翁尊體帖》誤置于王僧虔《王琰帖》之后、王慈《柏酒帖》之前,使之成為了失名的一帖。該帖入藏清宮后,又曾因故重組。清內府無法辨識這一失名之帖的正確位置,將《翁尊體帖》誤置于王薈《癤腫帖》之后,此即現存遼博之墨跡本的順序。不過,明代文徵明曾憑借自己的鑒定專業知識,曾準確地將原帖中被放錯的《翁尊體帖》調整到了王慈的《汝比帖》之后,與南宋《寶真齋法書贊》中記載的原始次序完全相符。因此,文徵明《停云館帖》中所刻《萬歲通天帖》的順序與《真賞齋帖》不同。后世啟功先生又根據岳珂題跋所記與是帖的書法風格,判斷此帖為王慈書。在這整個次序辨別的過程中,《真賞齋帖》無疑是十分重要的一環,它使后人對墨跡本的歷次裝裱情況有了一個清楚的認識,并可據此推斷出現存墨跡本排列順序出錯的緣由。

注釋:

①崔爾平選編、點校《歷代書法論文選續編》,上海書畫出版社,1993年版,第302頁。

圖16 岳珂跋《萬歲通天帖》

②容庚《叢帖目(一)》,中華書局1980年版,第219頁。本人認為《真賞齋帖》的勾摹者為其刻工章簡甫,而并非文徵明父子,已有《〈真賞齋帖〉鉤摹者再考》專文論述,此處不贅。

③(元)陳繹曾《翰林要訣》,《歷代書法論文選》,上海書畫出版社,1997年版,第492頁。

④黃惇《中國書法史·元明卷》,江蘇教育出版社,2001年版,第452-453頁。

⑤黃惇《中國書法史·元明卷》,江蘇教育出版社,2001年版,第454頁。

⑥(明)孫鑛《書畫跋跋》,崔爾平選編點校《歷代書法論文選續編》,上海書畫出版社,1993年版,第239頁。

⑦盧輔圣主編《中國書畫全書》(八),上海書畫出版社,1994年版,第137頁。

⑧徐震堮《世說新語校箋》上,中華書局,1984年版,第145頁。

⑨王玉池《王羲之》,紫禁城出版社1991年版,第35頁。⑩王玉池《王獻之的書法藝術》,北京體育大學出版社,2002年版,第41頁。