洸洋自恣快吾志

汪立夏

有國學研究者指出,莊子以前的中國人生哲學,更多的屬于道德人生的范圍,而《莊子》出,則開始了藝術人生的領域,人生哲學因此而更加充實、豐滿和燦爛。

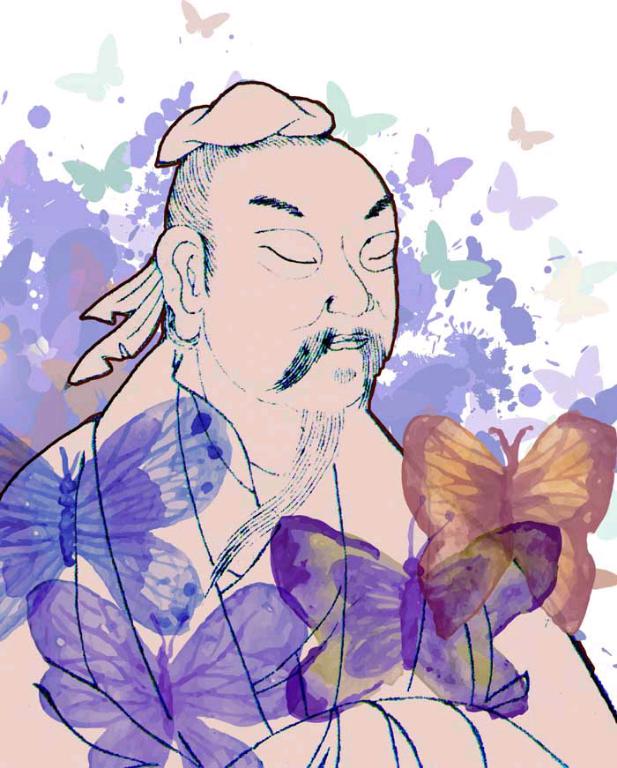

大家都知道莊周夢蝶的故事,說的是莊子夢見蝴蝶而不知誰乃莊子誰謂蝴蝶,惟有萬物平等而齊物,方有人生之逍遙。大家耳熟能詳的中國古代凄美的愛情故事《梁山伯與祝英臺》最后的化蝶,總是讓我念想起莊子的蝶夢,激發起對莊子的景仰和無比向往。

道德相對而言要嚴肅點,要么是仁義,要么是孝親,給人的感覺是溫文爾雅有余,可鮮活靈動不足,因而當藝術化的《莊子》一經問世,的確令人耳目一新、心曠神怡。就像《逍遙游》開篇就是北冥的“鯤之大不知其幾千里也”,化為鵬“怒而飛,其翼若垂天之云”,“徙于南冥也,水擊三千里,摶扶搖而上者九萬里。”就算是科技發達、網絡便捷的今天,恐怕也沒如此這般、這般如此的創意和想象。

以莊子一介底層漆園吏的身份,卻謝辭國君邀其在世間看來是莫大的恩典相位,不由得令人對他刮目相看、起敬有加。查遍史書記載,對莊子算得上是吝嗇有加,只在《史記》中有條200余字的微博式的記載,其意甚明。

《史記·老莊申韓列傳》記載:“莊子者,蒙人也,名周。周嘗為蒙漆園吏。與梁惠王、齊宣王同時。其學無所不窺,然其要本歸于老子之言。故其著書十余萬言,大抵率寓言也。作《漁父》、《盜跖》、《胠篋》以詆訿孔子之徒,以明老子之術。《畏累虛》、《亢桑子》之屬皆空語無事實。然善屬書離辭,指事類情,用剽剝儒、墨,雖當世宿學,不能自解免也。其言洸洋自恣以適己,故自王公大人不能器之。楚威王聞莊周賢,使使厚幣迎之,許以為相。莊周笑謂楚使者曰:‘千金,重利;卿相,尊位也。子獨不見郊祭之犧牛乎?養食之數歲,衣以文繡,以入太廟。當是之時,雖欲為孤豚,豈可得乎?子亟去,無污我!我寧游戲污瀆之中自快,無為有國者所羈,終身不仕,以快吾志焉!”

不管史載文字是多是少,如果沒有真材實料、干貨鮮果,就算記載的文字再多,那又有何用呢?好在莊子有《莊子》,有《莊子》就足夠了。鯤鵬至大,夢蝶物化,養生之主,無為誠樂,德充應帝,七竅渾沌,風兮之嘆,都是永遠無法復制和模仿的藝術和文化瑰寶,散發著迷人的氣息和芬芳。

一篇篇寓言在他的筆下,總是在你意想不到的角度上推出,在你反差巨大的比較中用墨,在你反復沖撞的磨合里凝練。像《養生主》《應帝王》等篇章中,每篇都是超過5、6個寓言,連珠炮式地推進、遞進,最后收官點晴,令人目眩神迷、嘆為觀止。

大家都熟悉的庖丁解牛的故事,描寫庖丁解牛時“合于桑林之舞,乃中經首之會”的嫻熟技藝,讓人們忘記這是血腥的宰殺,似乎是在欣賞庖丁的藝術表演;看到那屠宰十百數千頭牛、用了幾十年的刀鋒芒依舊,沒有絲毫缺損,如同似未使用過的一樣,“刀刃若新發于硎”,讓人簡直不敢相信;聽庖丁解牛的體會感受,以無間入有間的實際解讀“緣督以為經”的道理,簡直就是一篇優美的養生美篇。難怪文惠君要說:“善哉!吾聞庖丁之言,得養生焉。”

都說老子無為,莊子逍遙,認為他們消極避世、無所作為。其實,莊子還是關心民瘼、關注社會的,只不過藝術家表達的方式不一,作為的途徑有異,看他筆下的許多人物,都是來自社會底層的匠人、藝人,說明藝術來自生活。莊子對當時混亂的世事極為不滿,也渴望盛世太平、有徳人間,這從孔子的鳳兮之嘆中可見一斑。楚國狂人接輿在孔子門前唱道:鳳兮鳳兮,何如德之衰也。來世不可待,往世不可追也。他以鳳凰比喻嘲笑孔子的生不逢時,“方今之時,僅免刑焉”,還談什么“臨人以德”,“畫地而趨”呢!

狂人自有狂人的風格,不可以常人視之,盡管接輿極盡嘲諷挖苦,可他心里還是對孔子明知其不可為而為之的精神追求表達了敬意和向往,所謂“人皆知有用之用,而莫知無用之用也。”