全球價值鏈模式、當地治理水平及其對企業(yè)升級影響的實證研究

宋 耘 王 婕

全球價值鏈模式、當地治理水平及其對企業(yè)升級影響的實證研究

宋 耘 王 婕

社會網絡對企業(yè)價值提升有基礎性作用。2008年世界金融危機以來,經濟全球化出現(xiàn)新的變化與發(fā)展,嵌入全球價值鏈(GVC)模式和當地治理水平將對中國企業(yè)升級產生重要影響。在文獻研究的基礎上,以嵌入全球價值鏈的廣東企業(yè)作為樣本,通過實證研究考察當地治理水平對全球價值鏈嵌入模式的影響以及當地治理水平和全球價值鏈嵌入模式對企業(yè)升級的影響。研究發(fā)現(xiàn):當地標準化組織的水平越高,全球價值鏈越可能表現(xiàn)為模塊型治理模式;縱向關系治理水平越高,全球價值鏈越可能表現(xiàn)為市場型治理模式。當地創(chuàng)新系統(tǒng)和縱向關系治理對企業(yè)升級績效存在正向影響,而橫向關系治理對企業(yè)升級績效的影響不顯著。在不同的全球價值鏈治理模式下,企業(yè)過程升級、產品升級和功能升級的水平表現(xiàn)出不同的特征。

全球價值鏈治理; 當地治理; 企業(yè)升級; 實證研究

一 引 言

通訊技術的發(fā)展和運輸成本的下降使得離岸生產成為可能,國際分工因此從行業(yè)間分工轉變?yōu)樾袠I(yè)內分工。中國大量制造型企業(yè)進入到跨國公司主導的全球價值鏈(Global Value Chain,GVC)中,從事加工裝配等勞動密集型的生產活動。在GVC國際分工體系中的深度融入使中國制造業(yè)快速發(fā)展(Gereffi和Lee,2012)[1]。然而,要素稟賦在國際生產布局中的重要作用決定了中國企業(yè)的初始嵌入位置大多在勞動密集型的低增值環(huán)節(jié),隨著越來越多的發(fā)展中國家加入國際分工體系和中國要素價格的上升,中國企業(yè)面臨的競爭加劇,增值水平下滑(王嵐和李宏艷,2015)[2]。升級因此成為中國企業(yè)的不二選擇。

嵌入GVC對中國企業(yè)的升級努力會產生怎樣的影響?是起阻礙作用,還是促進作用?中國企業(yè)是被牢牢鎖定在價值鏈的低端環(huán)節(jié),還是可以順利實現(xiàn)在價值鏈中地位的提升?同樣是加入全球垂直分工體系,眾多國家的實踐得出了完全不同的結果。韓國、新加坡和中國臺灣等國家和地區(qū)的企業(yè)順利實現(xiàn)了在全球垂直分工鏈條上的爬升,甚至跳出了由歐美跨國公司主導的價值鏈,打造出由自己擔任旗艦企業(yè)行使管理職權的新的全球價值鏈。而拉美國家的企業(yè)卻長期停留在為發(fā)達國家企業(yè)打工的階段,技術能力提升緩慢,在價值鏈中的位置固化,陷入所謂的“拉美陷阱”。這一現(xiàn)象引發(fā)了學者們的思考。首先,如果加入GVC本身并不是影響企業(yè)升級績效的決定因素,那么,GVC治理模式是否構成關鍵影響?有必要對當地企業(yè)加入的GVC類型進行考察。其次,當地治理水平是否也影響了嵌入GVC中的當地企業(yè)的升級呢?在理論研究方面,關于全球垂直分工與中國企業(yè)的價值鏈地位方面的文獻較少,且以理論分析和行業(yè)案例研究為主,實證研究相當匱乏。為此,本文以嵌入GVC的廣東省制造型企業(yè)為研究對象,采用實證研究方法,試圖回答以下三個問題:1、當地企業(yè)的升級績效是否與其嵌入GVC的治理模式有關? 2、當地治理水平是否構成影響嵌入GVC的當地企業(yè)升級水平的關鍵因素?3、當地治理水平是否影響GVC的治理模式?

二 文獻回顧與理論假設

(一)全球價值鏈治理模式與企業(yè)升級的關系

全球價值鏈治理的概念最早由Gereffi(2001)[3]提出,并將其定義為價值鏈中的權力擁有者(旗艦企業(yè))對分散在各地的價值創(chuàng)造活動進行協(xié)調和組織的過程,旗艦企業(yè)通過自己建立的治理結構來決定發(fā)展中國家的企業(yè)能否進入國際市場,以及這些企業(yè)所能參與的活動。作為對產業(yè)內分工現(xiàn)象的高度理論概括,GVC理論受到了研究者的廣泛關注,并形成了較為豐富的研究成果。其中,以發(fā)展中國家的GVC治理與升級之間關系為研究重點的文獻可以分為兩個學派:國際主義學派(以Gereffi為代表)與產業(yè)學派(以Humphrey和Schmitz為代表)(Morrison et al.,2008)[4],國際主義學派利用行業(yè)層面數據和貿易數據,對發(fā)展中國家的產業(yè)升級現(xiàn)象進行宏觀分析,其研究關注點在勞動力的國際分配、雙邊/多邊貿易以及FDI的作用等。產業(yè)學派則建立了基于微觀的分析框架,主要采用案例研究方法,關注行業(yè)和集群的發(fā)展。

產業(yè)學派的研究大都承認在價值鏈傳播中存在一些束縛知識的因素,并對治理模式產生影響。這些研究常常提到阻礙因素的存在,如在買方驅動關系中出現(xiàn)的權力不對稱 (Kaplinsky和Morris, 2001)[5],認為價值鏈的成員企業(yè)在很多方面都依賴于旗艦企業(yè)來制定自己的戰(zhàn)略。GVC治理結構決定了當地廠商如何參與到價值鏈所產生的租金的分配中(Kishimoto, 2004)[6]。Kosacoff(2008)[7]認為,代工高附加值的產品能促進企業(yè)技術能力的發(fā)展,從而獲得某些市場勢力,實現(xiàn)企業(yè)升級。但也有觀點認為,在這一升級過程中存在明顯的阻礙因素。GVC由旗艦企業(yè)主導,他們不會愿意向代工企業(yè)轉移知識(Morrison et al.,2008)[4]。實際上,GVC系統(tǒng)的治理是唯一能決定把制造環(huán)節(jié)的特定任務安排在哪里的因素。特別是受制型價值鏈,以供應商的低能力和非常復雜的制造說明書為特征,旗艦企業(yè)專注于研發(fā)活動,并控制了市場進入(Gereffi,2005)[8]。符瑛(2016)[9]對我國部分沿海發(fā)達省份和中部地區(qū)的產業(yè)集群的研究發(fā)現(xiàn),F(xiàn)DI強度對產業(yè)集群在GVC視角下的升級存在顯著的負向影響,我國企業(yè)難以借助外國旗艦企業(yè)的技術溢出實現(xiàn)全球價值鏈上的地位提升。

本文參照Gereffi(2005)[8]的研究,將GVC治理模式分為四種,并分別定義如下:(1)市場型治理模式:產品和交易簡單,交易的可編碼性高,主要根據產品規(guī)格和價格進行交易,雙方無須過多協(xié)調,供應商能力強,可獨立制造產品,資產專用性程度低,雙方轉換交易伙伴的成本低。(2)關系型治理模式:交易的復雜程度高,雙方經常需要面對面交流,供應商的能力較強,買賣雙方相互依賴,轉換交易伙伴的成本較高。(3)模塊型治理模式:產品復雜、結構模塊化,交易可編碼程度較高,但交易復雜程度的提高使得交易雙方在產品的規(guī)格、價格、生產方面需要較多的交流,供應商有能力提供全包或模塊產品,資產的專用性程度較高,但買賣雙方的交易主體的數量都較多,所以轉換交易伙伴的成本比較低。(4)受制型治理模式:交易的可編碼程度高,供應商能力較低,需要買方企業(yè)提供大量的幫助和技術支持,因此對買方企業(yè)的依賴程度高,資產專用性程度高,轉換交易伙伴的成本較高。

本研究認為,旗艦企業(yè)之所以對GVC進行監(jiān)控和指導,是因為供應商的失敗會對旗艦企業(yè)造成損失。基于質量、反應時間和配送可靠性等非價格競爭因素的日益重要,以及對安全和標準日益增加的關注,使得旗艦企業(yè)更容易因為供應商的績效弱點而受到攻擊。因此,旗艦企業(yè)向供應商轉移知識,不是為了幫助供應商進行創(chuàng)新,而是為了讓其有能力滿足更復雜市場的需求。供應商的過程升級和產品升級符合旗艦企業(yè)的利益,常常得到旗艦企業(yè)的支持,但供應商的功能升級會令其成為旗艦企業(yè)的潛在競爭對手,后者非但不會提供支持,反而會通過多種方式設置障礙,阻止供應商向研發(fā)和品牌環(huán)節(jié)的攀升。支持和阻礙作用的大小與旗艦企業(yè)對供應商的控制程度有關,由于不同的價值鏈治理模式下網絡權力的分布均衡性有明顯差別,旗艦企業(yè)的控制程度不同,因此,對代工企業(yè)的升級績效存在不同影響。

基于此,本文提出下述研究假設:

假設1:不同的GVC治理模式下當地企業(yè)的升級水平存在顯著差異。

假設1a:不同的GVC治理模式下當地企業(yè)的過程升級水平存在顯著差異。

假設1b:不同的GVC治理模式下當地企業(yè)的產品升級水平存在顯著差異。

假設1c:不同的GVC治理模式下當地企業(yè)的功能升級水平存在顯著差異。

(二)當地治理與企業(yè)升級績效的關系

Humphrey和Schmitz(2000)[10]明確提出了當地治理的概念,并將其分為私人治理、公共治理,以及混合治理。私人治理以當地企業(yè)聯(lián)盟和中心輻射式集群的形式存在,公共治理的主體是當地政府部門,而混合治理指的是當地和區(qū)域政策網絡。集群方面的研究文獻很強調緘默知識的地域內生性和集群內企業(yè)之間緊密交往的重要性(Storper,1995)[11],這構成了當地治理的兩個重要內容:當地創(chuàng)新系統(tǒng)治理與關系治理。

在當地創(chuàng)新系統(tǒng)中,技術政策與技術組織對企業(yè)升級績效有著直接的影響。技術政策主要涉及政府對當地研發(fā)和培訓的態(tài)度和刺激力度(Dyer和Hatch, 2006)[12];技術組織則指諸如質量、標準、檢測、公共研究機構和技術培訓等機構(Buvik和John,2013)[13]。這些機構提供的很多服務是技術方面重要的公共物品。公共研究機構和大學從事基礎研究,雖然不會在短期內產出商業(yè)成果,但為企業(yè)提供了創(chuàng)新的長期知識基礎(Saxenian和Hsu, 2001)[14]。質量、標準機構為企業(yè)提供了就技術問題進行溝通的基礎框架和行業(yè)可參考的基本測量標準(Baum et al.,2000)[15]。標準對行業(yè)內和行業(yè)間的技術擴散起著重要作用。在發(fā)展中國家,標準組織可以通過鼓勵和幫助企業(yè)了解和應用新標準,從而在行業(yè)內散布最佳實踐,促進供應商能力的提高。廣泛的服務幫助中小企業(yè)克服信息、技術、設備等方面的障礙(Tsai和Wang, 2005)[16]。在不連續(xù)的升級中,當地創(chuàng)新系統(tǒng)起著重要作用(Hess和Yeung, 2006)[17]。

關系治理是當地治理中的另一重要內容。資金不足、產品-市場知識欠缺、分銷渠道有限等都可能成為企業(yè)升級的障礙,通過發(fā)展企業(yè)間關系獲得外部資源是克服這些障礙的有效途徑(Eng和Spickett-Jones,2009)[18]。資源基礎理論被用于解釋建立企業(yè)間關系所帶來的利益,包括有形和無形的互補資源(Peteraf, 1993)[19],企業(yè)間的資源聯(lián)合、資源分享和學習(Eng,2005)[20]。對企業(yè)間關系進一步的研究發(fā)現(xiàn),企業(yè)間的關系專用性資產難以模仿和轉移(Dyer和Hatch, 2006)[12],這解釋了功能升級過程中營銷能力開發(fā)的困難。已有研究強調縱向關系的重要性,認為縱向合作關系是企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的重要資源(Ulaga和Eggert,2006)[21]。企業(yè)與關鍵客戶建立良好關系能為企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)優(yōu)勢(Palmatier et al.,2013)[22]。企業(yè)與供應商和用戶組成的技術創(chuàng)新網絡對新穎程度高的產品創(chuàng)新非常重要(Nieto和Santamaría,2007)[23]。集群方面的研究則表明,可以通過聯(lián)合行動來動員當地資源。企業(yè)間合作與競爭的橫向關系能刺激快速成長和創(chuàng)新(Baum et al.,2000)[15],且有利于快速動員稀缺能力。企業(yè)間的學習以及外部關系的發(fā)展與升級相聯(lián)系(Eng, 2005)[20]。

本研究認為,當地治理對當地企業(yè)升級績效有著重要影響。由于創(chuàng)新系統(tǒng)包括所有有利于提高當地企業(yè)能力的機構和組織,因此,有效的當地創(chuàng)新系統(tǒng)對當地企業(yè)的升級具有積極作用。從企業(yè)間關系來看,上下游企業(yè)之間的合作有利于分享互補性知識,而與競爭對手之間的合作則有助于企業(yè)聯(lián)合異質資源,采取聯(lián)合行動,克服在升級過程中可能存在的資源約束。

因此,提出下述研究假設:

假設2:當地治理對企業(yè)的升級績效存在顯著的正向影響。

假設2a:當地創(chuàng)新系統(tǒng)對企業(yè)升級績效具有正向影響。

假設2b:橫向關系治理對企業(yè)升級績效具有正向影響。

假設2c:縱向關系治理對企業(yè)升級績效具有正向影響。

(三)當地治理對全球價值鏈治理模式的影響

當地治理水平是否會對GVC治理模式產生影響?現(xiàn)有研究沒有直接回答這一問題。但圍繞著相關問題,有一些觀點可供借鑒。研究指出,旗艦企業(yè)必須在低制造成本與高交易成本之間進行權衡。交易的復雜性是GVC治理模式的決定因素之一。一個國家的制度框架影響了交易的復雜性(Altenburg, 2006)[24]。標準能降低交易成本和買賣雙方間的信息不對稱,并因此降低質量和技術上的不確定性。一個國家的標準和測量組織越好,就越容易處理復雜交易,旗艦企業(yè)也就越容易治理當地關系網絡(Katz,2006)[25]。也就是說,作為當地創(chuàng)新系統(tǒng)重要構成要素的標準化組織有助于降低交易復雜性(Navas-Aleman,2006)[26],并提高企業(yè)處理復雜交易的能力(Guerrieri,2001)[27]。縱向關系治理能力有助于降低旗艦企業(yè)感覺到的交易成本。縱向關系治理能力強的企業(yè)善于處理與旗艦企業(yè)的關系,可能更積極主動地與旗艦企業(yè)合作(田慶鋒和張芳,2013)[28],在承擔旗艦企業(yè)非核心業(yè)務的同時,可能更有效地獲得相應的知識、技術和管理經驗(Feenstra,1998)[29],進而對自己的技術和知識進行再創(chuàng)造,使處理復雜交易的能力得到提高(劉昌年等,2015)[30]。交易復雜性降低和企業(yè)處理復雜交易的能力提高,都可能使GVC朝著權力分配更均等的治理模式轉變。基于此,提出下述研究假設:

假設3:當地創(chuàng)新系統(tǒng)中的標準化組織的發(fā)達程度對GVC治理模式存在顯著影響。

假設4:縱向關系治理對GVC治理模式存在顯著影響。

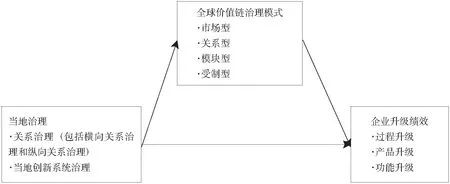

總結上述分析,本文提出理論框架如下:

圖1 研究框架

三 研究設計

(一)變量衡量

1.關鍵變量

(1)全球價值鏈治理:本文借鑒Humphrey和Schmitz(2002)[31]、Gereffi(2005)[8]對全球價值鏈治理模式的分類和界定,采用分類變量進行衡量,將全球價值鏈治理模式分為市場型、關系型、模塊型和受制型四種類型。

(2)當地治理:結合Humphrey和Schmitz(2000)[10]對當地治理的研究、Cooke(1996)[32]和Autio(1998)[33]對區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng)的研究,以及鮑盛祥和陶文慶(2014)[34]對社會資本的研究,本文將當地治理劃分為兩個維度:當地關系治理(包括橫向關系治理、縱向關系治理)和當地創(chuàng)新系統(tǒng)治理,分別用2個、3個和9個題項來衡量。

(3)企業(yè)升級績效:采用學界普遍接受的做法,將企業(yè)升級分為過程升級、產品升級和功能升級,并借鑒毛蘊詩等(2010)[35]的研究,各用3個題項對三種類型的升級績效進行衡量。

2.控制變量

本文引入行業(yè)、企業(yè)壽命、企業(yè)所有權性質、企業(yè)規(guī)模、銷售收入、企業(yè)發(fā)展階段和海外銷售額占比作為控制變量,以控制行業(yè)、企業(yè)特征對研究結果的影響。其中,企業(yè)壽命定義為連續(xù)型變量,是企業(yè)從成立至2016年的時間長度;行業(yè)按照國民經濟行業(yè)分類與代碼定義為分類變量;海外銷售額占比是企業(yè)海外銷售額占其銷售總額的比例;企業(yè)所有權性質、企業(yè)規(guī)模、銷售收入和企業(yè)發(fā)展階段則為有序變量。

(二)數據來源與樣本特征

本研究首先在中山大學管理學院MBA學員中發(fā)放問卷,進行預調研,然后根據預調研的結果對問卷進行了調整,形成定稿。正式的問卷發(fā)放得到了廣州農商行、中國出口信用保險公司和廣州市荔灣區(qū)工會的支持,由3家單位代為發(fā)放問卷共415份,最后收回問卷301份,樣本回收率為73%,其中有效問卷207份,有效率為49.9%。嵌入全球價值鏈的樣本企業(yè)155家。其中,上市公司63家(40.65%);從所有制性質來看,國有企業(yè)21家(13.55%),民營企業(yè)77家(49.68%),合資企業(yè)57家(36.77%);從企業(yè)規(guī)模來看,資產總額小于4000萬元的有28家(18.06%),在4000萬元~4億元范圍內的有54家(34.84%),超過4億元的有73家(47.10%);樣本企業(yè)中,10.32%處于以OEM為主的階段,11.61%處于從OEM到ODM的階段,17.42%處于從OEM或ODM到OBM的階段,60.65%處于以OBM為主的階段。

四 實證分析

(一)信度、效度分析與量表修正

對量表的信度、效度檢驗采用SPSS軟件和AMOS軟件來進行。當地治理量表的α值為0.875,當地創(chuàng)新系統(tǒng)治理量表的α值為0.91,均大于0.7,說明量表的信度較高。公司治理量表、企業(yè)升級量表的KMO值都大于0.8(分別為0.851、0.860),且Bartlett球形度檢驗皆顯著(p=0<0.001),說明適合進行探索性因子分析。探索性因子分析結果顯示,當地治理被分為三個子維度:橫向關系治理、縱向關系治理、當地創(chuàng)新系統(tǒng)治理;企業(yè)升級也被分為三個子維度:過程升級、產品升級、功能升級。

接下來對兩個量表進行二階測量模型的檢驗。在當地治理量表中,根據系統(tǒng)的模型改善提示,刪除了當地創(chuàng)新系統(tǒng)治理量表中的3個題項,最終橫向關系治理2個題項,縱向關系治理2個題項,當地創(chuàng)新系統(tǒng)治理6個題項。二階測量模型的擬合結果如下:χ2/d.f.=2.08<3; NFI=0.93,NNFI=0.94,CFI=0.96,IFI=0.96,均大于0.9的理想水平,模型的擬合指標均達到可接受水平。企業(yè)升級量表二階測量模型的擬合結果如下:χ2/d.f.=1.61<3;NFI=0.97,NNFI=0.98,CFI=0.99,IFI=0.99,均大于0.9的理想水平,說明模型擬合情況良好。

(二)數據同源性檢驗

本文采用Podsakoff和Organ(1986)[36]提出的Harman單因子檢測法對研究樣本數據的同源偏差問題進行檢驗。該方法對問卷所有題項進行探索性因子分析,采用未旋轉時的第一主成分的因子載荷量反映CMV程度。本文將兩個量表的所有題項進行因子分析,提取出5個主成分,第一個成分因子載荷量占33.809%,未達總變異的50%,因此單一因子沒有解釋絕大部分的變異量,說明樣本數據的同源性偏差問題在本研究中并不明顯。

(三)變量描述性統(tǒng)計及相關性分析

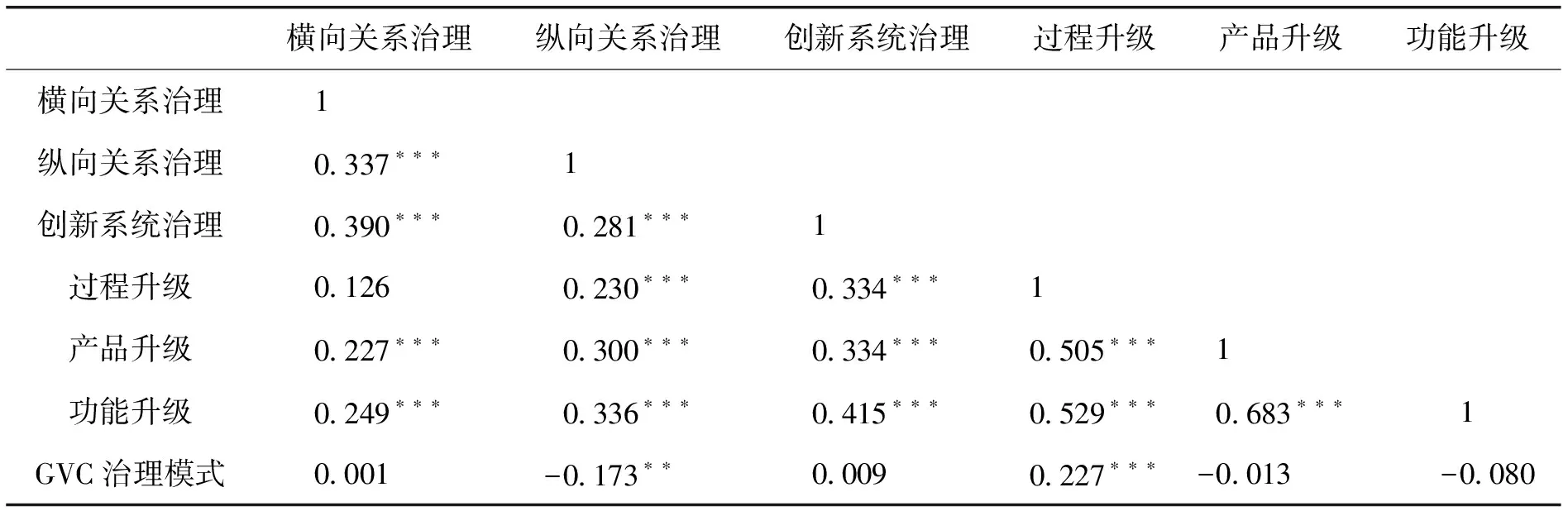

當地治理與企業(yè)升級績效的描述性統(tǒng)計結果如表1所示。量表均采用李科特七點量表,每個題項的最高得分為7。由表中數據發(fā)現(xiàn),橫向關系治理的均值為4.52,縱向關系治理的均值為5.22,創(chuàng)新系統(tǒng)治理的均值為3.9。顯然,創(chuàng)新系統(tǒng)治理的得分較低,而縱向關系治理的得分最高。在樣本中,GVC治理模式為市場型的占29%,模塊型的占29.7%,關系型的占24.5%,受制型的占16.8%。

表1 變量描述性統(tǒng)計分析

當地治理維度、GVC治理模式與企業(yè)升級績效的相關性如表2所示。相關系數顯示,除了橫向關系治理與過程升級績效之間的相關系數不顯著外,當地治理的二級維度與企業(yè)升級的二級維度變量之間普遍存在顯著的相關關系。而當地治理、企業(yè)升級與GVC治理模式之間,只有縱向關系治理和過程升級與GVC治理模式顯著相關。變量相關性分析的結果將為進一步檢驗變量之間的影響關系提供參考。

表2 變量的相關系數

注:***、**、*分別表示在p<0.001、p<0.01、p<0.05的水平下顯著。

(四)實證檢驗

1.GVC治理模式與企業(yè)升級績效之間的關系

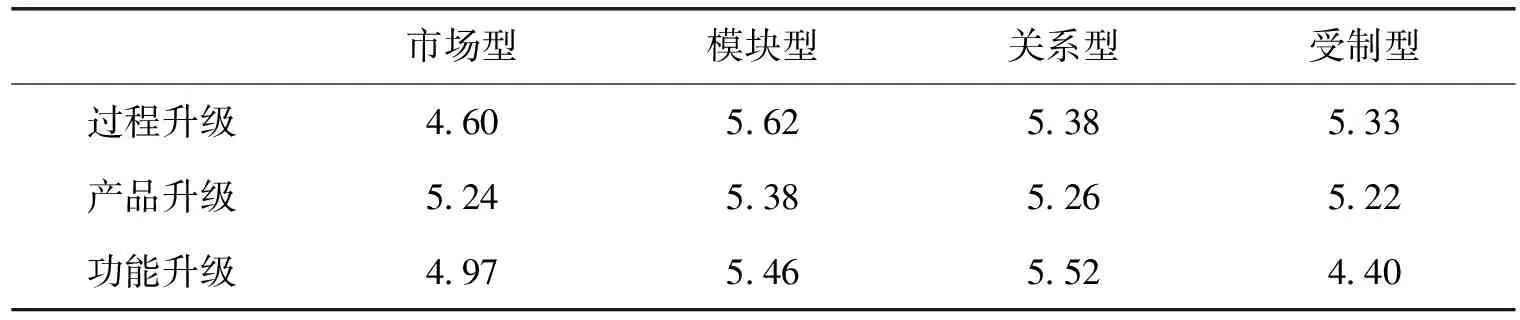

比較特定GVC治理模式下企業(yè)不同升級類型的均值(詳見表3)發(fā)現(xiàn),處于市場型價值鏈中的企業(yè)產品升級的水平高于功能升級和過程升級;模塊型價值鏈中的企業(yè)過程升級的水平最高,其次是功能升級;關系型價值鏈最有利于功能升級;受制型價值鏈中的企業(yè)功能升級的水平明顯低于過程升級和產品升級的水平。

表3 不同GVC治理模式下企業(yè)升級績效的均值

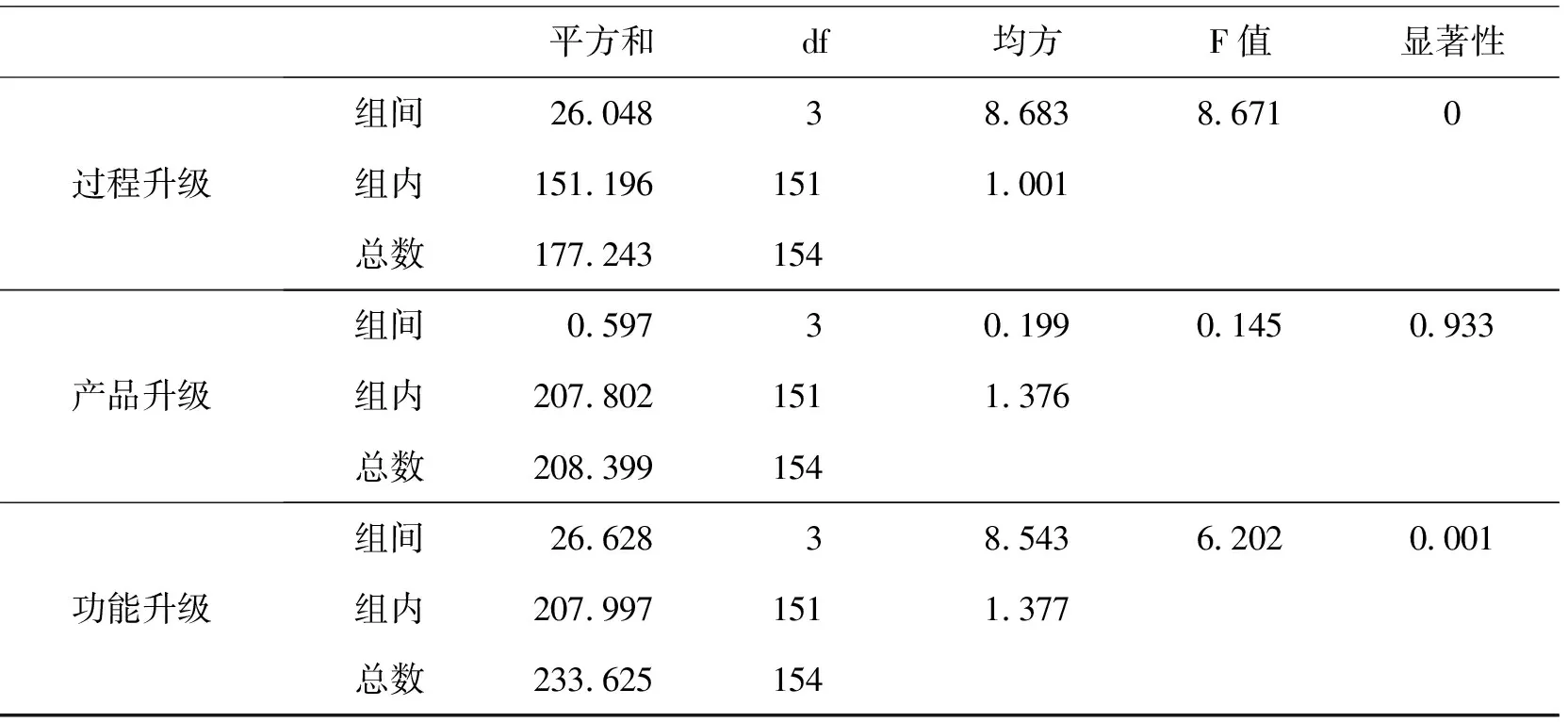

為了考察不同GVC治理模式下的特定升級水平是否存在顯著差異,采用單因素方差分析來檢驗(見表4)。 分析結果顯示,過程升級和功能升級的組間差異顯著,F(xiàn)值分別為8.671(p<0.001)和6.202(p<0.01),產品升級的組間差異不顯著。即不同的價值鏈治理模式對過程升級和功能升級的水平存在顯著影響。因此假設1a與假設1c通過檢驗,假設1b沒有得到驗證。

表4 全球價值鏈治理與企業(yè)升級水平的單因素方差分析

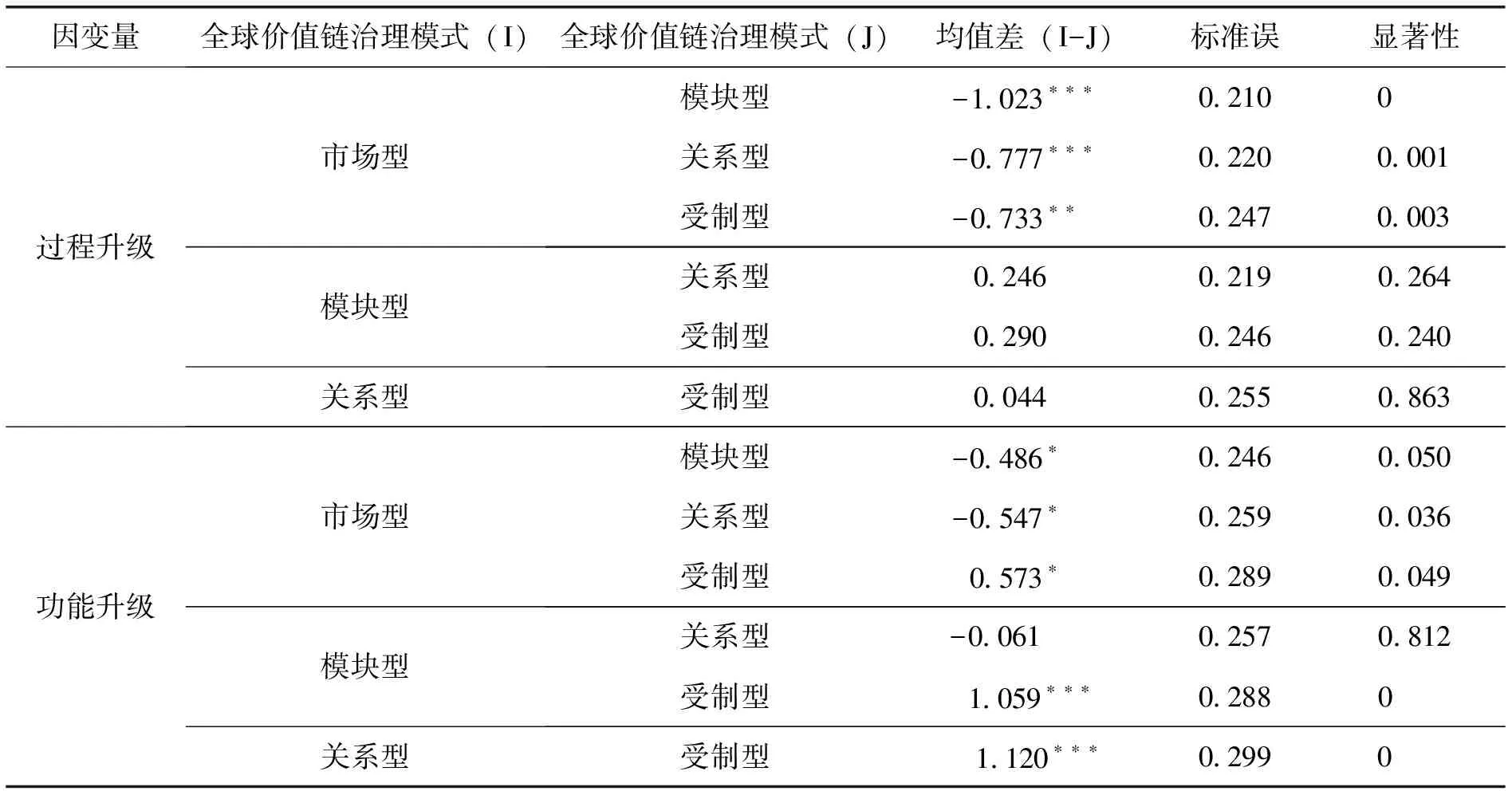

進一步采用LSD多重比較分析,探索過程升級和功能升級在哪些GVC治理模式下存在顯著差異(見表5)。結果顯示,市場型價值鏈中的企業(yè)過程升級水平顯著低于模塊型、關系型和受制型價值鏈中的企業(yè),均值差分別為-1.023(p<0.001)、-0.777(p<0.01)和-0.733(p<0.01)。但模塊型、關系型和受制型價值鏈中的企業(yè)過程升級水平不存在顯著差異。四種價值鏈中的企業(yè)在功能升級水平方面的差異表現(xiàn)出不同的特征。市場型價值鏈中的企業(yè)功能升級水平顯著低于模塊型和關系型價值鏈中的企業(yè),高于受制型價值鏈中的企業(yè),均值差分別為-0.486(p<0.05)、-0.547(p<0.05)和0.573(p<0.05)。模塊型價值鏈中的企業(yè)功能升級水平顯著高于受制型價值鏈中的企業(yè),二者的均值差為1.059(p<0.001)。關系型價值鏈中的企業(yè)功能升級水平也顯著高于受制型價值鏈中的企業(yè),二者的均值差為1.120(p<0.001)。模塊型價值鏈中的企業(yè)與關系型價值鏈中的企業(yè)在功能升級水平上沒有顯著差異。

表5 不同價值鏈治理模式下過程升級和功能升級的差異

注:***、**、*分別表示在p<0.001、p<0.01、p<0.05的水平下顯著。

2.當地治理與企業(yè)升級績效之間的關系

當地治理對企業(yè)升級績效影響的全模型如圖2所示。為了使圖更加清晰明了,企業(yè)規(guī)模等控制變量對因變量的影響路徑不在圖中具體標識。從模型的各項擬合指標來看,卡方與自由度之比為1.08,小于最佳判斷標準3;RMSEA為0.023,小于最佳判斷標準0.08;NFI、NNFI、CFI、IFI都大于0.9,表明模型擬合結果良好。

圖2 當地治理對企業(yè)升級績效影響的全模型檢驗

注:***、**分別表示在p<0.01、p<0.05的水平下顯著。

如圖2所示,縱向關系治理對過程升級、產品升級、功能升級影響的路徑系數分別為0.451、0.753、0.737 (p值均小于0.05);當地創(chuàng)新系統(tǒng)治理對過程升級、產品升級、功能升級影響的路徑系數分別為0.373、0.339、0.445(p值均小于0.01)。所有的路徑系數皆顯著,因此假設2a和假設2c得到驗證。而橫向關系治理對過程升級、產品升級、功能升級作用的路徑系數皆不顯著,假設2b沒有通過檢驗。橫向關系治理對企業(yè)升級影響不明顯的原因, 可能與橫向關系的不穩(wěn)定性有關。橫向戰(zhàn)略聯(lián)盟中的企業(yè)相互博弈,一旦有企業(yè)表現(xiàn)出機會主義行為, 合作就會瓦解(Brandenburger和Nalebuff,1996[37];Ahuja和Carley,1998[38])。因此,現(xiàn)實中很多橫向關系的企業(yè)都無法進行長期合作。從中國企業(yè)的實踐來看,同行業(yè)企業(yè)之間雖然既有競爭又有合作,但合作往往是暫時的,競爭關系明顯占據了主導地位,這導致橫向關系所強調的由競爭對手之間合作帶來的基礎技術知識的共享難以實現(xiàn)。

3.當地治理與全球價值鏈治理模式之間的關系

采用logistic回歸方程模型來驗證假設3和假設4,嘗試檢驗當地標準化組織治理和縱向關系治理是否對全球價值鏈的治理模式有影響。在logistic回歸模型中,以全球價值鏈治理模式作為因變量,將四類治理模式分別定義為虛擬變量(屬于該類型的定義為1,其余為0),因而得到四個分類變量;控制變量則包括:企業(yè)壽命、行業(yè)、企業(yè)所有權性質、企業(yè)規(guī)模、銷售總額、企業(yè)發(fā)展階段和海外銷售額占比。

表6 縱向關系治理與全球價值鏈治理模式的logistic回歸方程

注:***、**、*分別表示在p<0.01、p<0.05、p<0.1的水平下顯著。

觀察表6模型1-模型4發(fā)現(xiàn),當地標準化組織的發(fā)達程度對受制型、市場型和關系型全球價值鏈治理模式的影響不顯著,對模塊型全球價值鏈治理模式的影響顯著(β=0.225,p<0.01),即當地標準化組織越發(fā)達,全球價值鏈治理模式更可能表現(xiàn)為模塊型。因此,假設3得到部分驗證。由表2當地治理維度與全球價值鏈治理模式變量之間的相關系數可知,縱向關系治理與全球價值鏈治理模式相關。觀察表6模型5-模型8,縱向關系治理對市場型全球價值鏈治理模式具有顯著的影響(β=0.362,p<0.05),而對其他三種類型治理模式的影響不顯著。假設4在一定程度上得到了驗證。即在縱向關系治理有效時,企業(yè)在全球價值鏈上的嵌入模式更可能表現(xiàn)為市場型。

五 研究結論與啟示

1.企業(yè)升級績效受到GVC治理模式的影響,不同治理模式下企業(yè)過程升級、產品升級和功能升級的水平表現(xiàn)出不同的特征。比較特定價值鏈治理模式下的企業(yè)升級績效,發(fā)現(xiàn)市場型價值鏈中產品升級績效最高,模塊型和受制型價值鏈中過程升級績效最高,關系型價值鏈中功能升級績效最高。比較不同價值鏈治理模式下的企業(yè)升級績效,發(fā)現(xiàn)價值鏈治理模式對企業(yè)過程升級和功能升級的績效存在顯著影響。市場型價值鏈中的企業(yè),其過程升級的水平顯著低于受制型、模塊型和關系型價值鏈中的企業(yè)。這可能與旗艦企業(yè)提供的支持較少有關(Humphrey和Schmitz,2002)[31]。與其他三種治理模式相比,市場型價值鏈中的當地企業(yè)與旗艦企業(yè)的關系是較為疏遠的,這說明旗艦企業(yè)的參與對于當地企業(yè)的過程升級具有積極作用。這也驗證了之前研究中所得出的旗艦企業(yè)為了降低供應失敗的風險,會積極地向代工企業(yè)轉移過程技術的結論(Humphrey和Schmitz,2000)[10]。在功能升級水平上,受制型價值鏈中的企業(yè)顯著低于處于其他價值鏈中的企業(yè),說明受制型價值鏈中的代工企業(yè)被更牢固地鎖定在了制造環(huán)節(jié)。市場型價值鏈中的企業(yè)功能升級水平顯著低于模塊型和關系型價值鏈中的企業(yè),說明與旗艦企業(yè)建立較為平等的關系相比于保持疏遠關系而言更有利于功能升級。總的來看,旗艦企業(yè)非常樂意轉移與制造過程有關的知識,因此,與純市場關系相比,與旗艦企業(yè)建立更為密切的關系,有利于企業(yè)的過程升級。但就功能升級而言,則需要區(qū)分這種關系的性質。在代工企業(yè)完全被旗艦企業(yè)控制的情況下,功能升級會受到阻礙。但是嵌入到關系較為平等的價值鏈中會對代工企業(yè)的功能升級起到促進作用。

2.當地創(chuàng)新系統(tǒng)對企業(yè)升級績效存在顯著的正向影響。這一結論的現(xiàn)實意義可以從兩個不同的角度來解讀。從政府角度來看,要促進本地企業(yè)的轉型升級,政府需要積極發(fā)揮作用,營造一個良好的創(chuàng)新環(huán)境,包括向企業(yè)提供創(chuàng)新資金的支持、鼓勵產學研合作,以及促進當地研究機構和標準化組織、質量檢測機構等公共創(chuàng)新資源的發(fā)展。而從企業(yè)角度來看,如果立足于長遠發(fā)展,在選址時就不能只考慮成本因素,當地創(chuàng)新系統(tǒng)的發(fā)達程度也應該納入考慮的范疇。東三省提供了一個負面證據,2003年中央政府啟動“振興東北老工業(yè)基地”項目,在政策上向東三省大力傾斜,很多企業(yè)受優(yōu)惠政策吸引,到東三省投資,期望享受政策紅利。但由于當地創(chuàng)新系統(tǒng)基礎薄弱,且當地政府并不重視對企業(yè)提供創(chuàng)新支撐服務,導致企業(yè)生存困難,很多被迫選擇撤資,地方經濟也因此遭受重創(chuàng)。這是由地方政府忽視當地創(chuàng)新系統(tǒng)建設導致的雙輸惡果。

3.關系治理對企業(yè)升級績效的影響表現(xiàn)出不同特征。縱向關系治理對企業(yè)升級績效存在顯著的正向影響,而橫向關系治理對企業(yè)升級績效的影響則不顯著。這很符合中國情境下的企業(yè)實踐。在縱向產業(yè)鏈上,企業(yè)之間主要表現(xiàn)為合作關系,共同研發(fā)、知識共享是普遍做法。而在與競爭對手的交往中,一般難以建立起縱向關系中普遍存在的信任。由于橫向關系的主要特征是競爭,理論上所提及的成立共同的技術中心、在人力資本上進行共同投資等聯(lián)合行動往往難以實現(xiàn)。即便存在合作,合作中的企業(yè)個體博弈行為以及不穩(wěn)定性也導致合作關系產生的效果有限。以往研究對這一結論提供了支持。Callen et al.(2010)[39]對企業(yè)組建橫向戰(zhàn)略聯(lián)盟的盈利能力進行實證研究發(fā)現(xiàn),在短期內,大部分聯(lián)盟企業(yè)的盈利能力有所提高,但表現(xiàn)不穩(wěn)定;而從長期來看,除個別企業(yè)外,聯(lián)盟企業(yè)總體盈利能力并未得到提高。再者,Nieto和Santamaría (2007)[23]在分析不同類型合作網絡對產品創(chuàng)新的作用時也發(fā)現(xiàn),與競爭對手的合作會負向影響創(chuàng)新新穎性。因此,從提高升級績效的角度來看,企業(yè)應該把精力更多地放在縱向關系的建設和維護上。

4.當地治理對GVC治理模式存在一定的影響,具體表現(xiàn)在兩個方面:一是當地標準化組織的水平越高,全球價值鏈越可能表現(xiàn)為模塊型治理模式;二是縱向關系治理水平越高,全球價值鏈越可能表現(xiàn)為市場型治理模式。模塊型和市場型治理模式具有價值鏈權力分布較為均衡的共同特征,單個企業(yè)的權力在企業(yè)邊界外的交易中被大為削弱,這說明提高當地治理的水平有利于當地企業(yè)嵌入到權力分配更均等的全球價值鏈中。而且模塊化價值鏈正逐漸成為產業(yè)垂直分工的主導模式(Sturgeon,2003)[40],承擔不同環(huán)節(jié)任務的組織之間通過柔性契約連接,彼此協(xié)調,在分離的空間完成價值創(chuàng)造活動。在這一趨勢下,較高的當地治理水平將有利于當地企業(yè)牢固地嵌入到全球價值鏈中,減少被替代的風險。

本研究重點關注的是加入GVC且處于被治理狀態(tài)的制造型企業(yè)的升級情況,雖然這是我國大部分制造型企業(yè)所處的狀態(tài),但同時也需要看到,我國已有部分優(yōu)秀企業(yè)從GVC的被治理者轉變?yōu)橹卫碚撸瑯嫿俗约赫贾鲗У匚坏腉VC。這是企業(yè)升級的高級形態(tài)。這種轉變是如何實現(xiàn)的?對這一問題的回答有助于更好地理解中國優(yōu)秀企業(yè)的升級實踐,將成為后續(xù)研究拓展的方向。

[1] Gereffi, G., Lee, J.. Why the World Suddenly Cares About, Global Supply Chains[J].JournalofSupplyChainManagement, 2012, 48(3): 24-32.

[2] 王嵐, 李宏艷. 中國制造業(yè)融入全球價值鏈路徑研究——嵌入位置和增值能力的視角[J]. 中國工業(yè)經濟, 2015, (2): 76-88.

[3] Gereffi, G.. Governance in Global Value Chains[J].IdsBulletin, 2001, 32(3): 19-29. .

[4] Morrison, A., Pietrobelli, C., Rabellotti, R.. Global Value Chains and Technological Capabilities: A Framework to Study Learning and Innovation in Developing Countries[J].OxfordDevelopmentStudies, 2008, 36(1): 39-58.

[5] Kaplinsky, R., Morris, M.. A Handbook for Value Chain Research[R]. Report Prepared for IDRC, 2001.

[6] Kishimoto, C.. Clustering and Upgrading in Global Value Chains: The Taiwanese Personal Computer Industry[A]// In Schmitz, H.(ed.).LocalEnterprisesintheGlobalEconomy:IssuesofGovernanceandUpgrading[M]. Cheltenham: Elgar, 2004: 233- 264.

[7] Kosacoff, B.. Development of Technological Capabilities in an Extremely Volatile Economy. The Industrial Sector in Argentina[J].EstudiosYPerspectivas-OficinaDeLaCepalEnBuenosAires, 2008.

[8] Gereffi, G.. The Global Economy: Organization, Governance, and Development[A]//TheHandbookofEconomicSociology(2nd ed.)[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press and Russell Sage Foundation, 2005, 2: 160-182.

[9] 符瑛. 全球價值鏈視角下我國產業(yè)集群轉型升級影響因素研究[J]. 科學管理研究, 2016, 34(3): 56-59.

[10] Humphrey, J., Schmitz, H.. Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and Global Value Chain[R]. IDS Working Paper, Brighton, 2000.

[11] Storper, M.. The Resurgence of Regional Economies, Ten Years Later[J].EuropeanUrbanandRegionalStudies, 1995, 2(3): 191-221.

[12] Dyer, J. H., Hatch, N. W.. Relation-specific Capabilities and Barriers to Knowledge Transfers: Creating Advantage Through Network Relationships[J].StrategicManagementJournal, 2006, 27(8): 701-719.

[13] Buvik, A., John, G.. When Does Vertical Coordination Improve Industrial Purchasing Relationships?[J].JournalofMarketing, 2013, 64(4): 52-64.

[14] Saxenian, A., Hsu, J.. The Silicon Valley-Hsinchu Connection: Technical Communities and Industrial Upgrading[J].SocialScienceElectronicPublishing, 2001, 10(4): 893-920.

[15] Baum, J., Calabrese, T., Silverman, B.. Don’t Go It Alone: Alliance Composition and Startups’ Performance in Canadian Biotechnology[J].StrategicManagementJournal, 2000, 21(3): 267-294.

[16] Tsai, K. H., Wang, J. C.. Does R&D Performance Decline with Firm Size?——A Reexamination in Terms of Elasticity[J].ResearchPolicy, 2005, 34(6): 966-976.

[17] Hess, M., Yeung, W. C.. Whither Global Production Networks in Economic Geography? Past, Present and Future[J].Environment&PlanningA, 2006, 38(7): 1193-1204.

[18] Eng, T. Y., Spickett-Jones, J. G.. An Investigation of Marketing Capabilities and Upgrading Performance of Manufacturers in Mainland China and Hong Kong[J].JournalofWorldBusiness, 2009, 44(4): 463-475.

[19] Peteraf, M. A.. The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based View[J].StrategicManagementJournal, 1993, 14(3): 179-191.

[20] Eng, T. Y.. An Empirical Analysis of the Influence of Cross-relational Impacts of Strategy Analysis on Relationship Performance in a Business Network Context[J].JournalofStrategicMarketing, 2005, 13(3): 219-237.

[21] Ulaga, W., Eggert, A.. Value-based Differentiation in Business Relationships: Gaining and Sustaining Key Supplier Status[J].JournalofMarketing, 2006, 70(1): 119-136.

[22] Palmatier, R. W., Houston, M. B., Dant, R. P., et al.. Relationship Velocity: Toward a Theory of Relationship Dynamics[J].JournalofMarketing, 2013, 77(1): 13-30.

[23] Nieto, M. J., Santamaría, L.. The Importance of Diverse Collaborative Networks for the Novelty of Product Innovation[J].Technovation, 2007, 27(6-7): 367-377.

[24] Altenburg, T.. Governance Patterns in Value Chains and Their Development Impact[J].EuropeanJournalofDevelopmentResearch, 2006, 18(4): 498- 521.

[25] Katz, J. S.. Web Indicators for Complex Innovation Systems[J].ResearchPolicy, 2006, 35(1): 893-909.

[26] Navas-Aleman, L.. Opportunities and Obstacles for Industrial Upgrading of Brazilian Footwear and Furniture Firms: A Com-parison of Global and National Value Chains[D]. Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex, 2006.

[27] Guerrieri, P.. Models of Industrial Clusters’ Evolution and Changes in Technological Regimes[Z]. Cheltenham: Edward Elgar, 2001.

[28] 田慶鋒, 張芳. 本土代工企業(yè)知識轉移影響因素分析[J]. 軟科學, 2013, 27(12): 63-66.

[29] Feenstra, R. C.. Integration of Trade and Disintergration of Production in the Global Economy[J].JournalofEconomicPerspectives, 1998, 12(4): 31-50.

[30] 劉昌年, 馬志強, 張銀銀. 全球價值鏈下中小企業(yè)技術創(chuàng)新能力影響因素研究——基于文獻分析視角[J]. 科技進步與對策, 2015, 32(4): 57-61.

[31] Humphrey, J., Schmitz, H.. How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters? [J].RegionalStudies, 2002, 36(9): 1017-1027.

[32] Cooke. Regional Innovation System: An Evolutionary Approach, Regional Innovation System[A]// In Heidenreieh, H. P.. Regional Innovation System[C]. London: University of London Press, 1996.

[33] Autio, E.. Evaluation of RTD in Regional Systems of Innovation[J].EuropeanPlanningStudies, 1998, 6(2): 131-140.

[34] 鮑盛祥, 陶文慶. 外部社會資本對新創(chuàng)企業(yè)績效的影響研究——知識獲取的中介作用[J]. 工業(yè)技術經濟, 2014, (9): 144-152.

[35] 毛蘊詩. 重構全球價值鏈——中國企業(yè)升級理論與實踐[M]. 北京: 清華大學出版社, 2017: 5-62, 286-310.

[36] Podsakoff, P. M., Organ, D. W.. Self-reports in Organizational Research: Problems and Prospects[J].JournalofManagement:OfficialJournaloftheSouthernManagementAssociation, 1986, 12(4): 531-544.

[37] Brandenburger, A. M., Nalebuff, B. J..Co-opetition:ARevolutionMindsetthatCombinesCompetitionandCooperation:TheGameTheoryStrategyThat’sChangingtheGameofBusiness[M]. New York: Doubleday, 1996.

[38] Ahuja, M. K., Carley, K. M.. Network Structure in Virtual Organizations[J].JournalofComputer-MediatedCommunication, 1998, 3(4):741-757.

[39] Callen, J. L., Dan, S., Hope, O. K.. The Pricing of Conservative Accounting and the Measurement of Conservatism at the Firm-year Level[J].ReviewofAccountingStudies, 2010, 15(1): 145-178.

[40] Sturgeon, T. J.. What Really Goes on in Silicon Valley? Spatial Clustering and Dispersal in Modular Production Networks[J].JournalofEconomicGeography, 2003, 3(2): 199-225.

An Empirical Study of the Global Value Chains Governance and Local Governance Impact on the Enterprises Upgrading

SONG Yun WANG Jie

Social network has become more and more important for improving corporate value . After the world financial crisis of 2008, there are new changes and development in economic globalization. The mode of enterprise embedded in the global value chains (GVCs) and local governance will have important impact on Chinese enterprises upgrading. On the basis of the literature review, we studied Guangdong enterprises embedding in GVCs. Through the empirical research, we analyzed the impact of local governance on the GVCs embedded mode, the impact of the local governance and the GVCs embedded model on enterprises upgrading. The results showed that the higher governance level of local standardization organizations, the GVCs embedded model would be more likely to be module governance mode; the higher level of vertical relationship governance, the GVCs embedded model would be more likely to be the market-oriented governance mode. The local innovation system and the vertical relationship governance is positive related to the enterprises upgrading performance, and the horizontal relationship governance has no significant effects on the enterprises upgrading performance. In different types of GVCs embedded mode, the enterprises process upgrading, product upgrading and function upgrading had different characteristics.

global value chains governance; local governance; enterprises upgrading; empirical study

2017-03-23

教育部人文社會科學規(guī)劃基金項目“全球價值鏈治理、當地治理與企業(yè)能力建設——中國代工企業(yè)升級的內在機理研究”(項目編號:11YJA630105,項目主持人:宋耘)。

宋耘,管理學博士,中山大學管理學院副教授、碩士生導師,研究方向:企業(yè)升級、技術創(chuàng)新;王婕,中山大學管理學院企業(yè)管理專業(yè)博士研究生,研究方向:企業(yè)轉型升級、企業(yè)國際化。

F270

A

1674-8298(2017)03-0018-13

[責任編輯:鄭筱婷]

10.14007/j.cnki.cjpl.2017.03.002

方式]宋耘, 王婕. 全球價值鏈模式、 當地治理水平及其對企業(yè)升級影響的實證研究[J]. 產經評論, 2017, 8(3): 18-30.