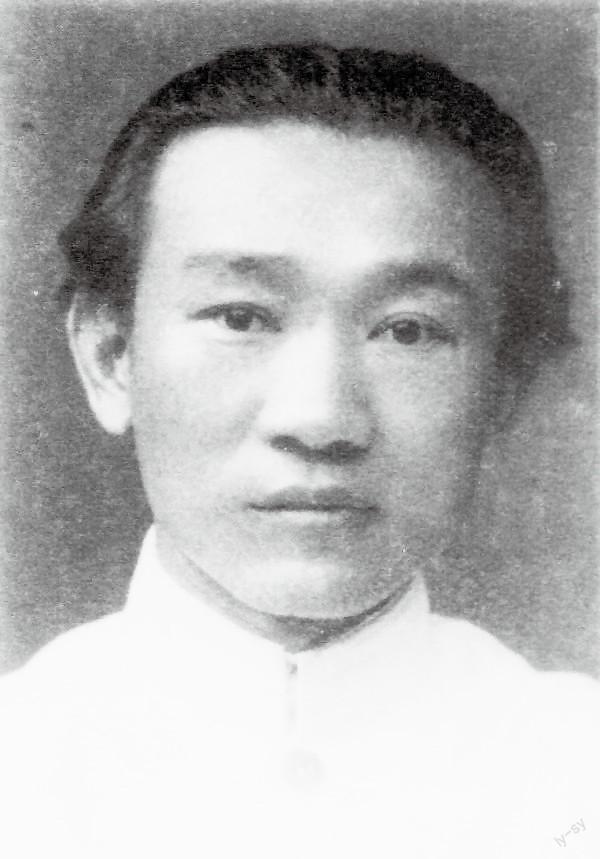

“好色之徒”林風眠是北大校長蔡元培最賞識的藝術家

南棠

林風眠曾自嘲是“好色之徒”,對東方女性之美情有獨鐘,他筆下的“蛇蝎美人”寧靜而神秘,有一種可望不可即的美;林風眠歷經一生坎坷卻又心懷浪漫,成為了中國現代美術史上,一座令人景仰的高山。

和許多只醉心于筆墨丹青的藝術家不同,林風眠從年輕時起便有著很強的社會責任感和理想,他曾在《致全國藝術界書》中寫道:“宗教自把藝術扶持培養成功之后,藝術的魔力,遠比宗教偉大。藝術的表現工具是形象,顏色,或聲音,這種東西不但不怕科學來摧殘,乃以科學日見發達,反使藝術的表現工具,也突然的得到非常的進步,如形象的變化,顏色的分析,以及聲音的日漸復雜,可說全是科學之賜,這一點,已經比宗教勝過一籌了;藝術雖同為建基于人類感情的安慰,而藝術的表現方法,很自由,很抒情,絕無宗教那樣板滯的儀式。正當著宗教威力一天一天衰頹,藝術的威力一天一天增高的時候,意大利的文藝復興運動已經到了成熟期,宗教與藝術的分裂,便到了時機!”(節選自林風眠留法回國后最長一篇言論)

1928年春,杭州國立藝術院(后改為杭州國立藝術專科學校)成立。蔡元培任林風眠為院長,此次蔡先生破格錄用人才,那年林風眠28歲,是中國最年輕的一位大學校長。

蔡元培是林風眠的伯樂,因在巴黎的相遇而激發起中國美術史的一段千古佳話。上世紀20年代的民國百廢待興正是用人之秋,蔡元培的大中華教育之夢,美育代宗教之夢,正在尋找有力的推行者。林風眠,因為一個機緣,進入了蔡元培的視野。

1924年5月,林風眠參加中國在斯特拉斯堡萊茵宮舉辦的展覽會,當時由駐法公使及蔡元培發起。林風眠參展作品達幾十幅,其中包括油畫和國畫。展覽中作品所蘊藏的思想性和藝術性及其才華被蔡元培發現。10月,林風眠的油畫《摸索》、中國水墨畫《生之欲》,入選巴黎秋季沙龍展。

《摸索》是林風眠游學德國時所作,這幅畫僅花了一天時間一氣呵成,這幅巨作(4.5米×2.3米)所繪人物眾多,群英畢聚,希臘荷馬、中國孔子、意大利但丁、法國雨果、俄國托爾斯泰、英國莎士比亞、德國歌德等人物,都出現在畫面上。當時人文主義者喜歡用追憶過去來寄托對未來的幻想,如拉斐爾的《雅典學院》。蔡元培根據當時國情,提出“美育代宗教”的主旨,因此對拉斐爾《雅典學院》很欣賞。而林風眠可能是從拉斐爾那里受到啟發,以激情創作了《摸索》。《雅典學院》表現古希臘學者探求科學真理的主題,《摸索》則描繪世界上歷代思想家、文學家探求人生、探尋光明的精神。這使《摸索》具有打動人心的感染力。其形式上宏偉概括,線條粗獷奔放,充滿著力的旋律;色調以黑、灰二色為主,憂郁沉重。

可惜的是,1937年杭州淪陷時,林風眠從國外帶回的一大批油畫作品失落、損毀,其中包括《摸索》。正如林風眠的學生、臺灣著名畫家席德進所說:“可惜的是,林風眠早期所創作的大幅油畫我們今天連影蹤都看不見了……”據考證,此畫唯有1923年在國外刊出過一次。

《生之欲》所畫的是四只老虎從蘆葦呼嘯奔奪而出,命題用了哲學家叔本華的名句“眾生皆有生之欲”,形式內容都依然是表現主義風格的,但在具體技巧的運用上,則用了中國水墨繪畫淋漓盡致的表現手法,這無疑是林風眠早期具有代表意義的一件作品,體現了他力圖把“東方藝術的傳統”與“西方現代主義繪畫形式”溶為一體的藝術主張,正和蔡元培主張的中西藝術合璧的宗旨相合。當蔡元培看到這幅虎圖時,高興地贊嘆道:“得乎技,進乎道矣!”

蔡元培是建立民國及五四運動的學界領袖人物。作為教育界的泰斗,他對推翻滿清皇朝后的國民精神再塑有著禪精積慮的思考。蔡元培的教育思想中,有一個非常高遠的追求,除了科學救中國,道德救中國,還有一個,即美育救中國。在著文和演說中蔡元培多次提到“美育代宗教”。簡而言之,在人類的文明發展的早期,宗教曾經被賦予教育的所有功能。宇宙的構造,道德的評價,審美的感化,均通過宗教影響社會和人生。

但是,近代科學的發展,戳穿了宗教的虛偽和無知,科學開始離開宗教張開了自己發展的翅膀。道德因為倫理學,社會學,和新時代的價值觀,也與宗教分道揚鑣。唯有藝術仍被宗教綁架著。藝術之美附麗于宗教之上。

蔡元培認為:“宗教上所被認為尚有價值的,只有美育的元素了。莊嚴偉大的建筑,優美的雕刻與繪畫,奧秘的音樂,雄深或婉摯的文學,無論其屬于何教,而異教的或反對一切宗教的人,決不能抹殺其美的價值,是宗教上不朽的一點,止有美。然則保留宗教,以當美育,可行么?我說不可。一、美育是自由的,而宗教是強制的;二、美育是進步的,而宗教是保守的;三、美育是普及的,而宗教是有界的。因為宗教中美育的原素雖不朽,而既認為宗教的一部分,則往往引起審美者的聯想,使彼受智育、德育諸部分的影響,而不能為純粹的美感,故不能以宗教充美育,而止能以美育代宗教。”

林風眠是深以為是的。他說,蔡元培所著《美術起源》一文中說:“無論在那一個時代,藝術同社會的關系,都是很顯著的,在教育主張上,從柏拉圖提出美育主義后,多數的教育家們,都認美術是改造社會的利器。”林風眠回國后,就身體力行,開始做“美育代宗教”這篇大文章。林風眠以25歲的年齡到北京國立美術專科學校就職,成為當時北平九所國立高校中最年輕的校長。他除任校長之外,兼任教務長及西畫系主任、教授畢業班油畫。接著,北京美術專科學校改名為國立藝術專門學校,增設了音樂、戲劇、雕塑系。他銳意改革。首先,他積極貫徹蔡元培先生提出的“兼容并包,思想自由”的原則。他力排眾議,禮賢名士,聘請雕花木匠出身、65歲的國畫大師齊白石先生到藝專教國畫。盡管遭到一群國畫教師的極力反對,威脅說齊白石從前門進,他們從后門出。但林風眠并不理會,仍一次又一次地登門邀請,終于感動了齊白石。他還聘請了法國印象派畫家克羅多來校教西畫。

他發表論文《東西藝術之前途》,提出東西藝術“固相異而各有所長短,東西藝術之所以應溝通而調和”的藝術主張,為復興東方藝術尋覓出一條可循之路。在教學育人方面,他十分重視破除藝術上的傳統模仿觀念,樹立創新意識新風。他反對死搬教條的鴿子籠式教學方法,鼓勵教師帶領學生到民間去體驗生活,寫生,寫實,把真正的民眾生活反映到藝術作品中。他鼓勵和親自指導學生成立各種學術研究會,組織社團,辦刊物,開設了寫生課程,并大膽在課堂上請來了裸體模特兒。北京國立藝術專門學校形成了一個生動活潑、自由和諧的學習氛圍。1927年,北京國立藝術專門學校舉辦了全國性的“北京藝術大會”,這次大會規模宏大,提出的口號“人類文化的倡導者——世界思想家、藝術家聯合起來”,大會還展出了裸女畫,引起社會各界名流的熱切關注,成為國內罕見的一次藝術運動的嘗試。他的膽識和氣魄及其領導藝術無不使人敬佩和仰慕。“北京藝術大會”的影響引起了當時封建頑固派和衛道士的惱恨。北洋軍閥的教育部長劉哲指斥“北京藝術大會”為傷風敗俗,甚至揚言取他的性命,幸好有“少帥”張學良將軍出面幫林風眠說話,才平息了風波。

1928年春,受蔡元培聘任,林風眠南下杭州,創辦西湖國立藝術院,擔任院長及教授,聘請了潘天壽、吳大羽、劉既漂、李金發、李樹化以及法國畫家克羅多等為教授。后來,林風眠在北平藝專的學生李苦禪、劉開渠亦被聘來分擔國畫和雕塑的教學。他還聘請日本的齊藤、英國的魏達教授等人到該院教圖案、雕塑和石刻等。西湖國立藝術院后改名為國立杭州藝術專科學校。1928年8月他在杭州藝專又發起成立了藝術運動社,力主“促成新時代藝術之實現”。他們一方面努力于真正的藝術作品的創造,舉辦展覽,一方面接受以前的教訓,認真創辦了《阿波羅》等刊物,加強藝術理論的研究和藝術運動的宣傳,藝術運動在杭州比在北京仿佛更加扎實和更加深入。在藝術教育上,林風眠認為“繪畫的本質是繪畫”,既反對那些墨守成規,以摹擬為能事的“國粹派”,又不是虛無主義地全部摒棄民族傳統。他認為,中西藝術,前者側重于情感抒發,后者偏重于理性刻畫,兩者可以互補兼得而求平衡,提出“調合中西藝術”。在剛創辦國立藝術院時,他就明確地提出了“介紹西洋藝術,整理中國藝術,調合中西藝術,創造時代藝術”的教旨。當時國畫和西畫仍然是各自為系的,他漸漸發現了中西繪畫分系的弊端,就進行了大膽的改革,把國畫、西畫兩系合為繪畫系。正是基于這種主張和教學實踐,林風眠開拓了一條調合中西藝術的新途。

林風眠自己更是鍥而不舍、身體力行地探索中西藝術的調合。他在教學和教務之余創作了許多油畫和水墨畫作品,并寫了20余萬字的論文、譯文,力圖從教育、理論、創作三方面推進美育和中國的藝術改造。林風眠擅長描寫仕女人物、京劇人物、漁村風情和女性人體以及各類靜物畫和有房子的風景畫。從作品內容上看有一種悲涼、孤寂、空曠、抒情的風格;從形式上看一是正方構圖,二是無標題,他的畫特點鮮明,觀者一望即知。他試圖努力打破中西藝術界限,造就一種共通的藝術語言。

林風眠、劉海粟和徐悲鴻同是“中西融合”這一藝術理想的倡導者、開拓者和最重要的代表人物,林風眠是“外生性融合”,劉海粟是“內生性融合”,徐悲鴻是“內外融合”。他們吸收了西方印象主義以后的現代繪畫的營養,與中國傳統水墨和境界相結合,并融入了個人的人生經歷。評論家郎紹君認為,與徐悲鴻、潘天壽等藝術大師相比,林風眠主要是從西畫的立場來吸收國畫。林風眠是不可復制的,因為林風眠去法國時還不到20歲,他的畫未定型,去到法國先學的是油畫,回國后再學習國畫。在西畫吸收國畫的藝術家中,林風眠無疑是最杰出、時間最長、影響最大的一個。