原生“語境”中坡腳鄉打溜子音樂及其“顯—隱”文化內涵辨析

向婷

[摘 要]運用音樂民族志的書寫方式對當今少數民族音樂文化的研究具有指向性意義。立足于“本位-微觀”視域下對土家族打溜子音樂文化進行詳實的音樂民族志書寫,以原生“語境”坡腳鄉打溜子的生存發展為主線從三個方面闡釋人與人、人與群體、人和群體與音樂行為之間的關系;運用民族音樂學田野調查、口述史理論方法等辨析土家族打溜子音樂背后的“顯-隱”文化內涵。

[關鍵詞]土家族;打溜子;曲牌;音樂行為 ;文化隱喻

打溜子,又叫“打家伙”,土家人稱“家伙哈”,是土家族乃至整個中國都極具特色的清鑼鼓形式。主要流行于湘西龍山、永順、保靖等縣,多使用于婚嫁迎娶、逢年過節、調年擺手等喜慶場合,在土家族千百年來的風俗中只用于喜樂,民間有“打紅不打白”之說,是土家族人們日常生活中不可缺少的一部分。其主要的響器“家伙”由大鑼、馬鑼、頭鈸、二鈸四件樂器組成,這些樂器全由熟銅手工制造,即青銅類樂器,其與湖南漢族戲曲樂隊中所使用的黃銅類小鑼、云鑼、大鑼不論外形與音色都不相同。因而產生了湘西土家族獨特的“旋律”與“和音”效果。

一、 坡腳鄉原生“語境”概貌

坡腳為土家語的漢語音譯,是一個合成詞,直譯為“放和趕”,意譯為“放狗趕野獸之地”或“放養牲畜之地”,位于湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣的東南邊陲。東南與永順縣的對山、西歧鄉和保靖縣的普戎、拔茅鄉接界;西與縣內隆頭、苗兒灘鎮相連;北與靛房鄉毗鄰。坡腳是典型的土家族社區。據2000年統計,坡腳全鄉總人口6557人,總戶數1730戶,其中土家族約5900人,約占總人口的89%。坡腳鄉是土家族典型的姓氏宗族村落,全鄉中彭、田、向是大姓,三姓人口約占全鄉總人口的80%。漢族約600人,約占全鄉總人口的10%①。坡腳是典型的土家族聚集村落,為何會把個案調查地點選擇于此,是因為其民族文化特征與土家族其他地方相比,既有其共性也有其特殊性。其中最大的特性是,坡腳鄉是現今土家族中仍完全使用土家語交流的村落之一。中國土家族約有800多萬人口,其中現仍然會說土家語的約10萬多人口,其中有9萬多聚居在湘西州龍山縣的酉水河流域,而酉水流域許多鄉鎮和村寨如龍山縣的苗市、里耶鎮以及永順縣的雙鳳村、保靖的普戎鄉等地的土家族都認為自己的祖先是從坡腳遷徙出去的,認為坡腳的土家語是祖先遺留下來的。

從音樂文化上來說,坡腳由于其特殊的語言條件和地理環境,在其村寨中保存許多歷史悠久的土家族原始音樂形式。如“咚咚喹”這種單簧豎吹樂器,是土家族婦女兒童閑暇時的消遣工具。它用細竹尾制成,也有用稻、麥稈制成,三孔一筒音,以刀削竹頭成簧片發音。因其制作簡單,又能吹出歡快清脆的旋律,故在當地較為流行,吹奏曲目便是《咚咚喹》。“吹木葉”因其就地取材,簡單方便,也是當地人們較為喜愛的一種吹奏樂器。其樂曲短小精練,多為即興吹奏。“吹打樂”又叫五支家伙,是受漢族吹打樂影響而形成的土家族的器樂合奏形式,其曲牌現在還多保留漢族曲牌《安慶調》《將軍令》等。“梯瑪歌”,主要是指在土家族宗教儀式梯瑪中所使用的音樂形式,而凡是在梯瑪儀式中所用的音樂統稱為梯瑪調或梯瑪歌,梯瑪歌包括擺手歌和梯瑪神歌,兩種形式都以聲樂為主。“打溜子”是土家族的一種清鑼鼓打擊樂合奏形式,其中在坡腳鄉及其周邊的靛房、農車、他沙等鄉鎮流傳較廣,保留較為完整。下面筆者將以湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣坡腳鄉為個案地,具體分析闡釋土家族打溜子現今的傳承現狀、曲牌特征、文化內涵等。

二、 原生“語境”中坡腳鄉打溜子傳承“三探”

打溜子是土家族原始、古老的清鑼鼓器樂合奏形式,而在民間,藝人多口傳為唐朝之前就已形成。但其具體的出現時間就現有的資料文獻來看是屬于較為模糊的概念。最早期的文字記載是清代的一首竹枝詞“迎親隊伍過街坊,小兒爭相爬上墻;‘叭叭‘隆隆花轎到,嗩吶巧伴‘得配當(‘得配當即打溜子大鑼、馬鑼、鈸擊打時發出的擬聲詞)”。本文前面從歷史源流入手梳理了土家族的生產生活狀態及發展形成,再從文獻與出土文物中逆向梳理土家族人的音樂審美觀念,及打溜子與原始擺手舞的節奏相似性。以此雖不能證實打溜子的具體產生年代但至少能證明打溜子在古老的擺手舞之后誕生并吸收了其音樂特性。后在土司王朝的起伏論述中,涉及到土司城中設有的音樂機構娛樂宮中設有關于鼓、鑼、鈸等器樂的演奏場所,雖然不能肯定當時出現了與今完全相似的打溜子形式,但可以定論鑼鈸的使用在土司統治期間在土家族地區已開始普遍流傳。改土歸流后出現了文化大變遷及融合的局面,這時土家地區開始接受外來文化并開始使用漢語,所以有了上述清代最早的關于打溜子的一首竹枝詞。但由于土家族歷來有語言無文字的現狀,導致單從文獻記載定論是有失偏頗的,所以下文筆者借助“口述史”、民族音樂學田野調查等理論研究方法“三探”坡腳鄉打溜子。

(一)坡腳鄉“溜子王”口述史整理

“口述史”研究興起于20世紀40年代前后,到60、70年代開始在西方各國廣泛傳播,中國改革開放以后引進其相關理論與方法,并在國內學術圈子中引起了一種口述研究風潮。口述史,是以搜集和使用口頭史料來研究歷史的一種方法。其研究的目的是從對往事的簡單再現深入到大眾歷史意識的重建,把關注的焦點從“真實的過去”轉移到“記憶的過去”的認識深度。針對上述土家族文字缺失,所導致其單靠文獻一己之力論證打溜子歷史的現狀,筆者于2015年2月26日,到訪龍山縣田隆信先生家中,對筆者研究打溜子期間存在的諸多問題向先生請教。田先生出生于坡腳鄉,從小學習打溜子、咚咚喹等多種土家族音樂類型,現在是土家族打溜子國家級傳承人。希望能從先生的口述記憶中為上述土家族打溜子形成的各種歷史成因辨析所存在的不足提供補充。下述為根據田隆信先生采訪實錄整理而成:

從小我對當地的樂器、歌什么的都特別著迷,后來我就跟著表舅向積黃學習打溜子。就打溜子而言從老輩那兒相傳它的歷史沿革,大概是分三個階段:首先是早期遠古時期,土家祖先生活的這一地帶都是崇山峻嶺,而當時生產力低下一些作物總遭獸害,為了驅趕這些野獸一種方法就是聲吼,還有一種就是敲“竹桿桿”、“石塊塊”。日復一日年復一年這種竹竿和石頭所發出的“信號”聲響開始出現了變化,山這邊的人“咔咔咔……”,山那邊的人“殼殼殼……”,開始形成了音樂的節奏。所以我們遠古時期并沒有打擊樂而是先出現的擊樂敲擊的節奏。隨著生產力的發展,農具代替了原先的石塊、竹片等,像薅鋤、挖鋤這些農具在土家語中叫家伙,人們開始敲擊家伙的下半部分的青銅金屬材料,所以打溜子最早的名稱叫做“家伙哈”、“擠鈸哈”(哈,即土家語:打)。中期應該為清代之前(包括清代),這一時期開始有文獻記載了,主要是在文人的竹枝詞里面,我小時候都背過“溪州之地黃狼多,三十五十藏巖窩,春種秋收都竊食,只怕土人鳴大鑼”;“迎親隊伍過街坊,小兒爭相爬上墻;‘叭叭‘隆隆花轎到,嗩吶巧伴‘得配當” 。這里的溪州是隋唐包括土司統治時期湘西地區的名稱,所以這個大鑼已經在本地廣泛使用開了,最能證實的是第二首詞,已經能看出這一時期“得配當”已經用在娶親中了。

近期是指現代,這是發展時期,我們“打溜子”的名稱就是解放后改的,因為打溜子的主干部分叫溜子,老百姓不會寫也不會叫,干脆就叫打溜子了。這一時期主要的發展是作品創作,打溜子傳承下來的曲牌不少,但隨著時代的發展應該有更多帶有我們土家特色的作品出現。1985年我們龍山的溜子隊應邀參加聯邦德國、意大利、荷蘭、瑞士四國藝術節引起了國外友人的強烈反響;繼而1986年又應邀在美國紐約演出。1993年參加了“93柏林世界打擊樂藝術節”,當時我們帶去的作品,就是我根據多年經驗積累而創作的新作品《錦雞出山》。后來,此樂曲被中央音樂學院作為“建國后海內外有影響的中國民間樂曲”收藏。結合新的形式主創溜子鑼鼓《畢茲卡的節日》并由我自己擔任主奏,1987年出國演出,1988年還獲“湖南省建國以來優秀文化成果獎”,2006年又獲“中國鑼鼓邀請賽”金獎。得到了國家和同仁的肯定對我來說都是莫大的鼓舞,也是激發我創作的源泉。趁著這股子打鐵的勁兒又主創并參與表演了土家族溜子說唱《巖生左阿》,2004年獲“第二屆全國少數民族曲藝展演”一等獎。隨著多媒體的發展對土家族的音樂藝術的傳播起到了巨大的推廣作用,現在經常有外地的學生、同仁找我來學習打溜子技藝,你就是其中一個呀!2012年3月去北京你來看我,我就是應邀去中央音樂學院從事“田隆信‘土家族打溜子大師班”示范教學,對于能受到中央音樂學院師生們的肯定我很榮幸,到目前為止在全國各地授徒應該有250多人了吧。好多人認為我做了貢獻,其實我自己從來不覺得,我從咱們土家族母體文化中吸取的養料,遠遠比我上述的付出要多的多。

已到古稀之年的田隆信先生,用盡自己的畢生心血,為傳承土家族民族民間文化作出了巨大的貢獻,但自己卻不以為然。憑著對本民族文化的熱情做著他認為值得做的事一直堅持著,他告訴筆者,自己不是奉獻者也不愿意當一個奉獻者,他只是帶著使命的一位土家文化的傳承使者。

(二)坡腳鄉“溜子隊”傳承模式分析

民俗或民俗學這個學科的名稱,是從英語“Folklore”一詞翻譯過來的。在亞洲,日本學者首先采用這個名詞代替原先的“土俗”一詞。中國學術界使用這一名詞,是從日語轉譯過來的,最早載于北京大學的《歌謠》周刊。中國的民俗學,是研究人們在日常的物質生活和精神生活中,通過語言和行為傳承的各種民俗事象的學問。其研究領域,是指現在仍在民間傳承的活生生的民俗事象。它要求我們應該把研究的立足點,放在現實民俗資料調查、搜集、整理上。在民族音樂學的研究調查中,與民族學、人類學、民俗學等人文學科的研究理論和方法論有諸多相似之處。從2014年7月至2016年3月筆者先后4次深入龍山縣坡腳、靛房等鄉鎮及下屬村落對打溜子曲牌和傳承情況進行調查。從調查收集的文獻資料、音樂本體資料等案頭分析可以看出,坡腳鄉當地的土家族打溜子傳承特征、文化內涵更多呈現出的是民俗學視角中的社會功能性,所以在本節的采風實錄闡釋中,筆者主要采用以民俗學理論為支撐,民族音樂學方法論為輔助,分析坡腳鄉土家族打溜子的傳承特征。

龍山縣坡腳鄉、靛房鎮、農車鄉被譽為土家族打溜子的“保留地”,這三個鄉鎮相互比鄰,有著相同的地緣、語言、經濟、宗教等文化環境,所以三鄉鎮也為打溜子的傳承提供了適合的保存環境。(如表)

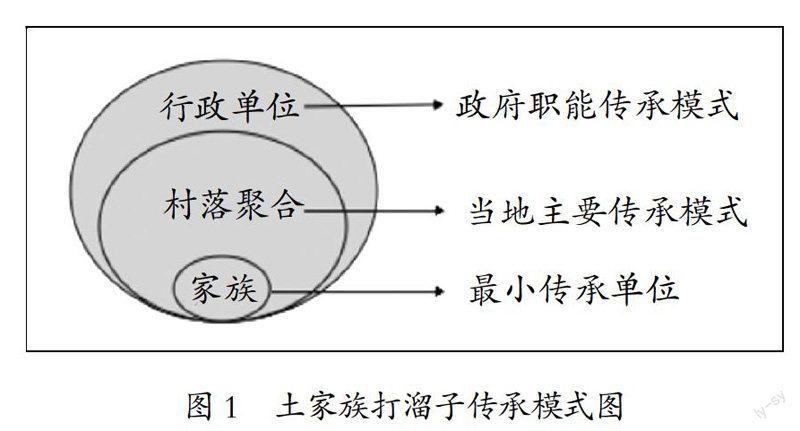

在對坡腳鄉兩個村的溜子隊的使用、分布、組合等分析得出土家族打溜子在當地傳承的特征:首先,以家族為最小單位的傳承模式。家族是社會歷史發展到一定階段上的產物,它是一個歷史概念。其產生和婚姻關系、血緣關系、生產力發展緊密相連。如在上述的表中能發現,如田義錦、田義文等傳承人不僅同姓,其中間的字也相同。這就是在前文中有涉及的,坡腳等一些土家族鄉鎮一般是以姓氏為單位聚居,而中間的“字”一般表示一個姓氏家族的輩分。《坡腳鄉志》記載坡腳坪的田姓字輩有:“學成宗德永隆昌,大啟文明世澤長。國正天心順,官清民自安。仁義禮智信,文武定安邦。”所以打溜子在當地一般都以同姓宗親為最小單位傳承。

其次,以家族單位為聚合基礎的村落傳承模式。村落,是由家族、親族和其他家庭集團結合地緣關系凝聚而成的社會生活共同體,也是社會的基本單位。早期,個人喜好、家族的風俗習慣,只有得到村落集團的承認,才有可能向社會傳播,變為社會的普遍民俗,并受到接受和傳承。在大的行政單位劃分下,打溜子都是以下屬級別的村落為單位組合的,例如坡腳鄉的下屬轄區石堤村溜子隊、聯星村溜子隊、靛房鎮的下屬轄區百型村溜子隊等,這種傳承方式主要以家族為組成單位,但更多的是以居住的地緣環境為界限的,也是現今土家族村寨自發性的主要傳承模式。

最后,以行政區域劃分的傳承模式。這類形式是現今興起的為了配合國家關于民族民間藝術的統計及保護傳承工作。由上一級單位如文化局(即現今改名為:文廣新局)管理,依次向下到縣文化館,再次向下到鄉鎮級的文化站,如坡腳鄉文化站、靛房鎮文化站、農車鄉文化站等,每一級部門根據職能及當地所現存的藝術類型如打溜子、擺手舞、雕刻、吊腳樓修建技術等等,制定適合當地傳承模式同時為傳承藝人提供場所、經費等幫扶。所以說現今土家族打溜子的傳承主要是以上述三種模式并用的復合型傳承特征。

(三)坡腳鄉“溜子曲牌”形態分析

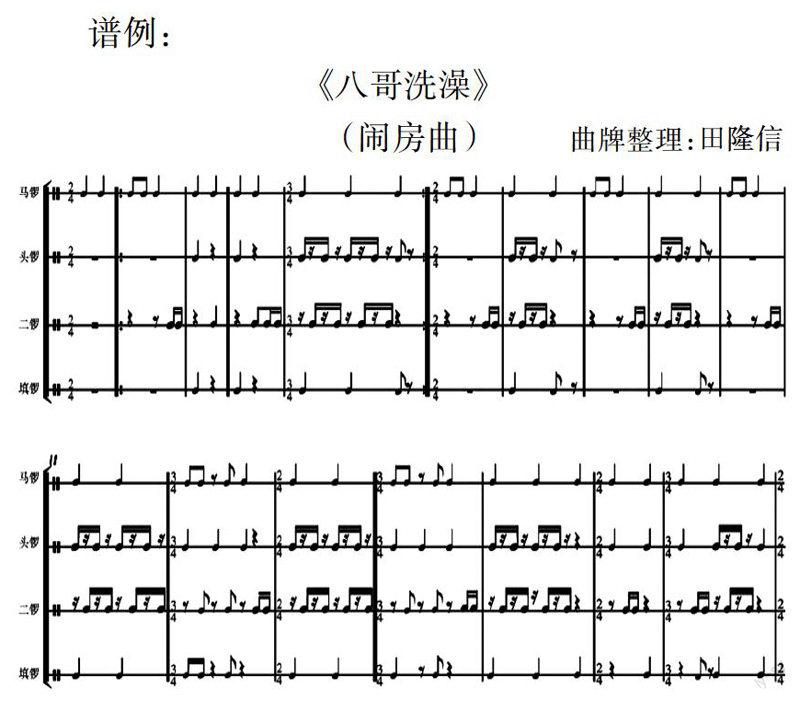

坡腳鄉現為打溜子曲牌保留較為豐富的村寨之一,歷來都以藝人口頭流傳,即口述念習“當、提、呆”等字譜,師傅前面念,徒弟后面跟讀,直至念熟記牢為止。由于無文字記載的土家族打溜子的曲牌總體來說失傳較多,不上百支,且多為單曲,能完整保留下來的套曲更是少之又少。而坡腳鄉現能收集的曲牌有:聯星村的《八哥洗澡》《錦雞拖尾》《燕擺姿》《鯉魚飆灘》《獅子頭》;萬農村的《大梅條》《小梅條》《半尾料子》《小紡車》《單擊頭子》《四進門》《小一字清》《喜鵲鬧梅》《雙龍出洞》《龍王下海》。坡腳鄉的曲牌主要出自聯星、萬農兩個村落,而其曲牌所分屬的性質,即行進曲、拜堂曲、出門曲、鬧房曲等。

從坡腳鄉曲牌的收集和整理中看出,其曲牌數量共15首,雖然相較于靛房鎮、農車鄉的曲牌量要少一些,但從知名度而言坡腳鄉曲牌要高一些。最早是在田隆信、米先萬、楊文明、尹忠勝四位先生組成的溜子隊參加了國內外的演出,如索斯諾維茨國際民間歌舞聯歡節、烏蘭牧騎式演出隊文藝會演、全國農民藝術節等等,當時表演的曲牌包括《八哥洗澡》《雙龍出洞》《喜鵲鬧梅》等及新創曲牌《錦雞出山》,所以就土家族地區所流傳的溜子曲牌而言,坡腳鄉可謂是“老字號”,而《八哥洗澡》(見譜例)現今為打溜子表演中的保留曲目。坡腳鄉曲牌的結構較其他地區而言,有其自己的風格。曲體結構分[頭子][溜子]兩大部分, [溜子]部分中又分為[新溜子][老溜子][半溜子]等變體,在上述變體內部又能分出若干的樂段。其節奏1/4、2/4、3/4拍子的交替組合,在內部樂句的演奏法設計上多為“對比重復”和“變化重復”使樂句在流暢而富于變化的行進中,又帶有向上的趨勢,極具個性特色。

在坡腳鄉除了打溜子以外,還流行一種從漢族傳入且與打溜子形制較為相似的民間吹打樂。現今在整個龍山及少數民族地區都頗為盛行。其樂隊建制,一般由嗩吶、小鑼、頭鈸、二鈸、大鑼、堂鼓組成,多用于民間的婚喪嫁娶儀式中,表演時分“行堂”與“坐堂”,曲牌有:《將軍令》《安慶調》《朱相臣》《恨梁山》《萬年歡》等等。而從曲牌的名稱可以看出其應多出自于漢族戲曲曲牌。而此處費筆提及原因有二:一是,土家族早年為土司時期統治較為閉塞,而在現今的一些打溜子曲牌中能發現《安慶調》等漢族曲牌,但在歷史上漢族的音樂要廣泛地流行于土家族地區只能在雍正“改土歸流”以后。由此可以看出打溜子在后期的發展過程中受到了漢族吹打樂的影響。二是,在改土歸流以后漢族吹打樂進入土家族地區,由于較為齊全的功能場合的使用,對原先只能使用在娛樂及喜慶場合的本土打溜子帶來了極大的沖擊,這也是打溜子在老藝人口述中相傳曲牌為三四百首,而現今收集整理卻不足百首的重要因素之一。

三、 坡腳鄉打溜子“顯—隱”文化內涵闡釋

(一)打溜子時空場域下的“顯性”文化特質

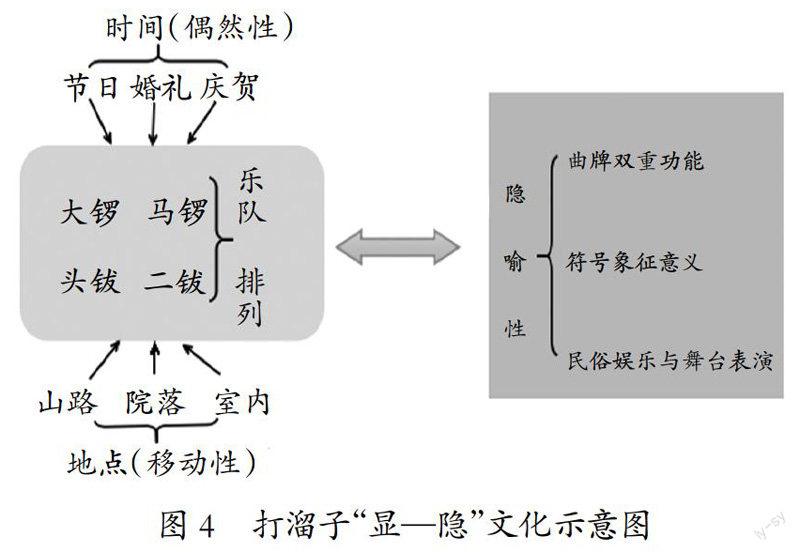

坡腳鄉打溜子的曲牌、表演、組合風格,有其個性色彩的同時又兼顧土家族打溜子風格的共性覆蓋面,此處僅以坡腳鄉的采風為個案對其文化內涵進行辨析。其音樂的產生與發展過程同其群體和個體,時間與空間都有密切的關系,即在民族音樂學中所使用的時空觀方法論。但筆者根據采風體驗、學習及案頭資料分析得出,在大的時空觀念的背景下坡腳鄉的土家族打溜子傳統音樂類型的文化內涵卻并不是單純的“縱橫”梳理與“空間實體形式”。它是隱匿在上述宏觀理論塊狀下的各個子項點組合而成。

首先,是打溜子時間特質。音樂民族志中的“時間”概念范疇,更多的是指“歷時”音樂事項縱向的歷史發展過程,視事項為持續存在的音樂形式;“共時”音樂事項橫向的共時構成關系,視事項為廣延存在的音樂實體。但在坡腳鄉的打溜子中,特征更多是指體驗性和現象學的。打溜子有其場合性的特征,一般只在喜慶場合如接親、起屋、年節等紅事場合。而在不同的場合中打溜子的演奏者,這里又叫做“體驗者”會根據不同的時間段(這里的時間段不能具體到年月日,因為所有的“紅事”場合都有其偶然性)來選擇功能性的曲牌,如曲牌有鬧房曲、拜堂曲、行進曲、娛樂曲、催轎曲等。而在整個場合中的掌控者即“體驗者”,所有的時間進程,都會被體驗者精確化作曲牌的演繹,如在接親的場合中6點6分演奏催轎曲,8點8分演奏行進曲等,而聽眾則根據曲牌功能的變化,來確定這個時間段所要對應的事項,所以體驗性是打溜子時間特征的執行行為。而現象學特征是:現在的音樂體驗中有一部分是根植于以前的體驗,此種特征更多是屬于聽眾中所產生的“周期性”。打溜子現象在土家族的村寨中并不是單次音樂想象,而是長期歷史發展周期性產物。

其次,打溜子空間移動特質。在音樂民族志的書寫中,對于音樂事項地緣的解讀更多的是傾向于空間觀念的使用,即空間位置,主要指事項的分布流傳地域和傳播擴散路線。筆者認為打溜子顯然在空間的研究范疇中還存在自身的可塑性。在過去的15年左右,社會學理論的主要特點是對空間、地點、場合有了新的認識,人類學家的社會或村莊和社會學家的階層或國家被他們所研究的那些人的移動所打破,傳統科學上的空間建構已經不再適合。所以地理學家們重新定義領域,不再把空間作為自然的、不變的和固定的,而是把其理解為一種社會建構,一種空間中的社會反射。而打溜子除了傳統的空間分布、傳播特征外,其本質中也具有上述地理學理論中的重新定義的領域特色,即本段所論述的“地點”特征。

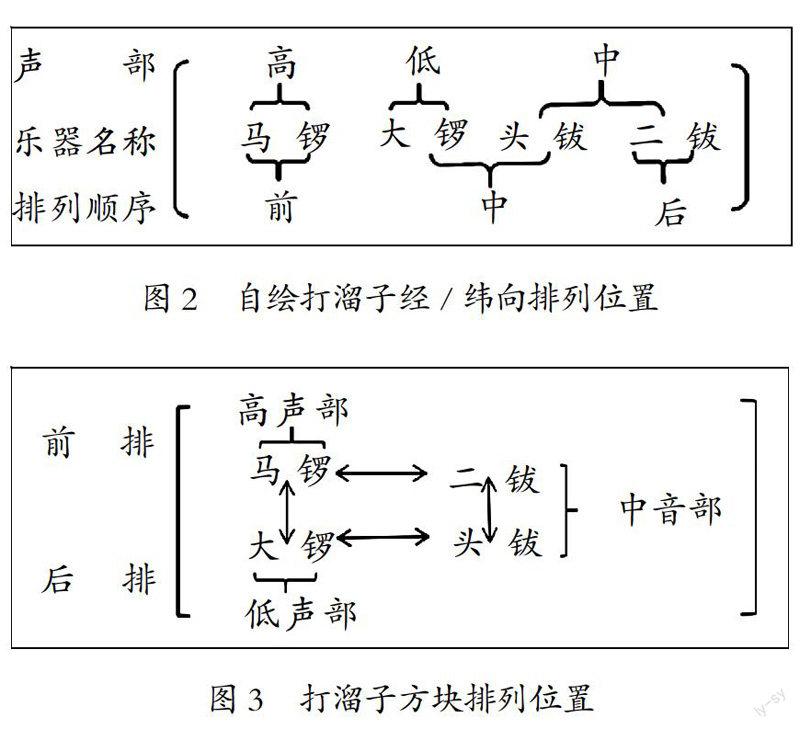

在打溜子的演奏過程中,其演奏地點是移動且不固定的,根據地點環境的不同,擊奏的時候分為三種形式。即“走式”接親嫁女時走花轎前面的演奏,如《錦雞拍翅》《猛虎下山》《馬過橋》等;“站式”祝壽、起屋子、迎客時站立著演奏,如《鯉魚飆灘》《慶豐收》等;“坐式”一般為切磋技藝,向前輩討教學習時坐著演奏,如《大一字清》《小一字清》。在演奏過程中因地點的不同和環境的需要有三種樂隊排列位置:經向排列法、方塊排列法和緯向排列法。(如下圖)

上述為打溜子樂隊排列位置隊形圖,由于土家族居住多為崇山峻嶺,道路崎嶇,所以根據地形特點,在接親時打溜子只能單行前進,經向排列的方式在山路最為實用,也沿用至今。方塊排列即隊形整齊,多在寬敞的平院使用是現今較為常用的演奏隊形。緯向排列與經向排列相同,只需把隊形橫過來即可。而這三種樂隊的排列與上述的演奏形式相輔相成,構成打溜子移動的、變化的和非固定的“地點”特征。即“走式”的演奏其地點為蜿蜒的公路或不同的環境,因而在演奏的便捷及更好的演奏效果等方面則選用經、緯向的排列隊形;“站式”其地點可以是屋前院落,擺手堂空地和寬敞馬路等,隨著地點的不受約束性則選擇較為好看且能炫技的方塊排列;“坐式”更多的地點在室內或不移動范圍,其傳承教育的功用大于其打溜子演奏的本身,所以其在樂隊排列上沒有過多的要求。

(二)打溜子表現形式下“隱性”多重文化功能

打溜子作為土家族人民的一種音樂行為,也可以叫做一種社會行為,在以時間概念為背景下注重體驗者的執行力和聽眾的認知度;在空間概念下以具體“地點”的移動來改變演奏形式和樂隊排列。而上述打溜子的文化內涵均是以其音樂本體或直接與音樂事項相關聯的人或物為視角或出發點,而在此表征范疇的特征基礎上,打溜子同時還具有文化隱喻性特征。下面筆者將從以下三個方面進行深描解釋:

一是雙重功能性特征。不管歷史進程如何發展,打溜子的演奏、曲牌等如何改變,它始終呈現在我們面前的是音樂。所以音樂作為藝術的隱喻提出了音樂的本質在演奏過程和創作過程中是第一位的,也是最重要的。在過去關于打溜子的文章中,多是以音樂本體的客觀描述為主,未能充分揭示其音響發聲的過程中、曲牌的創作中所帶有當地獨特的人文情懷。而在筆者的采風過程當中最大的收獲,即在打溜子的音響、創作、體驗者、聽眾中更多地體會當地的人文情懷,并從音樂分析中呈現出打溜子曲牌的雙重功能性特征。

土家族打溜子音樂分為模擬動物的聲音及行為,反映日常生活習俗類,以抒發人們的美好理想、意境、吉祥的感情類三種曲牌。所以在創作的過程當中土家族先民已經把功能場景當做其書寫生活意境或模擬自然的必要性條件。但在真實的演奏過程中打溜子的曲牌會根據不同的時間段、地點、場合來選擇曲牌,往往曲牌在當屬的環境背景下又都不再帶有屬于原先上述三種類型當中的某一種,而是屬于更細化、精確化到功能性的行進、拜堂、鬧房、出門、催轎、發轎、報信、娛樂、進門、慶賀、啟蒙這11種功能和場景中。例如,《小紡車》《大彈棉花》《鐵匠打鐵》等曲牌都用于反映日常生活習俗類,但在演奏過程中則具有行進功能性特征,其節奏、節拍、擊奏法都跟行進時相配合。所以早期的打溜子曲牌在使用當中,先民創作的是原始功能性的風格,而經過時間、實踐的變化,當地老百姓的生活更為細化、場景越來越多樣化,對原先打溜子的曲牌又進行了再分工。這就是筆者提及的雙重功能性,即一個曲牌在不同場域所具有的不同功能或同一場域所具有的雙重功能性特征。

二是符號性特征。在打溜子的隱喻下的表達可以看做是一種象征符號的傳達,它強調音樂是符號系統或一種文本,不僅對于已存在的音樂,而且對于音樂以外的世界都有參考意義。而這種意義作為音樂符號,其表達的內容無論是音樂聲音得以產生的身體行為、音樂表演和非表演者的社會行為,或是用來表述音樂的語言行為,都是在文化慣制規約下、在特定觀念意向指導下發生的指向性行為,行為的“指向”中即包含著行為的“意義”。在音樂學獨立的學術空間里,由于聲音是一個符號的聚合體,是一個象征符號構建起來的“聲音虛擬世界”,在音樂情境中幾乎所有可感知形式,都可能具有象征符號的性質。

打溜子組合演奏過程則可以被看做是一種聲音符號的聚合體,其在文化慣制規約下、在特定觀念意向指導下發生的指向性行為則有婚俗、慶賀豐收、年節、起房鬧新居等“紅事場合”,隨著不同場合的變化由“人”即演奏者和聽眾,自行辨別這聲音符號所對應的具體意義,如是當地的娶親還是民俗過節。雖然在土家族歷來的條例中并沒有明文規定打溜子必須適用場合和功能,但人們卻都在不約而同地遵守著“走紅不走白”的象征意義。打溜子聲響一出熱烈活潑、輕快詼諧,在土家族人們心里則明白是好事的來臨,是慶賀的日子同時也是對美好生活向往的愿景。

三是娛樂與舞臺表演性特征。打溜子娛樂性不管是作為單純的音樂形態功能或文化內涵當中都是必不可少的,是土家族群體的智慧結晶和創作,同時供所有群體與個體共享和利用。早期土家族區域的經濟落后、交通閉塞,所以最初打溜子的產生是為了勞動和原始的狩獵生活,后來逐漸演變為滿足精神生活需要的娛樂性活動,而這種娛樂性往往附生于民俗活動之中,其中以土家族舍巴日、過年等大型節日最為突出。舞臺表演性則更多對應的是打溜子在現代的傳播方式,主要以政府文化部門即文化局、館等職能為主,定期在固定的舞臺舉行全縣或州范圍內的打溜子表演活動,以此推進打溜子的傳承同時推廣新創曲牌。

上述這些隱含的意義無論是顯而易見的還是深層不明的,就像我們所說的文化一樣,是無止境的。每一種隱喻都在告訴我們一些與社會相關的音樂本質,通過時間、地點、場域等指導著當地人們生活中的普通和具體的行為。(如下圖4)

參考文獻:

[1] 龍山縣民族民間音樂集成辦公室.中國民族民間器樂曲集成湖南卷——龍山縣資料本[M].內部資料,1993.

[2] 龍山縣文史資料研究委員會.龍山文史資料第二輯[M].內部資料,1986.

[3] 龍山縣民間文學集成辦公室編.中國故事集成湖南卷——龍山縣資料本[M].內部資料,1987.

[4] 楚得新,楚毅,楚俊,楚音編著.土家族打溜子藝術新論[M].廣州:中山大學音像出版社,2005.

[5] 李開沛,張淑萍主編.土家族打溜子傳統曲牌精選[M].長沙:湖南文藝出版社,2011.

[6] 李民雄.民族器樂概編[M].上海:上海音樂出版社,1997.

———評《土家族非物質文化遺產研究》