薛翔:明季四公子的墨跡

薛翔

明代遺民的相關研究中,其書畫作品的尋覓、甄別、研究從來都是問題,而能書善畫的遺民作家并不在少數,書畫的創作往往是他們抒懷、交友、逃禪、生計的媒介與手段。由此,幾乎可以撰寫出一部“遺民藝術史”。這是普遍的存在事實。

但并不是每一位遺民作家的墨跡風貌及其遺存都是流傳有緒、清晰可辨的,故而有一些相關研究又會因此而擱置或終止。比如,對冒襄的研究如此,對方以智的研究也是如此。明季四公子的傳世墨跡幾乎處在極其嚴重的缺檔甚至空白狀態。以筆者這些年的關注而所得淺見,他們的作品又并非完全失傳,只是少之又少,并未得到社會“有條件”者及時的專注與研究。此所謂“有條件”,是指關注者、研究者所必須具備的“熱情(有閑)、學識(篤實)、經濟(不缺錢)”的條件,它是此三者的合一所形成的基礎。

可見的原因大致有:其一,并非那些會寫理論文章的人都具備此一條件;其二,并非所有專門研究美術史的人都具備此一條件;其三,并非所有“玩畫”的人都具備此一條件;其四,官方的相關收藏并不充分;其五,其存在于民間的作品會偶然現身,但并不能得到及時而有力的關注。有心者無力,有力者無能,有能者無緣,都有可能是其研究狀態惡化的真實原因。

此幾十年來的有關專業學科的教育,客氣點說,是嚴重病態,不客氣地說,是極其蒼白。原因諸多,突出的現象卻是:理論化的膚淺、教條與落后;理論與實踐教育結合的嚴重不足;沒有,也培養不出專家有條件去“玩”此藝術和研究;普遍流行的社會“玩畫”者,大多也只是鸚鵡學舌地做著“時尚者”的游戲而已。所以,對“遺民藝術”、對明季四公子之藝術的研究現狀,也就不期而然了。

明季四公子者,并非他們的自謂,而是社會歷史賦予的稱謂,頗有“公子哥”的意味。按序齒的排名是:陳貞慧(1604—1656)、方以智(1611—1671)、冒襄(1611—1693)、侯方域(1618—1655)。之所以被稱為“公子”,無非在他們身上體現出這樣一些特征:富家子弟,能玩會玩,擅長于文學藝術,最重要的共同性是,都有一顆“愛國”的心。

若以權威的官方收藏著錄而論,《中國古代書畫圖目》中的相關信息是:陳貞慧,書畫作品無收藏著錄;方以智,書法作品收藏九件,繪畫作品收藏六件;冒襄,書法作品收藏三十件,繪畫作品無收藏著錄;侯方域,書畫作品無收藏著錄。相關著錄顯示,全中國國家機構所收藏的四公子作品,相加共計四十五件。順帶一提,其中歷年公開展示的又能有多少呢?這也是此主題研究中的現實前提。

就此邏輯推論,我們關于明季四公子的研究,還不夠“全面而活生生”。

這重要嗎?我并沒有資格評論。

十七世紀的中國是一個動蕩而趨于平緩的時代。四公子恰恰出現在風口浪尖的峰值時刻,注定了他們一生矛盾而不平凡的經驗。對于他們來說,優越美好的個人生活被歷史的鼎革毀于一旦,即便是投清乞榮,其重負也是承當不起的。他們是有骨氣的、有高尚精神的公子,明末時,就以不入“魏(忠賢)黨”、朋黨為奸而確立了正派的形象。一部《留都防亂公揭》傳載了他們的立場,所以,歷史給了他們一個“贊”。

十七世紀的中國藝術史也進入一個思變的時期。自十五、十六世紀以來的江南奢侈之風愈刮愈烈,在經濟快速崛起的江南松江地區,竟出現了“奴隸(仆人)爭尚華麗,女裝皆踵娼妓”的奇觀,實際影響了一代人的思維模式與生活方式。藝術市場出現的繁華與騷動,促發出“奇技淫巧”式的創作欲望與目的。盛鼎一時的浙派藝術被快速邊緣化,直至出局,因為它業已形成的巨大市場及其影響力遭人覬覦。吳門畫派曾經的盛勢也被削弱,只因沈周及其門類敵不過一個人。

這個人,華亭的董其昌出現了。他對一切都饒有興致:政治、文學、藝術,尤其是對錢,他是理財的高手,長于忽悠,善于炒作,以藝術之名而為經濟謀。他亦仿效宋時的米芾,時而生息于特制的“畫舟”,一種既可以生活,亦可以寫書作畫的小船,四處游說、推銷、尋機,行蹤于富貴之家,所到之處,大多托“順道”之名,謀吃騙喝,大書特題,因為在藝術的行業,他的金口已成玉言。他也順便去過如皋富裕的冒家,那時辟疆氏還嫩著。一夜之間,他一躍而成了四方學子藝人頂禮膜拜的楷模,他甚至代表了藝術的一切。藝術創造的精神被完全變態了、失態了,而藝術閱讀的方式也在人們的不知不覺中隨之錯位。而這,恰恰是明季四公子所誕生于其中的實時之人文環境。

相信,今天的人們對此種藝術的境態不會陌生。

歷史,似乎真是一個反復相似的過程。

筆者對十七世紀、對四公子關注有年,以圖像而言,只能著力于機構公開的藏品和公開的藝術品市場。

陳貞慧,至今,其圖像信息等于零。拍賣市場曾經重復出現過兩件作品,也都親眼所見,但都不可信。有一件題詩的《墨牡丹》,與市場中曾經出現的題為陳淳的《書畫對題冊》有得一比。作品出手幼稚,書寫扭捏,以個人私下不負責任的陋見,皆不可信也,疑似江南作手所為。

方以智,機構藏其書畫十五件,書作尤為可信,有一定的參照價值。市場可見稍多,撇開“一眼清”的造作不談,有一些作品當為可信度較高,有一定說服性的。史傳方氏少而善書,習畫于二十多歲,曾與吳梅村、楊龍友等一代名士同于通州范鳳翼(萬歷進士)的畫社以畫悅友,從此而更有長進。據《方以智年譜》載,他年輕時曾多次于浙江秀水的項(元汴)家觀摩其歷代藝術之收藏,在那個時代,這是十足珍稀的機會。在其《膝寓信筆》中,亦可知他曾會訪陳繼儒,并轉載:“陳眉公曰:‘吾讀未見書,如得良友;見已讀書,如逢故人。”

在方氏的種種言論中,可知他氣性高尚,憤世而嫉俗。余英時先生《方以智晚節考》中舉出各種論據,認為他最終選擇了“惶恐灘”剛烈自盡,以求人生圓滿。在藝術上力推元人的精神與境界,崇尚高房山、黃子久、王叔明、倪云林,那種凝聚深刻人文精神的簡樸古韻,意向中他們作品的語言風貌當在其繪圖中有所體現,而并未受到董其昌勢力的直接影響。

而間接的旁白有,稍晚于方氏二十多歲的休寧人汪輯曾求畫于方氏,并以詩作了記錄與歌頌:“吾師落筆爭天功,萬斤泉源隨地有。間乘余墨貌丘壑,黃癡倪迂皆下走。”此論即便有所藝術化,但旁白道出了方氏對上代藝術的從信及其脈絡。方氏不是一個無端杜撰的畫家,而是有所本,有所源,有所識,有所謀的。他甚至結交并目睹了陳老蓮及其創作的過程。

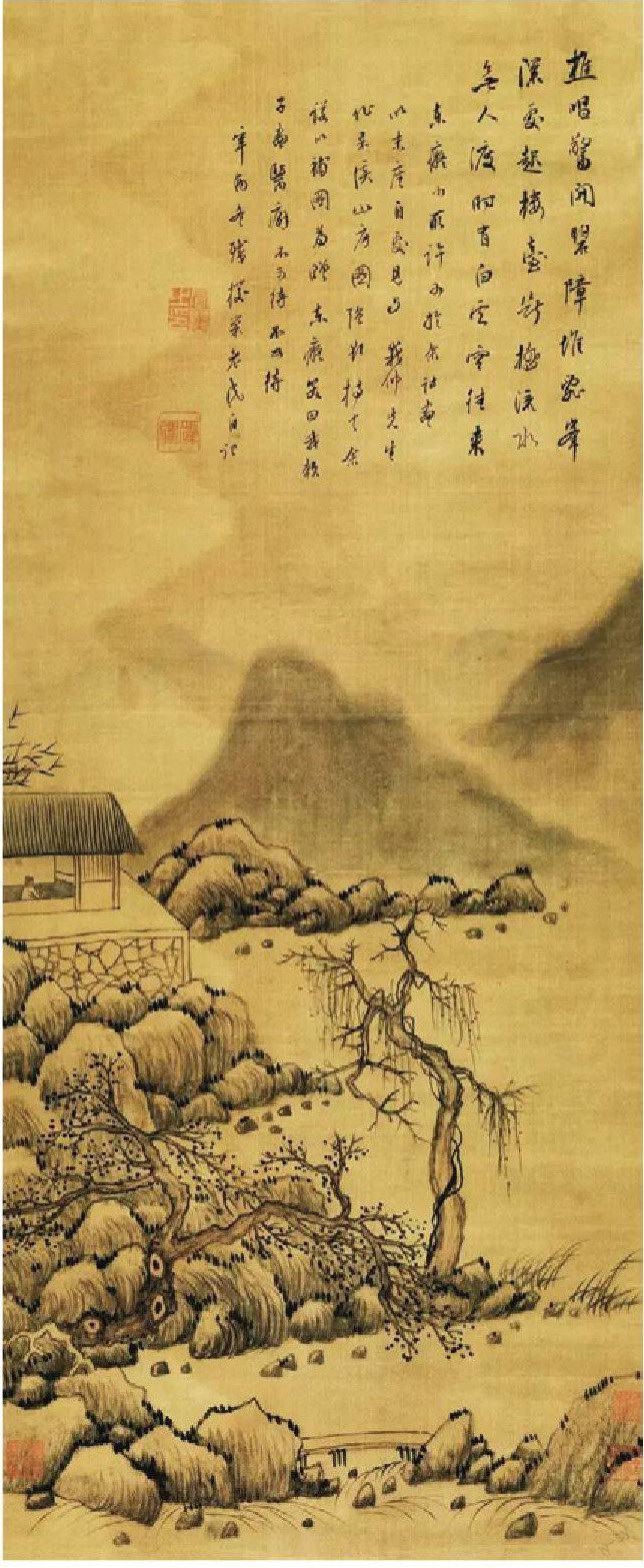

讀方以智的世傳書畫,筆者大多立足于其書勢筆法的慣性特征,結合元人創作中的性格語言予以聯系、比對。自然流暢、下手貼切、造境合情、題寫合理者,則多為傾向于可信可靠。當然,讀任何書畫總還有一系列內在的暗規則,是長期的閱讀實踐、磨練所積累形成的。其有共性的,亦有個性的認識方法和態度。作者字號、印章,甚至印泥印色等一系列因素的整體一貫性與協調性,也當是判斷的重要依據。筆者以自己淺薄之識,積累了一些天渡樓自藏和所見作品的截圖,附于此,供參考。

關于冒襄的繪畫及其相關問題,筆者有另文求教——《冒襄研究中的繪畫問題》《夜讀冒辟疆的<梅溪山房圖>》——此不贅述。

侯方域,四公子中最晚出,也是最早過世的一位。其人因一出《桃花扇》而被戲劇化、世俗化。他也告訴我們,凡愛情的主角永遠是歷史的主題,人之常性也。他與陳貞慧最交深,與冒襄、方以智友善。他的祖父就曾以“宮奴閹堅”直指閹黨魏忠賢,而他不阿諛失節,亦以一帖《留都防亂公揭》直逼閹徒阮大鉞,不惜亡自性命。這是多大的勇敢!四公子中,侯氏的一生最為深情而悲烈。

傳侯方域亦善書,權威機構則無收藏。筆者于市場曾見其名款的書作兩件,其風氣節奏貼近元人楊維楨,筆老鋒健,性若其人,不造不作,兩件作品間可比對出有機相似性,有相當高的可信度。此附圖為之證。

燕雀焉知鵬鳥之志也。相信,相關于晚明的四公子,還有更微的細節和更大的空間,有待于人們去探討、去發現。