國際法視域下的證據證明標準與地圖證明力

摘要:證據,無論在國內法還是國際法上,都是查明案情,確認事實的不二手段。而對證據的裁量,由于很難用確定的標準加以規定,很大程度上依賴于法官的自由裁量。國際法上的證據究竟以何標準進行判定,這是一個在法學理論和司法實踐上都不斷進步的問題。本文主要以卡塔爾與巴林案、馬來西亞與新加坡白礁案中有關證據證明標準的內容為切入點,嘗試著探究一下國際法中的證據證明標準問題。

關鍵詞:證據;證明力;地圖

中圖分類號:D993文獻標識碼:A文章編號:2095-4379-(2017)05-0114-02

作者簡介:郜碧澄(1993-),女,安徽人,武漢大學中國邊界與海洋研究院,碩士研究生,研究方向:國際法學。

一、證據的證明標準問題——以卡塔爾訴巴林案為切入點

卡塔爾巴林案涉及到的第一個關于證據證明的標準是“prima facie”的概念。庭審階段,卡塔爾提出對1939年英國決定有效性的質疑,法院認為英國政治代表告知巴林政府之前對島嶼的占有顯示出某種初步印象(prima facie)的權利并因此需要卡塔爾提交全面的證據來支撐。“prima facie”這個拉丁文及其代表的含義非常值得玩味。對于這個詞,筆者傾向于從文義和法律適用兩方進行解釋:從文義上說,“prima facie is a Latin expression for ‘at first sight.It may be used as an adjective meaning ‘sufficient to establish a fact or raise a presumption unless disproved or rebutted”①。而它的法律上的概念,主要是用于舉證責任。“prima facie”多被翻譯為“表面證據”,這是一個常用于英美法系的證明標準。美國《布萊克法律大辭典》將其解釋為“除非相反的證據被提出,否則據此證據已能確立某項事實或支撐某項判決”②表面證據的效果在于,雖然表面證據并不排除其他證據,但除非對方提出相反證據,否則表面證據即被視為充足。這一效果使得舉證責任在當事雙方之間發生轉移。國際法在證據證明標準上,一定程度地吸收了英美法系的這一證明方式,但是表面證據的認定一直以來是一個問題。在1947年科孚海峽案中,國際法院就曾指出一國對其領土和水域所實施控制的單純的事實,既不會涉及表面責任,也不能轉移證明責任。因此,以國際法院判決之角度,單純的主張并不能視為表面證據。

在卡塔爾巴林案中,英國政治代表提出的巴林所具有的“prima facie claim”其實就是一個具有“表面證據”特征的說法。英國政治代表認為,巴林在哈瓦爾島上進行的活動,已經可以作為一種表面證據被理解,因此舉證責任在雙方間發生了轉移,此時并不是巴林需要證明自己對哈瓦爾島有主權活動,而是卡塔爾需要給出全面的證據來排除巴林的“表面證據”。事實上卡塔爾并沒有給出足夠的證據來排除,因此英國政治代表最終認定哈瓦爾島主權應當歸屬于巴林。

卡塔爾巴林案涉及到的另一個關于證據證明的標準,與法院的引述有關。在判決杰拉達島主權歸屬時,法院引述常設法院在東格陵蘭案中的評論:“It is impossible to read the records of the decisions in cases as to territorial sovereignty without observing that in many cases the tribunal has been satisfied with very little in the way of the actual exercise of sovereign rights,provided that the other state could not make out a superior claim”③。這說明,盡管一方的主權活動證據很少,但是當另一方不能夠證明做過更多主權展示的話,僅有的這些主權活動證據依然可以令法庭感到滿意。因此,證明雙方證據的標準,不在于絕對意義上的證據多少,而是一個相對意義上的優勢。這其實是一個類似于民法上的“證據優勢”概念。關于民法上的證據優勢,美國法學會的《證據法典范》作出了一些解釋,即優勢證據為“認定事實,是決定該事實之存在,比該事實不存在,較有可能”④。上文所提到的證據優勢概念,是英美法系常用的證據證明標準之一,通常適用于民事訴訟。這是一個與刑事訴訟的證據裁量標準不盡相同的概念。刑事上的證據裁量,多采用更為嚴格的排除合理懷疑標準,相對較難適用于國際法上對證據證明力的裁量。因此,證據優勢不失為一種合理的裁量標準。

《國際法院規約》和《國際常設法院規約》中對證據的規定不多,大致是:法院為就地搜集證據而須在某國領土內行動,應向該國政府接洽;當事國應為一切措施搜集證據;舉證期限結束后,法院應當拒絕當事國提出的口頭或書面證據。但是,國際司法上究竟以什么樣的證明標準判定證據,《規約》并沒有提及。在司法實踐中,也多是綜合了以上提到的諸標準進行判定。

二、地圖的證明力——以馬來西亞/新加坡白礁、中巖礁和南礁案為切入點

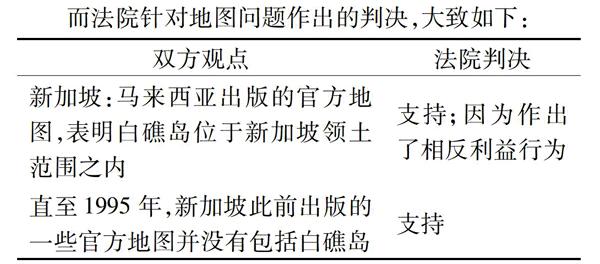

地圖的證明力是馬來西亞/新加坡白礁案中的一個爭議點。馬來西亞在起訴時提交的地圖集包含有關該區域的48副地圖。并且馬來西亞方認為,盡管地圖本身并不能形成領土主權權源,并不是具有本質上的法律約束力的文件,但是在某些情況下,地圖屬于當事國或者其他有關國家意志的具體表達范疇,與其他間接證據共同建立或者重建真實情況。

由此可見,對于雙方基于地圖證據提出的主張,法院均予以認可。通常國際法上的地圖的效力,與其繪制方是官方還是私人、作出時間在關鍵時間之前還是之后、出于爭端國還是第三國等均有關系。作為地圖證明力認定的一般規則,地圖效力應為:關鍵日期之前的一國官方地圖>關鍵日期之后的一國官方地圖>第三方中立地圖>關鍵日期之后一國官方片面繪制的官方地圖>私人繪制的地圖>同一時期繪制內容存在沖突的地圖。

從證據分類的理論上說,地圖通常被認為是一種間接證據(不能單獨證明案件主要事實)和傳來證據(并不源自于案件事實)。即便如此,地圖在解決領土爭端時依然有重要作用。以白礁案為例,雙方均提交了大量地圖作為支撐其主權的證據,這些地圖的作用均不盡相同,筆者將地圖證據按作用分類,每種作用選取一個代表地圖,大致如下:

地圖作為對爭議地區管轄和管理的主權行為證據,大多是作為主要證明文件的附圖,是一種間接的證據。雖然這種情況下地圖處于一個相對次要的位置,但是當其具有客觀性和確定性時,會具有很強的證明價值,能夠證實和補強其他來源的證據。但這種情況下地圖的證明力是與本身的精確性、客觀性、來源等密切相關的。在白礁案中,上表所列的“新加坡在白礁周圍海域進行海軍巡邏和演習”中,新加坡提交的主要證據是新加坡共和國海軍指揮官下達的文件,而地圖只是文件的附屬。同樣,在馬來西亞提出的“1968年石油協定”中,主要證據是協定本身和一些新聞資料,特許地區地圖只是一種補充。可見,地圖在作為一國主權活動的證據時,大多情況下是依附于其他證據的補充,證明力與地圖本身的性質息息相關。

當地圖作為邊界條約組成部分時,由于其與條約本身的不可分割性,常常會有決定性意義。當其被用于確定邊界位置時,由于地圖本身比文字描述具有更強的精確性,會被作為確定邊界位置的最直接證據。白礁案中涉及劃界協定時,雙方均直接將地圖進行了提交,并且引用于訴狀或答辯狀的正文之中。

綜上所述。根據其自身性質,以及在領土爭端中的證明作用,地圖的證明力會有強弱之分。在諸如劃界協定中作為官方確定位置的手段時,地圖會具有直接的、決定性的證明意義。而當地圖只是作為其他證據的輔助和補強時,其證明力大小常常與自身的客觀性、精確度、來源等息息相關。

[注釋]

①From Legal Information Institute of Cornell Universitys Law School.https://www.law.cornell.edu/wex/prima_facie.

②Bryan.Garner,Blacks Law Dictionary,9th edition,A Thomson Reuters business,2009:638-639.

③P.C.J.J.,Series A/B,No.53,p.46.

④李明.證據證明力研究[D].中國政法大學博士論文,2011:108.

[參考文獻]

[1]Bryan.Garner,Blacks Law Dictionary,9th edition,A Thomson Reuters business,2009:638-639.

[2]李明.證據證明力研究[D].中國政法大學博士論文,2011.

[3]張衛彬.國際法院解決領土爭端中證據證明標準問題[J].當代法學,2011(5):131-141.

[4]鄭志華.論國際法上地圖證據的效力[J].法商研究,2013(2):32-38.