試析中國特色軟權力的理論基礎

——“一帶一路”與國際規范供給的視角

[丹麥]李 形, 張久安

試析中國特色軟權力的理論基礎

——“一帶一路”與國際規范供給的視角

[丹麥]李 形, 張久安

軟權力;主導權;“一帶一路”;國際規范

本文以中國的“一帶一路”戰略的提出以及中國國際規范的供給為研究背景,旨在為理解“中國特色軟權力”提供理論基礎。筆者首先應用葛蘭西學派的政治學理論及新葛蘭西學派的國際關系理論,對以約瑟夫·奈為代表的主流“軟權力”概念進行批判性反思,將“軟權力”定義為既在內部構成主導權,又在外部塑造世界秩序的重要力量。由筆者所首倡的“相互依存式主導權”理論將介入對國際政治經濟大變革時代硬權力與軟權力交互關系的討論。本文認為,如果中國能在較長時間內保持經濟上的高速增長,那么其經濟實力的“外溢”效應——特別是在海外援助、對外直接投資和國際貿易等全球議題領域的積極作為——將最終使中國對外政策和國際行為成為“常態”。由此而來,傳統的軟權力的概念必將會容納“中國特色”。

國際關系理論中的現實主義、自由主義與馬克思主義學派紛紛從各自的理論假設出發,以“權力”(power)為核心變量彰顯出各自在解釋國際發展等經驗事實中的理論張力。不同學派對“權力”的不同理解也帶來了截然不同的世界秩序觀*英文power可以翻譯成”實力”,”力量”和“權力”等。在本文的語境下作者選擇“權力”。這也是一個具有爭議的概念。國際關系學界尚不能對它的定義達成一致的認識。摩根索指出,“在政治科學中,政治權力是極其富有挑戰與爭議的概念” 參見:Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace,Third Edition, New York: Alfred A. Knopf,1963,p.27. 沃爾茨認為盡管權力是現實主義國際政治理論的核心概念,但其恰當的定義依舊存在爭議,參見:Kenneth N.Waltz, “Reflections on Theory of International Politics: A Response to My Critics”, in Robert O. Keohane (ed.), Neorealism and Its Critics,New York: Columbia University Press,1986, p.333. 而在吉爾平看來,權力是國際關系領域最為復雜的概念之一而且更坦誠五花八門的“權力”定義足以讓政治學者們疲于應對。參見:Robert Gilpin, US Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Foreign Direct Investment, New York: Basic Books, 1925,p.24; Robert Gilpin, War and Change in World Politics, New York: Cambridge University Press,1983,p.13.。而其他與“權力”相關的國際關系概念,諸如影響力、武力、強制力、威懾力、誘導以及脅迫等卻在不同的語境與情境中被國際關系研究者們所廣為使用。自約瑟夫·奈在20世紀90年代初提出“軟權力”*自約瑟夫·奈的”soft power”概念出爐以來,國內的學界對于這個概念的中文翻譯是”軟實力”。但是筆者認為,實力是有形和無形力量的概念, 如軍事實力,經濟實力, 文化實力等。 但是實力的概念并非能最佳體現約瑟夫·奈的“soft power”概念的引申意義, 即能體現主導力量(hegemonic power)、規范力量(normative power)和塑造力量(shaping power)所折射出的對外的影響力, 而中文的“權力”的概念可能更好地包含這個語境。本文就是基于這個概念的基礎上通過中國“一帶一路”的戰略來探析中國崛起的硬權力背后的軟權力的形成、發展和規范化的趨勢。(soft power)這一概念以來,越來越多的學術研究將其關注的焦點聚焦在想法、觀念與價值的“權力”維度之上。近年來,在關于中國崛起與全球權力結構變遷的討論中,“軟權力”日益突顯出其重要的學理價值。

從歐洲中心論和其一體化進程的視角出發,“軟權力”的概念意味著對“規范力量”(normative power)的迷戀。規范力量作為基于道義正當性的、積極向善的“正能量”,是國際關系行為體在既定身份下對恰當行為的自我探求。[1](P887-917)隨著當今世界政治日趨“規范化”,各種國際行為主體竭盡全力地通過國際規范的供給,參與到國際規范塑造的進程中去,提升自身的“軟權力”;并最大化地通過投射軟權力謀求自身利益。隨著“一帶一路”的落地實施,以及由中國主導的亞投行成立并吸引了越來越多西方發達國家的參與*亞投行行長金立群在G20杭州峰會期間接受采訪時表示,仍有包括加拿大在內的20多個國家等待加入亞投行。,關于中國究竟是現行世界秩序的“革命者”還是“改良者”的爭論再次困擾了國際關系學界。學者們爭論的焦點在于,崛起的中國軟權力投射及其對既有世界秩序的規范供給,究竟是建設性的還是破壞性的力量?對上述問題的討論,都離不開對新興國家在既有世界秩序中的權力,特別是“軟權力”的科學分析。

一、權力的概念及其爭論

1.“硬權力”、“軟權力”與“巧權力”——約瑟夫·奈的理論解讀。

“軟權力”(soft power)一詞最早見諸于1990年約瑟夫·奈發表于《外交政策》的論文以及同年出版的專著《注定領導:美國權力性質的變遷》。奈主張“一個國家可以通過合作或軟權力而不僅僅是強制性命令的方式使得其他國家為自己所用”。這是奈關于“軟權力”的最初論點。作為與“硬權力”相對應的概念,“軟權力”被視作讓他人實現自身所期望結果,或說服他人朝既定方向行動的能力。[2](P5)面對當前中國的政治經濟崛起,約瑟夫·奈的“軟權力”學說顯示出了雙重內涵:一方面,“軟權力”被巧妙地作為全面考察國家整體實力的重要指標;另一方面,奈的“軟權力”定義在某種程度上低估了中國大國成長所取得的成就。依據奈的“軟權力”學說,盡管中國在經濟、技術和軍事等硬實力上處于一流國家的行列,然而在“普世”意義上依舊是第三世界國家。在奈看來,軟、硬權力在當下的國際政治博弈中發揮著同等重要的作用。

“知識就是力量”(knowledge is power)是弗朗西斯·培根的名言。但是,知識背后的“權力”的支撐 (power is knowledge) 則鮮為人們所提及。幾個世紀以來,人們將西方世界奉為知識與理念的生產者;視為為自然科學、人文與社會科學知識的積極推動者。但在這背后,為“定義”以及“辯護”西方知識而服務的有形或無形的權力資源卻常常被人們所忽略。事實上,是權力決定著某系統的知識究竟是普世的、科學的、富有創造性的;還是粗糙的、局限的、甚至非理性的。奈的“軟權力”理論是建立在冷戰結束后美國對自身“實力”重新反思的基礎之上。“軟權力”的出爐在政策取向與現實影響中有著深刻的新自由主義痕跡。在這一語境中,它不僅僅是新自由主義(普適的價值與規范)陣營中的核心要素,還在其中發揮著不可替代的作用。頗具諷刺意味的是,在過去的四十多年中,中國經濟發展的實踐成功擺脫了美式的“普世價值”的理論而取得了相當的成功*復旦大學唐世平在FT中文網撰文,稱“中國是一個不算太成功的‘發展型’國家”,并主張避免“中國特色”、“中國模式”以及“中國道路”等可怕的驕傲。但筆者認為,從認識論與知識論的角度看,中國發展的經驗與道路確實超越了西方既有知識的范疇,形成了一定的“中國特色”。參見:唐世平:《中國還不是特別成功的發展型國家》,FT中文網,http://www.ftchinese.com/story/001069171?page=2 (最后訪問:2016-09-06)。。

2.“一帶一路”與奈的“軟權力”——待思考的問題。

隨著“一帶一路”戰略構想的提出與落地,“一帶一路”的軟權力維度,得到了學者們的積極關注*參見:《“一帶一路”釋放國家文化軟實力》,中國文化報,http://news.xinhuanet.com/book/2015-03/16/c_127584516.htm (最后訪問:2016-09-04);李希光:《增強文化軟實力 推進“一帶一路”戰略》,《光明日報》,http://news.ifeng.com/a/20151130/46443686_0.shtml (最后訪問:2016-09-04)等。。在筆者看來,一方面,地區經濟合作倡議的提出與“軟權力”密不可分。“一帶一路”不僅是經濟外交構想,更是崛起中國的軟權力戰略。另一方面,正是中國的軟權力構成了“一帶一路”戰略,中國特色的“軟權力”作為規范的供給(盡管目前僅僅局限在政治關系的原則理念方面,如互聯互通、互利共贏、正確義利觀等),其塑造、提升與紅利的釋放關乎“一帶一路”的成敗。與此同時,越來越多的學術研究忽視了對中國式“軟權力”思維方式,以及“軟權力”在中國對外政策中獨特角色的研究。究其根源,一方面,人們習慣于用西方的規范標準來分析和評價中國的外交政策實踐。另一方面,中國的官方和學界也確實接受了“軟權力”的西方定義并將它應用到自己的討論中。但是,厘清中國“一帶一路”軟權力背后的理論基礎問題,關系到崛起中國作為既有世界秩序的“改良者”,以何種方式參與國際規范的補充性或修正性供給中去。

結合上述問題,以及前述對于約瑟夫·奈“軟權力”概念的辨析,本文研究的焦點不是就“軟權力”的概念本體展開爭論,而是以“一帶一路”的深入推進為契機*在筆者看來,2016年4月23日,經國務院授權,國家發展改革委、外交部、商務部聯合公開發布的《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》,標志著“一帶一路”正式推進實施。;在國際規范供給的背景下進一步探究中國軟、硬權力之間的交互關系,探究中國特色“軟權力”的理論基礎。具體說來,如何能夠超越西方的視角,在“一帶一路”與國際規范供給的研究中,考察中國特色的“軟權力”?

3.研究的基本概念、理論框架與學理反思。

從概念界定上看,筆者反對約瑟夫·奈的軟權力有其獨立性的主張,而將“軟權力”與“硬權力”看作一枚硬幣的兩面,相互補充,不可分割。硬權力是軟權力的基礎,同時硬權力也決定著軟權力的塑造方式。軟權力是建立在硬權力的物質基礎之上的;硬權力為軟權力作用的發揮提供了物質基礎。在研究中,筆者特別強調葛蘭西的“主導權理論”中強制(硬權力)與認同(軟權力)在實踐中的統一性。在中國崛起及實力變遷的討論中,筆者認為當前對于中國崛起的討論主要集中在硬權力方面,即中國崛起的軍事和經濟意涵;而忽視了由經濟成功所帶來的“軟權力”議題。“一帶一路”戰略構想的提出更凸顯了“相互依存式主導權”視域中中國特色軟權力的重要學理價值。

本文特別注意到,關于“軟權力”的學理討論可以將約瑟夫·奈的“軟權力”思想為切入點;但在深入的追問中,一定要以葛蘭西、考克斯(Robert Cox)以及沃勒斯坦的理論主張為旨歸。換言之,只有厘清了從葛蘭西主義政治理論到新葛蘭西主義國際關系理論,再到沃勒斯坦世界體系理論的演進過程中所暗含的“軟權力”思想脈絡,才能更準確地把握當前中國積極參與國際規范供給背后的“軟權力”博弈,以及中國特色軟權力的“一帶一路”投射。

現階段,關于中國崛起及其對資本主義世界秩序影響的國際關系研究可謂是汗牛充棟,筆者也曾就如何理解上述問題發表過多篇研究成果*參見:Xing Li (ed.), The Rise of China and the Capitalist World Order,Surrey, UK: Ashgate Publisher,2010;Xing Li and Oscar Agustin, “Xiānghù yīcún shì bàquán:“dì èr shìjiè” hé jīn zhuān guójiā de juéqǐ tòu xī” (Translation: Interdependent Hegemony: an Analysis to the Rise of the “Second World” and the BRICS), Journal of International Security Studies, No. 1, 2014;Xing Li and Steen Fryba Christensen (eds.), The Rise of China and The Impact on Semi-periphery and Periphery Countries, Aalborg-Denmark: Aalborg University Press,2012;Xing Li and Osman Farah (eds.), China-Africa Relations in an Era of Great Transformation, UK: Ashgate Publisher,2013;Xing Li (ed.), The Rise of the BRICS and Beyond: The Political Economy of the Emergence of a New World Order?, Farnham, UK: Ashgate Publisher,2014.。值得注意的是,筆者所原創的“相互依存式主導權”理論,作為(新)葛蘭西國際關系理論的修正,指出了“主導權”(hegemony)*英文“hegemony”一詞在中文詞典的普遍翻譯是“霸權”。筆者在目前的中文的文獻中看到的大多是“霸權”。而國際關系中“hegemony”的英文原意出自葛蘭西的論述和考克斯的葛蘭西國際關系學理論。這里hegemony指的是一個國家統治階級或一種社會體制能保持領導地位和在國家各領域保持主導權的能力。這種能力又能把這個國家的性質特征延伸到國際層面并塑造國際關系和世界秩序的走向。因為這種能力包含了一定超越階級和意識形態的普遍性價值觀,也包含了統治階級彈性和伸縮力以及不斷妥協、更新和自身不斷完善的素質。因此,如果超越意識形態“hegemony”應翻譯為“主導”,“主導性”,“主導權”。在國際政治經濟大轉型時代的復雜與交織。相互依存式主導權意味著動態的博弈局面,既體系中的現行守成國與新興的崛起國交織在世界秩序塑造與被塑造交互作用之中。[3]崛起的中國與既有國際秩序也存在這樣交互作用的連接,交互作用的辯證性體現在軟權力與硬權力在挑戰、制約與配合中相互作用。除此之外,沃勒斯坦的世界體系理論也將被引入到研究中來,資本主義世界的歷史經歷了主導權力的興衰,在這一過程中,占主導地位的世界強權都會有自己的“治理方式”,[4]即傾向于將其自己國內的治理文化與制度安排拓展和根植到世界秩序之中。

二、世界秩序中“主導權”的理論解讀:“軟權力”與“硬權力”的交互連接

“主導權”的概念常常被用來描述秩序在國際體系中的現實維度,這一概念對于理解與把握世界秩序與國際關系(體系)動態與辯證的交互連接有著積極的意義。現實主義認為“主導權”意味著霸權國家在國家間關系中的絕對統治作用,正如現實主義經典的霸權穩定論所揭示的那樣。而自由主義將主導權看作嵌入在行為體之間互動底端的“規則制定者”,而諸如規范、價值等國際制度則被視為形而上的“規則”。世界體系理論則特別強調由全球勞動分工所產生并維系的以國家為載體的“階級”及 “主導權”的物質形態。全球分工所帶來的持續的不平等交換,這種不平等交換反過來從經濟、政治以及軍事上作用于“強大—弱小”、“富有—貧窮”的格局。

在國際關系的視域中,主導權被界定為實現權力關系由國家層面向國際層面延展的能力。即主導國的生產方式、社會經濟與政治結構由其國內轉移到國際層面,通過主導國與國際之間的“國家—市場—社會”的互動,建構按主導國意愿的全球治理模式,塑造世界秩序。毋庸置疑的是,在整個過程中,真正起到塑造作用的依舊是硬權力,而不是軟權力。從引申的意義來講,葛蘭西主導權的政治理論對統治與認同(也可以解讀成硬權力與軟權力的關系)給予了精辟的分析。盡管約瑟夫·奈在著作中沒有將他的理論同葛蘭西以及新葛蘭西學派相聯系,但是我們還是或多或少地看到了葛蘭西“主導權”思想的影子。

在葛蘭西看來,國內政治中的“主導權”意味著統治階級通過“強制和認同”相結合的方式對被統治階級實施統治,即統治階級維持自己的統治,而得到被統治階級的認同。“基于認同的統治”代表著整個社會方方面面的利益,而不僅僅是政治、經濟、文化與意識形態的某一維度。盡管葛蘭西并沒有使用“軟權力”這個時髦的語匯。但是,我們不妨做出如下的概念類推,即葛蘭西筆下的“政治社會”(國家)是代表統帥強制性力量的硬權力,而公民社會作為軟權力,其社會認同與接受力量的體現,這就構成了國家政治硬權力與公民社會軟權力之間相互依存的交互連接。正是上述由社會、文化與意識形態認同所構成的政治控制模式,在西方被視為發達資本主義的“主導權”。

在新葛蘭西主義國際關系理論中,硬權力和軟權力被視為支撐主導權內在運作的重要力量。在主導權研究的視域中,將硬權力與軟權力置于同等重要的位置,解釋軟、硬權力的擴張對世界秩序的塑造,這為中國崛起與世界秩序的討論提供了有益的視角。新葛蘭西主義很敏銳地把握了主導權、世界秩序與歷史變遷的交互連接*參見:R. W.Cox, “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”, Millennium: Journal of International Studies, 10(2),1981, pp. 126-155; R. W. Cox,“Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method”,Millennium: Journal of International Studies, 12(2), 1983, pp.162-175.。深刻地揭示了國家內的主導階級和社會力量掌控的主導權,是如何逐步外顯并投射到世界范圍內,進而塑造國際秩序的。這種理論闡釋有效地解釋了二戰結束后美國獲得世界秩序主導者地位及其對主導權的護持。與此同時,在筆者看來,上述理論對于解釋中國崛起以及“一帶一路”建設中中國軟、硬權力之間的交互關系有著同樣重要的意義。

奈的“軟權力”概念可以批判地同葛蘭西的“主導權”理論建立起或隱或顯的聯系,諸如“服從—強制”、認同合作與意識形態的物質基礎之間可能存在理論性的聯系。在葛蘭西看來,意識形態(思想、規范與價值)并不是人們政治與社會實踐中虛無縹緲的東西。[5](P58)恰恰相反,意識形態實實在在地根植于人們的生活和社會實踐中。

但是,從另一個角度看,約瑟夫·奈的主張似乎暗示著軟權力并不必然依賴硬權力的觀點,并得出軟權力與硬權力是可以分開討論的結論。這就同葛蘭西“主導權”理論所主張的強制(硬權力)與共識(軟權力)在實踐中不可割裂的觀點存在分歧。由于軟權力的最終意義在于維持霸權式的主導,因此,軟權力本身并不是終極目的,而是實現終極目標的有效途徑。在葛蘭西看來,盡管共識性的權力十分重要,但不能僅僅為了達成共識而犧牲對主導權力的獲取。換句話說,共識性的妥協(或稱“消極革命”,葛蘭西語)是必要的,但不能據此挑戰統治階級所主導的經濟秩序(即物質基礎)。失去了統治階級所主導的經濟秩序就相當于失去了既有生產模式再復制的能力。而這種再復制的能力,正是統治階級用來創造旨在維系統治的物質基礎,進而維系霸權式主導權并用來“滿足”被統治階級共識的根本途徑所在。葛蘭西的理論認為主導權是軟權力與硬權力的交互融合,這為我們討論軟權力與硬權力之間的關系提供了有力的工具。

三、主導權中的軟權力——新葛蘭西主義的視角

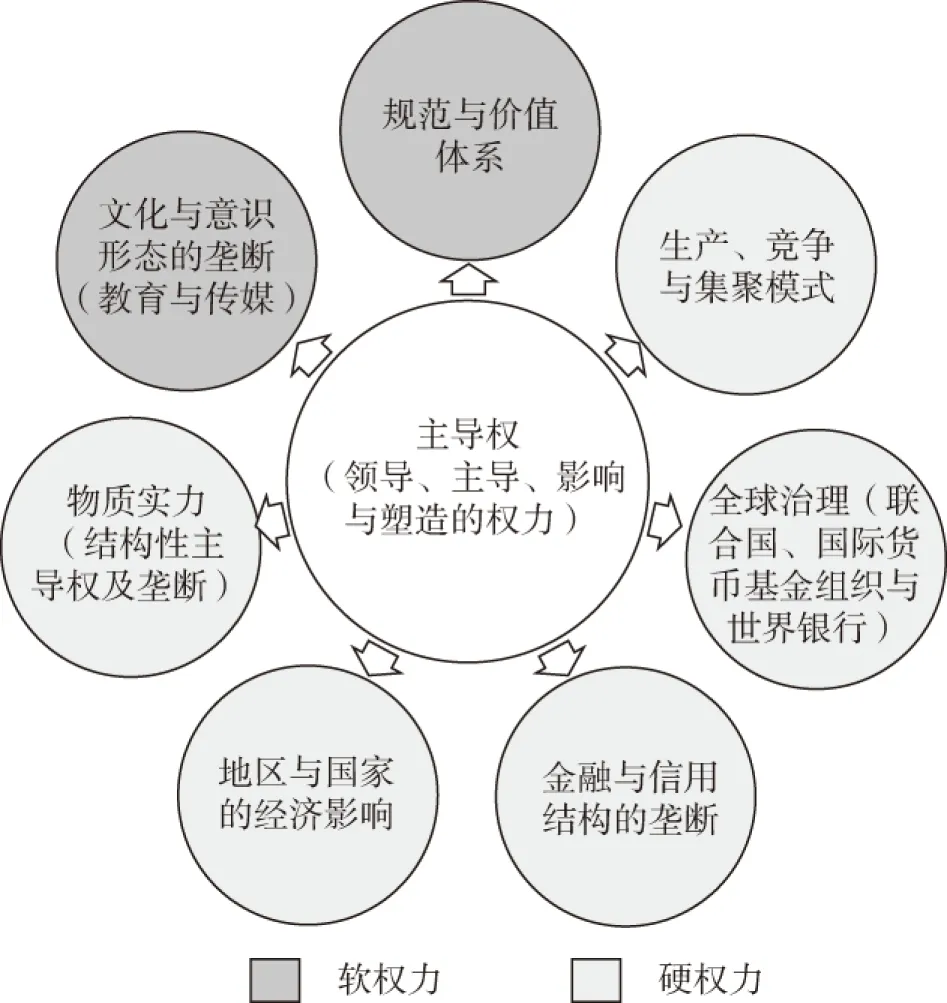

當前的世界秩序通常被稱為“戰后世界秩序”。由于美國作為第二次世界大戰以及冷戰后僅存的全球超級大國,既有的秩序在很大程度上是由其建立并維系的。如圖1所示,四個支柱支撐起了美國主導的戰后世界秩序,也支持了美國主導世界的能力與權力。

圖1:美國在世界秩序主導權中的四個支柱

在筆者看來,一國內部權力的積聚、主導權的強化與其權力的外部投射,特別是塑造地區與全球秩序的力量之間的關系可以通過新葛蘭西主義國際關系理論加以解釋。羅伯特·考克斯作為新葛蘭西主義的代表人物,從批判學派的研究范式出發,就主導權、世界秩序與歷史變遷之間的連接進行了充分闡釋。在考克斯看來,上述硬權力與軟權力的互動關系解釋了由統治階級及社會力量占據的對內主導權是如何延展并投射到世界范圍內,進而塑造世界秩序的*R. W. Cox,“Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”,Millennium: Journal of International Studies, 10(2), 1981,pp. 126-155;R. W.Cox, “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method”,Millennium: Journal of International Studies, 12(2), 1983, pp. 162-175.。上述對主導權的新葛蘭西主義解釋頗為理想,且系統全面地對權力與秩序的人為互動關系加以闡釋;即特別重視意識形態、物質基礎與制度規范之間的人為互動。

在實證研究的基礎上,考克斯指出,四個支柱所支撐的世界秩序主導權是由美國主導的國際組織(布雷頓森林體系)以及其附屬機制所創造及再造的。其目的無非是使得美國及其統治階級護持美國在世界秩序中的霸權地位,并塑造整個世界秩序的演進方向。在戰后世界秩序的建構中,軟權力僅僅是政治、經濟與安全等硬權力資源的規范與價值表現。

四、“一帶一路”與國際規范的供給——“相互依存式主導權”中的中國軟權力

聯系到當前的“一帶一路”戰略,在基本的規范理念倡導上,中國從國際關系的基本原則以及既有的世界秩序出發,倡導“親、誠、惠、容”和“命運共同體”等中國特色外交理念,表達一種對于理想狀態國際合作的憧憬以及對于中國外交道德基準的弘揚。中國有著豐富且連貫的外交政策宣示,但對于現實中的外交行為以及世界秩序主張卻缺乏系統的理論總結與國際對話。因此,“一帶一路”主張與中國特色外交政策話語很難成為被世人所接受和認可的規范與價值;也因此不能直接作為國際規范供給于既有的國際社會。但上述中國特色外交理念與價值的系統表達,為中國獲得了一定的道德正義形象和地區認同感,構成了中國特色“軟權力”的理論與制度基礎。

世界正在邁入“相互依存式主導權”的時代。“相互依存式主導權”的概念試圖描繪一個新世界秩序的進行式, 即“第一世界”(守成國)與“第二世界”(崛起大國與新興國家),在國家利益、地區發展、國際政治議程、政治聯盟以及潛在沖突等交織過程中相互影響、相互制約,共同重塑國際安全與國際政治經濟秩序。[6]

首先,“相互依存式主導權”或稱為“相互交織的主導權”,著眼于全球資本主義發展進入“多樣化資本主義”的新階段,在這個階段,資本主義體系內部的社會力量與社會階級包括更為多樣的行為體與更為多元的聯盟。從某種意義上說,世界進入了一個融合的時代:“在轉變面前,既有的世界秩序變得日趨頑固。而新的規則與制度安排卻要建立在舊有秩序的基礎上。由于沒有歷史軌跡可供國際權威加以裁決相互競爭的索求,或者決定哪些規則、規范與原則應該占據主導地位,國際秩序變得越來越稀缺”。[7]

其次,相互依存式主導權揭示出了中國崛起與既有世界秩序的辯證連接。具體說來,中國崛起與既有世界秩序的辯證關系體現在“雙重融入”的過程中。中國經濟騰飛的成就得益于積極融入國際體系,而中國的融入也或多或少地挑戰了世界秩序的基本規范,這可以看作一個硬幣的兩面。法國前總理德維爾潘在接受中國記者采訪時曾表示,“一帶一路”將重塑世界秩序。“很多現有的多邊機構在他看來太過保守,他們在保衛自己的利益,保衛那些主宰著這些機構的國家或國際社會的利益,而這些處于統治地位的多是歐洲國家。”[8]就“一帶一路”戰略中中國的“雙重融入”來說,黃仁偉就指出,“一帶一路”可以成為中國實踐國際秩序新理念的實驗場。中國可以通過“一帶一路”建設新型的國際經濟、政治、安全秩序。并通過“一帶一路”構建新的國際規則。在他看來,凡是涉及“一帶一路”建設的規則都要逐漸建立起來。這個建立過程,就把原來老的西方規則慢慢改變了。[9]

再次,如圖2所示,世界秩序進入相互依存式主導權的時代意味著全球硬權力的相互依存與交融,以及軟權力的多元化的趨勢。中國的崛起不但打破了西方在政治、經濟與技術等硬權力上的壟斷地位,也從功能、范圍、合法性與權威等方面,挑戰了既有世界秩序中的“規范制定”權力。[10]更進一步說,隨著中國的硬權力與西方國家相互依存,中國特色的軟權力也會在不遠的將來呈現出相互依存的態勢。但是,與西方的“規范力量”有所不同,中國不期望其他國家遵從自己提出的規則與規范,而是通過建構以集體行動與談判為導向的“行動共同體”,展示其吸引力。[11]這也可以看作中國通過倡議“亞投行”與“一帶一路”參與全球規則變革的理論解釋。

圖2:相互依存式主導權視域中的中國軟、硬權力

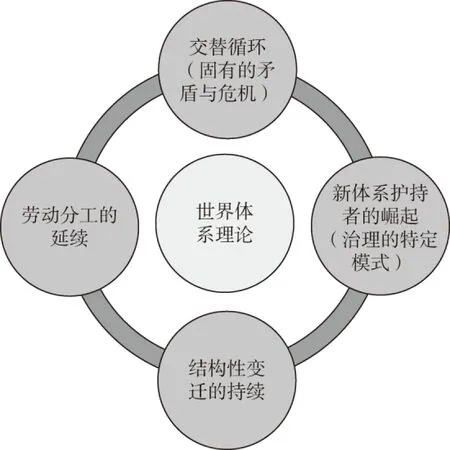

由沃勒斯坦提出的“世界體系理論”為理解現代資本主義世界體系崛起中的歷史演進與變遷提供了更為廣闊的理論視角*Immanuel Wallerstein,“The Rise and Future Demise of the of the World-Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis”, Comparative Studies in Society and History,16,1974,pp.387-415; The Capitalist World-Economy, New York: Cambridge University Press,1979;“The Rise of East Asia, or The World-System in the Twenty-First Century”,http://www.binghamton.edu/fbc/archive/iwrise.htm,1999; World-Systems Analysis: An Introduction, Durham: Duke University Press,2004.。但是,沃勒斯坦筆下的世界體系本身就充滿了基本的矛盾,經濟繁榮與危機的周期律動就是其中的典型。更為重要的是,跟隨這類周期律動的是全球秩序主導者的興衰。與此同時,中國的崛起作為資本主義積累模式的產物,被想當然地看作世界體系演進的一部分。按照世界體系理論的解讀(圖3),由于中國的經濟深度融入到資本主義生產與積累方式之中,一方面中國的崛起被視為新一代的全球政治經濟秩序保護者,而另一方面作為新的體系維護者,中國必將在全球治理中有其獨特“中國特色”。這就是為何西方媒體將中國主導的亞投行和絲路基金視為“中國對布雷頓森林體系的挑戰”,而試圖建立“中國式的國際秩序”。但是,從世界資本主義體系的宏觀角度來看,中國顯然是為目前危機中的世界經濟秩序輸入了活力和新鮮血液。

圖3:世界體系演進的歷史周期律

如圖3所示,隨著中國日益增長的經濟實力,中國在市場力量的驅動下開始主導權的對外擴張,這不可避免地對既有世界秩序在體系結構與規范建構方面帶來巨大影響。從葛蘭西理論來解讀,中國經濟主導權的對外擴張是一個辯證的整合過程,該過程整合了物質、經濟層面(硬權力)以及社會政治、社會文化等軟權力。然而,以中國為代表的仍在律動周期中的新興國家,由于它們與體系的守成國有著不同的政治與治理文化(即不同模式的軟權力),常常被視為是現行體系的挑戰者。從美國等西方守城國看來,中國在試圖“中國特色化”既有的世界秩序。中國人自己慣用的“中國特色”也在西方媒體中成為妖魔化中國的代名詞,諸如北京在塑造“中國特色的世界秩序”等。

在世界體系理論看來,從根本上說,塑造世界秩序的核心力量是經濟而不是政治或社會因素。究其緣由,世界經濟是由資本積累與擴展和勞務分工的地位所主導形成“核心國—邊緣國”的關系和國際規范的制定。盡管目前中國的國際影響力主要來自于其全球經濟影響,但最終其經濟影響力會形成國際新規范的構成和塑造,將最終被體系通過規范談判、議程設置與政策制度化等方式所同化。在筆者看來,盡管這種分析是建立在經濟主導基礎之上的,但是從世界歷史進程的實例中可以發現一個規律,即規范性影響及“規范力量”是經濟實力上升和對外延伸的必然結果。

五、余論:中國特色的軟權力

在國際關系研究實踐中,無論是對“權力”的討論,還是對軟、硬權力的脈絡梳理,我們都有意或無意地進入了由美國及西方世界所主導的話語體系。究其根源,主流的政治科學與社會科學概念,都是產生于歐洲或西方歷史觀視域中的經濟社會發展經驗。這些概念其中所蘊含的是西方視野中的認知、意識(包括概念、語言、定義、期望、目標與意識等)與社會發展(經濟、政治與公共政策)之間的互動關系。國際關系與世界秩序的歷史演進在某種程度上等同于一部歐洲主導的西方歷史*不容否認的是,歐洲的確是當前主流價值、規范、制度和世界秩序實踐的歷史溯源地,筆者注。。早在20世紀90年代初,塞繆爾·亨廷頓就注意到,包括中國在內的非西方文明,日漸顯現出以非西方的獨特方式塑造世界秩序的愿景與權力。

近年來,崛起的中國同其他新興國家一道,逐漸成為了國際規范的供給側與制定者。中國的軟權力(中國特色的規范、價值、制度與特色)逐漸興起并交互關聯于既有的世界秩序之中,這一切的發生,并不是源自刻意的推廣,也不同于美國式主流社會、市場(包括資本)和個人的聚合建構,而是由中國經濟崛起及其日益重要的制度性角色所帶來的。更進一步說,如果中國的經濟發展在未來相當長的時期內仍舊保持成功的地位,中國經濟權力的對外影響(以海外援助、國際投資與貿易為主要形式)最終將中國的政策與行為定義并打造成為富有中國特色的規范與價值。

中國“一帶一路”的戰略并不是試圖創造一個替代性的世界政治與經濟秩序去謀求中國價值規范與制度的國際擴張,而是通過中國的規范供給參與既有秩序的改革完善之中。中國不僅通過一系列的規范塑造行為參與國際制度設計,還正在通過“一帶一路”、亞投行等倡議實現對國際規范的“中國特色”建構,為國際社會提供富于東方智慧的價值與規范。一方面,日益增長的硬權力資源擴展了“中國特色”軟權力的運行基礎;另一方面,囿于世界對崛起中國的種種疑慮,以話語權為代表的軟權力還將是中國的稀缺資源。因此,正如本文所主張的,軟權力理論演進的學理脈絡、軟硬權力之間的辯證關系,以及“一帶一路”背景下中國特色的軟權力與規范供給需要更深層次的理論反思。

[1] Martha Finnemore, Kathryn Sikkink. International Norm Dynamics and Political Change[J]. International Organization,1998,52(04).

[2] Joseph Nye. Soft Power: The Means to Success in World Politics[M]. New York: Public Affairs,2004.

[3] Steen F.Christensen,Xing Li. Emerging Powers, Emerging Markets, Emerging Societies: Global Responses[C]. London: Palgrave MaCmillan,2016.

[4] Immanuel Wallerstein.The Rise of East Asia, or The World-System in the Twenty-First Century [EB/OL].http://www.binghamton.edu/fbc/archive/iwrise.htm ,1997.

[5] Roger Simon. Gramsci’s Political Thought[M]. London: Lawrence and Wishart,1982.

[6] Xing Li, Oscar G. Agustin. Constructing and Conceptualizing ‘Interdependent Hegemony’ in an Era of the Rise of the BRICS and Beyond”[A]. in Li Xing (ed.). The BRICS and Beyond: The Political Economy of the Emergence of a New World Order[C]. Farnham, England: Ashgate,2015.

[7] R. L.Schweller. The Age of Entropy: Why the New World Order Won’t Be Order[EB/OL]. Foreign Policy, June 16. 2014, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2014-06-16/age-entropy.

[8] “一帶一路”將重構國際秩序[EB/OL].東方早報,http://money.163.com/15/0526/10/AQHKR7K500253B0H.html.

[9] 黃仁偉.“一帶一路”是國際秩序新理念的試驗場[EB/OL].人民網,http://world.people.com.cn/n/2015/0705/c1002-27255803.html.

[10] Trine Flockhart, Xing Li. Riding the Tiger: China’s Rise and the Liberal World Order[R]. DIIS Policy Paper, Danish Institute for International Studies, Copenhagen, 2010.

[11] Emilian Kavalski. Chinese Normative Communities of Practice: Comparative Study of China’s Realtional Governance of Africa and Central Asia[A]. in Xing Li and Osman Farah (eds.).China-Africa Relations in an Era of Great Transformation[C]. Surrey, UK: Ashgate Publisher, 2013.

[責任編輯 劉蔚然]

Theoretical Basis of Chinese Soft Power Characteristics ——“One Belt, One Road” and the Perspective of the International Normal Supply

Li Xing1, Zhang Jiuan2

(1. Research Center on Development and International Relations, Aalborg University, 9220 Aalborg,Denmark; 2. School of Government Administration, Beijing Normal University, Beijing 100875)

soft power; hegemony; “One Belt, One Road”; international norm

Against the background of China’s “One Belt, One Road” strategy in connection with its rise as an international norm-provider, this article offers a theoretical framework for conceptualizing “soft power with Chinese characteristics.” In this article, the Gramscian political theory and neo-Gramscian IR theory are applied to critically review Nye’s soft power notion. It intends to treat soft power both as an important component of internal pattern of hegemony and as part of outward power expansion in shaping the world order. In addition, the application of the author’s own “interdependent hegemony” theory aims to posit that hegemony, both hard and soft power, will be intertwined in an era of the great transformation of international relations and international political economy. The article concludes that if China’s economic development remained to be successful in a long run, the external expansion of its economic power-especially its overseas aid, investment and trade-would eventually make Chinese policies and practices become “normal”. As a result, the conventional notion of soft power would have to accommodate the “Chinese characteristics”.

李形,丹麥奧爾堡大學發展與國際關系研究中心主任、教授,《中國與國際關系學刊》主編(丹麥 奧爾堡9220),浙江嘉興學院特聘教授兼國際問題與發展研究所所長;張久安,北京師范大學政府管理學院國際關系研究所博士后(北京100875)。