以審判為中心視野下的筆錄制作

——保障筆錄證據能力與增強閱卷親歷性

文/張雯雯

以審判為中心視野下的筆錄制作

——保障筆錄證據能力與增強閱卷親歷性

文/張雯雯

一、以審判為中心對筆錄制作的影響

(一)理論層面對筆錄制作提出更高要求

在逐步推進的以審判為中心的訴訟制度改革之下,傳統流水線式的刑事訴訟結構將逐步轉化為以兩造三方為格局,以審判為中心的訴訟模式。在這一模式下,“法庭審判是整個審判程序的中心。因為定罪權是刑事審判權的核心……法庭審判是決定被告人罪之有無的關鍵環節。”①此時,在庭審中宣讀的言詞證據其內容是否真實有效,其形式是否存在瑕疵,這些質疑都將在漸趨實質化的庭審中受到更嚴格的審視。筆錄作為現階段言詞證據的主要承載,其制作的方式方法必須有所跟進,否則將無法適應以審判為中心改革之下對筆錄提出的嚴峻挑戰,更無法適應逐步邁向直接言詞原則的法庭審判。基于此,筆者提出一些思考,探索一些方法,敬待方家校正。

筆錄制作是言詞證據的形成過程,這一過程直接影響言詞證據的固定以及其后庭審階段對該證據的出示。根據以審判為中心的訴訟模式以及直接言詞原則的要求,筆錄的制作應當盡可能還原敘述人真實的語義和語境。直接言詞原則是直接原則和言詞原則的合稱,直接原則即在場原則、直接采證原則以及自主裁判原則;言詞原則是參加審判的各方應以言詞陳述的方式從事各種訴訟行為,且在法庭上提出任何證據材料均應以言詞陳述的方式進行。②從犯罪嫌疑人供述與被害人陳述角度,當下筆錄仍然是最重要的證據形式;從證人證言角度,現階段證人出庭作證仍難以成為常態,這些都制約了直接原則中的在場原則與直接采證原則的實現。為彌補這一缺陷,正可以從完善筆錄制作入手。

(二)實踐層面現行筆錄制作難以適應以審判為中心的新要求

在實踐層面,筆者通過調研一定數量筆錄中存在的問題,發現現階段筆錄中仍存在語言轉換的諸多問題,從而導致對筆錄內容的理解困難甚至理解不能,甚至可能導致無法還原案件事實。在以審判為中心的要求下,如果不注意筆錄制作的規范性,以及語言轉換的真實性、客觀性,將不可避免地出現由于筆錄制作不當而產生的證據瑕疵甚至證據能力問題。

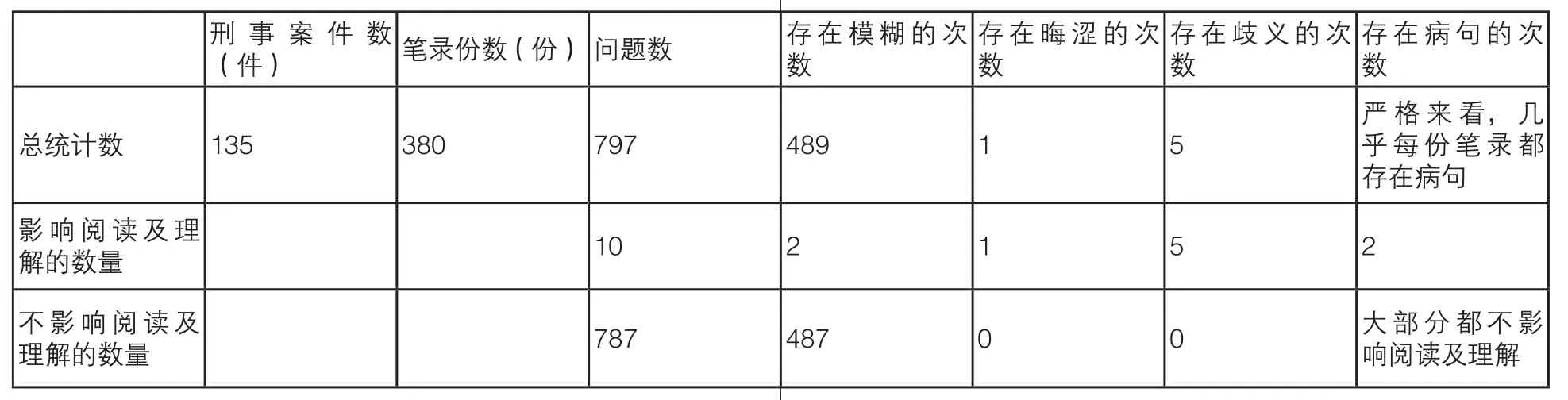

下面是筆者對筆錄中存在問題的統計情況(表1-1)。從表中可以看出,筆錄中存在語義模糊與病句的情況最為常見,但該二者導致影響筆錄內容理解困難的情況相對總體問題數而言并不高。而存在晦澀和歧義問題的次數雖然在總體統計數中不多,但是該問題影響筆錄閱讀及內容理解的概率極高,意即該問題的出現往往導致更高概率的理解困難,從而影響筆錄內容對案件事實情況的還原。

此外,值得說明的是,語言轉換的客觀性問題以及對煩瑣語言如何處理的問題,二者需要親歷筆錄制作方能發現,因此在下表的統計中對以上兩個問題沒有形成數據,但這兩個問題同樣是筆錄制作中不可避免的。

表1-1 筆錄中存在的問題及數量

二、筆錄制作中語體轉換的限度

(一)筆錄的語體特征

筆錄制作即形成筆錄的過程與方式,這其中具體包括將筆錄從口頭形式轉化為書面形式的過程與結果,包括筆錄呈現的方式、記錄語言的運用等一系列與筆錄制作相關的內容。筆錄制作中的內容失真常常是由于制作的過程和方式存在問題而導致,即使內容出自犯罪嫌疑人的真實意思,但是由于筆錄制作過程不盡規范,也可能使得筆錄在準確性、全面性上產生問題。

“各類筆錄都是如實記錄訴訟活動的法律文書,由于它們是在法律訴訟程序的各個階段與訴訟口語同步生成的,所以在各類筆錄的制作過程中,發生了訴訟口語和書面記錄語言之間轉換的關系”。③值得注意的是,筆錄是將口語轉化為書面的形式,而非轉化為書面語。區分口語和書面語的標準并不是考察其是否記載于書面,而是考察語體的特點。“口語即口頭語言,作為交際工具首先體現在聽和說的語言行為之中,所以口語又叫‘談話體’,而書面語言則需筆之于書……所以書面語又叫‘文章體’,但必要時口語可由文字記錄”。④因此,筆錄制作的過程并不是將口語轉化為書面語的語體轉化過程,而是將口語轉化成書面記載的形式。

筆錄制作的目標應當是對口語完全真實的記錄,這一點可以參照部分英美法系中語音即時轉換的記錄方式。此種方式利用語音轉換技術,能夠迅速將供述或證言轉化為書面的形式,這種非人工的記錄方式可以在最短時間內完整、全面地記錄下口語,而幾乎不會減損任何口語信息,這是一種比較理想的筆錄制作方式。而在英美法系國家,由于傳聞證據規則的確立,筆錄幾乎不會作為證據使用,但筆錄仍然承擔著喚醒證人記憶等作用,由此可見,筆錄無論承擔著何種角色,其在司法實踐中仍然不可或缺。

囿于目前刑事司法技術和司法資源的局限以及對司法效率的追求,筆錄是目前中國刑事司法程序中保存言詞證據的最主要方式。在有限的辦案時間中,即使是電腦記錄,詢問和訊問不可能也沒有必要一字一句地完全記下對方的每一句話。因此,記錄者有必要在記錄過程中進行適當的省略、加工和注釋,在不影響原意的情況下對口語進行必要的加工。這一過程使得筆錄中的內容又不完全是口語,而是為了適應書面記錄,經過一定加工,融入記錄者自身理解并受記錄者個人因素影響的,有別于最初口語的,由書面承載的口語。

(二)過分轉寫對筆錄證據能力的影響

上文中談到的語體與直接言詞的關聯就在于是否存在將口語過度轉寫為書面語的情況。以審判為中心,堅持直接言詞原則,這就對提交到審判環節的筆錄有著更高的要求,即筆錄應當更真實,從而在法官閱讀筆錄時能夠展示給法官一個仿佛身在訊問或詢問現場的閱卷體驗,這是筆錄還原力的體現。

越能反映訊問或詢問真實場景的筆錄,其還原力就越強,該份筆錄在審判階段也就更有助于增強法官閱卷的親歷性。完全口語形式的筆錄必然還原力最強,但是出于種種原因,一字一句的記錄在辦案中無法實現,又由于記錄者個人因素的介入,筆錄可能是口語和書面語的結合。但是這種結合應當以口語為主導,可以存在一定的書面語,但如果完全變成書面語,筆錄對詢問或訊問現場的還原就大打折扣,從而也影響了法官閱讀筆錄時對原始情境的還原。

作為“談話體”的口語具有自發性和隨意性的特點,書面語則更慎重,風格莊重,創作過程仔細認真,經過一定的思考和斟酌。一旦口語經過筆錄制作變成了趨向于書面語的語體,那么我們就需要思考其中的原因,這可能是由于記錄人員在筆錄制作中加入了過多的自我理解和加工,過分省略或簡潔,也可能是記錄人員出于辦案目的依照自身所希望的內容進行理解和記錄。在這種情況下,本應是交叉語體的筆錄卻出現了書面語,這意味著人為加工的痕跡過多。由于非本人親述,制作者的扭曲或加工正是學界對傳聞證據持否定態度的原因所在,而筆錄一旦出現了書面語,無疑會使法庭對筆錄的真實性產生疑惑,從而影響筆錄的還原力與閱讀筆錄的親歷性。

例如下面的一段文字正是檢察機關在審查起訴階段提訊犯罪嫌疑人時的筆錄內容:⑤

示例一:

問:你偷東西是否都是有預謀的?

答:沒有,這幾次都是臨時起意的。

示例二:

問:你盜竊的手段?

答:推窗入室。⑥

臨時起意、推窗入室屬于高度凝練的詞語,一般盜竊案中犯罪嫌疑人鮮有能說出如此精確的詞語,這樣過分加工記錄為書面語,雖然會使得記錄更加準確精練,直擊法律定性,但是卻也使得筆錄的真實性打了折扣。

因此,可以總結這樣一條規律,在轉寫過程中,出于真實性考慮,筆錄記錄應盡量避免書面語的使用,因為過多的書面語往往意味著記錄者可能進行了太多的轉寫(當然,如果說話人本身就習慣使用書面語,那么筆錄中出現太多書面語也情有可原)。在說話人沒有使用書面語的情況下,應當絕對禁止記錄人員使用法言法語式的法律書面語及其他不符合真實情況的書面語,因為對此類書面語的使用很可能會被認為是記錄者對案件的預先判斷在筆錄中的體現,從而影響法官對該份筆錄的還原感。法言法語式書面語的范疇以相關的法律詞典為標準。除法言法語式書面語之外的書面語,則可以根據記錄人員對案件的了解,結合具體情況,進行適當的轉寫。

由此我們也可以看出,為了增強筆錄的還原力,提高法官閱卷的親歷性,我們應當盡可能全面、如實地進行筆錄制作。但是,全面如實的要求也并非是一字不差地記錄,視具體情況仍然需要轉寫或改寫一些詞句,這就需要記錄人員不斷增強對筆錄制作的了解和認識。

三、語言轉換與筆錄的證據能力

在語體轉換的基礎上,語言轉換與證據能力之間的關聯性體現在不規范的筆錄語言轉換會導致筆錄的失真,或是由于記錄人員的刻意為之,或是由于粗心大意,或是出于記錄技巧的缺乏。由此而導致的真實語言與筆錄內容之間的差異,很可能成為筆錄證據能力的致命缺陷,嚴重者作為非法證據受到排除,輕者作為瑕疵證據,其在審判者心中的分量也會大大下降。

(一)晦澀問題

筆錄一般情況下都是由平實易懂的語言所組成,這基于筆錄本身就源自于口語,必然不會充斥如書面語般晦澀難懂的語言。在一些特別類型的案件中,作為行業專用語、特殊物品名稱、專業語言等,其本身就比較生僻,不屬于筆錄制作的問題。而筆錄中應避免的晦澀用語,主要針對那些將通俗語言不必要的晦澀化,從而可能影響筆錄準確性的情況。

示例一:

A.我想進去偷東西,然后就找了一個鐵棍,把臺球廳的門鎖釕铞撬了,之后直接進去到吧臺了。

B.我想進去偷東西,然后就找了一個鐵棍,把臺球廳的門鎖搭扣撬了,之后直接進去到吧臺了。

分析來看,釕铞即門窗上的搭扣,或是用來扣住門窗的鐵片。犯罪嫌疑人或其他被詢問人一般并不會使用該詞語,或是無法準確適用該詞語,公安機關根據自己以往辦案經驗記錄為釕铞可能并不符合說話人的真實意思和實際情況,因此在這種情況下改用通俗易懂的詞語表述更有利于筆錄制作。

(二)歧義問題

歧義在很多情況下結合上下文并不會影響理解。例如在一起詐騙案中,被害人在詢問中有這樣一句話:“我才給了他 7000 元”。這句話單純理解可以有兩種意思:一種是我僅僅給了他 7000 元而已,表示給的還不夠多。另一種意思是因為某種特定原因才給了他 7000 元。在筆錄中我們通過上下文理解,看到這句話前面的一句話是:“‘正是因為他承諾我事一定能辦成’,這句話后面的‘我才給了他7000元’只能是表達第二種意思了。”⑦對此類歧義句采取直接轉換的原則即可,并不會影響筆錄的真實性或可靠性。

但如果無法根據上下文推知歧義的情況,就會造成真的歧義,從而影響筆錄對犯罪事實的還原。從語詞的角度,犯罪嫌疑人在接受訊問時供述的具體詞語可能在犯罪構成的角度代表多種可能,犯罪嫌疑人所謂的“就是想治治他”、“整整他”、“教訓一下”等詞語從主觀方面可能包含著使用暴力的意思,也可能包含著其他欺詐、敲詐的主觀惡意;犯罪嫌疑人所謂的“搞點錢”、“弄點錢”、“借點錢”等詞語從主觀方面可能包含著借用、盜用、搶劫、搶奪、詐騙、挪用等多種不同的主觀狀態。于語句的角度,“以前因為詐騙兩次被判了有期徒刑”這句話從語義上就有兩種解釋,一種是兩次詐騙行為,一種是兩次有期徒刑,不同的解釋可能影響到對累犯或慣犯構成的判斷,因此此類歧義在記錄中也應當具體詢問對方的真實含義再行記錄。又例如下面的一些示例:

示例一:“我丟的錢其中有5000元是打好捆的,這是當天從銀行取的,我可以提供取款證明的,其中有2000元放在牛皮紙袋中,我一共丟了7000多元。”

示例二:“出事后我就趕緊跑了,上了一輛紅色的黑車。”

示例三:同一案件筆錄前后對同一塊玻璃的記載分別是:“玻璃窗上沒鎖/玻璃窗沒上鎖。”

示例四:“錢到手后我就趕緊出來了,找了個地方把錢拿出來點。”

分析來看,示例一中,對“其中”一詞的運用值得斟酌。第一個其中的運用是正確的,但是第二個其中的運用就容易造成歧義,理解為“其中的其中”。在筆錄制作中應當注意對這類表述范圍的詞語的運用,否則將容易造成歧義。示例二中,黑車指不具備正規營運資質的私人出租車,依照錯誤示例的表述,案發時犯罪嫌疑人逃跑時上的是黑色的車還是紅色的車就產生了歧義。示例三中,案件中的玻璃窗究竟是根本沒安鎖,還是玻璃窗上有鎖但沒鎖上,同一案件的前后記載卻并不一致,容易使得筆錄閱讀者無從了解案件的真實情況。示例四中,“把錢拿出來點”有兩層含義,一是拿出一點錢,二是拿出錢來數數。

為了避免歧義,在記錄中首先應當識別歧義,在記錄前將歧義句的內容明確,而明確的方式主要是針對歧義句再次發問,之后再直接記錄為沒有歧義的詞語。這就要求記錄人員對可能存在的歧義,尤其是對案件定罪量刑起到關鍵作用的語句所隱藏的歧義信息足夠敏感。

(三)病句問題

病句在筆錄中的存在十分廣泛,可以說幾乎每一份筆錄中都會存在病句。從語言學的角度看,因為人類同時具有語言能力(linguistic competence)和語言表現(linguistic performance),我們對語病/活用的感知判斷是在語言能力層面的,而我們實現語病/活用則是在語言表現層面的,所以常常會出現明知道這一句有語病(能力層面)而繼續使用這一句(表現層面)的情況。這種情況也體現在了筆錄之中。雖然筆錄中存在層出不窮的病句,但大部分病句都如上述所言不會影響我們對內容的理解,因此沒有必要錙銖必較,而另一部分可能影響我們理解筆錄內容的病句,我們應當及時察覺,并在筆錄制作中將存在語病的口語轉化為沒有語病的筆錄語言。

示例一:

A.當天送過去把前一天送過去的成品包裝箱運回我公司。

B.當天送過去貨時把前一天送貨暫存在那兒的成品包裝箱再運回我公司。

示例二:

我到了現場給督導打電話,說警察來一個,應付不了,再派警察來。還打了12345反映城管打人的事,警察來了,處理不了,交通很混亂,叫人趕緊來處理。是用邵海帥電話打的,然后我就是在一旁看著。

示例三:

我就因此有動了盜竊的念頭。

我就因此有了(動了)盜竊的念頭。

分析來看,在示例一的情況下需要記錄人員進行適當的語言轉換,將語句填充完整,否則將造成理解的困難,從而不利于還原案件事實。示例二中的語句存在主語不明確的問題,且有些內容過于口語化,導致對整個句子的理解較困難。而示例三雖然也存在病句,其謂語重復,語義不明,但示例三的病句并不影響整體的理解。

(四)語言轉換的客觀性問題

筆錄制作中不注重語言轉換的客觀性、準確性將對筆錄的證據能力產生影響。例如,在一起私分國有資產案件中,訊問筆錄顯示被告人供稱:“這些國有資產等等再分”,但被告人堅稱自己未曾作出上述供述。經播放訊問過程錄音錄像,發現錄音錄像中被告人供述的是“這些國有資產等等再說”。⑧這個例子可謂是一字之差,謬之千里。之所以出現這樣的情況,在于在筆錄制作過程中,對語言轉換的限度缺乏敏感性,從主觀出發進行記錄。而這往往是很多辦案人員最容易出現的問題,譬如認為犯罪嫌疑人已確定,案件證據已基本扎實,基本符合移送審查起訴并判決的標準,從而在筆錄制作中忽視了以對方話語為客觀依據的標準,主觀上認為對方的“等等再說”就是“等等再分”的意思,忽視了“等等再說”是具有模糊性的言語表達方式,這句話可能是在表達“等等再私分公司財產”,也可能是在表達“等等再合理處置”。“等等再說”究竟是什么含義,其內容是模糊的,因此在記錄中應當敏銳地察覺出這一說法的模糊內涵,并通過再次發問,明確表達的方式,固定犯罪嫌疑人的有罪供述。如果主觀上把它記錄為自己想要的表達方式,等到法庭上作為證據使用時,一旦受到被告人的質疑,與同步錄音錄像比對不一致,該證據就將作為非法證據受到法庭的排除。庭前有罪供述一旦被排除,將對案件整體的證據鏈產生不利的影響,甚至可能導致整個證據鏈條的斷裂,其后果將不堪設想。

其次,筆錄制作中不注重語言轉換的客觀性。如下面的示例:

原始供述內容為:我、阿xxx、阿xxx,出去吃飯,吃完飯他們說出去玩,我們出去玩,他們要翻一個很高的墻,我翻不過去,太高。他們偷東西,我沒有偷東西。他們把偷的東西放我這里。

轉換后的筆錄內容為: 我、阿xxx、阿xxx,我們出去吃飯,吃完飯他們說出去玩,我們就出去玩,快到地方時他們要翻一個很高的墻,我翻不過去,因為太高。他們就進去偷東西了,我在門口給他們望風,偷到東西后他們把偷的東西都交給我。

該案的犯罪嫌疑人為少數民族,普通話水平較低,通過其敘述的情況,記錄人員推斷出他當日和另外兩名犯罪嫌疑人共同相約盜竊,到達盜竊地點后,由于翻不過去高墻,在墻外等待同伙,并保管事后竊得的財物。記錄人員關于望風這一幫助行為的推斷即使屬實,也不應當在犯罪嫌疑人沒有供述的情況下按照自己的推斷進行記錄,并且憑空記錄了“望風”這樣的詞語,后經比對訊問時的同步錄音錄像,發現犯罪嫌疑人根本沒有說出在門口望風的話語。這樣憑主觀推斷進行記錄會導致口語表述的信息與筆錄記載完全不符,從而影響該份筆錄的真實性。

四、筆錄語言轉換與閱卷親歷性

除了以上探討的筆錄轉換處理不當導致的證據能力問題,筆錄轉換還涉及到如何把握煩瑣語言向簡潔語言轉換的處理限度問題,意即如何轉換才能既不失真意,提高閱卷者的親歷性,又能做到簡潔明了,提高筆錄制作效率與辦案效率。下面筆者通過舉例筆錄制作中的示例,嘗試對這一轉換的界限進行分析,并提出在筆錄制作中保障閱卷親歷性的幾項原則。

(一)刪繁就簡原則

首先,對煩瑣語言的記錄應當注重對語言的歸納總結,注重在事實基礎上進行語言的簡化,這是提升筆錄制作效率與閱卷效率的關鍵。例如在筆錄制作中對下面一段供述進行記錄的示例:

原始供述內容:這些箱子是我和李某某單獨去賣的,楊某某也是和李某某單獨賣的,還有一個牛某某和我們都一樣,都是單獨去和李某某做的這件事。我只是和李某某一起賣過,從來沒有和我們公司其他人賣過。

轉換后的筆錄內容:這件事我、楊某某、李某某、牛某某,我們都是單獨和李某某做的。我沒有和楊某某、李某某、牛某某單獨商量或賣過。

在以上示例的案件中,李某某分別單獨伙同他人實施了犯罪行為。這段記錄證明了被訊問的犯罪嫌疑人實施共同犯罪的同伙只有李某某,記錄時應當結合犯罪嫌疑人的真實意思進行簡化處理。這樣的簡化處理并沒有影響原始的語義信息和感情色彩,而只是單純地對內容進行合理總結,這樣的處理符合筆錄制作對原始信息保留的基本要求,又能體現對煩瑣語言的簡化處理,不僅能夠提高制作效率,更重要的是能夠使筆錄簡潔明了又不失原意,提高閱卷效率。

(二)區分客觀描述與主觀評價原則

在筆錄語言轉換中,包含著許多對事件的主觀評價、意見、猜測、推斷等。

在記錄中應當區分對事實的客觀描述與對事件的主觀評價之間的區別。在記錄中,要注重對事實發生經過的記錄,也就是對客觀存在并發生的事實進行記錄。證言等言詞證據所反映的事實可以證實案件的基本情況,但是不應以意見(專家證人除外)、主觀評價、猜測、推斷等內容作為證據。例如下面的一段示例:

問:說一下那天的情況。

答:那天王某某拿來一部手機和電腦,都是偷來的。

問:你怎么知道是偷來的?

答:我聽趙某某說是王某某偷來的,我覺得肯定也是偷來的,手機和電腦都是舊的,再說他們也沒錢買這些東西。

針對以上的問答可以看出,提供證言者并非確實目擊了盜竊或有證據證實盜竊的情況,而僅僅聽他人說盜竊的情況,以及自己推斷了盜竊的情況。而聽他人所述與自己的推斷并不能起到證明的作用。如果對此并沒有明確的區分,記錄者往往就直接記錄為“那天王某某拿來一部手機和電腦,都是偷來的”,而可能忽視對這一結論推斷或猜測的過程進行記錄。由此可見,對客觀描述與主觀評價的明確界分將有助于判斷哪些信息有記錄價值,以及如何記錄能夠體現信息的證明意義。

(三)區分合理辯解與狡辯原則

犯罪嫌疑人筆錄實質上是犯罪嫌疑人供述與辯解的承載,在實踐中,偵查機關往往注重記錄有罪供述,輕視對犯罪嫌疑人合理辯解的記錄,這樣的案子到了庭審階段,犯罪嫌疑人的合理辯解將可能成為案件轉向的關鍵。所以合理的辯解并非是唆的語言,要不厭其煩地記錄辯解的具體情況,以便其后對其進行核實。當然,對無意義的重復辯解,或是狡辯,則沒有記錄的必要,尤其是狡辯一般與在案的書證、鑒定意見不符,這樣的辯解其真實性已經被否定,沒有必要再進行記錄。一般來說,如果犯罪嫌疑人在供述中提供了可能證實自身辯解的證人或證據材料,那么此時一定要在筆錄中對該情況詳細記錄,這樣在之后如果調取了相關證人證言或材料證實了犯罪嫌疑人的辯解,則犯罪嫌疑人的辯解成立。反之,如果依照犯罪嫌疑人的辯解調取的證人證言或材料與其辯解不符,那么這在其后的程序中恰恰證實了犯罪嫌疑人的辯解是狡辯。通過筆錄的方式固化犯罪嫌疑人的不合理辯解,這對于其后犯罪嫌疑人翻供等都是有力的證據。因此,對犯罪嫌疑人的合理辯解一定要詳細記錄,對其不合理辯解甚至是狡辯應當敏感辨析。這也是區分筆錄制作中具有證明價值的信息的原則之一。

(四)法制教育詳細記錄原則

法制教育在筆錄中往往很少能得到體現,但實踐中法制教育的運用卻十分廣泛。法制教育通過對犯罪嫌疑人進行思想工作、教育工作,促使犯罪嫌疑人認識到自身情況與認罪態度的重要性,促使犯罪嫌疑人認罪服法。法制教育是十分重要的,但是實踐中在筆錄制作上,法制教育體現得不多,有些筆錄沒有體現出法制教育的情況,有些筆錄僅僅是通過括注“法制教育”的方式注明法制教育的存在,但是沒有詳細記錄法制教育的內容。這樣可能會在實踐中引起不必要的誤解,例如在犯罪嫌疑人翻供的案件中,犯罪嫌疑人指出自己之前之所以作出有罪供述的原因是民警在法制教育環節通過引供誘供獲取的,此時筆錄中單純的“法制教育”四個字就顯得很蒼白無力。因此,在筆錄制作中,詳細記錄法制教育的內容是體現筆錄真實性,提高筆錄閱卷親歷性的重要方法。例如某案件中,前四次筆錄犯罪嫌疑人一直拒不承認犯罪事實,第五次筆錄犯罪嫌疑人卻對犯罪事實供認不諱,那么第五次筆錄為什么就能得到有罪供述呢?此時如果僅僅在筆錄中括注“法制教育”四個字就無法體現出犯罪嫌疑人心理轉換的原因,但是如果詳細記錄法制教育的內容,譬如民警如何對犯罪嫌疑人宣講法律,告知其在現有證據的情況下對其定罪量刑的必然性,等等,這些內容能夠體現出犯罪嫌疑人心理上由不認罪向認罪轉變的原因所在,也為今后法庭階段的法官閱卷提供更強的親歷性,提高筆錄制作的真實性。

(五)煩瑣語言向簡潔語言轉換的筆錄制作方法

以上是在筆錄制作中,如何進行語言轉換的幾項原則,在實際運用中,還可以通過以下幾種方法具體落實以上的原則,保障筆錄制作的真實性、全面性,提升閱卷親歷性。

事先談話法。在筆錄制作中,應當先就所要問的問題與犯罪嫌疑人進行談話,明確自己可能得到的答案。如果對方不認罪,此時談話可以作為法制教育的一種方式,通過談話達到法制教育的目的后再行記錄。如果對方認罪,那么通過談話明確自己記錄的重點,以及哪些不用記錄,可以有效提取語言信息,精練記錄的內容。

先詳后略法。也就是第一次訊問的內容一定要記錄詳細,凡是供述的細節都予以記錄。因為首先第一次供述一般在偵查機關首次采取強制措施之時,此時的有罪供述一般較為真實可信,應當詳細記錄。其次,第一次記錄的細節往往能夠有助于發現案件中可能的矛盾之處,從而辨別供述的真偽。此后,在第二次及以后的供述中,如果供述的內容基本一致,則沒有必要再詳細記錄,此時應在基本事實的基礎上適當精練,只要基本事實清楚則可。其后如果翻供,在第一次翻供時應當詳細記錄,其后翻供的內容穩定一致時,則可以適當精練記錄。(當然這種方法也要在運用中注意方法,在其后供述基本穩定一致,但是許多細節卻每次都產生變化,每次都不一致時,要考慮供述的真實性問題。)

五、結語

固然,現階段刑事訴訟程序致力于增加證人出庭作證的比率,但在無法保證所有證人均出庭的前提下,證言筆錄依然是重要的證據形式。同樣,犯罪嫌疑人在當庭翻供的前提下,其庭前穩定一致的有罪供述筆錄將結合其他證據共同形成證據鏈條,證實犯罪事實的情況。由此可見,直接言詞原則固然是我們追求的目標,但現階段不斷優化筆錄制作與這一目標是并行不悖的。在以審判為中心的訴訟制度模式下,筆錄制作應當更全面真實,從而能夠盡可能全方位還原訊問或詢問的場景,彌補筆錄承載言詞證據的天然缺陷。對筆錄制作的這一研究致力于盡可能將書面記載的筆錄立體化,使法官在閱卷時能夠接收到更多的信息和細節,從而增強閱卷親歷性,提升對該證據的全面把握,也更有利于對案件的細節考察。面對直接原則的要求與筆錄承載下的言詞證據之間的裂痕,唯有不斷完善筆錄制作,研究筆錄制作的新方法,增強筆錄對訊問或詢問現場的還原力,方能在以審判為中心的新要求下,達成與直接言詞原則更大程度上的契合。

(本文作者系北京市密云區人民檢察院助理檢察員)

① 樊崇義、張中:《論以審判為中心的訴訟制度改革 》,載《中州學刊》2015年第1期。

② 參見甄貞、汪建成主編:《中國刑事訴訟第一審程序改革研究》,法律出版社2007年版。

③ 參見王潔:《法律語言研究》,廣東教育出版社1999年版。

④ 楊俊萱:《口語和書面語》,載《語言教學研究》1984年第1期。

⑤ 此處及以下提及檢察機關來源的素材均源自本人在閱卷時的摘錄,但部分地方有所改動。

⑥ 該案例來自檢察機關辦理的案件,且以下幾處引用的筆錄語料均來自檢察機關辦理的案件,引用時有所改動。

⑦ 張雯雯:《筆錄語言轉換的證據能力考察》,載《邊緣法學論壇》,江西人民出版社2012年第2期。

⑧ 戴長林:《非法證據排除規則司法適用疑難問題研究 》,載《人民司法》2013年第9期。