美國決策機制與智庫的關系暨對借鑒“旋轉門”制度的思考*

■ 張駿

華南理工大學公共政策研究院 廣州 510640

美國決策機制與智庫的關系暨對借鑒“旋轉門”制度的思考*

■ 張駿

華南理工大學公共政策研究院 廣州 510640

[目的/意義]美國國家決策機制與智庫的關系對于我國正在高速發展的智庫行業具有一定的參考價值,而其頗具特色的“旋轉門”制度是否適合借鑒到我國也是頗具爭議性的議題。[方法/過程]從美國決策中牽涉的權力邊界和程序特征入手,本文分別梳理了美國內政和外交決策的核心機制,進而探究了決策層與智庫的關系,并最終闡述了“分贓制”與“旋轉門”共生并存的關系。[結果/結論]美國的政治生態客觀上極大繁榮了其智庫行業,而以“旋轉門”為突出特征的人員交換機制又使得智庫以一種極其有利的姿態嵌入了美國的國家決策機制。但是有必要看到“旋轉門”由“分贓制”所成就,就中國的實際情況來看,借鑒該制度還需要許多條件。

美國智庫 決策機制 分贓制 旋轉門 國務卿 國家安全顧問

1 引言

雖然近年來美國智庫的增長勢頭有所減弱,但是美國依然穩居全球智庫行業的首位。美國有較之其他地區更長的智庫發展歷史,從而積攢了更多的優勢,并且這些優勢在未來相當長的一段時期內尚不可能被其他地區全面超越。這些優勢涉及很多方面,諸如總體政治環境的平穩度、研究領域的嚴謹度、資金供給的充裕度等等,難以盡述。但是其中一點不可忽略,即美國智庫發展出了一套與其服務對象的決策機制相適應的運作規則。

“與決策機制相適應”還是“被決策機制所塑造”很可能是智庫這個機構一體兩面的特征,這其中的主、被動區分也未嘗不失為相關討論中的一種新角度,但是這個話題在此并不作為本文的重點。本文主要強調智庫本身與其服務對象之間的功能性關聯,智庫的咨議功能如果想要更多地發揮作用,就必須更好地與其服務對象的決策機制相適應。隨著中國智庫的機構數量、資金供給越來越不再是制約其發展的要害,“與決策機制相適應”的軟實力建設便愈加凸顯其借鑒價值。

2 三權分立與選舉政治對美國國內決策機制的塑造

三權分立與選舉政治為美國的智庫提供了很大的活動空間,其實這個道理并不難理解。作為美國憲政制度的根本原則之一,三權分立的架構賦予立法、行政、司法中的每一權制衡其他任何一權的制度工具,從而至少在理論上杜絕了任何一權壟斷國家權力的可能。然而與此同時,任何一項政府措施的出臺也必然仰賴于更多的說服工作。

有關國內事務方面,行政當局(administration)的政策議案幾乎沒法繞開國會的審議,否則就還算不上是政府決議(decision by the U.S.government),而僅僅是當局的決定(decision by the administration)[1],因此國會內部往往展開曠日持久的辯論,如果總統所在的政黨在國會不占有多數席位(divided government),這個問題就更加突出。國會為了做出“公允”的決定,還可能啟動聽證機制要求行政機關配合審查。縱使國會通過決議,也不排除被最高法院判定違憲而最終功虧一簣。

于是,這種狀況自然就賦予了游說集團廣闊的活動空間。除了不能直接向法院游說,判決之外的任何環節都是它們大顯身手的天地。然而美國的選舉政治徹底曝露了游說集團明顯的立場傾向和錯綜的利益瓜葛(想要再假以“國家利益”名義反而會顯得過于虛偽),從而也導致了它的局限性。一來,即便是游說集團也需要從立場中立的第三方研究機構的成果中找尋對其有利的證據;二來,實踐證明越是在某些極端重大事件上,越是游說集團力所不能及的領域。所以就存在的必要性而言,那些以政治立場和利益算計為導向的利益集團及其為之代言的游說集團當然還是必要的,他們的確是多元主義的美國政治生態的基本構成要件。然而利益集團和游說集團在尋找有利于己方立場的依據時勢必將眼光投向包括智庫在內的智力行業(還有如高校、律所、咨詢公司等),因此他們的存在并未壓制智庫的發揮,反而凸顯了后者的重要角色。

但是,這里依舊存在一個問題,即施行三權分立和選舉政治的國家還有很多,為什么那些國家的智庫,至少就一般印象而言,并不像美國那樣數量龐大且異常活躍?對于這個問題,首先有必要看到就單個國家的智庫數量而言,美國冠絕全球的地位與其國家體量和綜合國力直接相關,英、法、德、日這些國家中的任何一個都絕對不可能單獨與美國相提并論。不過就相對數量而言,美國的智庫在施行三權分立和選舉政治的發達資本主義國家行列內并沒有特別突出,而是呈現出與經濟發展程度相匹配的狀況。根據世界銀行的統計數據,預估2015年美國的經濟總量為17.94萬億美元,略高于歐盟的16.22萬億美元(2015年數據尚未最終確認,2014年的數據分別為17.42萬億美元和18.46萬億美元),但總體來說可以將二者視為體量相當的發達經濟體。與此同時,《2015全球智庫報告》收錄美國智庫1835家,歐盟智庫1507家,亦呈現“有差距,但仍屬同一行列”的態勢。

較之數量上的促進作用,三權分立與選舉政治對美國國內決策機制的塑造更多地反射到了美國智庫的活躍程度上。伴隨著選舉政治在美國的早期實踐,“分贓制”發育成了這個國家政治生態的重要特征,并且不可避免地影響了美國智庫行業的生存與發展。其中的機理,本文第5部分將進行專門論述,本節僅在現象層面上稍作分析。事實上,無論對“分贓制”持什么樣的評價,這個制度客觀上確實通過智庫和白宮之間的“旋轉門”為相當一些精英人士提供了“直達天庭”的機會。而這個過程的反復實施自然對智庫也具有極佳的“曝光”效果,再加之智庫在美國具有較之在其他國家更加分明的“體制外”特征(概不直接隸屬于政府部門),其活躍程度對于公眾來說更為可見,從而使得公眾在認知上普遍覺得美國的智庫異常活躍。

另外,作為對于英式憲政制度偏重立法權的反思,美國憲法對于三權分立的架構設計更加均勢。久而久之,我們可以觀察到美國國內事務的決策特點——司法可能在關鍵時刻介入政治,甚至涉及國家根本制度的政治爭議(如總統大選是否可以重新計票)往往是由司法機關(聯邦最高法院)出面解決的。游說集團的合縱連橫終有邊界(禁止游說法官),反倒是知識精英的純專業意見因為脫離了政治立場的束縛,更可能在法庭這樣的中立場合中發揮作用——知識精英的價值發揮不需要(最好也不要)以任何一種政治立場為前提,這是美國包括智庫在內的智力行業繁榮的重要前提,也是值得中國借鑒的地方。

3 總統行政權與官僚制度對美國國外決策機制的塑造

外交事務方面,美國的決策機制與內政方面存在較大不同。雖然三權分立的總體框架并未被撼動,但是在歷史因素和現實考量的綜合作用下①美國建國初期,聯邦事務(如外交事務、對外用兵)在總的國家事務中占比輕微,后來這些事務量隨著美國國際角色的變化而激增,然而從現實角度考慮到,立法機關幾乎必然出現的效率低下等其他因素往往不利于國家對國際事務,尤其是危機應對中做出迅速回應。,行政權,更準確地來說是總統的行政權,確實有機會在某些事務上繞過其他權力進行“獨斷”。在外交領域,美國的開國者有意無意地為美國建立了一個雙軌制,即一條軌道是通過一系列權力規定和先例給予總統在制定外交政策上的充分自由,甚至是幾乎完全的自主權;另一條軌道是在外交政策制定上要求行政系統與立法系統進行公開的對話與合作,總統雖然在政策制定上起先導作用但國會要對其外交提案進行評估[2]。

坦誠講,第一種設計的權力“誘惑”實在太大,歷史的經驗表明,在兩可的情況下,行政權顯然傾向于選擇第1條軌道②即便是在對外用兵這樣的重大決策上,歷任美國總統也未見半點猶豫。因為實際掌握了繞過國會“不宣而戰”的運作程序,自1789年以來,美總統派軍到國外作戰150多次,其中經國會宣戰的僅5次,即1812年美英戰爭、1846年美墨戰爭、1898年美西戰爭和兩次世界大戰。。然而就此引出的兩個關鍵問題是:首先,手握如此生殺予奪大權的政治領袖多大程度上得以純粹按照自己的個人意志行事;其次,如果其決策很大程度上受到其他因素(比如利益集團、官僚系統、總統幕僚、智庫機構)的影響,誰才是這其中的關鍵角色。

對于第1個問題的回答,如果從制度設計的理論角度分析,必須坦承美國總統在大多數外交事務上的決策屬于行政權力內部事宜,并不直接涉及(三權)分權制衡。對于相信內部制衡的人來說,美國總統不僅談不上純粹按照自己的個人意志行事,甚至還要平衡官僚機構(總統內閣)③美國內閣(the United States Cabinet),通常被稱為總統內閣(the President’s Cabinet)或者直接簡稱為內閣(the Cabinet)。和幕僚機構(如國家安全委員會)④美國國家安全委員會,the United States(U.S.)National Security Council,簡稱NSC。的意見分歧從而進行相對中庸的決策;而對于不大信任內部制衡的人來說,“外交決策的真正體系更多地取決于個性和技巧等因素,而不是結構和程序”[3],總統個人的好惡完全可能轉化為白宮的決定。

對于這個問題的理論爭議很難有結論,所幸歷史的經驗再度給出了答案:總統的個人意志很大程度上被整個行政架構消解了。比如,為了擺脫參議院的制約,總統多尋求同外國訂立行政協定,少締結條約(根據美最高法院裁決,總統有權不經參議院批準同國外締結行政協定,而具有條約同等法律效力)。而這種操作客觀上使得幾乎每份行政協定都明顯具有總統內閣和(或)總統幕僚團隊的參與痕跡,這其中又尤以國務卿和國家安全顧問在其中扮演的角色最為關鍵⑤國務卿(Secretary of State,State Secretary)美國國務院的行政首長。美國的國務院在聯邦政府各部中居首位,主要負責外交事務;美國總統國家安全事務助理(Assistant to the President for NationalSecurity Affairs),又稱國家安全顧問(National Security Advisor)是美國總統在國家安全相關事項的主要參謀,國家安全顧問隸屬總統辦公室國安會。。此類事務中最為中國人熟知的要數基辛格博士通過周恩來總理展開秘密外交,而于1972年2月28日在上海發布了《中美聯合公報》(“上海公報”)⑥1972年2月28日《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》(又稱為《上海公報》);1978年12月15日《中華人民共和國和美利堅合眾國關于建立外交關系的聯合公報》(又稱為《中美建交公報》)和1982年8月17日《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》(又稱為《八一七公報》)。,標志著中美關系開始走向正常化。

既然總統的外交決策受到包括國務卿和國家安全顧問在內的其他因素的影響,那么相關論述轉入對以上第2個問題的回應,即誰才是這其中的關鍵角色。在美國政治生態圈里,仿佛無孔不入的利益集團是否對總統的決策發揮作用;如果是,發揮多大的作用,這個問題需要首先得到澄清。按照詹姆斯·杰佛遜等美國國父對多元主義政治的設想,利益集團的發展使得不同訴求的社會群體都有機會向政治決策者表達自己的期望。利益集團通過游說對政府施加壓力,使政府的決策對他們有利。就有關外交事務的決策而言,利益集團確實能夠對決策者形成一貫的壓力影響,從而間接地在單個決策中發生作用。比如1961年“豬灣事件”的失敗就源于肯尼迪在受到支持古巴流亡者的利益集團的影響而產生的危機管理決策失誤[2]。但這又回到了與上一節中利益集團影響國內事務決策的模式,即利益集團也需要借助立場中立的第三方研究結論來為其訴求增加合理性。于是,在對外事務上,利益集團的存在客觀上再次為智庫發揮作用創造了機會。

另外還有頗為重要的一點,如果具體到外交事務中的危機管理決策機制,該類型決策過程短,決策人數少,決策過程保密等特點會使其較之其他長期的行政機制更少地受利益集團的影響。尤其在國務卿或國家安全顧問業務精湛、姿態強勢,又與總統保持著密切的個人關系時,橢圓形辦公室里可供利益集團插入的縫隙就更加稀少。比如尼克松時期的非正式決策機制極為簡單,主要決策者就是他與基辛格兩人[3]。

以上這兩種具體情況的具體分析說明在對外事務的決策機制中,利益集團的影響力不是受到明顯制約,就是需要借助于智庫來發揮,同時也說明始終需要關注的無非是以國務卿為代表的政府官僚和以國家安全顧問為代表的總統幕僚(非官僚),有待闡明的是這兩類角色與智庫到底是什么關系。這個問題牽涉到了美國決策機制中的人員構成和人事任免制度,更適合留在下一節展開細節論述,但是可以先假設,即如果以國務卿為代表的政府官僚和以國家安全顧問為代表的總統幕僚(非官僚),其中一種或兩種都與智庫存在重大關聯,那么就說明智庫在美國確實找到了“與決策機制相適應”的發展道路。

4 美國最高決策層與智庫的關系

本節涉及到美國決策機制中核心板塊的人員構成問題,需要分層、分類推演這背后的制度細節,比較瑣碎。因此,筆者先將分析的結論在此呈現,以保持必要的連貫性。主要的結論包括以下兩點:(1)確認“總統內閣+白宮班子”(抑或稱為“高級政務官官僚+高級私人幕僚”)構成核心決策團隊;(2)上一節假設成立,即國務卿為代表的政府官僚和以國家安全顧問為代表的總統幕僚(非官僚)確實與智庫存在重大關聯,而“旋轉門”制度即為實現此關聯的制度銜接點。

上文提到了美國的對外事務決策中的兩種基本角色,即以國務卿為代表的政府官僚和以國家安全顧問為代表的總統幕僚(非官僚)。但是如果從個人角色上升到機構角色,官僚機構與幕僚機構在性質上有所區別,但在人員上又有所重疊。因此,對他們進行一些必要的分析,將有助于把握美國決策制度中人的因素,特別是如果確認這些關鍵決策者普遍與智庫存在某種程度上的關聯(如倚重智庫的研究結論、在擔任政府職務前后加入智庫)又將一舉驗證上文的重要假設,從而證明美國存在智庫與國家決策制度之間的適應性。

首先,政府官僚系統中,最高級別的美國聯邦行政部門(the United States Federal Executive Departments)即美國內閣(Cabinet of the United States),通常被稱為總統內閣(the President’s Cabinet)或者直接簡稱為內閣(the Cabinet),包括總統、副總統、國務卿和各部部長。雖然除了總統、副總統,內閣中國務院行政首長國務卿位列首位并且主要負責外交事務(還有其他權限),但是內閣總體上兼顧內政、外交。

其次還有非官僚系統的幕僚團隊。總統幕僚團隊也被稱為“白宮班子(White House Staff)”,在美國政府機構中,其正式名稱為總統辦事機構(the Executive Offce of President)。該機構是一個總統直接任命、不須任何機構批準、協助總統履行其職責的一系列高級顧問機構的集合體。其成員單位主要分為白宮辦公廳(White House Offce)和一些委員會、辦公室兩部分。前者包括白宮辦公廳主任(白宮幕僚長)、總統國家安全事務助理、新聞秘書及其他一切冠以總統助理、特別助理、總統顧問和特別顧問頭銜的總統私人助手;后者包括國家安全委員會、經濟顧問委員會、行政管理與預算局、國內事務委員會等顧問機構。這些機構由于是總統自行任命,不同總統任上其組成有所不同[4]。

需要特別注意的是國家安全委員會、經濟顧問委員會這一類顧問機構的成員并非總是以幕僚(非官僚)為主。白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers, CEA)一般有3名經濟學家,由總統任命,這種主要由幕僚組成的專家智囊團只是一種形態。若以各委員會中最為重要的國家安全委員會(簡稱國安會)為例,情況則不同。國安會成員以總統顧問(而非政府官僚)的身份出席會議,但其常務會員包括總統、副總統、國務卿、國防部長、財政部長、國家安全顧問、參謀長聯席會議主席和中央情報局長⑦此外,總統的白宮辦公廳主任、其他總統顧問以及總統國家經濟政策助理也會受邀參加國安會會議。有時,司法部長和管理與預算辦公室主任、政府其他部門的部長以及資深官員會受邀參加與其分管業務相關的國安會會議。較之總統內閣,國安會與軍方和情報機關建立了更加直接的溝通機制,負責統一有關美國國家內政、軍事和外交政策,向總統提出建議。,其中僅有國家安全顧問為非官僚。

然而,國家安全顧問是總統的私人幕僚,因此具有別的官僚所不具備的優勢,作為國安會的第一負責人,國家安全顧問肩負著搜集信息、將內閣成員的意見轉呈總統的任務。事實上,這一職位(如在基辛格任上)還可能掌握國安會幾乎所有重要部際委員會的主席職務,從而可以通過控制部際委員會直接控制內閣相關部門[3]。另外,國家安全顧問完全可能身兼兩職,在擔任國家安全顧問的同時兼任國務卿(如:基辛格在尼克松政府晚期和福特政府早期);或者從擔任國家安全顧問過渡到擔任國務卿(基辛格、賴斯),真正變身為政府官僚體系的一部分;或者被總統直接賦予內閣部長的身份(卡特時期的布熱津斯基)[3]。

因此,就介入最高決策過程的深度而言,首先,不存在官僚機構相對于幕僚機構的必然優勢,因為某些幕僚機構的成員可能與官僚機構高度重合,也可能在實踐中高度“滲透”總統內閣,從而使其已經成為高度官僚化的非官僚機構。其次,官僚和幕僚間并不必然存在著誰對誰錯的優勢。雖然就總體趨勢而言,白宮確實上演著總統閣員與幕僚的權力消長現象[4],但是就具體某一任總統的班子來講,類似國務卿與國家安全顧問未能有效合作而呈現“官僚-幕僚”沖突的也不少見,但這些事實總結起來仍然清晰地呈現了“總統內閣+白宮班子”(抑或稱為“高級政務官官僚+高級私人幕僚”)構成核心決策團隊的基本態樣。

進一步分析“總統內閣+白宮班子”的制度內涵,就會發現這基本就是按照總統個人意愿打造的團隊。先關注總統內閣,內閣閣員們雖然屬于官僚系統,但他們既不是選舉產生,也不是普通的事務公務員⑧部次長以下各級官僚均通過考試進入公務員系統后,參照工作業績進行升轉,但是最高只能擔任各部常務次長。同時事務公務員不能加入任何黨派;事務公務員非因瀆職不被免職,可以任職終身。。國務卿、各部部長由選任總統提名,參議院通過后總統任命。由于參議員由選舉產生,所以說選舉這個環節,理論上尚可以對總統產生間接影響。但至于“白宮班子”的幕僚職務,則完全不受選舉影響。這部分職位雖然在編制上隸屬白宮,但根本屬性就是總統的“私人幕僚”,任命無需國會批準,行為也不受國會監督,總統完全可以對其“私相授受”。

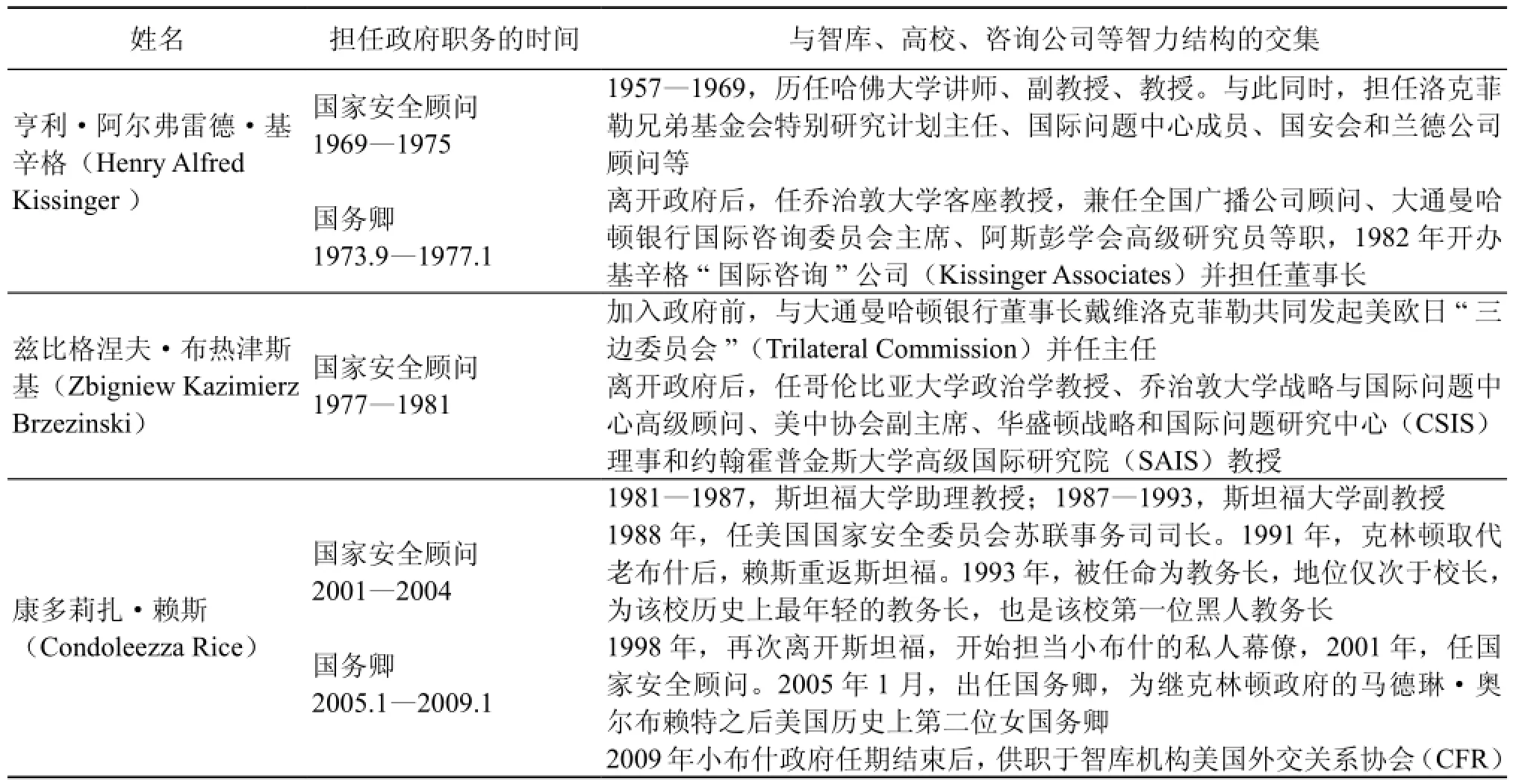

再次重申,對于美國的多元主義政治生態,包括以上這種用人機制當然可以有不同的評價。只是具體到本文討論的智庫議題,必須客觀地看到正是因為制度允許總統在政務官和幕僚職務的人選上擁有這么大的自主權,才可能實現“旋轉門”在政府和智庫(以及其他智力行業)間的制度銜接功能,從而留給包括智庫在內的智力行業中的專業人士極大的機遇。基辛格、布熱津斯基和賴斯的例子,可以很好地印證這個觀點。基辛格和賴斯既擔任過國家安全顧問,又擔任過國務卿;布熱津斯基被總統直接賦予內閣部長的身份,3位可謂在美國的“高級政務官官僚”體系和“高級私人幕僚”體系跨界的驕子,通過表1簡要回顧他們履歷中與智庫等智力機構的交集,會發現“旋轉門”這種制度設計的用意和功效確實耐人尋味。

從一個相對直觀的角度分析,可以看到:首先,如果對基辛格、布熱津斯基和賴斯的經歷進行一個“政府職務”與“非政府職務”的兩分法處理后就會發現,“政府職務”只是他們職業生涯中的某一片段;在此前和此后的日子里,他們不是從智庫中來,就是往智庫中去。所以說,國家安全顧問(幕僚)和國務卿(官僚)往往根本上就是“智庫的人”。其次,考慮到美國智庫的法律身份并不存在英式的“皇家研究所”、法式的“政府(部門)研究所”或韓式的“國家社會科學研究會(NRCS)”等“公立智庫”的概念,所以一個通過“旋轉門”去白宮赴任或者從白宮卸任的“智庫的人”在思維構建和行為選擇上受到私人機構不同程度上的影響是正常的,也是必然的。最后,由于美國的智庫現今大多并不在其章

程中禁止接受來自政府的項目委托,從而保證了國家決策機制與智庫運作的相互適應。

表1 基辛格、布熱津斯基、賴斯的“旋轉門”經歷Table 1 The “revolving door” experience of Kissinger, Brzezinski, and Rice

繼而還可以從一個更加間接的角度分析:以上3名學者型國家安全顧問不同于其他官僚系統出身的高級幕僚。取得學術成就是他們說服高層的第1步,然后進入政策咨詢界證明自己的能力,得到總統的賞識后才得以躋身競爭激烈的最高決策圈。不能假借世襲的財富或者銀行家、律師的經濟資本,又沒有官僚們在行政體系中多年積攢的人脈關系和行政資源。當這些以知識精英為首要特征的幕僚想從專業主義的角度完善決策過程,或者支持自己認為對國家有利的政策方案時,往往面臨格外大的阻力[3]。但是,體制外的人往往也意味著為整個官僚系統輸入新鮮血液。基辛格、布熱津斯基、賴斯的履歷從一個側面說明了美國政治圈其實深諳外部多元主義政治哲學的精髓。3位分別是德裔(猶太人)、波蘭裔、非裔美國人(前2位出生地非美國),他們主要憑借卓越的學識在美國這片土地上步入權力最高層,無論如何都證明了這個國家對于知識精英的肯定。當年成就了這3位的“旋轉門”并不是某幾屆總統的一時興起,它已經是非常制度化的權力設計。“旋轉門”向一切杰出的知識精英們敞開著,智庫的從業者們當然也在這個市場中分享機會、同等競爭。智庫并不需要爭取什么特別的關注,只需要適應這個生態就可以極大繁榮了。

5 “分贓制”所奠定的“旋轉門”及其向中國移植的可能

對于美國智庫,“旋轉門”絕對是一個好制度。國內不少意見認為這也是很值得中國智庫和政府借鑒的模式。但是美國的“旋轉門”制度到底是建立在什么樣的基礎制度上的,往往被一筆帶過。究其根本,“旋轉門”其實是由“分贓制”所成就的,因此有理由對此抱持十分謹慎的態度。

美國決策制度在人員構成方面允許總統手握“旋轉門”“一朝天子臣”,這與美國政治中的“分贓制”傳統密切相關。分贓制(spoils system, 也叫patronage system)是指競爭獲勝的政黨,將行政職位分配給本黨助選干將、個人親信、重大利益交換人等的任用制度⑨從分贓制的產生過程來看,其盛行于1829年以后的聯邦政府中,但其開端始于第3任總統杰弗遜時(1801—1809年)。在自第7任總統杰克遜到第20任總統加菲爾德(1829—1883年)執政期間,政黨分贓制因為很好地迎合了當時偏重政治傾向的政治生態而成為一種公認的任官制度。。分贓制在美國誕生有其歷史緣由,但其弊端也是不言自明的,美國早期總統候選人一旦勝選就大肆將國家權力私分,造成了包括腐敗在內的各種社會問題。因此,美國政界對政黨分贓制度的修正也從未停止過。從第15任總統格蘭特開始,政黨分贓制的改革便不斷進行。1865年托馬斯·詹克斯(Thomas Jenckes)提出了第1個文官改革法,旨在以“功績制(merit system)”為核心的常任文官制度取代“分贓制”;1883年,共和黨議員彭德爾頓依據英國文官制度經驗提出的《文官制度法案》(Civil Service Act),即《彭德爾頓法案》(Pendelton Act),被國會一致通過[5]。雖然這一法案并未從根本上廢除“分贓制”,但是自此分贓制度被限縮在一個非常有限的范圍內。

然而關鍵是構成總統核心決策團隊的“高級政務官僚”和“高級私人幕僚”們恰恰屬于“分贓制”得以覆蓋的有限范圍,他們的職位基本或完全是由總統決定的,而總統任期結束之后,也一并卸下職務——“雙向開啟”是“旋轉門”制度的工作基理,也是基本要求。需要特別強調的是上述“總統內閣+白宮班子”的決策結果若非經總統簽署行政命令不能對行政部門生效,因此總統本人仍然居于權力的絕對核心。這2點綜合起來,歷任美國總統在任期內都掌握著近乎“帝王”般的權力,以最高行政決策層的權力集中度來說,甚至要超越中國現行的“集體決策”機制;但這也是附時限的權力,總統任期的“南瓜馬車”一過時限,幕僚們的“水晶鞋”也灰飛煙滅。

因此,包括“旋轉門”在內的美國智庫經驗對于中國來說的確有很多可以借鑒的地方,但是有些東西未必適合直接移植。“旋轉門”在美國能夠雙向開啟,首先是基于美國的選舉政治。基辛格在尼克松任上權傾一時,但也是要隨著總統下野而隱退的。如果沒有政務官和事務官分開管理的文官體制,就會出現只有智庫人才單向流入政府的情況。也就是說國家安全顧問和國務卿的職位如果不能和事務公務員區分開來,就不排除基辛格把持國安會直到其退休的可能。中國文官制度的改革未動,“領導干部”與普通公務員尚在同一序列評價和晉升,也沒有相應的退出機制,“旋轉門”在中國的“雙向開啟”就只能是破例而非慣例。美國式“旋轉門”的戲碼搭上中國當下的制度設計,難免就會唱成現代版本的“科舉制”。

6 結論

美國的巔峰時刻可能已經過去,但目前仍然是最強的。這個判斷當然同樣適用于美國的智庫行業。對于其他國家的智庫來說,要向美國學習的東西遠比可以向他挑戰的東西多。美國作為現代智庫行業的起源地,長期以來形成了一套與其典型的外部多元主義政治生態相適應的智庫運作規則。對于美國的政治生態當然可以有不同的評論,但是難以否認的是美國的政治生態客觀上為其智庫行業的成長營造了很大的空間 ,而以“旋轉門”為最突出特征的人員交換機制,又使得智庫以一種極其有利的姿態嵌入了美國的國家決策機制。可以說“分贓制”奠定了“旋轉門”制度,而“旋轉門”則是面向包括智庫在內的美國智力行業敞開的大門。美國的智庫正是做到了與有著“分贓制”傳統的美國決策機制相適應,才最終得到了長足的發展。

誠然,“與決策機制相適應”這種表達含有迎合色彩,某種程度上弱化了智庫在其服務對象面前實際具有的地位,更沒有突出智庫作為高端智力供給對其服務對象可能產生的誘導與塑造。畢竟,越是強大的事物,就越可能影響環境,而不僅僅是被環境影響。但是如果能將“與決策機制相適應”視作對美國智庫與其服務對象互動的結果,則亦不失為一種具有建設意義的理解。

[1] 席來旺. 美國“政府”與“行政當局”辨析[J]. 世界經濟與政治, 2002(9):72-76.

[2] 王昶. 美國外交的危機管理決策機制:兼論其對中國的參鑒意義[D]. 外交學院, 2001:28-29.

[3] 陳征. 國家安全顧問在美國外交決策機制中的角色與作用[D]. 北京外國語大學, 2015:30, 32, 60, 83, 158.

[4] 袁瑞軍. 美國總統幕僚與閣員的權力消長[J]. 美國研究, 1992(3):97-117.

[5] 熊勇先. 論公務行為不營利原則的確立:從美國政黨分贓制談起[J]. 大連海事大學學報(社會科學版), 2011, 10(5):48-49.

The Relationship Between the National Decision-making Mechanism and Think Tanks in the United States, and the Refection on the “Revolving Door” System

Zhang Jun

Institute of Public Policy, South China University of Technology, Guangzhou 510640

[Purpose/signifcance] While the relationship between the national decision-making mechanism and think tanks in the United States is referable for China’s rapidly growing think tank industry, the “revolving door” system has been controversial in China in terms of institutional transplantation. [Method/process] By understanding the power boundary and the procedural design in the United States, this paper reviewed the country’s decision-making mechanism on both domestic and foreign policies. On top of that, this paper explored the relationship between the power core and think tanks, and finally expounded the coexistence of the “spoils system” and the “revolving door”. [Result/conclusion] The political ecology of the United States has greatly prospered its think tank industry. Since the “revolving door” plays the most prominent feature of the personnel exchange between power and wisdom, think tanks in the United States have been embedded into the national decision-making mechanism with very favorable patterns. However, the system of the “revolving door” is eventually achieved by the “spoils system”, which distances itself from the Chinese reality.

American think tank decision-making mechanism spoils system revolving door secretary of state national security adviser

D73/77

10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2016.05.08

2016-09-01

2016-09-15 本文責任編輯:周楠

*本文系教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目“決策咨詢制度與中國特色新型智庫建設研究”(項目編號:14JZD023)研究成果之一。

張駿(ORCID:0000-0003-0809-1990),華南理工大學公共政策研究院政研究助理,倫敦大學亞非學院政治學碩士、法律碩士,E-mail:zhangjun@ipp.org.cn。