大革命失敗后中共黨員組織關系的重建

——以長江流域省份為中心

李 里

大革命失敗后中共黨員組織關系的重建

——以長江流域省份為中心

李 里

每個政黨都會遇到逆境,但并非每個政黨都能重整恢復。中共在1927年后的白色恐怖下仍能繼續發展固然存在多重因素的共同作用,但其組織在逆境中的自我修復能力的確起到了重要作用。這種組織韌性,除了黨組織體系的縱向橫向整理外,還體現在隱含在組織體系下的黨員網絡。這種網絡是革命與學緣、地緣等社會關系交織的產物,扎根于地方社會。在1927年國民黨“清黨”運動中,中共有形的組織體系受到很大破壞,但隱含的黨員網絡卻依然能幫助黨員重新聚集,回歸到組織體系中。與此同時,黨組織體系通過加強組織審查,排除黨員回流對組織產生的安全隱患。二者共同形成一個黨員回流模式。

組織關系;黨員網絡

關于大革命失敗后中共黨員狀況的探討,以往較為普遍的觀點認為:白色恐怖下黨員犧牲、被捕或叛黨、脫黨造成大批黨員流失,剩下的黨員自然屬于大浪淘沙后的革命精銳。近年來,隨著史料的拓展,學界逐漸注意到在經過白色恐怖后,各地黨組織在黨員成分、組織訓練等方面仍存在諸多問題,并非如以往觀點所述那樣樂觀。*代表性觀點參見王奇生:《黨員、黨組織與鄉村社會:廣東的中共地下黨(1927—1932年)》,《近代史研究》2002年第5期;何益忠:《大革命失敗后中共黨員的“征收”運動》,《史林》2012年第1期;〔日〕高橋伸夫:《中國共產黨の組織と社會——河南省,1927—1929年》,《法學研究》(東京)第70卷第6號,1997年5月。盡管如此,我們仍可以發現,兩種觀點雖然對白色恐怖后黨組織狀態評價不一,但對于黨組織的修復重建環節都較為忽視,將黨員在白色恐怖前后始終存在于黨組織內作為預設前提,忽視了在白色恐怖下黨員與黨失去組織關系的事實,及其與黨組織關系重建的過程。

組織關系是黨組織與黨員個體之間的重要紐帶。黨員通過組織關系編入黨的組織,參與黨的組織生活,執行黨的決議,成為組織的有機組成部分。在白色恐怖中,與黨失聯的黨員要繼續革命,首先需要恢復組織關系。同樣,中共要將幸存的黨員整合運用,也必須以恢復其組織關系作為前提。所以,在探討中共在大革命失敗后的發展時,我們不能忽略大革命失敗對黨員組織關系的無形打擊、失聯黨員重新回歸組織的艱難歷程,以及黨組織自我修復的機制。就筆者所見,目前學界對該問題的專門研究僅限于少數論著,并且大都認為組織關系的重建過程較容易完成,對該過程的描述也比較簡單。因此,這一問題仍存在進一步探討的必要和空間。*〔日〕高橋伸夫:《中國共產黨組織の內部構造:湖北省, 一九二七年~一九三〇年》,《法學研究》(東京)第71卷第5號,1998年5月;趙芳:《大革命失敗后的中共湖南地下黨:組織、活動與發展(1927—1931)》,湘潭大學歷史系碩士論文,2005年。

基于以上情況,本文試圖通過分析1927年至1928年白色恐怖對中共黨員的組織關系造成的沖擊,以及黨組織與失聯黨員重建恢復組織關系的過程,發掘中共組織在逆境中的修復機制,以求從組織技術的角度揭示中共在逆境中不斷恢復、壯大的原因。在研究時段上,本文準備集中探討1927年至1928年中共黨員群體與組織關系的分合歷程。在研究區域方面,由于長江流域各省份既是大革命時期中共黨員迅速增長的區域,又是遭受白色恐怖打擊的重災區,因此本文將其作為全文討論的中心,同時兼及其他省份。

一、白色恐怖對黨員組織關系的沖擊

在了解白色恐怖對中共組織所造成的沖擊之前,需要先了解國共分裂前中共組織的發展狀態。以往相關研究常常將國共兩黨進行對比,得出國民黨組織遠不如中共組織的結論。誠然,中共組織的優點相比國民黨表現得更為突出。但需要注意的是,自1925年起,中共經歷了一次組織上的大擴張時期,隨之也引發了許多組織方面的問題。*學界關于該時期中共組織問題的研究集中于上海黨組織,參見王奇生:《革命與反革命:社會文化視野下的民國政治》,社會科學文獻出版社,2010年,第122頁;孫會修:《大革命時期中共上海區委的城市支部研究》,《中共黨史研究》2016年第1期。

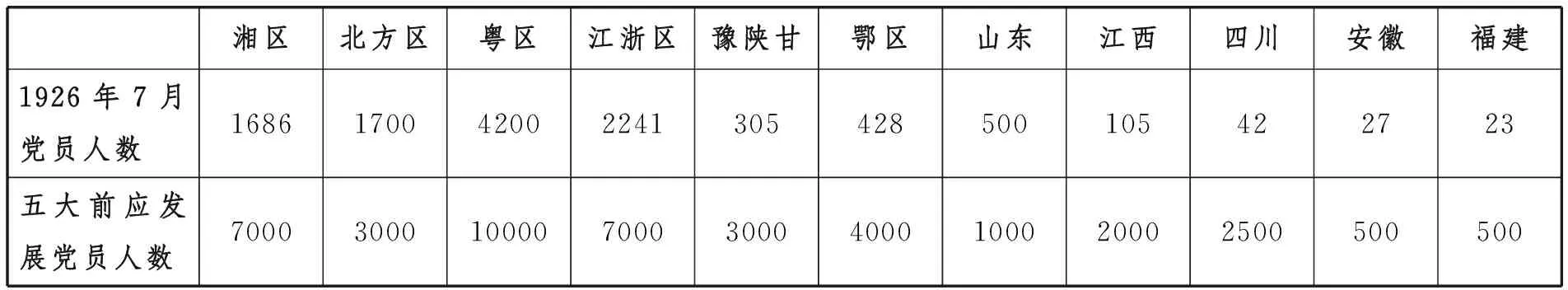

中共從1921年建黨至1925年四大,全國黨員不足1000人。在五卅運動后革命形勢高漲的背景下,中共中央認為黨員數量的增長過于滯后,因此在四大后不斷要求各地迅速發展黨員。1925年8月,中共中央將黨員入黨程序予以簡化。在10月的《組織問題決議案》中,又批評各地負責人在吸收黨員時過于保守。1926年,北伐給長江流域的中共黨組織發展又提供了軍事政治保障。如中共中央局所述:“兩月來有報告而發展最快者,當推湘鄂川三省,湘省在兩月中增加一千人,鄂區增加一倍,川省增加二倍。湘鄂發展的原因,完全由北伐之影響,川省亦因北伐軍進至武漢,一般投機的小軍閥均望風來歸,對民眾運動不敢十分壓迫,且常常表示許多好感,所以川省現時是最好工作之地。”*中共中央組織部、中共中央黨史研究室、中央檔案館編:《中國共產黨組織史資料》第8卷,中共黨史出版社,2000年,第101頁。這使得擴張黨員的要求在此形勢下不斷加強。1926年10月,陳獨秀提出:在次年春五大召開時,要將黨員擴充4萬以上。作為北伐推進區域,長江流域省份是除革命基地廣東之外被寄予厚望的地區,尤其是湘鄂江浙地區可被視為重點發展省份(見表1)。

然而,隨著黨員迅速增加,黨組織建設卻難以跟上擴張步伐,黨員缺乏訓練、支部不健全等各種組織問題日益突出。1926年7月,中共中央發現黨員數量雖增加了3倍,但“黨員數量雖然增加而質量確是退化了”,并且發現“支部只有名義而無工作”*《中國共產黨組織史資料》第8卷,第82頁。。12月,中共中央再次指出:“支部不起作用,一切工作尚多是由上級機關命令的以個人為中心的活動。”*《中國共產黨組織史資料》第8卷,第115頁。此外,

表1 1926年中共黨員統計及發展規劃列表

資料來源:《中國共產黨組織史資料》第8卷,第100、105頁。

各地黨組織與中共中央溝通不暢。中央難以獲悉各地黨務情況一直是中共自建黨以來的老問題。全國黨員不超過1000名時就已經有這一問題,而隨著1925年黨員人數激增,范圍擴大,機構繁多,問題更為凸顯。1926年9月,中共中央指出:“中央向各地催索報告的通告信件,不知已發過若干封,統計報告表冊格式亦已印發,但能依照遵行者還是寥寥!中央對于各地方的情形既十分隔閡,當然無從指導。”*《中國共產黨組織史資料》第8卷,第104頁。可見,中共四大后黨員人數雖然急劇增加,但黨組織的作用并沒有體現出來。

隨著1927年春夏國民黨在各地實施“清黨”,形勢急轉直下,促進中共黨務發展的外部環境不復存在,組織的缺陷在白色恐怖沖擊下徹底暴露。因大批黨員犧牲、被捕或叛黨、脫黨,中共人數銳減。在1927年11月,中共中央指出:“黨員的數量自從國民黨反動以后有極大的減少,從五萬余黨員減至萬余黨員。”*中央檔案館編:《中共中央文件選集》第3冊,中共中央黨校出版社,1989年,第476頁。據推測,在國民黨1927年至1928年的“清黨”運動中,中共黨員有2.6萬人犧牲,2萬人脫黨或叛黨*參見王奇生:《黨員、黨權與黨爭——1924—1949年中國國民黨的組織形態》,上海書店出版社,2003年,第94頁。。值得注意的是,在該階段相關黨員人數的統計中,我們往往忽略了黨員的實際組織狀態,認為各地所報人數即為組織內存留的黨員數量。其實,此時各地黨員統計多局限于表面,并非實際在組織內的人數。如湖南省委指出:“大約是到七月底,黨的‘八七’會議以前,湖南省委恢復組織的成績仍是很小,只是約略的收編六千舊同志,新同志的發展,幾乎可以說是停止的。就是這六千同志的數目也不很確定,大半不能參加到支部的組織來起作用,不過有一個通信處和姓名罷了。”*《馬日事變以來的湖南概況》(1928年3月),中央檔案館、湖南省檔案館編印:《湖南革命歷史文件匯集》乙種本,1984年,第30頁。湖南省在馬日事變前有2萬以上黨員,事變后僅恢復了三成,而且大半不在支部,僅限于名冊,可見實際組織內的黨員不足兩成。黨組織基礎向來比較穩固的湖南尚且如此,其他北伐前基礎比較弱的省份可想而知。1927年9月,四川臨時省委在統計涪陵特支黨員時也指出:“大多數散處鄉中而且未能將組織清理出來,前數日方派正圣前往負責整理,聞人數尚不止此”*《四川臨時省委致中央報告——最近政治組織狀況和省委的工作》(1927年9月1日),中央檔案館、四川省檔案館編印:《四川革命歷史文件匯集》甲2,1984年,第79頁。。這種情況其實在各地都較為普遍。由此可見,考察白色恐怖對中共組織的沖擊,不能僅關注黨員人數的減少,還需要注意到其對黨員組織關系的破壞。

白色恐怖對黨員組織關系的破壞,首先表現在各級黨組織聯系的斷絕。中共歷來強調縱向組織聯系。但如上文所述,這種聯系尚不緊密。各地相繼出現“清黨”后,中共中央對于各地黨員狀況并不了解:“黨部對于中央不僅沒有把這樣的材料寄來,反而在當地事變以后,連一個比較詳細的報告也沒有,從五次大會后至今中央對于各地黨員數目和組織狀況一點也不知道。”*《中國共產黨組織史資料》第8卷,第140頁。一旦上級黨組織被破壞,各下級組織即失去聯系。在檢討湖南省黨組織在馬日事變后完全瓦解的原因時,湖南省委指出:“黨只有縱的系統而無橫的聯系,各地黨部相互隔閡著各自為戰,不通聲息。”*《湖南組織報告(五月—八月)》(1927年9月5日),中央檔案館、湖南省檔案館編印:《湖南革命歷史文件匯集》甲5,1983年,第125頁。而各省省委又往往設在國民黨軍警集中的省府。一旦反共活動在省府率先爆發,就會迅速造成全省黨組織聯系癱瘓的局面。例如,在湖南馬日事變后,“一般同志,尤其是離長沙較遠的湘南、湘西各地同志,對此次事變表示異常痛心,對舊區委(省委)十分不滿意,因為事變一起,區委不但失指揮力,并且連個信也不傳給各地,而只各自逃走去了”*《湖南組織報告(五月—八月)》(1927年9月5日),《湖南革命歷史文件匯集》甲5,第127頁。。在這種情況下,即使黨組織本身所受沖擊不大,也會因缺乏上下級聯系而勢成孤立,各地黨員的實際狀況也不為上級所悉。

其次,白色恐怖下黨組織瓦解,黨員四散逃亡,也會造成黨員組織關系紊亂。按照黨章規定,黨員的遷移需得到上級同意后辦理組織關系的轉移,使其不致因流動而失去組織關系。在白色恐怖下,該程序自然不可能被履行,結果逃亡黨員或失去組織關系,或不按程序建立新的組織關系,使得組織難以統計掌握失散黨員情況。1927年8月,四川臨時省委指出:“四川的黨在‘三·三一’慘案發生的時候,幾至全體奔潰而致于瓦解,各同志都東逃西奔,任意亂跑,簡直不與團體發生關系;有些同志,自由跑到某一個地方,并未得著介紹信,又與某地的組織發生了關系。”*《四川臨時省委通告(省字第三號、組字第一號)——整頓組織的有關規定》(1927年8月12日),《四川革命歷史文件匯集》甲2,第46頁。

再次,白色恐怖還造成黨員組織信息遺失或被敵查獲。從黨組織的瓦解形式來看,往往因黨組織負責人被捕殺或逃離而造成組織整體崩潰。如湖北省委所述:“一兩個重要工作同志被捕,即全部工作發生問題。”*《中共湖北省委政治報告——九月十日省委書記在中央常委會議席上報告》(1927年9月10日),中央檔案館、湖北省檔案館編印:《湖北革命歷史文件匯集》甲3,1983年,第58頁。這反映出在支部組織不健全的情況下,少數黨組織負責人包攬了黨務。一旦負責人缺失,組織內部的黨員名冊、通訊地址、關系網絡等整個黨員信息即不為上級所知,非常不利于日后的恢復工作。1927年12月,江西省委組織部發現:“有些地方因省委方面無可靠的歷史文件,統計表冊等作為參考,各地通信地址及負責人姓名亦多散失無疑,以致無形消滅,整頓亦無從著手。”*《中共江西省委組織部工作計劃》(1927年12月),中央檔案館、江西省檔案館編印:《江西革命歷史文件匯集》甲2,1986年,第147頁。1928年10月,劉堅予在報告四川黨務時也指出:“黨團省委與各地通信地址均存書記處,未另找副本。雖用秘密抄寫,不致被人識破,但書記被捕,他人不知。除川西、川南有特委負責外,川東、川北各地黨團通信處大半不知。”*《劉堅予給中央的報告——黨團省委被破壞情形及恢復工作》(1928年10月23日),中央檔案館、四川省檔案館編印:《四川革命歷史文件匯集》甲3,1984年,第291頁。1928年初,國民黨浙江省防軍查獲了幾名中共黨員,“在其身畔搜出通訊錄及秘密計劃等件,即經印就多份,分別函呈查核,藉資防辦”*《浙江省又通緝大批共黨》,《申報》1928年1月8日。。僅該次查獲的通訊錄就記載了杭州、溫州等地52名黨員的地址,而浙江當時大致僅剩1563名黨員尚有組織聯系,可見其危害之大。*參見《亦政在省委改組會中的黨務及工作報告》(1927年9月27日),中央檔案館、浙江省檔案館編印:《浙江革命歷史文件匯集》甲2,1987年,第118頁。

由上述可見,在白色恐怖下,黨組織原有的組織缺陷徹底暴露,不能有效組織起黨員,造成大批黨員與組織失去聯系。這對于亟待發起武裝暴動,繼續革命的中共而言,是一個巨大的挑戰。

二、中共恢復黨員組織關系的舉措

1927年八七會議時,中共中央即強調要維系黨員組織關系,指出:“我們黨應當在此過渡于秘密狀態之際,極力保存多量的黨員,要使每個黨員都不與黨部脫離關系。”*《中國共產黨組織史資料》第8卷,第137頁。各地中共組織此時在整理恢復黨員組織關系方面,主要通過省委或特委特派員、整理委員、巡視員等派遣人員,赴各地尋找線索、設法接頭、清查黨員,進而通過談話與開會傳達指示,為黨員重新登記奠定基礎。

各地“清黨”相繼發生后,黨組織在恢復進度上有所不同。如湖南黨組織在馬日事變后不久即開始著手恢復工作。而四川省委則較為遲緩,直到三三一慘案半年后才著手恢復:“‘三·三一’慘案后所成立之臨委只做了一些應付工作,假若沒有人去找他們,他們也就樂得不聞不問,并沒有著手清查或整頓各地之組織。”*《四川臨時省委組織部向中央組織部的報告——組織工作情形與下月組織發展計劃》(1927年11月5日),《四川革命歷史文件匯集》甲2,第277頁。這反映出經過白色恐怖沖擊,黨員銳減后,能較快投入恢復工作的還是北伐前黨組織基礎較好的省份。從空間來看,因缺乏人員與經費等資源,各地的恢復工作或以省委所在地為中心向外逐次推進,或將全省分設若干特委,形成若干中心分區進行,均不能全面兼顧。例如,1927年7月,湖南省委即強調:“我們的人力、財力應集中于重要的縣份,如:長沙,湘潭,醴陵,湘鄉,平江,瀏陽,岳陽,湘陰,寧鄉,安化,益陽,常德,南、華,衡陽,衡山,耒陽,郴、宜,寶慶等縣。”*《中共湖南省委目前工作計劃》(1927年7月),《湖南革命歷史文件匯集》甲5,第109頁。可以發現,這20余處大多集中于長沙、常德、岳陽與衡陽四個區域中心附近,是北伐軍行軍經過的湘東一線,群眾基礎較好,政治經濟較為重要。同樣,江蘇臨時省委在四一二政變后兩個半月內始終以恢復上海黨組織為工作中心:“臨時省委忙于應付上海目前的困難,也無力顧及外縣。”*《江蘇省委關于各縣黨的組織及工作概況》(1927年10月),中央檔案館、江蘇省檔案館編印:《江蘇革命歷史文件匯集》甲1,1985年,第189頁。1927年9月,河南省委也承認:“這一、兩月來,便是整頓組織的工作。組織采集中發展的原則,所以偏僻縣份便放棄,集中力量來整頓幾個地方。”*《河南省委關于組織工作的報告》(1927年9月),中央檔案館、河南省檔案館編印:《河南革命歷史文件匯集》甲2,1984年,第124頁。

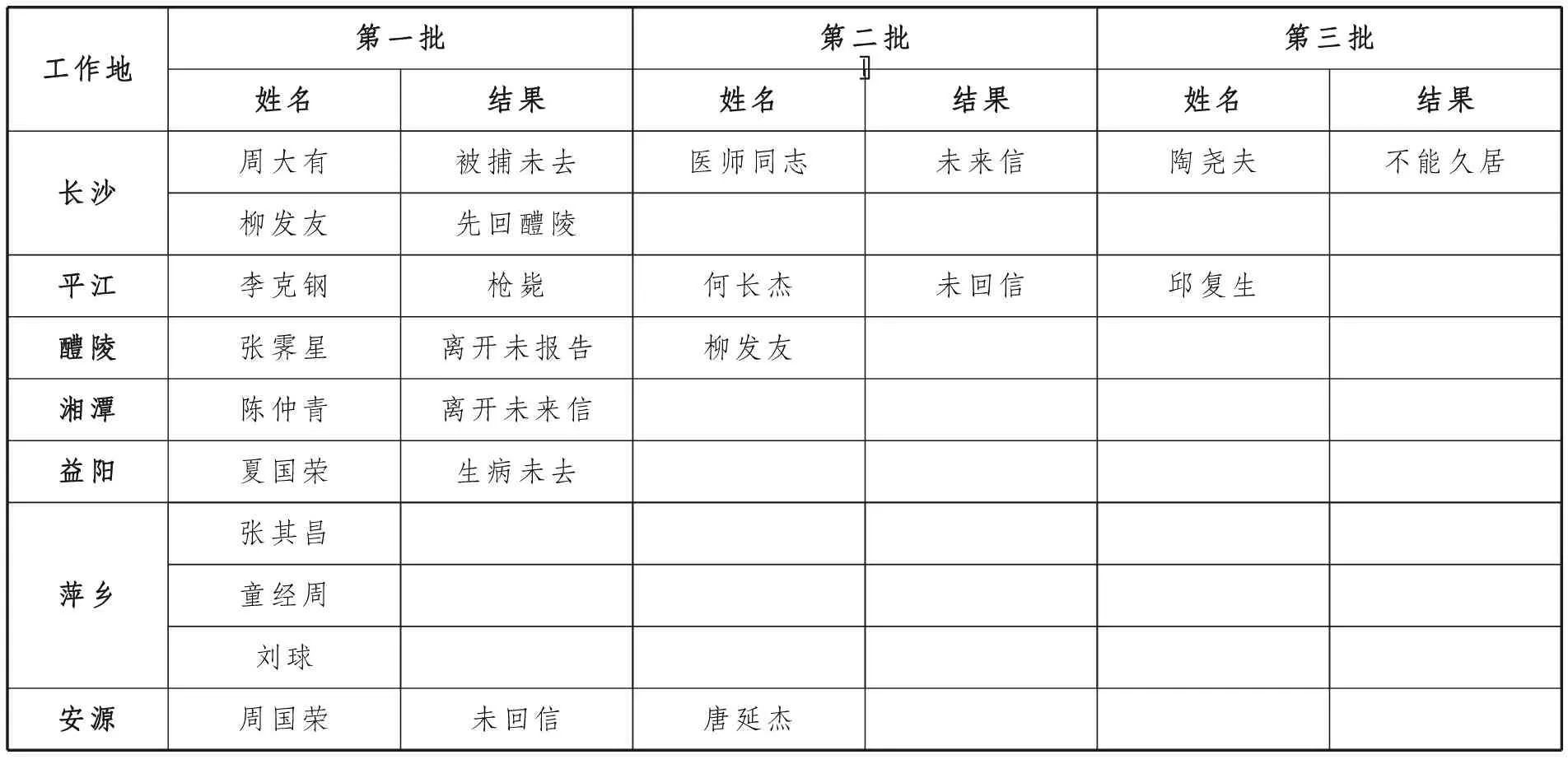

在資源有限的情況下,上級派往各地恢復組織的派遣人員往往人數少、風險大、任務重。1928年12月前后,派往湘中各縣恢復組織關系的干部,一般每批人數僅1人。15名派遣人員中,就有5名沒有反饋,占據1/3(見表2)。在沒有反饋的情況下,上級會繼續派遣人員前往。有時一個人需要巡視若干個地方,有時則多次派人赴同一地方。從技術角度來看,尋找線索接頭難度很大。如鄂東巡視員曹大駿報告:“黃梅黨迭遭破壞,負責同志東跑西竄,同時我因黃梅黨破壞以后,想先將黃梅的組織整頓,再及其他的縣份巡視,又因為找負責人非常的難找,有一次我到同志家庭去,他的父兄不敢和不要我在他的家庭留宿,只有在草地歇宿一晚。在九江旅館住了八、九天,在黃梅去了三、四次,才找著負責人。”*《鄂東巡視員曹大駿報告——政治經濟、群眾生活、宣傳及城鄉斗爭情形》(1929年8月31日),中央檔案館、湖北省檔案館編印:《湖北革命歷史文件匯集》甲6,1984年,第137頁。浙江吳芳巡視浙北時則發現:“浙北巡視一人是不夠的,因為面積太廣,跑不普遍。”*《吳芳與撼山同志談話記錄》(1929年10月14日),中央檔案館、浙江省檔案館編印:《浙江革命歷史文件匯集》甲5,1989年,第295頁。湖北省委也發現:“省委派到黃陂工作的人,到應山總接不到頭,接到頭后,回黃陂又接不到頭。”*《中共湖北省委關于湖北農民起義經過之報告》(1927年10月),《湖北革命歷史文件匯集》甲3,第261頁。

由于許多派遣人員在當地工作較久,為國民黨所熟悉,因而從事恢復工作風險極大。1928年1月,廣東省委書記李立三命令長期在廣州活動的周文雍回廣州整理恢復廣州黨組織,結果很快在廣州暴露,被捕犧牲。*參見聶榮臻:《聶榮臻回憶錄》,解放軍出版社,1986年,第98頁。湖南馬日事變后的恢復工作也頗為困難:“有些地方派同志去恢復黨的組織,不是接不到頭而回來長沙的,就是派去即為反動派捕去殘殺了。”*《馬日事變以來的湖南概況》(1928年3月),《湖南革命歷史文件匯集》乙種本,第30頁。而派遣干部在能力、態度、經驗各方面差異較大,恢復的效果也因此不同。這就容易造成黨組織的聯系完全依賴少數派遣人員維系的局面。如湖北省委派干部到武漢各區委各支部恢復整理:“因陳□□非常實際,他跑的地方都起來了,其他的人跑的地方一點成效也莫有,于是又決定由陳一人去跑了一個禮拜,這一禮拜的工作非常之好,各地都接起頭來了,不久陳即病,暫時又接不起頭了。”*《中共湖北省委政治報告——九月十日省委書記在中央常委會議席上報告》(1927年9月10日),《湖北革命歷史文件匯集》甲3,第58頁。

表2 湖南湘中地區派遣干部列表(1928年12月)

資料來源:《湖南委員會報告(湘字第二號)——湖南委員會的組織與工作,派干部回省去恢復黨的組織和工作的情況》(1928年12月28日),中央檔案館、湖南省檔案館編印:《湖南革命歷史文件匯集》甲6,內部資料,1984年,第241頁。

即使派遣人員安全抵達目的地后,接頭工作也存在困難。首先,在各地黨組織渙散的情況下,找到組織存留黨員對恢復黨組織至為重要。這一過程被黨內稱為“找線索”或“找關系”。在該過程中,較為快捷的方式是找到地方黨組織負責人。因其不僅可能保留黨員名錄,而且熟悉當地黨員關系。但如上文所述,由于組織破壞后負責人往往外逃或消極,黨員信息大量丟失。此外,值得注意的是,國民黨軍隊中的黨員組織關系比較復雜。國共合作時期,中共禁止在國民黨軍中設立黨支部,因此其軍中有黨員無組織。盡管在部分國民黨軍隊中仍然秘密發展了支部,但其組織關系是與中央軍委聯系,與地方黨部無涉。當軍隊黨員與軍委失聯后,要與地方黨組織發生聯系就比較復雜。同樣,派遣人員到各地恢復組織時,也并不了解駐軍內的黨員情況。1927年10月,河南軍委胡健在報告中指出:“過去軍隊黨的組織,未與省委發生關系,政變后,軍中負責同志離職,黨亦因之瓦解,我赴豫時除零碎有在軍隊服務的幾個同學個人和省委發生關系外,不知軍隊有黨的組織。”*《胡健關于軍委工作的報告》(1927年10月5日),《河南革命歷史文件匯集》甲2,第137頁。

其次,部分隱匿黨員在白色恐怖下對恢復組織關系心存疑慮。例如,上海滬東黨組織整體表示消極:“滬東黨的組織在去年十一月大罷工后,完全解體了……總之,對于革命沒有一點熱情,大多數的同志都無形的脫離了黨,找不來,開會不到,送刊物及信亦有不肯接受者。當時區委亦因失敗的影響而消極,對于此種現束亦無力整頓,所以整個黨的組織瓦解,全部都是破敗不堪,消沉不動的狀況。”*《滬東區報告——三個月來滬東區概況》(1928年4月1日),中央檔案館、江蘇省檔案館編印:《江蘇革命歷史文件匯集》甲2,1985年,第247頁。湖北陽新縣黨員也藏匿不出:“陽新同志雖稱兩百余人,其實有多數不敢出頭,甚至往日負責的朱侖,到現在變成反動的,能工作或服從命令的,不過十余人,所以各區組織停頓著不能恢復。”*《中共湖北省委關于湖北農民起義經過之報告》(1927年10月),《湖北革命歷史文件匯集》甲3,第195頁。

再次,出于大革命失敗后組織上產生的糾紛,一些黨員通過不接頭表達對上級的不滿。例如,湖北漢口農委書記萬家佛因經費管理不善,引起各區區委不滿:“找各區區委不得,找得時,各區委又不愿與之發生關系,不要他參加區委的會議,不告訴他接頭的地址。”*《中共湖北省委關于湖北農民起義經過之報告》(1927年10月),《湖北革命歷史文件匯集》甲3,第244頁。1928年5月,湖南省委因馬日事變未及時通知外縣,引起外縣黨組織不滿:“長沙近郊與縣委脫離關系,對上級機關不信任,非有代遠信不接頭。”*《毅宇致中央信——湖南黨的組織狀況及湘東情形》(1928年5月22日),中央檔案館、湖南省檔案館編印:《湖南革命歷史文件匯集》甲6,1984年,第23頁。

可見,在短期內僅憑上級派出的少數人,分赴各地恢復黨組織是較為困難的。1927年11月,湖北省委實際與各地黨組織難以聯系:“接頭之事亦未弄好,各處作技術工作之同志非常煩悶,因他們說什末都得不到,許多地委沒有接到頭。許多縣委沒有來函,如廣水等。能與省委直接發生關系的不過幾縣,鄂東、江北等及好多特委統無關系。”*《×××與育南的談話——湖北黨的組織狀況及各地工作情況》(1927年11月26日),《湖北革命歷史文件匯集》甲3,第370頁。江蘇省從四一三事變到10月半年內,全省60個縣中有組織并已與省委接頭的僅有19個*參見《江蘇省委關于各縣黨的組織及工作概況》(1927年10月),《江蘇革命歷史文件匯集》甲1,第190頁。。

在這種情況下,一些地方黨組織逐漸嘗試通過加強橫向聯系來彌補縱向聯系缺失。1927年9月,湖南省委即強調加強橫向聯系防止聯系斷絕:“建立各級黨部橫的關系,各級黨部負責機關和同級之臨近黨部負責機關互通聲息,以免發生變故時失掉聯絡不能協同合作。”*《湖南九、十兩月組織工作計劃》(1927年9月5日),《湖南革命歷史文件匯集》甲5,第123頁。鄰近各縣往往通過合并縣委或組成聯席會議發生橫向聯絡,相互支持。例如湖北漢陽、漢川、云夢等地通過合并縣委整合資源,合力恢復整理組織:

秋斗失敗以后,漢川縣只剩余棣華、四維二人,同時,漢陽縣委也只剩余一、二人。棣華等見于漢川的客觀形勢日趨惡劣,省、特委先后破壞;后見于漢陽客觀形式[勢]之和緩與漢陽農村組織有恢復之可能。于是與漢陽剩余縣委合同組成川陽臨時縣委會,以恢復漢陽的組織,并相機恢復漢川工作。不過兩月,漢陽的客觀形勢就緊張起來,住址與經費都感到莫大的困難,所以于第三日[月]尾,自動宣告結束。在這二、三月中,在漢陽方面,農村組織恢復了四分之三;漢川方面,工作仍無恢復之可能,因為摧殘過度的緣故。川陽縣委會結束以后,棣華等又跑到云夢、應城與漢川交界之地,恰巧云應的縣委也塌了臺,于是又與云應的下級負責同志組織川云應縣委會。她的任務與川陽縣委會大致相同,壽命比較長些(自七月至十二月)。在這六個月中,在云應方面,恢復了二支部,清出了二、三處線索;漢川方面,工作一樣沒有恢復之可能。*《中共漢川縣委給中央的工作報告——秋斗后的形勢、黨的組織、群眾斗爭等情況》(1929年5月25日),中央檔案館、湖北省檔案館編印:《湖北革命歷史文件匯集》甲10,1985年,第57頁。

鄂北各縣自1927年與湖北省委失去聯系后,先后成立三縣聯席會議及四縣臨時特委繼續活動,一度聯系到鄂北10縣1500余黨員之多,甚至曾考慮與鄰省河南南陽特委合并。1928年4月,湖南南華安特委被破壞并與省委失去聯系后,益陽、沅江、南縣即自發聯絡,組成南、華、安、益、沅、漢六縣特委恢復組織。這表明:在客觀嚴峻的環境下,黨組織會自行調整變通以適應環境。

三、黨員組織關系重建中的黨員網絡

除了黨組織設法尋找黨員外,失聯黨員自發尋找黨,也是黨員組織關系重建的一個主要動力。在失去組織關系后,黨員只能從組織外的關系著手找黨。而通過學緣、地緣、親緣、業緣等社會關系結成的黨員之間的聯系網,可稱為黨員網絡。這種網絡并不是黨組織中的正式關系,而是在黨員參加革命過程中形成的私人關系。

黨員找黨的一種方式是直接到中共中央所在地嘗試與組織接頭。1927年4月,中共中央從上海遷往武漢。當年九十月間,因形勢變化,中共中央又從武漢遷回上海。因此該階段找黨的黨員往往奔波于武漢與上海之間,通過尋找黨員網絡恢復組織關系。以武漢的中央軍事政治學校為例,許多黨員在分派到各軍之前都在此學習工作。例如,擔任張發奎部上尉參謀職務的徐向前在南昌起義后赴武漢找黨不果,又赴上海找黨。直到一次在街上偶遇武漢軍校的同事李楚白,才與組織接上頭*參見徐向前:《歷史的回顧》,解放軍出版社,1987年,第47頁。。同樣,程子華到上海找黨時,也是通過偶遇已經恢復組織關系的徐向前,才實現與組織接頭的*參見程子華:《程子華回憶錄》,中央文獻出版社,2005年,第11頁。。另一種找黨方式是失聯黨員到中共的暴動區域設法與組織接頭。相比于僅在中共中央所在地找黨,這種方式可以在不同區域進行嘗試。例如,湖北黨員全生吾1926年在大冶漢冶萍工廠加入中共,調派大冶農會。1927年6月,全生吾調往葉賀部,隨南昌起義部隊南下潮、梅。失敗后,回到大冶參加暴動,又失敗。10月,全生吾再經武漢赴上海,至廣州參加廣州起義,因生病在廣州失去聯系。12月,全生吾從廣州沿東江到贛南,再到贛西萬安,通過朋友關系恢復組織關系,并參加贛西農民暴動,在贛西工農革命軍擔任政治指導員。*參見《汪洋、全生吾給中央的報告——二人簡歷和對鄂東工作之觀感》(1931年4月19日),中央檔案館、湖北省檔案館編印:《湖北革命歷史文件匯集》甲8,1985年,第312頁。與全生吾相似,陳茨庵也是在南昌起義失敗后失去組織聯系,在鄂西找到組織。他說:“弟自潮汕失敗后,在滬時因無接頭處,故即到鄂西,達到鄂西與當地學校發生關系。”*《陳茨庵致中央信——鄂西特委工作,謝沛生的情形》(1928年5月10日),中央檔案館、湖北省檔案館編印:《湖北革命歷史文件匯集》甲5,1984年,第343頁。而在此時,鄂西巴興歸地區正在進行中共領導的神兵暴動。

然而,在黨組織轉入地下時期,這兩種方式都主要是在外地設法與黨接頭,不僅存在較大風險,而且帶有較多偶然性與盲目性。作為個體的黨員,在白色恐怖中黨組織機關不斷遷移的情況下,運用有限的資源迅速尋找到黨組織的難度可想而知。1927年8月,河南黨員王克新承認到武漢找黨難度很大:“我自己的旅費,只剩下八元了,到漢如找不到人,也得受困,因為自武漢回來之同志講,武漢黨部大不好找也。”*《王克新關于信陽政治、黨團組織及四望山農運情況的報告》(1927年8月23日),《河南革命歷史文件匯集》甲2,第77頁。

相較之下,通過逆溯黨員發展脈絡回到家鄉與學校,借助中共早期組織網絡的學緣、地緣關系則不僅風險低,而且成功概率大。早期中共骨干以學生居多,往往通過學校的進步社團參加黨組織;而學校的生源分布又影響了革命組織的內在網絡,形成不同的地緣同學群體*參見應星:《學校、地緣與中國共產黨早期組織網絡的形成——以北伐前的江西為例》,《社會學研究》2015年第1期。。1927年白色恐怖下失聯黨員的找黨行動中,在外無法與組織恢復聯系后,失聯黨員往往選擇返鄉返校,回到革命起點,通過中共早期組織網絡中的學緣、地緣關系找黨。

通過對比湖南省第三師范學校兩名黨員黃克誠與江華的找黨經歷,可以發現二人在找黨時各自動用的黨員網絡。位于衡陽的湖南省第三師范學校,是中共早期在湘南地區的組織中心,與湖南省立第三中學、湖南第三女子師范學校、湖南第三甲種工業學校聯系緊密,被稱為“湘南革命搖籃”。該校面向湘南25縣招生,吸納了大批進步學生,其內部包含多個因地緣結合的學生群體。其中,黃克誠是湘南永興縣人,在校即組織了永興旅衡學友互助社,聯絡永興籍同學。而江華是江華縣人,在湖南第三師范與同鄉學生更為接近。可見,盡管兩人同在湖南第三師范入黨,但兩人分屬于不同的社會網絡。1925年后,黃克誠被派往廣州,后在武漢進入唐生智部隊工作。江華則在1926年被派往衡陽市總工會工作。武漢分共后,黃克誠被派回湖南湘南特委,因在衡陽幾次接頭不成而與組織失聯。無奈之下,黃克誠只能回家鄉永興,通過與大批回鄉的“永興旅衡學友互助社”成員聚合,最后與湘南特委派來永興擔任特支書記的向大復接上組織關系。值得注意的是,向大復也是湘南衡山人,原來也在衡陽讀書,與黃克誠等人有地緣、學緣關系。*參見黃克誠:《黃克誠自述》,人民出版社,1994年,第31頁。而江華在衡陽市總工會與組織失聯后,回到湖南第三師范找黨不果。于是江華聯系上同學黃文標找到老師鐘白華,最終在鐘白華家與湘南特委恢復組織關系。而黃文標、鐘白華均為畢業于湖南第三師范的衡陽籍黨員。*參見江華:《追憶與思考——江華回憶錄》,浙江人民出版社,1991年,第29頁。可見,二人在找黨時均運用了早期參與革命的湖南第三師范的學緣關系。有意思的是,盡管二人均在同一所學校入黨,但因地緣不同,最后找黨的黨員網絡也不盡相同。

同樣,鄧子恢曾在家鄉福建龍巖教書發展黨員,最后也是通過這層網絡恢復組織關系:“當時在龍巖也通緝我,因此我回到瑞金在同鄉店里住了一個月,于7月間才回到龍巖,經過舊同學接上了黨的關系。”*鄧子恢:《鄧子恢自述》,人民出版社,2007年,第5頁。可見,家鄉與學校不僅是革命的起點,也是組織關系的結點。例如,曾擔任湖南省總工會干事的劉英在“馬日事變”后與組織失聯,即設法通過學校尋找組織關系。他說:“我們猜不透外面形勢惡化到什么程度,但同時又覺得宿舍不是久留之地。我們便想到了學校。湖南很多革命同志的革命活動是從學校開始的,學校成為我們心目中的革命營壘。到學校去,能得到保護和幫助,說不定還可以同組織接上頭。”*劉英:《在歷史的激流中——劉英回憶錄》,中共黨史出版社,1992年,第19頁。

值得注意的是,這種組織網絡是黨員早期參與革命的社會網絡,不屬于嚴格的黨組織體系。當黨員逐漸依據組織關系被分派各地工作后,這種早期的組織網絡的影響力即趨弱。而1927年大革命失敗后出現的返鄉返校的趨勢,將此網絡再次激活,成為失聯黨員聚合找黨的平臺。在白色恐怖中,對于失聯黨員個體而言,通過該網絡可以整合資源,互通信息,將找黨的渠道由線及面。此外,相較于在外界游離,在本地、本校找黨不僅環境熟悉,較為安全,而且更容易與上級派往各地整理恢復組織的成員接上頭。

當組織到各地搜尋失聯黨員時,派遣人員就不需逐個找回失聯黨員,而只需要通過找到少數黨員牽引出一個黨員網絡。楊克敏曾記載過在巡視鄂南、鄂中時恢復武漢關系的過程:“在武漢時,附帶找到了一點線索,計知識分子七人,首先是由鄂南崇陽同志黃明介紹蒲圻同志余佛舟(一女中教員),由余再找了其余六人;再則由通城世當同志介紹十八師五四旅一〇八團二營五連吳桂城同志,由吳又找得二十余人;又找得通山士兵同志吳志在第十師三兵營找得士兵同志共十人;又找到第一紗廠女同志葉蘭英。”*《克敏給中央的報告——關于巡視鄂南、鄂中的情況》(1929年8月27日),《湖北革命歷史文件匯集》甲6,第95頁。可見,武漢的組織關系主要是通過崇陽、通城、通山的外縣關系找到本地部分黨員,再由其分別聯系到更多黨員。這說明,即使同在武漢,失聯黨員也是聚合于不同的黨員網絡中。黨組織也意識到黨員網絡在恢復關系時的重要性,因此注重搜索黨員網絡。四川臨時省委自1927年8月開始整理恢復各地黨組織時,就采取了向黨員網絡尋求線索的方法,提出:“各地同學有相熟之同志,散處外縣或其他鄉內者,可迅將其姓名、住址詳細報告當地上級黨部轉省委組織部,以便設法使其得有重新登記的機會。”*《四川臨時省委通告(省字第十六號、組字第六號)——恢復組織的有關規定事項》(1927年9月30日),《四川革命歷史文件匯集》甲2,第142頁。

四、黨員組織關系重建中的審查甄別

一些研究者注意到,在國民黨實施“清黨”時,由于無法分辨中共身份而采取濫殺濫捕的政策*參見王奇生:《黨員、黨權與黨爭——1924—1949年中國國民黨的組織形態》,上海書店出版社,2003年,第94頁。。其實,在這一時期,中共自身對黨員身份的確認也存在困難。除了上文提及的組織瓦解造成黨員的組織信息遺失外,以往中共基層組織與群眾組織混合的組織傾向也導致黨員身份難與群眾區分。例如,上海滬東黨組織負責人發現:“能找得到的同志不過五六十人,而且有些同志黨籍并未確定,因為黨的支部與工會混在一起,所以黨員與會員亦多分不清,支部書記亦多不認識誰是同志或非同志,故支部會議常有非同志參加。”*《滬東區報告——三個月來滬東區概況》(1928年4月1日),《江蘇革命歷史文件匯集》甲2,第247頁。

在初期的組織恢復工作中,黨組織常常是以同志間是否熟悉作為甄別黨員身份的標準。例如,1927年10月,湖南長沙縣委報告:“各地負責人收編各處回鄉的同志及長沙市回里的同志甚多,素知其人的就收編了,不熟的尚有二(?)百人無法收編。”*《中共長沙縣委關于組織問題的報告》(1927年10月20日),中央檔案館、湖南省檔案館編印:《湖南革命歷史文件匯集》甲10,1984年,第176頁。1927年11月,林育南等人發現湖北省同樣如此:“現在尚有許多同志常常找黨,凡是省委不認識之同志,省委即懷疑,甚至主張不要,這根本是錯的。”*《×××與育南的談話——湖北黨的組織狀況及各地工作情況》(1927年11月26日),《湖北革命歷史文件匯集》甲3,第373頁。在當時中央急于發起武裝暴動的壓力下,各地黨組織一方面急于收編失聯黨員投入革命,另一方面因組織聯系斷絕也無法核查黨員身份,因此難免缺乏嚴謹。

顯然,這種僅通過黨員間相互證明黨員身份,認為只要能證明曾為黨員即可自然恢復組織身份,缺乏對黨員表現審查的方式存在很大問題。中共郴縣縣委代表侯成瑞就曾指出1928年湘南暴動后整理組織關系時的問題:“我們去恢復各區的組織,當然完全是根據以前的舊的基礎,不過問題就這樣發生了:一般同志的調查,第一個說:‘某某確是同志’,第二個說,‘某某是受過訓練的老同志’。其實呢,受過訓練的老同志,也許已經變了反革命了,而一般確實是同志的同志,倒不如一般不是同志的農民態度思想表現得更重視些,更勇敢些。”*《中共郴縣縣委代表侯成瑞給中央的報告——關于一九二八年湘南暴動前后各方面情況和郴縣工作的恢復》(1930年6月16日),《湖南革命歷史文件匯集》甲10,第186頁。這就難免在黨員組織關系恢復過程中混進不良分子。如湖北沔陽縣縣委即存在大批自首黨員。更嚴重的是,一些叛變黨員借著恢復組織關系再次混入組織。例如,1928年,唐春剛報告中央:原北平黨部骨干冉猷叛變后仍在四川豐都縣主持黨務,“頃聞今年由北平回四川豐都縣之賣組織之同學冉猷,假言負責四川,蒙蔽在平賣組織之罪惡(因在他本縣之同學都知道他在平過去是負責的,同學皆信之)”*《唐春剛關于冉猷叛變情形給中央的報告》(1928年9月7日),《四川革命歷史文件匯集》甲3,第287頁。。可見,黨員通過黨員網絡固然能較易找到黨組織,但存在安全隱患。一旦一個黨員叛變,不僅整個黨員網絡崩潰,而且還將殃及黨組織。

針對這種情況,中共逐漸在恢復黨員組織關系的同時,加強了甄別審查黨員的工作力度。各地逐漸正式頒布恢復組織關系的規定。1929年,湖北廣濟縣對黨員恢復舊有組織關系規定:“A、在過去無反動情形(如勾結敵人供出組織);B、有一定的職業和有忠實同志三人以上證明;C、對黨不抱消極觀念的態度;D、須本人具請求書,由證明人交支部討論和區委批準(但知識份子,經縣委批準),再由證明人通知登記,方為正式黨員。”*《中共廣濟縣代表大會組織問題決議案》(1929年6月),《湖北革命歷史文件匯集》甲10,第84頁。值得注意的是,以上黨員恢復組織關系的前提,強調了過往無叛黨、消極情況,而手續上除了同志證明外,還要經過組織討論與批準,程序比較嚴格規范。除了組織安全之外,規定還反映出其他的一些考慮。例如,要求黨員有職業,針對的是當時存在的“雇傭革命”的風氣。而對知識分子的嚴格審核,則反映出此時黨內將階級出身與政治表現掛鉤。四川省委的相關規定與湖北廣濟縣委的大致相似,而且更強調要將失聯后不迅速與組織聯系的黨員予以淘汰:“至于同志在‘三·三一’后特別表示畏懼動搖,且自由行動,久不與黨發生關系者,當舉行全體重新登記以淘汰之。”*《四川臨時省委通告(第一號)——關于組織工作與斗爭策略的決定》(1927年8月12日),《四川革命歷史文件匯集》甲2,第36頁。此外,四川黨員的登記表非常詳細,要求填寫的信息有46項之多。到1930年,中共中央對失聯黨員恢復組織關系更作出嚴格要求,不僅將投機分子、取消派、自首脫黨分子全部拒絕,而且要求失聯黨員需在革命中依其表現重新入黨,并經歷6個月候補期考察,其間只能擔負群眾工作,而不能是黨內重要工作。*參見《中國共產黨組織史資料》第8卷,第325頁。

在具體操作上,黨組織進一步規范了黨員與失聯黨員的接觸。最初,失聯黨員通過黨員網絡與黨員接觸,向其表示恢復組織關系的意向,而黨員往往不經考察即介紹失聯黨員與組織接觸。這雖便于失聯黨員聯系上組織,但難以確保組織的安全。因此,各地組織對于這種接觸,要求作為中間人的黨員必須首先考察失聯黨員,然后據此出具證明,為黨組織的接觸提供負責任的參考意見。在各地恢復黨員的工作中,上海因為是中共中央所在地,因此從外邊來的尋求恢復組織關系的黨員頗多,也容易遭到破壞。1928年7月,設于上海的江蘇省委對各機關工作人員專門提出:“以后同志擔保外來同志請求收編時,事前須經過詳細偵察,必須有最近事實證明其忠實,始予擔保,一經擔保,擔保人須絕對負責。”*《江蘇省委通知第三號——關于上海支部反敵人破壞的通知》(1928年7月29日),《江蘇革命歷史文件匯集》甲2,第593頁。從各地到上海向中央申請恢復組織關系的黨員一般需要兩名同志的保證表。保證表有統一格式,除保證人與被保證人工作經歷等信息外,還涉及被保證人失聯原因與經過、保證人與被保證人關系、對被保證人的觀察、對被保證人工作的意見等項目。可見,保證表不僅是中共中央核實失聯黨員過往經歷的依據,也是作為對黨員未來工作分配的一個參考。而將兩份保證表對比參看,容易發現信息的異同,便于組織對失聯黨員的審查。

除了若干名黨員證明,另一種有效的證明材料是原來所在地黨組織的介紹信。在組織體系恢復后,各級黨組織可以通過上下級溝通核查黨員情況。1929年,羅瑞田等13名湖南瀏陽籍失聯黨員從上海致信瀏陽縣委:“同人等為環境所逼及其他種種原因先后來滬,久欲恢復組織,為黨效力,奈無證明,故不得門而入。茲將各人履歷分列于后,懇準予恢復組織,分別轉給介紹書,以便在滬加入組織是為至禱。”*《羅瑞田等為恢復組織事致瀏陽縣委信》(1929年9月4日),《湖南革命歷史文件匯集》甲10,第36頁。從該信可以推斷,羅瑞田等人聚集上海,要求在上海恢復組織關系。但根據規定,失聯黨員必須有證明材料,因此不得不輾轉通過瀏陽縣委核查羅瑞田等人履歷,再開具證明,以便能在上海恢復組織關系。整個過程說明失聯黨員并不能隨意恢復組織關系,需要先通過組織對其以往經歷進行核查后開具證明。

在這些程序完成前,黨員不能向失聯黨員透露組織信息。1927年8月,四川臨時省委規定:“各級黨部不得承認無介紹信之人為同志。各同志未經負責人互相介紹后,不得承認某人為同志,更不得談論校事。”*《四川臨時省委通告(省字第三號、組字第一號)——整頓組織的有關規定》(1927年8月12日),《四川革命歷史文件匯集》甲2,第48頁。1928年12月,江蘇省委進一步強調:“各級黨部絕對不能以感情關系接洽無介紹信或非正式介紹信之同志。省委派出巡視員及派往各地負責工作的同志,必須有省委正式的介紹信方可接洽。”*《江蘇省委給各級黨部通告——黨員接關系一律要正式介紹信》(1928年12月18日),中央檔案館、江蘇省檔案館編印:《江蘇革命歷史文件匯集》甲3,1985年,第335頁。

在此基礎上,還需要經過組織討論、考查與訓練,失聯黨員才能逐步納入組織,恢復工作。早在1927年11月,湖南省委即強調:“至于流離失所的黨員,得審查其經過情形,經支部的決定,亦得予登記。”*《中共湖南省委組織局工作計劃》(1927年11月25日),《湖南革命歷史文件匯集》甲5,第372頁。1929年12月,湖北鄂東大陽區五縣聯席會議指出以往恢復組織關系存在的幾個問題:“脫離組織很久的同志,不經過工作上的訓練與考查,給以重要工作,使著黨的組織異常渙散”,因此要求“黨的流離分子或脫離組織較久的分子,應有三個忠實黨員擔保,才能編入組織,同時應經過相當時間的工作訓練和考查,才能使之參加黨的較重要的工作。”*《中共鄂東大陽區五縣聯席會議組織問題決議案》(1929年12月25日),《湖北革命歷史文件匯集》甲8,第223、228頁。可見,與最初來者不拒相比,中共組織在恢復黨員組織關系時逐步開始采取層層把關的漸進式舉措,將恢復組織關系與審查黨員結合起來。

五、結 論

隨著1925年中共的急劇擴張,黨的組織問題日漸突出。1927年大革命失敗后,中共黨組織受到巨大沖擊,造成各級組織聯系斷絕、黨員信息遺失、黨員失聯的渙散局面。在此形勢下,中共組織通過縱向與橫向組織聯系設法整理恢復各地組織,尋找失聯黨員。但由于環境、經費、人員等因素,成果有限。與此同時,失聯黨員通過自發找黨,逐漸回歸組織。在此過程中,中共的黨員網絡補充了組織內部恢復的不足,幫助黨員重新聚合,促進黨員組織關系的重建。然而,由于缺乏嚴格的組織審查程序,黨組織在恢復失聯黨員的同時,也暴露出成分

混雜的問題。因此,各地黨組織逐步加強規范黨員審查程序,在尋找黨員的同時加強對黨員的審查訓練。

每個政黨都會遇到逆境,但并非每個政黨都能重整恢復。中共在1927年后的白色恐怖下仍能繼續發展固然存在多重因素的作用,但其組織在逆境中的自我修復能力的確起到重要作用。這種組織韌性,除了黨組織體系的縱向橫向整理外,還體現在隱含在組織體系下的黨員網絡。這種網絡是革命與學緣、地緣等社會關系交織的產物,扎根于地方社會。在1927年國民黨“清黨”運動中,中共有形的組織體系受到很大破壞,但隱含的黨員網絡卻依然能幫助黨員重新聚集,回歸到組織體系中。與此同時,黨組織體系通過加強組織審查,排除黨員回流對組織產生的安全隱患。二者共同形成一個黨員回流模式。

可見,在探討中共革命實踐時,除了中共正式的組織體系外,潛在的黨員網絡也是值得關注的對象。二者的有機結合在一定程度上解釋了中共在歷次打擊下仍能保存、恢復、發展的原因。

(本文作者 天津師范大學歷史文化學院講師 天津 300387)

(責任編輯 王志剛)

Research on Reconstruction of Party member’s organizational relationship after the failure of the Great Revolution —— around the Yangtze River

Li Li

Every political party may encounter adversity, but not every of them will be able to restore. After 1927, the Communist Party of China under the white terror still continue to develop, although there were multiple factors affected, the self-repair capacity in the face of adversity did play an important role. This kind of organizational resilience, in addition to the vertical and horizontal arrangement of the party organization system, was also reflected in Party member’s network hidden implicitly in the organization system. This kind of network was the product of the combining relations of revolution and academic connection and regional relation which were rooted in the local society. In the Kuomintang’s “purge” movement of 1927, the visible organizational system of the Communist Party of China was greatly damaged,however, the implicit Party member’s network could still help Party members re-gather and return to the organization system. At the same time, Party organization system excluded the hidden danger to the organization from returned Party members by strengthening the organization censor. These two factors together formed a Party member’s returning mode.

D231;D262;K263

A

1003-3815(2016)-12-0041-12