蜂蜇

鮑爾吉·原野

我得了類風濕關節炎之后,去敖漢旗林家地鎮溫泉治療,當地人叫熱水湯。那年我17歲。人們最早發現這處溫泉是在冬天。冰天雪地,這地方冒出白色蒸汽。有風濕病的人奔著蒸汽來到這里,用石頭砌池子坐浴,當地人叫“坐湯”。

我每天下池泡我的類風濕,主治雙手雙腳紅腫,身上其他地方沒風濕也跟著泡。有錢人花一元在鑲白瓷磚的池子泡,水湛藍。沒錢人花五角在黑水泥的池子泡,水如烏雞湯。床錢另算。我下五角的池子,療養院里看得見病成奇形怪狀的患者,手腳強直、肌肉萎縮、行走艱難。所有人都希望據說含著氡氣的溫泉能治好他們的病。有人好了,有人沒好并死了。我看到的最慘的病人小劉頜關節強直,不能說話,也不能夠進食。他后來餓死了,只有16歲。小劉頜關節不能開合,說不出話,但能呵呵笑。我學小矮人行走,拼命逗他笑。他痛苦地說,別讓我笑了。他的頜關節連笑都笑不了,像長了銹的門折頁。

看到他們的慘狀,我十分恐懼。這或許就是我的未來——不能行走,進而不能翻身、不能笑。最后,雙臂抱著蜷起的雙腿,如關在甕里的人。這是許多重癥類風濕患者最后的樣子。

這時候,有人告訴我,治類風濕最好的方法是讓蜜蜂蜇關節,但一般人適應不了,太疼。

大凡小孩子都怕激將,那一句“一般人適應不了”讓我生發自殘的豪情。療養院建在山上,周圍有大片的野生苜蓿草還有椴樹,常見南方放蜂人的蜂箱。

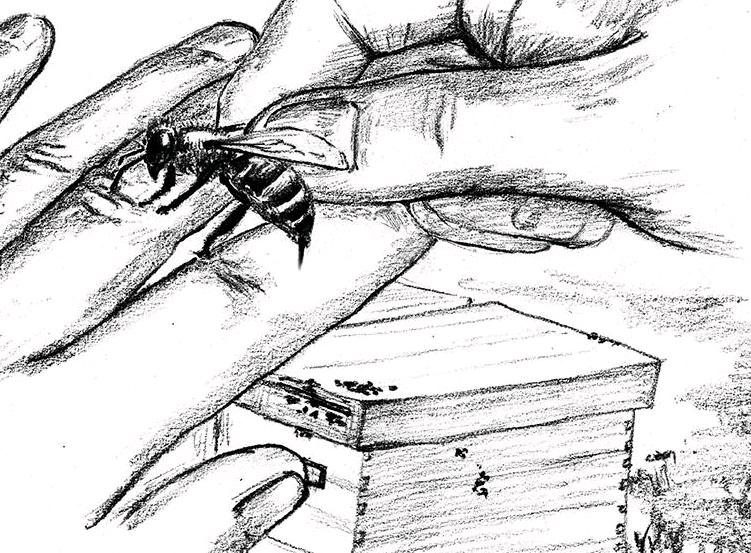

我來到苜蓿草地。蜜蜂在淡紫色的小花上忙碌,并不知我是來受刑的。一般人小時候都被蜜蜂蜇過一兩次,于無意之間。而我要自蜇,這多少需要有一些勇氣。我伸手想捏住蜜蜂們的薄翅,卻猶豫,想起病友們蹣跚的步履,毅然捉一只蜜蜂,把它弓起的肚子放在我紅腫的中指上。蜂針蜇進肉里,中指更腫了,回不了彎。我看著自己的中指迅速變成了一根胡蘿卜。疼是疼,說鉆心還不夠。疼勁過去后,我再捉一只蜜蜂,蜇在我左手拇指的第二關節上。這一針厲害,拇指腫得如紅薯,比剛才那針疼多了。我心想蜂針的毒素難道不一樣嗎?看來不一樣,剛蜇這針藥效是雙倍的。一般人被蜂蜇多在手指肚。這個部位沒有關節縫疼。我往回走,邊走邊看手。這只左手整個腫了起來,紅而亮,疼里含著一些麻。回到療養院,這只手攥不成拳頭了,端不起碗。我覺得不是我疼,是類風濕的毒素在疼。只不過我知道了它們是怎樣一種疼法而已,想到這兒,十分欣慰。

之后,我每天去野地里自蜇。有一回把蜜蜂惹急了,蜇在我前額上。蜜蜂在我前額蜇的那個針算白蜇了,頭骨硬,針沒蜇進去,也沒起包。慢慢地,我學會用左手提蜂,蜇右手五個指頭的關節。總之我的十指被蜇了一遍。

我的類風濕慢慢好了,出院后插隊當知識青年,干再重的農活都無妨礙。

蜂蜇對治療類風濕關節炎是否有效,我拿不準。這只是久病亂投醫措施之一種。我覺得我的風濕病好轉主要是嚇的。

人看到自己的同類被某種疾病折磨得慘不忍睹時會產生兩種效應。一種是被嚇得免疫力低下,憑命運擺布。另一種是激發了免疫力,把命運的船頭生生掰過來了,我可能屬于后一種。

(摘自《大眾日報》 圖/游飛揚)