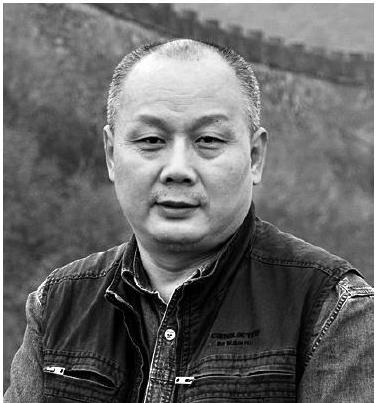

陳忠實傳(五)

邢小利

十七 “文革”后期的寫作:戴著鐐銬跳舞

陳忠實文學之路的第二個階段是“文革”后期,從1973年11月在《陜西文藝》第3期上頭條發表生平第一個短篇小說《接班以后》亮相文壇,至1976年在《人民文學》第3期小說欄目頭條發表短篇小說《無畏》,連續四年發表的四個短篇小說均在當時文壇和讀者中引起較大的反響。《接班以后》(《陜西文藝》1973年第3期)、《高家兄弟》(《陜西文藝》1974年第5期)、《公社書記》(《陜西文藝》1975年第4期)和《無畏》這四個短篇小說,單從短篇小說的結構、形象塑造和語言這些技術層面來看,都顯得較為成熟,可以看作是陳忠實在文學創作道路上躍為較為自覺時期的作品。

寫這幾個短篇小說時,陳忠實三十歲出頭,由民請教師身份轉為國家正式干部不久,不僅在人民公社的工作熱情積極,業余的文學創作也有一種期望不斷向前的激情。他在這一階段的小說寫作,其內容和人物塑造明顯受到了當時意識形態和文藝政策的影響。內容的一個重點就是農村的階級斗爭以及無產階級和資產階級兩條路線的斗爭,這樣的政治主題最后往往歸結于一個核心問題,這就是圍繞權力的斗爭。“文革”的實質是權力斗爭,是誰掌權、權為誰用以及怎么用的問題,這種時代的政治特點以及意識形態要求直接影響了當時的文藝創作。《接班以后》《高家兄弟》《公社書記》《無畏》作為當年引人關注的小說,其故事主線基本都是正反兩面的人物圍繞權力進行的斗爭情節。小說著力塑造普通人中的英雄人物形象,特別是青年英雄人物形象,這些人物一般富有大公無私的優秀品質,工作出色,特別是勇于斗爭,善于斗爭,很有一股闖勁。《無畏》寫公社年輕干部與縣上走資派做斗爭,這自然也是在當時思想氛圍影響下、文學潮流要求下按政治需要寫的跟風和聽命文學,帶有那個時代的鮮明印跡。

這幾個短篇小說,在“文革”后期那樣一種萬木蕭索的文化荒原上,顯得異常醒目,當時在社會上和讀者之間都引起了強烈的反響。從《接班以后》到《無畏》,陳忠實成為陜西省工農兵業余作者中的佼佼者,是最亮的一顆星。這個時期,陳忠實三十歲出頭,剛剛(1973年)被提拔為毛西人民公社革命委員會副主任,繼而(1975年)又被任命為毛西人民公社黨委副書記,是人生的一個新起點,也是一個輝煌期,從“落第”青年、鄉村民請教師變成了國家干部,也算青年得志。他精神煥發,意氣昂揚,一年寫一個短篇小說,皆緊扣時代的重要命題,發表后又都引起強烈反響。陳忠實的短篇小說處女作《接班以后》被西安電影制片廠投入三十萬元拍成電影,并請陳忠實為編劇,第二個短篇小說《高家兄弟》也擬拍為電影,并請陳忠實等改編為電影文學劇本,《接班以后》還由茹桂、王韶之改編,華山機械廠王三縣、《延安畫刊》記者繪圖,陜西人民出版社出版為連環畫,于1975年8月第1版第1次印刷,印數高達25萬冊,《高家兄弟》也由何忠社、王永祥改編,陜西省藝術學院美術系連環畫學習小組繪畫,陜西人民出版社出版為連環畫,于1976年6月第1版第1次印刷,由于未標印數,印數不詳,但也肯定不會少。

這個時期的文學寫作,不單是陳忠實,幾乎是所有的文學作者,都是戴著鐐銬跳舞。 陳忠實當然也不例處,他在當時一方面自覺地學習“三突出”寫作模式,在表達既定政治與思想規范的同時,另一方面也表現了一定的關于農村生活的觀察,但很少當然也難以表達屬于自己的生活感受。

《陜西文藝》1973年7月出刊的創刊號封底,有一個“稿約”,對來稿有如下要求:“內容革命、形式健康的短篇小說……要求:以深厚的無產階級感情,熱情歌頌偉大領袖毛主席,歌頌偉大、光榮、正確的中國共產黨,歌頌毛主席無產階級革命路線的偉大勝利,以路線斗爭為綱,反映我省以及全國人民,在黨和毛主席的英明領導下,半個世紀以來所進行的偉大革命斗爭,特別是無產階級專政下繼續革命的斗爭生活;以革命樣板戲為榜樣,努力塑造戰斗在各條戰線上的工農兵英雄形象。”

這個稿約對無論是文學作品還是音樂、美術作品,內容上都要求是歌頌。在歌頌中反映,反映“半個世紀以來所進行的偉大革命斗爭”,這是指歷史,“特別是無產階級專政下繼續革命的斗爭生活”這是指現實,無論是歷史,都是“斗爭生活”。寫人的話,則是要“塑造”“工農兵英雄形象”,一般人寫不得,寫了也不用。

2012年9月11日晚,我和作家雷電陪同陳忠實一起去北京,參加人民文學出版社和中國人民大學文學院聯合舉辦的《白鹿原》出版20周年紀念會。我們坐的是火車,軟臥,晚上睡不著,閑聊。話題不知怎么扯到了“文革”,也記不清說到了“文革”中的什么,陳忠實突然激動了,說:“那個時代就是那個樣子,當時誰都不覺得那是不正常。文革中人都瘋了,我也瘋了!”說到這里,他把頭猛地一擺并向后一仰,雙眼怒睜,顯出激烈狀。然后喃喃地說,“我現在也想不通,我當時怎么會寫出一篇與‘走資派’做斗爭的小說!我就沒有與‘走資派’做斗爭的生活么……”

十八 《信任》獲獎

1979年的春天似乎來得早一些。剛剛復蘇的中國文學界也像自然界一樣春潮涌動。

春節剛過不久,農歷還在正月里,公歷的2月21日至27日,中國作家協會西安分會第二次會員代表大會,在西安市和平門外的勝利飯店召開。這里離建國路的作協西安分會大院很近。這是“文化大革命”之后,作協西安分會恢復工作以來的第一次會員代表大會。出席這次代表大會的代表共有83人。陳忠實是本次會議的代表。在這次會上,王汶石、杜鵬程分別致開幕詞和閉幕詞,胡采做了題為《解放思想,總結經驗,更好地為四個現代化服務》的報告。中共陜西省委第一書記馬文瑞、書記李爾重接見全體代表,發表了講話。會議選舉出理事29名和王汶石、王丕祥、王繩武、杜鵬程、李若冰、胡采、張光、賀鴻鈞、黃悌、寇效信、傅庚生、韓起祥、魏鋼焰等13名常務理事。理事會選舉胡采為主席。王汶石、傅庚生、杜鵬程、李若冰為副主席,秘書長由李若冰兼任。作協西安分會恢復后,機構設置有辦公室、會務工作室(后改名為創作聯絡部)、專業作家創作組和1977年7月原在陜西省文藝創作研究室時即已恢復原刊名的《延河》文學月刊編輯部。《延河》組成了新的編委會,王丕祥任主編,賀鴻鈞、董得理、余念任副主編。專業駐會作家有王汶石、杜鵬程、李若冰、魏鋼焰、李小巴、毛锜、任士增。

會議最后一天,陳忠實的會議住房里來了一位客人,此人是《陜西日報》文藝部編輯呂震岳。

“你是陳忠實吧?”呂震岳問過之后自報家門,“我是呂震岳,陜報文藝部的。”

陳忠實急忙讓座倒水。呂震岳是老編輯,比陳忠實年長,頭發已顯得稀疏。頭一次見面,陳忠實手忙腳亂的禮儀中顯出了敬重。呂震岳坐下以后,沒有寒暄,直接表明來意,約陳忠實給陜報文藝版寫篇小說。

呂震岳說:“你以前的幾篇小說我看過,很不錯,有柳青味兒。”

陳忠實應諾下來。

呂震岳又叮囑說:“一版頂多只能裝下七千字,你不要超過這個數就行。”說罷就告辭了。

呂震岳的約稿,讓陳忠實心里暖暖的。三年過去了,但《無畏》的陰影還多少留在心里,沒有完全揮去。

1976年復刊(文化部的報告并獲中央批準的決定,則是“創辦”,意在明確“十七年”和“無產階級文化大革命”時期的區別)的《人民文學》是雙月刊,逢單月出版。《無畏》5月刊出,10月“四人幫”被粉碎,在翻天覆地的政治變化中,小說《無畏》的遭遇和評價也經歷了天翻地覆的變化,而陳忠實的心理,也經歷了巨大的沖擊。一方面是“四人幫”倒臺之后普遍歡欣鼓舞的政治氛圍和社會心理,一方面是因了《無畏》的寫作而產生的嚴重挫敗感,兩者在陳忠實內心形成劇烈的心理沖突。這個心理過程很長,直到1978年的冬天,陳忠實在對自己創作的反思中,仍然陷入深深的自責和羞愧。

1977年冬天,陳忠實被任命為毛西公社灞河河堤水利會戰工程的主管副總指揮,組織公社的人力在灞河修筑八華里的河堤,住在距河水不過五十米的河岸邊的工房里。這個工房是河岸邊土崖下的一座孤零零的瓦房,他和指揮部的同志就住這里,生著大火爐,睡著麥秸作墊的集體床鋪。大會戰是緊張而繁忙的。緊接著,1978年的春天到來了。積雪融化,寒冰解凍,春汛洶洶。在緊張的施工之余,陳忠實在麥秸鋪上先后讀到了兩篇短篇小說。第一篇是陜西業余作者、時為西安鐵路局寶雞東站裝卸工人的莫伸發表在1978年1月號《人民文學》上的《窗口》,第二篇是北京業余作者、時為北京一所中學教師的劉心武在1977年11月號《人民文學》小說欄頭條發表的《班主任》。莫伸比陳忠實年輕,劉心武與陳忠實同齡,兩人都是嶄露頭角的文學新人。這兩篇小說在當時影響都很大,陳忠實讀了,有三重心理感受:一是小說都很優美;二是不由得聯想到自己的寫作,更深地陷入羞愧之中;三是感到很振奮。特別是讀了《班主任》,他的感受更復雜,也想得更多。當他閱讀這篇萬把字的小說時,竟然發生心驚肉跳的感覺。“每一次心驚肉跳發生的時候,心里都涌出一句話,小說敢這樣寫了!”陳忠實作為一個業余作者,盡管遠離文學圈,卻早已深切地感知到文學的巨大風險。他是在麥草地鋪上躺著閱讀的,讀罷卻在麥草地鋪上躺不住了。他敏銳地感覺到:文學創作可以當作事業來干的時候終于到來了!在陳忠實看來,《班主任》猶如春天的第一只燕子,它的發表具有文學“解凍”的意味,它又是文學從極左文藝政策下解放出來的第一聲雄雞報曉,預示著一個新的時代開始了,而他的人生之路也應該重新調整。陳忠實后來稱這個閱讀為引起他“關鍵一步的轉折”的閱讀。

1978年,陳忠實36歲。他對自己的前途和未來進行了分析和謀劃,再三地審視自己判斷自己,還是決定離開基層行政部門,放棄仕途,轉入文化單位,去讀書去反省從而皈依文學,真正全身心地進入文學領域。6月,基本搞完灞河這個八華里長的河堤工程之后,陳忠實覺得給家鄉留了一份紀念物,7月就申請調動到西安市郊區文化館工作。

組織上經研究,安排他擔任西安市郊區文化館副館長。

10 月,陳忠實開始到文化館上班。這個時期的西安郊區是一個大郊區,1965年10月,西安市區劃調整,撤銷灞橋、雁塔、阿房、未央四個郊區的建制,合并為西安市郊區,駐地在西安南郊的小寨。郊區文化館駐地也在小寨,有兩處辦公用房,一處在小寨工人俱樂部的小樓里,那里住著大多數文化領導和干部,另一處是“文化大革命”前的老文化館所在地,全是平房,這時已經破落殘損,院子里荒草盡情瘋長。陳忠實圖清靜,選擇了平房。好點的平房也被人挑了,他便選了東南角一間無人居住的殘破屋子。收拾好安身之處,陳忠實很滿意,然后坐下來靜心讀書。

窗外是農民的菜地,生長著白菜,白菜地的畦梁上插長著綠頭蘿卜。圖書館里獲得解禁的小說,剛剛翻譯出版的外國小說,包括諾貝爾得獎作品,或借,或買,陳忠實一概抱來,從早讀到晚。再后來,他的興趣集中到莫泊桑和契訶夫身上。這一個時期,他的創作處于寫短篇小說階段,所以對短篇小說藝術非常重視。在讀了所能借到的這兩位短篇小說大師的作品之后,他又把注意力集中到莫泊桑身上。他在閱讀中比較了兩位作家的藝術特點,認為契訶夫是以人物結構小說,莫泊桑是以故事結構小說并塑造人物,前者難度較大,后者可能更適宜于他的寫作實際。這樣,他就在莫泊桑浩瀚的短篇小說里,選出十余篇結構形式不同的小說,反復琢磨,拆卸組裝,探求其中結構的奧秘。他這次閱讀歷時三個月,為其一生中最專注最集中的一次閱讀。這次閱讀,陳忠實提前做了時間上的精心規劃和安排,是他在認識到“創作可以當做一項事業來干”的時候,對自己進行的一次必要的藝術提高。

陳忠實從《班主任》發表后得到的熱烈的反響中,清晰地感知到了文學創作復歸藝術自身規律的趨勢。“文革”的極“左”政治和極“左”文藝政策,對社會對人的精神破壞性極大,早已天怨人怒;而“文革”前十七年中越來越趨于“左”的文藝指導教條,也需要一番認真的清理。他在這個時期冷靜地反思自己,清醒地認識到,從喜歡文學的少年時期到能發表習作的文學青年時期,他整個都浸泡在這十七年文學的影響之中,而十七年的文學及其經驗,很需要認真反思了。因此,他認為,自己關于文學關于創作的理解,也應該完成一個如政治思想界“撥亂反正”的過程。他覺得,這個反思和提高的過程,最為得力的措施莫過于閱讀。閱讀很明確,那就是讀外國作家作品。與世界性的文學大師和名著直接見面,感受真正的藝術,這樣才可能排除意識里潛存的非文學因素,假李逵只能靠真李逵來逼其消遁。他后來把這個過程稱之為“剝離”。

窗外的白菜日漸碩大,蘿卜日見粗壯,陳忠實的收獲也日漸豐盈。閱讀使他進入了真正的又是五彩繽紛的小說藝術世界,非文學的因素基本被廓清了,他正在逼近真正的文學殿堂。1979 年春節過后,陳忠實覺得自己羞愧的心理得以調整,信心也恢復了,洋溢著強烈的創作欲望。他在那間小房子里重新開始小說寫作。

就在這個時候,呂震岳向他約稿。陳忠實感激的同時,自然十分珍惜。他想盡力寫好一篇小說送上。此時他正在構思一篇小說,篇幅較大,原計劃寫好后給《人民文學》,便想寫完這個短篇之后,接著為《陜西日報》寫。不久,呂震岳來了一信,催問稿子。讀罷信,陳忠實改了主意,決定把即將動筆要寫的擬給《人民文學》的這個短篇給呂震岳。他按照七千字的篇幅,調整結構,錘煉語言,甚至一邊寫著一邊按頁計算字數,寫完正好七千字。這篇小說就是《信任》。

稿子寫成以后,陳忠實心里又有點不踏實, 擔心自己所寫的內容不合時宜,進而引起誤解。《信任》以后輩的恩怨矛盾以至毆斗為切入點,寫一位曾經挨整蒙冤的農村基層干部,在新時期復出以后,以博大的胸襟和真誠的態度對待過去整過他的“冤家仇人”,意在化解過往政治運動所帶來的人與人之間的怨恨情緒,團結一心向前看。這個小說的切點和主題,與當時的傷痕文學潮流形成反差,其時傷痕文學正勢如怒潮,洶涌澎湃,文學在控訴“四人幫”禍國殃民罪行的同時,重在展現歷次政治運動對人心靈帶來的嚴重傷害,而社會情緒亦與此一致,平反冤假錯案激起社會各階層強烈的反應,在農村,包括當年“四清”運動的歷史矛盾,在新時期又激起新的漣漪,矛盾復雜而尖銳。《信任》則是表現挨過整的農村基層干部重新掌權后卻既往不咎,冰釋前嫌,這與要清算歷史舊賬的控訴性時代情緒不大合拍。對這樣的內容和主題,陳忠實一時把握不準,于是拿著稿子去找老朋友張月賡,想讓他給把把脈。

張月賡住在《西安晚報》社兩層樓的簡易居室里,一大間屋子,臥室書房會客三用。陳忠實到的時候,部隊作家丁樹榮已經在座。陳忠實先說了自己的擔心,再拿出稿子,丁樹榮和張月賡先后讀后,肯定了這篇小說。陳忠實看他們表情認真,心里有了些自信。丁樹榮很熱情,說他和呂震岳很熟悉,正好還要去找呂震岳,愿意替陳忠實捎帶上稿子。陳忠實把稿子交給丁樹榮,第二天就在自行車后架上捆綁著被褥卷兒,車頭網帶里裝上洗漱用具,到西安北郊下鄉參加夏收勞動去了。

一周之后,《信任》在《陜西日報》文藝版刊出。時間是1979年6月3日。

《信任》發表后,陳忠實先是聽到周圍一些熟識的行政干部贊揚性的議論,還不敢完全相信,以為多是鼓勵。過了十來天,他從鄉下歸來,回到文化館,看到報上發表的《信任》,眼中不由得發熱。這是他第一次在《陜西日報》文藝副刊上發表作品。但他的眼熱并非因此,而是忽然間感慨習作的道路是如此艱難,自己這時多么需要得到鼓勵,借以恢復寫作的自信,而《信任》的發表無疑給了他以最真實也是最迫切需要的自信。同時,他也接到呂震岳一封信,說作品發表后引起強烈反響,已收到不少讀者來信,讓他到報社去看看那些讀者是怎么評說的。陳忠實很看重普通讀者的意見,他騎上自行車沿著雁塔路直奔東大街,到了《陜西日報》。呂震岳見了他很高興,拿出一摞讀者來信,高興而感慨地說:“看看,剛發表十來天,來了多少信說這個作品。”

陳忠實一封一封讀著來信,禁不住熱淚盈眶。他這時的激動,不完全是因了讀者對于小說的好評,更多的是他太需要讀者對他的“信任”了。《無畏》造成的不良影響,陳忠實一直期望以新的創作來挽回,挽回那些可能棄他而去的讀者,重新建立他和讀者真誠的信賴。陳忠實手中那一封封熱情洋溢的信,這時向他證明了,他最期望的信賴隨著《信任》不期而至。

不過,還有一封信,是另外一種態度和調子。這封信以不屑的口氣評說《信任》,更以不屑的口氣譏諷陳忠實,說陳忠實在“文化大革命”期間寫過一些跟風小說,現在卻倒過來寫什么《信任》,表示不以為然。讀了這封信,陳忠實心態平和,并沒有不快或惱火,他真心認為,這個人所說的基本上是客觀事實,這個人肯定讀過他過去寫的幾篇以階級斗爭為主調的短篇小說。咎由自取,自作自受,怪不得別人。從這封表示不屑甚至譏諷的來信中,陳忠實也認識到,對人生和文學,自己還應該作更進一步的反省。

由于王汶石等人的推薦,7月號的《人民文學》迅速轉載了《信任》。那時候,還沒有《小說月報》一類選刊,《人民文學》辟有轉載各地刊物優秀作品的專欄,每期大約轉載一兩篇。1980年春天到來時,《人民文學》的女編輯向前給陳忠實寫來一封信,告知《信任》已獲1979年度全國優秀短篇小說獎。這個評獎采用讀者投票的方法,計票結果一出來,前二十名得獎作品便被確定下來。全國優秀短篇小說獎作為新時期最早設立的全國性文學評獎之一(另一項是全國優秀中篇小說獎),這是第二屆評獎。1978年是第一屆,那一屆獲獎的陜西作者,一個是莫伸及其《窗口》,一個是賈平凹及其《滿月兒》,這一屆陜西作者是陳忠實一人。頒獎儀式很隆重。但陳忠實因為夫人突然生病沒有去成,他只是在報紙上看到了發獎的消息。

十九 大樹的風格

中國民間有一種說法:讀萬卷書不如行萬里路,行萬里路不如閱人無數,閱人無數不如高人指路。初學寫作的人,除了觀察、研究生活,認真讀書學習,勤于思考,多寫多練之外,還有一個非常重要的方面,那就是要開闊文化視野。開闊文化視野的一個重要辦法,就是一定要與文學高人交流。高人如果還是一方的名望,則對后生小子更有蔭庇之幸。名望高人,實為一方之大樹,對后生小子,一可蔭庇,不使太受風摧雨殘,二來樹立多項標高,風神獨具,是為后進之所學所向,三來高可參天,自擋風雨,能安寧一方。

陳忠實在其文學追求過程中,主要是自學,但也不乏高人指點和關懷。陳忠實少年時期喜歡上文學,對文學有一定的認識,得之于趙樹理和柳青,也得之于王汶石。王汶石是陳忠實自小崇拜的一個文學前輩,讀高中二年級時,他與“文學摸門小組”的兩個同學常志文、陳鑫玉合資訂了一本《人民文學》,讀到王汶石發表在該刊上的短篇小說《沙灘上》,激動不已,三人相約著到灞河水邊的沙灘上,圍坐下來,熱烈地討論起《沙灘上》。1973年2月,在陜西省出版局召開的“陜西省‘三史’、小說、連環畫業余作者創作座談會”上,他以“工農兵業余作者”身分見到了柳青、杜鵬程、王汶石等小說大家,極為興奮。不過,這個時候,陳忠實與王汶石,一個在臺下聽講,一個在臺上講課,受教是有的,交流還談不上。

1979年6月3日,陳忠實的短篇小說《信任》在《陜西日報》發表。6月中旬,他從西安北郊參加夏收勞動歸來,到《西安晚報》參加一個座談會,見到了杜鵬程。杜鵬程談到他的《信任》,喜形于色,多有贊揚。末了,杜鵬程對陳忠實說,《信任》王汶石也看了,認為很不錯。當天晚上,陳忠實回到西安南郊小寨的郊區文化館,看見自己門上貼著一張紙條,是《人民文學》編輯向前留的。向前是一位女編輯,與陳忠實同齡,1964年畢業于武漢大學中文系,慧眼識人,當年就是她從幾麻袋的自然來稿中發現了莫伸的《窗口》,當著鐵路裝卸工的莫伸就此憑著《窗口》為世人所知,走上文壇,莫伸因此對向前崇敬有加,感激不盡。陳忠實找到向前的住所看向前。向前說她見過王汶石,王汶石一見面就給她談《信任》,肯定的同時建議《人民文學》轉載。向前說她已經找到《信任》讀了,感覺確實不錯,她已經向編輯部打了長途電話,轉達了王汶石杜鵬程的意見。編輯部也找到了《陜西日報》,看過了《信任》,決定7月號轉載。陳忠實算了一下日子,此時已是6月中旬,7月號的《人民文學》怎么來得及轉載呢?見陳忠實疑惑,向前說,這很簡單,抽掉一篇已排好的稿子就成了。陳忠實騎著自行車返回小寨的路上,心里一直不能平靜,他被王汶石和杜鵬程前輩們對他的關心著實感動了。

1976年的《無畏》之后,陳忠實一直感到有一種無形的壓力,自覺尷尬而羞愧。《信任》是他沉寂三年后的又一次重要的亮相之作,能得到陜西文學兩棵大樹的肯定,陳忠實心里感到一些踏實的同時,更多的是感動。他感到了老一輩作家身上那種令人敬重的人格魅力。

《無畏》作為小說發表之后,引起了不小的反響,但隨著“四人幫”的覆滅和政治情勢的變化,《無畏》對陳忠實的影響,已經超越了文學范圍。陳忠實自己也開始了反思和反省,其深刻程度他自稱為“自虐式的”,時間長達兩年。直到1979年春天,他才從沮喪的情緒中舒緩過來,重新鋪開稿紙寫小說了。他一口氣寫了三篇小說,3月,寫成短篇小說《小河邊》,4月,寫成短篇小說《幸福》和《徐家園三老漢》,但一下都還沒有發表。5月應《陜西日報》編輯呂震岳之約而寫成的《信任》,交給《陜西日報》一個星期就發表了出來,對他無疑是一個巨大的鼓舞。在這樣的處境和心境之中,杜鵬程的鼓勵和支持,王汶石的肯定和推薦,陳忠實除了恢復文學創作的自信心之外,更重要的,是他在感到文學前輩人情溫暖的同時,意識到了與文學品質緊密相關的文學人格的重要性。陳忠實自己也認為他是“走了彎路的青年作者”,一個自學的文學青年,一個主要在農村基層工作的業余作者,確如在黑暗中摸索前行,個人的和時代的多種復雜因素匯集一時,“走了彎路”幾乎不可避免。世俗的嘲笑、冷眼甚至打擊可以料到甚至也不可避免,但大樹就不一樣了。大樹腳踩大地,頭頂蒼天,自然高瞻遠矚,胸懷博大。陳忠實由此而參悟到了作家的人格與境界的內在聯系,境界與思想高度的內在關系。陳忠實后來形成的關于作家人格精神與思想境界密切關聯的觀念,大約就肇端于此時的感受和思考。

陳忠實后來回憶說:“我更想到另外一層,他們早已是文學大樹,這樣關注一個走了彎路的青年作者,在他最需要支持和處于羞愧心境的時候,做出如此熱誠的舉動,足夠我去體味《風雪之夜》創造者的胸懷、修養和人格境界了;具有這樣的人格境界的人,才能釀制出《風雪之夜》這樣的蜜來。我要接受的顯然不單是《風雪之夜》書的藝術,而是創造者本人的人格魅力了。許多年以后,我經歷了更多的創作實踐,也多多少少經歷了新時期以來的文學進程,也許是增長了不少的年歲,愈來愈覺得作家自身精神境界和人格修養對于創作的關鍵性作用了。制約作家感受生活挖掘素材深層提煉的因素中之最關緊要的一條,便是人格精神;人格精神的錯位,往往會把良好的藝術天性矮化了,令人惋惜。”(陳忠實:《為了十九歲的崇拜——追憶尊師王汶石》,《陳忠實文集》陸,廣州出版社,2004年5月第1版,第137頁)

王汶石對陳忠實創作的關注和關心不限于一時一篇。陳忠實歷經數年、多次修改的中篇小說《初夏》在《當代》1984年第4期發表后,王汶石閱讀之后很快給陳忠實寫了一封長信,細致地評說這部小說的優長與缺憾。1990年,陳忠實和田長山合作的報告文學《渭北高原,關于一個人的記憶》在《陜西日報》刊出以后,王汶石又以寫信的方式給以評點。這一切,都如春風化雨,滋潤著陳忠實的心田,使他得以更穩健的姿態走自己的路。

二十 灞橋文化館的日子

1980年的春節剛剛過罷,西安市郊區分為雁塔、未央和灞橋三個區。陳忠實所在的郊區文化館亦隨之一分為三。陳忠實選擇了離家較近的灞橋區文化館。妻兒老小還在鄉下,依賴生產隊生活,他回到灞橋,關照家里方便。而且,家里的自留地還得他務弄。

新設立的灞橋區黨政辦公地在西安東郊紡織城,一時缺少辦公房舍,就把文化館暫且安排到距區政府機關約十里之外的灞橋古鎮上。灞橋古鎮有一家電影院,據說是1958年大躍進年代興建的文化娛樂設施,是以木材和紅瓦構建的放映大棚。放映棚后邊,有一排低矮的土坯墻平房,是電影工作人員宿舍兼辦公的地方。如今這里騰出一半,給文化館干部入住。門前掛出一塊白底黑字的招牌:灞橋區文化館。陳忠實是副館長,分到一間小屋,里邊配備了一張辦公桌,兩把椅子,一塊床板,宿辦合一。陳忠實給自己買了一只小火爐,用以燒水做飯。煤按統購物資,每月定量,到灞橋南邊的柳巷煤店去購買。陳忠實此時還兼著灞橋區文化局的副局長(西安市灞橋區黨委1980年4月5日任命),本來可以在區政府給文化局分配的稍好的辦公室辦公,但他選擇了和文化館干部攪和在一起。

陳忠實選擇到文化館,一是圖這里清靜,二是喜歡這個千年古鎮。此地乃古人折柳送別之地,能讓人生出諸多文化聯想。灞橋南頭又是他的高中母校,他于此曾讀書三年,平添了一縷溫情。重要的是,陳忠實覺得這個古鎮富有文學情調,合于自己的心性。

這個時期的陳忠實,生活習性、生活方式與當地的農民差不了多少,但內心深處,卻還是有一種不同于一般農民的文化情調的。農民的生活基本上是實用的,而陳忠實,一般的也講究實用,但對自然與生活,無疑多了一重審美的眼光。早春時節,灞河剛剛解凍,陳忠實喜歡到長堤上漫步,探看楊柳枝條上春色著未。

夏日傍晚,他喜歡把腳伸進水里,靜靜地看長河落日,看它如何由燦爛歸于淡漠。深秋時分,他徜徉于灞河灘里,眼看著雜草野花一日一日變得枯黃,也會有悲秋之感。隆冬時節,柳細河瘦,望遠處雪原茫茫,心緒亦隨之悠遠。而灞橋古鎮每逢集日,男女鄉民推車挑擔,拉牛牽羊,擁擠著,吆喝著,又是一番生動的生活景致。時代剛剛跨入20世紀80年代,古鎮周邊的鄉民有一種春回復蘇的氣象,他們紛紛聚集于集市,臉上有一種剛剛獲得喘息的輕松,腳下卻是奔向好日子的急迫。古鎮也呈現著先前未有的活力,牛馬市場,木材市場,小吃攤前,市聲嘈雜,人聲鼎沸,陳忠實時常徜徉于此,沉迷于此,內心激蕩著,思緒飛揚著。

傍一彎灞河,依一堤柳綠,古鎮灞橋近連城市,遠接鄉野,西望長安,東眺關外,鬧中有靜,僻而不陋,陳忠實覺得此地甚佳,非常切合他的生活習性和生存心理。

這一年的夏天,陳忠實落腳古鎮半年之后,一個酷暑三伏最難熬的日子,有一個小伙子走進電影院后院的平房,來找陳忠實。此人是《北京文學》的編輯劉恒。一見之下,陳忠實急忙讓座,遞茶。陳忠實知道,從西安城里到灞橋,來一趟不容易。兩者之間只有一條13路公交汽車,一小時一趟,人擁擠,路不平,行車很慢。一個來自北京的編輯,居然冒著酷熱造訪,陳忠實自是感動不已。劉恒喝著粗茶,說他來約稿,是《北京文學》小說組組長傅用霖讓他來的。陳忠實與傅用霖1976年相識于北京的《人民文學》創作培訓班。有了這層關系,陳忠實覺得與劉恒一下子親近了許多。

倆人聊了一會,中午飯時,陳忠實說去吃牛羊肉泡饃,劉恒說好。陳忠實把灞橋鎮上的吃店心里盤算了一下,電影院對面,有鎮上的供銷社開辦的一家國營食堂,雖有幾樣炒菜,但味道不怎么樣;然后就是面條了,有8分錢一碗的素面條和1毛5一碗的肉面條,鎮上有多家,但拿不出手,不能招待遠方客人;最有地方風味特點的飯食,在西安,那就應當數羊肉泡饃了。其時經濟政策剛剛松動,古鎮上先有了一副賣豆腐腦的挑擔,緊跟著就是這家牛羊肉泡饃館開張。這家僅有一間門面的泡饃館乍一開張,就引起爭議,而且這個爭議曠日持久。所議者乃是重大是非,關乎兩種制度和兩條道路的問題。爭議不斷,而牛羊肉泡饃館生意日隆,從早晨開門到天黑很久,食客盈門,排隊編號,店伙計粗著嗓門呼喊著號碼讓客人領飯的叫聲從早到晚響個不停。午飯時間,一間門面四五張桌子,無法容納洶涌而來的食客,門外的人行道上,食客便或站或蹲,黑壓壓一片。

陳忠實領著劉恒走出電影院的敞門,走到熙熙攘攘吃著喊著的一堆人跟前。陳忠實要了優質泡饃,倆人便蹲在街道邊的人行道上,掰饃,等叫,然后大熱天吃泡饃,大汗淋漓,后來干脆站起來吃,十分暢快。事隔26年,直到2006年11月,在中國作家協會第七次全國代表大會期間,陳忠實和劉恒在豪華的北京飯店過廳相遇,雙方剛握住手,劉恒便笑著說起這一頓午餐。正說著,圍過來幾位作家朋友,劉恒還向朋友們著意強調是站在街道邊上吃的。

陳忠實在灞橋區文化局任副局長,分管的是農村業余文化,主抓農村業余文化創作活動。從1981年開始,他連續辦了九期“文學創作講習班”,為灞橋區農村培養了一批業余創作人才。有一次,文化館要舉辦一期創作講習班,陳忠實到西北大學中文系當面去請蒙萬夫來講課。路上,陳忠實擔心“廟小難安大神”,沒想到給蒙萬夫一說,蒙萬夫滿口應承。陳忠實又抱歉地說,文化館沒有車,他也借不來車,到時候只好委屈蒙老師坐公共汽車去。蒙萬夫說:“你這人,作那個難干啥哩!你給我說清去灞橋該坐哪路車,在哪兒乘車、換車就行了,再就甭管了,保證誤不了講課。”陳忠實一一說了。到了講課的日子,陳忠實早晨起來還沒有來得及吃早點,蒙萬夫已經走進他的屋子。蒙萬夫進門輕松地說:“汽車方便得很嘛!路也不遠。”陳忠實知道,蒙老師是以輕松的話來解除他的窘迫,他心里很感激。

蒙萬夫的講演大獲成功。蒙萬夫不用講稿,不坐椅子,一直站著講,一口氣講了三個多小時。蒙萬夫從法國的巴爾扎克、雨果講到俄國的托爾斯泰,然后又講到中國的柳青,講到1980年中國文壇那些活躍的中青年作家及其作品,陜西的中青年作家及其作品,視野開闊,旁征博引,深入淺出,趣味盎然,藝術理論與創作分析緊密結合,非常適合業余作者的接受。灞橋地區的農村、工廠、學校等單位的五六十名文學愛好者聽了這個講演,感到很有收獲。有幾個學員還直后悔沒帶錄音機,說把這場講演錄下來再整理出來,就是一篇很好的關于創作的論文。

日子是散漫的,但陳忠實心中有明確的目標。在文化館,他的目標就是讀書和寫作。我們看一筆他在1981年的創作和與創作有關的流水賬:

1月,寫成短篇小說《土地詩篇》。刊《長安》1981年第6期。

1月18日,寫成短篇小說《短篇二題》。刊《延河》1982年第5期。

1月11日草,2月改,寫成短篇小說《鄉村》。刊《飛天》1981年第6期。

3月26日,寫成言論《短篇小說集<鄉村>后記》。

4月,寫成散文《 面對這樣一雙眼睛》。刊7月12日《西安晚報》。

9月,寫成言論《看<望鄉>后想到的》。刊《銀幕與觀眾》1981年第11期。

10月14日,寫成報告文學《崛起》。刊《延河》1982年第1期。

其他具體月日不詳但是在本年寫成的有:

特寫《可愛的鄉村》。刊 11月8日《陜西日報》。

短篇小說《正氣篇——<南村紀事 >之一》。刊《北京文學》1981年第10期。

短篇小說《征服——<南村紀事>之二》。刊《奔流》1982年第1期。

短篇小說《丁字路口——<南村紀事>之三》。刊《奔流》1982年第12期。

共計:短篇小說6篇,散文、特寫2篇,報告文學1篇,言論2篇。

另有往年寫的三篇短篇小說《尤代表軼事》《苦惱》《回首往事》于這一年分別刊于《延河》1981年第1期、《人民文學》1981年第1期、《長安》1981年第2期。

4月中旬,參加由“筆耕組”組織召開的農村題材創作座談會。老新聞工作者、評論家楊田農在發言中說:“究竟當前農村生活的主要矛盾是什么,‘左’的東西還是不是主要的東西?應該說,當前生活中的種種矛盾,還是來源于‘左’。陳忠實的作品,受到人們的重視,一個總的主題,就是批判農村中‘左’的錯誤思想。前幾年,他的作品揭露批判‘四人幫’的‘左’的路線的危害;這幾年則是清理‘左’的流毒,像最近發表的《第一刀》等就是這樣。廣大人民要求從中國國情出發建設社會主義,當然要清理這些‘左’的錯誤思想。”陳忠實在發言中說,這幾年在寫作中,他的最大苦惱就在于對農村生活中主要矛盾和矛盾的各個方面摸不準,看不透,常常陷入就事論事的境地。他認為,只有更深入地認識我們這個變革的時代,才能更深刻地表現我們這個時代的變革。

6月25日,中國作家協會西安分會在西安舉行茶話會,祝賀陜西三十多位作家的三十六篇(部)文學作品獲獎。陳忠實近年獲獎的作品是:短篇小說《信任》,原刊《陜西日報》1979年6月3日,獲中國作協1979年全國優秀短篇小說獎;短篇小說《立身篇》,原刊《甘肅文藝》1980年第6期,獲《甘肅文藝》1980年短篇小說獎;短篇小說《第一刀——馮家灘記事》,原刊《陜西日報》1980年11月2日,獲《陜西日報》1980年好稿獎一等獎。陳忠實在會上發表了獲獎感言《回顧與前瞻》。

夏天,在與青島隔海相望的黃島上,參加由《北京文學》小說組組長傅用霖組織的文學筆會。

1981年,陳忠實39歲,臨近不惑。他感覺生命已到了中年,自覺有一種緊迫感。他強烈地意識到,應該在文學上尋求一種突破了。