從村莊社會關聯到社區社會關聯:農民集中居住區公共性重建——基于社會關聯視角的分析

田 鵬

(河海大學 公共管理學院,南京 211199)

?

從村莊社會關聯到社區社會關聯:農民集中居住區公共性重建

——基于社會關聯視角的分析

田鵬

(河海大學 公共管理學院,南京211199)

農民集中居住區;社會關聯;公共性;路徑建構

首先,“脫身不脫根”的社會關聯生成機制使得農民集中居住區“經濟關聯”、“治理關聯”和“生活關聯”等維度均呈現出強村莊社會關聯樣態;其次,以“半嵌入”為基本特征的弱社區社會關聯主要表現為農民集中居住區社區治理關聯重建困境、社區組織關聯處于空白狀態以及農民集中居住后身份轉型、社區認同面臨結構性滯后等社會樣態。文章以“多村多社區”地域類型的平昌新城為個案,從突破傳統——現代、鄉村——都市二元敘事,建構“大傳統”、“小傳統”有機融合機制,消除阻礙城鄉一體化進程的人為壁壘和政策障礙等維度提出農民集中居住區公共性建構路徑。

一、問題的提出

自2006年社會主義新農村建設以來,作為城鄉統籌和一體化推進模式的農民集中居住在各地頻頻發生并成為學術界關注的焦點問題;同時,隨著新一屆政府提出的新型城鎮化戰略穩步推進,農民集中居住似乎已成為“就地城鎮化”、“就近城鎮化”的一種新型實現路徑和推進模式,而農民集中居住區則成為統籌推進農村基層社會服務資源整合和公共基礎設施共建共享的有效承載體,是“管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體”的實踐路徑。而作為一種“社會事實”的農民集中集中居住相關研究主要集中在下述維度:農民集中居住的推進模式[1]、農民集中居住行為的動力機制[2]、農民集中居住區的社會生活樣態[3]、社區治理[4]、農民集中居住后的文化適應[5]、農民集中居住的實踐困境及其對策[6]等相關議題。通過對上述研究的爬梳可以發現,相關學者已從農民集中居住行為的政策背景、生成機制、動力系統、實踐模式到農民集中居住區的文化適應、社區參與等維度進行了詳實的經驗研究和系統的理論闡述,進一步深化了關于農民集中居住現象的認識。但關于農民集中居住后形成的特殊地域社會類型——農民集中居住區的相關研究仍然處于薄弱狀態。首先,作為一種特定地域社會類型,農民集中居住區究竟呈現何種社會樣態,尤其當“引導農民適度集中居住”并未能有效緩解就業空間與永久居住空間相分離導致的“無主體化”、“空心化”、“過疏化”等“村落的終結”樣態之時,[7]回答實踐中的農民集中居住區社會樣態就具有一定的理論意義和實踐意義。其次,正因為缺少上述理論認知或研究視角——“何謂農民集中居住區”,目前學術界關于“農民集中居住區何為”的實踐拷問仍處于失語狀態,至少未能從社會學回答“農民集中居住區何以可能”這一現實問題,換言之,將傳統院落式居住的農民集中至某一特定地域空間居住并統一提供社區服務而形成的“多村一社區”、“多村多社區”社會樣態[8]是否能形成一種社會學意義上的“社區”(Community),即一種基于“認同感”(Identity)、“安全感”(Security)和“凝聚力”(Solidarity)而形成的“地域性生活共同體”?[9]此問題并未引起相關學者的足夠重視,也未得到政策實施部門的高度警惕。最后,作為農民集中居住現象的深化研究,無論是居住需求、政府角色定位抑或是基層管理模式、社區治理機制創新等議題,[10]都首先需要考察從本體論意義上考察“農民集中居住區何以可能”并對這一特殊地域社會類型進行理論闡釋。鑒于上述局限,通過對江蘇省鎮江市平昌新城的個案分析,文章以“村莊社會關聯—社區社會關聯”二分變項模式審視農民集中居住區公共性建構過程的內部張力并提出社區公共性建構路徑。

二、理論視角:社會關聯與公共性

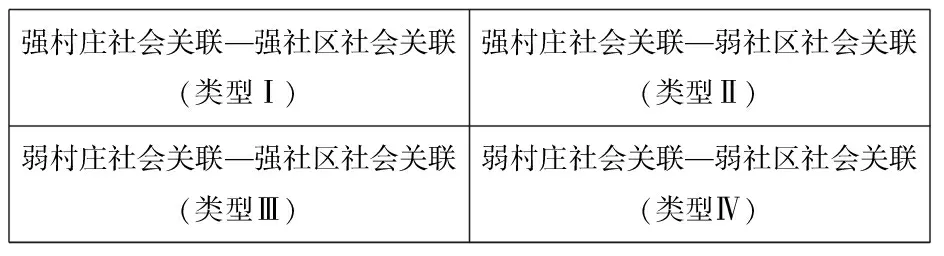

經典社會學家埃米爾·涂爾干(Emile Durkheim)在《社會分工論》中提出“社會關聯”概念。涂氏的社會關聯是指一種社會聯結樣態,表現為個人與個人、個人與社會之間的社會聯結紐帶,且在社會勞動分工日益加劇的工業社會中,“把我們同社會聯系起來的紐帶已經不再主要依賴于共同的信仰和感情了,相反,它們越來越成了社會勞動分工的結果,且勞動越加分化,個人越貼近社會……社會就能更加有效地采取一致行動。”[11]質言之,社會分工使得現代社會關聯紐帶和整合模式呈現一種有機團結(Organic Solidarity)樣態,即因社會分工產生的結構互嵌、功能耦合的、類似于動物有機體內部各器官間的社會聯結形式。而作為一種本土化嘗試,中國學者用涂氏的社會關聯概念考察中國村莊內部利益結構、權力關系、社會秩序等議題。如賀雪峰指出,“村莊關聯關注的是處于事件中的村民在應對事件時可以調用村莊內部關系的能力, 當一個村莊中不是一個村民而是相當一部分村民具備這種關系資源時,我們說這個村莊的社會關聯程度高;若一個村莊中的大部分村民都缺乏調用相互之間關系的能力,我們說這個村莊缺乏社會關聯或社會關聯程度很低……村莊社會關聯一詞特指村莊內部人與人之間具體關系的性質、程度和廣泛性,它是村民在村莊社會內部結成的具體關系的總稱。”[12]從社會資本和行動能力角度而言,賀氏意義上的村莊社會關聯本質上是一種基于特定社會關系——在村莊地域類型中主要是包括地緣關系、血緣關系這兩種傳統關聯類型,當然也包括權威關系、倫理關系、契約關系等其它傳統關聯類型——形成的社會資本,而這種社會資本有利于增強村莊共同體的行動能力。換言之,強村莊社會關聯產生強行動能力,弱村莊社會關聯則導致村民如同“一袋馬鈴薯”、村莊則一盤散沙,無法建構強行動能力。一言以蔽之,實踐中的社會關聯表現為一種資源動員能力和集體行動能力。因此,文章對“社區社會關聯”作如下界定:“社區社會關聯”是一種超越村莊地域范疇的新型關聯類型,是一種基于居民身份(認同)和社區歸屬感而建立起的一種現代契約型關聯。如果說社會關聯為資源動員和集體行動提供了一種理論可能,那么,公共性(Publicity)則為這種可行性能力提供實踐可能,換言之,單純社會關聯無法直接獲得資源動員能力和集體行動能力,而需要通過必要的運作機制形成公共性而產生可行性能力,正如馬克斯·韋伯(Max Weber)所言,“僅僅當感覺到共同的境況及其后果尚不能產生共同體化,也只有當他們在這種感覺的基礎上,讓他們的舉止在某種方式上互為取向,而且只有在環境表明一種感覺到的共同的屬性,才產生共同體。”[13]一方面從功能主義角度而言,公共性是“社會何以可能”的一種現代方式,且有助于走出失范困境實現社會秩序;同時,社區公共性是兼具“認同感”、“安全感”、“凝聚力”等基本特質的“地域性生活共同體”何以可能的核心運行機制。一言以蔽之,公共性是一種社會互動的產物,且現代意義上的公共性產生于“市民公共領域”,是政治制度的一個重要組織原則。[14]另一方面就社會關聯和公共性二者間關系而言,社會關聯是公共性的必要不充分條件,即強社會關聯并不必然產生強公共性,而強公共性則必然需要建立在強社會關聯基礎上。因此,文章基于“村莊社會關聯——社區社會關聯”二分變項模式將實踐中的農民集中居住區類型化為四種不同社會樣態。

表1 農民集中居住區的不同社會樣態

作為特定社會歷史階段的產物,實踐中的農民集中居住區往往表現為“多村一社區”、“多村多社區”社會樣態,即在村莊行政事務仍然各自為政的前提下由社區統一提供社會服務,且因短期內無法實現社區公共性重構而使農民集中居住區呈現出“未完成”(Unfinished)的實踐樣態,即“村莊社會關聯”和“社區社會關聯”共時性存在于某一地域社會類型的特殊樣態,表現為上述四種不同類型:強村莊社會關聯—強社區社會關聯、強村莊社會關聯—弱社區社會關聯、弱村莊社會關聯—強社區社會關聯和弱村莊社會關聯—弱社區社會關聯。囿于經驗資料及篇幅原因,文章僅以平昌新城為例闡述上表中的類型II,即“強村莊社會關聯—弱社區社會關聯”社會樣態并將該地域社會類型稱之為“準地域性生活共同體”。江蘇省鎮江市平昌新城是江蘇省率先試點“萬頃良田建設工程”的配套項目,新城位于鎮江新區五峰山路南段以東,丁姚公路以北,規劃總建筑面積330萬平方米,可容納10萬余人,是江蘇省內單體建筑規模最大的農民集中居住區。截止2016年3月,已建成500幢住宅,入住2.48萬戶,共計5.36萬人。平昌新城在管理模式上積極借鑒新加坡小區設計借鑒了周邊城市的先進建筑理念,引入新加坡鄰里中心模式,同時配套建設一個集菜市場、超市、購物、休閑、娛樂等功能于一體的鄰里中心,一個幼兒園、一個小學、一個功能完善的社區服務中心和一個占地3.3公頃的鄰里公園,供居民休閑娛樂。目前平昌新城由新茂苑社區、新樂苑社區、新怡苑社區、新潤苑社區以及新瑞苑社區組成,由平昌新城中心社區管委會統一管理。因此,平昌新城屬于典型的“多村多社區”農民集中居住模式。

三、強村莊社會關聯—弱社區社會關聯:一種“準地域性生活共同體”

(一)“脫身不脫根”:強村莊社會關聯的生成機制

所謂“脫身不脫根”是農民集中居住區強村莊社會關聯的生成機制。從農民個體而言,生活空間集聚并未使得農民身份徹底轉型,居住環境的社區化并不是真正意義上的“農民市民化”,即一種從認知、移情到行為的角色再造過程,[15]換言之,農民集中居住后仍然延續著部分鄉土性;從村集體角度而言,“脫身不脫根”的實踐樣態不僅表現為村治模式的延續和村干部角色轉型的滯后,而且還表現為國家——農民(村集體)關系延續及其制度性約束,換言之,從國家基層政權建設角度而言,農民集中居住區里的村民委員會仍然是基層治理的核心和主體。因此,文章將農民集中居住區強村莊社會關聯的生成機制概括為“脫身不脫根”,并從“經濟關聯”、“治理關聯”和“生活關聯”三個維度分別進行考察。

首先,“經濟關聯”。所謂經濟關聯是指農民集中居住后與村集體間的經濟關系再生產過程。即集體資產再分配使得農民集中居住后不但沒有削弱農民——村集體社會關聯,反而進一步增強了農民參與集體經濟事務的預期。換言之,農民集中居住后與村集體的社會關系并未徹底斷裂,尤其當農民集中居住后集體資產急劇增加之時。“以前村里還沒有多少錢呢,現在征地拆遷了,一下子多了那么多錢,我們怎么能不關心,雖然住到新社區了,但是村民一致要求嚴格管理拆遷補償款,定期公布集體資產使用情況,而且還要組建了財務監督小組。”有研究指出,以村級資產管理和村民社會福利分配為核心的集體產權制度改革過程中形成的經濟紐帶能形成一種內聚型村落共同體,經濟關系再生產是村民——集體社會關聯固化的重要因素。[16]從村民的敘述中可以發現,一方面,因征地拆遷產生的高額補償款使得集體資產在短期內急劇增加,同時,基于村籍和戶口的福利分配原則使得農民集中居住后仍然享有集體資產增值分紅的權利;另一方面,農民集中居住后不但沒有對村級事務表現出漠不關心,反而因經濟利益和權利意識崛起增強了參與村級事務治理——尤其是集體資產監督和經濟利益再分配的預期,從而進一步增強村民與村級體的社會關聯。因此,以集體資產和福利分紅為核心的經濟紐帶是村民和集體間社會關聯增強的首要維度。

其次,“治理關聯”。所謂治理關聯是指農民集中居住后村級治理模式的延續,尤其表現為村干部角色轉型滯后及其日常權威延續。“有事還得回村委,村干部仍然是我們的大管家,比如辦理養老保險、新農合、低保等等,還是要找村干部蓋章,有時候水電費、物業費都是村干部幫忙上門收繳,所以,農民進社區后村干部還是需要繼續發揮作用的。”有研究指出,農民集中居住區村治模式延續主要表現為一種嵌入式治理,包括主體嵌入與規則嵌入;同時,村治模式的嵌入式延續是農民集中居住區社會秩序得以可能的關鍵。[4]23從村民的敘述中可以發現,一方面“行政事務各自為政、社區服務統一提供”的“多村多社區”社會樣態和治理結構使得國家——農民關系在農民集中居住后得以延續,“有事還得回村委”,與村民日常生活直接相關的公共事務治理仍然需要通過村級組織和村干部得以可能,正如村民所言,“村干部仍然是我們的大管家……還是要找村干部蓋章”;另一方面,由于缺乏業主理念和物業意識,農民集中居住區中村干部通過交叉任職在社區物業管理中扮演者不可替代的作用,但同時這種“一肩挑”治理策略在部分緩解物業費收繳率低、水電費無法按時繳納等困境時,也進一步強化了社區基層公共事務治理中村民——村干部社會關系,從而固化了村民的村莊關聯并使得農民集中居住后社區關聯遲遲無法生成。因此,以村級行政事務和社區基層治理為核心的治理關聯進一步增強了農民集中居住后的村莊社會關聯。

最后,“生活關聯”。所謂生活關聯是指“大雜居、小聚居”居住格局使得農民集中居住后的社會互動仍然主要基于地緣關系、血緣關系等初級關系,而難以通過業緣關系、契約關系等次級關系拓展社會關系網絡。“交往最多的還是原來同一個村的人,按照村莊進行片區劃分的分房原則使得大部分村民都住在一個小區里,有的甚至就住在門對門,但是串門的機會也比以前少多了,不像住在農村的院子里。”如果說市場機制下的鄉村“過疏化”是由村民流動導致的“原子化”、“空心化”、“無主體化”、共同體價值式微、鄉土公共性危機等一系列村落終結樣態,[17]那么,社會空間集聚化和生活環境社區化的農民集中居住行為并未能徹底解決上述困境。一方面正如村民所言,“交往最多的還是原來同一個村的人”,“大雜居、小聚居”居住格局使得農民集中居住后社會關系網絡出現地緣化、血緣化內聚,從而導致社會互動和日常交往對象局限于本村村民;另一方面作為一種社會學意義上的“非預期性后果”(Unexpected Consequences),農民集中居住不但未能增加社會交往預期,反而因居住空間私密性增強降低了互動預期, “現在都是商品房了,串門就不那么方便了”。因此,以初級社會關系再生產和社會網絡內聚為核心特征的“生活關聯”是農民集中居住后村莊社會關聯強化的又一重要因素。

(二)“半嵌入”:弱社區社會關聯的實踐樣態

所謂“半嵌入”是指農民集中后因強村莊社會關聯而導致的一種特殊社會樣態。一方面從居民個體角度而言,無法“脫嵌”于村民——集體關聯構建居民——社區關聯,換言之,“經濟關聯”和“治理關聯”使得農民集中居住區治理組織面臨文本制度與實踐規則相互分離的困境;同時,缺乏業主意識和現代物業理念導致農民集中居住區業主委員會處于“缺場”狀態,村治模式延續進一步強化了“有事還得回村委”的“治理關聯”從而使得社區社會關聯遲遲無法建構;另一方面,社會空間的集約化、初級關系導向的“生活關聯”內聚化使得農民集中居住后身份轉型和社區認同面臨內在張力,從而導致社區歸屬感無法建構并最終表現出一種“半嵌入”的弱社區社會關聯樣態。

首先,社區治理組織名實分離導致居民——社區治理關聯面臨重建困境。2012年9月平昌新城新樂社區居民委員會成立,并按照現代社區治理規則制定了《新樂苑社區居民委員會工作職責》和《新樂苑社區居民委員會規章制度》,其中《工作職責》第四條規定:保障集體經濟組織和居民合法財產權和其他合法權利和權益;第七條規定:依法調解民間糾紛,協助維護本社區社會治安,向中心社區反映居民的意見、要求和建議。“我知道成立了新樂苑社區居委會,但是搬來兩年多了,連居委會干部都不認識,也沒去居委會辦過事,有事情還是回村委會,比如養老保險費和合作醫療費,還是要回村委會去繳納,實際上居委會就是個空架子。”有研究指出,中國城鄉體制變革的特殊性和滯后性,呈現出一系列轉型性的矛盾和失序,使“村改居”突出表現為文本制度與實踐規則相互分離、似城非城、有形無實、居民待遇不平等樣態,[18]新樂苑社區的改制經驗表明,城鄉二元體制運作慣性直接導致“村改居”的過渡性、二元性和不徹底性等實踐特征,不僅不利于居民——社區治理關聯的有效建構,且進一步強化了居民——村莊治理關聯,正如村民所言,“養老保險費和合作醫療費還是要回村委會去繳納,實際上居委會就是個空架子。”因此,社區治理組織文本制度與實踐規則的名實分離是弱社區社會關聯實踐樣態的首要維度。

其次,業主委員會的“缺場”導致居民——社區組織關聯處于空白狀態。“關于業主委員會我們管委會前期雖然也進行了大量宣傳,但效果仍不明顯,居民參與積極性不高,我認為在短時間內成立業委會,主要還是農民進社區后仍然缺乏物業理念和‘我是業主’的意識。”從村主任的敘述中可以發現,一方面由于意識轉型滯后使得社會空間社區化的農民集中區的都市性并未迅速崛起,尤其表現為農民集中居住后缺乏社區公共意識和現代物業理念,正如村主任所言,“農民進社區后仍然缺乏物業理念和‘我是業主’的意識”;另一方面,住房私有化對城市社區民主實踐機制和基層政治參與的實踐經歷——“有房階層”(Housing Class)的逐漸興起已成為現代都市社區治理的重要組成部分[19]——并未體現在農民集中居住區這一特殊地域社會類型中,“經濟關聯”、“治理關聯”、“生活關聯”等強村莊社會關聯實踐樣態使得農民集中居住后仍然面臨組織化困境,即作為個體的居民無法形成業主委員會并與社區居民委員會形成組織關聯。因此,業主委員會的“缺場”導致居民——社區組織關聯處于空白狀態是弱社區社會關聯實踐樣態另一重要維度。

最后,強村莊社會關聯產生的初級關系導向生活關聯及其內聚化特征使得農民集中居住后身份轉型、社區認同面臨結構性滯后,在強化村莊社會關聯的同時也進一步淡化了社區歸屬管并最終導致農民集中居住區呈現一種“半嵌入”的弱社區社會關聯樣態。“我基本上都在新瑞苑社區里活動,主要還是原來一個村的村民之間交往會比較多一點,基本不和其他社區的人交往,大家都是來自不同的鄉鎮,彼此都不熟悉,也沒有什么交集,自然就沒有交往的必要了。”作為社區整合的重要機制,社區意識是人際互動、社區嵌入、社區認同、社區參與、社區資本培育、社區信任、社區奉獻等多維因素綜合作用的產物,是構建現代化社區治理體系的實踐基礎和核心議題,也是實現“社區的社會如何可能”的重要路徑。[20]農民集中居住區內基于社會互動和日常交往的村莊社會聯呈現出地緣化、內聚化等特征,換言之,作為居民身份轉型和社區意識培養的重要機制,農民集中居住后的生活關聯難以突破血緣、地緣等初級關系導向從而增強社區認同、社區參與并培育社區資本培育、社區信任,最終形成居民認同和社區歸屬感。因此,農民集中居住區生活關聯地域化、內聚化使得農民身份轉型和社區認同面臨內在張力,從而導致社區歸屬感無法建構并最終表現出一種“半嵌入”的弱社區社會關聯樣態。

四、結論與討論

首先,“脫身不脫根”的社會關聯生成機制使得農民集中居住區“經濟關聯”、“治理關聯”和“生活關聯”等維度均呈現出強村莊社會關聯樣態。一方面,村籍導向的經濟關系再生產延續了村民——村莊社會關系,以集體資產和福利分紅為核心的經濟關聯是村民和集體間社會關聯增強的首要維度;同時,農民集中居住區村治模式的延續強化了村民——村莊的治理關聯,即以村級行政事務和社區基層治理為核心的治理關聯進一步增強了農民集中居住后的村莊社會關聯;另一方面,“大雜居、小聚居”居住格局使得農民集中居住后的社會互動仍然主要基于地緣關系、血緣關系等初級關系,而難以通過業緣關系、契約關系等次級關系拓展社會關系網絡,換言之,以初級社會關系再生產和社會網絡內聚為核心特征的生活關聯是農民集中居住后村莊社會關聯強化的另一重要機制。

其次,以“半嵌入”為基本特征的弱社區社會關聯主要表現為農民集中居住區社區治理關聯重建困境、社區組織關聯處于空白狀態以及農民集中居住后身份轉型、社區認同面臨結構性滯后等社會樣態。一方面,社區治理組織文本制度與實踐規則相互分離導致居民——社區治理關聯面臨重建困境,換言之,名實分離的社區治理組織無法重建農民集中居住區治理關聯;同時,缺乏現代社區意識和物業理念使得農民集中居住區業主委員會“缺場”從而導致居民——社區組織關聯處于空白狀態;另一方面,強村莊社會關聯產生的內聚化、地緣化社會關聯使得農民集中居住區呈現出強村莊社會關聯特征,從而導致農民身份轉型、社區認同面臨結構性滯后,并最終導致農民集中居住區呈現一種“半嵌入”的弱社區社會關聯樣態。

最后,文章將“強村社會關聯——弱社區社會關聯”社會樣態的地域類型稱之為“準地域性生活共同體”。所謂“準地域性生活共同體”是指相對于“地域性生活共同體”而言的一種“未完成”的地域社會樣態,換言之,實踐中的“多村多社區”農民集中居住區呈現一種“身體在場、關系缺場”的基本特征。一方面,社會空間集聚化、居住環境社區化使得村莊及村民發生一種社會性“脫域”(Dis-embedded),即社會關系從彼此互動的地域性關聯中脫離出來;[21]另一方面,由于城鄉二元制度的運作慣性、農民市民化身份轉型的滯后性等一系列結構性制約和制度性困境,導致這種地域性關聯從村莊“脫域”后并未實現農民集中居住區的“嵌入”,從而使得農民集中居住區后呈現“強村社會關聯——弱社區社會關聯”的特殊樣態。一言以蔽之,作為一種“準地域性生活共同體”的農民集中居住區面臨“身體在場、關系缺場”的實踐困境。因此,如何突破“強村社會關聯——弱社區社會關聯”建構一種“弱村社會關聯——強社區社會關聯”社會樣態,從而使得“脫域”后的村莊及農民實現社區層面地域性、關系性的共時性“嵌入”——身體與關系同時在場——就成為“準地域性生活共同體”能否轉型為“地域性生活共同體”的關鍵,而如何重建社區公共性就成為該轉型過程的核心。文章提出如下建構路徑:第一,突破傳統——現代、鄉村——都市、共同體——社會等傳統二元敘事和單向思維,重新審視實踐中的社區發展和公共性建構之復雜性、多樣性等基本特征;第二,作為認同、安全、團結等多元功能的“地域性生活共同體”,農民集中居住區公共性重建必須構建本土規則、“地方性知識”等“小傳統”視角與公共資源、共同價值觀等“大傳統”視角的有機融合機制,實現經濟資源、文化資源和社會資源的系統整合和協調發展;第三,加快城鄉二元體制改革步伐,尤其是消除阻礙鄉村——都市一體化進程的人為壁壘和政策障礙,為實現農民集中居住區鄉土嬗變與都市性崛起提供制度空間,最終突破村莊社會關聯與社區社會關聯的結構性張力實現“準地域性生活共同體”向“地域性生活共同體”轉型。

[1]韓俊,秦中春,等.引導農民集中居住的探索與政策思考[J].中國土地,2007,(3):35-37.

[2]阮榮平.農村集中居住:發生機制、發展階段及拆遷補償——基于新橋鎮的案例研究[J].中國人口·資源與環境,2012,(2):112—117.

[3]鄭風田,傅晉華.農民集中居住:現狀、問題與對策[J].農業經濟問題,2007,(7):4-7.

[4]田鵬,陳紹軍.論“村改居”后村委會的功能嬗變[J].湖北社會科學,2015,(7):23-28.

[5]葉繼紅.農民集中居住與移民文化適應——基于江蘇農民集中居住區的調查[M].北京:社會科學文獻出版社,2013:23-30.

[6]魏程琳,史源淵.農民集中居住的實踐類型、困境與對策——基于江蘇P縣的實證分析[J].華中農業大學學報(社會科學版),2015,(1):88—95.

[7]耿明齋.城鎮化引領“三化”協調發展——理論思考與實踐探索[M].北京:社會科學文獻出版社,2012:38-39.

[8]任強,毛丹:中國農村社區建設中的五種實踐邏輯——基于對浙江省的政策與實踐觀察[J].山東社會科學,2015,(9):63-71.

[9]黃平,王曉毅.公共性的重建:社區建設的實踐與思考(上)[M].北京:社會科學文獻出版社,2011:2-3.

[10]楊亞楠,陳利根,等.新型城鎮化過程中農民集中居住研究進展[J].人文地理,2015,(2):83-88.

[11]埃米爾·涂爾干.社會分工論[M].渠東譯.北京:生活·讀書·新知 三聯書店,2000:24-25.

[12]賀雪峰.鄉村治理的社會基礎——轉型鄉村社會性質研究[M].北京:中國社會科學出版社,2003:1-27.

[13]馬克斯·韋伯.經濟與社會(上卷)[M].林榮遠譯.北京:商務印書館,1997:72.

[14]哈貝馬斯.公共領域的結構轉型[M].曹衛東 譯.上海:學林出版社,1999:4.

[15]文軍,沈東.認知、移情與行為:新市民群體角色再造的內在機理——基于大都市郊區農民市民化的調查分析[J].人文雜志,2015,(1):111-119.

[16]周大鳴.中國鄉村都市化再研究:珠江三角洲的透視[M].北京:社會科學文獻出版社,2015:8.

[17]田毅鵬.村落過疏化與鄉土共性的重建[J].社會科學戰線,2014,(6):8-14.

[18]馬光川,林聚任.分割與整合:“村改居”的制度困境及未來[J].山東社會科學,2015,(9):79-83.

[19]郭于華,沈原,陳鵬.居住的政治:當代都市的業主維權和社區建設[M].桂林:廣西師范大學出版社,2014:6—12.

[20]閔學勤.社區的社會如何可能——基于中國五城市社區的再研究[J].江蘇社會科學,2014,(6):14-23.

[21]安東尼·吉登斯.現代性的后果,田禾 譯[M].南京:譯林出版社,2011:18.

(責任編輯:周建瑜)

2016-08-02

2015年國家社會科學基金項目“新型城鎮化社區變遷及秩序重建研究”(15BRK008)階段性成果。

田鵬(1986-),男,漢族,江蘇鎮江人,河海大學公共管理學院博士研究生,從事城鄉社會學研究。

C912.82

A

1008-5955(2016)03-0068-06