從土司朝貢論明代播州土司社會發展

余仙橋

( 銅仁學院 科研處,貴州 銅仁 554300 )

從土司朝貢論明代播州土司社會發展

余仙橋

( 銅仁學院 科研處,貴州 銅仁 554300 )

播州楊氏土司積極向中央政府朝貢效忠,與中央王朝保持著密切的關系,適時掌握王朝的政策,在中央王朝的扶持下,播州地區經濟社會發展迎來穩定的政治環境。播州土司朝貢影響深遠,從客觀上促進了土司地區農業、畜牧業、工礦業的發展,促進了土司地區與中央王朝的文化交流,推動了漢文化在播州地區的傳播。

朝貢;播州土司;社會發展

中央王朝對古代少數民族地區的治理,其中一種方式就是規定土司朝貢,一方面是聯絡感情,了解各地土司的動向,考察土司對當地的治理情況,同時土司的進貢物品也滿足了中央王朝的物質需求。土司通過朝貢,表達對中央王朝的臣服,保持與中原地區的交流,使自身的合法統治地位得到中央政權的認可,客觀上避免了地方社會對權力的爭奪,維護了土司地區社會的穩定。播州土司朝貢的影響深遠,主要表現在加強了中央王朝對播州土司的有效管控,促進了播州地區經濟和文化的發展。

一、播州土司朝貢頻繁,確保了土司的世襲特權,強化了中央王朝的管控

“土司在宋以前稱‘大姓’,元朝將歷代統治者的羈縻政策下實施的土官、土吏制度發展成土司制度,元、明、清三代方稱土司。”[1]明初朱元璋為了鞏固統治,對今貴州境內的土司進行歸并和改置,如將黔東地區的田氏土司劃分為思州宣慰司和思南宣慰司兩大土司,將水西與水東土司合二為一,安氏、宋氏二土司同駐宣慰司城,由安氏掌印,遇事共同商量,使之互相牽制,目的是削弱其勢力,以此加強對貴州宣慰司的有效控制,達到穩定貴州局勢的目的。同時,又不斷地規范并完善土司制度,通過設置衛所牽制土司,設置司學教化土司子弟,嚴格承襲防止權力私相授受等種種措施限制土司特權,以達到教化土司、鞏固統治的目的。“平播之役”前,都勻安撫司在洪武年間被廢除,永樂年間思南、思州兩宣慰司被革除。這些都是前車之鑒。播州楊氏土司正是意識到了中央王朝的這一戰略舉措,誠惶誠恐千方百計歸順中央王朝,不僅朝貢次數頻繁,而且貢品種類繁多,同時還積極發展播州地區的文化經濟,以此鞏固自己的統治職位。

明代播州土司朝貢活動非常頻繁,為西南土司中次數最多者,有學者還專門根據《明實錄》的記載統計出了播州歷代土司朝貢的次數:“共計137次,楊鏗19次、楊升35次、楊欽1次、楊炯5次、楊綱6次、楊輝12次、楊愛15次、楊斌13次、楊相10次、楊烈11次、楊應龍10次。”[2]對于少數民族地區的首領來說,不遠千里,能夠如此勤于向中央王朝靠攏,不能不令王朝統治者感動,因此沒有理由不承認播州土司的合法地位。不僅如此,播州土司每次朝貢還帶去了豐厚的禮物,為中央王朝輸送了大量的戰馬、方物,其中不乏名貴稀有之物。除了嚴格遵守明王朝規定的朝貢外,播州土司還非常善于把握時機,但凡中央王朝有重大儀式,如誕生禮、壽禮、立皇太子等,都是播州土司朝貢的事由。播州土司朝貢類型包括慶賀性朝貢和事務性朝貢,其中事務性朝貢就涉及到土司的承襲。中央王朝規定土司承襲必須赴京,《明史·土司傳一》記載:“嘗考洪武初,西南夷來歸者,即用原官授之。其土官銜號曰宣慰司,曰宣撫司,曰招討司,曰安撫司,曰長官司。以勞績之多寡,分尊卑之等差,而府州縣之名亦往往有之。襲替必奉朝命,雖在萬里外,皆赴闕受職。”[3]220對于承襲的順序也有規定,中央王朝規定土司世襲順序為“先子弟后族屬,如無弟叔侄者,則其妻女繼承,若無則由婿甥替襲,從其俗。”[4]173這些規定體現了明王朝對土司承襲的規范管理,從另一方面看,也有利于土司內部權力的平衡,避免相互之間的征伐,進而有利于播州地區的內部和諧穩定。因此,播州土司承襲而朝貢,體現了王朝的權威,同時也利于楊氏家族內部的有序發展,雖然在某些時期存在著嫡庶之爭奪,但在中央王朝的直接控制下,并沒有發展到如思州田氏土司那么嚴重的后果,這也是楊氏家族能夠稱雄西南地區幾百年的原因之一。

二、明代播州土司積極朝貢,保持與中央王朝的密切關系,促進了播州地區經濟發展

明代播州地區經濟有了進一步發展,這主要得益于播州土司積極向中央政府朝貢效忠,與中央王朝保持著密切的關系。在中央王朝的扶持之下,播州地區經濟發展迎來了穩定的政治環境。對于播州土司來講,只有經濟更好地發展,才能給中央王朝帶來更大的貢獻,輸出更多的資源,向王朝效忠。從中央王朝的角度,邊疆地區的和諧穩定,就是對其統治的有利保障,只有經濟發展,臣民的生產生活需求得到滿足,百姓安居樂業,才能實現地區的穩定。因此,在一定程度上中央王朝給予了播州土司一些支持,諸如稅收優惠,技術支持,交通改善等措施,打破了自然環境給播州造成的發展阻礙,促進播州地區社會的發展。

(一)農業生產的發展

土地的開墾,提高了農業產量。播州土司在與中央王朝的朝貢往來中,關系更加親密,政治上的壁壘也大大降低,這就為漢族人口向播州地區的移入創造了條件,在中央王朝與土司的協作開發下,交通條件也有所改觀。由于交通條件的改善與漢族人口的移入,明代播州地區農業生產有了明顯的發展。漢族地區先進的農業生產技術在播州地區廣為傳播,逐漸改進了播州地區原始農耕方式,農業生產面貌發生了顯著變化。隨著人口的增長,勞動力的增加,更多的土地被開墾出來,據史料統計:“有明一代,播州開墾的土地最多,相當于貴州布政司及貴州都司軍民田土總數,以遵義縣的266037畝最高。”[5]97農田水利工程的興建,為農業生產的進一步發展創造了有利條件。楊氏土司為了獲取中央王朝的扶持,凸顯政績,帶領轄地土民,鑿山開石,興修了許多農田水利工程,如:大水田堰(現為播雅天池)系楊氏帶領仡佬族先民所建,鎖水成湖,灌溉太平莊大水田壩子上的6000多畝良田,這一帶成為了林茂糧豐的膏腴之地。政績突出是楊氏土司得到中央王朝豐厚獎賞的重要原因。

貢品輸出,刺激了經濟作物的種植與發展。楊氏土司為了表達對中央王朝的忠誠,同時也彰顯其對播州地區的治理有方,大量進貢方物,如茶葉和大木,客觀上刺激了生產的發展。在“貢大木”與木材外運的刺激下,人工造林發展起來,茶葉及經濟林經營興盛起來,據何喬新《勘處播州事情疏》載,楊輝所擁有的茶園就多達“二十六處。”[6]據《茶經》記載:“茶,思、播、費、夷諸州,往往有之,其味極佳。”[7]505明代初期,明朝還在播州設立茶倉,“洪武三十一年(1398)五月,置成都、重慶、寶寧三府及播州宣慰司茶倉四所。”[8]113還引進和推廣了蠶桑,培植了白蠟。明代李實所著《蜀語》記載了白蠟的培植過程:“白蠟蟲生冬青樹枝上,殼大如圓眼半核,谷雨節摘下,殼內細蟲如蟻。至立夏節,生足,能行,用桐葉包系冬青樹枝上,其殼底蟲能作白蠟,走向葉背上住;其殼口蟲仍為蟲種,走向葉面上住,如入定狀。七月后,葉背上者脫皮,走聚住枝上,身生白衣,漸厚,即白蠟也。至處暑節,采下,煎為蠟。葉面上者蛻皮走,散住枝上,漸漸長大。初如蟻,如虱;漸如粟,如米;至冬,如豌豆,如大豆。至明年谷雨,所謂大如圓眼半核者,殼上有蜜一點,至谷雨,蜜干,可摘,此即蟲種也。”[7]504播州地區不僅產白蠟,而且還多次進貢到皇宮,《元和郡縣志》記載:“播州元和貢蠟二十斤;溱州元和貢蠟四十斤:珍州開元貢蠟。”[7]504

(二)畜牧業的發展

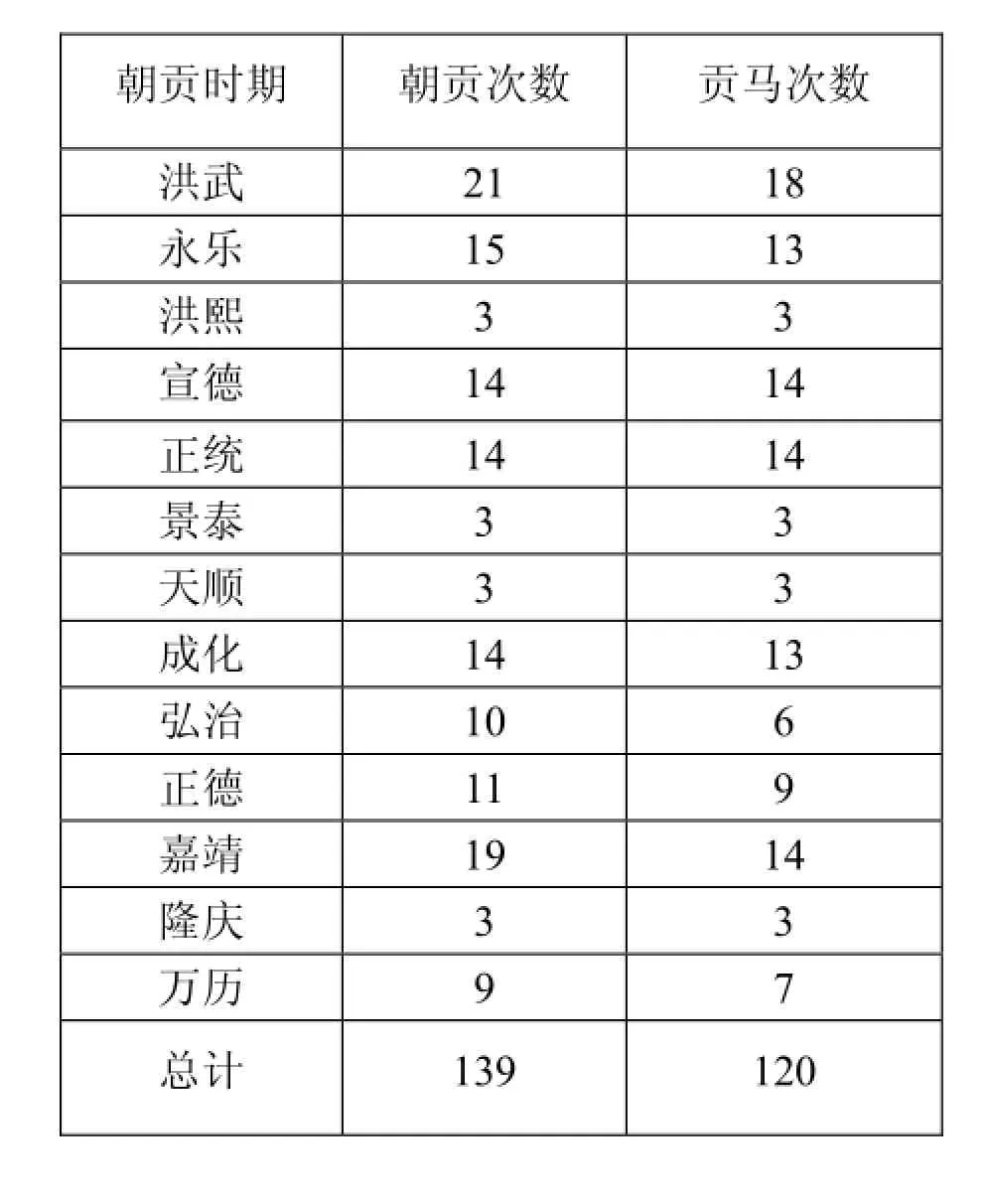

播州土司進貢物品中,馬的數量最多,而貢馬的需求大大促進了播州地區畜牧業的發展。播州地區養馬歷史悠久,元代曾向中央王朝一次進貢上千匹。到了明代,由于戰爭的需要,衛所的建立和驛站的繁榮,用馬量也是急劇增加。播州土司重視養馬,一方面為供軍事征調之用,另一方面也為滿足貢馬所需。明代播州土司貢馬或單獨進貢,或與方物同貢,或與金銀器皿同貢。根據《明實錄》所載統計(見明代播州土司貢馬次數統計表),明代播州土司朝貢次數總計139次,其中貢馬就高達120次,僅洪武年間貢馬就有18次(見表1)。

表1 明代播州土司貢馬次數統計表

播州土司向中央王朝貢馬,不僅次數頻繁,而且數量甚多,雖然史官并沒有完整記錄每一次貢馬的數量,但從為數不多的幾次記錄中可見一斑,如《明實錄》中明確記載播州土司貢馬數量的幾次:楊鏗洪武二十年(1387)進獻10匹,楊升永樂四年(1406)進獻 40匹和永樂十五年(1417)進貢 30匹,楊應龍萬歷十三年(1586)派人進貢30匹。播州土司出手闊綽,令其他土司望塵莫及,充分反映了播州土司當時的養馬業發展迅速。

除此之外,農業的迅速發展也帶動了其他養殖業的發展。播州地區沒有專門的牧區,畜牧業多為農家副業,還飼養牛、豬、羊、魚等。播州地區養羊,但主要以山羊為主,“春夏之交,青草豐茂,毛澤而肥。食其肉,可以勝身,飲其酪,可以養性,真俊味也。”[5]113養豬是農家飼養的主要家畜,過年殺豬成為一種習俗,明代播州土司的莊園中,就有“11處養豬場之多”[5]114。隨著塘堰的修筑,池塘養魚也有所發展,成化年間土司楊輝有“魚潭十三處”[5]114,將“地名落蒙水、老母潭等處占作魚潭,撈取魚鮮,禁人不許放水灌溉。”[5]114

(三)工礦業的發展

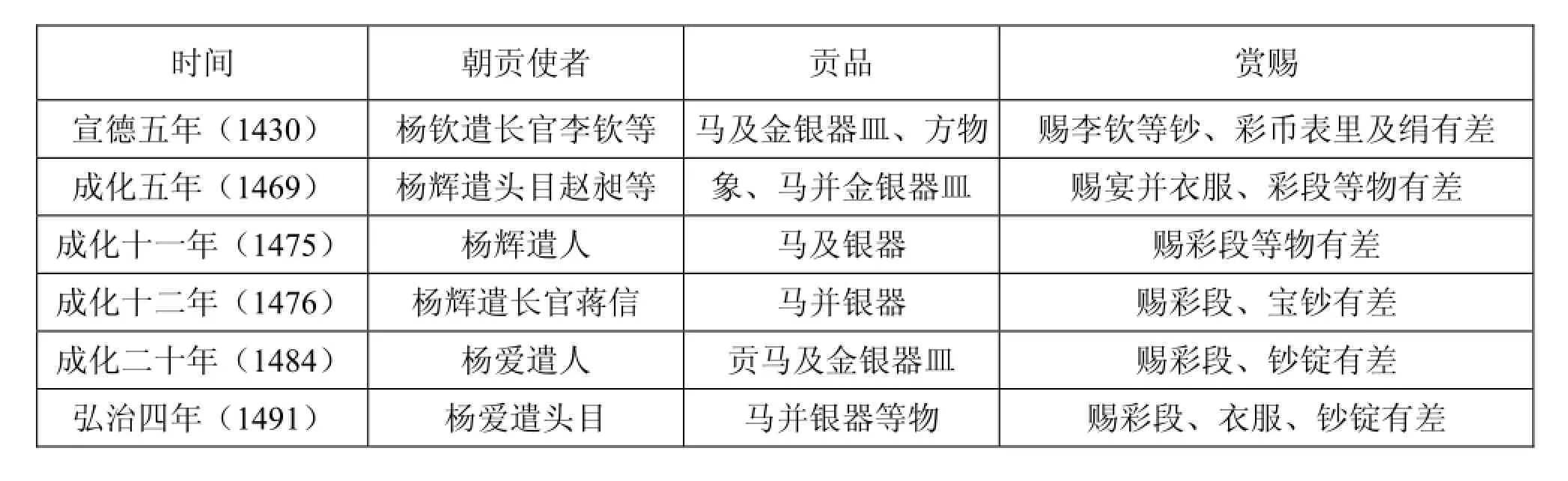

朝貢的經濟意義,還體現在對播州地區工礦業的促進。播州地區礦產資源豐富,然而在明代以前,多是零星開采,而且礦種不多,常見的如陶土、粘土、石灰石,重要的有汞、鉛鋅、鐵、金、銀。到了明代,由于土司與中央王朝的密切關系,加強了播州地區與全國的經濟聯系,對礦產的需求增加,政府對坑治頗為重視,加上找礦、開礦、加工技術的提高以及交通條件的改善,礦業有了進一步發展。正德年間,川、湖游民紛至沓來,涌入婺川一帶山間,開采汞礦,“居人指為生計,歲解水銀一百六十斤入貢,而民間貿易往往用之,比于錢鈔焉。”[5]157播州地區還產鉛鋅礦,在明代,因取云南的銅、貴州的鉛以供鼓鑄銅錢,于是鉛的開采勃然而興,何喬新《勘處播州事宜疏》:“有逃民于真州長官司管下了蠻坎等處偷挖鉛礦,還有人在播州收買黑鉛,一次竟達五千擔。”[5]159鐵的開采也在明代有所發展,播州楊氏土司擅開尚瓷寨等處鐵治多達“24處”[5]160。播州楊氏土司在明代還開采銀礦,史書記載“楊愛擅開銀場,遞年煎銀萬千余兩。”[5]161再據《明實錄》記載,明代播州楊氏土司貢金銀器皿多達6次。具體情況見下頁表2。

從表 2可知,播州楊氏土司在宣德、成化、弘治年間進貢金銀器皿,其中楊輝進貢的次數最多,一般都是與馬和方物一同進貢給中央王朝。播州土司進貢金銀器皿從側面反映了明代播州地區的礦業發展狀況及手工業水平和鑄造業繁榮發展。

三、播州土司頻繁朝貢促進了與中央王朝的文化交流,推動了漢文化在播州地區的傳播

表2 明代播州土司進貢金銀器皿情況一覽表

播州土司的朝貢,具有重要的政治和經濟意義,在加強播州同內地、少數民族與漢族之間交流的同時,促進了播州土司與中央王朝的文化交流。對于播州土司而言,學習儒家文化體現了對中央王朝的認同,在思想和行動上與中央王朝保持一致,最終鞏固自己在播州地區的基業。對于明王朝來講,非常重視播州地區在鞏固西南邊疆中所具有的特殊地位,推動播州地區文化的發展,是明王朝統治策略的重要體現。

(一)學習漢文化

明王朝為維護其統治地位,提倡各地土司學習漢文化,早在明太祖朱元璋時期就“詔諸土司皆立儒學”[9]35。播州土司積極響應,楊鏗于洪武十三年(1380)建立播州長官司學。永樂年間,楊升提出“請開學校薦士典教,州民益習詩書禮義。”[7]583其“修學校、延明師、育人才,而致文風日盛于前,此其祟儒術也甚至。”[7]965永樂四年(1406),播州長官司學升為宣慰使司學。

土司的子弟更是作為學習漢文化的先鋒,一方面得益于中央王朝的強制規定,另一方面是土司擺脫蠻荒氣息,提升自身文化素質的內在需求。在明代封建統治者的大力推動下,播州土司、土官及其子弟紛紛到儒學就讀。對于遠來求學的土司子弟,明王朝給予優待,準入國子監學習。這些入學的土司子弟,受到正規的漢文化教育,接受京城文化的熏陶,為以后治理地方打下基礎,相當于給中央王朝在地方事務的管理中培養了一批后備人才。

通過正規的學校教育,播州土司的文化素養有了顯著提高,提升了執政能力,也便于與中央王朝的溝通。其中載入史冊的有“楊升執政明斷寬裕,遇疑難則博詢于眾,先后九次赴京朝覲,得到永樂皇帝的寵信,屢賜璽書褒獎,他學問深廣,撰文作詩出人意表。楊綱,守職勤、用人善、尊賢重士、崇儒好禮。楊輝博覽經史,歌詠得唐人之音律;大書行草書皆遒勁可愛;在文學上頗有造詣。楊斌研究儒家經典、道藏、《易》學,詩文有功底,所作《桃源洞口題刻三首》,韻律工整,自撰自書的鶴鳴洞摩崖詩,書法飄逸飛舞,較有功力。嘉靖元年(1522),楊相積極主動請求中央王朝賜予儒學經典《四書集注》,得到了中央王朝的賜予。”[8]694這些土司正是學習漢文化的表率,受到中央王朝的認同與嘉獎,為其他土司樹立了典范。

(二)模仿王朝禮儀

播州土司作為一方豪強,在飲食起居出行等諸多方面,所用的物品都代表了當時少數民族地區的最高生活水平,這樣做的目的:一方面是為了彰顯其權利與地位,認為這也是作為中央王朝地方管理者所應該具備的特殊待遇,“作為帝國承認的地方官員,土司在建筑設計、日常生活等方面也有意識地向中央王朝看齊,以顯示其王朝國家地方社會代理人的政治身份。”[10]另一方面,也“有意識”地表達了對中央王朝文化價值觀的認同。

播州土司在建筑風格上大量吸收借鑒了中央王朝的建筑思想及理念。以海龍囤為例,它既是楊氏土司的軍事防御建筑,同時也是楊氏土司的行宮。海龍囤三面環溪,一面銜山,僅東西各有仄徑可上下,地勢十分險要。環囤有墻,長約6公里,其所圍合的遺址面積達1.59平方公里。囤東尚存關隘6道,分別為銅柱關、鐵柱關、飛虎關、飛龍關、朝天關和飛鳳關;囤西三道,分別為萬安關、西關和后關。囤頂平闊,“老王宮”和“新王宮”是其中最大的兩組建筑群,面積均在2萬平方米左右。“這是一組以中央踏道為中軸線、帶有衙署性質的明代建筑群。”[11]

播州土司在服飾方面也遵循著明王朝的禮儀秩序。播州土司通過慶賀、獻大木、立戰功,得到了中央王朝的豐厚賞賜,其中服飾占據很大比重。例如,正德二年(1507),楊斌平叛有功,明武宗朱厚照冊封其為昭毅將軍,給誥命,同時賜予麒麟服。正德十六年(1521),武宗賞賜楊斌蟒衣玉帶。萬歷十四年(1586),楊應龍進獻質地優良的大木,明神宗朱翊鈞賜予飛魚服。這些服飾從式樣、顏色、圖案等方面無不顯示播州土司的高貴地位。

播州土司對貴族生活的認同與向往,也表現在生活器具上極力追求新奇,頗具帝王將相風格。特別是名滿天下的景德鎮青花瓷。在遵義海龍囤遺址考古發掘出來的文物中,就有大量的青花瓷碎片。根據器底年款,“新王宮內所出青花最早產于宣德年間,最晚的則在囤被攻陷的萬歷時期,此外還有成化、嘉靖、隆慶時期的器物。”[11]這時期,正是播州楊氏土司的鼎盛時期。從器物的工藝圖案觀之,有“松、梅、竹、菊、蘭、蓮、桃、龍、鳳、鶴、獅、虎、豹、狐、魚、仙人、高士、遠山、屋宇、亭榭”[11]等豐富而精美的圖案。這是播州土司審美觀的體現,客觀上反映楊氏土司與封建王朝的文化互動。

播州土司作為一方諸侯,儀仗方面也效仿王公貴族,樹立自己的威嚴。例如,遵義團溪出土的明播州土司楊輝的遺物中,“侍俑13件,持物俑14件,鼓樂俑13件,騎馬持物俑14件,騎馬背物俑8件,騎馬武士俑6件。”[12]模擬了土司盛裝出行的場面,就其儀式的政治文化結構與隱喻而言,顯然是受帝王及流官出行禮儀的影響。

[1] 劉新華.土司制度的演變和明代在銅仁的改土歸流(上)[J].銅仁學院學報,2007,(3).

[2] 陳季君.地緣政治學視角下明王朝與播州土司的政治博弈[J].遵義師范學院學報,2011,(5).

[3] 李良品.二十五史西南地區土司史料輯錄[M].北京:中國文史出版社,2006.

[4] 吳永章.中國土司制度淵源與發展史[M].成都:四川民族出版社,1988.

[5] 《貴州六百年經濟史》編輯委員會.貴州六百年經濟史[M].貴陽:貴州人民出版社,1998.

[6] 貴州省博物館.遵義高坪“播州土司”楊文等四座墓葬發掘記[J].文物,1974,(1).

[7] (清)鄭珍,莫友芝.遵義府志[M].內部資料,1986.

[8] 貴州民族研究所.明實錄(貴州資料輯錄)[M].貴陽:貴州人民出版社,1983.

[9] (清)張廷玉.明史[M].中華書局,2000.

[10] 岳小國,陳紅.王朝國家的模仿與隱喻——人類學視閾下的土司社會與國家關系研究[J].云南民族大學學報,2012,(4).

[11] 李飛.遵義海龍囤考古手記三則[J].中國文化遺產,2013,(3).

[12] 劉恩元.遵義團溪明播州土司楊輝墓[J].文物,1995,(7).

Social Development of Bozhou in Ming Dynasty Seen from the Hereditary Native Officials Tributes

YU Xianqiao

( Department of Science and Technology,Tongren University,Tongren,Guizhou 554300,China )

Hereditary Native Officials in Bozhou pay tributes actively to the central government of China and maintain a close relationship with it,therefore,Bozhou has a stable political environment for the social and economic development. Tributes from Bozhou have profound influences.The activity of paying tributes promotes the development of agriculture,animal husbandry and mining industry in this Hereditary Native Officials area,facilitates the cultural communication between this area and the central government of China,and propels the spread of Han Chinese culture in Bozhou.

tributes,Hereditary Native Officials in Bozhou,social development

K248

A

1673-9639 (2016) 05-0028-05

(責任編輯 黎 帥)(責任校對 白俊騫)(英文編輯 謝國先)

2016-04-21

余仙橋(1986-),男,土家族,碩士,講師,主要從事民族文化與社會發展研究。