基于UPLC-Q-Exactive Orbitrap-MS分析不同足火方式對綠茶中葉綠素降解的影響

吳仕敏,江用文,滑金杰,袁海波,*,李 佳,*

(1.中國農業科學院茶葉研究所 浙江省茶葉加工工程重點實驗室,浙江 杭州 310008;2.中國農業科學院研究生院,北京 100081)

色澤是綠茶的第一感官因子,“三綠”是綠茶備受消費者喜愛的原因之一[1]。其中,“茶湯綠”的呈色物質主要是水溶性色素,“外形綠、葉底綠”的主要呈色物質是脂溶性色素[2]。葉綠素是重要的呈色物質。在茶葉加工過程中,葉綠素在葉綠素酶介導或非酶介導的熱反應等條件觸發下,可發生一系列轉化(如異構化、脫鎂化、脫植基化等),降解衍生出化學性質、色澤各異的產物。目前,茶葉中已有41種葉綠素被發現[3]。其中,已有約20種葉綠素分解物的結構被闡明[4]。綠茶干茶色澤主要是茶葉中葉綠素及其降解產物和茶多酚氧化產物的綜合作用結果,葉綠素含量越多,色澤越綠[1]。

茶葉加工工藝技術是影響綠茶色澤的重要因素之一[1]。干燥是形成綠茶“清湯綠葉”的關鍵工序之一[5],包括干燥時間、干燥溫度、干燥方式等因素。其中,干燥方式對葉綠素降解的影響程度較大[6-7]。干燥分毛火和足火,足火是去水足干、色香味形成的關鍵[8]。茶葉加工中應用較多的足火方式主要有箱式熱風足火、遠紅外足火、微波足火、提香機足火、理條機足火、滾筒干燥足火、六角輝鍋足火等[9]。目前,關于干燥方式對綠茶品質的影響,主要集中于對湯色、香氣、滋味等品質的研究,而對綠茶色澤及其葉綠素降解的影響則鮮有研究報道。

現有文獻報道茶葉中葉綠素的測定方法主要有分光光度法[10-11]、薄層色譜法[12-13]以及液相色譜法[14-16]。分光光度法只能粗略測定各葉綠素組分且靈敏度低[17]。薄層色譜法耗時久且組分間分離效果不佳[18]。液相色譜法檢測耗時久且前處理復雜[15]。上述方法對葉綠素及其降解組分的檢測覆蓋度均有待提高,難以實現對葉綠素降解通路上多個衍生產物的同時測定,且難以分離化學結構、性質接近的差向異構體。上述局限性難以滿足對茶葉中葉綠素素組分詳細表征及對其轉變過程系統研究的需求。超高效液相色譜-四極桿-靜電場軌道阱高分辨質譜(ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole orbitrap high resolution-mass spectrometry,UPLC-QExactive Orbitrap-MS)聯用技術通過提取一級質譜的精確質量數進行定性和定量,同時采集二級質譜進一步提高定性的準確性,實現對目標物的快速定性和定量[19]。目前,該技術在茶學中已應用于代謝組學分析,用于復雜組分的分離分析[20-22]。

為此,本研究建立基于UPLC-Q-Exactive Orbitrap-MS的綠茶中葉綠素及其降解組分分析方法,并系統比較遠紅外足火、微波足火、提香機足火、理條足火以及六角輝鍋足火5種不同足火方式對綠茶色澤品質和葉綠素降解途徑的影響,為綠茶加工提供理論支持。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

一芽二葉的“翠峰”品種春季鮮葉,采摘于浙江省開化縣。

二氯甲烷(CH2Cl2)、甲醇、乙腈、異丙醇(均為色譜純) 德國默克公司;醋酸銨、甲基叔丁基醚(methyl tert-butyl ether,MTBE)(均為色譜純)美國Sigma-Aldrich公司。

標準品葉綠素a、葉綠素b 美國Sigma-Aldrich公司;脫鎂葉綠素a(純度97%) Wako和光純藥工業株式會社(日本);脫鎂葉綠酸a(純度>90%)、焦脫鎂葉綠酸a(純度>98%) 美國Cayman Chemical公司;脫植基葉綠素a(分析標準品級) 美國ChromaDex公司。

1.2 儀器與設備

80型電磁殺青機、定制型遠紅外提香機 姚江源茶葉茶機有限公司;6CW-6E型微波殺青機 江蘇農業機械化研究所;6CR-55型茶葉揉捻機、6CTH-6型茶葉箱式提香機、6CLZ60-8型振動理條機、6CLH-60型六角輝干機 浙江上洋機械有限公司;6CJK-40型茶葉解塊機浙江綠峰機械有限公司;CM-600 d型便攜式分光測色儀柯尼卡美能達(中國)投資有限公司;Ultimate 3000超高效液相色譜儀 美國Dionex公司;Q-Exactive型高分辨質譜 美國Thermo Fisher公司。

1.3 方法

1.3.1 制茶流程

自然攤放(室內溫度25~28 ℃、相對濕度70%~80%)待含水率降至70%左右,進行滾筒殺青(投葉量150 kg/h、260 ℃、75 s)含水率降至47%左右,攤涼1 h后,輕揉30 min(投葉量30 kg、轉速50~52 r/min),烘毛火(110 ℃、20 min)。隨后將茶葉隨機等量分成5 份,分別用遠紅外足火(115 ℃,3 min)、微波足火(110 ℃,5 min)、提香機足火(80 ℃,40 min)、理條機足火(170 ℃,20 min)和六角輝鍋足火(120 ℃,40 min)進行足火干燥,使含水率降至6%左右。

1.3.2 感官審評

參照GB/T 23776ü2018《茶葉感官審評方法》,由具有多年評茶經驗的專家對5種足火方式的茶樣進行感官審評。稱取50 g茶樣,把盤,對外形進行審評,后稱3 g茶樣,加入150 mL沸水沖泡4 min后,對湯色、滋味、香氣、葉底進行審評,并按照加權法進行評分(總分=外形×25%+湯色×10%+香氣×25%+滋味×30%+葉底×10%)。重點審評外形色澤、茶湯湯色以及葉底色澤。

1.3.3 色差分析

使用便攜式色差儀對茶樣的外形色澤進行3次重復測定,獲得不同足火方式下茶樣的色差參數,計算各色差參數平均值。采用CIEL*a*b*體系進行檢測。其中L*值代表明亮度;a*代表紅綠色度,+代表紅色程度,-代表綠色程度;b*代表黃藍色度,+代表黃色程度,-代表藍色程度。

1.3.4 葉綠素組分的液相色譜-質譜分析

液相色譜-質譜分析參考Li Jia等[23]的方法。

茶樣預處理:茶葉粉碎過篩后稱取(20.0f0.1)mg,先后加入300 μL含內標的甲醇溶液(內標化合物2.00 μg/mL溶血磷脂酰膽堿(19∶0)和1.33 μg/mL磷脂酰膽堿(19∶0/19∶0))、1 mL MTBE進行提取,再加入300 μL超純水使兩相分層,高速離心取上清液,稀釋后待分析。每個茶樣均進行3次重復實驗。

液相色譜-質譜測定:采用超高效液相色譜聯用電噴霧電離-四極桿-靜電場軌道阱質譜進行分析。T3色譜柱(2.1 mmh100 mm,1.8 μm);流動相A為乙腈-水(6∶4,V/V),流動相B為異丙醇-乙腈(9∶1,V/V)均含有10 mmol/L的醋酸銨。流速為0.26 mL/min。梯度洗脫:68% A、32% B,平衡2 min;2.0~4.0 min內,線性降至40% A,線性遞增至60% B;4.0~13.0 min,線性變至3% A,97% B,并保持4 min;隨后,在0.1 min內降至32% B、68% A,平衡2.9 min;進行下一次進樣。總運行時間為20 min。在電噴霧離子源正模式采集高分辨全掃描質譜數據,質量掃描范圍m/z200~1 200。噴霧電壓、毛細管溫度和氣體加熱器溫度分別為3.2 kV、320 ℃和450 ℃。鞘氣和輔氣分別為40 arb和10 arb。質譜采用25、35 eV和45 eV的階躍碰撞能。

1.4 數據處理

采用Xcalibur軟件(版本2.2,Thermo Fisher,美國)對目標化合物進行高分辨提取離子流色譜分析,獲得其峰強度;與內標化合物溶血磷脂酰膽堿(19∶0)和磷脂酰膽堿(19∶0/19∶0)進行歸一化校正后,獲得其相對定量結果。采用SIMCA-P 14.1軟件(Umetrics,瑞典)進行主成分分析(principal component analysis,PCA)和正交偏最小二乘法判別分析(orthogonal partial least squares-discrimination analysis,OPLS-DA)。采用SPSS 19.1軟件(IBM,美國)進行單因素方差分析(One Way-ANOVA,LSD多重檢驗),P<0.05,差異顯著。

2 結果與分析

2.1 茶葉中葉綠素組分及其降解產物的色譜分析

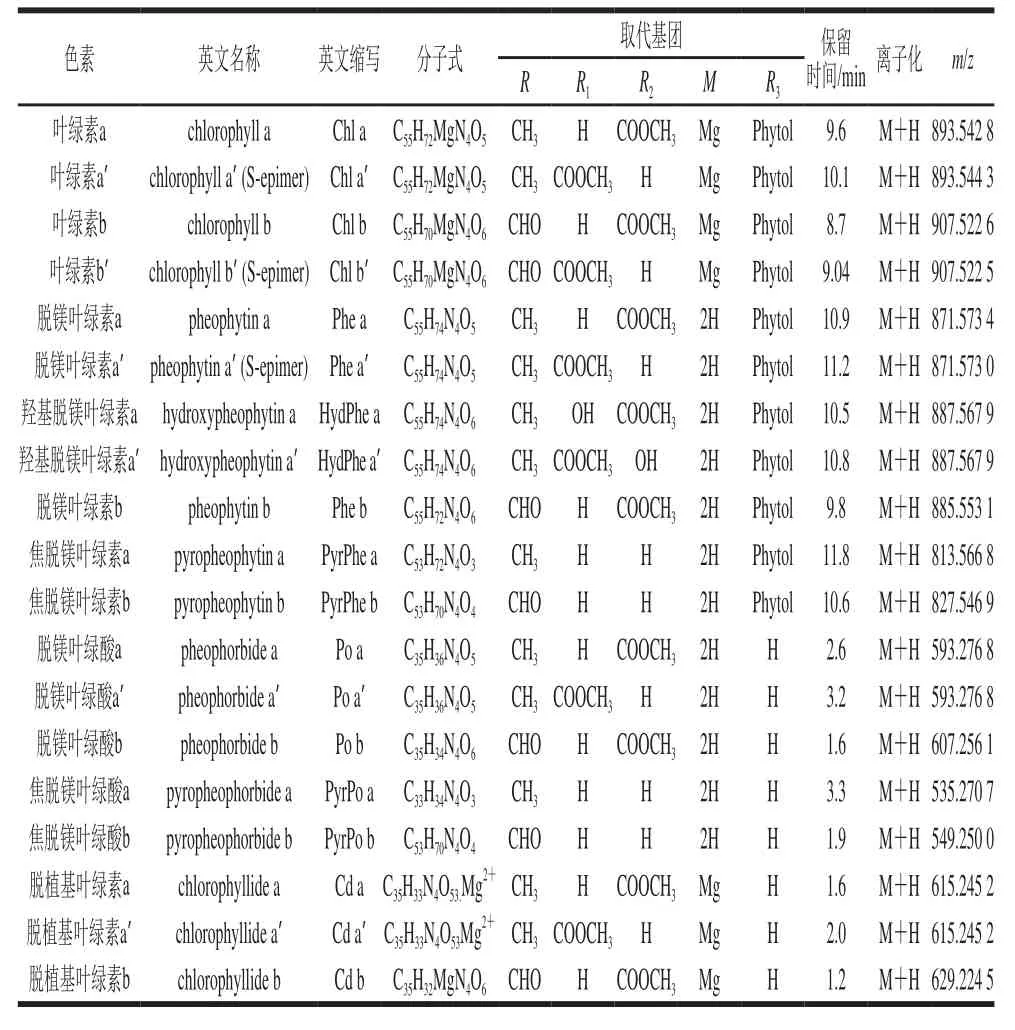

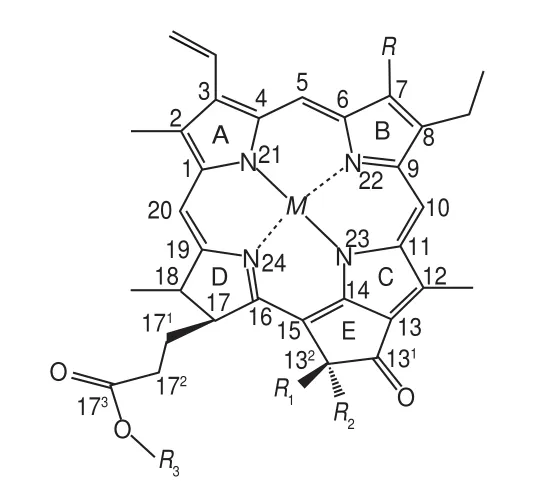

建立一種基于UPLC-Q-Exactive Orbitrap-MS的茶葉中葉綠素組分及其主要異構化和降解衍生物的分析方法,共計19個化合物(表1)。其化學結構見圖1。上述化合物的鑒定主要基于精確質量數、MS/MS特征,反相色譜柱保留規律和標準品的驗證。在20 min的色譜分離梯度內,19個化合物于保留時間1.2~11.8 min內流出,并得到較好分離。其中,極性較強的脫植醇有關降解衍生產物(脫鎂葉綠酸、脫植基葉綠素、焦脫鎂葉綠酸等)洗脫較早,在1.2~3.3 min內出峰;而非極性較強的脂溶性色素(葉綠素、脫鎂葉綠素、焦脫鎂葉綠素、羥基脫鎂葉綠素等)則洗脫較晚,主要集中于8.7~11.8 min內出峰。現有研究中,葉綠素組分測定的方法常用分光光度法、薄層色譜法、高效液相色譜法等。李名君等[17]利用分光光度法檢測8種葉綠素組分,但涉及酸處理、皂化處理等復雜前處理。Lucie等[24]利用高效液相色譜法和高效薄層色譜法2種分離技術對大麥草中Chl a和Chl b進行分析,但無法對其他降解組分進行分析。Lee等[25]利用高效液相色譜法在茶葉檢測出Chl a、Chl b、Phe a、Phe b共4個組分,分析耗時25 min。Yu Xinlei等[26]利用高效液相色譜法在茶葉中檢測出Chl a、Chl b、Cd a、Cd b、PyrPhe a、PyrPhe b、Po b共計7個組分,分析耗時40 min。相比上述方法,本實驗建立基于UPLC-Q-Exactive Orbitrap-MS的葉綠素及其降解產物分析方法,預處理簡單,耗時更短,在20 min內可同時檢測葉綠素降解通路上的19個組分,檢測覆蓋度更高,且可較好地分離檢測6 對葉綠素組分的差向異構體。

表1 葉綠素及其降解產物組分的結構、分子式、保留時間、離子化模式和質荷比Table 1 Molecular formulae, retention times, ionization modes and mass-to-charge ratios of chlorophyll and chlorophyll derivatives

圖1 葉綠素結構Fig.1 Structures of chlorophylls

2.2 足火方式對綠茶色澤品質的影響

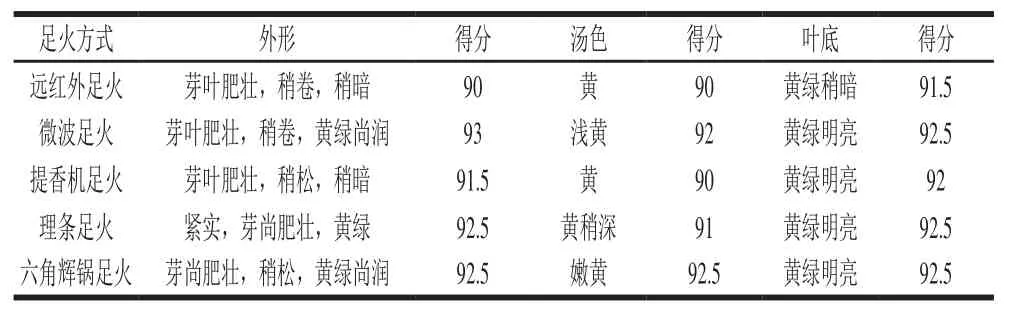

如表2所示,不同足火方式所制得綠茶在外形、湯色、葉底色澤上均有差異。其中,外形色澤品質差異比較明顯,微波足火最優(93 分),黃綠尚潤;其次為理條足火、六角輝鍋足火(92.5 分),呈黃綠色;提香機足火(91.5 分)、遠紅外足火則較劣(90 分),色澤稍暗。湯色品質:5種足火方式從高到低依次為六角輝鍋足火、微波足火、理條足火、提香機足火和遠紅外足火。葉底色澤品質:以微波足火、六角輝鍋足火、理條足火為最佳(均為92.5 分),提香機足火稍次之(92 分),遠紅外足火綠茶最差(91.5 分)。綜合外形、湯色、葉底色澤發現,不同足火方式下綠茶色澤品質的優劣如下:微波足火>理條足火、六角輝鍋足火>提香機足火>遠紅外足火。

表2 足火方式對綠茶感官品質的影響Table 2 Effects of different full drying methods on the sensory quality of green tea

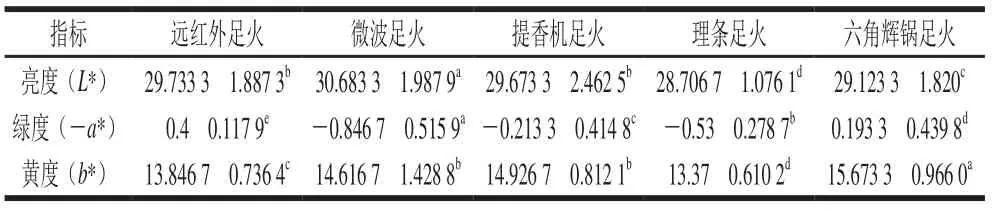

如表3所示,不同足火方式制得綠茶外形色澤屬性(L*、a*、b*)均存在顯著差異。亮度L*值以微波足火最高,理條足火最低。綠度(-a*)值亦是微波足火方式表現最優,高于其他4種足火方式。遠紅外足火的綠度(-a*)和黃度(b*)均為最差。綜合綠茶干茶亮度(L*)、綠度(-a*)、黃度(b*)可知,微波足火制得的綠茶外形色澤屬性最佳,與感官審評結果一致。

表3 足火方式對綠茶色澤屬性的影響Table 3 Effects of different full drying methods on the color of green tea

已有研究發現,理條足火和六角輝鍋足火均是通過熱傳導方式,反復摩擦滾炒使茶葉色澤發黃發灰[27]。提香機足火采用熱對流方式,干燥時間久,溫度不均勻,對成分破壞大[8]。遠紅外足火、微波足火的熱傳遞方式均是熱輻射。其中,遠紅外足火使茶葉內外均勻受熱,導致迅速失水,容易使茶葉色澤發褐[28]。微波足火通過高頻微波振蕩誘導茶葉內部分子高速碰撞產生摩擦熱量[29],引起水分子的熱運動共振,主要對水分作用,對茶葉的其他成分影響較小[30]。然而,上述不同足火方式對色澤影響的化學物質基礎(即對葉綠素降解的影響),還需進一步解析。

2.3 足火方式對葉綠素降解的影響

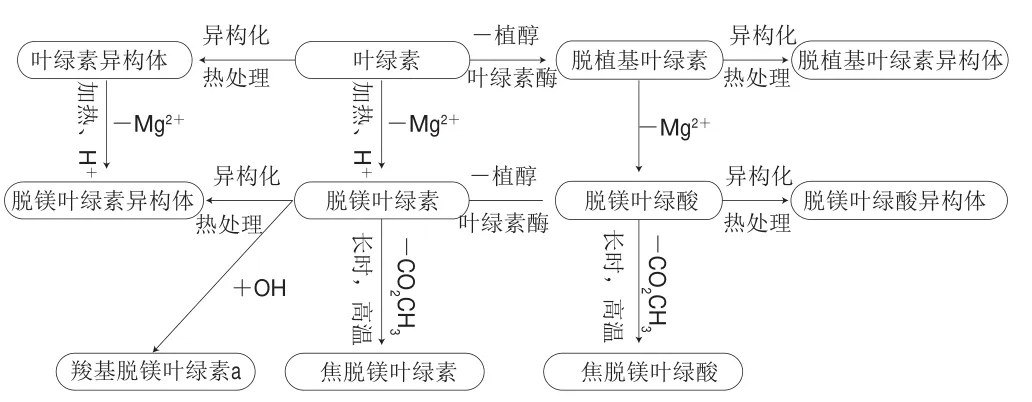

2.3.1 綠茶加工過程中葉綠素降解途徑

葉綠素極不穩定,易受溫度、pH值、光照、酶等因素的影響[31],形成一系列的降解產物。在綠茶的加工過程中,葉綠素的降解途徑如圖2所示。1)異構化:由于C-132的不對稱性,在溫和的加工條件下,Chl a和Chl b就可以轉化為各自的同分異構體Chl a’和Chl b’[32]。2)酶促反應:在葉綠素酶的作用下發生水解反應,脫去C17的植醇,生成水溶性脫植基葉綠素,仍為綠色[33]。3)脫鎂降解反應:酸性條件促進了卟啉環上Mg2+的流失,將葉綠素轉化為脫鎂葉綠素,呈黃褐色[34]。脫植基葉綠素在同等條件也易發生脫鎂反應,降解成脫鎂葉綠酸。4)脫羧甲基化反應:在長時間熱處理作用下,C-132失去羧甲氧基,生成焦脫鎂葉綠素或焦脫鎂葉綠酸,顏色較脫鎂葉綠素暗[35]。藍綠色和黃綠色的Chl a和Chl b經過不同降解途徑產生不同色澤的葉綠素降解產物[10]。因此,控制或減少加工過程葉綠素的降解是保持綠茶色澤品質的方式之一。本研究建立的葉綠素及其降解衍生產物的分析方法,可實現對上述通路(圖2)中酶降解、非酶降解有關產物的全面分析,有利于系統解析茶葉加工中葉綠素的代謝通路及在不同加工工藝下的變化。

圖2 加工過程中葉綠素降解途徑Fig.2 Chlorophyll degradation pathways during green tea processing

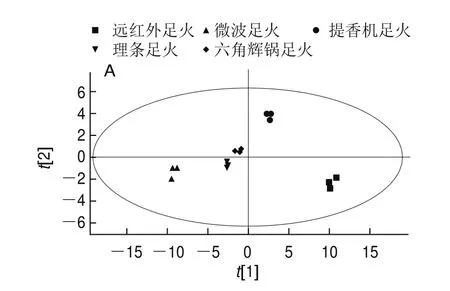

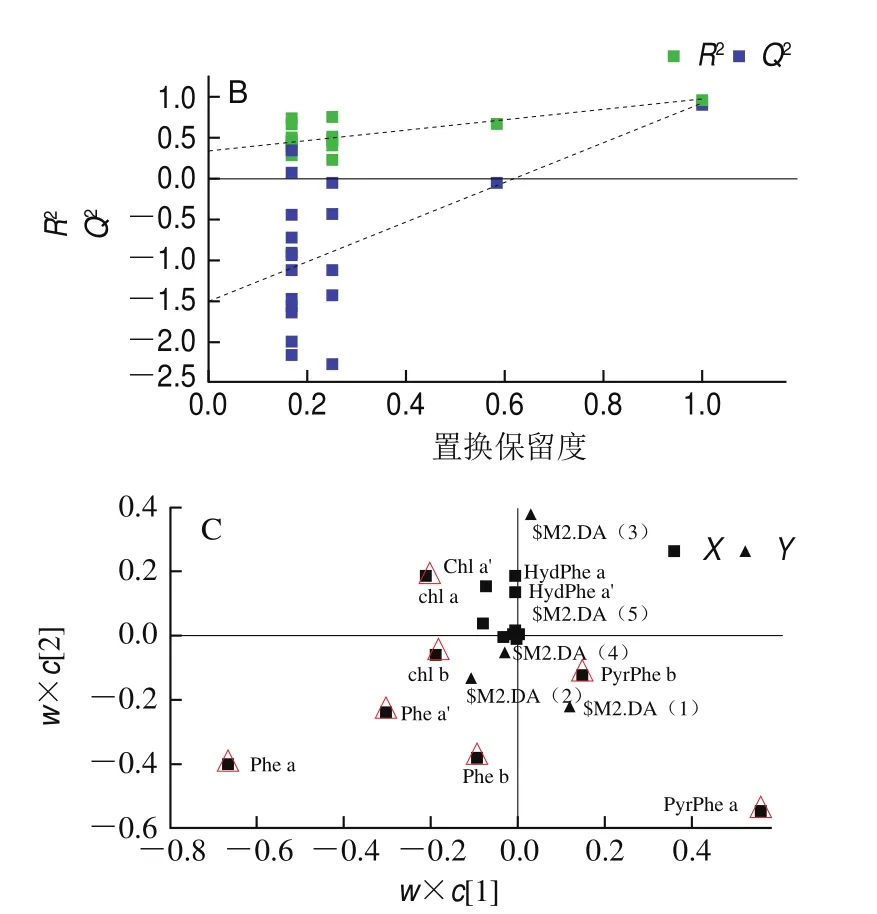

2.3.2 不同足火方式綠茶中葉綠素及其降解產物組分的OPLS-DA

為了快速分析不同足火方式所制綠茶間葉綠素及其降解組分含量的差異,首先以不同葉綠素及其降解組分的含量為X變量,5種不同足火方式為Y變量,進行OPLSDA。如圖3所示,不同足火方式所得茶樣得到明顯分離(R2X=0.998,R2Y=0.902,Q2=0.715)(圖3A)。對模型Y變量進行交叉驗證(20次的置換檢驗)(圖3B),截距分別為R2=(0.0,0.335),Q2=(0.0,-1.48),表明模型未過擬合。上述5種方式在得分圖上的相對距離與其感官色澤品質的差異大小一致。為進一步探索不同組分含量與不同足火方式之間的關系,對OPLS-DA進行載荷分析。從圖3C可以看出,微波足火所影響較大的組分為Chl a、Chl b、Phe a、Phe b等,而遠紅外足火所影響較大的組分為Phe b、PyrPhe a、PyrPhe b等。

圖3 OPLS-DA得分圖(A)、置換檢驗圖(B)和因子載荷圖(C)Fig.3 Score scatter plot of OPLS-DA model (A), cross-validation of the OPLS-DA model by 20 permutations (B), loading plot of OPLS-DA model (C)

2.3.3 足火方式對綠茶中葉綠素及其降解產物組分變化的影響

為探究不同足火方式所制綠茶之間葉綠素及其降解組分的差異,對各組分含量進行單因素方差分析(ANOVA,LSD多重檢驗)(表4)。發現不同足火方式所制得綠茶中Chl a、Chl b、Chl a’、Chl b’、Phe a、Phe a’、Phe b、PyrPhe a、PyrPhe b、HydPhe a、HydPhe a’、PyrPo a、PyrPo b含量均存在顯著差異(P<0.05)。其中,除PyrPo a、PyrPo b為水溶性外,其他均為脂溶性。足火方式主要影響脂溶性葉綠素降解產物的生成,這些產物是決定綠茶色澤品質的關鍵因素[36]。微波足火制得綠茶中Chl a、Chl b、Chl b’、Phe a、Phe b、Phe a’含量較高,分別為12.813 9f0.75、13.586 0f0.473 1、2.698 1f0.090 8、302.901 0f32.853 8、16.229 4f1.899 2、54.706 6f3.557 7;相應組分含量是遠紅外足火的2.4、1.55、1.38、1.3、1.1、1.3 倍。Chl a、Chl b與L*值呈正相關,與a*呈負相關,其含量越高,綠色色澤越強[37],該結果與色澤屬性分析結果一致。遠紅外足火所制得綠茶中PyrPo a、PyrPo b、PyrPhe a、PyrPhe b組分含量最高,分別為0.105 6f0.004 8、0.004 1f0.000 2、63.801 1f2.604 4、4.341 7f0.222 1,分別是微波足火的4.4、10.3、3.8、4.3 倍,PyrPo a、Pyrpo b、PyrPhe a、PyrPhe b均來自脫羧甲基化反應途徑,均呈現比Po a、Po b、Phe a、Phe b還深的褐色[38]。所以,遠紅外足火加工綠茶所發生脫羧甲基化反應的程度最大。而提香機足火、理條足火、六角輝鍋足火的葉綠素及其降解組分含量均介于微波足火和遠紅外足火之間。所以,基于成分,可推測微波足火所制綠茶干茶色澤最佳,遠紅外足火最次,與感官審評結果一致。

表4 足火方式對綠茶葉綠素及其降解組分的影響Table 4 Effects of different full drying methods on chlorophyll degradation of green tea

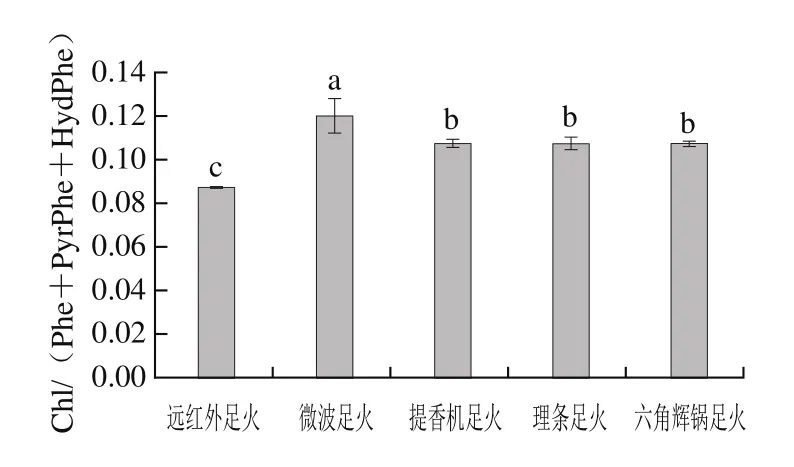

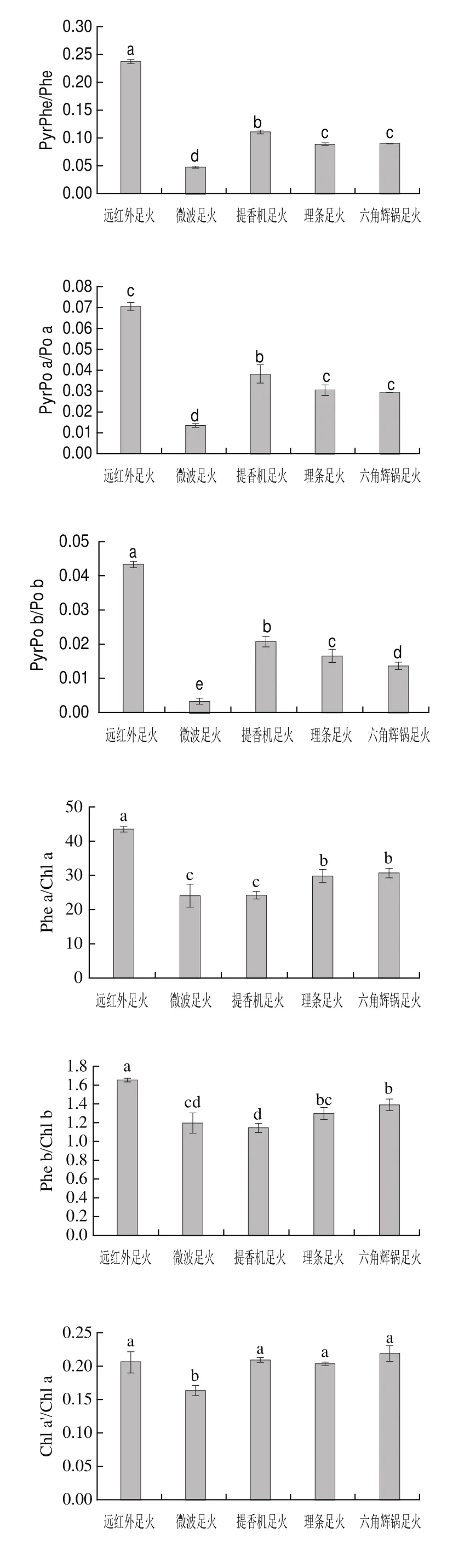

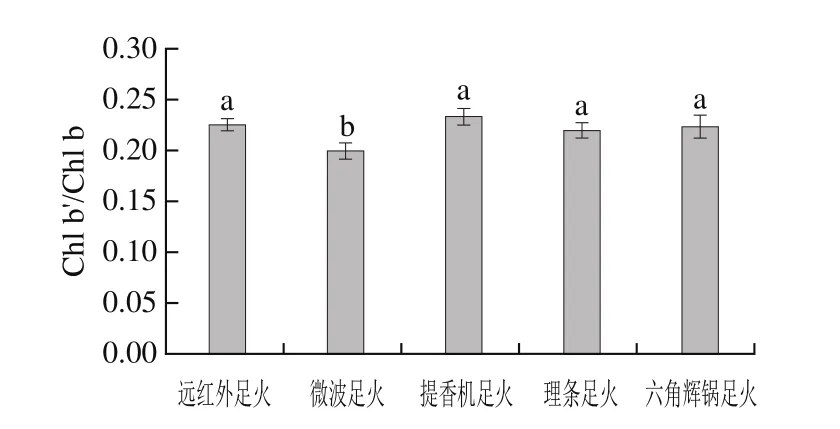

由葉綠素降解途徑可知(圖2),Chl/(Phe+PyrPhe+HydPhe)可反映熱降解途徑中葉綠素整體發生降解的程度[23],由圖4可知,該比值在微波足火所制綠茶中最高,在遠紅外足火中最低。PyrPhe/Phe、PyrPo a/Po a、PyrPo b/Po b可反映脫羧甲基化反應的程度,3個比值均為遠紅外足火處理下最高,微波足火下最低,前者分別為后者的4.9、5.3、12.5 倍。Phe a/Chl a、Phe b/Chl b可以反映Chl a、Chl b發生脫鎂降解反應的程度,2個比值均為遠紅外足火處理最高,微波足火最低,Phe b/Chl b值稍高于提香機足火。Chl a’/Chl a、Chl b’/Chl b可以反映異構化反應的程度,微波足火所制綠茶Chl a’/Chl a、Chl b’/Chl b是5種足火方式中最低的。因此,上述結果均表明微波足火處理下發生脫鎂降解反應、異構化、脫羧甲基化等降解反應程度均最低,可較好地保護綠茶色澤。

圖4 不同足火方式制得綠茶中葉綠素及其降解組分間的比值Fig.4 Ratios between chlorophylls and their degradation products in green tea prepared by different full drying methods

3 結 論

建立一種基于UPLC-Q-Exactive Orbitrap-MS的茶葉中葉綠素及其降解衍生組分的分析方法,該方法預處理簡單,耗時更短,檢測覆蓋度更高,且可較好地分離檢測葉綠素組分的差向異構體。基于該方法,結合感官分析和色差分析,系統研究不同足火方式對綠茶色澤和葉綠素降解的影響。結果表明,微波足火所制得綠茶色澤品質最佳,遠紅外足火最次。微波足火所制得綠茶中Chl a、Chl b、Chl b’、Phe a、Phe a’、Phe b含量顯著高于遠紅外足火,而降解產物PyrPo a、Pyrpo b、PyrPhe a、PyrPhe b含量顯著低于遠紅外足火。微波足火所制得綠茶Chl/(Phe+PyrPhe+HydPhe)比值最高,PyrPhe/Phe、Phe a/Chl a、Chl a’/Chl a、Chl b’/Chl b、PyrPo a/Po a、PyrPo b/Po b比值均是5種足火方式中最低的,而Phe b/Chl b較低。故微波足火下葉綠素降解較少,更有利于綠茶色澤的保護。本研究可為綠茶品質提升和定向化加工提供理論基礎和技術指導,建立的葉綠素及降解產物組分的分析方法亦可拓展應用于其他食品、植物領域。由于不同茶葉品種對微波加工工藝的適應性和工藝條件有待優化以及微波干燥設備有待改進,將微波足火應用到茶葉實際生產中還需進一步研究。