民國焉耆地區蒙古族社會救濟研究

郭瑞鵬

(新疆師范大學 歷史學院,烏魯木齊 830017)

?

民國焉耆地區蒙古族社會救濟研究

郭瑞鵬

(新疆師范大學 歷史學院,烏魯木齊830017)

以蒙古族牧民、喇嘛、王公等被救濟主體為研究對象,探討民國焉耆地區蒙古族社會救濟的歷程、結果,并對救濟的成敗進行分析。

民國;焉耆地區;蒙古族;社會救濟

本文引用格式:郭瑞鵬.民國焉耆地區蒙古族社會救濟研究[J].重慶與世界,2016(7):101-105.

社會救濟是社會研究不可或缺的重要組成部分,“簡單地說就是人與人之間的關系或社緣因某種疏忽、脫節、失調或沖突,而發生不幸、不良、不平或不安之狀態時,而加以撥助、糾正、調整或改善的一種社會工作及現象”[1]。此定義對被救濟的原因進行了闡釋,但被救濟主體不明。國民黨社會部對被救濟對象界定為:(1)年齡在六十歲以上精力衰耗者;(2)未滿十二歲者;(3)妊婦;(4)因疾病傷害殘疾或其他精神上身體上之障礙,不能從事勞作者;(5)因水旱或其他天災事變,致受重大損害,或因而失業者;(6)其他依法令應予救濟者[2]。就焉耆地區民國現有檔案而言,主要表現為對以下主體的救濟:牧民、喇嘛、王公。這與傳統研究視角可能略顯差異,但符合上述民國時期的救濟定義且在社會部規定的被救濟對象范圍之內。就筆者拙見,救濟的結果應該有成功、失敗、結果未知,成敗通過現有資料很容易獲悉;結果未知,就是現有檔案缺乏,有待進一步考證,茲不贅述。

一、牧民救濟

楊增新時期,對牧民救濟主要是豁免稅賦兼有多元化方式。民國九年,焉耆縣知事鄭聯鵬報稱:開都河環繞縣治附近人民千余戶,農田一萬數千畝,因天雨山洪暴漲,水量增大,終成澤國,哀鴻遍野,饑寒交迫,請撥小麥三八○石救濟[3]939-940,省政府最終通過豁免農稅的方式解決了這次牧區困難。除了因自然災害對農業進行豁免或緩征農稅外,楊增新還用開墾、學商業等方式來救濟,不僅使各族能安其生,而且于社會治安亦有莫大裨益[3]949。綜觀楊增新治政17年,從民國元年向北京政府呈請“民國元年以前,歷年欠糧額征等項糧石,請一律豁免,以資救濟”[3]904-905開始,就一直為救濟豁免一事奔波努力,焉耆地區在此時也主要體現在農業田賦豁免的救濟層次,由民國五年楊再次準免焉耆新征各項糧草[3]1835便可驗知。

盛世才時期,在第二期三年計劃中就明確指出:本省已在省城設有救濟院收容孤貧老弱,解救流離饑寒。以后按實際之需要,各區勢須增設救濟院,而各縣亦應盡可能調查孤貧與收容或發給食糧以安老弱,使救濟事業更加普遍[3]4368。焉耆地區于1944年設立了焉耆縣救濟院[1],但時間相對較晚,成效不明顯。

焉耆地區在盛世才和國民政府治理新疆期間,主要集中體現于對外來避難牧民和對本地牧民救濟兩個方面。

(一)外來避難牧民

1935年4月30日蒙族代表孟庫吉日給省政府上呈的內容中曰[5]359:

竊查親王部落蒙民等前由阿山逃難,棄家拋產來省,蒙新政府鴻恩栽培,指定焉耆區地點,飭令牧民移往焉耆。等情。職部落遵令遷往,緣因所撥之地惟游牧牲畜尚不敷用,而欲耕種更無余地可耕,是以民眾日用生活實感困難。……萬般無奈,只得哀求新政府天恩逾格體恤,賞準借給省票銀二百萬兩,以資生活。

據此可知,阿山難民獲允后,在焉耆地區被安置于指定地點放牧。但是生活異常艱辛,于是請求政府的財政救濟。很快省政府給予批復,“現在財政困難,礙難照準”[5]360。由此可知,該次救濟請求以失敗而告終。

實際上,盛世才政府除了地點安置外,很多舉措對外來避難牧民非但沒有成為救濟的動力,反而對這部分流動遷徙的牧民構成了生存壓力。如1942年2月21日,焉耆行署就外區縣民眾入蒙民冬窩放牧給省政府的上呈[5]376中曰:“蒙民冬夏草場不屬私有,純屬封地,在未劃定私有產權以前,仍為蒙部落公有。”“準予外區縣牧民入放牲畜,但須向蒙文會訂立合同,照指定地點牧放。”3月9日,省政府即通飭各區縣參酌辦理,但在執行上省、區政府一直在拖延時間,并未履行簽訂合同的規定。如眾所知,蒙民主要以放牧為生,如果沒有地點游牧,這就相當于斷了蒙民的生存之路。實質而言,這就等同于不允許外來避難牧民在焉耆蒙民冬窩放牧,逼使外區縣牧民盡快返回原地。

總體來看,盛世才時期對來焉耆地區避難牧民的救濟只涉及將其安置在指定地點,救濟成效基本不大。

(二)本地牧民

集中表現在對弱勢群體、對農業進行春耕貸款及貸牲畜層面。

對弱勢群體層面。1948年和靖縣政府函請焉耆救濟院核發該縣貧民清冊[6]178。救濟對象中:蒙族16人,其他族別一共5人。被救濟的族別多為蒙古族,被救濟的年齡都是中老年人,救濟物品是30斤面粉,被救濟者大多都是殘疾人,也有部分是孤苦伶仃之人。

很快,焉耆縣救濟院給和靖縣回電中說:“自去年五月至十一月間,若按敝院規定,早已發清,但在斯期中,敝院人事幾經更動,究竟前任何、崔兩院長如何處理貧民給養,敝院刻下無案可稽,最善(好)請貴縣徑報社會處追查,似較妥當。”[6]179該回電較為委婉,自1947年設法開始救濟,到此時尚未結束,出現救濟結果不明確的情況,正所謂上文的“無案可稽”,這次救濟不知所終。

春耕貸款層面。“農民遇到荒年,流離失所,朝不保夕,這時救濟的方法,自應以保命為先,因而需要急賑”[7]267,春耕貸款作為急賑措施之一,也是“八大宣言”要求“實施農村救濟”措施的體現。“從民國26年起,省政府的第一、二、三期計劃均將農業貸款列入農業建設計劃,繼續貸款給農民購買籽種等”[8]152,到1940年,全疆“募集之谷物達十萬石以上,此項積谷以百分之五十以上貸給人民擴大春耕”[3]3799-3800。和靖縣政府在1940年2月27日,就春耕貸款一事致省政府稱:現已統計完整,供借小麥607 000斤,耕牛94雙。所有牛、麥按照當地市價,估計小麥每百斤大洋9元,共計6 430元。耕牛每頭估洋90元,共計8 460元,二宗共借大洋14 490元。斜米爾大渠如果春天完成,須借小麥22 400斤[6]116。在和靖縣把所需列表上報后,3月6日盛世才就讓財政廳、建設廳等核辦[6]117。3月14日、28日分別就春耕貸款的意義、借款的數量進行了會議討論[6]119,123,并在3月29號將各區應需貸款及小麥數統計完畢[6]124,形成最終執行方案。民國后期,國民黨繼續采用春耕貸款的方式救濟貧困,但終因“政局不穩,物價飛漲,幣值猛跌,所放貸款對緩解民窮財盡之局面收效無多”[8]152。春耕貸款由于得到了政府重視,對牧民的救濟取得了部分成效,對安撫民眾及防止蒙民外逃起到了促進作用,從而穩定了社會秩序。

貸牲畜層面。如1949年包爾漢鑒于天災人禍等導致牲畜數字銳減、兩部落水深火熱的生活現狀,在致和碩縣政府的令中就提到“擬肯鈞座恩準救濟,補助牲畜計羊4 200雙,馬150匹,牛260條,駝225峰”[6]152,希望盡量分配給貧窮牧戶,以求改善人民的生活。

二、王公救濟

袁世凱在逼清宣統帝退位時,為保障少數民族王公的權益,在《關于滿蒙回藏各族待遇條例》七條中明確指出“王公世爵概仍其舊”[9],這是民國時期關于少數民族待遇的最早文件,“這一條例的公布和施行標志著少數民族王公統治人民的特權地位和少數民族地方的封建秩序已基本確立”[10]。楊增新為了在疆內實現自己專制獨裁的統治,極力拉攏少數民族的王公以及上層宗教人士,曾在1915年12月頒行《迪化道為頒布蒙古待遇條例事給吐魯番縣的飭》,載曰[11]3-4:

準蒙藏院咨開,準哈密親王咨,呈請轉呈大總統將蒙古條例即承領張布,并飭地方官遵照保護。……應由該院轉行新疆巡按使將是條例刷印頒布,并飭所屬地方官吏遵照條例妥為保護,以慰蒙情。

可見楊增新間接貫徹了北洋政府的民族優待政策。張大軍認為:“楊增新時代,仍不能不遵循過去的既定辦法,而牽就事實,尤其北京政府對蒙回王公制度之頒布,各種待遇辦法,新疆也不能不實行,何況當時楊增新盡量維護王公制度以穩定局勢,影響其他民族。”[3]669所以,整個民國初年各蒙古族部落王公是享受了北洋政府間接和新疆省政府直接的權益保障的。

但是到了20世紀30、40年代,“蒙古王公俸銀微薄,或被拖欠兩三年之久常有發生,一些王公甚至被遺忘而無俸銀,加之政府取消攤派制度,致使蒙古王公常常處于生活拮據境地,往日享受奢華生活的王公不再多現”[12]。這或許也是導致焉耆地區王公因生計被迫接受救濟的一個重要原因。

鑒于焉耆區各蒙古族王公生活困難之實際現狀,烏靜彬曾于1937年3月呈請政府設法救濟[11]52,3月25日省政府批準“江布道爾濟等七名擬聘為顧問,月給待遇各國幣貳拾五萬元。帕吾克等八員擬聘為參議,月給待遇各國幣貳拾萬元。均自四月一日起支”[11]52。

又,40年代前后,烏靜彬竭力支持教育建設,致使滿汗王府生活十分窘迫,加之滿汗王受盛世才的折磨,身體殘疾,王府幾乎到了傾家蕩產的地步。到1948年,省商業銀行就借款給滿汗王治病在致和靖縣政府的通電中表示:擬請先借新幣二千萬元,以作漢(汗)王旅費與醫藥之資[6]176。半月后(1月20日)白行長就烏縣長給滿汗王看病款已借到致電和靖縣政府,曰:“上項借款已由貴縣長烏靜彬在迪[化]如數借出。”[6]177所以,對滿汗王的救濟最終得以落實。

另見1949年恭本德吉特就救濟王公事給包爾漢呈文,指出:郡王姜巴道爾吉、輔國公恭巴領部屬家境敗落,生活日苦,更因大山隔絕,益形艱難……前閱新疆報載政府有津貼王公之舉,迄今未奉明令,竊盟民眾素蒙鈞座關懷,感戴良深,是以懇請俯念該郡王、輔國公之清苦,予以救濟[6]185。但該呈文沒有回復的檔案記錄,結果不知。

三、喇嘛救濟

民國初年,喇嘛待遇很高。當時規定:凡京外寺廟各呼圖克圖喇嘛等,贊成共和來京納貢,暨于國家或地方有功績者,均由蒙藏院核請封獎,區分為四項,一加封四字、二字等字樣,二加給名號,三給予職銜,四獎敍實職[3]738。在南部落土爾扈特部給喇嘛還提供了特定的場所,廟名為隍廟、堪布為托音、濟綽爾為二托音[3]740,并規定“民國肇興凡各寺廟請換新剳付度牒或現充喇嘛請領剳付度牒者,概不征收費用”[3]737。由此可見,楊增新時期保障了喇嘛享受較高的特權。

以常理所論,喇嘛待遇之高,自然不需要救濟,其實不然。關于喇嘛有兩種:一種靠自者,依靠自己念經維持生活,不依靠家中供給。另一種是部分滿金和部分經文差的格林,是由自己家中供給吃穿。家中供給一部分,群眾送之禮,全部交給他自己的家,不和廟產一起,這是絕大多數喇嘛所作所為的[6]323。由此導致喇嘛也存在貧富差別的劃分,不能一概而論。尤其靠自己者,生活更加困難;另一種則視生活情況,有的人生活也是很困難的,但也有的“永遠不勞動,專靠剝削人民維持生活”[6]334,如建國初畜牧廳南疆視察團對南疆畜牧業概況初步調查時出現“焉耆區蒙族牧夫,還經常受喇嘛利用宗教名義進行攤派以及高利貸剝削,貧苦牧夫出不起,就算成欠喇嘛的債,這樣連年積累沒法還,他們就替喇嘛無代價的操勞耕作,或代喇嘛放牲畜來折頂”[13]的情況。

1939年9月29日,焉耆區行政長官于德一給和靖縣代理縣長白秉德發去通電,指出:“喇嘛夏若甫與民眾念經,請予補助食糧一案,去后,茲奉省府指令內開:呈悉,應準由民眾自動幫助。”[6]162,隨后,和靖縣政府將此令轉達給了夏若甫。由此觀之,盛世才時期對喇嘛的這次救濟并沒有給大喇嘛夏若甫一個滿意的結果。

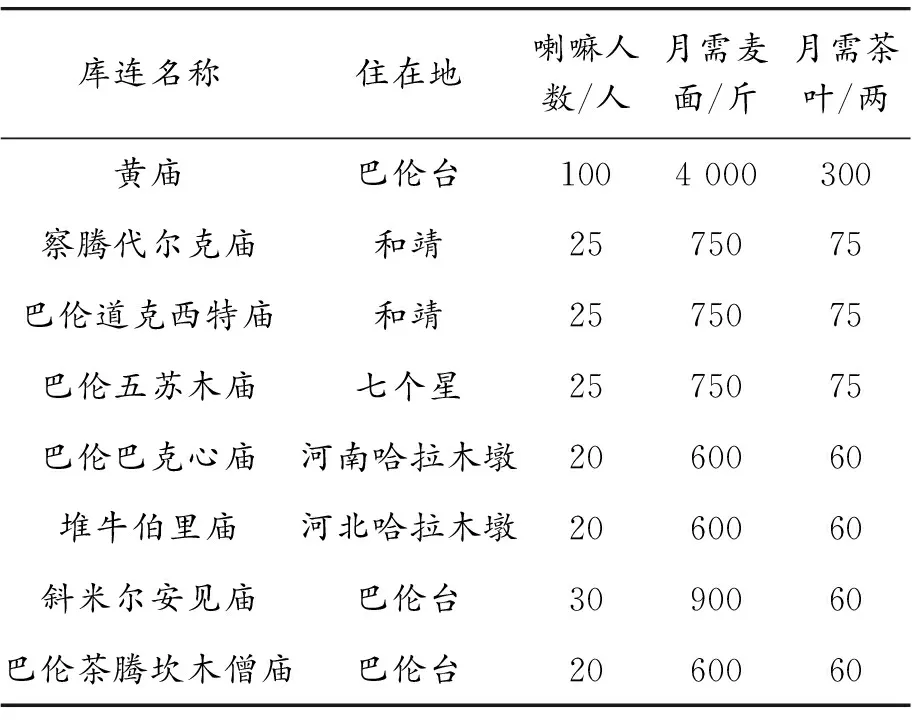

到了國民黨統治新疆期間,在闡述喇嘛的救濟情形時,有如下記載:“自伊犁事變后和靖大小尤魯獨斯山為匪所占,本部落之大部財產牲畜悉數棄于該地寺中,喇嘛無家無產者尤多,生活困難萬分,實有凍餒之虞,茲為安定喇嘛生活而免逃亡機,特列貧窮喇嘛月需糧茶二份。”[6]179據此可見,此處喇嘛本身并不貧窮,但是由于受伊犁事變的動亂,導致大部分財產喪失,因而需要救濟。關于救濟的具體情況,詳見表1。

表1 1948年5月15日關于對喇嘛茶、面救濟的數量統計

資料來源:《宋總司令就救濟和靖喇嘛致省社會處的函》(1948年5月15日),《民國新疆焉耆地區蒙古族檔案選編》,第180頁。

從表1可看到,就喇嘛被救濟人數而言,數量較多。救濟糧、茶數量可觀。

最終救濟結果在1948年麥斯武德給左曙萍的回電中提到:“左專員卯感電悉,準購小麥50石,爾副處長就近辦理,需款若干經向社會處請撥。”[6]183不久,較為貧困的斜米爾喇嘛請求能繼續獲得救濟,得到了張治中的批準[6]185。簡言之,國民政府對喇嘛的救濟最終成功。

四、救濟成敗分析

其一,政府的性質。盛世才統治時期,實際搞的是獨裁統治。雖在六大政策中提到“建設”一條,但不過是自欺欺人罷了,沒有真正落實。說的更直白就是,盛世才一方代表的是地方政府,實行專制政權。國民政府雖然也是反動政權,但它代表的是中央政權,對地方的救濟能顯示自己的管轄權。但不管盛世才還是國民政府,對救災救荒均積弊過深,所以“真正有效的救荒政策,從根本上說,在過去階級社會的任何時代都是不可能實現的”[7]330。

其二,為安定情勢,以免發生更大的動亂,威脅在新疆的統治力量,在對喇嘛的救濟過程中尤為明顯。據載“據斜米[爾]鄉長左德普報稱,安建庫連(即喇嘛等)蘇目<木>后有蒙民及喇嘛逃往大山之企圖”[6]181,并且由于喇嘛缺乏食糧、差役繁重,生活無法維持,開始“于三月間乘夜逃赴匪方居”[6]182。為防止喇嘛滋擾生事,左曙萍最終決定救濟食糧小麥五十石。

其三,對少數民族首領的拉攏一定程度上決定救濟的效率與質量。對滿汗王等王公的救助,是為了直接拉攏蒙古族高層。對喇嘛救濟,是因為焉耆地區蒙古族信黃教,實際是對焉耆地區蒙古族高層的間接拉攏。而對于民眾的救濟,結果通常失敗或不知所終。多少反映出當時政府主要依靠盟長等少數民族首領來實現對牧民等底層的統治。

五、結束語

綜上,可以得到如下幾點結論:

第一,對牧民的救濟,楊增新時期集中在田賦豁免角度,取得一定成績。盛世才和國民政府統治新疆時,對來焉耆地區避難的牧民,即使蒙古族代表親自請求救助,盛世才還是拒絕了;對當地貧窮牧民的救濟,由于現有檔案缺乏,沒有找到批復的檔案,有待進一步去落實;但此期間的春耕貸款、貸牲畜等積極方式還是有進步意義的。對王公、喇嘛的救濟上,取得的成果是最多的。

第二,就時段爬梳而言,楊增新和盛世才時期主要在農業層面,其中楊增新時期在農業救濟豁免方面卓有成效,盛世才時期的救濟事例主要是春耕貸款、貸牲畜等。國民政府時期,救濟成功實例主要表現為兩點:一是對滿汗王為首王公的救濟,二是對喇嘛的救濟。

第三,救濟成敗的因素有政體性質、統治的需要等,均或多或少地影響到救濟的效率、質量、成敗。在這些因素的推動下,對蒙古族上層的救濟顯得卓有力度,從根本而言是為了挽救社會危機、維護新疆當局在焉耆地區的政局穩定。

[1]柯象峰.社會救濟[M].出版地不詳:正中書局,1944.

[2]社會部.社會救濟法[M].出版地不詳:出版社不詳,1943.

[3]張大軍.新疆風暴七十年[M].臺北:臺灣蘭溪出版社有限公司,1980.

[4]金向宏.巴音郭楞蒙古自治州志[M].北京:當代中國出版社,1994:1184.

[5]厲聲.近代新疆蒙古歷史檔案[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,2008.

[6]吐娜.民國新疆焉耆地區蒙古族檔案選編[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,2013.

[7]鄧拓.中國救荒史[M].武漢:武漢大學出版社,2012.

[8]新疆維吾爾自治區地方志編纂委員會.新疆通志·民政志[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,1992.

[9]宣統政紀,卷七〇[M].中華書局影印本,1987:1296.

[10]吐娜.試論近現代新疆蒙古族社會階層[J].伊犁師范學院學報(社會科學版),2012(4):35.

[11]厲聲.近代新疆蒙古歷史檔案[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,2008:.

[12]娜拉.清末民國時期新疆游牧社會研究[M].北京:社會科學文獻出版社,2010:77-78.

[13]中國新疆維吾爾族自治區委員.新疆牧區社會[M].北京:農村讀物出版社,1988:399.

(責任編輯張佑法)

Social Relief of the Mongolian of Yanqi Area in the Republic of China (1912—1949)

GUO Rui-peng

(Institute of History, Xinjiang Normal University, Urumqi 830017, China)

Taking the Mongolian nomads, lama, Kings, etc by relief main body as the research object, we explored in the process and the results of the Yanqi area of Mongolian social relief of the republic of China (1912—1949), and analyzed the success or failure of relief.

the republic of China (1912—1949); Yanqi area; Mongolian; social relief

郭瑞鵬(1990—),男,碩士研究生,研究方向:新疆近現代民族史。

10.13769/j.cnki.cn50-1011/d.2016.07.022

format:GUO Rui-peng.Social Relief of the Mongolian of Yanqi Area in the Republic of China (1912—1949)[J].The World and Chongqing, 2016(7):101-105.

K892.4

A

1007-7111(2016)07-0101-05