土家族吊腳樓文化的群體記憶與精神符碼

( 湖北民族學院 美術與設計學院,湖北 恩施 445000 )

吊腳樓是土家族民居的典型代表。作為土家族民眾生活的物質存在形式,吊腳樓既是建筑空間的物質實體,也是家族社會的族群記憶和世代傳承中建立起來的精神家園。土家族吊腳樓從建筑形式、空間使用、營造技藝、儀式說辭到生活其間的習俗,都具有典型的文化記憶屬性。其中,象征性物件、文本和儀式體現出來的符碼,正是土家族族群群體回憶的物質載體,并延續至今。“社會通過構建出一種回憶的方式,在想象中構建了自我形象,并在世代相傳中延續了認同。”[1]8吊腳樓這一物質載體所具有的文化記憶特征,使得土家族民眾在其歷史長河里延續、發展著自己的文化,并演變為土家族群體回憶的象征物。

一、土家族吊腳樓文化概述

土家族吊腳樓被命名為國家級非物質文化遺產,在于土家族的信仰及其生活方式。“文化遺產的形成歷史是由一連串的斷裂所決定的:集體的信仰態度以及生活方式的轉變、技術革新、對代替舊的生活方式的新生活方式的宣傳。”[2]51

土家族吊腳樓在其發展歷程中,形成了以將軍柱、板凳挑、走馬轉角樓的建筑結構特色,以及一字型、L型、撮箕口和四合水等平面布局的基本形式特征。在建筑的選址、挖地基、伐青山、砍梁樹、做梁、開梁口、上梁、踩梁、下梁、裝神壁、踩財門、掌墨師拜師學藝、出師獨立等一些列活動中所具有的儀式感;從起高桿、畫墨線、打孔討退、排扇立扇、上梁蓋瓦、裝神壁、做大門等技術、符號與說辭體系,這些都表明作為建造過程中一個合格且高明的掌墨師,不僅僅只是一個木工技藝擁有者,還是一個地道的文化人,因而在民眾心里被認為是“可以招呼神靈”的人。土家族民眾對于建筑、技藝、說辭、符號的認可,更表明土家族吊腳樓建筑文化對于族群的歷史記憶有著極為重要的價值。“文化記憶始終擁有專職傳承者負責其傳承。這些傳承者包括薩滿、吟游詩人、格里奧,以及祭司、教師、藝術家、抄寫者、學者、官員等,這些人都掌握了知識。”[1]48土家族吊腳樓文化事項的所攜帶的文化記憶和精神符碼,需要我們從其象征物、文本、儀式等方面來解析。

二、土家族吊腳樓文化的族群記憶

群體的回憶總是通過承載物、儀式、文本等文化形態而喚起。土家族吊腳樓及其空間形式在一定的意義上具備族群文化記憶的客觀物質形態。吊腳樓營造技藝中所蘊含的儀式、文本作為文化形態的基本形式在工匠、民眾中延續和發展,而在族群的記憶里,這些承載物、儀式、文本衍化為民眾的文化基因和精神符碼。這些“都可以被轉化成符號用以對一種共同性進行編碼。在這個過程中起關鍵作用的不是媒介本身,而是其背后的象征性意義和符號系統。我們可以將這種由象征意義促成的綜合體稱為‘文化’或者更準確地說是‘文化形態’。”“通過文化形態這一媒介,集體認同得以建構并且世代相傳。”[1]144-145

(一)物質與空間

土家族吊腳樓文化的物質層面主要包含著三個方面的內容。一是建筑物本身,主要是指材料、結構與空間所構成的建筑物本體的物理屬性,如建筑材料使用的木材主要有杉木、柏木、樅樹、櫸木、椿樹、楓木,還有石頭、粘土、竹子以及磚頭、瓦片等。同時,用這些材料建構起來的土家族吊腳樓建筑形態本身及其特殊結構,仍然成為物質屬性的客觀存在,如板凳挑、將軍柱、走馬轉角樓、龕子等。二是吊腳樓實體中具有象征性的建筑部件和生活物品,如梁木、中柱、神壁、大門、房門、堂屋及火塘、三角、大門坎、神龕等。這些建筑部件既是建筑的本體存在,也攜帶著土家人及其掌墨師們的精神寄予和價值取向。三是吊腳樓營造工具與儀式中涉及的物品,包括掌墨師與工匠使用的各類工具,如五尺、門規尺、木馬、墨斗、斧子、鋸子、刨子,立扇與上梁時所用到的金帶、法槌、老黃歷、墨塊、毛筆、五谷雜糧、紅布、銅錢,還包括學藝出師中的衣服、米飯、雄雞、白酒、香蠟紙燭和整套工具。

在土家族吊腳樓文化中,建筑物、空間形態作為客觀的物質存在,使建筑材料、樣式、結構、空間布局、技術要素得以建構和傳承,構成民眾生活重要的物質保障條件之一,象征物則成為土家族民眾的精神映射載體;兩者促使吊腳樓文化形態成為土家族民眾生活的基本要素,衍化為群體認同的精神符碼。

土家族吊腳樓建筑實體中的將軍柱、板凳挑、走馬轉角樓等構成了土家族民居建筑的特色結構和樣式,成為區別他民族建筑樣式的標志。建筑實體部件、工具等象征物在取材用材上是極為講究的。比如,梁木、神壁、大門的用材,一般要使用杉木、櫸木、柏樹等挺拔、健碩的樹;梁木要選用一棵樹的第二節材料,第一節用于做神壁木板,三四節用作神壁的枋片;在掌墨師口述史中有“腳不踏櫸、椿不頂天”的說法,說明櫸木不可以用做樓板,椿木不宜用到屋頂上。吊腳樓營造技藝中木匠使用的五尺用材更是嚴苛,需要采伐深山里聽不到狗叫聲的桃木制作完成,五尺下部的鐵件需要請專門的鐵匠定做。這些對于物質材料的要求不是基于建筑結構、樣式和技術的要求,而是人們約定俗成的習俗與慣性。

與此同時,土家族吊腳樓文化中的部件或物件本身并非由物件的功能性而定。比如制作梁木時需要開梁口,鑿下的木屑要主人反身用衣服接住,上梁時由掌墨師再將木屑放至中柱頂端的榫口內;包梁時需要在梁木正中間用紅布將老黃歷、墨塊、毛筆、五谷雜糧等物品貼梁包住,然后用銅錢固定紅布的角邊;祭魯班時,必須用到五尺、紅布、雄雞、白酒、香蠟紙燭;上梁時用到的金帶、法槌、斧子、箭桿、柱頭、挑枋等工具和材料要用雞血畫字諱,貼雞毛。吊腳樓所有用材必須遵從用料順頭的原則,即東頭為大,樹兜向下、向中堂、向東頭的原則;同一節木料分開后用在對應的部位要樹心相對。很顯然,對于物件、部件的特殊要求,是由約定的習俗和傳承觀念所規定的,物件成為工匠與民眾內心情感的象征物,衍化為精神符碼植根于家庭、族群的記憶里。哥德堅持認為“具有象征性的物體并不是被觀察者賦予了意義,而是自身來說就具有意義。”[2]230

(二)文本與符號

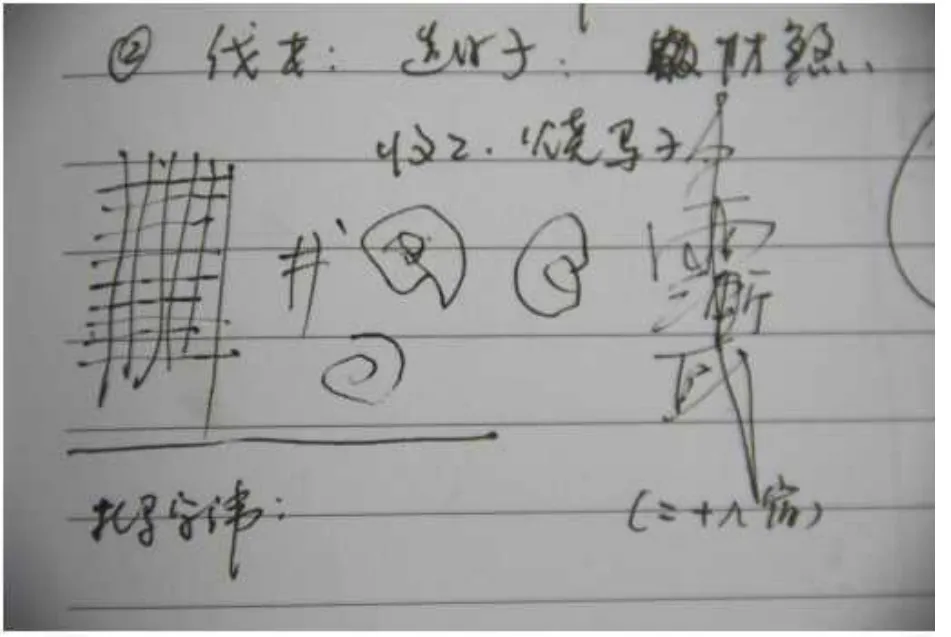

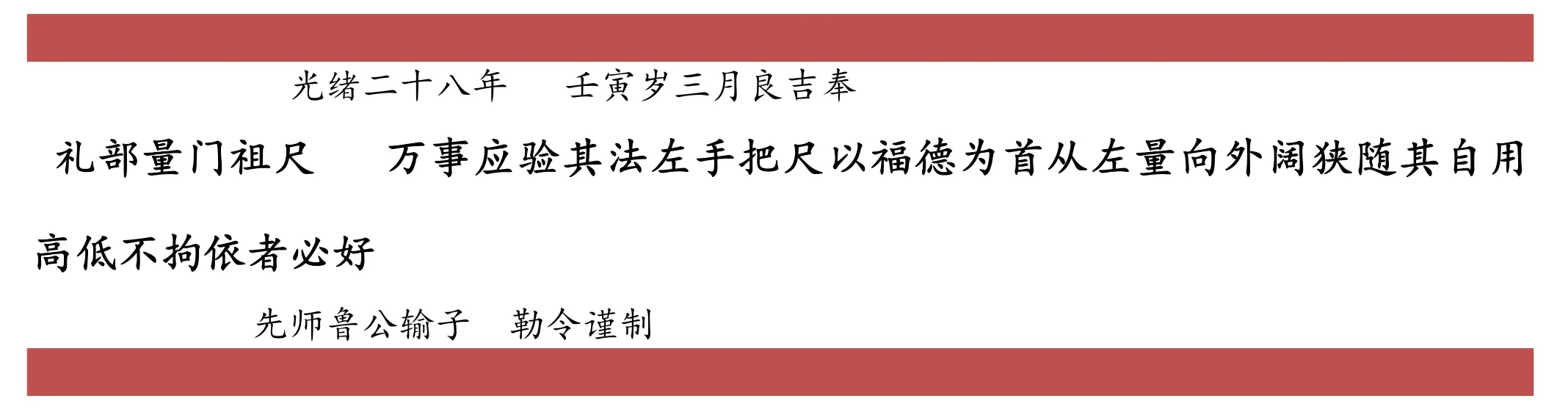

雅各布·布克哈特把“文本”理解為編碼的信息[2]234。土家族沒有自己的文字。行業內的特殊符號系統和口傳心授成為無文字社會傳承技藝、文化、習俗的主要方式,特別是在技藝行業里,這種方式更有利于技術的保密。在土家族吊腳樓營造技藝中,掌墨師在標示建筑部件所使用的魯班符就是一種特殊的文本,即在柱頭、枋片上明確標示出該部件在房屋的具體位置,比如東頭中前大騎,西頭中前金柱等,實際上是用墨簽將以上文字描述的位置轉化成為符號畫在該部件的顯眼位置,以便組裝時識別(見圖 1)。魯班尺(五尺)上也有用文字貫穿起來的像符號一樣的文本——雨漸耳勒令,上面加三橫一豎的標識;再如寫一“#”連畫三個圓圈再加三撇(見圖 2)。這是一種法令符,凡在祭祀、安煞時均用到此類畫符(見圖3)。

圖1 魯班符

圖2 魯班尺

圖3 祭祀符號

在吊腳樓營造技藝中,掌墨師所用的五尺、門規尺、高桿均是吊腳樓文化中極為重要的文本,五尺上既有畫符和“魯班到此,諸神回避”字樣,還有作為丈量用的刻度尺;門規尺更是基于做門時的吉兇描述與尺寸關系的文本(見表1、圖4)。

表1 門規尺正面文本

圖4 門規尺反面文本

圖5 高桿實物圖

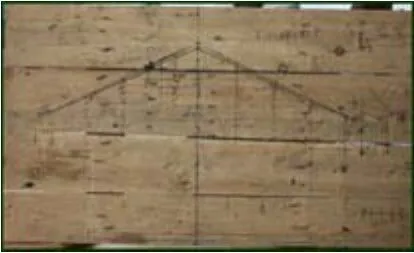

高桿(見圖 5、圖 6),是土家族吊腳樓營造技藝中的設計圖紙,從根本上講也是文本形式之一。它是融合了主家、掌墨師的主觀意識及其吊腳樓基本結構、空間形態和建筑功能為一體的圖紙文本,既是某一棟吊腳樓的具體建筑形態體現,也是該建筑可供復制的文本記憶,還是這一建筑形式的多種可能性的文本呈現。因此,它所承載的信息是客觀的、可提取的、可復制的。

在土家族吊腳樓營造技藝中,作為技術存在的文本具有建筑實體的文本價值;然而,這只是土家族吊腳樓文化的一部分。掌墨師在建造過程中的許多說辭、咒語等成為土家族吊腳樓文化的核心內容之一。這既是掌墨師學藝、從藝的基本核心技能,也是民眾修造房屋時希望看到聽到的文本內容。這些口述文本會貫穿到建造過程的每一個環節,比如梁木從砍梁樹、制作梁木、開梁口、包梁木、系金帶、上梁、安梁、拋梁粑、踩梁、下梁等一系列建造環節都需要掌墨師圍繞梁木用語言來演說。掌墨師做梁木時要將梁樹的根生來源說個清楚:“時吉日良,天地開場,主家請我來祭梁,棟梁棟梁你生在何處?你長在何方?你生在西彌山上,長在洞庭湖旁,日月二光賜你生,露水茫茫賜你長,張郎打馬云中過,瞧見此木似沉香,我魯班弟子膽子大,砍回家中做棟梁,……!”開梁口時掌墨師說:“手拿金鑿忙忙走,主家請我開梁口。開金口,開銀口,開個金銀滿百斗。”二墨師接:“師傅開東我開西,開個文武都到齊;開個富貴永吉利,開個桃園三結義。”上梯子掌墨師說福事:“上一步天長地久,上二步地久天長,……,上十步十全十美,十一二步上山川,兒子兒孫做高官!”這些過程里的說辭既表述了工期進展的情況,在每一個環節需要掌墨師對主家寄予的祝福予以表達。同時,口述文本還貫徹在建造過程的所有祭祀環節,祭魯班時掌墨師手拿雄雞,說:“此雞不是非凡雞,那是王母娘娘賜我的,生得頭高尾又低,身穿五色花花衣,別人拿來無用處,弟子拿來做掩煞雞,天煞、地煞、年煞、月煞、日煞、時煞,紅衣道士,還是白衣老師,一切場內五方兇煞,弟子用雄雞祭煞!”看地擇期也有傳承的文本和口訣,如選擇地基時有十三怕:“對山見景、孤峰獨嶺、直水相射、左右窩穴、兩煞相碰、雞鴨鵝頸、白虎抬頭,……”等。與此同時,在單純的技術及其傳承層面,有許多技術要求的口述文本,如“三山六水一分田”“檐口要跑馬、屋脊要梭瓦”“天一丈,地八尺”等技術編碼的口述文本。阿萊達·阿斯曼認為,文本包含著一個選擇和決定的象征性行為和無論如何要保持下去的道德約束,還包含著“文本的規定性力量,這種力量是超乎美學的質量之外的,這種規定性與身份認同的聯系使得文本成為自我闡釋和生活指南的一個持續的源泉”[2]135-136

圖6 高桿示意圖

(三)儀式與慶典

“在無文字社會文化中,文化記憶并不是單一地附著在文本上,而且還可以附著在舞蹈、競賽、儀式、面具、圖像、韻律、樂曲、飲食、空間和地點、服飾、紋身、武器等之上,這些形式以更密集的方式出現在了群體對自我認知進行現實化和確認時所舉行的儀式慶典中。”[1]54在土家族吊腳樓營造技藝文化中,除了物質和文本的存在,還包含著許多的儀式習俗文化內容。主要分為技藝傳承、建造過程和祭祀活動等三大類儀式。

技藝傳承儀式,特別是技藝學成后的出師儀式很莊重嚴肅,需要選定特殊的日期、場地,一般在徒弟建造自己的房屋上梁時或者在別家建造房屋上梁時進行過職儀式:過職需要做許多的事前準備,師傅需要給徒弟制作一把五尺、一套木匠工具、一碗米飯,徒弟則要給師傅準備一套新衣服、鞋帽和祭祀用品。正式過職時需要在家神前點燃香蠟和擺放祭祀品祭拜魯班祖師,之后徒弟給師傅行跪拜之禮,徒弟跪著奉送給師傅定做的衣服鞋帽等物品,師傅將五尺和工具傳給徒弟,并說封贈話:“你做起哪里好起哪里”“百事順利”等。同時,在一碗米飯上燒點香紙后,師傅先吃一點,然后交給徒弟吃,徒弟務必將剩下的飯吃完。這是第一階段。堂屋內行完禮后,師傅要帶徒弟到室外有樹的茅山上,在樹下徒弟跪在師傅面前進行“茅山傳法”,將看家法術授予徒弟,并封贈吉言,過職儀式方告結束。過職儀式的結束,預示徒弟正式出師,可以獨立建造和管理吊腳樓,也可以正式收徒授藝當師傅了。在土家族地區,也只有正式出師的木匠才被民眾所擁戴,具備掌墨師的資格和權力,也預示著這樣的工匠算是“科班”出身,拿到五尺表示具備合格的吊腳樓建造師或者木工資格。因此,出師儀式標示著徒弟已獲得掌墨師資格。這個儀式對于木匠而言極為重要。

建造過程中的儀式,包括選擇屋場、動土挖地基、伐青山、上梁、裝神壁、做大門、踩財門等貫穿在建造過程中眾多儀式。選擇屋場是主家拿禮物邀請陰陽先生或者懂陰陽的掌墨師看地形,主要看地形的山勢走向、地基朝向、周圍山水樹木等環境是否適合修造房屋,看地還要測算主人的生辰八字和陰陽五行是否相合。比如,大路不宜從房屋的后面經過、水不能對著大門流來、筆直的山峰亦不宜大門對著、山頭或者山脊地形等都不宜修造房屋。一般要求后面有山且較為穩固敦實、連綿不斷,前面較為開闊,左右有竹木樹林,水流最好分布在左右兩側,過于貧瘠的土地、潮濕和陰涼之地也不宜修房造屋。在土家族地區,這一習俗至今仍然被沿襲采用。挖地基、伐青山、砍梁樹前要舉行儀式,主要是祭祀山神、土地神,感謝大自然的饋贈,對山田樹木的毀損表示歉意等意義蘊含其中。裝神壁、做大門、踩財門等儀式,主要是祭祀列祖列宗,啟示教育后人;需要掌墨師、二墨師、主人以及主人邀請的“能人”一起參與該項活動,當中除了祭祀內容外,需要掌墨師、二墨師和“能人”一起現場對著說祝福詞,主要涉及事項的緣由、干什么事情、對主家的奉贈等說辭的表述。上梁是吊腳樓營造中最為隆重的儀式,主人要殺豬宰羊置辦豐盛的酒席招待掌墨師及其所有匠人,還要邀請族室宗親、后戚人家、三朋四友、左鄰右舍。在此場景下掌墨師需要完成一系列的儀式活動和說辭表達,并指揮施工,維護施工現場安全。這一系列活動主要包括祭魯班、坐魯班席、砍梁樹、做梁、贊梁、開梁口、包梁、系金帶、上云梯、上梁、踩梁、贊梁粑、拋梁粑、下梁等;有的還將搬家植入其中,有“搬家先搬火”的習俗,即先將火種、三角、鍋碗瓢盆等搬入新家;在過去,搬家要在天沒亮之前搬。這一系列的儀式舉辦,旨在讓主家、匠人以及宗室族親、左鄰右舍見證這一事項,并通過這一活動與他人再次建立人情關系,重現儀式中的許多內容和意義。這種儀式活動成為親人、朋友交流的最佳時機,增進了族群內部人員的情感交流與溝通。而且這種儀式性活動總是在不斷地傳承和重演,不斷喚起民眾的記憶。“儀式的本質就在于,它能夠原原本本地把曾經有過的秩序加以重現。”“儀式讓參與者回憶起相關的意義。”“借助儀式加以重復,其根本的目的在于意義,因為意義保存在儀式中并借此得到再現。儀式的作用就是促使人們想起相關的意義。”“儀式只有通過傳承才能保持其鮮活性。”“儀式的作用是要使集體的認同體系保持活躍而不至于陷入停滯的狀態。”[1]88-89

祭祀性儀式貫穿于授藝和建造過程中,主要有祭祀土地神、山神、祖先、魯班以及諸神鬼怪等。祭祀性儀式的主要形式內容包含三個層面:一是祭祀木匠祖師魯班及其母親韓婆婆,木匠只要開工就會有相關的祭祀祖師魯班的活動,特別是進屋開工和上梁;二是祭祀山神、土地,這類儀式主要在開地基、伐青山的程序中完成;三是祭祀祖先及鬼怪,俗稱“安煞”,這類儀式主要在木匠進屋開工、裝神壁、踩財門等程序中進行,木匠開工進屋主要是對祖先鬼怪的安撫,保障在施工期間不得出現人畜安全事故,特別是家有人畜懷胎現象的,木匠要特別注意,既要防止鬼怪作祟,又要防止外人使詐,出現早產或者墮胎現象。這類無法用科學完全解釋的原始民間信仰,在民眾中仍然有著很強烈的認同感。

上梁祭祀魯班的儀式十分的隆重,一般在上梁吉日的頭天就開始準備,主家需要殺豬宰羊,豬頭、羊頭要作為祭品,還要準備一只開叫的公雞、一段紅布以及白酒、米飯、香蠟紙燭等。正式的儀式是在上梁當日的天亮之前(有的在上梁吉日的頭天半夜之時,即半夜子時過后)開始吃魯班席。吃魯班席需要掌墨師及其全部工匠、主人家、主人家的姑爺姐丈等直系親戚參加。祭祀魯班儀式時,需要將紅布系在五尺上并矗立在香案后邊,香案上擺放豬頭羊頭、白酒五杯等祭祀用品,還需要將木匠的斧子、墨斗、上梁用的法槌、金帶放至案前,掌墨師焚香跪拜,普請祖師、列祖列宗、神仙鬼怪到位,之后分別將一柱香插在案上,其余四柱分別插在香案的東南西北方向,即按照五方五位進行祭祀。接著,掌墨師手拿公雞,口念咒語,面對神案憑空畫字諱,再掐破擠出雞血,將雞血滴入杯中白酒里,在香紙上畫字諱,依次將雞血在五尺、墨斗、斧子、金帶、法槌、扇架等上面畫字諱,并扯雞毛分別貼在這些工具和材料上面。最后,將沾了雞血的香紙燒于案前和四方,并將杯中白酒依次倒于五方五位的地上。掌墨師還要手拿斧子,口念咒語在地上、扇架等位置畫字諱,每畫完一個會用力敲擊三下。

三、土家族吊腳樓文化的精神符碼解析

土家族吊腳樓文化中的建筑實體、文本說辭、符號圖式、儀式習俗是世代土家人智慧的凝結,也是祖祖輩輩心授口傳的記憶載體,是土家族民眾人生價值、心理訴求與審美取向的精神編碼。

(一)聚族散居的自然村寨

土家族吊腳樓的分布總體上呈現為散落狀態。“土家族的聚落屬散居狀態,一般房屋坐落在周圍有可以耕作的土地之中。”“土家也稱他們居住的地方為‘屋場’,這是相對松散的土家聚落中,各家自領一方場所的體現。”[3]《永順縣志·風俗》載:“散落溪谷,所居必擇高峻,履險陡嶺,捷足如飛。”建筑形式延續舊俗,土家先民巴人依山而居,建造干欄。《太平寰宇記·昌州》記創南道昌州(今屬重慶)風俗云:“其民無夏風,有夷風,悉住叢箐,懸崖構屋,號閣闌”。從寨子命名也可以看出,土家族人聚族而居的典型性。以吊腳樓建筑最為有名的宣恩縣彭家寨就是彭姓在此而建的自然村寨。圍繞彭家寨,周邊還有曾家寨、羅家寨、張家寨、田家院子、向家院子等以姓氏為寨子的名稱。在武陵山區這樣以姓氏為屋場或村寨命名的數不勝數,諸如蔣家屋場、劉家院子、嚴家祠堂、張氏民居等,星羅棋布地分布在崇山峻嶺的自然環境中,形成以吊腳樓建筑為特色的土家族自然村寨。因為吊腳樓及其民居建造更多地依賴于高低錯落山地地形的關系,很難使吊腳樓形成連體狀態。因此,土家族的散居狀態也是自然環境選擇的結果。

同時,土家族的聚族而居與苗族等民族有著很大的不同。土家族雖以姓氏族群集中居住在某一個自然區域,但建筑分布狀態上呈現出獨棟分散的狀態,不像漢族、苗族地區呈現房屋連棟修造、整體成片的格局。這應該與土家族的圖騰崇拜、祖先崇拜和自然崇拜等原始信仰有關。

在祖先崇拜上,改土歸流前主要表現為對始祖、遠祖的崇拜。“土家族的家祖神崇拜始于改土歸流之后。在改土歸流之前,‘蠻人畏疫,故自歸而上,達于施州,多有不祀其先,而祀所謂向王者。’”[4]改土歸流以后,土家族受漢族儒家文化的影響,家祖崇拜開始盛行,并成為主流。“凡宗族皆建造祖廟宗祠,供列祖列宗偶像,定期獻奉祭祀;凡家庭均安設神龕家先,供近祖近宗牌位,朝朝暮暮定時焚香燒紙。”[5]“長期以來,它(祖先崇拜)一直在土家人的宗教信仰體系中占據主要與核心位置,一遇災難即求助于祖先神靈的保佑成了土家人的普遍心態,欣逢吉利便向祖先神靈表示感謝和酬賞成了土家人的習慣行為方式,緬懷祖先功德、延綿祖宗血食成了土家人的道德規范和行為準則。”“自改土歸流以后,在漢族儒教文化的沖擊與封建政府的明令推行后才逐漸開始祭祀家祖,到清中葉已蔚然成風;但這種崇拜從形式到內容,均具有濃厚的民族特色,與漢族地區有較大區別。”[6]“土家人祭祀祖先,就是要表達對祖先賦予自己生命的崇敬、感激和追思之情,它是土家族孝敬思想的一種追本溯源的情緒,核心是對生命來源的追思和對生命雄強的崇敬,是對于歷史上開拓疆土的‘有功于民’的先祖和民族英雄的崇拜。”[7]“一個人若是虔誠地對待自己的先人,便可以期待其后人也如此對待他,在這里,社會互動的網絡在時間層面上被永恒化。”

堂屋在土家族民居建筑和習俗中具有重要的地位,既是土家族祖先的神位所在地,又是土家族人生活儀式的舉行場所和精神集聚地。在建造過程中,幾乎所有的儀式都在堂屋內、堂屋前或者堂屋頂舉行,如祭魯班、坐魯班席、開梁口、踩梁、拋梁粑等。堂屋的中柱梁木、神壁、大門、門坎更是神圣不可侵犯,它們不僅做法講究,而且不可隨意用腳踏,用屁股坐。在日常里,土家人在堂屋的行為也是有規定的。“由于堂屋香龕供有祖先神位,土家族便立了如下禁忌:(1)禁在堂屋吹口哨,以免驚動祖先神靈;(2)禁在堂屋動土,以免損傷祖先靈氣;(3)禁對著神龕直睡,此乃對祖先不尊;(4)禁挑糞桶進堂屋,以免玷污祖先神靈;(5)禁將野外死亡的尸體抬進堂屋,以免野鬼混家神。”[8]

同時,吊腳樓營造技藝與傳承中的“坐魯班席”“祭魯班”“茅山傳法”是土家工匠及其民眾對行業先祖的崇拜與祭祀的體現,也是漢文化在土家族文化中流傳至今的遺存。“個人的記憶向家庭記憶的方向突破出來;在這里,個人的生活空間與屬于這個空間,但已經不在場的那些人交織在一起。”[2]230

自然崇拜的風俗在吊腳樓營造過程的儀式里清晰可見。修房造屋首先看地基,強調房屋建造選址與自然的高度和諧,如前文說到選地有“十三怕”等。選址在風水上講求“前朱雀、后玄武、左青龍、右白虎”。挖地基、伐青山時要祭祀土地神、山神、樹神。傳藝出師要在樹下舉行“茅山傳法”等一系列的儀式活動,顯示當今土家族人對自然仍然表現出強烈的崇拜和敬畏心理。威廉·華茲華斯如此描述人與自然的關系:“人類神性的靈魂和不死的精神都在沒有時間的大自然中找到了它們的對應物,而不是包含時間和依賴時間的文化之中。”[2]230這些儀式和行為在本質意義上,建構起了土家族民眾或族群的深刻記憶,通過儀式與行為被重新喚醒,并使其具有群體凝聚力,“儀式性的重復在空間和時間上保證了群體的聚合性。”[1]52因此,對自然的崇拜表現為群體的內聚力和敬畏心。正是這樣雜糅的原始信仰關系,建構出土家人尊重居住自然環境、聚族散居、房屋不連片成群村寨建設特色的民族心理和審美取向。“千百年來,崇拜祖先,一直是土家人最古老、最固定的信仰,祭祀祖先、告慰亡靈,已經成為土家人日常生活中最普遍的宗教義務;盡管在今天看來它是那樣幼稚可笑,荒誕不經,但是如果我們剝去籠罩在土家人祭祀祖先活動中的種種神秘色彩的表現形式,那么留下來的可以說是對于人生本源的一種解釋,是對于人的生存境界的一種沉思,是一種心靈的語言,是一種希望的言說。”[6]

對自然的崇拜還體現在土家族民居文化中現存的土地廟。在土家族地區,很多民居屋旁用石頭、木頭簡易搭建的土地廟,在過年過節時會焚香祭祀,祈求土地神保佑風調雨順、豐收滿滿。“土家族原始宗教信仰的獵神、五谷神、四官神、土地神和阿密媽媽受到廣泛崇敬,它們雖來自然崇拜和祖先崇拜……”[9]

(二)生息繁衍的愿景表達

人類是在對未來的期盼中不斷前行的,并以群居的形式建構社會關系,形成具有相對穩定的場域結構和慣習語境,反過來對個體產生影響。土家族人長期生活在武陵山區,相對惡劣的生活環境和薄弱的社會關系使土家族人具有與天奮斗、與命抗爭的生命意識。因此,生命的延續和子嗣的繁衍成為土家族人對未來生活期盼的直接體現。一方面出于家庭即社會組織需要勞動力,解決基本的生產生活需要,也是基本的生存需要。“土家族人不畏生活的艱辛,力求在為生存而斗爭中張揚那份強烈的生命意識,這種生命意識,也是一種生存意識。”[7]另一方面,子嗣興旺和家族血脈繁衍成為人們對生命意識的客觀表達,也是生存價值的體現。“個人是轉瞬即逝的,而家族流傳的血脈和姓氏卻是永生不死的。”[2]79正是這樣的生存狀態和價值取向,土家族人民在其漫長的發展歷程里,將這些意識和觀念徹底的融入到了社會生活和文化藝術之中,從而形成相對獨立的文化系統。

吊腳樓是土家族最主要的建筑形式。作為吊腳樓文化中所呈現的技藝、儀式、說辭、符號以及吊腳樓的空間形態與功能,都彰顯出生生不息的生命價值和生存意識。土家族建構屬于本民族文化屬性和價值的精神符碼,以此代代相傳。

土家族吊腳樓的空間劃分所呈現的神性是作為精神符碼的基本物質載體。堂屋、火塘、灶房、相對的耳門、神壁枋與大門枋的安放等立體空間,以及神壁、房門、大門、房梁、看梁等建筑部件,均是作為神性表達的基本場所和物質載體,都具有神圣不可侵犯的特性。這些也成為土家族人作為記憶且津津樂道與常常談起的話題。當他們遠離故土時,這些往往成為他們的回憶。“房屋之于家庭就像村落山谷之于那里的農民、城市之于它的市民、某個地區之于該地區的居民一樣;他們是回憶的空間框架,即使當它們或者說尤其當它們不在場時,便會被當作‘故鄉’在回憶里扎根。”[1]31上梁過程里包進梁木的五谷雜糧、銅錢、老黃歷、毛筆、紅布是借助物質性材料暗喻財富、文化和家族歷史、興旺愿景的表征。土家族民居的建筑裝飾部件借助動植物以及人物形象直接或者間接表述愿景,將蝙蝠、鹿、壽星等做成裝飾雕刻小品暗喻福祿壽,將柱頭、騎筒的末端雕刻成各類瓜的形狀,俗稱為“金瓜”,將木格子搭接構成荷花、南瓜、西瓜等植物形狀用來裝飾窗子,以此來表達生活美滿、物質豐富、風調雨順、生子發芽等個人或家族愿景。

在土家族吊腳樓營造文化中所呈現出來的儀式、說辭更是生命意識和家族繁衍興旺的最直接表述。如在做梁木開梁口時,掌墨師說:“手拿金鑿忙忙走,主家請我開梁口。開金口,開銀口,開個金銀滿百斗。”二墨師接著說:“師傅開東我開西,開個文武都到齊;開個富貴永吉利,開個桃園三結義。”上梁系金帶掌墨師說福事:“手拿金帶軟綿綿,黃龍背上纏三纏,左纏三轉生貴子,右纏三轉狀元郎。”立屋發扇時掌墨師說:“張三郎,楊七郎,主家今日立華堂;我手拿工具敲一翻,先請主家眾祖先,再請師祖是魯班,請了魯班請神仙;祝愿主家從此人丁興旺,祝愿主家從此事業暢;再祝主家一切都安康!有請魯班仙師立華堂。起啊……起啊……嘿依唑來……嘿依唑來……嘿依唑火……嘿依唑來……”

由此來看,土家族吊腳樓不論是作為物質存在的居住空間、還是作為技藝承載的建筑實體,亦或是作為文化藝術表達的物質化呈現,均體現出土家族人對其所寄予的美好愿景,特別是對于家族繁衍和生命本質所寄予的厚望。“民間藝術中表現最多也最吸引人的是關于生殖和繁衍后代的內容。”[10]

(三)群體記憶的文化認同

在土家族地區,吊腳樓作為基本的建筑樣式分布在土家族地區的各個山寨和村落里。即便不是吊腳樓的普通民居,在建造過程中的技術和儀式、符號文化系統是一樣的,建筑空間的劃分方式及其功能設定所呈現出來的精神性表述也是一致的。因此,土家族民居文化里所體現出來的文化事項是群體性的記憶呈現,而不僅僅是個體的愿景表達和記憶。

對建造工匠及其技藝的認同具有群體性,即認同經過師徒或者家族傳承的掌墨師是建房造屋時工匠的最佳選擇,其標志是擁有五尺及其整個建造過程中的儀式主持、說辭、祭祀及其符號的掌握,在木匠行業內和普通的民眾中,“對魯班先師的頂敬、對木工工具的神圣化闡釋、對巫術與禁忌的重視以及能夠體現木匠能力與權威的各種儀式活動(如開山、上梁等)經常被人們津津樂道。”[11]這不僅僅是基于建造技術的表現,更是作為建筑文化的群體性認同的體現。

在土家族地區,對儀式具有群體性認同特點。修房造屋中對選屋基、開工儀式、安煞避邪、擇期上梁、宴請賓客等具有儀式性的活動開展帶有普遍性。不管家里是否富裕,也不管房子建成后能否裝修完成,也不管建多大的房子,這些程序和儀式都是必備的。甚至是越窮的人家,對房屋的屋場越是看重,往往通過重新選擇屋基地址來期待改變貧窮的狀態。土家族諺語“人窮賴屋基”應該是對此最好的表述。這既是土家族歷史中被建構的文化寫照,也是土家族人民精神信仰的體現,從而成為土家族群體的文化認同。“歷史的回憶成為集體身份認同的源頭。”[2]81“文化認同就是經過反思后形成的對某種文化的分而有之或對這種文化的信仰。”[1]138人們正是通過對儀式的意義和價值體現來實現現實和未來生活的愿景表達,經驗應該是民眾對歷史總結的結果,“只有具有重要意義的過去才會被回憶,而且只有被回憶的過去才具有重要的意義。”[1]73所以,土家族民眾對于建筑文化的認同感是群體記憶的現實化表現,也是最為樸素的精神信仰。

在土家族地區,火塘是改土歸流前最為神圣的建筑空間。“火塘是土家族建筑的核心,對于土家族人來說,火塘意味著一個家庭的精神,火塘終年不滅則家庭可始終團聚,所以不管是建于哪個時期的房屋,家家戶戶必須要修建一個或者兩個火塘屋,可以說火塘的精神象征意義遠大于其實際功能。”[12]改土歸流后,受漢文化影響,土家族的神性空間在保留火塘的同時,更多地將神性空間轉移到了堂屋,神壁、家神、大門以及堂屋內的耳門、堂屋的梁木、中柱都是具有精神寄予的物質載體。“耳門不宜對開”目的是為了避免家人間出現經常拌嘴的現象。大門坎不得隨意踩踏,婦人不能坐在大門坎上、梁木制作時人不得從梁木上面跨過去,表達出土家族族群在精神上的敬畏心理。這些文化現象和認同從根本上體現出土家族群體的集體身份認同。哈布瓦赫認為:“集體記憶保障了一個團體的特點和持續性”。諾拉更是表明:“團體的記憶后面既不是集體靈魂也不是客觀精神,而是帶有其不同標志和符號的社會;通過共同的符號,個人分享一個共同的記憶和一個共同的身份認同。”

(四)傳承教育的自我建構

土家族地區不論是在改土歸流前還是改土歸流后,其社會的基本形態還是鄉民社會,即便是 1949年以后到改革開放以前鄉民社會的文化慣性仍然在維系著人們的社會關系。由此可見,鄉民社會所形成的文化生態為個體生長和民眾集體的自我建構提供了豐厚的土壤,成為中國傳統社會對于人的價值所在。反過來而言,作為一個民族的文化是集體的過去的經驗積累和個人經驗的疊加。“文化是依賴象征體系和個人的記憶而維護著的社會共同經驗,這樣說來,每個人的‘當前’,不斷包括他個人‘過去’的投影,而且還是整個民族的‘過去’的投影。”[13]土家族吊腳樓文化中所呈現出來的習俗、儀式及其象征性,為土家族民眾和個體成長與自我建構提供了養料。正是浸潤在這樣的文化場域中的慣習養成,土家族對自身的文化有足夠的認同。這樣的文化土壤使文化傳承成為一種自然的習性,在潛移默化與無意識中文化被傳了下來。同時,又因為土家族與漢族交流頻繁,家國一體的認識得到加強。因此,土家族人民不僅認同自己的文化特性,也對漢文化的吸納與接受。這表明土家族是一個具有家國情懷的民族,也是一個開放的民族。這從土家族地區神壁供奉家神的牌位即可見一斑。過去土家族地區的家神牌位書寫的是“天地君親師位”,而今絕大多數供奉家神的牌位上寫“天地國親師位”。對天地自然的崇拜仍然是土家族最為原始的宗教信仰,對族親以及師傅(老師)的尊敬體現土家族傳統文化里的宗親意識和尊師重教的觀念,從而集體建構起自我教育的文化生態,并不斷地延續至今。

隨著科學技術的不斷進步、我國改革開放政策的不斷深入,并且隨著近幾年高鐵、高速路的開通,旅游熱的興起,一方面土家族民眾走出大山,看到、學到了新的技術、新的文化和新的觀念,對自身文化的改造甚至是揚棄,成為土家族民眾和個體生存的文化選擇;另一方面,土家族民眾面對如此快速變化的文化滲入時,也看到了自身文化的特性并漸漸的明晰起來,挖掘、整理和傳承土家族文化,并建構文化認同的生態環境,也成為土家族民眾和個體建構自我的新可能。近幾年,不論是商業用房還是民眾自建房屋,對土家族吊腳樓文化的回歸是最好的體現。特別是隨著新農村建設、鄉村振興計劃的實施,這一顯現出來的文化回歸現象,逐漸成為新一輪土家族文化復興的契機。這就需要對土家族文化中的精神符碼進一步深入解讀,并釋放出來,以此建構新時代土家族文化的精神內核,重組當下的土家族文化,以形成新的文化生態,更好地傳承土家族文化,重塑土家族民眾和個體的記憶。“記憶不斷經歷著重構。”“記憶不僅重構著過去,而且組織著當下和未來的經驗。”[1]135土家族民眾對生命的熱愛和對美好生活的向往,使他們在當下的生活里仍然保留諸多的原始宗教信仰,其基本的訴求是對人自身生命情結的終極關懷。“土家族在現實生活中,之所以還保留著遠古的原始宗教的多神崇拜,實際上是現實生活中祈福禳災的一種精神需求,只要人們不放棄對美好生活的追求和對天災人禍的畏懼,人們就難以放棄宗教這種對人類終極關懷的精神訴求。”[7]“在土家族原始宗教文化中,從生殖、生存、生死意義上都表現出了強烈的生命意識。”[14]這也成為土家族文化具有神秘性的體現,也是土家族民眾內在精神的映射。

四、結語

吊腳樓作為土家族民居的主要形式,不僅僅是物質的存在,更為重要的是,它是作為技術、儀式、符號、說辭等一系列的編碼系統的非物質存在,世代流傳至今,由此構建的文化場域和慣習成為土家族民眾和個體建構自我的文化養料,成為土家族民眾的深層記憶。“編碼越是非物質化,永生的可能性顯而易見就會變得越大。”[2]214這些編碼也成為土家族民眾的精神訴求和情感映射。今天高度發達的科學技術使人類發展中的一些難題得以解釋和化解,消解了人內心和精神中的神秘感和恐懼感,使人們的現實生活充滿著享樂和愉快。然而,科學技術帶來的負面影響,為人類的生存境遇帶來了憂思和恐懼,比如基因技術、生物合成技術、人工智能等,并由此而引發的環境惡化、食物安全、思維模式、人性倫理、價值取向等深層問題,致使人類的未來命運的不可知成為新人類的精神迷失于內心恐懼的表征。因此,從主流意識形態到民間民眾的精神追求,從人類發展共同命運到個體生存的現世情懷,都需要我們有一個清醒的態度和認識,以此建構社會發展與個體精神的和諧關系。因此,像土家族吊腳樓文化記憶中所呈現的民間智慧,成為我們重新評估國家政策和意識導向的重要參照,也成為人類生存可持續發展的一劑良藥,是人類探尋未來可能發展的清醒劑。“原始宗教正是在需要、勞動、社會性、自由自覺這四個方面契合了人類的價值渴求,因而當仁不讓地成為人類價值認同系統的源頭。”[15]我國作為一個多民族國家,需要尊重各個民族的文化,主流的文化會為各個少數民族文化發展提供導向,從而達到和諧共處的“天下大同”景象。“民族國家的穩定為各不相同的文化身份認同提供了框架。”[2]95